PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

ナツツバキ、フェン… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

ナツツバキ、フェン…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「久能山東照宮 神廟」そして「社殿」を後にして、参道を下る。

左手に「 鼓楼 」を見る。

そして正面に「 楼門 」の姿が。

「 神厩 」。

「 寒桜 」。

「寒桜」は、カンヒザクラとヤマザクラの雑種と推定されている桜。名前は似ているが、

種類は異なる。花は淡紅で一重咲、大きさは中輪。東京での開花時期は例年3月上旬頃だが、

名前のとおり、場所によっては1~2月に咲く早咲きの桜だ。

そして「 楼門 」を再び社殿側から見る。

中央の「 蟇股 」。

「獏(ばく)」という霊獣 。

獏の特徴は、熊の身体に、象の鼻

一般には 「悪夢を食う」動物 とし

良い

『白氏文集(はくしもんじゅう)

世の中

平和な時代に

平和の象徴ともいうべき獏の彫刻

神に祀ら

楼門には全部で4体の獏の彫刻が

右。

左。

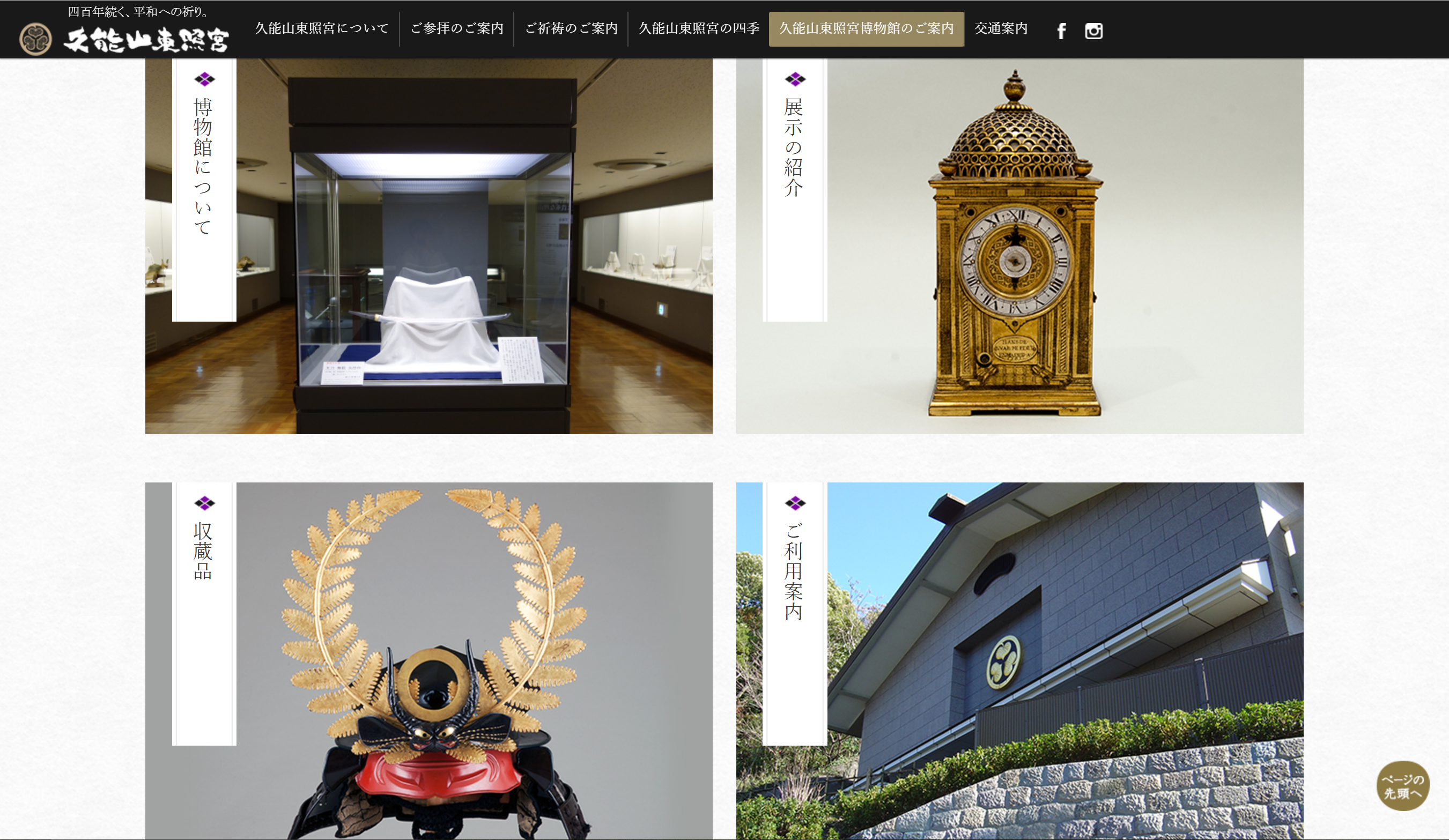

そして「 久能山東照宮博物館 」まで戻る。

「久能山東照宮博物館」は、徳川家康公を御祭神とする久能山東照宮に付属する歴史博物館。

収蔵している資料は久能山東照宮に奉納された伝世の宝物中心で、中でも徳川家康公の日常品

(手沢品)がまとまっている事、徳川歴代将軍の武器・武具が充実している事が特徴であり、

その総数は2,000点を超えるとのこと。

「久能山東照宮博物館」入口。

この日は、「 展示室 」👈リンク に入らなかったが、様々な展示品があるとのこと。

さらに参道を下る。

右側にあったのが「 久能山東照宮『司馬温公の甕割り』 」案内板。

「この絵は中国北栄の政治家、司馬温公の少年時代のお話です。

「久能山東照宮博物館」下から「 久能海岸 」そして「 御前崎 」が見えた。

「 史蹟 久能山

一、指定年月日 昭和三十四年六月十七日

一、指定理由 久能山はおよそ七世紀の頃に開かれ久能忠仁の建立した久能寺、武田信玄の

築城した 久能山城、徳川二代将軍秀忠公の創建した東照宮と、その時代時代の

歴史の変遷の跡を見ることができる。

一、久能寺 久能山縁起によれば七世紀ごろに秦氏の久能忠仁が一寺を建て、補陀落山久能寺

とし、久能山と称したと伝えられる。その後平安時代から鎌倉時代にかけて

隆昌を極めたが山麓の失火により山内の殆どの坊寺が焼失した。今川時代には

相当復興した。

一、久能山城 永禄十一年(一五六八)一二月武田信玄は、当山が要害であることを知って

寺院を清水北矢部に移し、城砦を築いて久能山城と称した。

天正十年(一五八二)武田氏が滅亡したことで、徳川氏の所有となった。

山上の勘介井戸、愛宕の曲輪寺等は当時を物語るものである。

一、東照宮 徳川家康公は、生前久能山城を駿府要害の地なりとして重要視し、且つ風光を

愛せられた。元和二年(一六一六)四月十七日家康公が、駿府(静岡)に歿する

ときの遺言により、この地に埋葬され二代将軍秀忠公は、壮麗な権現造りの

社殿を造営した。これが現在の東照宮で十四棟が国宝・重要文化財に指定

されている。」

「 久能山の植物について

一、地質

久能山は、日本平と共に有度丘陵に属し、基部は第三期鮮新世の後期に、海底に堆積した

砂泥層より成り、その上に洪積世に海底で堆積した厚い砕層に被われている。その後に

土地が隆起したり、傾動が行われて独立した丘陵塊が出来た。

「久能山東照宮博物館」下の石垣を左に見るながら下る。

その先、左手の広場には建物が。

「 勘助井戸

「勘助井戸」は久能山東照宮の参道沿いに位置しています。案内板によると「甲斐の大名、

武田信玄の軍師、山本勘介が掘ったと伝えられる井戸で、およそ33メートルの深さが

あります。」とあります。久能山東照宮の境内は平安時代に創建された久能寺があった所で、

中世以降は武装化し、城砦となっていました。南北朝時代には南朝方の入江駿河守や中野掃部助が

利用し、永禄12年(1569)に武田信玄によって本格的な城郭として大改修し久能山城と

呼ばれるようになりました。久能山城は天正10年(1582)に徳川家康に包囲され開城し

徳川家の持城となりましたが、武田三名城の1つとして数えられています。この井戸が山本勘介が

掘ったものかは不明ですが久能山城の二の丸東隅に位置し重要な井戸だったと思われます。」と。

「 旧久能山東照宮博物館 」。

さらに 1159段もあるという 参道石段 を下ると正面に工事用フェンスが現れた。

ズームして。

「 久能山東照宮 一ノ門 」が修繕工事中のようであった。

「久能山東照宮 一ノ門」の写真をネットから。

ネットから。

そして我が写真の 駿河湾そして奥に伊豆半島 。

伊豆半島をズームして。

引き返して、 1159段もあるという 参道石段 を上り、「久能山東照宮博物館」下の石垣を

正面に見る。

さらに石段を上って行く。

再び「 久能海岸 」そして「 御前崎 」をズームして。

そして「 社務所 」まで戻る。

「 駿府 静岡市 歩いて歴史探訪(江尻宿・興津宿エリア) 17 」👈リンク 案内板。

様々なお守り、御札が販売されていた。

「 久能山東照宮の御朱印 」を頂きました。

そして「 日本平ロープウェイ 久能山駅 」まで戻る。

日本平ロープウェイ にて日本平駅に向かう。

途中、 屏風谷、地獄谷と呼ばれる断崖 も眼下に広がっていたのであった。

巨大な鉄塔支柱の先に、日本平駅の姿が見えて来た。

殿様をイメージした横壁が漆黒の「あおい号」と交差。

ほぼ満員のようであった。

そして日本平駅に到着し下車。

巨大な 徳川家康の「三葉葵」の家紋 とその前に身長 159cmであった家康公 の姿が。

奥には「家康公手形」も。

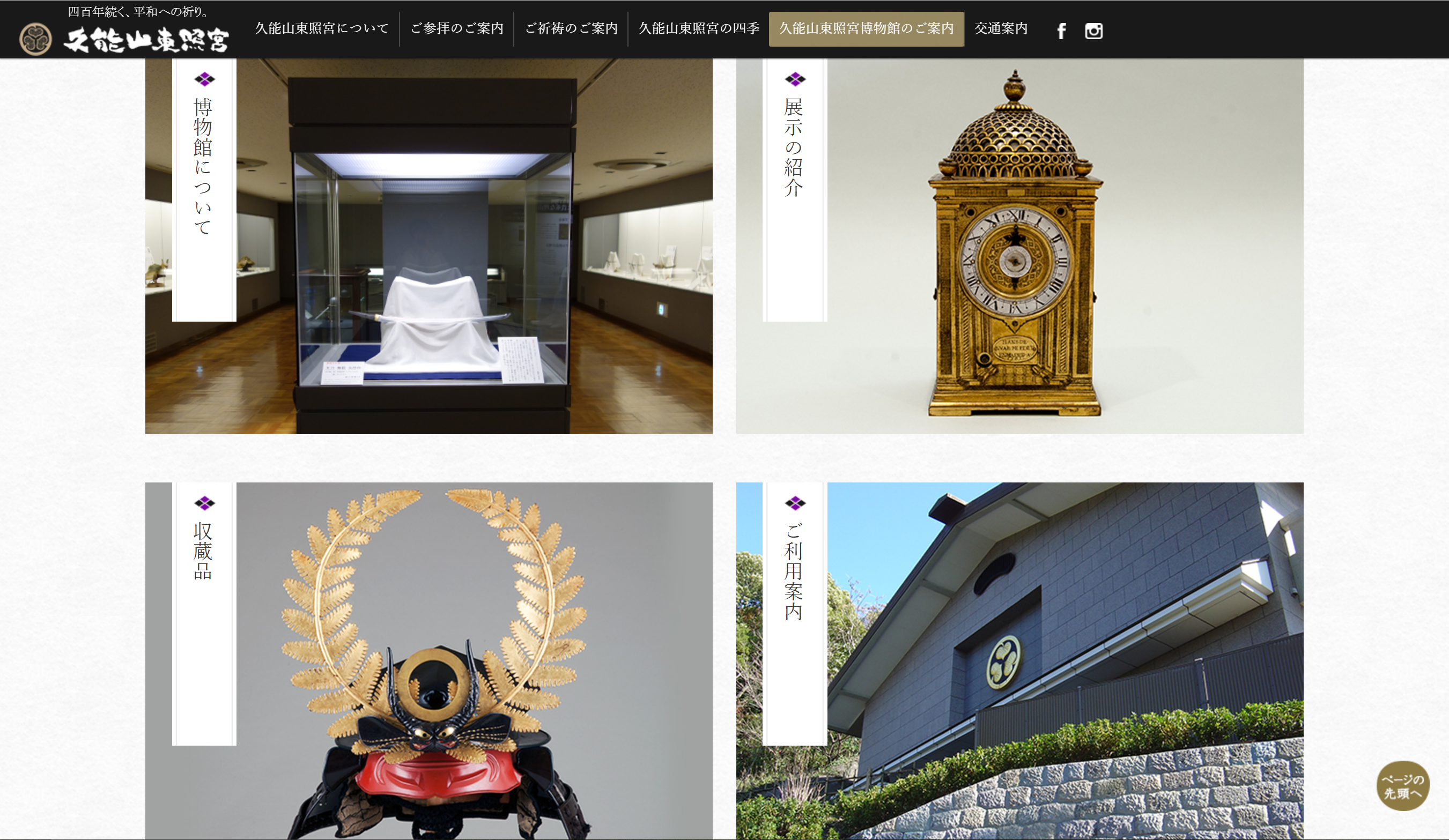

「 徳川家康公と海外交流 」が東照宮博物館で開催中なのであった。

家康公が生きた16~17世紀は、ヨーロッパの列強がキリスト教の教線拡大と植民地を求めた

「大航海時代」と呼ばれ、アジアへも進出してきました。

アジアにおいても豊臣政権時代の日本は、朝鮮半島への派兵を行いました。

慶長12年(1607)朝鮮の使節が日本を訪れ、家康公とも駿府で対面し、国交が回復しました。

アジア、ヨーロッパ諸国から多くの外国人が訪れ、貿易も盛んにし、それらの品々は駿府

が繁栄するもととなりました。

今回の展覧会では、アジア、ヨーロッパ諸国の外国人から家康公への贈り物をの中から、遺愛品を

中心に展観します とネットから。

そして日本平ロープウェイ駐車場から、再び「日本平デジタルタワー」をズームして。

静岡市の消火栓マンホール蓋 。

久能山東照宮と駿河湾、一富士 二鷹 三ナスビ(折戸ナス)を織り込んだデザイン で、

「家康公が愛したまち 静岡市」の文字入りの丸型消火栓蓋。

そして「 日本平公園 東展望台 」を訪ねた。

全国的にも知られている日本平から、清水の夜景を望むことができます。

富士山・清水港・工場の夜景と変化に富んでおり、見ていて飽きない夜景です。

かつては、日本平のメイン展望台で、富士山をバックに清水港やエスパルスドリームプラザの

観覧車などの夜景を楽しむ人がいました。

2018年11月に日本平夢テラスのオープンにより、こちらには人が流れず、人気のない展望台に

なってしまった とネットから。

私も「 はじまりの鐘 」をならして「 老化のはじまり 」を実感!?

「日本平はじまりの鐘

「「日本平はじまりの鐘」は、静岡県日本平ロータリークラブが創立50周年を記念し

設置しました。

「はじまり」を誓う際の合図として鐘を鳴らし、決意を新たにする場となることを願い

「日本平はじまりの鐘」と命名いたしました。

「 日本平からのながめ

そして「 日本平公園 東展望台 」からの絶景。

清水の夜景も美しく人気のスポットであると。

伊豆半島 に井田、大瀬海水浴場の方向をズームして。

「日本平公園 東展望台」を後にして、駐車場方向に向かう。

「 蝋梅 」の花。

「 日本平登山道開鑿記念碑

昭和九年十二月建之 清水市長 大石惠直書」。

清水港越しの富士山の勇姿 。

車に戻り向かったのが「 日本平ホテル東照宮(分霊) 」。

「世界遣産たる富士山、駿河湾から伊豆半島を一望する絶景地日本平に、東照宮が御鎮座

されました。全国東照宮の創祀久能山東照宮より、御祭神徳川家康公のご分霊が、芝生公園の

東端に創建された御社殿に分祀され「日本平ホテル東照宮」として、ホテル全域に御神慮と

御加護を載くことになりました。

そして日本平の最後に訪ねたのが「 日本武尊像 」。

日本平の広い駐車場に立っていて日本平の山頂を睨みつけていた。

賊を前にして戦いに挑む姿であろうか。

「古事記」「日本書紀」の伝説で活躍する、景行天皇の皇子で、わが国の古代伝説の代表的英雄。

仲哀天皇の父。景行天皇から、食事に出てこなくなった、双子の兄の大翼碓命を諭せと命じられ、

殺して筵に包み投げ捨ててしまう。乱暴を恐れた天皇に、熊襲建兄弟の討伐を命じられ、

女装して宴席に入り、兄弟を刺し殺し、熊襲から日本武尊の尊称をえる。帰途に出雲に寄り、

出雲建を、騙し討ちにして殺す。帰国するとすぐに、東国征伐を命じられ、伊勢にいた叔母

ヤマトヒメから草薙剣を授かって東国の蝦夷を平定。帰途、伊吹山の神を退治しにいき、その神の

毒気にあてられて重病となり、三重の能煩野で力尽き息絶えたのであった。

そして往路と同じ「清水日本平パークウェイ」を利用して「日本平」を後にしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・完・・・

左手に「 鼓楼 」を見る。

そして正面に「 楼門 」の姿が。

「 神厩 」。

「 寒桜 」。

「寒桜」は、カンヒザクラとヤマザクラの雑種と推定されている桜。名前は似ているが、

種類は異なる。花は淡紅で一重咲、大きさは中輪。東京での開花時期は例年3月上旬頃だが、

名前のとおり、場所によっては1~2月に咲く早咲きの桜だ。

そして「 楼門 」を再び社殿側から見る。

中央の「 蟇股 」。

「獏(ばく)」という霊獣 。

獏の特徴は、熊の身体に、象の鼻

一般には 「悪夢を食う」動物 とし

良い

『白氏文集(はくしもんじゅう)

世の中

平和な時代に

平和の象徴ともいうべき獏の彫刻

神に祀ら

楼門には全部で4体の獏の彫刻が

右。

左。

そして「 久能山東照宮博物館 」まで戻る。

「久能山東照宮博物館」は、徳川家康公を御祭神とする久能山東照宮に付属する歴史博物館。

収蔵している資料は久能山東照宮に奉納された伝世の宝物中心で、中でも徳川家康公の日常品

(手沢品)がまとまっている事、徳川歴代将軍の武器・武具が充実している事が特徴であり、

その総数は2,000点を超えるとのこと。

「久能山東照宮博物館」入口。

この日は、「 展示室 」👈リンク に入らなかったが、様々な展示品があるとのこと。

さらに参道を下る。

右側にあったのが「 久能山東照宮『司馬温公の甕割り』 」案内板。

「この絵は中国北栄の政治家、司馬温公の少年時代のお話です。

ある日、一に遊んでいた友達が水甕の中に落ちて溺れてしまいました。もう一人の友達はハシゴを

かけて助け出そうとします。いっぽう聡朋な司馬少年は「それでは間に合わない!」と、近くの

かけて助け出そうとします。いっぽう聡朋な司馬少年は「それでは間に合わない!」と、近くの

石で甕を割って助け出しました。

この故事の彫刻が久能山東照宮拝殿の正面に施されております。

御祭神徳川家康が現代の私達へ向けて、「命の尊さ」を説かれているといえるでしょう。」

「久能山東照宮博物館」下から「 久能海岸 」そして「 御前崎 」が見えた。

「 史蹟 久能山

一、指定年月日 昭和三十四年六月十七日

一、指定理由 久能山はおよそ七世紀の頃に開かれ久能忠仁の建立した久能寺、武田信玄の

築城した 久能山城、徳川二代将軍秀忠公の創建した東照宮と、その時代時代の

歴史の変遷の跡を見ることができる。

一、久能寺 久能山縁起によれば七世紀ごろに秦氏の久能忠仁が一寺を建て、補陀落山久能寺

とし、久能山と称したと伝えられる。その後平安時代から鎌倉時代にかけて

隆昌を極めたが山麓の失火により山内の殆どの坊寺が焼失した。今川時代には

相当復興した。

一、久能山城 永禄十一年(一五六八)一二月武田信玄は、当山が要害であることを知って

寺院を清水北矢部に移し、城砦を築いて久能山城と称した。

天正十年(一五八二)武田氏が滅亡したことで、徳川氏の所有となった。

山上の勘介井戸、愛宕の曲輪寺等は当時を物語るものである。

一、東照宮 徳川家康公は、生前久能山城を駿府要害の地なりとして重要視し、且つ風光を

愛せられた。元和二年(一六一六)四月十七日家康公が、駿府(静岡)に歿する

ときの遺言により、この地に埋葬され二代将軍秀忠公は、壮麗な権現造りの

社殿を造営した。これが現在の東照宮で十四棟が国宝・重要文化財に指定

されている。」

「 久能山の植物について

一、地質

久能山は、日本平と共に有度丘陵に属し、基部は第三期鮮新世の後期に、海底に堆積した

砂泥層より成り、その上に洪積世に海底で堆積した厚い砕層に被われている。その後に

土地が隆起したり、傾動が行われて独立した丘陵塊が出来た。

一、植生

海岸に直面して黒潮の影響で気温が暖かく、従って植生も伊豆紀伊半島等と同じで、

四国九州の南岸まで似たものが多い。植物地理学上で暖帯クスシイ帯に属し、海岸物が

多く侵人して甲信東京以北では見られない色々の草木が見られる。

一、種類

約五百種に達する主要木の樹令四百年以上の古木や目通り周囲三米以上の巨木が相当

混生している。

海岸に直面して黒潮の影響で気温が暖かく、従って植生も伊豆紀伊半島等と同じで、

四国九州の南岸まで似たものが多い。植物地理学上で暖帯クスシイ帯に属し、海岸物が

多く侵人して甲信東京以北では見られない色々の草木が見られる。

一、種類

約五百種に達する主要木の樹令四百年以上の古木や目通り周囲三米以上の巨木が相当

混生している。

楠、椎、松、杉、樫、ホルトノキ、竹、カクレミノ、モチノキ、ムラサキシキブ、

ヤブニッケイ、イヌマキ、ムクノキ、アオキ、トべラ、ヤツデ、イヌビワ、タブ、

ヤブニッケイ、イヌマキ、ムクノキ、アオキ、トべラ、ヤツデ、イヌビワ、タブ、

カエデ、クロガネモチ、ツバキ、イズセンリュウ、ツルコウジ、フウトウカズラ、

ツワブキ、ヤブラン、ヒトツバオオイ、タチシダ、オニヤブソテツ、クルマシダ等

落葉樹は割合に少なく常緑樹、蔓植物、下草、シダ類等が多い。

一、珍しい植物

コウヤマキ、ボダイジュ、ビロウ、ハナノキ、ナチメヤシ、ソテツ、ハマユウ、

アメリカデイゴ、マツバラン、ムヨウラン等がある。

一、保護

久能山全体は史跡・風致の指定地であり、植物採取は禁止されているので大切に

しましよう。

ツワブキ、ヤブラン、ヒトツバオオイ、タチシダ、オニヤブソテツ、クルマシダ等

落葉樹は割合に少なく常緑樹、蔓植物、下草、シダ類等が多い。

一、珍しい植物

コウヤマキ、ボダイジュ、ビロウ、ハナノキ、ナチメヤシ、ソテツ、ハマユウ、

アメリカデイゴ、マツバラン、ムヨウラン等がある。

一、保護

久能山全体は史跡・風致の指定地であり、植物採取は禁止されているので大切に

しましよう。

久能山東照宮社務所」

「久能山東照宮博物館」下の石垣を左に見るながら下る。

その先、左手の広場には建物が。

「 勘助井戸

「勘助井戸」は久能山東照宮の参道沿いに位置しています。案内板によると「甲斐の大名、

武田信玄の軍師、山本勘介が掘ったと伝えられる井戸で、およそ33メートルの深さが

あります。」とあります。久能山東照宮の境内は平安時代に創建された久能寺があった所で、

中世以降は武装化し、城砦となっていました。南北朝時代には南朝方の入江駿河守や中野掃部助が

利用し、永禄12年(1569)に武田信玄によって本格的な城郭として大改修し久能山城と

呼ばれるようになりました。久能山城は天正10年(1582)に徳川家康に包囲され開城し

徳川家の持城となりましたが、武田三名城の1つとして数えられています。この井戸が山本勘介が

掘ったものかは不明ですが久能山城の二の丸東隅に位置し重要な井戸だったと思われます。」と。

「 旧久能山東照宮博物館 」。

さらに 1159段もあるという 参道石段 を下ると正面に工事用フェンスが現れた。

ズームして。

「 久能山東照宮 一ノ門 」が修繕工事中のようであった。

「久能山東照宮 一ノ門」の写真をネットから。

ネットから。

そして我が写真の 駿河湾そして奥に伊豆半島 。

伊豆半島をズームして。

引き返して、 1159段もあるという 参道石段 を上り、「久能山東照宮博物館」下の石垣を

正面に見る。

さらに石段を上って行く。

再び「 久能海岸 」そして「 御前崎 」をズームして。

そして「 社務所 」まで戻る。

「 駿府 静岡市 歩いて歴史探訪(江尻宿・興津宿エリア) 17 」👈リンク 案内板。

様々なお守り、御札が販売されていた。

「 久能山東照宮の御朱印 」を頂きました。

そして「 日本平ロープウェイ 久能山駅 」まで戻る。

日本平ロープウェイ にて日本平駅に向かう。

途中、 屏風谷、地獄谷と呼ばれる断崖 も眼下に広がっていたのであった。

巨大な鉄塔支柱の先に、日本平駅の姿が見えて来た。

殿様をイメージした横壁が漆黒の「あおい号」と交差。

ほぼ満員のようであった。

そして日本平駅に到着し下車。

巨大な 徳川家康の「三葉葵」の家紋 とその前に身長 159cmであった家康公 の姿が。

奥には「家康公手形」も。

「 徳川家康公と海外交流 」が東照宮博物館で開催中なのであった。

家康公が生きた16~17世紀は、ヨーロッパの列強がキリスト教の教線拡大と植民地を求めた

「大航海時代」と呼ばれ、アジアへも進出してきました。

アジアにおいても豊臣政権時代の日本は、朝鮮半島への派兵を行いました。

慶長12年(1607)朝鮮の使節が日本を訪れ、家康公とも駿府で対面し、国交が回復しました。

アジア、ヨーロッパ諸国から多くの外国人が訪れ、貿易も盛んにし、それらの品々は駿府

が繁栄するもととなりました。

今回の展覧会では、アジア、ヨーロッパ諸国の外国人から家康公への贈り物をの中から、遺愛品を

中心に展観します とネットから。

そして日本平ロープウェイ駐車場から、再び「日本平デジタルタワー」をズームして。

静岡市の消火栓マンホール蓋 。

久能山東照宮と駿河湾、一富士 二鷹 三ナスビ(折戸ナス)を織り込んだデザイン で、

「家康公が愛したまち 静岡市」の文字入りの丸型消火栓蓋。

そして「 日本平公園 東展望台 」を訪ねた。

全国的にも知られている日本平から、清水の夜景を望むことができます。

富士山・清水港・工場の夜景と変化に富んでおり、見ていて飽きない夜景です。

かつては、日本平のメイン展望台で、富士山をバックに清水港やエスパルスドリームプラザの

観覧車などの夜景を楽しむ人がいました。

2018年11月に日本平夢テラスのオープンにより、こちらには人が流れず、人気のない展望台に

なってしまった とネットから。

日本平「 はじまりの鐘 」が設置されていた。

私も「 はじまりの鐘 」をならして「 老化のはじまり 」を実感!?

「日本平はじまりの鐘

「「日本平はじまりの鐘」は、静岡県日本平ロータリークラブが創立50周年を記念し

設置しました。

ここ日本平は、その昔、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が駿河の地で火攻めに遭いながらも、

三種の神器のひとつとされる草薙剣で危機を脱し、この山頂で再起を誓った場所だとされています。

三種の神器のひとつとされる草薙剣で危機を脱し、この山頂で再起を誓った場所だとされています。

数々の苦難を乗り越えて観る日本平からの眺望は、さを見事だったことでしよう。

雄大で素晴らしい景色を前に次なるステージへの"はじまり"を誓ったヤマトタケルノミコト。その

想いは時を超え、今でもこの日本平の地に残されているに違いない。私たちはそう考え、「はじまり」を誓う際の合図として鐘を鳴らし、決意を新たにする場となることを願い

「日本平はじまりの鐘」と命名いたしました。

"まじまり"は新たな挑戦に限らず、再挑戦ややり直し、復活なども含みます。くじけそうになった

ときに再訪し、初心を思い起こす場所として。そして夢や希望が叶った際はヤマトタケルノミコトの

ときに再訪し、初心を思い起こす場所として。そして夢や希望が叶った際はヤマトタケルノミコトの

ように日本平の眺望を改めて感じるために。

これからもずっと人々に愛される日本平であることを祈念して。

これからもずっと人々に愛される日本平であることを祈念して。

Rotary

令和3年9月静岡日本平ロータリークラブ寄贈」

「 日本平からのながめ

富士山がもっとも良く見られのは。11月頃から2月頃です。

ここは〈東展望台》です。《吟望台》はここから徒歩5分です。

《吟望台》からは、よりワイドな眺望が楽しめます。

園内の案内図は、この下の1階にこざいます。ここ日本平は標高308メートル。四季折々の姿を豊かに変える富士山を正面にのそみ、

眼下に広がる清水港・三保半島・駿河湾などから、遠く伊豆半島の山なみや、南アルプスを見渡す

眺めは昼夜と問わず素晴らしく、我が国を代表する景観のひとつです。

眼下に広がる清水港・三保半島・駿河湾などから、遠く伊豆半島の山なみや、南アルプスを見渡す

眺めは昼夜と問わず素晴らしく、我が国を代表する景観のひとつです。

日本平県立自然公園運営協議会」

そして「 日本平公園 東展望台 」からの絶景。

清水の夜景も美しく人気のスポットであると。

伊豆半島 に井田、大瀬海水浴場の方向をズームして。

「日本平公園 東展望台」を後にして、駐車場方向に向かう。

「 蝋梅 」の花。

「 日本平登山道開鑿記念碑

昭和九年十二月建之 清水市長 大石惠直書」。

清水港越しの富士山の勇姿 。

車に戻り向かったのが「 日本平ホテル東照宮(分霊) 」。

「世界遣産たる富士山、駿河湾から伊豆半島を一望する絶景地日本平に、東照宮が御鎮座

されました。全国東照宮の創祀久能山東照宮より、御祭神徳川家康公のご分霊が、芝生公園の

東端に創建された御社殿に分祀され「日本平ホテル東照宮」として、ホテル全域に御神慮と

御加護を載くことになりました。

この名勝日本平に足を運んで頂いた皆様にも益々の御加護が、有りますようとの願いが

込められています。

込められています。

ここの御本社であります、国宝久能山東照宮も、日本平に隣接する久能山に御鎖座されて

いますので、ご参拝されますことをお勧め致します。

いますので、ご参拝されますことをお勧め致します。

※日本平ホテル東照宮の敷地縁石は、静岡市葵区にある駿府城の外堀に使用されていた石積みの

一部を、補修工事の際に譲り受け、移設したものです。

平成二十五年十二月十七日」一部を、補修工事の際に譲り受け、移設したものです。

そして日本平の最後に訪ねたのが「 日本武尊像 」。

日本平の広い駐車場に立っていて日本平の山頂を睨みつけていた。

賊を前にして戦いに挑む姿であろうか。

「古事記」「日本書紀」の伝説で活躍する、景行天皇の皇子で、わが国の古代伝説の代表的英雄。

仲哀天皇の父。景行天皇から、食事に出てこなくなった、双子の兄の大翼碓命を諭せと命じられ、

殺して筵に包み投げ捨ててしまう。乱暴を恐れた天皇に、熊襲建兄弟の討伐を命じられ、

女装して宴席に入り、兄弟を刺し殺し、熊襲から日本武尊の尊称をえる。帰途に出雲に寄り、

出雲建を、騙し討ちにして殺す。帰国するとすぐに、東国征伐を命じられ、伊勢にいた叔母

ヤマトヒメから草薙剣を授かって東国の蝦夷を平定。帰途、伊吹山の神を退治しにいき、その神の

毒気にあてられて重病となり、三重の能煩野で力尽き息絶えたのであった。

そして往路と同じ「清水日本平パークウェイ」を利用して「日本平」を後にしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・完・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.15

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.14

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.