PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡大の「ウユニ塩湖…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

地元神輿の渡御、茅… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん地元神輿の渡御、茅… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「盛岩寺」を後にして、「盛岩寺」前の道を次に訪ねる「大法寺」の方向に進む。

左手の小屋の前には古式の「 腕用ポンプ 」👈️リンク が置かれていた。

「腕用ポンプ」は手動でピストンを動かして、放水する仕組み。

その先の道路脇には真っ黄色に輝くミモザの花が満開であった。

「 ミモザの花 」👈️リンク をズームして。

そして神奈中「荒井」バス停手前にあった「 大木家墓地 」を訪ねた。

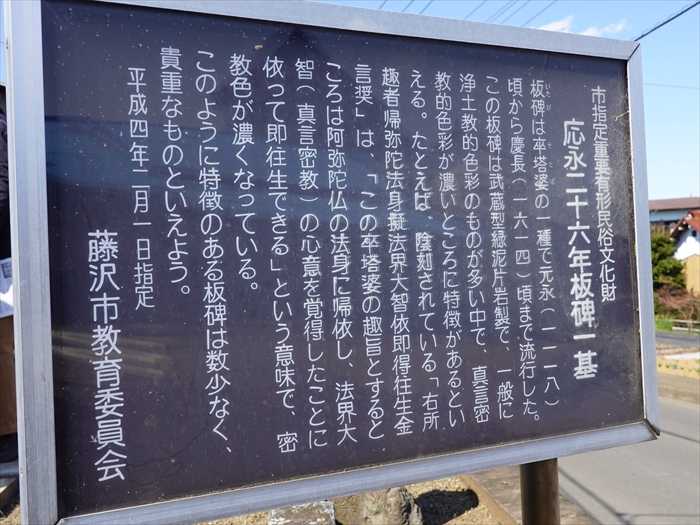

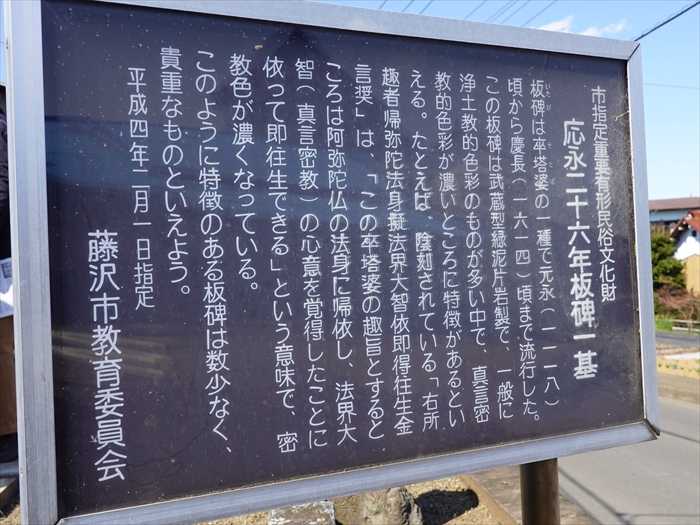

「 市指定重要有形民族文化財

応永二十六年板碑一基

板碑は卒塔婆の一種で玄永(1118)頃から慶長(1614)頃まで流行した。この板碑は武蔵型縁泥

墓石「 大木家之墓 」。

藤沢市打戻1201。

コンクリート製の祠?によって守られている「 板碑 」類。

「 板碑

応永二十六年(1419)板碑 市指定有形民族文化財(H4.2.1 指定)

小さな木札に 六道の救済を象徴する地蔵六体の名前 を書いて、道の側に立ててロウソク6本を

立てて供養していた。

・法性地蔵王菩薩

・陀羅尼地蔵王菩薩

・宝陵地蔵王菩薩

・宝印地蔵王菩薩

・鶏兜地蔵王菩薩

・持地地蔵王菩薩

こちらは「貞和ニ年(1346) 59.0cm」と。

「貞和七年(1368) 32.0cm」と。

さらに北に進む。

カンザキアヤメ(寒咲菖蒲) であろう。

花に近づいて。

開花期は1月から3月で、葉の間から花茎を伸ばして、薄い紫から青色の花を咲かせると。

アヤメが60センチメートルになるのに対して15から20センチメートルとかなり小型

なのであった。

こちらは スイセン 。

さらに進む。

赤の色が鮮やかな椿の花が。

「金子園芸」の作業小屋の前にあった「種まき用土」

その先の路地の角にあった石碑。

近づいて。

鉄柵でガードされている「 道祖神 」

「 明治三十七年壱月十四日 建之 講中 」と刻まれていた。

その横にも小さな石碑が。

そしてこの路地を左に折れ、次に訪ねたのが 「大法寺」の裏にあった墓地 。

この場所には無縫塔や多くの石碑、石仏が並んでいた。

「 慶蔵院碑

当寺創建の一人である慶蔵坊和尚は、咳に大変苦しめられ、生きている内に地中に入り、

竹筒から好きな酒をたらしてもらい念仏を唱えて「私が死んだら咳の神様になり苦しんでいる

人たちを助けたい。」といって鈴を鳴らし続けながら入定したと伝えられています。昭和の初め

頃までは、近隣の村人たちは百日咳や喘息にかかると、この地で酒を竹筒に入れて回復を祈る

風習がありました。現在、入定塚跡(打戻2054字大平)には元禄四年(1691)十ニ月の光背型

石仏(大日如来)が立っています。また、大法寺の墓地には慶蔵院の石碑が立てられています。

(「ふじさわ教育」128号より)」と資料から。

近づいて。

お顔のない石仏が。

近づいて。

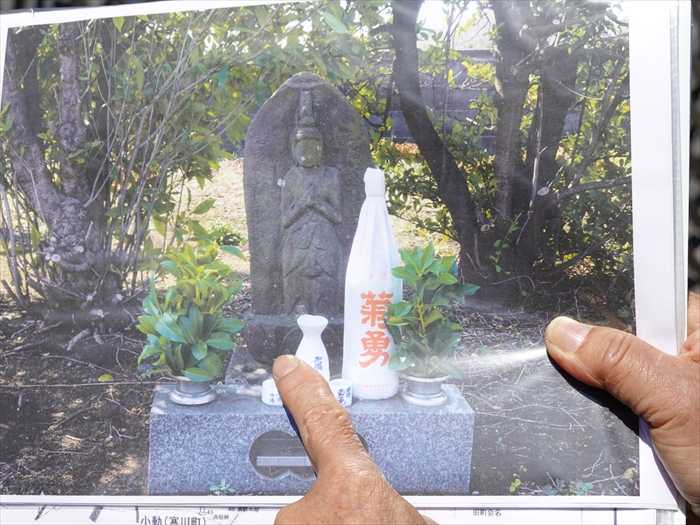

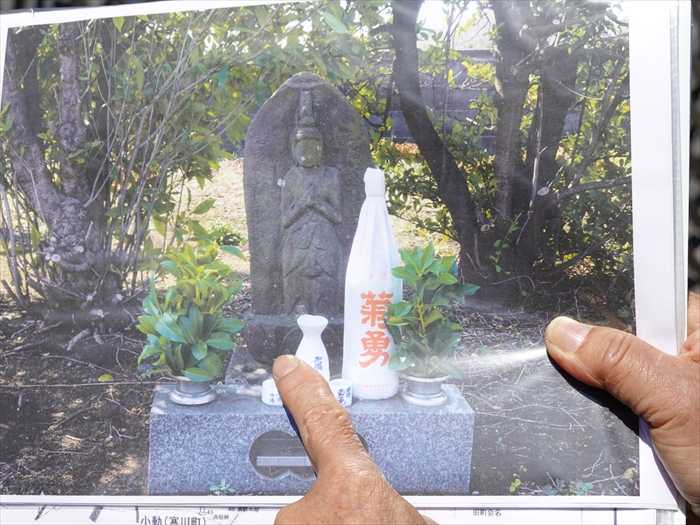

現在、 入定塚跡(打戻2054字大平)には元禄四年(1691)十ニ月の光背型石仏(大日如来) が

立っているとのこと。

光背型石仏(大日如来) をズームした写真。

こちらの写真はネットから。

隣の墓地にも多くの石碑が並んでいた。

そしてこちらが「 大法寺

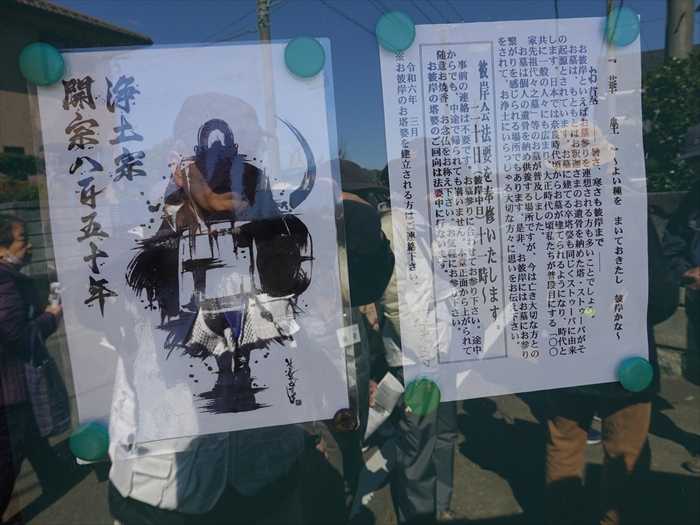

「 「華坐」~よい種を まいておきたし 彼岸かな~

お墓-------暑さ、寒さも彼岸まで-------

「春彼岸 法要 20日(水)11時~ 於 蓮光寺」と。

そしてバス停「榎戸」の手前の路地を右に入る。

Y字路の角 にあったのが「 榎戸辻の仏像供養塔(不動道標) 」。

正面から。

左面「 右長後 左用田 南ー之宮 道」

右面「 文化六(1809)龍集己己。十一月吉良旦 」。

正面から「 不動明王座像 」を。

横から。

この路が 一ノ宮と長後をつなぐ旧道 だったのであろう。

白い水仙。

ズームして。

ユキヤナギも真っ白に。

そして 「遠藤宮原線」の「榎戸」交差点 まで進む。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

左手の小屋の前には古式の「 腕用ポンプ 」👈️リンク が置かれていた。

「腕用ポンプ」は手動でピストンを動かして、放水する仕組み。

その先の道路脇には真っ黄色に輝くミモザの花が満開であった。

「 ミモザの花 」👈️リンク をズームして。

そして神奈中「荒井」バス停手前にあった「 大木家墓地 」を訪ねた。

「 市指定重要有形民族文化財

応永二十六年板碑一基

板碑は卒塔婆の一種で玄永(1118)頃から慶長(1614)頃まで流行した。この板碑は武蔵型縁泥

片岩製で、一般に浄土教的色彩のものが多い中で、真言密教的色彩が濃いところに特徴があると

いえる。たとえば、陰刻されている「右所趣者帰弥陀法身擬法界大智依即得往生金言奨」は、

いえる。たとえば、陰刻されている「右所趣者帰弥陀法身擬法界大智依即得往生金言奨」は、

「この卒塔婆の趣旨とするところは阿弥陀仏の法身に帰依し、法界大智(真言密教)の心意を覚得

したことに依って即往生できる」という意味で、密教色が濃くなっている。

このように特徴のある板碑は数少なく、貴重なものといえよう。

平成四年二月一日指定

藤沢市教育委員会」

墓石「 大木家之墓 」。

藤沢市打戻1201。

コンクリート製の祠?によって守られている「 板碑 」類。

「 板碑

応永二十六年(1419)板碑 市指定有形民族文化財(H4.2.1 指定)

板碑は卒塔婆等の一種として発生し、元永(1118 :平安末)頃から慶長(1614 :江戸初期)頃まで

流行した供養塔で、副次的に墓石の意味を持つようになっていったと言われます。関東の板碑は

武蔵系板碑と呼ばれる秩父産の青石を使ったものが多用されています。」と。

流行した供養塔で、副次的に墓石の意味を持つようになっていったと言われます。関東の板碑は

武蔵系板碑と呼ばれる秩父産の青石を使ったものが多用されています。」と。

尖頭扁平型(上下欠失) 総高70. ocm 緑泥片岩製(武蔵系)種子子は阿弥陀三尊(キリーク・サ・

サク)を表しており、板碑は一般的に浄土教的色彩のものが多いと言われる中で、これは銘文

(「法界大智」)から真言密教色が濃くうかがわれる希少なものとのことです。

たとえば銘文の「右所趣者帰弥陀法身擬法界大智依即得住生金言奨」は、「この卒塔娶の趣旨と

するところは阿弥陀の法身に帰依し、法界大智(真言密教)の心意を覚得したことによって

即住生できる」という意味で密教色の強いものだそうです と資料から。

サク)を表しており、板碑は一般的に浄土教的色彩のものが多いと言われる中で、これは銘文

(「法界大智」)から真言密教色が濃くうかがわれる希少なものとのことです。

たとえば銘文の「右所趣者帰弥陀法身擬法界大智依即得住生金言奨」は、「この卒塔娶の趣旨と

するところは阿弥陀の法身に帰依し、法界大智(真言密教)の心意を覚得したことによって

即住生できる」という意味で密教色の強いものだそうです と資料から。

小さな木札に 六道の救済を象徴する地蔵六体の名前 を書いて、道の側に立ててロウソク6本を

立てて供養していた。

・法性地蔵王菩薩

・陀羅尼地蔵王菩薩

・宝陵地蔵王菩薩

・宝印地蔵王菩薩

・鶏兜地蔵王菩薩

・持地地蔵王菩薩

こちらは「貞和ニ年(1346) 59.0cm」と。

「貞和七年(1368) 32.0cm」と。

さらに北に進む。

カンザキアヤメ(寒咲菖蒲) であろう。

花に近づいて。

開花期は1月から3月で、葉の間から花茎を伸ばして、薄い紫から青色の花を咲かせると。

アヤメが60センチメートルになるのに対して15から20センチメートルとかなり小型

なのであった。

こちらは スイセン 。

さらに進む。

赤の色が鮮やかな椿の花が。

「金子園芸」の作業小屋の前にあった「種まき用土」

その先の路地の角にあった石碑。

近づいて。

鉄柵でガードされている「 道祖神 」

「 明治三十七年壱月十四日 建之 講中 」と刻まれていた。

その横にも小さな石碑が。

そしてこの路地を左に折れ、次に訪ねたのが 「大法寺」の裏にあった墓地 。

この場所には無縫塔や多くの石碑、石仏が並んでいた。

「 慶蔵院碑

当寺創建の一人である慶蔵坊和尚は、咳に大変苦しめられ、生きている内に地中に入り、

竹筒から好きな酒をたらしてもらい念仏を唱えて「私が死んだら咳の神様になり苦しんでいる

人たちを助けたい。」といって鈴を鳴らし続けながら入定したと伝えられています。昭和の初め

頃までは、近隣の村人たちは百日咳や喘息にかかると、この地で酒を竹筒に入れて回復を祈る

風習がありました。現在、入定塚跡(打戻2054字大平)には元禄四年(1691)十ニ月の光背型

石仏(大日如来)が立っています。また、大法寺の墓地には慶蔵院の石碑が立てられています。

(「ふじさわ教育」128号より)」と資料から。

近づいて。

お顔のない石仏が。

近づいて。

現在、 入定塚跡(打戻2054字大平)には元禄四年(1691)十ニ月の光背型石仏(大日如来) が

立っているとのこと。

光背型石仏(大日如来) をズームした写真。

こちらの写真はネットから。

隣の墓地にも多くの石碑が並んでいた。

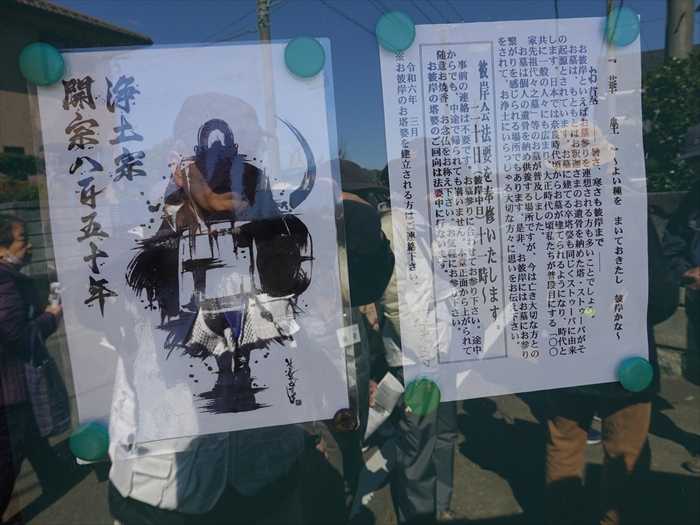

そしてこちらが「 大法寺

称業山薬王院 浄土宗 上土棚村(現綾瀬市)蓮光寺末

慶長元年(1596)、僧、正営によって開山されました。開基は井出五郎石衛門とされます。

本尊は阿陀如来座像(室町時代)で、他に鎌倉仏師三橋永助、伊沢善助銘の閻魔大王座像

(文政六年(1823)作)が安置され、閻魔堂とも呼ばれていました。」と資料から。

藤沢市打戻1331。本尊は阿陀如来座像(室町時代)で、他に鎌倉仏師三橋永助、伊沢善助銘の閻魔大王座像

(文政六年(1823)作)が安置され、閻魔堂とも呼ばれていました。」と資料から。

「 「華坐」~よい種を まいておきたし 彼岸かな~

お墓-------暑さ、寒さも彼岸まで-------

お彼岸といえばお墓参りを連想される方も多いことでしょう。

お墓は、もともとはお釈迦さまのお遺骨を納めた塔・ストゥーパがその起源とされています。

お墓に建てる卒塔婆も同じくストゥーパに由来します。日本では奈良時代頃からお墓が

建てられるようになり、時代と共に一般の人々にも広まり、大正時代の頃私たちが普段目にする

「◯◯家先祖代々之墓」等のお墓が普及しました。

お墓に建てる卒塔婆も同じくストゥーパに由来します。日本では奈良時代頃からお墓が

建てられるようになり、時代と共に一般の人々にも広まり、大正時代の頃私たちが普段目にする

「◯◯家先祖代々之墓」等のお墓が普及しました。

お墓は個人の遣骨を納め供養する場所ですが、今は亡き大切な方との繋がりを感じられる場所

でもあります。是非、お彼岸にはお墓にお参りをされて、お浄上にいらっしやる大切な方々に

思いをお伝下さい。」

でもあります。是非、お彼岸にはお墓にお参りをされて、お浄上にいらっしやる大切な方々に

思いをお伝下さい。」

「春彼岸 法要 20日(水)11時~ 於 蓮光寺」と。

大法寺は、藤沢市打戻の字榎戸にある寺院。

1596(慶長元)年、僧、正誉によって開山された浄土宗の寺院で、

元、上土棚にある蓮光寺の末寺であるが、現在は無住の寺院らしい。

本尊は阿弥陀如来で、この像は、寺が創建される前路傍の御堂に厨子に入って

安置されていたものと伝えられていると。

また、本堂には1972(昭和47)年に修理した閻魔王像、法然・善導坐像、神像二体が、

また、境内には1822(文政5)年の光明真言供養塔、聖観音塔、地蔵菩薩像と慶蔵坊の碑が

あるとのことであったが、門が閉まっていて中には入れなかった。

そしてバス停「榎戸」の手前の路地を右に入る。

Y字路の角 にあったのが「 榎戸辻の仏像供養塔(不動道標) 」。

正面から。

道標を刻した不動明王の座像で、現在地にあったものを一度前のパス通りに移し、道路の拡張工事

のため再度今の道に移されたそうです。ここは 一ノ宮と長後、用田をつなぐ旧道の三叉路 だった

のであろうか。

のため再度今の道に移されたそうです。ここは 一ノ宮と長後、用田をつなぐ旧道の三叉路 だった

のであろうか。

正面「 不動講中供養

」と。

左面「 右長後 左用田 南ー之宮 道」

右面「 文化六(1809)龍集己己。十一月吉良旦 」。

正面から「 不動明王座像 」を。

横から。

この路が 一ノ宮と長後をつなぐ旧道 だったのであろう。

白い水仙。

ズームして。

ユキヤナギも真っ白に。

そして 「遠藤宮原線」の「榎戸」交差点 まで進む。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.04

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.03

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.02

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.