PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

小和田の浜道から浜…

New!

オジン0523さん

【ハンバーグ素材お… New! Gママさん

デジカメ・ミラーモ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【ハンバーグ素材お… New! Gママさん

デジカメ・ミラーモ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「燈明堂」を後にして、都市計画道路「 浦賀野比線」に向かって引き返す。

左に曲がると、先ほど通った「長瀬隧道」への道であるがここを直進。

「 浦賀野比線 」との交差点まで戻ると、正面の擁壁には様々な壁画が描かれていた。

セーリングヨットの陰刻絵画。

先ほど訪ねた「ペリー公園」、「燈明堂」案内表示。

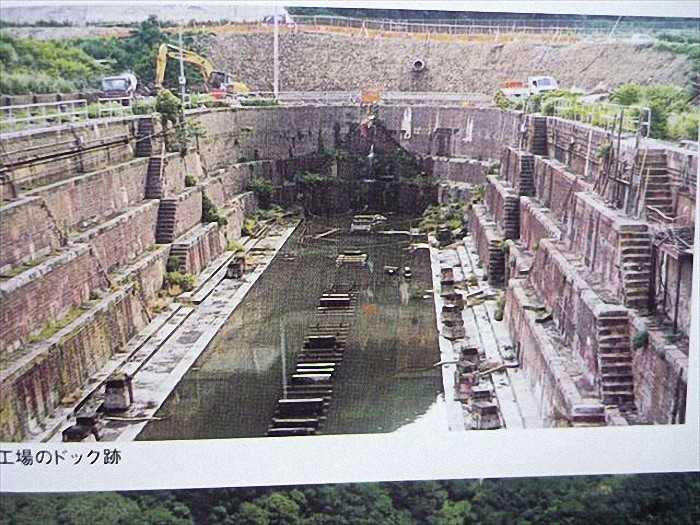

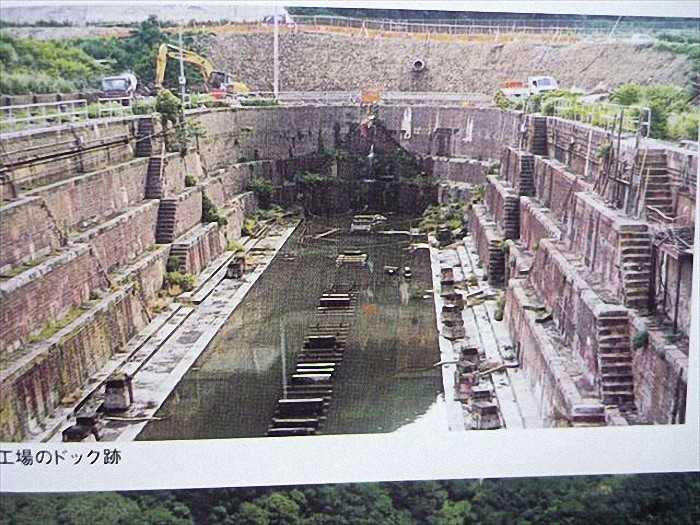

再び「旧川間ドック」を眼下に見る。

全長136.7m、幅16.4m、深さ9.7m。

ゲートが取り外されているので海水が入って、プレジャーボートが係留されていた。

この「 川間ドック 」👈️リンクは明治31年に日本で初めてつくられたレンガドックだが、

設計・築造したのは、横須賀製鉄所で学んだ恒川柳作や大倉粂馬、山崎鉉次郎ら。

日本人による初のレンガドックである。

「川間ドック」の写真をネットから。

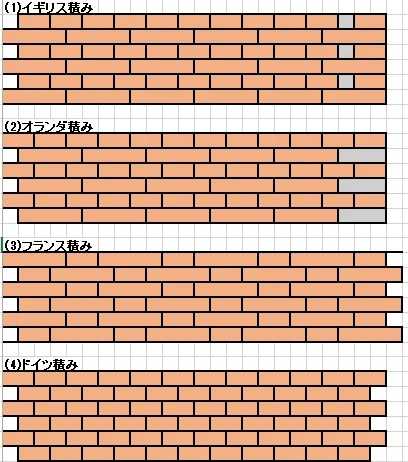

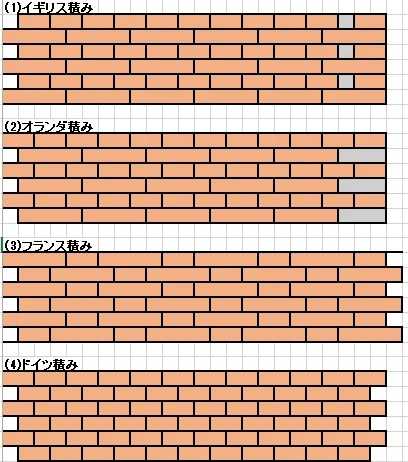

ドックの形は、先頭部分が丸くなっていて浦賀ドックとほぼ同じだが、煉瓦の積み方が少し

異なる。こちらはイギリス積みによく似た オランダ積み である。 長手だけの段と小口だけの段を

交互に 積むのはイギリス積み と同じだが、長手段の端で七五(レンガの長手方向の長さを3/4に

したもの)を用るのがオランダ流である。

そして道路は浦賀湾の海岸に出る。対岸が東浦賀地区。

右手にあったのが「 浦賀港引揚記念の碑 」。

横須賀市西浦賀1丁目11−2。

「 浦賀港引揚記念の碑

前方に「 陸軍桟橋 」。

対岸に見えたのが「 叶神社 (東叶神社) 」。

四阿 で一時休憩。

左手の道路沿いにあったのが「 よこすか浦賀病院 」 。旧住友重機械健康保険組合 浦賀病院 。

1897年(明治30年)に設立された「浦賀船渠」の浦賀工場診療所として大正元年8月1日開設 。

昭和19年6月1日 浦賀造船所病院と改称、昭和30年4月4日 浦賀船渠(うらがせんきょ)病院

として開設。

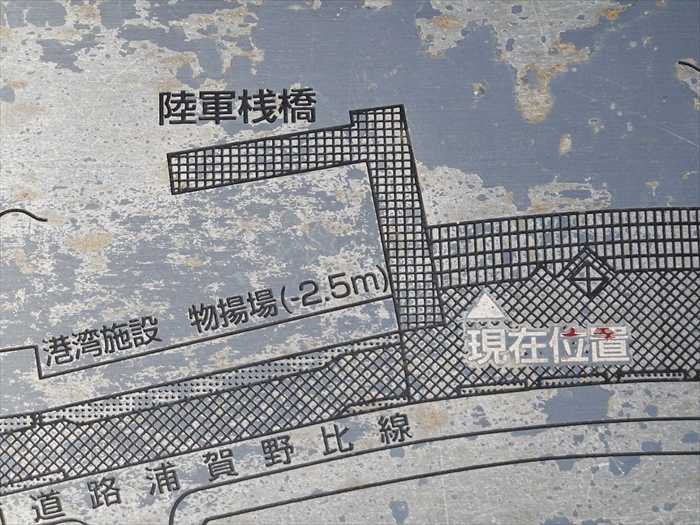

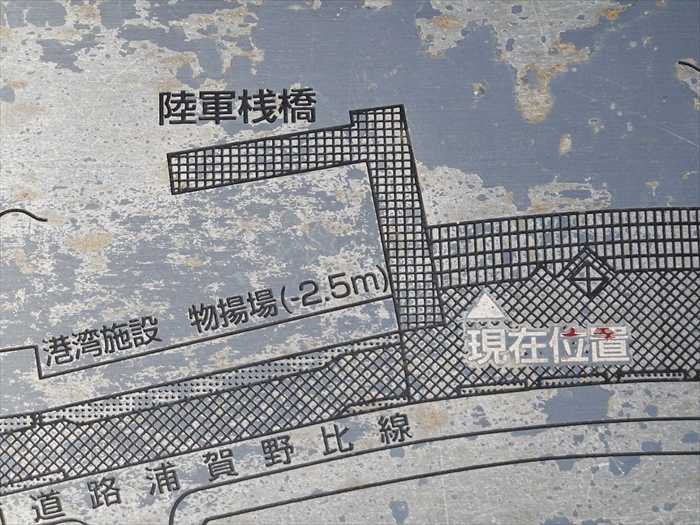

「 陸軍桟橋 」案内図。

L字形 の桟橋。

案内図に近づいて L字の「陸軍桟橋」 を。

停泊中の 砂、砂利運搬船 の姿も。

「 第三十一勝丸 」と。

L字柄の桟橋の曲がり角から四阿、ウッドデッキを振り返る。

再び、 対岸・東浦賀の街並み を。

左に振って。

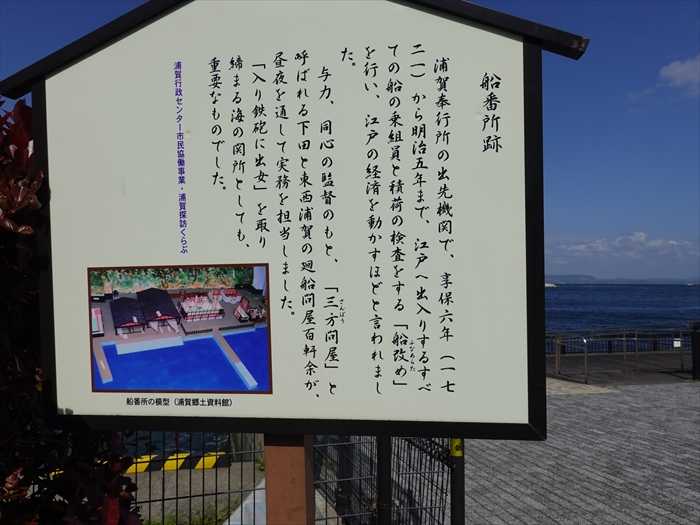

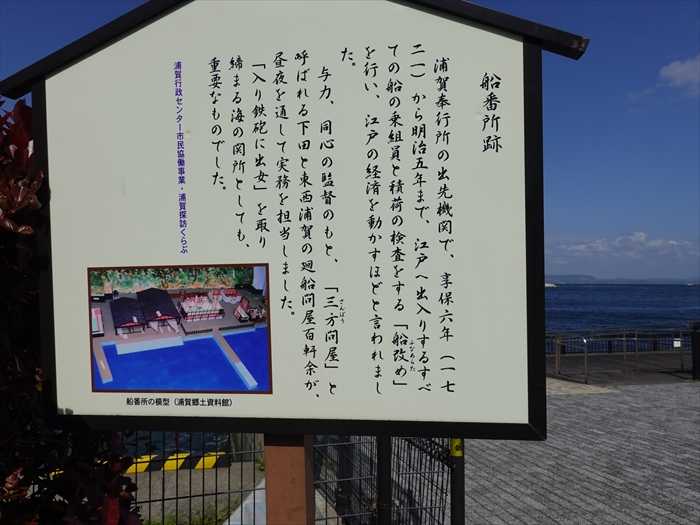

「 船番所跡 」案内板。

18世紀に入るころから国内では生活物資の生産が拡大し、それまでの関西方面からでなく、

東北や南関東からも江戸へ、大量の物資が入ってくるようになりました。

この流通の変化は幕府に経済政策の見直しを迫るものでした。

幕府の対応の一つが、享保5年(1720年)12月、それまで伊豆下田にあった奉行所を浦賀に

移転させ、江戸に出入りする船の積荷を厳しく管理し、江戸の物価の安定をはかることでした。

ここは船の関所ですから、積荷の他に「入り鉄砲に出女」の検査もし、乗組員もチェック

されました。

積荷の中でも生活必需品の、米、塩、味噌、から木綿や薪までの11品目について3ヶ月ごとに

集計したものを、幕府の勘定奉行に提出していました。

1日に50隻にも及ぶ船が出入りしていましたので、「船改め」の業務は、奉行所の役人だけでは

人手が足りず、この検査は廻船問屋と呼ぶ人たちに委託されました。廻船問屋は、下田時代から

やっていて、奉行所の移転に伴い、浦賀に来た通称下田問屋が63軒、西浦賀に22軒、東浦賀に

20軒の合計105軒で行っており、この業務に就いた時だけは、奉行所の足軽役になったので、

苗字を名乗ることが許されました。この頃になると、外国船が日本近海に出現するようになり、

1837年浦賀沖にも現れました。

そうした外国船への対応も、しなければならなくなりました。この「船改め」は、慶応4年

(1868年)閏4月奉行所がなくなっても継続され、業務が終了したのは明治5年

(1872年)3月のことでした。

その船番所があったのがこの場所です。

浦賀観光協会」

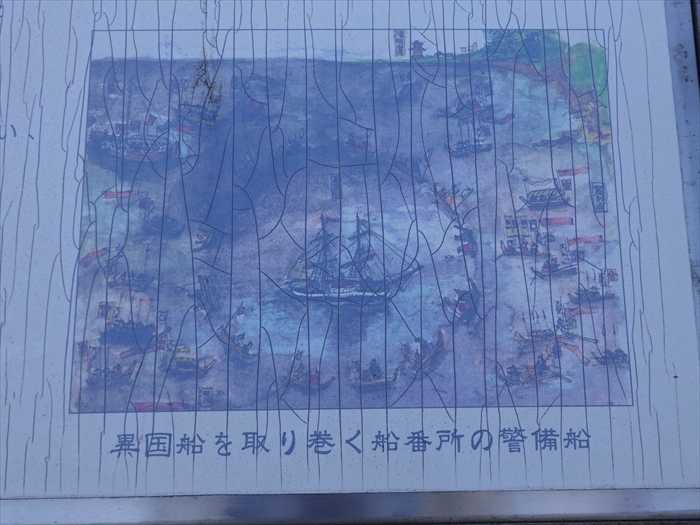

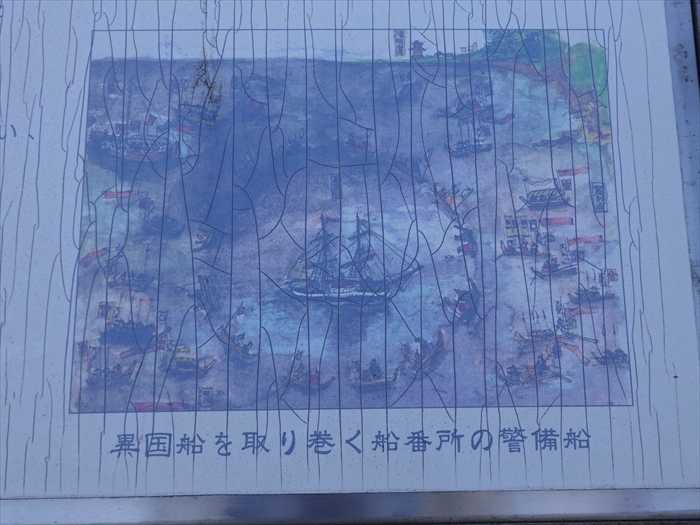

「異国船を取り巻く船番所の警備船」。

ネットから。

「 船番所跡

浦賀奉行所の出先機関で、享保六年から明治5年(1872)まで、江戸へ出入りするすべての船の

乗組員と積荷の検査をする「船改め」を行い、江戸の経済を動かすほどと言われた。

「 船番所の模型(浦賀郷土資料館) 」。

「三十一勝丸 上天草」を再び。

手前はタグボート、その横の オレンジ色の船は「東京湾スイムピクニック(船をチャーターして

クルージング形式)」のチャーター船 とのこと。

ここ浦賀港から船で出航し、対岸の千葉県へ渡り、館山〜富浦〜岩井の沖合をクルージング

しながら絶好のポイントでオーシャンスイム、オーシャンスイムを楽しんだらまた船に乗り

次のポイントへ、だ〜れもいないポイントでたっぷりとオーシャンスイムを堪能できるのだと

ネットから。

「砂・砂利運搬船」の「 第十八住吉丸 壱岐 」。

こちらも「砂・砂利運搬船」の「 第十五大福丸 徳島県徳島市 」。

カナメモチの生垣とツツジに囲まれた遊歩道を歩く。

「 現在位置 」はここ。

横須賀市西浦賀1丁目15。

「 横須賀市南消防署浦賀出張所 」の先にあった 石碑 。

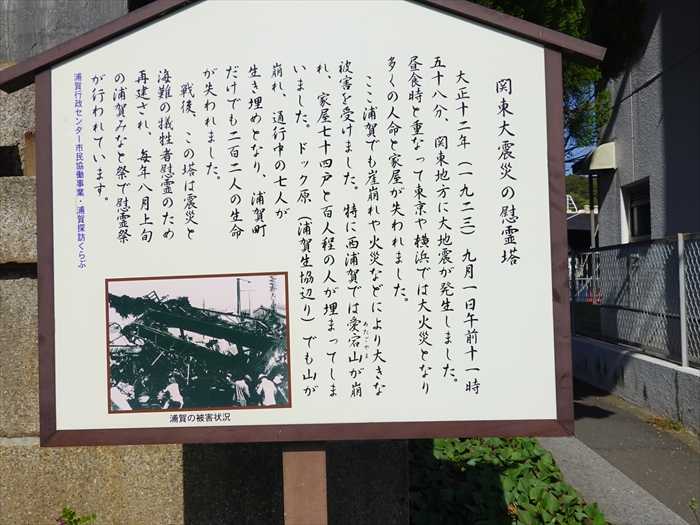

「 大正十二年九月一日 関東大震災慰霊塔 」。

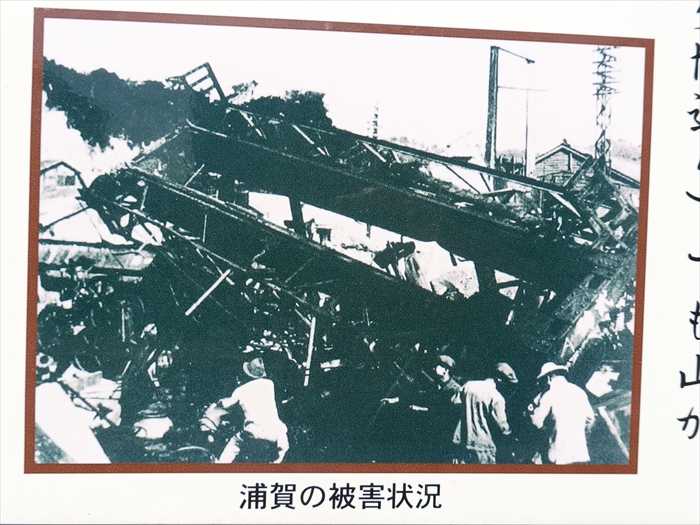

「関東大震災の慰霊塔

大正十二年(一九二三)九月一日十一時五十八分、関東地方に大地震が発生しました。

昼食時と重なって東京や横浜では大火災となり多くの人命と家屋が失われました。

ここ浦賀でも崖崩れや火災などにより大きな被害を受けました。特に西浦賀では、愛宕山が

崩れ、通行中の七人が生き埋めとなり、浦賀町だけでも二百二人の生命が失われました。

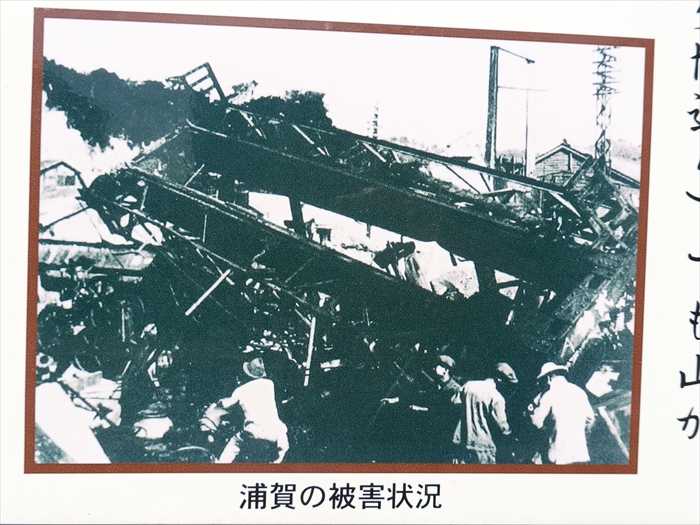

「浦賀の被害状況」。

・・・もどる・・・

・・・ つづく ・・・

左に曲がると、先ほど通った「長瀬隧道」への道であるがここを直進。

「 浦賀野比線 」との交差点まで戻ると、正面の擁壁には様々な壁画が描かれていた。

セーリングヨットの陰刻絵画。

先ほど訪ねた「ペリー公園」、「燈明堂」案内表示。

再び「旧川間ドック」を眼下に見る。

全長136.7m、幅16.4m、深さ9.7m。

ゲートが取り外されているので海水が入って、プレジャーボートが係留されていた。

この「 川間ドック 」👈️リンクは明治31年に日本で初めてつくられたレンガドックだが、

設計・築造したのは、横須賀製鉄所で学んだ恒川柳作や大倉粂馬、山崎鉉次郎ら。

日本人による初のレンガドックである。

「川間ドック」の写真をネットから。

ドックの形は、先頭部分が丸くなっていて浦賀ドックとほぼ同じだが、煉瓦の積み方が少し

異なる。こちらはイギリス積みによく似た オランダ積み である。 長手だけの段と小口だけの段を

交互に 積むのはイギリス積み と同じだが、長手段の端で七五(レンガの長手方向の長さを3/4に

したもの)を用るのがオランダ流である。

そして道路は浦賀湾の海岸に出る。対岸が東浦賀地区。

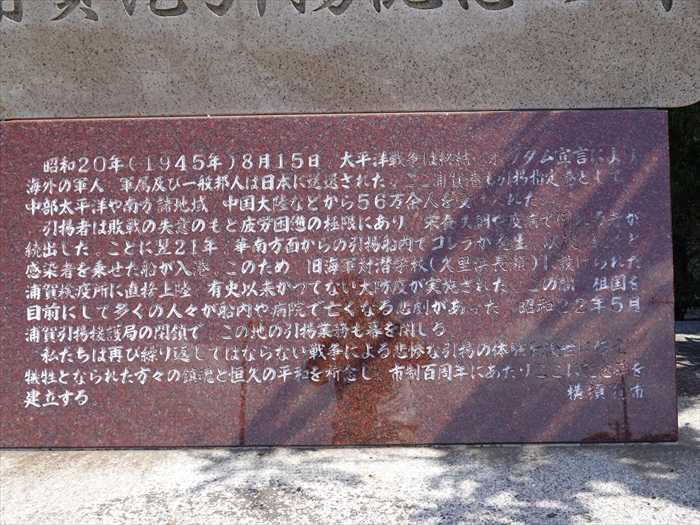

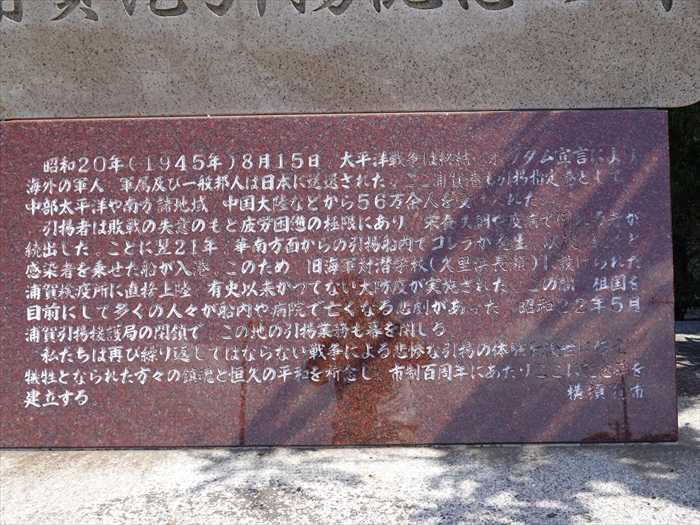

右手にあったのが「 浦賀港引揚記念の碑 」。

横須賀市西浦賀1丁目11−2。

「 浦賀港引揚記念の碑

昭和20年(1945年)8月15日、太平洋戦争は終結。ポツダム宣言により海外の軍人、軍属及び

一般邦人は日本に返還された。ここ 浦賀港も引揚指定港 として、 中部太平洋や南方諸地域、

中国大陸などから56万余人を受け入れた 。

一般邦人は日本に返還された。ここ 浦賀港も引揚指定港 として、 中部太平洋や南方諸地域、

中国大陸などから56万余人を受け入れた 。

引揚者は敗戦の失意のもと疲労困憊の極限にあり、栄養失調や疫病で倒れる者が続出した。

ことに翌21年、華南方面からの引揚船内でコレラが発生。以後、続々と感染者を乗せた船が入港。

このため、旧海軍対潜学校(久里浜長瀬)に設けられた浦賀検疫所に直接上陸、有史以来かって

ない大防疫が実施された。この間、祖国を目前にして多くの人々が船内や病院で亡くなる

悲劇があった。 昭和22年5月浦賀引揚援護局の閉鎖で、この地の引揚業務も幕を閉じる 。

ことに翌21年、華南方面からの引揚船内でコレラが発生。以後、続々と感染者を乗せた船が入港。

このため、旧海軍対潜学校(久里浜長瀬)に設けられた浦賀検疫所に直接上陸、有史以来かって

ない大防疫が実施された。この間、祖国を目前にして多くの人々が船内や病院で亡くなる

悲劇があった。 昭和22年5月浦賀引揚援護局の閉鎖で、この地の引揚業務も幕を閉じる 。

私たちは再び繰り返してはならない戦争により悲惨な引揚の体験を後世に伝え、犠牲となられた

方々の鎮魂と恒久の平和を祈念し、市制百周年にあたりここに記念碑を建立する。

方々の鎮魂と恒久の平和を祈念し、市制百周年にあたりここに記念碑を建立する。

横須賀市」

前方に「 陸軍桟橋 」。

対岸に見えたのが「 叶神社 (東叶神社) 」。

四阿 で一時休憩。

左手の道路沿いにあったのが「 よこすか浦賀病院 」 。旧住友重機械健康保険組合 浦賀病院 。

1897年(明治30年)に設立された「浦賀船渠」の浦賀工場診療所として大正元年8月1日開設 。

昭和19年6月1日 浦賀造船所病院と改称、昭和30年4月4日 浦賀船渠(うらがせんきょ)病院

として開設。

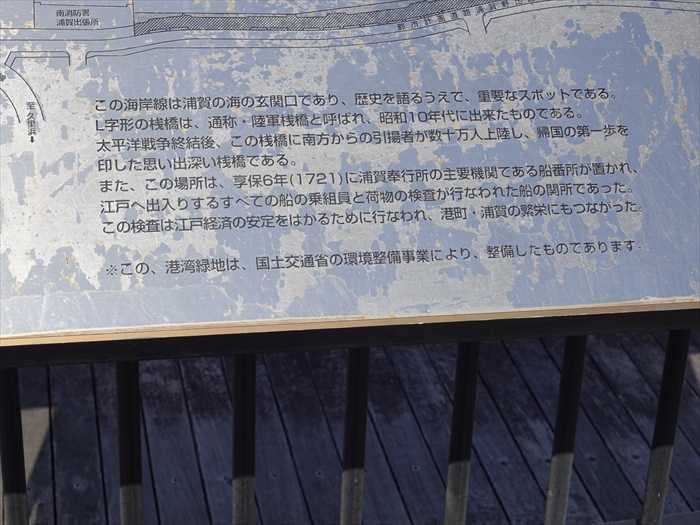

「 陸軍桟橋 」案内図。

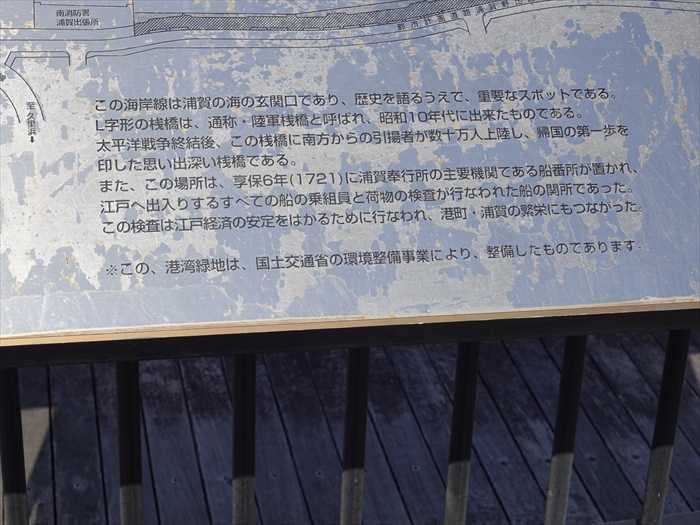

この海岸線は浦賀の海の玄関口であり、歴史を語るうえで、重要なスポットである。

L字形の桟橋は、通称・陸軍桟橋

と呼ばれ、 昭和10年代に出来た

ものてある。

太平洋戦争終結後、この桟橋に 南方からの引揚者が数十万人上陸し、帰国の第一歩を

印した思い出深い桟橋

てある。

また、この場所は、 享保6年( 1721 )に浦賀奉行所の主要機関である船番所が置かれ

、

江戸へ出入りするすべての船の乗組員と荷物の検査か行なわれた船の関所

であった。

この検査は江戸経済の安定をはかるために行なわれ、港町・涌賀の繁栄にもつながった。

※この、港湾緑地は、国土交通省の環境整備事業により、整備したものであります。

L字形 の桟橋。

案内図に近づいて L字の「陸軍桟橋」 を。

停泊中の 砂、砂利運搬船 の姿も。

「 第三十一勝丸 」と。

L字柄の桟橋の曲がり角から四阿、ウッドデッキを振り返る。

再び、 対岸・東浦賀の街並み を。

左に振って。

「 船番所跡 」案内板。

18世紀に入るころから国内では生活物資の生産が拡大し、それまでの関西方面からでなく、

東北や南関東からも江戸へ、大量の物資が入ってくるようになりました。

この流通の変化は幕府に経済政策の見直しを迫るものでした。

幕府の対応の一つが、享保5年(1720年)12月、それまで伊豆下田にあった奉行所を浦賀に

移転させ、江戸に出入りする船の積荷を厳しく管理し、江戸の物価の安定をはかることでした。

ここは船の関所ですから、積荷の他に「入り鉄砲に出女」の検査もし、乗組員もチェック

されました。

積荷の中でも生活必需品の、米、塩、味噌、から木綿や薪までの11品目について3ヶ月ごとに

集計したものを、幕府の勘定奉行に提出していました。

1日に50隻にも及ぶ船が出入りしていましたので、「船改め」の業務は、奉行所の役人だけでは

人手が足りず、この検査は廻船問屋と呼ぶ人たちに委託されました。廻船問屋は、下田時代から

やっていて、奉行所の移転に伴い、浦賀に来た通称下田問屋が63軒、西浦賀に22軒、東浦賀に

20軒の合計105軒で行っており、この業務に就いた時だけは、奉行所の足軽役になったので、

苗字を名乗ることが許されました。この頃になると、外国船が日本近海に出現するようになり、

1837年浦賀沖にも現れました。

そうした外国船への対応も、しなければならなくなりました。この「船改め」は、慶応4年

(1868年)閏4月奉行所がなくなっても継続され、業務が終了したのは明治5年

(1872年)3月のことでした。

その船番所があったのがこの場所です。

浦賀観光協会」

「異国船を取り巻く船番所の警備船」。

ネットから。

「 船番所跡

浦賀奉行所の出先機関で、享保六年から明治5年(1872)まで、江戸へ出入りするすべての船の

乗組員と積荷の検査をする「船改め」を行い、江戸の経済を動かすほどと言われた。

与力、同心の監督のもと「三方(さんぽう)問屋」と呼ばれる下田と東西浦賀の廻船問屋百軒余が

昼夜を通して実務を担当しました。

昼夜を通して実務を担当しました。

「入り鉄砲出女」を取り締まる海の関所としても重要なものでした。

浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」

浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」

「 船番所の模型(浦賀郷土資料館) 」。

「三十一勝丸 上天草」を再び。

手前はタグボート、その横の オレンジ色の船は「東京湾スイムピクニック(船をチャーターして

クルージング形式)」のチャーター船 とのこと。

ここ浦賀港から船で出航し、対岸の千葉県へ渡り、館山〜富浦〜岩井の沖合をクルージング

しながら絶好のポイントでオーシャンスイム、オーシャンスイムを楽しんだらまた船に乗り

次のポイントへ、だ〜れもいないポイントでたっぷりとオーシャンスイムを堪能できるのだと

ネットから。

「砂・砂利運搬船」の「 第十八住吉丸 壱岐 」。

こちらも「砂・砂利運搬船」の「 第十五大福丸 徳島県徳島市 」。

カナメモチの生垣とツツジに囲まれた遊歩道を歩く。

「 現在位置 」はここ。

横須賀市西浦賀1丁目15。

「 横須賀市南消防署浦賀出張所 」の先にあった 石碑 。

「 大正十二年九月一日 関東大震災慰霊塔 」。

「関東大震災の慰霊塔

大正十二年(一九二三)九月一日十一時五十八分、関東地方に大地震が発生しました。

昼食時と重なって東京や横浜では大火災となり多くの人命と家屋が失われました。

ここ浦賀でも崖崩れや火災などにより大きな被害を受けました。特に西浦賀では、愛宕山が

崩れ、通行中の七人が生き埋めとなり、浦賀町だけでも二百二人の生命が失われました。

戦後、この塔は震災と海難の犠牲者慰霊のため再建され、毎年八月上旬の浦賀みなと祭りで

慰霊祭が行われています。

浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」慰霊祭が行われています。

「浦賀の被害状況」。

・・・もどる・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.02

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.01

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.05.31

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.