PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

写真追加しました

年明け第一弾は、昨年出かけていた平安の陰陽師(おんみょうじ)、阿倍晴明(あべのせいめい)を祀った「晴明神社」から ![]()

実はかなり昔に参拝していましたが、ずいぶんと変貌していました![]()

ブーム以前の神社は半分駐車場となり写真映えは最悪。

陰陽師ブームになる以前、「地元で、生まれてきた子供の命名をしてもらう神社」で有名だと当事のタクシー運転手に説明されました。

それはもしかしたら、晴明神社がかつては戸籍代わりの氏子登録(氏子調)をする神社としてあったのかもしれない。

実際、江戸時代には晴明九町組と言う氏子圏が組織されていたらしいから・・。

※ 神社改革のあった明治(1871年)には村の鎮守の社などが列格される「村社」にふりわけられ、現在は神社本庁に所属。

そんな晴明神社に活気がが戻ったのは、映画「陰陽師」のおかげ?

現在は「魔除け」「厄除け」の神社として人気急上昇のようだ。

来訪者はとてつもなく増えたのだろう。そう言う所が意識された?

インスタ用のオブジェもいろいろ設置され、かなり様代わり。驚きました。(広くなっている気も・・。)

陰陽師 安倍晴明と晴明神社(せいめいじんじゃ)

陰陽師(おんみょうじ)阿倍晴明(あべのせいめい)

占いがメインであった陰陽寮

晴明神社(せいめいじんじゃ)

陰陽師(おんみょうじ)

陰陽師 安倍晴明(あべのせいめい)のブームは、夢枕獏(ゆめまくらばく) 氏の人気小説シリーズ「陰陽師」(1986年)と、それを原作に漫画化した漫画家 岡野玲子(おかのれいこ)氏の「陰陽師」シリーズ

に始まります。

スコラでの漫画、一巻の初刊は平成6年(1994年)。マニア人気が少しずつ増えたのは、岡野玲子 氏の漫画に寄るところが大きい。

その後、 狂言師(きょうげんし) 野村萬斎(のむらまんさい)氏の主演で2001年、映画「陰陽師」が公開されると一気に安倍晴明の知名度は全国レベルに発展

。

※ 現在の清明神社境内にあるお土産屋(桔梗庵)の内容も映画関連が多いように思う。

映画はあくまで夢枕獏 氏の小説が原作となっていますが、登場人物のキャラクター等は岡野玲子 氏の描いた漫画「陰陽師」の世界感そのもの。

漫画ファンの私は、映画以前に、岡野玲子 氏の描く「陰陽師」シリーズに影響された一人です。

清明神社 拝殿前 左

陰陽師(おんみょうじ)阿倍晴明(あべのせいめい)

安倍晴明(あべのせいめい)(921

年~1005年)

平安時代に活躍した陰陽師(おんみょうじ)。

師 は陰陽師(おんみょうじ)で天文博士である賀茂

忠行(かもただゆき)(

生没年不詳~960年)。

陰陽寮に所属するのは40歳頃、天文博士となるのは50歳頃と遅い。それは兄弟子 賀茂保憲が上にいたからなのだろうか?

晴明の名が史書に登場するのは961年、天文博士 賀茂保憲(かものやすのり)(917年~977年)の補佐として護身剣、破敵剣の鋳造の時。

※ 賀茂保憲は晴明の師匠 賀茂忠行の息子。

※ 安倍晴明が仕えた歴代の天皇は62代 村上天皇、63代 冷泉天皇、64代 円融天皇、65代 花山天皇、66代 一条天皇

安倍晴明が天文博士となるのは972年。

賀茂保憲の後を継承した晴明が表で活躍するのは64代 円融天皇(在位969年~984年)以降、65代 花山天皇、66代 一条天皇までとなる。

※ 天文博士になるのは遅いが、彼の能力故、陰陽家としてすでに貴族の信頼があったようだ。

霊感は幼少の頃よりあったようで、 今昔物語には百鬼夜行を師の賀茂忠行に知らせて難を逃れたと言う逸話が残っている。

物の怪の解除や祓い、病気の回復祈願、泰山府君祭りなど、晴明の得意分野であったようだ

。

※ 生死を司る泰山府君(たいざんふくん)の祭りとは、呪術により身代わりを立てて命の差し替えを行うと言うもの。今昔物語には晴明が泰山府君を祭る人物として登場。晴明の呪術の見事さが記されているらしい。

それ故、陰陽師イコール呪術師のようなイメージがあるのは、安倍晴明の活躍に寄るところが大きいのだろう。

995年には「蔵人所陰陽師」となり出仕はしていなかったが朝廷の諸々の諸事(先例、典故、吉凶、日時)を調べて上申する 日時勧申(にちじかんじん)を80歳過ぎても行っていたと言

う。

亡くなる前年の雨乞いの「五龍祭」では大雨が降る快挙。褒美までもらったらしく、最後まで人気が衰えなかった事が解る。

位階の最終は「従四位下」。 晴明を祀るよう言明したのは一条天皇とされる

のも納得だ。

因みに、安倍家は晴明以後も代々公家として朝廷に仕えたが、室町時代中期以後、「土御門(つちみかど)」を名乗ったとされる。

岡野玲子(おかのれいこ)氏の安倍晴明 スコラ 「陰陽師5(青龍)」より表紙

漫画と言っても、筋だけ追うならともかく占術や呪(しゅ)についてなど、内容は後半に行くほど難解です![]()

占いがメインであった陰陽寮

陰陽寮(おんみょうりょう)を造り、律令下に陰陽道を組み込んだ張本人は天武天皇

(生年不明~686年)(在位:673年~686年)だそうです。

基本、陰陽道は天文、暦、陰陽の3部門の専門集団からなっていたようですが、当初、天武天皇が求めたものは占い。

天文や占星術を使用した占いで都を造る時の土地の善し悪しや方位を決めたり、天候不順など、通常で無い事(天変や怪異)がおきた時の瑞兆(ずいちょう)の判断など

、諸々の天皇の政の中で重用された部署だったようです。

つまり「 陰陽寮」は官職であり、そこで働く技術集団は国家公務員

なのであった。

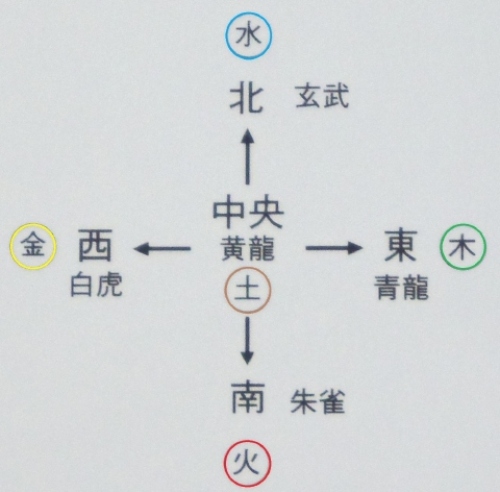

その占いのベースとなったのが、陰陽と五行思想

。

陰陽(いんよう)思想とは

夜と昼の二元論。そしてそれは一年を通してみれば春夏秋冬。

森羅万象あらゆる事が陰陽(いんよう)の局に分けられると言う考え。

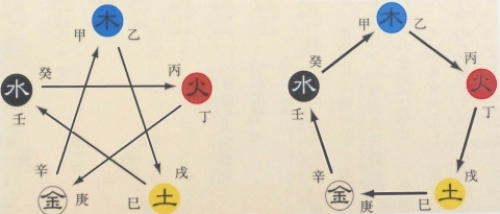

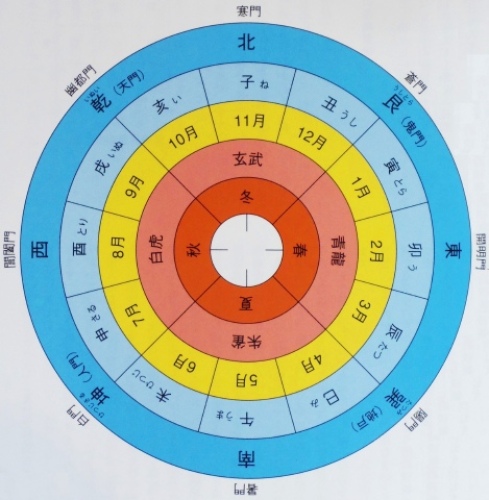

五行思想とは

、宇宙は5つの要素(木・火・土・金・水)からなり、それらには「相生」と「相剋」と言う二種の循環によってなると言う考え。 方位の五行

方位の五行![]() この 陰陽思想と五行思想が組合わさってできたのが陰陽五行思想

である。

この 陰陽思想と五行思想が組合わさってできたのが陰陽五行思想

である。

そしてそこから四神相応(しじんそうおう)の考えや、八卦(はっけ)、風水など、方位からあらゆる占いが考案されている。

左 五行相克 右 五行相生

※ 五行相克(ごぎょうそうこく)の星形である五芒星(ごぼうせい)はあらゆる魔除けの呪符として用いられた。

安倍晴明がこれを紋に用いた事から晴明桔梗(せいめいききょう)印とも「セーマン」とも呼ばれる。

陰陽道の方位と十二支

晴明神社(せいめいじんじゃ)

堀川通り 越しの「清明神社」

右手が北、すぐ今出川通りにぶつかる場所。

市バス「一条戻橋、晴明神社前」下車

晴明神社は清明亡き後、安倍晴明を祭神として、1007年(寛弘4年)晴明の屋敷跡に祀られた

らしい。

一の鳥居には晴明桔梗紋が。

晴明神社見取り図

一の鳥居と二の鳥居の間に 一條戻り橋のオブジェと式神のオブジェ

がある。(SNSスポット)

晴明の屋敷に近い一條戻り橋には晴明が解き放っていた式神(しきがみ)がいたと言う。(源平盛衰記)

この戻り橋はオブジェであり、実際の場所ではないが、欄干親柱は大正11年~平成7年まで使用されていた本物らしい。

式神(しきがみ)

「式(しき)」は「使役(しえき)」に由来する言葉のようだ。文献によっては「式鬼(しき)」とも。

「宇治拾遺物語」は晴明が式神を使っていた話が出てくる。

実際の人ではなく、鬼に類する精霊のたぐいか?

今昔物語では神霊的なイメージ? 密教の童子のような眷属に描かれ、宇治拾遺物語では紙などが呪術であたかも生物に成り代わると言ういメージがついた?

日月柱

二の鳥居

右に「陰陽博士 安倍晴明 公 居館跡」と石柱があるが、 本当の清明の屋敷は現在の京都ブライトンホテルのあたりと言われている。

※ 内裏の位置も平安と現在では変わっているが、晴明の屋敷は、紫宸殿の裏鬼門に位置していたらしい。

陰陽師(おんみょうじ)

先に紹介したように陰陽道はそもそも学問としては天文学や地政学に近く、それらから計算された占いが主な仕事であったようだが占いで良くない物がでれば、同時に祓いも行う。

だんだんに怨霊や物の怪の「祓い」や「祭り」も行われるようになったようだ。

平安時代、暗闇には魔物が潜んでいると皆が信じていた時代である。

ちょとした天変地異(雷などの自然現象)でさえ怨霊の祟りと考えられた。

その怪異の原因を占い、穢れ(けが)を祓い(はらい)、病気平癒(びょうきへいゆ)や、雨乞いまでしてしまうスーパー祓い屋、「陰陽師(おんみょうじ)」が定着したのは平安中期頃

だそうだ。

当然、安倍晴明らの活躍があったからだが、初期の「陰陽寮」では、占いはしても結果を天皇に奏上できたのは陰陽頭のみ。職務の分担があったらしい。

二の鳥居をくぐると右手に手水舎があり、その横に晴明井がある。

古より湧き出ていたと言う晴明井は洛中の名水として知られ、病気平癒のご利益もあるとされる

。

晴明五芒星、桔梗紋を配し、流水口はその年の恵方に向けられているそうだ。

井戸の前には北辰北斗信仰の象徴の北斗七星が。

陰陽道はもともと道教の北辰北斗信仰がベースにあるのだ。

実はこの 晴明井の水は千利休も茶の湯に利用していた水

だ。

なぜなら、 現在の晴明神社の場所は、豊臣秀吉の屋敷、聚楽第(じゅらくだい)があった場所にひっかかっている ようなのだ

。

二の鳥居左脇には聚楽第内に屋敷を構えていた千利休が茶事で利用した井戸がある旧跡と書かれている。

そして聚楽第で秀吉により切腹を申し渡された千利休は聚楽第内で果てる事になる。

※ 聚楽第と千利休については、2015年6 月「大徳寺と茶人」で書いていますから良かったら見てね。

リンク

大徳寺と茶人千利休と戦国大名 (茶道の完成)

正面に拝殿 左に晴明像、右に厄除け桃、

そのまた右の大木がご神木である樹齢300年と言われる楠(くすのき)

現在の本殿は明治38年にたてられたもの。

厄除け桃

原産地は黄河上流の高山地帯。

古来、桃は魔除厄除の果物。食用のほか祭祀用途にも用いられ。平安時代には特に珍重。

当時の桃はそれほど甘くなく主に薬用や観賞用とされた? 桃園を持つのは貴族でもステータスであった。

楠の後ろ、本殿北側にお稲荷さまと2柱の神様が祀られるお社がある。

天満社、齋稲荷社、地主社

このお稲荷さまが、齋院(さいいん)鴨神社に仕える齋王がおこもりする場所にあったことに由来するらしい。

晴明の母、葛葉(くずは)は狐であったと言う風説から、晴明がお稲荷さまの生まれ変わりと解釈された説がある。

久しぶりに行った晴明神社は、こじんまりした中にも、写真スポットは満載されている。

近年のSNSブームを意識しての事なのだろう。参拝する方の立場で見ると、オブジェは少し軽い。式神なども可愛良すぎ。もう少しリアル感がほしいかも・・。

売店の御札 一部

さすが「厄除け」、「方除」、「火除け」、厄年用の「厄除」など災厄に関する札が並ぶ。

学業守りとせず「、「向上守」としている所も良い。

星形の魔除けステッカー、もう少し重厚なありがたみが欲しいかも・・。

ところで、気になった事がある。

神様でなく、人(人間)を祀る時の規定と言うものがある。

本来人は祀られるべき対象ではないが、特例があるのだ。

その明治の「人」を祀った神社の中に「 清明神社」が

無いので改めて、どこに分類されるのか不思議に思った。

そもそも晴明神社は本当に昔から存在していたのか?

1007年(寛弘4年)に晴明は祀られたとされるが、当初は祠(ほこら)だけで神社までは無かったのではないか? などと思ったのだ![]()

※ 2017年9月「八坂庚申堂 (明治政府に排斥された庚申信仰)」の中、「維新政府の宗教改革(振り回された神社)」にて明治政府の宗教改革について書いています。

リンク 八坂庚申堂 (明治政府に排斥された庚申信仰)

※ 御霊信仰については、2015年2月「北野天満宮 梅花祭り」「北野天満宮と御霊信仰」の中で簡単に紹介しています。

リンク 北野天満宮 梅花祭り

-

京都五山禅寺 2 遣唐使から日宋貿易 & … 2021年12月11日

-

京都五山禅寺 1 大乗仏教の一派 禅宗と… 2021年11月16日

-

西国の寺社(Back number) 2021年11月02日