PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

コメント新着

キーワードサーチ

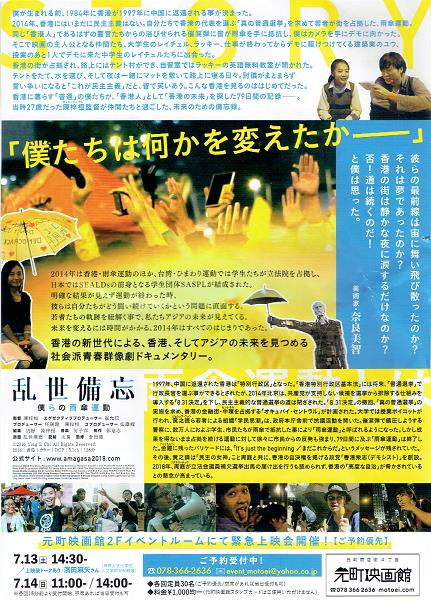

2014年 に香港で起こった 「雨傘運動」ってご存知でしょうか 。

「真の普通選挙」 を求める若者たちが街を占拠した 民主化運動 です。警官隊から浴びせられる催涙弾に対して雨傘で身を守ったことから 「雨傘運動」 と呼ばれたそうです 。 チャン・ジーウン監督 が デモの最前線でカメラを回し、その中で出会った学生らに焦点を当て、ごく普通の若者たちが 「香港の未来」 を探し求めた 79日間の姿 を記録した映画でした。

何の脚色もありません。カメラと一緒に転んでしまうリアルなハプニング。出てくる若者たちの嘘のない会話。繰り返しアップで映る警官の顔。そこに 「真実」 が輝いていました。

やがて敗北に終わる記録は、人によっては退屈な映像かもしれません。でも、見ていてよくわかるのです。繰り返しの毎日のようで、映像の印象が少しづつ変化します。そこでは、20代の若者たちが、生きている 「世界」 の変化の可能性に、自らの未来をかけていました。言葉でいうのは簡単ですが、命がけですよ。

遠くで動きがあることが伝わってきます。よどんだ空気が流れています。再び激しい動きがあります。胡椒スプレーがまかれ、催涙ガスが充満しています。走って逃げています。警官に拘束されています。少女が涙を流しています。一人、一人、写真を撮られています。しかし、写真を撮っている警官をカメラはずっと撮り続けているのです。このカメラの映像が表現するど根性の中に、カメラマン自身も「未来」を希求していることが伝わってきます。

若者たちは、冗談を言い、議論し、地面で寝ています。彼らは、自分が生きていく社会を、体を張って、でも、力むことなく、悲壮にならず、自分で作ろうとしているようです。

長い物には巻かれろとでも言っているかのような、たとえば、大学教授である 「大人」

映画のあと 濱田麻矢さん

(神戸大学・中国現代文学)

のレクチャーがありました。何も知らなかった香港と中国の関係や、 2014年

に敗北しながら、今、再び起こっている自治と民主化を求める運動の解説を聞きました。この香港の人々の運動を理解し支持することが、 「民主主義」

を失いつつある、この国に生きているぼくにとって、とても大切なことだと思いました。ついでに、この国のメディアのダメさ加減を、またしても痛感したのでした。

映画のあと 濱田麻矢さん

(神戸大学・中国現代文学)

のレクチャーがありました。何も知らなかった香港と中国の関係や、 2014年

に敗北しながら、今、再び起こっている自治と民主化を求める運動の解説を聞きました。この香港の人々の運動を理解し支持することが、 「民主主義」

を失いつつある、この国に生きているぼくにとって、とても大切なことだと思いました。ついでに、この国のメディアのダメさ加減を、またしても痛感したのでした。

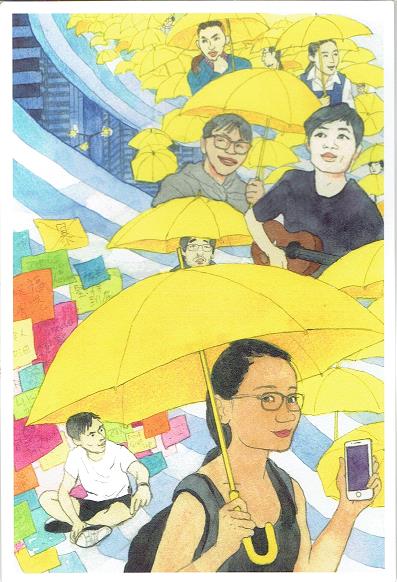

映画館でこんな絵葉書をもらいました。

雨傘は、この運動では催涙弾の直撃を避ける闘いの道具なのですが、カラフルな雨傘が歩いている風景は、どこか、ファンタジックで夢があるところが印象に残りました。

雨傘は、この運動では催涙弾の直撃を避ける闘いの道具なのですが、カラフルな雨傘が歩いている風景は、どこか、ファンタジックで夢があるところが印象に残りました。

監督 陳梓桓(チャン・ジーウン)原題「乱世備忘 Yellowing

」

2016

年 香港 128

分 2019・07・13・元町映画館no10

追記2019・12.31

2019年

に見た印象深いドキュメンタリーの一つがこれです。 2016年の作品

ですが、2019年の香港、あるいは中国は、予断を許さない事態に突入したまま年を越しつつありますね。香港で、巨大な国家権力が何をしているのか、目が離せない新しい年が始まります。

追記2020・07・03

「雨傘運動」

に始まった、 民主化運動

を担った活動家たちが、香港を離れたというニュースが流れてきました。世界は 「国家」

が牙をむき出しにし始めています。ただの徘徊オジさんにはなすすべがありません。

目の前のチンケな政治家たちも 「国家」

をまとっていれば大丈夫とたかをくくっているようです。

まさか、こんな時代がきて、それを目の当たりにするとは、正直、想像していませんでした。まじ、どうしよう、というのが実感です。

追記2023・01・23

「雨傘運動」

は、いつからか 「時代革命」

という呼び名に変わりました。開き直ったかに見える、圧倒的な強権発動で、民主化運動を鎮静化、あるいは弾圧した中央政府は、 コロナ

をめぐっては、本土でも、言論統制、弾圧を日常化させた全体主義国家への道を邁進しているようです。

こうした状況に対して、中国ヘイトの格好のネタとして取り扱う傾向がありますが、たとえばNHKの報道内容に嘴を突っ込むような手法で言論コントロールをやっているらしい、われわれの国の現状は、いってしまえば似たり寄ったりなのではないかということを忘れてヘイトを垂れ流すのはいかがなものでしょうね。

弾圧下の香港で、表現の自由の希求から生まれた、香港映画の一つ 「少年たちの時代革命」

を観ましたが、 「連帯」

への直線的な若者たちの行動に胸を打たれました。

ボタン押してね!

-

チャン・リュル「群山」元町映画館no194 2024.04.30

-

チャン・リュル「柳川」元町映画館no191 2024.01.08

-

チウ・ション「郊外の鳥たち」シネ・リー… 2023.05.20