PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

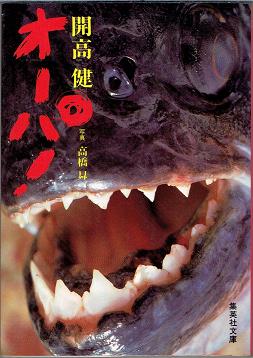

開高健「オーパ!」(集英社文庫)

「百年の短編小説を読む」(

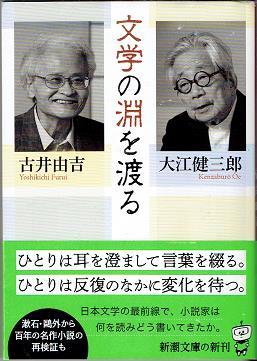

「文学の淵を渡る」新潮文庫)

という 大江健三郎

と 古井由吉

の対談があります。

その中に 「一日」

という短編をめぐって、今は、もう、亡くなった作家 開高健

を話題にしているところがあります。

その中に 「一日」

という短編をめぐって、今は、もう、亡くなった作家 開高健

を話題にしているところがあります。

「輝ける闇」 (新潮文庫) ・ 「夏の闇」(新潮文庫) と ベトナム三部作 「花終わる闇」 は 「書く」ことの苦渋 を読者に刻印し、未完に終わりました。

その中に 「一日」

という短編をめぐって、今は、もう、亡くなった作家 開高健

を話題にしているところがあります。

その中に 「一日」

という短編をめぐって、今は、もう、亡くなった作家 開高健

を話題にしているところがあります。

大江 このくだりを読んでて、思わず膝を叩きました。 オーパ! そうだ 「オーパ!」 の、あの文体なのです。

ヨーロッパの詩の歴史を見ていると、 マラルメ にしても ヴァレリー にしても、観察と分析の合体というように思います。

開高さん は例えば湯麺はおいしくて、炒麺はダメだという。「これが何故なのか、これから日をかけて観察と分析にふけりたいと思っている。」

開高さん は観察と分析ということをしようとしていた。今どきの人には少ないですよ。それがプラスの面。

それから、反対意見もあるでしょうけど、 開高さん は、小説の物語を作る才能がなかった人じゃないかと思う。

古井

際立ってあった人とは思えません。

大江

全然ないとはもちろん言いませんが、 観察の力、分析の力、文章をカラフルに書く力に比べると、嘘の物語をつくる能力において優れているとは言えなかった 。

それが、彼が一生、小説が書けない書けないと言っていた唯一の理由なんです。ぼくは、それが不思議。話してみると、いつも面白い話をどんどんする人なのに。

古井

気前よく出していくところが、結局、物語をつくるのを妨げたんじゃないかしら。

抑えながら抑えながら運んでいくということはなさらなかった人で、気性的にそれを潔しと思われなかったのでしょう。

甘い海。迷える海。大陸の地中海。漂い歩く沼。原住民や探検家や科学者たちはそれぞれの眼からさまざまな定義と名を与え、日本人移民はただひとこと「大江(たいこう)」と呼び習わした。 1989年 、思えば早すぎる生涯を閉じた 開高健 。 58歳 でしたた。今の学生さんたちは、この作家について、名前すら知らないかもしれません。

どの命名もこの河の性格の一片を正確無比にとらえて必要条件をみたしはしたけれど完全というには遠かった。おそらく今後も―いつまでかはわからないが―この河はダムや橋を拒んだように言葉を拒みつづけることだろうと思う。

ライオンという言葉ができるまでは、それは、爪と牙を持った、素早い、不安な悪霊であったが、いつからともなく、ライオンと命名されてからは、それはやっぱり爪と牙を 持った 、素早くて、おそろしい、しかし、ただの四足獣となってしまったのである。

必要にして完全な条件を満たした定義がアマゾンに与えられて不安が人間から消え、ただの大きな河となってしまうのはいつのことだろうか。

その条件はダム、橋、堤防、土手などのうちの、何だろうか。私にはわからない。しかし、いま、この無窮の展開からうける不安には歓びがひそんでいる。完璧におしひしがれて無化されたのに私は愉しい。

ナーダにしてトーダ。何もなくてすべてがあると歌うあの二つ恋歌はこの河の上でこそふさわしい のかも知れない。絶妙の暗合に感じさせられる。 (開高健「オーパ!」集英社文庫)

「輝ける闇」 (新潮文庫) ・ 「夏の闇」(新潮文庫) と ベトナム三部作 「花終わる闇」 は 「書く」ことの苦渋 を読者に刻印し、未完に終わりました。

小説に苦しんだ最後の10年、 開高

は釣竿を片手にあらゆる世界の果てをめぐり、エッセイ 「オーパ!」

を 月刊「PLAY BOY」(日本版・集英社)

に連載し、夢のかなわない書斎の釣り師たちを喜ばせました。ぼくは作家の余技だと思っていましたが、今になって考えてみれば本業だったのです。

あの文章にこそ 「観察と分析」 が果てることのない饒舌と深い含蓄となってほとばしっていたことに、迂闊な読者たちの一人だったぼくは、この年になってようやく気付くのでした。作家が世を去って 30年 。今、読み直しても全く古びていない文章と、その文書によって描かれた永遠の時間がそこにあります。これは、忘れてしまうわけにはいかない傑作じゃないでしょうか。

若い人たちの中に、この面白さに気付く人がいたら、本当にうれしいですね。(S)

2018/06/23 (投稿中の二つの画像は蔵書の表紙写真です。)

追記2023・03・15

大江健三郎 の死を知って、大江の5歳年長の作家、開高健のことを思い出しました。彼は1989年、58歳という若さで世を去ったのですが、まさしく、 大江 と同時代の作家だったと、ぼくは思っています。

あの文章にこそ 「観察と分析」 が果てることのない饒舌と深い含蓄となってほとばしっていたことに、迂闊な読者たちの一人だったぼくは、この年になってようやく気付くのでした。作家が世を去って 30年 。今、読み直しても全く古びていない文章と、その文書によって描かれた永遠の時間がそこにあります。これは、忘れてしまうわけにはいかない傑作じゃないでしょうか。

若い人たちの中に、この面白さに気付く人がいたら、本当にうれしいですね。(S)

2018/06/23 (投稿中の二つの画像は蔵書の表紙写真です。)

追記2023・03・15

大江健三郎 の死を知って、大江の5歳年長の作家、開高健のことを思い出しました。彼は1989年、58歳という若さで世を去ったのですが、まさしく、 大江 と同時代の作家だったと、ぼくは思っています。

上の記事の対談の相手だった 古井由吉

は、 大江

より二つ若い1937年生まれでしたが、 2020年

に世を去っています。そして、誰もいなくなったといういい方がありますが、作品は残されています。できれば、一作でも多くご案内して、それぞれの作家の面白さを伝えられればいいのですが、先は長そうです(笑)。

ボタン押してね!

にほんブログ村

ボタン押してね!

にほんブログ村

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 小澤征爾・大江健三郎「… 2024.02.17

-

週刊 読書案内 大江健三郎「読む行為」… 2024.02.10

-

週刊 読書案内 大江健三郎「芽むしり仔… 2023.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.