PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(25)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

コメント新着

キーワードサーチ

およそ 10

年前、ぼくは高校生に向かって、こんなふうに 「村上春樹」

を語っていました。今でも、同じように感じているところがほとんどだが、少し考えが広がったところもあります。それを語り始めると、少々手間がかかりそうです。とりあえず、ぼくの 2010

年の「ノルウェイの森」

をお読みいただければ嬉しいのですが。

およそ 10

年前、ぼくは高校生に向かって、こんなふうに 「村上春樹」

を語っていました。今でも、同じように感じているところがほとんどだが、少し考えが広がったところもあります。それを語り始めると、少々手間がかかりそうです。とりあえず、ぼくの 2010

年の「ノルウェイの森」

をお読みいただければ嬉しいのですが。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

中間テストに突入する。テスト初日の午後には保護者会がある。 「ああ、テストの問題は!?」「ああ、保護者の人に、何しゃべろ!?」

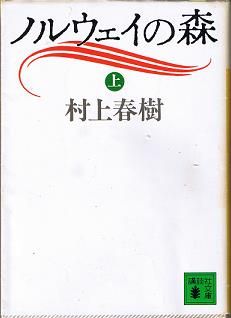

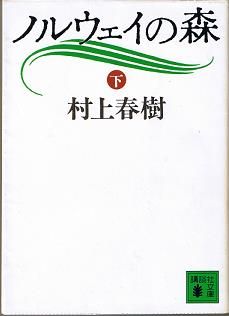

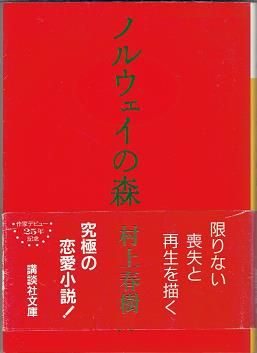

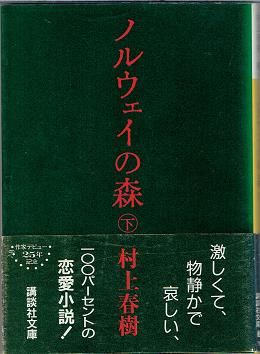

と行き詰って、ほとんど寝ないまま、突入!ということになってしまったのだが、実はおバカな理由がある。 村上春樹「ノルウエイの森(上・下)」(講談社文庫)

にハマっていたのだ。

発端は、

「ノルウエイの森が映画になっとうで。」

と、我が家で話題になってしまったことにある。

「どんな話やのん。」

「いや、そんなこと。読む前に言うたら、おもろないやろ。エエーっト、 直子 いうねん。主人公の、彼女は。それで、主人公は ワタナベ君 。神戸の子やで、二人とも。」

「 菊地凛子 や、それが。主人公は 松山ケンイチ 。」

という訳で、あったはずの本を探し始めたのだがこれが見当たらない。とうとう、

「ブック・オフで探してきてよ。」

と、主客転倒。

「あったよ、合計 210 円。」

「はいはい。」

と、なぜか、買ってきたぼくが、先に読み始めて、ハマってしまったのだ。

村上春樹の小説

はもう馴染みだし、この小説だって 1980

年代の終わり

に大ブレイクした時に単行本で読んだ。今さらハマルとは思わなかった。

村上春樹の小説

はもう馴染みだし、この小説だって 1980

年代の終わり

に大ブレイクした時に単行本で読んだ。今さらハマルとは思わなかった。

もしも、高校生の皆さんの中に、彼のファンがいらっしゃれば、きっと同感されると思うけれど、彼の文体には、 不思議なドライヴ感

があることは確かで、読み始めると止められないところがある。しかし、なぜ、今、ハマってしまったのか。

大ブレイクした時に購入したのは、真っ赤な上巻と深い緑色の下巻のセットがおしゃれな本だった。本がおしゃれの小道具になる時代だった。最近、復刊されている文庫本はその装丁を復活して本屋さんに並んでいる。

もっとも、僕には、当時、その本を人前で開くのが恥ずかしかった記憶がある。

もっとも、僕には、当時、その本を人前で開くのが恥ずかしかった記憶がある。

「どうも、時代についていけてないな。」

僕はそんなふうに思った。だからだろうか、今回読み直しながら、この小説があの時、なぜ、あんなに評判になったのだろうと、とても気になった。

主人公の 「ワタナベくん」

は神戸から東京に出てきた大学生。 彼

の 高校時代の親友

の恋人だった 「直子」

がヒロイン。二人にとって、それぞれ 親友

であり、 恋人

だった 「キズキくん」

は二人を残して自殺しているという設定なのだが、東京で再会した二人は物語の必然のように恋に落ちる。しかし、この恋は成就しない。ストーリーとしてはそれだけの話。

ところで、恋が成就するとはどうなることをいうのだろう。ただ、おしゃべりしたり、手を握り合っているだけじゃなくて、セックスして、やがて、めでたく結婚して、子供が出来て・・・ということだろうか。互いに、肉体だけでなく心の全てをさらけ出して、求め合うことができる事を言うのだろうか。それならば、この二人はかなりな所までたどり着いているといえるのだが、 あと数センチ、いや数ミリかな、届かない所

で終わってしまう。

小説を読めば、このたとえが単純な比喩でないことはわかると思うのだが、ともかくも、これだけ深く愛し合いながら破綻せざるを得ないように描かれる二人の関係が、リアルであったことが大流行した理由であることは間違いないと思う。

しかし、こんな手の込んだわざとらしい設定をなぜ当時の人々はリアルと考えたのだろう。

大澤真幸

という社会学者が 「不可能性の時代」(岩波新書)

のなかで、恋愛に限らず、

《理想の不可能な時代》

として 1990

年代以降の社会

を論じている。この小説の中でも、セックスをはじめとする、人間関係の描写が実に技巧的、演技的に描かれながら、ついに 「愛」

に到達することができない。 「いたわり」とか「やさしさ」という言葉で表すことしか出来ない関係

を描いてしまっている。 大沢

の言う 「恋愛の不可能性」

を描いているといえると思うのだ。

この小説に熱中した 1980

年代の終わりころの人々

は、その不可能性を大衆的にリアルであると納得していたのではあるまいか。そう考えると、今度の映画が、いったい何を描いているのか、実に興味深くなってくるのだ。そして、高校生諸君はこの小説をどう読むのかもね。( S

)

2010/11/05

追記2019・10・05

ぼくはこの 「案内」

を書いた後、実はこの作品を二度以上読んでいますが、この作品について新たに考え込んでいることが二つあります。

一つ目

は 「蛍」

という短編として発表されていますが、この作品のなかでも、かなり印象的なシーンとしてある 「蛍の挿話」

がこの作品中に書かれている意味はなにかということですね。

二つ目

は、この小説は、 語り手

である、 37歳

の 「僕」

がハンブルグに着陸する寸前の飛行機の機内で 「めまい」

を感じるシーンから始まり、 「直子」

の死の後、 「レイコさんとの一夜」

があり、 「緑」

に電話するシーンで終るのですが、最初の眩暈をめぐる描写と、最後の描写の意味についてです。

僕は どこでもない場所 のまん中から緑を呼び続けていた。

これが、この長編の最後の一文なのですが、 「存在の場所」

の、この 喪失感

が、この物語を語っている 「僕」

の意識であるとしたら、物語に登場した数人の男女は、 「いったい何時、何処にいたのだろう」

、そういう疑問を感じます。

作家は、ここで、何を語ろうとしているのか、結構難しいと思いますが、それについてはまたいずれという感じですね。

追記2020・10・17

棚の整理をしていると、この本が 三種類

出て来ました。その上、文庫版は同じ装丁が重複しています。だから計4種類ですね。なんでこんなことが起こるのでしょうね。不思議ですね。

まあ、同居人 チッチキ夫人

の持ち物と、 シマクマ君

の持ち物が一つの棚で同居しているということがありますから、これもその例でしょうが、二人とも二度づつ買ったというのでしょうか。

この作家の場合、文庫版と単行本版の重複はよくありますが、おなじ文庫を、そんなにたくさん貯蔵してどうしようというのでしょうね。不思議です。

追記2023・05・20

村上春樹

が 「街とその不確かな壁」

という新しい作品を発表して、一応、話題になっています。 「 1

Q

84」

の時のような

大騒ぎになるのかと思っていましたが、さほどでもないことに、むしろ驚いています。 20代

の 女子大生

に時々会う機会がありますが、彼女たちが 村上春樹

を読んでいる気配は全くありません。大騒ぎから10年経って、旬を過ぎたということなのでしょうか。

映画館

にたむろしているのも、 村上春樹

で騒いでいるのも、 ジーさん、バーさん

ばかりということなのでしょうか。なにか、とてつもなく 貧しい時代

が始まっているようです。

まあ、 村上春樹

も、今や老作家なわけで、こんな時代に何を考えているのか、とりあえず、最後になるかもしれない新作を読んでみるしかなさそうです。読めれば、ボクの 村上体験

も、とりあえずのゴールです(笑)。

にほんブログ村

にほんブログ村

-

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻… 2024.05.25

-

週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻… 2024.05.21

-

週刊読書案内 村上春樹「騎士団長殺し」… 2024.05.20