PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(131)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「現代の作家」

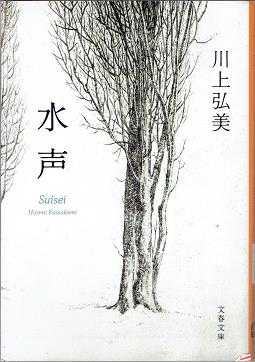

川上弘美「水声」(文春文庫)

久しぶりに 川上弘美 を読みました。 「水声」(文春文庫) です。 Suisei と表紙にルビがあります。 「すいせい」 と読めばいいようです。2015年の読売文学賞受賞作です。

ページを繰って最初に目に入るのは目次です。

書き出しはこんなふうです。

小説って、面白いですね。そういうこともできるわけです。

「都」 は1969年に11歳の少女だった女性で、2014年に存命ですから、この冒頭を書いたとき(語った時(?))には55歳か56歳です。

ちなみに 川上弘美 は 1958年生まれ ですから、 「都」 と同じ年、その事実が「作品」が描いていること、まあ、たとえば自伝小説であるというふうに関係があるかといえば、この作品では、それはありません。ただ、作家と同じ時代を生きてる登場人物という意味ではかなり大切な要素素だと、ぼくは思いました。

「その夏」 という謎でページを繰り始めると、すぐ次のページにこんな描写があります。

ついでですから、補足すれば、 「陵」 というのは 「都」 の弟です。この小説の登場人物は目次にある 「ねえや」、「ママ」、「パパ」、 ママの幼なじみの娘で二人にとっても幼なじみである 「奈穂子」 、と、この 「姉弟」 で、ほぼ、すべてです。

もう一つ、ついでですが、この引用部の 「匂いは記憶を呼びます。」 というような描写は、 「これが川上弘美です!」 とでもいうテイストですね。彼女の作品は、ストーリー云々にこだわるよりも、こういう 「感覚的」表現 を面白がる方がスリリングかもしれませんよ。

ともあれ、 「都」 が語り始めた 「その夏」 とはいつの夏のことで、 「その夏」 、語るべき、何があったのか、それがこの作品の 「愛と人生の謎(裏表紙の宣伝文句)」 というわけでした。

そのあたりは、まあ、ご自分で読んでいただくほかないわけですが、実はこの作品にはもう一つ 「謎」 があると、ぼくは思いました。

それは題名です。 「水声」 って何だ ということです。申し訳ありませんが、ここで禁じ手を使います。

むしろ、 「また夏が来る。」 という最後の一文が冒頭の 「夏の夜には鳥が鳴いた。」 という一文と呼応して、語りの一貫性を、同じ人物の同一の語りであること示していると考えられる結末です。

マア、そのあたりを理由にご容赦願いたいのですが、注目していただきたいのは、ここにきて、がぜん浮かび上がってきた 「水」 についてです。

「水」 と 「廃墟」 をめぐる 「都」 の身辺の出来事に、重ねられている奈穂子のことばが、この小説全体の読み直しを求めているように、ぼくには感じられたのです。

「時間」 の往還の中で浮かび上がる「昭和」から「平成」という時代の記憶。 「身体」 として感受する 「他者」と「孤独」。 「都」 と 「陵」 という姉弟の「出生と愛の秘密」。

読みどころは満載ですが、もう一つ、2011の震災の 「災後小説」 という視点から読み解くことを、物語の終わりに暗示しているのを見落とすわけにはいかないのではないでしょうか。

小説の底に流れている 「水」 の声に耳を澄ませることで浮かんでくる世界があるのではないか、そして、その世界が 川上弘美 という作家の 「現在」 を暗示するのではないか、そんなふうに思うのですが、なかなかピントがあいませんね。

どうですか、一度 「水の声」 に目を凝らしてみませんか?

久しぶりに 川上弘美 を読みました。 「水声」(文春文庫) です。 Suisei と表紙にルビがあります。 「すいせい」 と読めばいいようです。2015年の読売文学賞受賞作です。

ページを繰って最初に目に入るのは目次です。

1969年/1996年 こんな感じです。

ねえやたち

ママの死

パパとママ/奈穂子

家 ― 現在

夢

女たち

父たち

1986年前後

1986年

2013年/2014年

書き出しはこんなふうです。

夏の夜には鳥が鳴いた。短く、太く、鳴く鳥だった。 「その夏」 のことが語りだされているのですが、その夏とはいったい、いつの夏なのでしょう、という謎でこの小説は始まります。作中の語り手は 「都」 という女性で、語っているのは 2014年 、この作品が発表されたのは2013年から2014年の 「文学界」 という文芸雑誌ですから、 作家 が書き始めたのは2013年、ないしは2012年の暮れあたりかもしれませんが、作中人物でもある 「都」 が語るのは2014年でないと、結末との辻褄が合いません。

雨戸はたてず、網戸だけひいて横たわれば、そのうちに体は冷えてくるはずだったのに、 その夏 はいつまでも体が熱を持ったままだった。

小説って、面白いですね。そういうこともできるわけです。

「都」 は1969年に11歳の少女だった女性で、2014年に存命ですから、この冒頭を書いたとき(語った時(?))には55歳か56歳です。

ちなみに 川上弘美 は 1958年生まれ ですから、 「都」 と同じ年、その事実が「作品」が描いていること、まあ、たとえば自伝小説であるというふうに関係があるかといえば、この作品では、それはありません。ただ、作家と同じ時代を生きてる登場人物という意味ではかなり大切な要素素だと、ぼくは思いました。

「その夏」 という謎でページを繰り始めると、すぐ次のページにこんな描写があります。

匂いは記憶を呼びます。 この引用部に出てくる 「あの夏」 と冒頭の 「その夏」 は違うようです。小説が、いや、55歳だかの作中人物 「都」 が、今、語っているのは 「その夏」 であって 「あの夏」 ではないからです。

アスファルトを平らにならす熱いにおいをかぐといつも、セブンアップをやたらに飲んだ1969年の夏を思い出す。

あの夏 私は十一歳で、陵は十歳だった。

ついでですから、補足すれば、 「陵」 というのは 「都」 の弟です。この小説の登場人物は目次にある 「ねえや」、「ママ」、「パパ」、 ママの幼なじみの娘で二人にとっても幼なじみである 「奈穂子」 、と、この 「姉弟」 で、ほぼ、すべてです。

もう一つ、ついでですが、この引用部の 「匂いは記憶を呼びます。」 というような描写は、 「これが川上弘美です!」 とでもいうテイストですね。彼女の作品は、ストーリー云々にこだわるよりも、こういう 「感覚的」表現 を面白がる方がスリリングかもしれませんよ。

ともあれ、 「都」 が語り始めた 「その夏」 とはいつの夏のことで、 「その夏」 、語るべき、何があったのか、それがこの作品の 「愛と人生の謎(裏表紙の宣伝文句)」 というわけでした。

そのあたりは、まあ、ご自分で読んでいただくほかないわけですが、実はこの作品にはもう一つ 「謎」 があると、ぼくは思いました。

それは題名です。 「水声」 って何だ ということです。申し訳ありませんが、ここで禁じ手を使います。

ふいに、水の音が聞こえた。遠い世界の涯(はて)にある、こころもとなくて、ささやかな流れの。 ご自分でお読みくださいなどと言いながら、小説の結末を引用するとは何事だというわけで、ちょっと反則なのは承知です。しかし、この最後の描写は小説の謎を、相変わらず暗示はしていますが、解いているわけではありません。

わたしと陵はまだその涯まで行っていない。誰もそこに行きつくことはできないのかもしれない。ママも、パパも、そこに行きたいと願ったのだろうか。

水鳥が、一羽だけ、暗い水の面にうかんでいたの。奈穂子は言っていた。一羽だけなんだけれど、ちっともさみしくなさそうだった。雪にうずもれるようにして、静かにうかんでいた。あなたたちのママは、あの水鳥みたいだったわね。

東京に戻ると、もう家はきれいに壊され、ただ平らな土地だけがあった。思っていたよりもすっと狭かった。ママが好きだったゆすらうめも、あじさいもなくなっていた。

また夏が来る。鳥は、太く、短く鳴くことだろう。陵の部屋を、今日はわたしから訪ねようと思う。

むしろ、 「また夏が来る。」 という最後の一文が冒頭の 「夏の夜には鳥が鳴いた。」 という一文と呼応して、語りの一貫性を、同じ人物の同一の語りであること示していると考えられる結末です。

マア、そのあたりを理由にご容赦願いたいのですが、注目していただきたいのは、ここにきて、がぜん浮かび上がってきた 「水」 についてです。

「水」 と 「廃墟」 をめぐる 「都」 の身辺の出来事に、重ねられている奈穂子のことばが、この小説全体の読み直しを求めているように、ぼくには感じられたのです。

「時間」 の往還の中で浮かび上がる「昭和」から「平成」という時代の記憶。 「身体」 として感受する 「他者」と「孤独」。 「都」 と 「陵」 という姉弟の「出生と愛の秘密」。

読みどころは満載ですが、もう一つ、2011の震災の 「災後小説」 という視点から読み解くことを、物語の終わりに暗示しているのを見落とすわけにはいかないのではないでしょうか。

小説の底に流れている 「水」 の声に耳を澄ませることで浮かんでくる世界があるのではないか、そして、その世界が 川上弘美 という作家の 「現在」 を暗示するのではないか、そんなふうに思うのですが、なかなかピントがあいませんね。

どうですか、一度 「水の声」 に目を凝らしてみませんか?

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「現代の作家」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 滝口悠生「水平線」(新… 2024.05.11

-

週刊 読書案内 乗代雄介「掠れうる星た… 2024.05.09

-

週刊 読書案内 井戸川射子「この世の喜… 2024.04.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.