PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) 徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

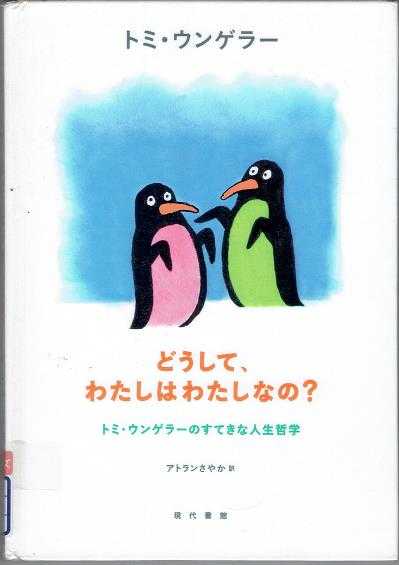

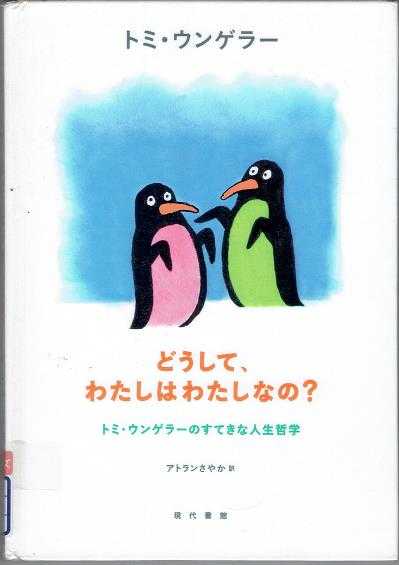

トミ・ウンゲラー「どうして、わたしはわたしなの?」(アトランさやか訳・現代書館)

トミー・ウンゲラー

という名前は 「すてきな三にんぐみ」(偕成社)

という絵本でご存知の方もいらっしゃると思います。 フランスの絵本作家

で、 2019年

、 87歳

で亡くなられた方です。

トミー・ウンゲラー

という名前は 「すてきな三にんぐみ」(偕成社)

という絵本でご存知の方もいらっしゃると思います。 フランスの絵本作家

で、 2019年

、 87歳

で亡くなられた方です。

市民図書館の新刊の棚で 「どうして、わたしはわたしなの?」(アトランさやか訳・現代書館) という、二羽のペンギンが向き合っている表紙に出会って手にとりました。

フランス哲学雑誌 『フィロゾフィー・マガジン』 の人気連載の書籍化だそうですが、もちろん大人向けの雑誌だと思います。その雑誌上で80歳を超えた老絵本作家が、まだ10歳になるかならないかの子どもたち相手に 「人生相談」 しているコーナーがあったようで、その記事の書籍化でした。

スゴイです。あれこれ言っても始まらないので、一つ例を引用します。

もっとも、フランスでも、この記事が子供たちに受けたのかどうか、そこは定かではありません。しかし、大人が子供に対する態度として、歴史事実に基づき、自分の経験を正直に語り、意見を主張するという、オーソドックスな態度が、全く、崩されていません。子供相手という、舐めた態度や、年齢や理解力への 「上から目線」 の忖度、自分の立場に合わせたご都合主義など欠片もありません。

話題になっている アルザス地方 の歴史は、ぼくたちの世代であれば、教科書に載っていた 「最後の授業」 という ドーデ― の小説の舞台として思い浮かぶ方もあると思いますが、 フランス語、ドイツ語、アルザス語 をめぐる ウンゲラー自身 の経験から出てきた言葉が、現代の子供たちに語られる姿に驚かないわけにはいきません。

例えばの話ですが、朝鮮併合以来、1945年に至るまで、朝鮮半島での日本語政策について、小学校一年生くらいの子どもに、こんなふうに語ることができる 「日本人」 は果たしているでしょうか。

現代書館から出ているこの本も、子ども向けの装幀と挿絵で作られていますが、子どもたちが、このおじいさんといつ出会って、おじいさんの言っていることに興味を感じたり、わかったりするには時間が必要でしょうね。「生きる」という時間の経験の中で、出会い直す絵本とでもいえばいいでしょうか。

そう言えば、松本に住んでいる、まだ 5歳 の ユナチャン姫 にこの本を送ったのですが、 サキチャンママ から「文字には興味がるのですが、まだ、むずかしいようです。私が読んでいます。」

と返事がありました。期待通りのうれしい返事でした(笑)

追記2022・09・09

著者と訳者のプロフィールを追記します。

市民図書館の新刊の棚で 「どうして、わたしはわたしなの?」(アトランさやか訳・現代書館) という、二羽のペンギンが向き合っている表紙に出会って手にとりました。

フランス哲学雑誌 『フィロゾフィー・マガジン』 の人気連載の書籍化だそうですが、もちろん大人向けの雑誌だと思います。その雑誌上で80歳を超えた老絵本作家が、まだ10歳になるかならないかの子どもたち相手に 「人生相談」 しているコーナーがあったようで、その記事の書籍化でした。

スゴイです。あれこれ言っても始まらないので、一つ例を引用します。

戦争に勝ったら何がもらえるの? どうでしょうか。ぼくは感心しました。質問しているのは 7歳 の エリック君 です。小学校一年生になるかならないかの年齢です。答えているジーさんは、なんの遠慮もしていません。 「わかりやすい病」 が蔓延している、ニッポンの児童書では考えられない、堂々たる態度です。とにかく、そこのところに、感心しました。

エリック 7歳

争いに勝つことはできても、戦争に勝つことはできない。戦争というものは、どちらの国にとっても、ひどい損失だ。ものが壊れるだけではなくて、いたましくも無実の命が奪われてしまう。

戦争がおこると、勝ったほうはごうまんになり、負けたほうは復讐の念を抱くことになる。そして、終わったとたんに、すでに次の戦争が予告されている。「門出の歌」で誇らしげに謳いあげられている勝利だけど、現実はそんないいものじゃない。

ドイツとフランスのあいだで動きが取れなくなっていたアルザスの人間として、ぼくは2度敗北を経験した。奇妙な戦争のあと、1940年にはドイツがアルザス地方を支配し、ぼくたちにフランス語を話すのを禁じた。そして、1945年にフランスはアルザスを取り戻し、それ以後ドイツ語やアルザス語で話すのを一切禁じたんだ。フランスの軍服をまとわされ、次はドイツ、そしてまたフランスと、強制的に兵役につかされたアルザス人の、なんと多かったこと!

でも、ぼくたちは奇跡を体験したんだ。何世代にもわたって殺し合いをつづけてきたにもかかわらず、フランス人とドイツ人のあいだでほどすみやかに和解が訪れたことは、世界の歴史上なかった。その例は、ああ、なんとも残念なことに繰り返される気配はないけれど。これは、ひどい戦争を経験した2国の人たちが和解できた珍しいケースだ。

ぼくはといえば、憎しみを憎んでいる。 (P14~15)

もっとも、フランスでも、この記事が子供たちに受けたのかどうか、そこは定かではありません。しかし、大人が子供に対する態度として、歴史事実に基づき、自分の経験を正直に語り、意見を主張するという、オーソドックスな態度が、全く、崩されていません。子供相手という、舐めた態度や、年齢や理解力への 「上から目線」 の忖度、自分の立場に合わせたご都合主義など欠片もありません。

話題になっている アルザス地方 の歴史は、ぼくたちの世代であれば、教科書に載っていた 「最後の授業」 という ドーデ― の小説の舞台として思い浮かぶ方もあると思いますが、 フランス語、ドイツ語、アルザス語 をめぐる ウンゲラー自身 の経験から出てきた言葉が、現代の子供たちに語られる姿に驚かないわけにはいきません。

例えばの話ですが、朝鮮併合以来、1945年に至るまで、朝鮮半島での日本語政策について、小学校一年生くらいの子どもに、こんなふうに語ることができる 「日本人」 は果たしているでしょうか。

現代書館から出ているこの本も、子ども向けの装幀と挿絵で作られていますが、子どもたちが、このおじいさんといつ出会って、おじいさんの言っていることに興味を感じたり、わかったりするには時間が必要でしょうね。「生きる」という時間の経験の中で、出会い直す絵本とでもいえばいいでしょうか。

そう言えば、松本に住んでいる、まだ 5歳 の ユナチャン姫 にこの本を送ったのですが、 サキチャンママ から「文字には興味がるのですが、まだ、むずかしいようです。私が読んでいます。」

と返事がありました。期待通りのうれしい返事でした(笑)

追記2022・09・09

著者と訳者のプロフィールを追記します。

トミ・ウンゲラー Tomi Ungerer

1931 年 11 月 28 日 、 ストラスブール 生まれ。絵本作家、グラフィック・デザイナー、イラストレーター、おもちゃ発明家、コレクター、広告デザイナー 。 代表作に『すてきな三にんぐみ』( 1961 年、日本語版は偕成社より 1969 年刊)、『ゼラルダと人喰い鬼』( 1967 年、日本語版は評論社より 1977 年刊)、『キスなんてだいきらい』( 1973 年、日本語版は文化出版局より 1974 年刊)、『オットー : 戦火をくぐったテディベア』( 1999 年、日本語版は評論社より 2004 年刊)などがある。

1998 年、「小さなノーベル賞」と称される国際アンデルセン賞画家賞。

2019 年 2 月 9 日、アイルランド で死去。

アトランさやか Sayaka Atlan

1976 年 生まれ。青山学院大学文学部フランス文学科卒業。 2001 年に渡仏、著書に『薔薇をめぐるパリの旅』(毎日新聞社)、『パリのアパルトマンから』(大和書房)、『ジョルジュ・サンド 愛の食卓: 19 世紀ロマン派作家の軌跡』(現代書館)、共著に『 10 人のパリジェンヌ』(毎日新聞社)がある。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 ロバート・ウェストール… 2023.12.17

-

週刊 読書案内 工藤直子「工藤直子全詩… 2023.08.04

-

週刊 読書案内 伊藤比呂美訳・下田昌克… 2023.07.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.