PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(2)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(82)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(35)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(62)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(93)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(22)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(91)読書案内「映画館で出会った本」

(18)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(22)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(52)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(26)読書案内「現代の作家」

(97)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(85)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(48)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(75)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(54)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(22)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(18)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(33)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(34)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(20)ベランダだより

(139)徘徊日記 団地界隈

(110)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(27)徘徊日記 西区・北区あたり

(10)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(41)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(11)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(51)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(15)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(21)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(19)映画 ソビエト・ロシアの監督

(10)映画 アメリカの監督

(93)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(3)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(45)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(10)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(7)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(5)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(10)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(6)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(6)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(1)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便 キングダム 原泰久・佐藤信介

(15)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(1)マルグレート・オリン「SONG OF EARTH ソング・オブ・アース」シネリーブル神戸no270

ベランダだより 2024年9月19日(木)「今日も咲きましたよ!夕顔!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「サル学の現在(上・下)」(文春文庫)

徘徊日記 2024年9月20日(金)その3 「川底たどって一王山!」石屋川あたり

徘徊日記 2024年9月20日(金)その2「で、やってきたのが石屋川公園!」石屋川あたり

週刊 読書案内 司修「さようなら大江健三郎こんにちは」(鳥影社)

徘徊日記 2024年9月20日(金)その1「新調!徘徊シューズ!」元町あたり

アディル&ビラル「バッドボーイズRIDE OR DIE」シネマ神戸no14

ジョン・カサベテス「グロリア」シネマ神戸no15

コメント新着

キーワードサーチ

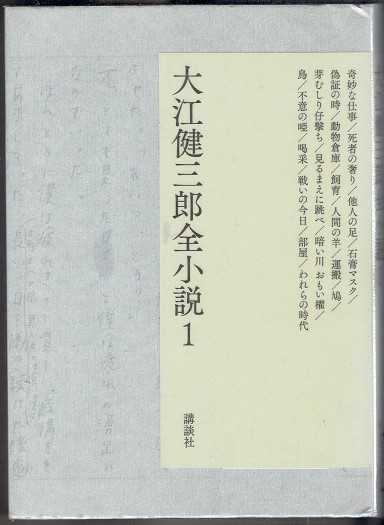

大江健三郎「芽むしり仔撃ち」(「大江健三郎全小説1」講談社)

まったくの偶然なのですが、昨秋から、なんとなく 大江健三郎

を読む機会があって読んでいたら 亡くなってしまう

という、まあ、一大事件に重なってしまって、そういうことならという気分で1作ずつ読みなおしです。

まったくの偶然なのですが、昨秋から、なんとなく 大江健三郎

を読む機会があって読んでいたら 亡くなってしまう

という、まあ、一大事件に重なってしまって、そういうことならという気分で1作ずつ読みなおしです。

今更な紹介ですが、 大江健三郎

は 1957年

、東大新聞に発表した 「奇妙な仕事」

で、 平野謙

という批評家から激賞され、引き続き 「死者のおごり」

という作品で同年の下期の芥川賞候補に名を連ね、翌 1958年上期

、 「飼育」

で芥川賞を受賞したのが23歳です。

で、その同じ年に、一応、長編小説として発表されたのが、今回、ボクが読み直した 「芽むしり仔撃ち」(新潮文庫ほか)

でした。

作品の冒頭、 第1章「到着」

の第1行がこんな文で始まっています。

夜更けに仲間の少年の二人が脱走したので、夜明けになっても僕らは出発しなかった。

語り手は 「僕」

です。 「僕」

は感化院に収容されている少年です。時代は都市部が空襲にさらされていた太平洋戦争の末期です。

冒頭は遠い都市の感化院に収容されていた十代後半の少年たちが、戦禍が広がる中、感化院ごと山の村に疎開するという、ありそうでなさそうな旅の途中のある朝の描写です。

「僕」

と同世代の少年たちと引率の大人が一人という旅に、たった一人だけ年少の少年が紛れていますが、 「疎開するならこの子も兄と一緒に連れて行ってくれ。」

と両親が依頼した 「僕」の弟

です。小説は、 「飼育」

と同型の兄と弟の物語でもあるというわけです。

やがて、一行は山の、川向うにある村に到着しますが、到着した 「僕」

が語るのがこんな内容でした。

僕らは出発以後、性こりもなく脱走の試みをくりかえしては、村々、森、川、畑の隅ずみで

悪意に燃えさかる村人にとらえられ半死半生の状態でつれ戻された。僕ら遠い都市から来た者たちにとって村は透明でゴム質の厚い壁だった。そこへもぐりこんでもやがてじりじり押し戻され突き出されてしまう。(P217)

僕らの旅は終わろうとしていた。それが暗渠のなかの移動にすぎないにしても、旅が続けられている間は、果たせないに脱走を少なくとも試みる機会はあったのだった。しかし、限りなく奥へと入りこみ、山々のあいだ谷の向こうの村に定住する場所を見つけてしまったなら、僕らは始めに感化院の柿色の塀の内側へ送りこまれた時よりもなお、厚い壁の奥、深い淵の底へ閉じ込められた気がするだろう。そしてがっくりしてしまうだろう。僕らが旅を続けてきた数かずの村がたちまち強固な一つの輪を閉じてしまった後、そこから脱けでることができるとは思えない。(P218)

読書案内 とかいいながらなんですが、今回、この小説の具体的な展開をここで紹介する気はありません。この作品を、さて、何年ぶりでしょう、ともかく、かなり久しぶりに読み直して、

「あっこれは!」

というふうに驚いたことがあったんですね。で、それは何かというと 「壁」

だったんです。

最初に引用した1行に端的に出てくる 「脱出」

と 「出発」

ということばが 「個人的な体験」(新潮文庫)

に至る、 大江の初期作品群

に頻出する象徴的な言葉だなあという気分で読み始めたわけで、まあ、そのあたりで気づけばいいものを、上の引用個所にたどり着いてようやく驚いたというわけです。

この作品を語っているのが 「厚い壁の奥、深い淵の底へ」

に閉じ込められた 「僕」

だったということに、なんと、まあ、今迄気づいていなかったんですね。

何をくだくだ言っているのかと思われるのかもしれませんが、 大江

の 20年後

、 1979年

に 「風の歌を聴け」(講談社文庫)

で出発した 村上春樹

の40年間にわたって書き続けてきた世界のテーマの一つは 「壁」

ですよね。今、話題ですが、最新作 「街とその不確かな壁」(新潮社)

のほぼ冒頭にこんなセリフがあります。

「本当のわたしが生きて暮らしているのは、高い壁に囲まれたその街の中なの」(「街とその不確かな壁」P9)

村上の

最新作にこのセリフがあることに、ボクはさほど驚きません、しかし、20代のころの 大江

の初めての長編 「芽むしり仔撃ち」

の 「僕」

の述懐との一致には驚いたというわけです。

大江の「壁」

について、彼を発見した批評家として有名な 平野謙

はこんなことを書いています。

大江の初期作品の登場人物たちについて「壁のなかの人間」の状況を執拗に追及するところに、若い作家は文学的出発点を持った。

で、小説の主人公 「僕」 は、この作品の 壁 を取り仕切る 村長 から最後にこう言われます。

「いいか、お前のような奴は、子供の時分に締めころしたほうがいいんだ。出来ぞこないは小さいときにひねりつぶす。俺たちは百姓だ、悪い芽は始めにむしりとってしまう」(P312)

まあ、このセリフがこの小説の題名の由来なのだと思いますが、当然ながら少年の 「僕」

は、 むしられ撃たれる

前に、この 村長

の手をのがれ逃げ出わそうと奮闘するわけなのですが、はたして、 脱出

は可能なのか、 出発

はやってくるのか、 行き先

がどこなのか、

まあ、そのあたりは本作を読んでいただくほかありませんね。

で、60年後の 村上

の作品で語り手である 「ぼく」

にこのセリフを口にした 少女

がどうなるのか。そっちの方はシマクマ君自身もまだ読んでいないので知りません。

しかし、読み手であるボクが生きてきた60年ほどの世界が、 村上春樹

と 大江健三郎

という二人の作家によって、ほぼ同型のメタファーで語り続けられてきたのだということの、いかにも手遅れな 「発見」

は、多くの人には、

「何を今更!」

なのかもしれませんが、ボクにとっては新たな事件であったことを、とりあえず、書き留めておきたいと思います。

-

週刊 読書案内 司修「さようなら大江健… 2024.09.23

-

週刊 読書案内 小澤征爾・大江健三郎「… 2024.02.17

-

週刊 読書案内 大江健三郎「読む行為」… 2024.02.10