PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 歩く [再録]

長寿寺を後にして、湖南三山の3つめの「善水寺」までは、まさにウォーキングの同好会本来の「歩き」です。 [歩く&探訪時期:2015年9月]

長寿寺のバス停を東に少し行った交差路を左折し、北方向に緩やかな傾斜路を下って行きます。東寺地区、柑子袋 (こうじぶくろ) 地区を通る道を歩き、旧東海道に至ります。 このあたりの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

あとで地図を確認すると、冒頭の標識は、 広野川落合川緑地と記された場所の少し手前、南柑子袋のバス停近く で目にしたことになります。

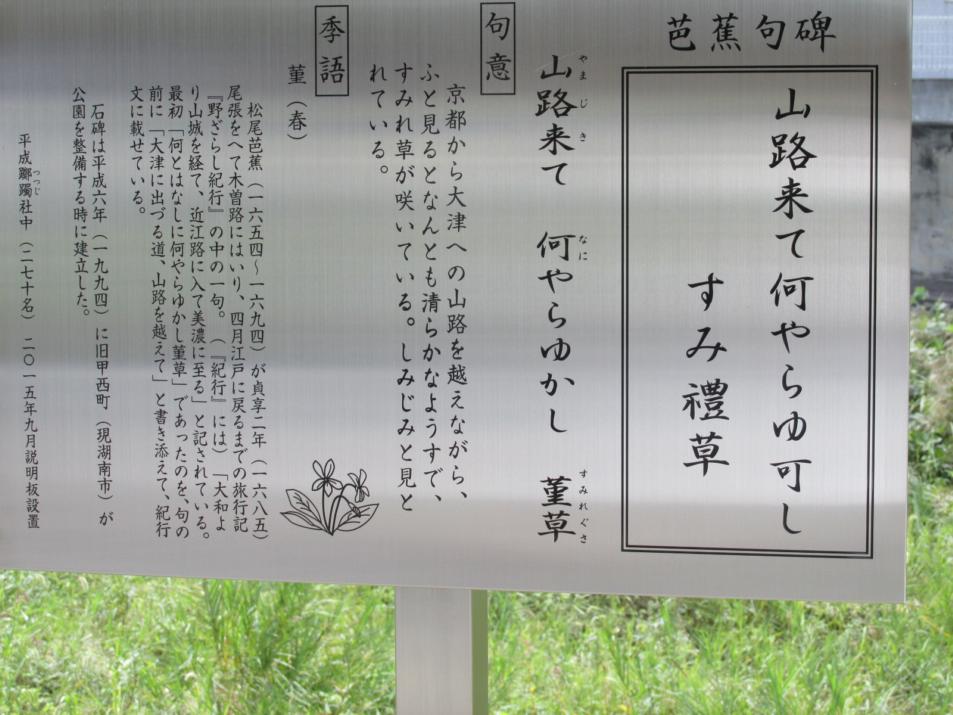

その近くに、まださほど年月を経ていない感じの石碑があります。 松尾芭蕉の句碑 です。

句碑 山路来て何やらゆ可しすみ禮草

山路来て何やらゆかし菫草

傍にまだ設置されて間のない説明板が立っています。石碑は平成6年(1994)に旧甲西町が公園を整備する時に建立されたようです。説明板は「平成躑躅社中(270名)」が設置されたもの。俳句の団体なのでしょう。

句碑に刻された草書体を私は判読できませんが、説明板に枠囲みで記されたものが、上記の句碑と冒頭に記した方の句です。下の句はわかりやすく書き直したもの。

説明板を一読し、この句がなぜここに建立されているのか要領を得ないまま、通過しました。

川沿いの道を進むと、対岸の森に見えたのが (かしほ) 神社」の石鳥居 です。

ここは通過点になりました。

調べてみると、祭神は伊邪那岐命と国常立命です。由緒は「孝徳天皇の白雉元年二月に阿星嶽より五色の御旗が降り祀られたのが創祀と伝えられている」とか。明治44年に現在の社号に 改称される前は「白雉神社」 と称されていたようです。 (資料1)

そして、旧東海道に出て、ここからまずは、JR草津線甲西駅にほど近い針756番地にある「北島酒造」をリーダーが立ち寄り地点にしていました。

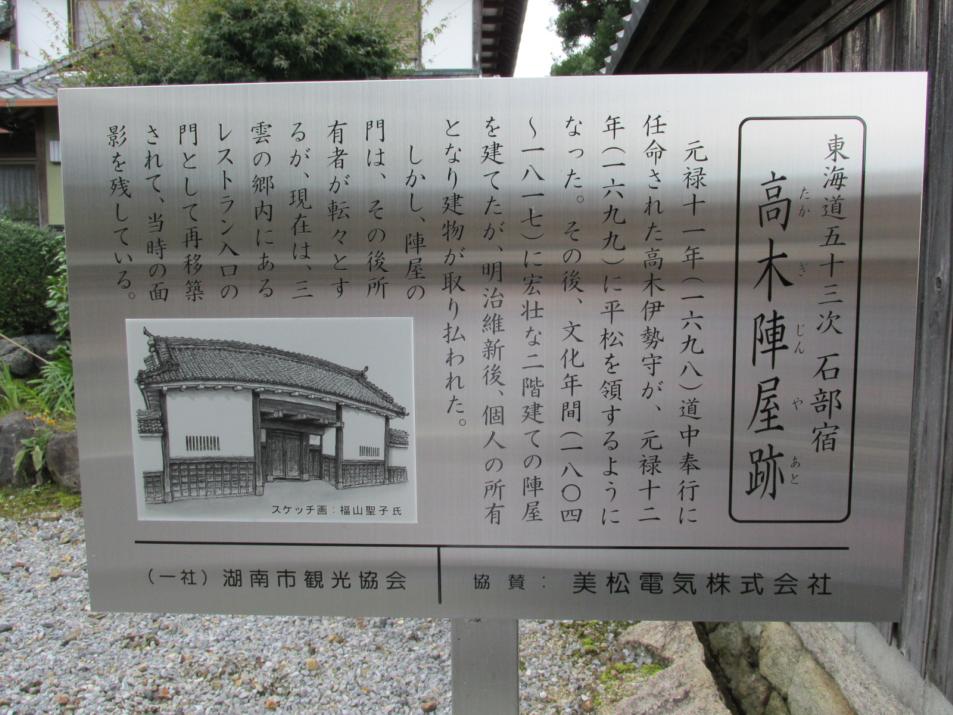

柑子袋地区の東隣・ 平松地区 の旧東海道沿いの民家前にあったのが、この 「高木陣屋跡」 の説明板です。

元禄11年(1698)道中奉行に任命された高木伊勢守が文化年間(1804~1817)に建てた宏壯な二階建て陣屋があった場所だという説明です。

「北島酒造」は創業文化2年(1805)という地元の蔵元です。 (2014.9.13撮影)

今回のリーダーがここに立ち寄る試飲タイムを設けました。この蔵元で醸造された各種のお酒をその場で試飲して、気に入ったものを即購入できます。参加メンバーには、勿論即決購入者も何人かいました。余談ですが・・・・。

JR甲西駅から善水寺までの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

針から夏見地区の中間地点あたりで左折し、野洲川に架かる甲西中央橋を渡って岩根西口バス停を経由して、岩根地区にある「善水寺」をめざします。

旧東海道の「夏見一里塚」の位置標識のタイルが道路の端に埋め込まれています。

今回この 「夏見一里塚」の説明板 が新しく建てられていることに気づきました。

夏見一里塚の反対側に、少し奥まってこの石碑が建てられています。

左の画像は、三雲城跡の探訪(2015年2月)に参加した時、この夏見を通過するときに撮ったものです。右の画像は、今回近くから石碑を撮ってみました。

ここは、地元の方が 「愛宕さん」 と称されるものだとか。

石碑には、鳥居が刻み込まれていて、鳥居の中に木札が嵌め込まれています。何が記されていたのか全く不明ですが、祭神名あるいはお札なのかも知れません。

京都の総本宮・ 愛宕神社のお札なら「阿多古 祈符 火迺要慎」が有名です。

明治より前の神仏習合時代ならば、ここは愛宕大権現を祀り白雲寺として知られていたところです。現在は本殿に祭神として、「 伊弉冉尊 (いざなみのみこと) 、埴山姫神 (はにやまひめのみこと) 、天熊人命 (あめのくまひとのみこと) 、稚産霊神 (わくむすびのかみ) 、豊受姫命( とようけびめのみこと) 」の五神が祀られているようです。 (資料2)

まずなによりも火付せ・防火に対する霊験が信仰されていることでしょうから、祈符かなと推測します。

デジカメのバッテリーの予備を持参していませんでしたので、この後やむなく善水寺までの行程は写真を撮るのを止めました。野洲川の眺め、善水寺を中腹に抱く岩根山の全景など、道中何カ所か撮りたい景色がありましたが、また訪れる機会に・・・と断念。

「正栄寺」 への石段前の鋪装道路を上ってくと、善水寺への標識があり、山道を登って行きます。

正栄寺は浄土宗のお寺です。調べてみると、 「甲賀組第一部法然上人二十五霊場(滋賀県)」の第3番 のお寺で、本霊場が十輪寺でその写し霊場という位置づけのようです。本尊は阿弥陀如来像です。 (資料3)

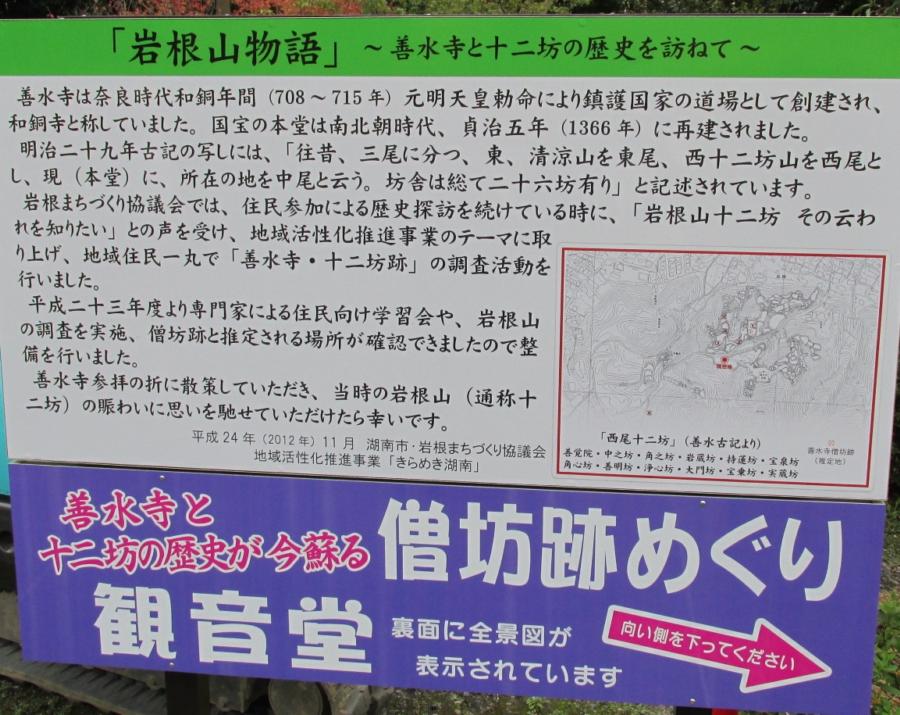

善水寺を中腹にいだく岩根山(標高405m)は、「十二坊」という通称で知られています 。天正年間(1573~1592)に、この山に12の僧坊があったことに由来するそうです。 (資料4)

ウォーキングですので、ちょっと急な坂道もある最短ルートを登ったことになりますが、現在は善水寺の本堂から5分程度のところに駐車場がありましたので、車なら岩根山の中腹までそのまま来て、平地感覚で本堂にアクセスできます。

このお寺はもともと、奈良時代和銅年間(708~715)に元明天皇の勅願により、鎮護国家の道場として草創され、 当初は和銅寺と号した といいます。 (資料5,6)

そして、平安時代・延暦年間に伝教大師最澄が、延暦寺ができる前に、ここに居住していたそうです。その時の最初の伝承が、医王山の頂上で最澄が行ったという薬師仏を本尊としての請雨祈祷です。

さらに「平安時代初期、最澄が桓武天皇の病気平癒祈祷を和銅寺で行い、薬師仏の水を天皇に献上したところ病気が治ったことから、『善水寺』という号を賜ったと伝えられる」 (資料4) のです。

薬師仏の水 というのは、山中のお堂の東側に 百伝池 (ももづてのいけ) があり、「池中より一寸八分、閻浮檀金の薬師仏を勧請され、その薬師仏を本尊とされ」ていたのです。この霊仏が出現された池の水を以て祈祷を行われ、その霊水を天皇に献上したということを意味しているのです。 (資料5)

閻浮檀金 (えんぶだんごん) というのは、「閻浮樹の大森林を流れる川の中から出るという、美しい砂金」 (『大辞林』三省堂) のことです。閻浮樹は「インドに自生する、深紫色の果実をつける落葉小高木の名」 (同書) です。

平安時代に、藤原俊成が「家集」に岩根山を詠み込んだ歌が収載されているようです。

行末を思ふも久し君か代は岩根の山の峰の若松

また、百伝池は岩根の池とも称されていたのです。「万葉集」の時代に既に歌が詠まれているようです。

百伝の岩根の池になく鴨をけふのみ見てや雲かくれけむ 万葉集巻三

また次の歌も紹介されています。 (資料6)

汲て知る人もあらなし思ふこと岩根の池の言し出ねば 右近 堀川次郎百首

くちなしにいかては匂はん百伝の岩根の池の山婦喜の花 公朝 夫木集

かくとたに岩根の池にせく水の深きにつけてもらしかねつも 頓阿 草菴集

お寺の山号は「岩根山」。この岩根山に由来するのでしょう。江戸時代には、 「岩根山医王院善水寺」 と号したそうです。医王院は天和2年(1682)に東叡山輪王寺が与えた号なのだそうです。 (説明板、資料6)

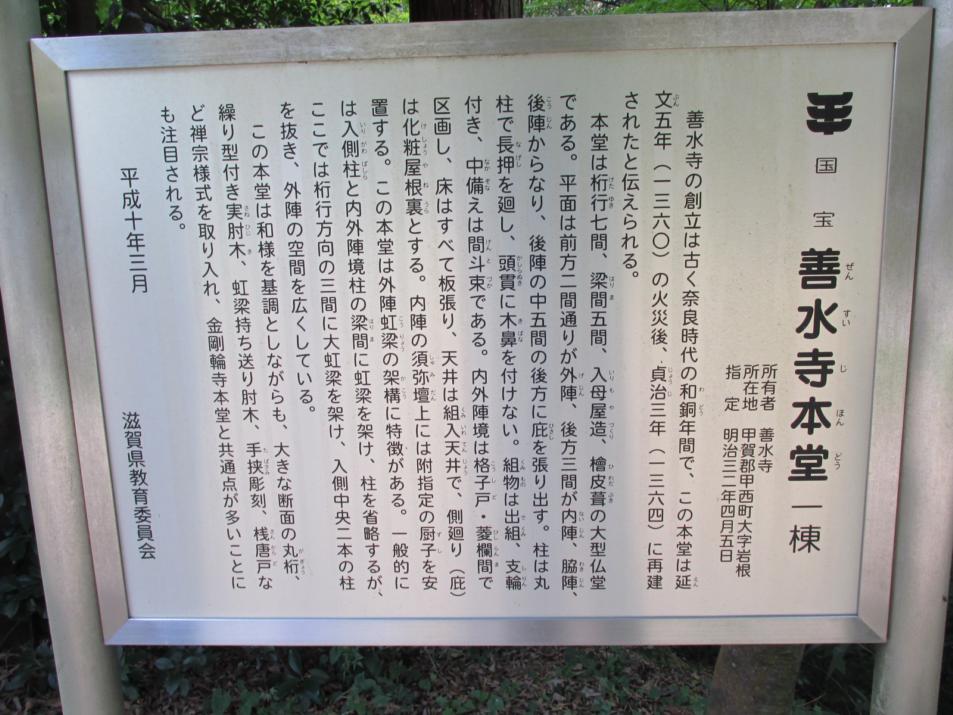

本堂(国宝)

本堂(国宝)

桁行7間、梁間5間、入母屋造、檜皮葺の建物です。常楽寺や長寿寺のような向拝はありません。現在の建物は南北朝時代・貞治5年(1366)に建立されたものです。諸資料ではこの年で説明されています。ただし説明板には貞治3年(1364)の建立と説明されています。

本堂正面には「善水寺」の扁額が懸けられていて、中央の一間だけが桟唐戸で、左右の各三間は内開きの蔀戸(しとみど)が嵌められています。 正面の左端の一間の蔀戸が内側に開けてあるのがおわかりいただけるでしょう。

このズームアップでわかりやすいと思いますが、

このズームアップでわかりやすいと思いますが、組物は斗栱が一手先物、つまり出組の様式です。長押の上には間斗束がのっています。

堂内の拝観は、正面を左側に回り込み、廻縁の反対端で靴を脱ぎ、廻縁伝いに正面の桟唐戸の入口から入ります。本堂内は残念ながら撮影禁止です。

入ったところが桁行七間・梁行二間の礼堂(外陣)です。外陣と内陣の間は、長寿寺と同様に、格子戸と菱欄間によって仕切られています。内陣は桁行五間・梁間二間で、両脇は桁行一間ずつの脇陣となっています。背後に、奥行き一間の後戸(後陣)があります。

堂内でお坊さんが説明をしてくださいました。

外陣には左右に、木造金剛力士立像(平安時代作、国重文)があり、印象深いです。本来は仁王門に配されていたのでしょう。

内陣は中央の須弥壇の上に入母屋造・柿(こけら)葺きの大きな厨子(室町時代作、本堂の附指定の国宝)に秘仏の薬師如来坐像が安置されれています。

後陣には、木造の増長天と持国天の立像(ともに鎌倉時代作、国重文)、木造の兜跋毘沙門天立像・僧形文珠坐像・不動明王坐像(いずれも平安時代作、国重文)、金銅誕生釈迦仏立像(奈良時代作、国重文)などが安置されています。

本尊並びに諸尊は、「善水寺」のホームページでご覧になれます。こちらからご覧ください。

本堂正面の左側の 庭園 (一部)

2668

2668本堂正面の右側に 「百伝の池」 があります。中島に弁才天が奉安されています。 「百伝弁才天」 です。 (資料5)

さらに右側には 「善水元水」 という駒札が立ち、 「善水寺と善水の由来」碑 が建てられています。由来は上記の主旨が記されています。その 善水が湧き出て百伝の池となっている のです。「百伝の池前、50m下の岩石ばかりの中を3ヶ月の月日をかけ掘削し汲み上げた清淨水」がここで頂けるようになっています。平成4年(1992)に掘削寄進されたと記されています。

汲み上げられた水が注ぐ傍の石段の先には、 「六所権現」の堂 があります。

善水寺開創より鎮守の神 として祀られているのです。伊勢、春日、加茂、熱田、鹿島という六所の神々がここに奉安されているそうです。延文5年、元禄2年の善水寺の炎上のおりにも、この六所権現は幸いに残ったといわれています。 (資料5,6)

元水より右側に 「元三大師堂」 があります。本尊は元三慈恵大師良源大僧正の等身大像が祀られています。大師の自作なりとの伝承があったようです。古昔大師堂の跡に、江戸時代・正徳3年(1713)に再建されました。 (資料5,6)

鐘楼堂

鐘楼堂

江戸時代・寛文3年(1663)に鐘楼が建立され、天保5年(1834)に石垣が新調されたとか。 (資料5)

今回、拝見して回る時間がなかったのですが、 観音堂・地蔵堂・行者堂なども あります。

観音堂の傍に、磨崖仏があるのです。これを見たかったのですが・・・・。

駐車場に近いところに、こんな案内板が建てられています。

善水寺、探訪すべき場所が残りました。次回探訪の課題です。

善水寺の駐車場までの車道を、もちろん歩いて下ります。

下って行く途中にあるのが「不動寺」 。清涼山不動寺と号します。

本尊は不動明王で、 大きな自然の岩に磨崖仏として刻まれたもの 。 磨崖不動明王尊 。

この画像の観音立像の背後に見えるのが、 舞台造り(懸造り)の本堂 で、間近に建てられた堂内からから磨崖仏を拝むことができるようになっているようです。階段を上ってみましたが、扉が閉じられていました。

お堂の下の周囲を回ってみると下から見上げる形で、磨崖不動明王尊を拝見できました 。バッテリー切れで写真は撮れず! 残念。

磨崖仏の左の脇に「建武元年三月七日卜部左兵衛入道充乗是造之」の銘が刻まれているそうです。建武元年は1334年。鎌倉時代の作です。

後は、ひたすら山を下り、JR三雲駅に向かいました。

最後に脇道に逸れる蛇足ですが、上掲の芭蕉の句についてです。

後智恵で調べ直してみたことを、覚書にしておきます。手許にある岩波文庫の『芭蕉俳句集』 (中村俊定校注) 、『芭蕉紀行文集』 (中村俊定校注) を参照した程度の感想です。

『野ざらし紀行』は、芭蕉が貞享元年(1684)8月中旬に江戸を出立し、翌2年4月下旬に江戸に帰着した旅の紀行です。『野ざらし紀行』が芭蕉著・月下編として出版されたのは「明和5年刊」となっています。明和5年は1768年です。

貞享元年には、伊勢~伊賀上野~大和・竹内村~吉野山~今須・山中~大垣~伊勢・熱田~名古屋~熱田と巡り、故郷の伊賀上野で芭蕉は越年します。

「やまとより山城を経て、近江路に入りて美濃に至る」という文は、貞享元年に吉野山の「先後醍醐帝の御廟を拝む」と記し、句を載せた直後の一文です。

貞享2年には、伊賀~奈良・二月堂~京都・鳴滝~伏見・西岸寺~水口~名古屋という風に巡って行きます。

句碑に記された句は、伏見の西岸寺を訪れた時の句の次に、「大津に出る道、山路をこえて」と記して、

山路来てなにやらゆかしすみれ草

と句を詠んだという記載です。

この句の次は、「湖水の眺望」という前書きで

辛先の松は花より朧にて

と詠み、「水口にて二十年を経て、故人に逢ふ」と続けていきます。

芭蕉がこの句を詠んだ場所は全く違うようです。句のイメージをこの甲西の地になぞらえたということなのでしょう。

もう一つ、手許の『芭蕉俳句集』によれば、芭蕉の『野ざらし紀行』の「山路来て」の句は、この同句形、つまりこの字句通りに『甲子吟行』に載せて安永9年(1780)に出版されているのです。一方で、

白鳥山

何とはなしになにやら床し菫草 (皺筥物語)

何となく何やら床し菫草 (三冊子)

が併記されています。

校注者は「原則として年次の最も古い出典の句形を最初にあげた。句形に異同や変遷の認められるものについては、出典や従来の諸説を参考として適宜配置した。また、初案・再案・後案のあきらかなものについては、成案をはじめにあげ、初案・後案の順に配置した」を句形についての3つの方針の1つとして設定しています。

『皺筥物語』は元禄8年(1695)跋であり、『三冊子』は安永5年(1776)序のある出版です。

併記されている二句と『野ざらし紀行』の句との関係はどうなるのでしょう?

野ざらし紀行の句は、他二句を踏まえた成案なのでしょうか? それとも、野ざらし紀行の句の後に、変遷を経た発句なのでしょうか?

野ざらし紀行では「すみれ草」であり、「菫草」ではないというのも興味深いところです。植物は同じかもしれませんが・・・・。

さらに、石碑にある文字の使い方は、どこかに出典があるのでしょうか?

白鳥山は、「飛騨山脈(北アルプス)後立山連峰の最北端にある標高1,287mの山」として存在します。山梨にも白鳥山(標高567.7m)があります。宮崎県のえびの高原にも白鳥山(標高1363m)があります。愛知県にも白鳥山(標高968m)があります。(資料7)

探せば、まだ同名の山があるかも・・・・。芭蕉はどこの山を見ていたのでしょか。

この一句だけからも、様々な波紋が広がります。ご一読いただいた貴方も、句碑と説明板の内容を併せて、考えていただいてはいかがでしょうか。

これでこの湖南三山のウォーキングと探訪のまとめ、ご紹介を終わります。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 上葦穂神社 (カシホ) :「滋賀県神社庁」

2) 愛宕神社 :ウィキペディア

3) 甲賀組第一部法然上人二十五霊場(滋賀県) :「法然共生」

4) 『滋賀県の歴史散歩 上』 滋賀県歴史散歩編集委員会編 山川出版社

5) 善水寺 ホームページ

6) 近江國與地志略 下 :「近代デジタルライブラリー」

12コマ/241コマ

7) 白鳥山 :ウィキペディア

白鳥山森林公園(しらとりやましんりんこうえん) :「富士の国やまなし」

えびの高原 池めぐりコースの紹介 -池巡り自然探勝路 Nature Trail (IKEMEGRI)-

池巡り自然探勝路 Nature Trail (IKEMEGRI)

:「Mihazaki Sightseeing Photograph Collection」

白鳥山 :「トレッキング愛知」

2015.11.2 19:00 付記

『近江國輿地志略』で寒川辰清が、万葉集巻三として引用している歌について

改めて、岩波文庫『新訓 万葉集 上巻』(佐佐木信綱編)を参照すると、416番に次の一首として収載されています。手許にある折口信夫著『口譯萬葉集(上)』も同じ字句です。

ももづたふ磐余(いわれ)の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ

両書とも大津皇子が死罪となった時に悲しんで作られた一首という意味の詞書が付されているのです。この歌だと「磐余」は、「奈良県桜井市西部から橿原市・高市郡にかけての古地名」(日本語大辞典)になります。

万葉仮名の字句解釈の相違によるものなのか、詞書の有無を含めて参照写本に差異があることなのか、寒川辰清の誤りなのか・・・は分かりかねます。

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

東叡山輪王子(別称:開山堂・両大師) :「天台宗東京教区」

浮世絵ギャラリー :「近江歴史廻廊」

石部宿を描いた浮世絵が集められています。

湖南市(石部) :「近江歴史廻廊推進協議会 近江東海道部会」

昔の面影を残す数多くの文化財を訪ねて

総本宮 京都 愛宕神社 ホームページ

国宝 善水寺 :「iwane-web」

善水寺に向かう経路(徒歩・車)が詳しく説明されています。

善水寺・岩根山不動磨崖仏 :「近江石仏巡り」

滋賀県 湖南三山 善水寺の紅葉 :YouTube

路線バス情報 善水寺 湖南市コミュニティ

不動寺 :「日本の懸造り」

私が眺めた角度からの磨崖仏も載っていて、参考になる記事です。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く&探訪 [再録] 滋賀 湖南三山への道 -1 JR石部駅から常楽寺に へ

歩く&探訪 [再録] 滋賀 湖南三山への道 -2 常楽寺・三重塔と三十三所石仏観音めぐり へ

歩く&探訪 [再録] 湖南三山への道 -3 長寿寺・白山神社・十王寺・勧請縄吊ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歩く [再録]] カテゴリの最新記事

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.