PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 歩く [再録]

常念寺前の道路を東に、竹藪を眺めながら東に進みます。こちらの地図(Mapion)をご覧いただくとイメージしやすいかもしれません。

南加茂台1の北端に至る辺り、道路の分岐点に出る手前に、名も知れぬしかし鳥居の立つ小祠があります。分岐点には、北に向かうと1kmでJR加茂駅、南に岩船寺の標識が出ています。

南加茂台1の標識のある交差点で、加茂町尻枝に行く道(府道47号線)を歩みます。

のどかな田園風景が広がり始めます。

のどかな田園風景が広がり始めます。しばらく進むと、府道と分岐する道があり、そこに道路標識が出ています。

標識の傍に、「椚 (くぬぎ) 川石」という文字が刻された石標がありますが、これが何を意味するのか、不詳です。

府道から分かれる道が、金蔵院に向かう道です。

府道から分かれる道が、金蔵院に向かう道です。おおまかにとらえると、西に川を見ながら、南東方向に進んでいきます。

覆屋の中に、かなり大きな地蔵尊と小さなお地蔵様が祀られています。

コミュニティバスのバス停「尻枝」 があります。この後に見える細い道を少し入ると、

右の画像の 「金蔵院」 です。門構えはありますが、扉はありません。

所在地は、加茂町尻枝浅生91です。地図(Mapion)では、こんな位置関係になります。

山門の正面奧に、 「金蔵院」の扁額が掛けられた本堂 があります。

山号は念彼山。後で調べたところ、 浄瑠璃寺の末寺になり、真言律宗のお寺 です。

現在の建物が比較的新しい印象を当日受けたのですが、老朽化により、庫裏を1987年、本堂を1993年に建て替えられたそうです。

中世の記録はほとんどなく、「浄瑠璃寺の末寺として栄枯を共にし、明治13年4月には尻枝村内の弘念寺、西光寺を、更に東小の釈迦寺、大門の阿弥陀寺を併合して現在の檀家の形態が始まっている。」 (資料1) とか。つまり、このお寺がこの地域の要になってきたようです。

本尊は銅造の十一面観世音菩薩立像(秘仏)で 白鳳時代のものであり、唐から請来された仏像だといいます。

本堂は宝形造です。 たぶん以前の御堂もその形式だったのでしょう。屋根の頂点には、雨仕舞として、瓦の露盤・宝珠がのっています。露盤の格狭間中央に金の文字が見えます。又、屋根には桃の形のような飾り瓦が置かれています。

小さな境内だけを拝見したのですが、中々関心を惹かれるものが多い境内です。

一つは、すべての文字が判別できず、部分的に読めるだけなのですが、弘法大師入定の千百年報恩に関連した十万辺念誦記念して建立された石碑です。その上部に四角い龕が穿たれて、ガラス蓋で封印さえていて、中には弘法大師坐像と思えるものが安置されています。こんな形式の記念碑は初めて見ました。

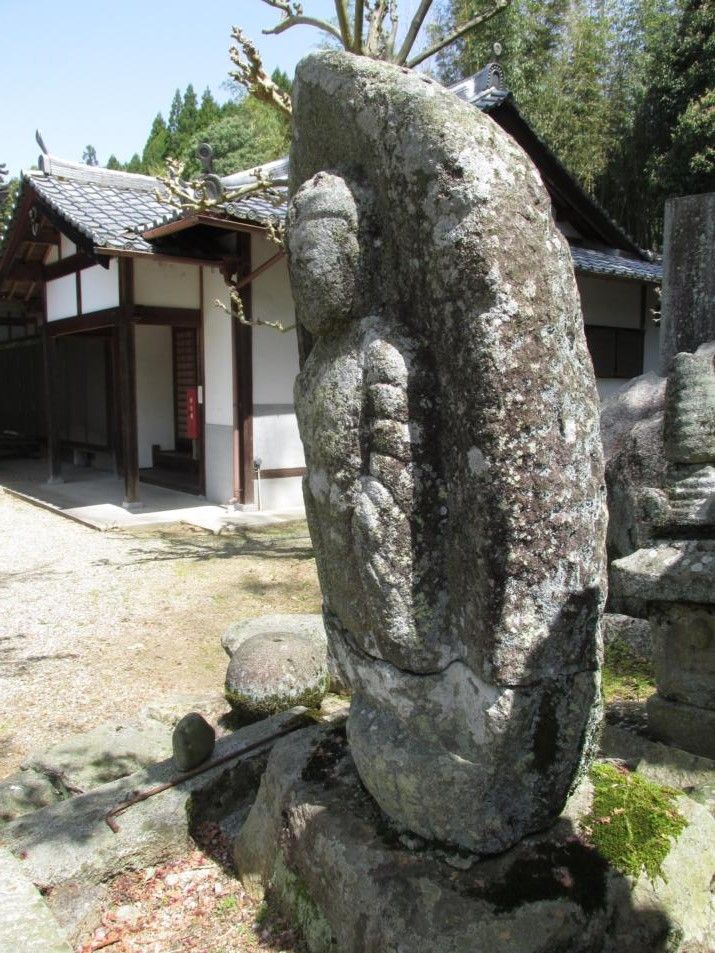

その記念碑の右には、表面が波打ったような巨岩が置かれています。

その傍には、石造十三重塔、宝篋印塔、多宝塔や石仏像がまとめて安置されています。

十三重塔の塔身には四方仏が彫られています。

石仏は立像の膝から下が欠損していて、別石で補われて残されています。ゆっくりと観察しなければ、まったく違和感がありません。また、なかなか厚みのある浮き彫りです。

多宝塔は、多宝塔の下部に宝篋印塔の笠・相輪をのせて一つの石塔にしている感じです。

また、別の境内端には、笠がびっしりと苔蒸した石灯籠、梵字六字名号の板碑、そして、様々な石のパーツを集めて石灯籠風にしたものが建てられていて、これもまた興味深いところです。

名号の板碑は室町時代・大永6年(1526)の建立のもののようです。高さ1mくらい。

ひっそりと静かで、小さい境内に様々な石造品が立ち並び、面白みもあり味わいのある趣が生まれています。

4604

金蔵院から岩船寺に進みます。

途中、加茂町尻枝から加茂町辻に入ったところ、下垣外に、木津川市立当尾小学校という文字が入口に見える建物があります。そのの傍にこれまた名前は不詳の神社があります。

そして、その境内への石段上の傍らに奇妙な石が置かれています。本来の目的は何なのか・・・・? 雨水がたまっていました。

地図を確認すると、現時点ではここに学校の所在する表記はありません。校門に相当するところに 「木津川市当尾の郷会館」 の銘板が嵌め込まれていました。地図にこの名称が記載されていますので、旧校舎が今はそのままで転用されているということでしょう。

すぐ近くには 、「曹洞宗寶珠禅寺」 の門標を掛けた開放感溢れ、緑豊かな山門が見えます。

そのすぐ隣にも鳥居のある小祠が見えます。名前が不詳の神社があちらこちらに散見されます。

勿論地元の方に尋ねれば、名称も由緒も判明するのでしょうが、眺め筒通り過ぎるだけになりました。

そして、再び府道47号線に合流して、緩やかな府道の坂道を登っていくと、 「大畑口」のバス停 です。

少し侘びしさを漂わせるバス停。

そして、いよいよ加茂町岩船に入っていきます。

岩船寺まで400mという標識が目に止まります。

岩船寺まで400mという標識が目に止まります。 「右 岩舩寺」の石標

も見えてきます。

「右 岩舩寺」の石標

も見えてきます。 「六地蔵石龕仏」

という標示に引かれて、

「六地蔵石龕仏」

という標示に引かれて、ちょっと寄り道をすることに。

道路脇の細い坂道をしばらく登っていくと、坂道の途中にあったのがこの 「一龕六体地蔵石仏」 でした。

これから先には墓地があるようです。

ウォーキングのメンバーから出ていた疑問は、「なぜ6体のお地蔵さんなの?」でした。

一度調べてはいたのですが、記憶はおぼろげの知識に堕しており、即答できず終い。

そこで、記録整理の折りに改めて事後調べ・・・・・。

人は死ぬと 六道(地獄,畜生,餓鬼,修羅,人,天) のいずれかの境涯に陥り、 輪廻転生するという思想 が仏教に取り込まれました。 その六道に陥った衆生救済をしてくださるのが地蔵菩薩 といわれています。六道のどの境涯に入ろうと、それぞれにおいて地蔵尊が救済の手をさしのべてくださるという信仰です。それぞれに地蔵尊の分身がおられるということで、六道に対して六地蔵というわけです。

(だんだ) 地蔵菩薩、畜生道-宝印地蔵菩薩,餓鬼道-宝珠地蔵菩薩,修羅道-持地地蔵菩薩、人道-除蓋障 (じょがいしょう) 地蔵菩薩,天道-日光地蔵菩薩 という風に分身が配されているそうです。他にも、この六道の順に、 金剛願地蔵、金剛宝地蔵、金剛悲地蔵、金剛幢地蔵、放光王地蔵、預天賀地蔵をあてはめる説 もあり、さらに異説もあるとか。 (資料2,3,4)

六地蔵が、墓地の入口に安置される理由がこれでよく理解できます。

脇道にそれますが、調べていて知ったことを覚書として記しておきたいと思います。

天台宗で重んじられる『摩訶止観』に六観音の教義が説かれていて、10世紀の中国では 六観音信仰 が盛んだったようです。それは、「大慈・大悲・師子無畏・天人丈夫・大梵深遠という六体の観音を六道に配し、六道に迷う人びとを浄土にみちびこうとする来世的な観音信仰」 (資料4) だったとか。観音が身をかえて六道衆生を救われるとする信仰です。一方で、真言宗を中心に、「正・千手・馬頭・十一面・准胝・如意輪の、密教系の観音をそれぞれむすびつけ、これら密教の六観音こそ六道の苦を救う功徳があるのだという」 (資料4) 考え方もあるようです。 日本では六観音信仰が中世の貴族社会に広まっていった そうです。そして、六地蔵信仰は中国ではあらわれず、「日本の天台や真言の僧によって考え出されたと思われる」 (資料4) といいます。 浄土教が一般民衆の間に広まって行くにつれ、地蔵信仰、六地蔵信仰が浸透して行ったようです。

併せて、私が探訪先で今までに出会った六体地蔵尊の写真を載せたブログ記事もご紹介しておきたいと思います。ご覧いただけるとうれしいです。

探訪 [再録] 京都・山科 御陵・安朱を歩く -3 諸羽神社、徳林庵、山階寺跡

探訪 [再録] 滋賀・大津 穴太野添古墳群と壺笠山城跡

探訪 [再録] 琵琶湖疏水 小関越えをゆく -2 三尾神社・長等公園・大津大神宮・慶祚大阿闍梨入定窟・小関越道標・等正寺・喜堂(峠の地蔵)ほか

スポット探訪 宇治を歩く 善法・妙楽周辺 -1 善法寺・学校創立碑・「山宣」の墓

わたしたちは、回れ右で、坂道を下り、岩船寺を目指します。

「野仏の里 当尾観光案内図」 があり、一方、野菜の無人販売所があります。

タイムスリップした感じを受ける、のどかさが溢れています。

つづく

参照資料

1) 金蔵院 :「ふるさと案内『かも』」

2) 六地蔵 :「コトバンク」

3) 地蔵菩薩 :ウィキペディア

4) 『地蔵信仰』 速水 侑 著 はなわ新書 p63-72

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

加茂町(京都府) :ウィキペディア

寶珠禅寺 :「木津川市観光ガイド」

宝珠寺 :「ふるさと案内『かも』」

お地蔵さまの「正体」を探る

:「中原中也とダダイズム、京都時代、日本史探訪・オノコロ共和国」

お地蔵さんの手っ手(てって) :「屋根のない博物館ホームページ」

六体地蔵の事例

石丸神社 六体地蔵と一領具足供養の碑 :「土佐の歴史散歩」

六面六体地蔵さま(化野念仏寺) :「気まま写真コーナー」

日影・六体地蔵 :「香美町観光案内所」

彦根市 千手寺の六体地蔵笠板碑 :「愛しきものたち」

奈良市下狭川町 二石六体地蔵:阿弥陀石仏 :「愛しきものたち」

世屋の六体地蔵様 :「宮津エコツアー」

六体地蔵・毛原廃寺 :「大和路写真帳」

油屋の六体地蔵様 :「たかおか生涯学習ひろば」

六体地蔵 青森・温泉たび歩き 4日目(2)霊場恐山と薬湯 :「4travel.jp」

童形六体地蔵尊 京都・鞍馬寺 :「雍州路」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く&探訪 [再録] 京都・木津川市 加茂町 -1 まず常念寺へ

歩く&探訪 [再録] 京都・木津川市 加茂町 -3 岩船寺・白山神社 へ

歩く&探訪 [再録] 京都・木津川市 加茂町 -4 石仏めぐり 岩船寺から浄瑠璃寺まで へ

歩く&探訪 [再録] 京都・木津川市 加茂町 -5 浄瑠璃寺 へ

歩く&探訪 [再録] 京都・木津川市 加茂町 -6 当尾(西小)の石仏と府道歩き へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歩く [再録]] カテゴリの最新記事

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.