PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 歩く [再録]

[探訪時期:2015年4月]

[探訪時期:2015年4月]「 岩船寺 (がんせんじ)」 は、標高321mの御本陣山の北麓に位置します。加茂町大畑から加茂町岩船、加茂町西小 (にしお) にかけては全体が連なる山々、高原という地形です。

岩船寺から南南西方向に位置する浄瑠璃寺にかけての地域が 「当尾 (とおの) 」の里 と称されるのです。木津市の観光ガイドで 「当尾地区」 という言葉が使われています (資料1) 。 不思議なことに、インターネットで地図(Mapion)を見る限りでは、「当尾」という地名の記載がありません。岩船寺拝観の折にいただいたリーフレットにも、「当尾」という言葉は出ていません。しかし、この「当尾」をあたりまえのように使っています。なぜなのか?

京都府のホームページに、 「歴史的自然環境保全地域当尾」 というページを見つけました。所在地が、木津川市加茂町西小及び岩船となっています。昭和26年(1951)にこの地域が加茂町に編入されるまでは、ここが「当尾村」と呼ばれていたのです。歴史の長さから言えば、「当尾」というのがやはり馴染むのでしょうね。

この当尾一帯は古くは浄土信仰の霊地として栄えてきた土地柄のようです 。「古来、南都仏教の影響を色濃く受け、世俗化した奈良仏教を厭う僧侶が穏遁の地として草庵を結び、念仏に専心したと伝えられています」 (資料1) 。そして 「当尾」という言葉は「塔婆が立ち並ぶ尾根という意味の『当尾』からきている」と由来が説明されています。 (資料2)

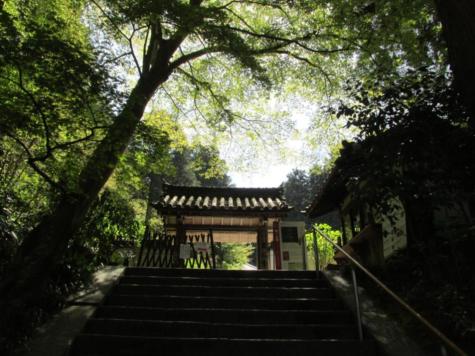

冒頭に岩船寺の山門を載せました。山の斜面に境内がありますので、山門も石段を上がった上にあります。山門の手前右に拝観受付所があります。

右の表札に、真言律宗で、山号が「高雄山 (こうゆうざん) 」と記されています。いただいたリーフレットによれば、山号に併せて院号があり、 「高雄山報恩院」と称するようです 。左の表札には、 「関西花の寺第15番」 と記されています。四季折々、境内には花が咲きますが、 特にアジサイの寺として有名 なのです。ちなみに、関西花の寺は二十五ヵ所の霊場からなっています。 (資料3) この他にも、 岩船寺は、仏塔古寺十八尊霊場の第4番 (資料4) 、神仏霊場第129番(京都第49番) (資料5) でもあります。

山門の前に立つと、真っ直ぐ先の木々の間に朱色の三重塔が遠望できます。写真に写っている参道を右方向に歩むと本堂が見えます。

本堂

本堂

現在の建物は昭和63年(1988)に再建されました。

梁間五間で正面と両側面に外廊がついています。向拝の梁間は二間です。頭貫の木鼻は斗を支える機能だけのものになっていて、最もシンプルな形式です。

向拝の蟇股は、草花文様の透かし彫りの簡素なもので、木鼻との均斉を保っています。

本堂でご住職の丁寧な説明を拝聴しました。本堂内は撮影禁止でした。

ネット検索していて、本尊の写真を掲載されているのを見つけました。こちらをご覧ください。

(NPO法人 ふるさと案内「かも」)

本尊はいわゆる丈六の阿弥陀如来坐像です。像高約3m、ケヤキの一本造り 。明治期の修理の際、像胎内に墨書銘が発見されたのです。「□□九年丙午九月二日丁丑」と元号が判然としないそうです。しかし、記されている干支から判断して、 平安時代・天慶9年(946)と推定 できるようです。平等院鳳凰堂は1053年に造立され、安置されている阿弥陀如来像はほぼ同じ像高ですが寄木造という技法によるもの。岩船寺のこの阿弥陀如来坐像はさらに100年余古い時代の作ということになります。 10世紀中期の代表的な基準像になるようです。行基作と伝えられています。 (資料6)

岩船寺と平等院の両阿弥陀如来坐像の写真を対比的に見ていくと、100年という時代差から生まれる作風の差異-体躯の表現、衣紋の形状、台座と光背の意匠・造形など-に興味深いものがあります。

鳳凰堂は御堂の中央に阿弥陀如来坐像が一躯安置され、御堂の壁面に天女像が楽器を奏し、舞っています。貴族文化が極楽浄土の華やかさを求めたのでしょう。一方、こちらは須弥壇の四隅に鎌倉時代に造立された四天王立像が配置されています。逆に天女像はありません。また、 どちらも阿弥陀三尊像という形式はとっていません。 この点も私には、興味深いところで別の課題が残りました。

岩船寺の創建とその歴史はお寺の焼失や移転などもありあまり明確ではないようです。いくつかの入手情報から言えることは、天平元年(729)に聖武天皇の命を受け、僧行基が大和国鳴川(現・奈良市東鳴川町)に 阿弥陀堂 を建立したことに始まるようです。その後、空海の甥で弟子でもあった智泉が嵯峨天皇の皇子誕生の祈願をし、鳴川の善根寺に 報恩院 を建立します。智泉の祈願後に、皇子(仁明天皇)誕生もあり、弘仁4年(822)に堂塔伽藍の整備がなされます。「最盛期には東西16町、南北16町の広大な境内に39の坊舎を有したが、承久の乱(1221)の兵火により、堂塔の大半を焼失。再建後も再び兵火で失い」という状況に陥ります。 この報恩院が現在の地に移されたようです 。一説では、弘安2年(1279)に報恩院が移され、同8年(1285)に落慶供養が行われたとか。「高雄山報恩院」の報恩院はここに由来するのでしょう。 (資料6,7)

鎌倉から江戸時代までは興福寺一乗院の直末寺であり、江戸時代に浄瑠璃寺の末院となったようです。そして、明治14年(1881)に 真言律宗西大寺の末寺となり、現在に至る とのこと。 (資料6,8)

本堂の正面に向かって立つと、左方向に 「阿字池」 があります。

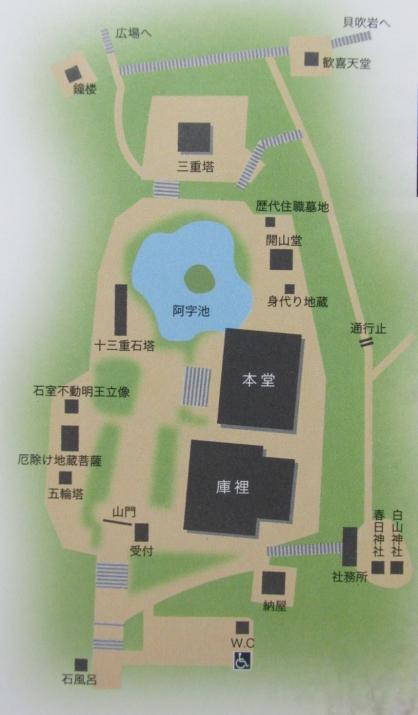

ここからのご紹介で位置関係をイメージしていただきやすくするため、入手リーフレットから境内案内図を切り出し、引用させていただきます。 (資料6)

右側から池を回り込み、本堂を眺めた景色

十三重石塔

十三重石塔「正和3年(1314)、妙空僧正の建立と伝える。初重の軸石の四面には金剛界四仏の梵字が薬研彫りで刻まれている。昭和18年、軸石のくぼみの中から水晶五輪舎利塔が発見される。」 (資料6)

金剛界四仏とは、阿閦 (あしゅく) ・宝生・阿弥陀・不空成就の四仏のことです。

背後の石段を登ると、三重塔があります。

三重塔は山の斜面を切り崩し、平坦地にした場所に建てられています。

そのため、さらに高みに上がって、三重塔の背後の山道を半周する形で塔を眺めることができます。

平地の境内に立つ塔では見られない塔の姿を間近に楽しめます。

仁明天皇が智泉大徳の遺徳を偲んで承和年間(843-847)に宝塔を建立したと伝えるそうですが、現在の三重塔は室町時代に建立されたもの。塔には嘉吉2年(1442)の刻銘があるそうです。建立当初の文様・色彩及び壁画が明らかになったことから、平成15年(2003)に復元されたのです。現在の塔の色彩が鮮やかなのは、この復元による結果です。

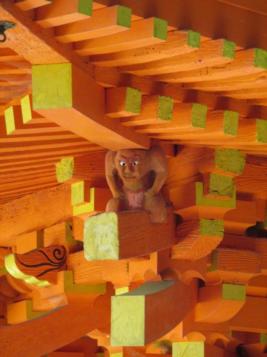

この三重塔の面白いのは、 塔の四隅の垂木を支える「隅鬼」の存在 です。

つまり 「天邪鬼」の木彫

が施されていることです。

つまり 「天邪鬼」の木彫

が施されていることです。天邪鬼は、四天王像の足許で踏みつけられているのを見るのが一番ポピュラーです。

ちょっと変わったところでは、 興福寺にある「天燈鬼像・龍燈鬼像」。灯籠の火袋部分を肩にのせるか、頭の上にのせているあの有名な木像です。興福寺のページはこちらからご覧ください。

変わり種の一つが、京都・西本願寺の「天水受け」の下の四隅を支える天邪鬼です。以前に拙ブログでご紹介しています。こちらをご覧ください。

(「スポット探訪 [再録] 京都・下京 西本願寺細見 -2 御影堂、天水受け、阿弥陀堂、埋め木、装飾彫刻・飾り金具等」)

空中の高いところに居るユーモラスな天邪鬼、コレ、必見ですね。

地に這いつくばっているんじゃなくて、同じく支える役割でも、高いところから見おろしているんですから・・・・。

ここの邪鬼も、龍燈鬼像と同じようなブリーフ様の下着をつけています。赤い色ですが、あの越中ふんどしと言われる純日本式のものではなさそうです。

三重塔の左側から山道を上がって行きますと、「鐘楼」があります。

「報恩の鐘」

と表示されています。

「報恩の鐘」

と表示されています。

ここから、三重塔の背後の山道をたどると、三重塔の上層部分を目の高さで眺めることができます。

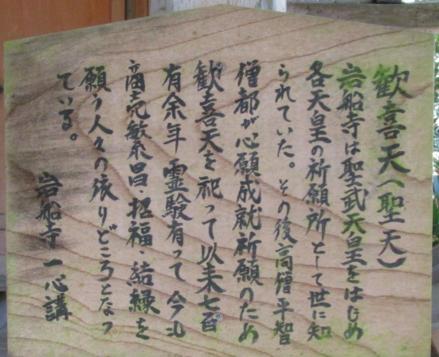

山道からさらに少し高みに開削された平坦地に、 「歓喜天(聖天)」を祀った御堂 があります。

東大寺別当平智僧都が心願成就祈願のために歓喜天を祀ったそうです。入手したリーフレットに記載はありませんが、この僧が岩船寺の中興開山と説明している資料もあります。 (資料9)

この御堂の頭貫の木鼻は象が彫刻され、その頭の上で斗を支えています。

上掲の再建本堂が、それ以前の形式を踏襲しているとするなら、その簡素で機能本意な点から、やはりこの御堂の建立よりも古い時代の痕跡を示すのかなと思う次第です。

蟇股に透かし彫りされた動物は、獅子でしょうか。脚が馬の蹄の様な感じですが・・・。これも空想上の動物でしょうね。

山道を下り始めて。三重塔の眺め

歴代住職墓地

歴代住職墓地 開山堂

開山堂

屋根の鬼瓦が一風変わっていて、惹きつけられる造形です。まるで人面の感じを受けます。こんな相貌のは初めて目にします。

また、頭貫も、興味深いものです。

一つは、木鼻のシンプルですが切り込みの形と線刻でしっかりと象の形象イメージを伝える造形です。おもしろいのは、頭貫の幅が明かなカーブで細くなり、象の首が柱から抜けて外に突き出た印象を強く持たせる造形であることです。他の木鼻と対比してみてください。併せて、頭貫の線刻文様が花のデザインに見えることです。波形の線刻がわりと多いと思いますので、目にとまりました。

開山堂と本堂との間には、数多くの石仏や宝篋印塔が集められています。この場所が、境内図では 「身代わり地蔵」 と記されています。ここも興味を惹かれる一隅です。

宝篋印塔は、その形が縦長でスリムな感じなところからか、ちょっとモダンな感じです。見慣れた定型的な宝篋印塔からすると、ちょっと異質な印象。基壇が何段も積み重ねられ、反り花の造形も大きくて厚みがあり、存在を主張している感じを受けます。塔身が小さいのに比べて、隅飾り突起がバランス的に大きすぎるからかもしれません。今まで見かけなかったタイプです。あるいは、いろんな石造パーツを宝篋印塔の形式に構成しただけなのか・・・。いずれにしてもおもしろいです。

観音の頭部がポツンと置かれた側に、三体石仏のレリーフがあり、宝篋印塔の向こう側には、この石仏があります。下半分が欠損した箱型の中に地蔵尊の上半身像が残っています。これが、たぶん身代り地蔵の一つなのでしょう。

こちらは、箱型の中に何体か刻まれた地蔵尊の右側が欠損しています。六体地蔵が彫られていたものの残欠でしょうか・・・・。

他にも石仏がありますが、すべてを撮っている時間がありませんでした。

参道を挟み庫裡の反対側、山門を入った左側に、 「石室不動明王立像」 があります。

線刻された銘によると、 鎌倉時代・応長2年(1312)に造立されたものだそうです 。壁の役割りをも兼ねた奧の1枚石に不動明王立像がレリーフされています。手前にある花崗岩製の角柱と不動明王立像の一枚石とで、寄せ棟造りの形にした一枚石が屋根としてかけられているのです。これもまた、興味深い形です。

「古寺巡訪」というブログに、この石室不動明王像の由緒について詳しい説明が記されています。ご紹介しておきます。

「応長二年(1312)塔頭湯屋坊の住僧盛現が眼病に苦しみ、不動明王に七日間の断食修法をされ、成満日には不思議にも眼病平癒された。そして報恩のために自ら不動明王を彫刻安置し、入滅の時『我が後生の凡俗にて眼病に苦しむものあらば、必ず岩船寺の不動明王を祈念せよ、七日間に祈願成就する』と遺言され」たとされています。 (資料10)

この不動明王像の左側に、厄除け地蔵菩薩の御堂があります。多くの参拝者がおられたので、写真を撮るのを遠慮しました。

その御堂のさらに左側、つまり山門に一番近いところに、 「五輪塔」 があります。

歓喜天(聖天)を祀ったといわれる上述の 東大寺別当平智僧都の墓と伝承される五輪石塔だとか 。昭和初期に岩船の北谷墓地からここに移されたそうです。 (資料6)

台座の下に基礎石が置かれ、笠石(火輪)の軒反 (のきぞり) が強いところに、近畿地方にみられる鎌倉時代の五輪塔の特色が出ています。

山門の内側から外を眺めた景色。本堂・庫裡のある境内が、けっこうな高さの位置にあります。

箱型石に納まる地蔵尊

岩船寺を出るときに、気づいた石仏です。門を出るとき右脇に安置されているのを眺めたと思います。隅取りされた箱型の石の中に地蔵尊立像が厚みをもって浮き彫りにされています。「身代り地蔵」として紹介されているブログもあります。

「岩風呂」 という表示が出ています。

山門の石段下。山門に向かう参道の左脇にあります。ウォーキングのメンバーに教えらるまで、気づいていませんでした。

まるで、古墳の石棺に使われたのではと思える大きさです。リーフレットには 、鎌倉時代のもので、「修行僧が身を清めるための風呂」と説明されています。 (資料6)

なぜ、こんな場所に? ここに置かれていること自体がなぜか、不可思議・・・・。

だけど、かつてこのあたりも岩船寺境内の一部であり、伽藍が建ち並んでいたと考えると、浴室がこのあたりにあっても、おかしくはないでしょうね。

「江戸時代寛永の頃(1624-1643)には、本堂、塔、坊舎、鎮守社等、十宇ほどになる」 (資料6) と、リーフレットの「岩船寺縁起」に記されていますので、本堂を中心に境内はもっと広かったのでしょう。

門前の石段を下り、すぐ左への道をに進むと、その先に急な石段があり、上に社務所があります。神社境内は自由に参拝できます。

石段の上が、白山神社と摂社春日神社が並ぶ境内です。

白山神社 摂社春日神社

この「白山神社」は、天平勝宝元年(749)、岩船寺伽藍守護のために建立されたと伝えられているようです。 報恩院がこの地に移る際に、この白山神社の神もこちらに遷座したということなのでしょう。

この境内の正面に道があり、進んで行くと、通行止の柵が置かれています。かつては、この先の山道をたどると、歓喜天堂に直接巡拝できたのです。

春日神社の右側、境内の縁に、この板碑が建てられています。

判読できるのは、右の板碑に「南無 天理 □□」、左の板碑に「月天 星天 日天」という文字です。その前に置かれた先の尖った石には、2つの記号の下に、「大えんくう」と刻されている感じです。その斜め左前には「八王子」、右斜め前には「べんざいてん」と刻された小石が建てられています。

本殿の背後には、境内の結界を示すかのように、神々の名前を刻した石が建て並べてあるようでした。こういう形式も初めて見ます。

この白山神社境内にも、様々な信仰対象となる諸神が集っておられるようです。

岩船寺・白山神社は、時間をかけてゆっくりと拝見するのがよい寺社です。

改めて、違う季節に再訪してみたいもの・・・・・。

ウォーキングとしては昼食休憩時間を含めて時間をとれた場所ですが、それでもやはり短かった!

これからがいよいよ、浄瑠璃寺に向かう行程での、「当尾の石仏巡り」です。

つづく

参照資料

1) 当尾の石仏 :「木津市観光ガイド」

2) 歴史的自然環境保全地域当尾 :「京都府」

3) 関西花の寺二十五ヵ所 ホームページ

第15番 岩船寺

4) 仏塔古寺十八尊霊場会 ホームページ

第4番 岩船寺

5) 神仏霊場会 ホームページ

京都 楽土の道 参加霊場

6) 「岩船寺」 当日、拝観時にいただいたリーフレット

7) 岩船寺 :ウィキペディア

8) 岩船寺 :「京都風光」

9) 岩船寺 :「京都通(京都観光・京都検定)百科事典」

10) 岩船寺 :「古寺巡訪」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

岩船寺 :「木津川市観光ガイド」

岩船寺 本堂 新築工事 :「(株)西澤工務店」

平等院 沿革 平等院の文化財

行基 :「古寺巡訪」

真言律宗 :ウィキペディア

真言律宗総本山 西大寺 ホームページ

南山城のたずねておきたい遺跡や歴史遺産 2004年4月版

選:森 浩一 解説:鋤柄俊夫

「6.浄瑠璃寺と岩船寺(加茂町)」として採り上げられています。

岩船寺 京都府木津川市加茂町 雨上がり 鐘の音 :YouTube

岩船寺 紫陽花 :「みんなのデジブック広場」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く&探訪 [再録] 京都・木津川市 加茂町 -1 まず常念寺へ

歩く&探訪 [再録] 京都・木津川市 加茂町 -2 金蔵院・大畑口・六地蔵石龕仏 へ

歩く&探訪 [再録] 京都・木津川市 加茂町 -4 石仏めぐり 岩船寺から浄瑠璃寺まで へ

歩く&探訪 [再録] 京都・木津川市 加茂町 -5 浄瑠璃寺 へ

歩く&探訪 [再録] 京都・木津川市 加茂町 -6 当尾(西小)の石仏と府道歩き へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歩く [再録]] カテゴリの最新記事

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.