ヒット商品応援団日記No798毎週更新) 2021.10.8

今回の未来塾は緊急事態宣言が解除され、1年8ヶ月のコロナ禍を通し、どんな価値観の転換が起きているか。その先にあるウイズコロナ、コロナとどう向き合っていくのかを戦後の時代変化を踏まえ考えてみた。特に、バブリ崩壊以降大きな時代潮流である「昭和」、特に昭和30年代に注目し、その価値観変化を学ぶこととした。

「下山から見える風景」

失われたものを求めて

1年8ヶ月前、「未知」のウイルス、新型コロナウイルスという感染症に向き合ったが、それは「未知」であるが故、疑問への答えは留保してきた。留保と言うより、疑問を心の中に押し殺していったと言うのが本音であろう。

そして、コロナ禍を経験して、多くの経験の中、問題・課題があらわになった。生活実感から見ていくと、給付金支給の混乱と遅れに見られたように、いかにIT化、デジタル化・システム化があらゆるところで遅れていたか。国民皆保険という誇るべき制度を持ち病床数も世界で有数の医療を持っていると言われてきた日本であるが、残念ながら感染症には対応できなかったこと。こうしたことは個々の専門家にその評価を任せることとし、私の専門分野はやはり「消費」を中心とした生活者のライフスタイル変化にある。

感染症によって失った生活実感の第一は、人と会うことができなくなったことである。その象徴がソーシャルデイスタンス、人との距離を保つことであり、不要不急といった行動の制限となった。テレワーク、リモートによる会議といったビジネス変容から始まり、「多人数による会食」の制限、・・・・・・・つまり、人間が本来持っていた人と人との「つながり」、単なる通信としての繋がりではなく、人が持つ「温もり」の交感を失ってしまったことであろう。しかも、強制としてのそれだけではなく、「自制」によるものであり、自らの精神世界に大きな影響を及ぼした。

その精神世界であるが、2018年のベストセラーに「漫画 君たちはどう生きるか」(吉野源三郎著)があった。80年前の児童小説の漫画化である。10年ほど前からエンディングテーマである「終活」が静かなブームになり、最近ではTV番組「ポツンと一軒家」のような人生コンセプトに注目が集まる時代となっている。不確かな時代、不安の時代にあっては、世代に関係なく「どう生きたら良いのか」という人生の時代になったということである。背景にあるのは個人化社会が進めば進むほど、「生き方」が求められるということだ。

コロナ禍が始まって1年半、ワクチン接種も50%を超えるまで進んできた。一方、デルタ株という新たな敵によって7月下旬以降感染が急激に拡大し8月13日には5300名を超える。しかし、お盆休み以降「人流」は増加しているのに感染者は急激に減少する。人流の増加が感染拡大を促すと言っていた感染症の専門家は誰一人真逆の結果である減少理由を説明することができないでいる。私に言わせれば、ワクチン効果もあるが、最大の理由は個々人の「自制」によるもので、その自制を促したのは感染者数と共に「膨大な自宅療養者数」、そのシグナルによるものである。「セルフダウン」という自己管理を再び始めたということだ。そこでこれからはタイトルにある「下山から見える風景」として、まだまだ続くある意味でポストコロナ・ウイズコロナのライフスタイル変化を見据えた分析の第一歩を踏み出すこととした。

「下山」という視座

タイトルにある「下山」とは作家五木寛之の「下山の思想」からのものである。「下山」とは戦後日本の時代変化を表現したもので、簡略化して言えば、荒廃した日本から周知のように成長を果たし、今日に至っている時代の変化を「登山」に喩えて今はどんな時代にいるのかを俯瞰して見せた著作である。五木寛之はその著書の冒頭で「いま 未曾有の時代が始まろうとしている」と書き、いや既に始まっているとも書いている。私の言葉で表現するとすれば、「いま またパラダイムチェンジ(価値観の転換)が始まろうとしている」と言うことになる。実はこの「パラダイムチェンジ」と言うキーワードが社会へと広く浸透したのは1990年代初頭のバブル崩壊後であった。今回のコロナ禍はバブル崩壊に匹敵するようなものではないと思うが、少なくとも価値観の転換を促したことは事実であろう。

今回のテーマは「下山」から見える生活者の風景、戦後の成長結果を「成熟」として見ていくならば、ある意味停滞、いや立ち止まったままの社会経済にあって、「次」への着眼を見出せるのではないかと言う仮説のもとでのテーマ設定である。

コロナ禍によって疲弊したのは日本の社会経済ばかりでなく、一人ひとりのこころが壊れてしまう寸前の状態にいる。壊れてしまった飲食事業、観光産業、・・・・・・・・そうした社会経済の前に、まずは一人ひとり生活者個人の「こころ」を立て直さなければならない。つまり、医療をはじめ多くの「危機」が指摘されてきたが、実はコロナとの戦い方を改めて問い直すことが問われている。どのように危機に立ち向かうかを下山という視座で乗り越えるという試みである。下山とは既に登山を終え山を降り日常に向かう途中のことである。登山途中にも多くの危機に出くわし乗り越えてきた。下山とはその危機に立ち向かう知恵や経験に学ぼうということである。

「過去のなかに未来を見る

”過去に向かう「遠いまなざし」という。人間だけに見られる表情であろう。”と、三木成夫はその著書「胎児の世界」(中公新書)の「まえがき」に書いている。記憶とは回想とは無縁の場で、「生命」の深層の出来事で、遠い過去が、突如、一つのきっかけでよみがえってくると。三木成夫は人類の生命記憶、胎児の世界を書いたものであるが、数十億年という生命誕生の過去を遡ることはできないが、人は時に立ち止まり、過去へと想いは向かうものである。

ところで2005年度の日本アカデミー賞を受賞した映画に「ALWAYS三丁目の夕日」があった。西岸良平さんのコミックを原作にした昭和30年代の東京を舞台にした映画である。ここに描かれている生活風景は単なるノスタルジックな想いを想起させるだけではない。そこには物質的には貧しくても豊かな生活、母性・父性が描かれ忘れてしまった優しさがあり、そうした心象風景で泣かせる映画である。おそらく潜在的には既にあったものと思うが、昭和回帰という回想としての社会現象が一斉に表へと出てきたその先駆けの一つであった。

そして、もう一つが冒頭の画像、宮崎駿監督のジブリ作品「となりのトトロ」であろう。ストーリーは「ALWAYS三丁目の夕日」とは異なるが、同じ昭和30年代前半の日本を舞台にしたファンタジーアニメである。田舎へ引っ越してきた草壁一家のサツキ・メイ姉妹と、子どもの時にしか会えないと言われる不思議な生き物・トトロとの交流を描いた作品である。ジブリ作品の中では初期のアニメ映画であるが、大ヒット作となる「千と千尋の神隠し」(観客動員数2350万人)や「もののけ姫」(1420万人)などと比較すると、わずか80万人であった。しかし、同じ昭和30年代と言う「時代」をテーマとし、そこに生きる人間を描いた点は共通している。「となりのトトロ」における子供にしか会うことができない不思議な生き物トトロとは「大人」が失ってしまった「何か」のことであり、宮崎駿監督の言葉に変えれば工業化、都市化、世界化・・・・・・・経済成長という豊かさと引き換えに失ってしまった「何か」のことである。つまり、今なお大きな潮流となっている昭和レトロ、その中心である昭和30年代の「何か」を描こうとしたかである。

それは、「となりのトトロ」をはじめとした初期作品には以降のジブリ作品の「原型」がある。多くの映画制作がそうであるように、時代の変化と共に観客が求める「多様なテーマ」を取り入れていくこととなる。それは危機の時に常に言われる「創業の精神に立ち返る」ではないが、企業の場合も同様実は立ち返るべき「何か」が語られているからだ。

昭和30年代という時代

昭和という元号の時代は戦前からであるが、昭和レトロのように広く使われるようになったのは戦後であり、平成の時代との比較において使われ、特にバブル崩壊の意味を問う場合が多かった。バブル崩壊以降は失われた30年とも言われるように戦後昭和の高度経済成長期と比べ平成は低成長期・沈滞の時代と言われる。そんな表現をされる戦後昭和の活力、物質的には貧しくても多くの人が生き生きとした時代の象徴として「昭和30年代」があった。つまり、敗戦、荒廃した社会経済、勿論そうした混乱の中生活する人々の「こころ」はどうであったか。まさに日本の登山が始まった時期であった。

1965年11月からのいざなぎ景気と比較される2002年からの平成景気との違いは数字上だけでなく、例えば昭和のいざなぎ景気時代は「Always三丁目の夕日」のような集団就職の時代と就職氷河期を終えた売り手市場の平成就職時代との比較。いや、そもそも比較の前提であるが、昭和の団塊世代は大学卒は全体の15%で中高卒が85%であったのに対し、平成・令和の今はほとんど短大を含め大学全入時代である。年々給料が増えていった1億総中流時代の団塊世代に対し、安定を求める平成・令和の若者の幸福感とは決定的に異なる。昭和30年代とは貧しさを脱却するためのスタートの時期であり、それは以降の競争社会の幕開きの時期でもあった。後に「格差」という言葉が生まれてくるが、昭和30年代には格差も何もない、多くの人が等しくスタートラインに立った競争であった。それは人も企業も同様で、自動車のホンダもソニーも皆町工場であった。「Always三丁目の夕日」の舞台も東京下町の町工場、自転車工場に集団就職する「金の卵」と受け入れる暖かい家族の物語であるが、実は自動車工場への就職であるとばかり思って上京したのだが、自転車工場であったという互いの勘違いから物語は始まる映画である。

ところで町工場からスタートしたホンダは創業者の夢であったビジネスジェット機まで開発販売するまでになった。その世界企業の土台となったのがスーパーカブというまったく新しい使い勝手とスタイリングのバイクであった。このスーパーカブの開発も昭和30年代、1957年であった。

今日の名だたる企業の多くはこの時代に生まれた。その誕生の本質はベンチャーであり、今でいうところのワークライフバランスとは真逆の生き方であった。町工場から始まったホンダは、社長も社員もなく昼夜なく、油まみれで働いた時代であった。創業者本田宗一郎は社員を家族と思い、社員もまた宗一郎を「オヤジ」と呼んだ、日本全国小さな家族が至る所にあった。それはまさに「Always三丁目の夕日」が描いた世界である。実の家族と共に、もう一つの「家族」があったということだ。そして、この時代こそ「登山」の時代であり、企業も生活者も皆ベンチャーの一員であった。後に成長と共に、「家族経営」からの脱却と揶揄されたが、今日のベンチャー企業同様ある面では労働分配率は大きく、社長も社員も報酬面でもそれほど大きくはなかった。

昭和を駆け抜けた 「時代おくれ」

ところであのヒットメーカーである作詞家阿久悠は亡くなる前のインタビューに答えて、昭和と平成の時代の違いについて次のように語っている。

「昭和という時代は私を超えた何かがあった時代です。平成は私そのものの時代です」と。「私を超えた何か」を志しと言っても間違いではないと思うが、時代が求めた大いなる何か、と考えることができる。。一方、「私そのもの」とは個人価値、私がそう思うことを第一義の価値とする時代のことであろう。阿久悠が作詞した中に「時代おくれ」という曲がある。1986年に河島英五が歌った曲である。

「・・・はしゃがぬように、似合わぬことは無理をせず、人の心を見つめ続ける時代おくれの男になりたい」というフレーズは、50代以上の人だと、あの歌かと思い起こすことだろう。昭和という時代を走ってきて、今立ち止まって振り返り、何か大切なことを無くしてしまったのではないかと、自問し探しに出るような内容の曲である。

昭和男の素の世界、寡黙でシャイな男の姿であるが、ごく普通の人間模様を描いた曲である。晩年、阿久悠は「昭和とともに終わったのは歌謡曲ではなく、実は、人間の心ではないかと気がついた」と語り、「心が無いとわかってしまうと、とても恐くて、新しいモラルや生き方を歌い上げることはできない」と歌づくりを断念する。歌が痩せていくとは、心が痩せていくということである。

また、昭和の匂いのする俳優と言えば、やはり高倉健となる。「網走番外地」などの任侠映画から「幸福の黄色いハンカチ」を転換点に「鉄道員」や遺作となった「あなたへ」を通底するものがあるとすれば、それは「時代との向き合い方が不器用で寡黙な男」となる。全てが過剰な時代であるが故に、この寡黙さのなかにざわめく言葉、無くしかけているものに気づかされる。それを昭和という時代おくれを通し、日本人とか男といったアイデンティティを、いや「生き様」といった生ききる人生を想起させてくれた俳優の一人である。まさに「時代おくれの一人」であった。

記憶の再生産 もう一つの昭和30年代

記憶を呼び起こしてくれるものは東京という都市においても至る所で見ることができる。今なお再開発の途上にある都市であるが、戦後の商店街の歴史を見ていくとわかるが、その誕生は上野アメ横のように闇市という市場からのスタートがほとんどである。サラリーマンの街新橋にも闇市はあり、駅前の再開発によって収容先となったのが駅前ビルである。吉祥寺のように駅北口の一角、ハモニカ横丁などはその昭和の世界を逆に集積することによって若者の観光地になり、また新宿西口の思い出横丁も戦後の市場跡の名残である。現在はコロナ禍によるインバウンド需要がないため外国人観光客はほとんどいないが、それまではまさにインバウンド観光地の一つであった。

実は記憶の中にしかない上野駅を見ていくと、その「記憶」のもつ意味が見えてくる。昭和30年代「金の卵」たちが夜行列車に乗って上京した駅が上野駅であった。北海道新幹線開業に向けた再開発で旧上野駅の雰囲気を一部残しながらも、明るい都市型ショッピングセンターを併設した駅へと変わっていく。実はこの上野駅を舞台にあのミュージシャン中島みゆきが「ホームにて」という曲を書いている。

実は大ヒットした「わかれうた」のB面に入っていた歌であるが、中島みゆきフアンには良く知られた歌である。

ふるさとへ 向かう最終に

乗れる人は 急ぎなさいと

やさしい やさしい声の 駅長が

街なかに 叫ぶ

・・・・・・・・・・”

“・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

灯りともる 窓の中では 帰りびとが笑う

走りだせば 間に合うだろう

かざり荷物を ふり捨てて

街に 街に挨拶を

振り向けば ドアは閉まる

中島みゆきの出身地は北海道で、上京し降り立ったであろう上野駅を舞台にした歌であると思う。こころの機微を歌う中島みゆきのことだから、「故郷に帰ろう、でも・・・」と迷い躊躇する気持ちを歌ったもので、やさしい駅長さんを通じて”乗れる人は 急ぎなさい(がんばりなさい)”という応援歌である。

東京は多くの地方出身者の寄せ集め都市である。故郷を後にしたが、失くしたわけではない。そんなこころの中にある「故郷」の応援歌は数多くヒットした。時代おくれのシニア世代も、こころの中でこうした応援歌を口ずさんでいる。

豊かさと引き換えにした「何か」

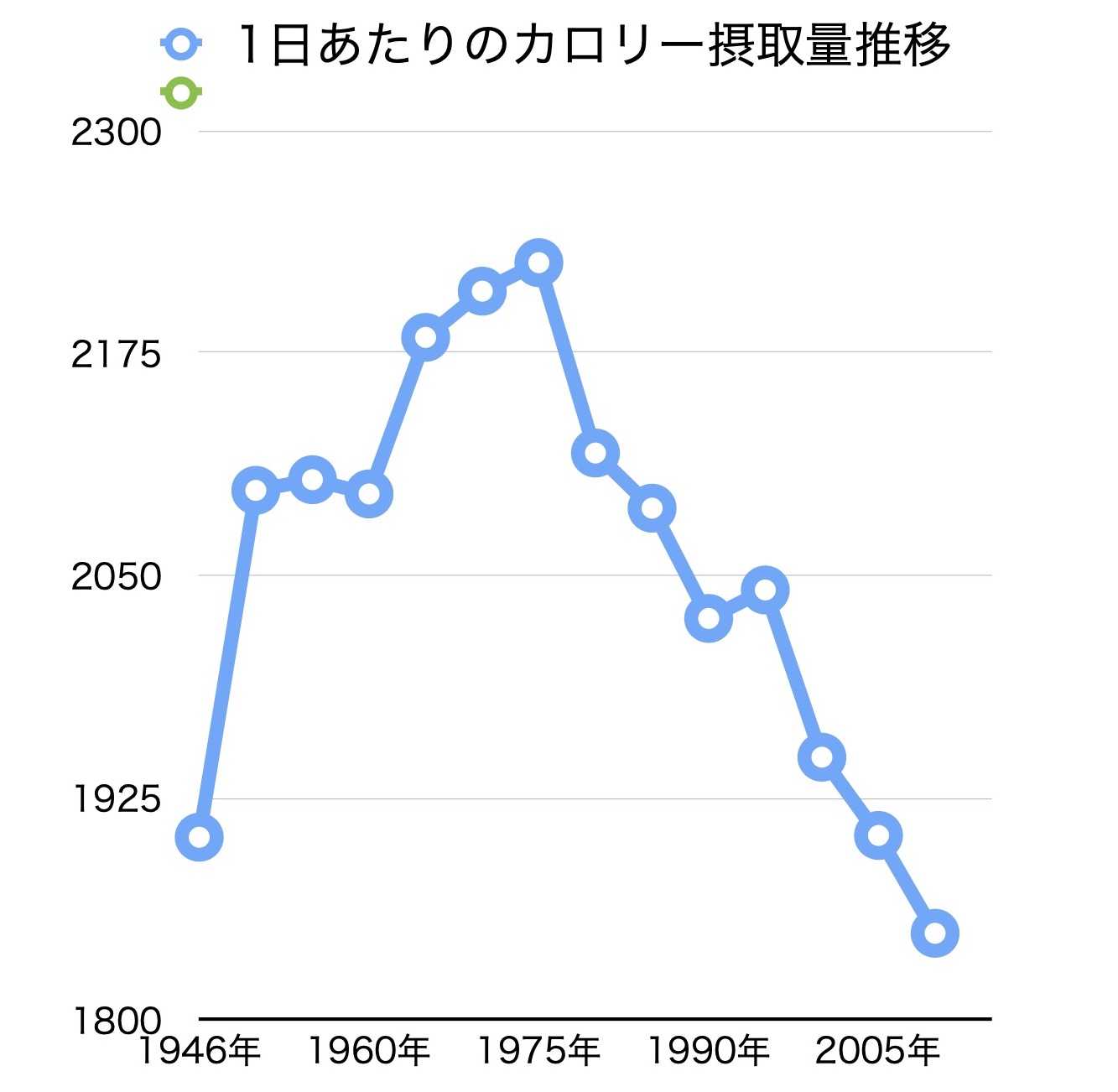

バブル崩壊後の1990年代、戦後の経済成長によって得られた「豊かさ」とは何であったのか、そんな議論が社会に提示されたことがあった。例えば、それまで生きるために必要であった「食」が家計支出に占める比率、既に死語となってしまったエンゲル係数が支出の50%を大きく下回り、レジャーやファッションといった支出が大きくなった。その「食」の変化であるが、1990年代ダイエットブームによって大きく変化していく。ある意味でそうした支出を豊かさの表現であるとした時期があった。昭和30年代の「空腹」を満たす食から、痩せてスマートになるための食への価値観の転換であった。「豊かさ」の意味合いもまた変化してきたということだ。ちなみに、学校給食が本格的に始まったのは昭和31年であった。団塊の世代にとっては懐かしいコッペパンと脱脂粉乳、それに時々出される鯨肉の竜田揚げ・・・・・今食べるとなると決して美味しいとは言えない給食であるが、貧しくても「空腹」を満たしてくれた食であった。

-

第二の創業へ 復活を願って 2022.01.03

-

未来塾(45) コト起こしを学ぶ(後半) 2021.12.19

-

未来塾(45) コト起こしを学ぶ(前半) 2021.12.15

PR

Calendar

Freepage List

Keyword Search