テーマ: 国内旅行どこに行く?(51838)

カテゴリ: 歴史全般

<久米島の歴史を訪ねて その2>

田圃(左)と田芋(ターウム)畑(右)

琉球王朝が石垣島で起きた「オヤケアカハチの乱」に宮古島の仲宗根豊見親と久米島の君南風を送って戦わせたのは、自らの手を汚さないため。オヤケアカハチは琉球王朝にとっては反逆者だが、八重山の民衆にとっては英雄的な存在だ。

水田と田芋畑があった。田芋(ターウム)はねっとりとした食感で、水田で育てる。久米島は水に恵まれた島。だから沖縄でも珍しい水田があったのだ。

五枝の松

五枝の松

運転手さんが「五枝の松」に案内してくれた。松の種類はリュウキュウマツで、普通のものは上に真直ぐ伸びる。ここは地下が岩だらけのため栄養が乏しく、枝は低く垂れ下がったのだとか。確かに見事な枝ぶりだった。

具志川城

次に向かったのが具志川城。これで「ぐしかわぐすく」と読む。久米島を最初に支配した按司(あじ)の次男がこの城の主で、先刻訪ねた上江洲家の先祖に当たる由。城が築かれたのは14世紀初めで、久米島が琉球王朝の支配下に入ったのが16世紀初頭なので、この城が使われたのは約200年間だけ。その後は廃城になったのだろう。近年城壁が整備され、国の史跡に指定。

城域を示す図面

城域を示す図面

城の立地と石垣のカーブは、沖縄本島の勝連城と似ている。沖縄本島には具志川城と言う名の城(ぐすく)が2か所あるが、いずれも海の傍の崖の上にある。ただし、旧具志川市(現おもろ市)の具志川城は「城」ではなく聖地だった。日本の城と違って沖縄の「ぐすく」は、聖地や風葬墓の性格を有するものがある。

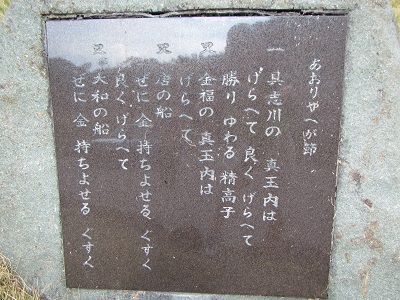

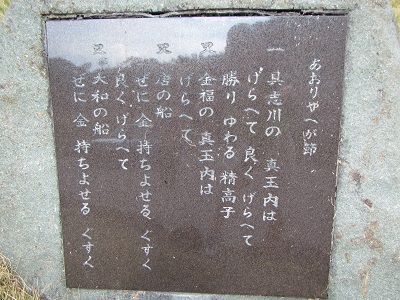

「おもろ」の石碑

具志川城を謡った「おもろ」の一節が石碑に刻まれていた。「おもろさうし」は琉球王朝時代の文学で、節をつけて歌う「歌謡」と呼ばれる詩。具志川城はとても立派で栄えており、港には唐(中国)や大和(日本)の貿易船も到来して、城は黄金に満たされていると言うような内容みたいだ。

見張り台

見張り台

この高台から外国船などを見張っていたようだ。写真はまだたくさんあるが、別の機会に紹介したい。

次に向かったのがドーガー。左手がドーガーの全体像で、右側の拝所(うがんじゅ)には香炉が置かれていた。「ガー」とは井戸や泉水のことで、沖縄の島々ではとても貴重な存在だ。そのため聖地として信仰の対象でもある。

左手が堂井。これでドーガーと読む。泡盛の銘柄「久米島の久米仙」はこの水で作る。今でも現役の泉で、水が滾々と湧き出ている。右側は近くの比屋井(ヒヤガー)で、現在では飲料水になってないようだ。

ミーフガー

次に訪ねたのがミーフガー。この「ガー」は正しくは「グワー」で小さい、可愛いの意味。つまり「穴っこ」だ。前夜居酒屋の女将に久米島で訪ねるとしたらどこがお薦めか尋ねた。その答がここ。「女性の・・」と言いかけたのでピンと来た。よその島からも子宝を授かりたい女性が拝みに来、拝所がある由。そして明日のフルマラソンの折り返し点。

左の「ウティダ石」は琉球王朝時代の暦石。粟国島から太陽が昇れば春分、渡名喜島から太陽が昇れば夏至、渡嘉敷島から太陽が昇れば秋分と言うように、太陽の位置で農作業の目安にした。

右の標識は久米島紬(つむぎ)の顕彰碑。中国から伝わった紬の技術はここで発展し、税として首里の王府に納められた。また有名な奄美の大島紬の技術は、久米島から伝えられた由。

宇江城

宇江城

次に向かったのが宇江城(うえぐすく)。島の支配者の長男の居城だった由。標高309.5mの山上にあるこの城は県内で最も高地にある城で、眼下には東シナ海が広がる。国の史跡に指定。

城の案内図

城域はとても広く、複数の郭(くるわ)や見張り台、井戸、抜け道などを有している。

石垣の一部

石垣の一部

沖縄の城の石垣は普通穴が開いた柔らかい石灰岩であることが多いが、ここの石は先ほど訪れた具志川城同様、堅い石灰岩(写真)もあった。沖縄本島北部にある今帰仁城(世界文化遺産)の石質に良く似ている。

城跡に立つ私

後の海は東シナ海。この海を渡って中国や日本の貿易船が久米島へやって来たのだろう。

アーラ岳遠景

アーラ岳遠景

遥か彼方のアーラ岳(287m)が一番初めに噴火して出来たそうだ。次にこの周辺が噴火して2つの山が繋がり、久米島になった由。ミーフガー付近の海岸には、火山弾と思われる石や、噴火によって出来た火山地形が残されていたが、別な機会に紹介したい。

伊敷索城の石垣

最後に訪れたのが伊敷索城(ちなはぐすく)跡。これで「ちなは」とはとても読めない。この島の最初の支配者がこの城の主で父親の伊敷索按司。城の直ぐ下を白瀬川が流れ、その河口を港として使ったようだ。石垣は柔らかい珊瑚礁で、崩れたまま放置されている。沖縄本島恩納村の山田城跡ととても良く似た感じだ。この城跡の下の県道が翌日のマラソンコースになっている。

ソーキソバ

ソーキソバ

島の歴史を訪ねる旅は私にとってはとても有益なものだった。タクシー料金1万円を支払い、食堂で軟骨ソーキソバ(600円)を食べる。右側の小さな瓶はコーレーグース(高麗薬)。唐辛子を泡盛に付け込んだ調味料で、独特の味と香り。

この後、翌日のレースの選手受付を済ませ、臨時のバスでホテルへ戻った。沖縄勤務当時の先輩N氏の実家には鍵がかかり、ご家族と会えなかったのが残念だ。<続く>

田圃(左)と田芋(ターウム)畑(右)

琉球王朝が石垣島で起きた「オヤケアカハチの乱」に宮古島の仲宗根豊見親と久米島の君南風を送って戦わせたのは、自らの手を汚さないため。オヤケアカハチは琉球王朝にとっては反逆者だが、八重山の民衆にとっては英雄的な存在だ。

水田と田芋畑があった。田芋(ターウム)はねっとりとした食感で、水田で育てる。久米島は水に恵まれた島。だから沖縄でも珍しい水田があったのだ。

五枝の松

五枝の松運転手さんが「五枝の松」に案内してくれた。松の種類はリュウキュウマツで、普通のものは上に真直ぐ伸びる。ここは地下が岩だらけのため栄養が乏しく、枝は低く垂れ下がったのだとか。確かに見事な枝ぶりだった。

具志川城

次に向かったのが具志川城。これで「ぐしかわぐすく」と読む。久米島を最初に支配した按司(あじ)の次男がこの城の主で、先刻訪ねた上江洲家の先祖に当たる由。城が築かれたのは14世紀初めで、久米島が琉球王朝の支配下に入ったのが16世紀初頭なので、この城が使われたのは約200年間だけ。その後は廃城になったのだろう。近年城壁が整備され、国の史跡に指定。

城域を示す図面

城域を示す図面城の立地と石垣のカーブは、沖縄本島の勝連城と似ている。沖縄本島には具志川城と言う名の城(ぐすく)が2か所あるが、いずれも海の傍の崖の上にある。ただし、旧具志川市(現おもろ市)の具志川城は「城」ではなく聖地だった。日本の城と違って沖縄の「ぐすく」は、聖地や風葬墓の性格を有するものがある。

「おもろ」の石碑

具志川城を謡った「おもろ」の一節が石碑に刻まれていた。「おもろさうし」は琉球王朝時代の文学で、節をつけて歌う「歌謡」と呼ばれる詩。具志川城はとても立派で栄えており、港には唐(中国)や大和(日本)の貿易船も到来して、城は黄金に満たされていると言うような内容みたいだ。

見張り台

見張り台この高台から外国船などを見張っていたようだ。写真はまだたくさんあるが、別の機会に紹介したい。

次に向かったのがドーガー。左手がドーガーの全体像で、右側の拝所(うがんじゅ)には香炉が置かれていた。「ガー」とは井戸や泉水のことで、沖縄の島々ではとても貴重な存在だ。そのため聖地として信仰の対象でもある。

左手が堂井。これでドーガーと読む。泡盛の銘柄「久米島の久米仙」はこの水で作る。今でも現役の泉で、水が滾々と湧き出ている。右側は近くの比屋井(ヒヤガー)で、現在では飲料水になってないようだ。

ミーフガー

次に訪ねたのがミーフガー。この「ガー」は正しくは「グワー」で小さい、可愛いの意味。つまり「穴っこ」だ。前夜居酒屋の女将に久米島で訪ねるとしたらどこがお薦めか尋ねた。その答がここ。「女性の・・」と言いかけたのでピンと来た。よその島からも子宝を授かりたい女性が拝みに来、拝所がある由。そして明日のフルマラソンの折り返し点。

左の「ウティダ石」は琉球王朝時代の暦石。粟国島から太陽が昇れば春分、渡名喜島から太陽が昇れば夏至、渡嘉敷島から太陽が昇れば秋分と言うように、太陽の位置で農作業の目安にした。

右の標識は久米島紬(つむぎ)の顕彰碑。中国から伝わった紬の技術はここで発展し、税として首里の王府に納められた。また有名な奄美の大島紬の技術は、久米島から伝えられた由。

宇江城

宇江城次に向かったのが宇江城(うえぐすく)。島の支配者の長男の居城だった由。標高309.5mの山上にあるこの城は県内で最も高地にある城で、眼下には東シナ海が広がる。国の史跡に指定。

城の案内図

城域はとても広く、複数の郭(くるわ)や見張り台、井戸、抜け道などを有している。

石垣の一部

石垣の一部沖縄の城の石垣は普通穴が開いた柔らかい石灰岩であることが多いが、ここの石は先ほど訪れた具志川城同様、堅い石灰岩(写真)もあった。沖縄本島北部にある今帰仁城(世界文化遺産)の石質に良く似ている。

城跡に立つ私

後の海は東シナ海。この海を渡って中国や日本の貿易船が久米島へやって来たのだろう。

アーラ岳遠景

アーラ岳遠景遥か彼方のアーラ岳(287m)が一番初めに噴火して出来たそうだ。次にこの周辺が噴火して2つの山が繋がり、久米島になった由。ミーフガー付近の海岸には、火山弾と思われる石や、噴火によって出来た火山地形が残されていたが、別な機会に紹介したい。

伊敷索城の石垣

最後に訪れたのが伊敷索城(ちなはぐすく)跡。これで「ちなは」とはとても読めない。この島の最初の支配者がこの城の主で父親の伊敷索按司。城の直ぐ下を白瀬川が流れ、その河口を港として使ったようだ。石垣は柔らかい珊瑚礁で、崩れたまま放置されている。沖縄本島恩納村の山田城跡ととても良く似た感じだ。この城跡の下の県道が翌日のマラソンコースになっている。

ソーキソバ

ソーキソバ島の歴史を訪ねる旅は私にとってはとても有益なものだった。タクシー料金1万円を支払い、食堂で軟骨ソーキソバ(600円)を食べる。右側の小さな瓶はコーレーグース(高麗薬)。唐辛子を泡盛に付け込んだ調味料で、独特の味と香り。

この後、翌日のレースの選手受付を済ませ、臨時のバスでホテルへ戻った。沖縄勤務当時の先輩N氏の実家には鍵がかかり、ご家族と会えなかったのが残念だ。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史全般] カテゴリの最新記事

-

ウクライナの平和を祈って(17) 2022.03.18 コメント(2)

-

戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.27 コメント(4)

-

戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.26 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.