カテゴリ: 考古学・日本古代史

<青森県立郷土館の展示物 その4>

昨年の6月末に訪れた青森県立郷土館の展示物の中で、縄文時代の遺物を中心に紹介しています。中には「もう飽きた」と言われる方もいるでしょうが、今日が最終回ですので辛抱して最後までお付き合いくださいね。

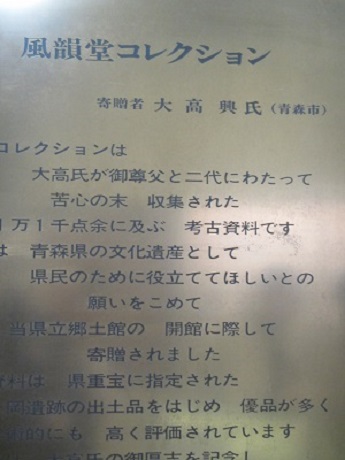

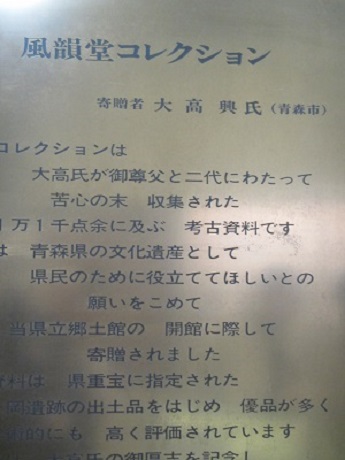

この博物館の縄文時代に関する展示物のうち、中心となっているのが『風韻堂コレクション』です。参考のため説明板の一部を撮影したのですが、欠けた部分がありました。それでもこのコレクションの趣旨や、収集された点数が辛うじて判読出来ます。恐るべきことに医師の親子が2代に亘って収集した点数は1万1千点に及ぶみたいです。一体どれだけの時間と経費を要したことでしょう。彼らの努力が、今日多大な恩恵を私達にもたらしているのです。

恐らく親子は忙しい勤務の合間を縫って色んな遺跡を訪れ、付近の住人を1軒1軒巡って遺跡から出土した遺物のうち彼らの目に適ったものを代価を支払って入手したのでしょう。今は文化財保護法でそのようなことは禁止されていますが、当時は許されていたのでしょうね。そんな苦労のお陰で、私達は優れた縄文(一部はそれ以降の時代の遺物も含まれているでしょうが)の文化に接することが出来るのです。

『風韻堂コレクション』として展示されていたのはせいぜい数百点。残りの大半はきっと大切に保存されているのでしょう。この日は旅の最終日。東北新幹線に乗る時間ギリギリまで、私は夢中になって写真を撮っていました。恐らく400枚近い枚数になったはず。今回のシリーズで紹介したのが、その一部です。では早速今日もご案内しますね。

1)

おどろおどろしい縄目がついた土器。これが縄文土器の特徴の一つです。縄文人のエネルギーを感じますね。

2)

美しい縄文がつけられた注口器ですね。

3)

これは高杯(たかつき)でしょうか。透明のビニール糸は、土器の倒覆を防ぐための措置です。

4)

縁の細かい飾りがとても美しい鉢です。

5)

洗練されたデザインの細頸壺。後世の「綾杉紋」にも似ているような気がします。

6)

浮き出た文様が美しい広口の壺。

7)

見事な縄目がついています。これぞまさしく縄文土器と言った感じかな?

8)

大胆なデザインの広口壺。

9)

縄文人の高い精神性が良く表れた壺。見事な作品ですね。

10)

この文様には縄文人の呪術性や宗教観がとても良く表れているように感じました。

11)

まるで古代ギリシャの壺を思わせるような土器。こんなものが果たして縄文時代にあったんだろうか。

12)

こんな展示がありました。一番右が恐らくは酸化第二鉄の鉱石と思われます。通称ベンガラと呼ばれ、現代も優れた染料として使われています。真ん中に見える石皿は鉱石を擂り潰して粉末にするための擂り鉢ですね。そして一番左はベンガラを塗った土器。文様から縄文土器であることが分かります。と言うことは、縄文時代からベンガラが土器の着色剤として使用されていたことになります。そのことを私はここで初めて知りました。

13)

ひょっとしてこの香炉型壺の赤い色もベンガラなのかも知れませんね。現代にも通じる素晴らしい出来栄えですね。

14)

となると、当然この土器も縄文時代のものと言えますね。実に見事な縄文人の芸術的センスです。

15)

製作の時期は不明ですが、高温で焼かれたような窯変が見られます。恐らくは自然の釉薬でしょう。

16)

17)

16)17)は共に器台付き杯です。製作された時代は弥生時代から古墳時代にかけてでしょうが、残念ながら素人の私はこの時代の青森県の歴史に詳しくありません。

18)

取っ手付きの壺で、とても珍しい形をしています。恐らく製作されたのは弥生時代から古墳時代にかけてだと思われます。

前日大雨が降る中、私は津軽半島の2つの博物館を訪れ、たくさんの展示物を見ることが出来ました。またその翌日は青森県立郷土館でたくさんの展示物に遭遇し、東北が古代から高い文化性を有していたことを再確認することが出来ました。

私は素人ながら30代頃から日本古代史、考古学、人類学、文化人類学、神話学、民俗学などの専門書を読んで来ました。それらの本で得た知識が、遺跡などの現場を訪れたり博物館の展示物を確かめることによって、さらに歴史の実態を実感出来るのです。歴史を訪ねる旅は、頼りない歩みを少しは確かなものにするのです。きっとその喜びは旅人にしか分からないでしょう。人生もまた然りです。

青森県立郷土館の展示物(他の時代、他の分野)はまだまだたくさん残っていますが、このシリーズは一旦ここで終了します。明日は宮城県内の遺物を紹介する予定です。ではまた明日。

<続く>

19)

ちょっと待った~!!載せ終えた写真を消す作業をしながら、まだ載せてなかった写真が1枚残っていたことに気づきました。たまにこんなことがありますね。これも立派な縄文土器。しかもとても珍しい「急須型」の注口器とでも言いましょうか。私達日本人の遠い祖先である縄文人が、いかに高い文化を持っていたかがこれでも良く分かります。縄文文化は世界に誇る文化であることを知っていただきたいものです。

昨年の6月末に訪れた青森県立郷土館の展示物の中で、縄文時代の遺物を中心に紹介しています。中には「もう飽きた」と言われる方もいるでしょうが、今日が最終回ですので辛抱して最後までお付き合いくださいね。

この博物館の縄文時代に関する展示物のうち、中心となっているのが『風韻堂コレクション』です。参考のため説明板の一部を撮影したのですが、欠けた部分がありました。それでもこのコレクションの趣旨や、収集された点数が辛うじて判読出来ます。恐るべきことに医師の親子が2代に亘って収集した点数は1万1千点に及ぶみたいです。一体どれだけの時間と経費を要したことでしょう。彼らの努力が、今日多大な恩恵を私達にもたらしているのです。

恐らく親子は忙しい勤務の合間を縫って色んな遺跡を訪れ、付近の住人を1軒1軒巡って遺跡から出土した遺物のうち彼らの目に適ったものを代価を支払って入手したのでしょう。今は文化財保護法でそのようなことは禁止されていますが、当時は許されていたのでしょうね。そんな苦労のお陰で、私達は優れた縄文(一部はそれ以降の時代の遺物も含まれているでしょうが)の文化に接することが出来るのです。

『風韻堂コレクション』として展示されていたのはせいぜい数百点。残りの大半はきっと大切に保存されているのでしょう。この日は旅の最終日。東北新幹線に乗る時間ギリギリまで、私は夢中になって写真を撮っていました。恐らく400枚近い枚数になったはず。今回のシリーズで紹介したのが、その一部です。では早速今日もご案内しますね。

1)

おどろおどろしい縄目がついた土器。これが縄文土器の特徴の一つです。縄文人のエネルギーを感じますね。

2)

美しい縄文がつけられた注口器ですね。

3)

これは高杯(たかつき)でしょうか。透明のビニール糸は、土器の倒覆を防ぐための措置です。

4)

縁の細かい飾りがとても美しい鉢です。

5)

洗練されたデザインの細頸壺。後世の「綾杉紋」にも似ているような気がします。

6)

浮き出た文様が美しい広口の壺。

7)

見事な縄目がついています。これぞまさしく縄文土器と言った感じかな?

8)

大胆なデザインの広口壺。

9)

縄文人の高い精神性が良く表れた壺。見事な作品ですね。

10)

この文様には縄文人の呪術性や宗教観がとても良く表れているように感じました。

11)

まるで古代ギリシャの壺を思わせるような土器。こんなものが果たして縄文時代にあったんだろうか。

12)

こんな展示がありました。一番右が恐らくは酸化第二鉄の鉱石と思われます。通称ベンガラと呼ばれ、現代も優れた染料として使われています。真ん中に見える石皿は鉱石を擂り潰して粉末にするための擂り鉢ですね。そして一番左はベンガラを塗った土器。文様から縄文土器であることが分かります。と言うことは、縄文時代からベンガラが土器の着色剤として使用されていたことになります。そのことを私はここで初めて知りました。

13)

ひょっとしてこの香炉型壺の赤い色もベンガラなのかも知れませんね。現代にも通じる素晴らしい出来栄えですね。

14)

となると、当然この土器も縄文時代のものと言えますね。実に見事な縄文人の芸術的センスです。

15)

製作の時期は不明ですが、高温で焼かれたような窯変が見られます。恐らくは自然の釉薬でしょう。

16)

17)

16)17)は共に器台付き杯です。製作された時代は弥生時代から古墳時代にかけてでしょうが、残念ながら素人の私はこの時代の青森県の歴史に詳しくありません。

18)

取っ手付きの壺で、とても珍しい形をしています。恐らく製作されたのは弥生時代から古墳時代にかけてだと思われます。

前日大雨が降る中、私は津軽半島の2つの博物館を訪れ、たくさんの展示物を見ることが出来ました。またその翌日は青森県立郷土館でたくさんの展示物に遭遇し、東北が古代から高い文化性を有していたことを再確認することが出来ました。

私は素人ながら30代頃から日本古代史、考古学、人類学、文化人類学、神話学、民俗学などの専門書を読んで来ました。それらの本で得た知識が、遺跡などの現場を訪れたり博物館の展示物を確かめることによって、さらに歴史の実態を実感出来るのです。歴史を訪ねる旅は、頼りない歩みを少しは確かなものにするのです。きっとその喜びは旅人にしか分からないでしょう。人生もまた然りです。

青森県立郷土館の展示物(他の時代、他の分野)はまだまだたくさん残っていますが、このシリーズは一旦ここで終了します。明日は宮城県内の遺物を紹介する予定です。ではまた明日。

<続く>

19)

ちょっと待った~!!載せ終えた写真を消す作業をしながら、まだ載せてなかった写真が1枚残っていたことに気づきました。たまにこんなことがありますね。これも立派な縄文土器。しかもとても珍しい「急須型」の注口器とでも言いましょうか。私達日本人の遠い祖先である縄文人が、いかに高い文化を持っていたかがこれでも良く分かります。縄文文化は世界に誇る文化であることを知っていただきたいものです。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

-

いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)

-

小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.