テーマ: 美術館・博物館(1508)

カテゴリ: 文化論

宮城県多賀城市にある東北歴史博物館で開催されていた特別展『アンコールワットへのみち』の続編で、今日は第2回目です。展示場内は撮影が禁止されているため、撮影可能な場外のパネル、パンフレットなどを撮っています。

参道の両側にある石像が、まるで灯篭のように見えますね。

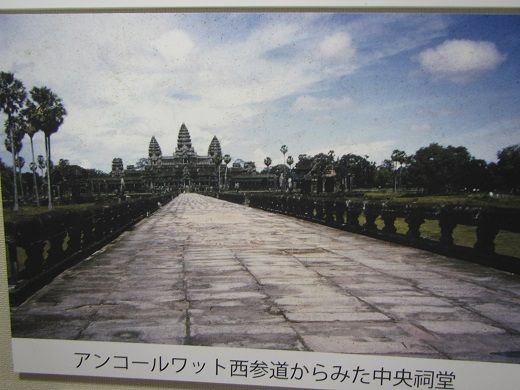

西参道から見た中央祠堂。アンコールワットはカンボジアの北西部に位置するヒンズー教の寺院建築として12世紀前半に30年かけて作られました。日本では平安時代の末期に相当します。その後で放置され、16世紀に発見されてから仏教寺院として再度修復建立されました。アンコールトムと共に世界文化遺産に指定されています。

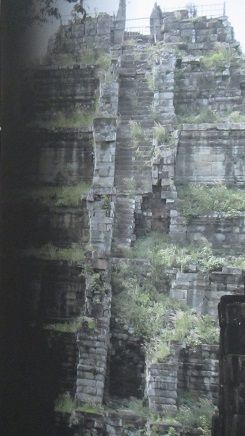

岩を彫って造られたアンコールワットの巨大建築物。見事な装飾です。

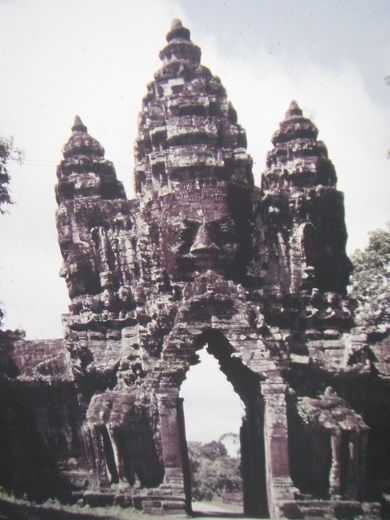

急こう配の丘の上にそそり立つ仏塔。

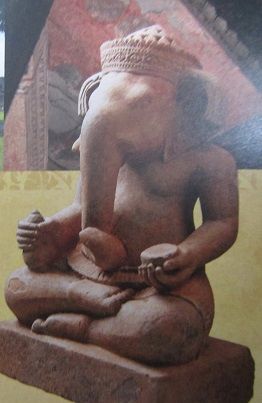

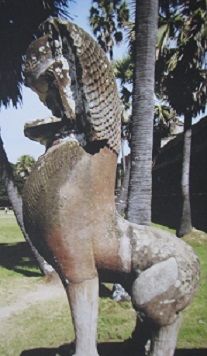

象の頭を持ったガネーシャ(左)は本来ヒンズー教の神です。この遺跡ではヒンズー教と仏教が混在しています。

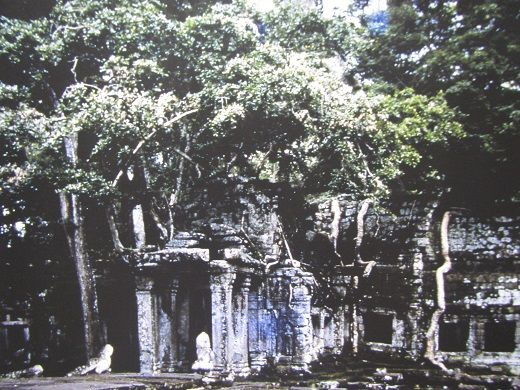

熱帯に近いこの地では、放置するとたちまちジャングルに変わってしまいます。

この貴重な遺跡も内戦の際は戦場になりました。そして銃弾によって遺跡は傷つき、多くの仏像が破壊されたのです。戦後日本の石工が現地の青年を指導し、現地の石を使って修復工事を始めました。その苦労が実って、遺跡は徐々に本来の姿を取り戻しつつあるのです。

アンコールワットとは王都の寺院と言う意味です。昔はここにクメール王朝の都が置かれ、大勢の人が住んでいました。遺跡の周囲には立派な水路も造られています。それが放置されたのは、渇水で飲み水が不足したからでしょうか。数百年もの間、この遺跡はジャングルと化していたのです。

ジャングルを切り開くと、その中から見事な神殿が出現したのですから驚いたでしょうね。

仏塔は理想郷を表していたのでしょう。江戸時代ここを訪れた日本人が墨で書いた痕が残っているとか。きっと彼はこの地を「祇園精舎」だと思ったことでしょう。

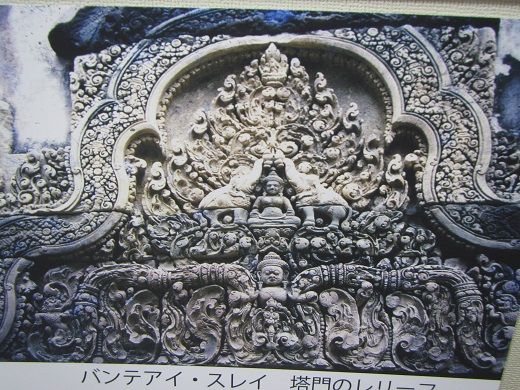

精密なリレーフ(浮彫)ですね。さすがは世界文化遺産です。

画像がはっきりしませんが、牛車に乗るのは王様でしょうか。

石に刻まれた大勢の女神の姿です。

こちらは踊る女神たち。何だか愉快な姿ですね。

世界文化遺産のアンコールワットはカンボジア観光の目玉。世界中から大勢の観光客がやって来ます。

長い内戦が終わって、人々の暮しは再び平和を取り戻しました。農村部に埋まっていた多くの地雷も日本などの協力で取り除かれたと聞きました。

石の塔は巨大な仏の顔です。インドから伝わった仏教は、スリランカ、ミャンマー、タイ、ラオスと共に、南伝の上座部仏教(小乗仏教)として釈迦の教えが今も純粋な形で維持されています。一度は僧侶になることも功徳の一つであり、僧侶の毎日の托鉢にも庶民の熱心な協力が見られます。

これに対してインドからチベット、中国、ベトナム、朝鮮、日本へと伝わった北伝の大乗仏教は仏典に対する各種の解釈が認められています。

左側は蛇の神。これが日本に伝わると龍神、水の神に変わります。また全体の形が仏像の後にある「光背」になったとの学説があります。右側の「狛犬」も日本のものと違って野獣に近そうな感じですね。

これはカンボジアの国旗です。中央にアンコールワットが描かれています。きっとカンボジア国民に愛され、その心に深く刻まれているのでしょうね。<完>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[文化論] カテゴリの最新記事

-

思い出したように(2) 2022.03.23

-

沖縄の話をしよう(12) 2021.12.08 コメント(2)

-

NHKの番組に学ぶ 2021.10.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.