テーマ: 美術館・博物館(1508)

カテゴリ: 文化論

~本屋敷にて~

ここは蔵ではなく本屋敷。その軒下に掛かっていたのがこの看板だ。祝いの酒とはまた縁起が良い。もともとここにあった斎理の木造の居宅(明治初期の建造物)は取り壊し、昭和63年に現在の建物を新築した由。斎理は蔵にこそお金をかけたが、居宅は至って粗末。それも臨時の増築で凌いでいたため、博物館としては危険と判断したようだ。その古い建造物のイメージを、出来るだけ再現したそうだ。

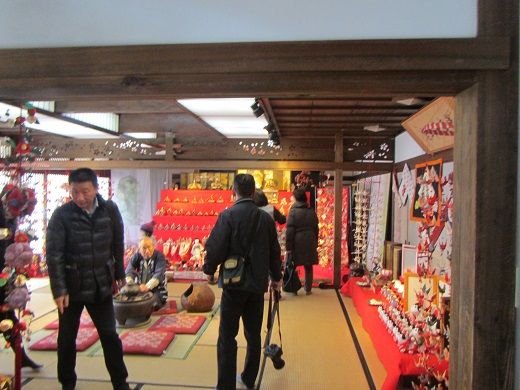

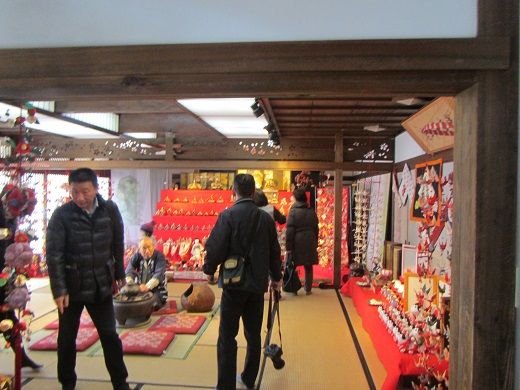

1階突き当り奥の大広間には、見事な雛人形が飾られていた。手前の火鉢の横に斎理の半纏を着た老人が座っているのが見える。後でこの人と斎理や丸森町の歴史について論議することになる。

大広間の上は巨大な吹き抜けの空間だ。天井は2階のもので、「明り取り」から自然光が差し込んでいる。

別の角度から見上げた吹き抜け。欄間も含めて、とても美しい構造だ。

逆に2階から1階の大広間を見下ろした図。頑丈な鴨居がこの巨大な空間を支えている。

大広間に飾られた人形たち。この右手奥の雛壇は隠れていて見えない。

古めかしい神棚。事代主神(左)と大国主神(右)のようだ。

上の神棚の右側。奥津彦神と奥津姫神の名が読める。二神は共に年神の子なので、紙に印刷されたのは年神だと思う。家、屋敷、竈(かまど)などの守り神。沖縄や奄美のヒヌカン(火の神)は本土のものと形は違うが、本質的には共通だろう。火を尊いものとする思想は、ゾロアスター教(拝火教)にまで至るのかも知れない。各蔵や屋敷内にはたくさんの神が祀られ、信仰心の深さを感じさせられた。

部屋の一角には小さな仏像や数珠などの仏具が置かれていた。古代に大陸から伝わった仏教もまた、屋敷の人々の心を癒してくれたに違いない。

たくさんの能面や伎楽面が見える。主人の嗜みだったのか、それとも質草だったのか。

説明板(右下)によれば、これが当屋敷の雑煮の材料とある。大根、三つ葉、するめ、昆布、蒟蒻などが見える。大富豪の割には至って質素だ。仙台の城下町の物とはかなり様相が違っている。内陸部の丸森とは事情が違っていたのだろうし、時代による相違もあろうか。

「斎理家紋入り金火鉢」とある。火鉢は当時数少ない暖房の手段だった。冬の早朝に先ず「消し炭」に火をつけて炭を熾(おこ)し、それを火鉢や炬燵(こたつ)に活けた。「消し炭」は木材の燃え殻で、火をつけるのに便利なため、「火消壺」に入れて常時保存して置いた。

薬草などを粉砕するための薬研(やげん)。薬は屋敷の者のためか、それとも商売用だったのか。

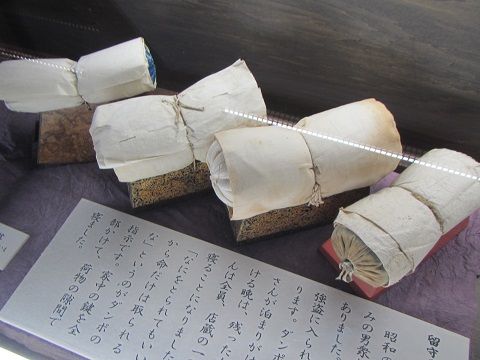

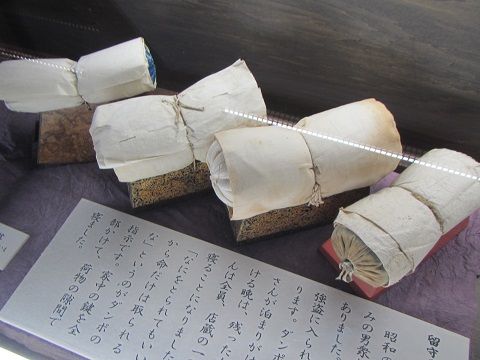

当時の枕。下の説明板には、「当主が留守の時は強盗に命を取られぬよう、店の女たちは鍵と言う鍵をかけ、店蔵の2階の荷物の隙間に布団を敷いて寝た」と書かれている。昭和20年代までの話だが、昭和も遠くなった。

1階大広間の千羽鶴。逆光のシルエットの美しさ。

番頭さんのように見えるが、この方は元会社員。町長に頼まれて、屋敷の説明役になった由。尋ねたらほとんどのことをすらすらと教えてくれた。かなり人の話を聞いたみたいだ。私も疑問点を幾つかこの方にぶつけた。古代史の専門的なことは不得意みたいだが、その他は良くご存知だった。やはり人の話を聞くことが大事なようだ。<続く>

ここは蔵ではなく本屋敷。その軒下に掛かっていたのがこの看板だ。祝いの酒とはまた縁起が良い。もともとここにあった斎理の木造の居宅(明治初期の建造物)は取り壊し、昭和63年に現在の建物を新築した由。斎理は蔵にこそお金をかけたが、居宅は至って粗末。それも臨時の増築で凌いでいたため、博物館としては危険と判断したようだ。その古い建造物のイメージを、出来るだけ再現したそうだ。

1階突き当り奥の大広間には、見事な雛人形が飾られていた。手前の火鉢の横に斎理の半纏を着た老人が座っているのが見える。後でこの人と斎理や丸森町の歴史について論議することになる。

大広間の上は巨大な吹き抜けの空間だ。天井は2階のもので、「明り取り」から自然光が差し込んでいる。

別の角度から見上げた吹き抜け。欄間も含めて、とても美しい構造だ。

逆に2階から1階の大広間を見下ろした図。頑丈な鴨居がこの巨大な空間を支えている。

大広間に飾られた人形たち。この右手奥の雛壇は隠れていて見えない。

古めかしい神棚。事代主神(左)と大国主神(右)のようだ。

上の神棚の右側。奥津彦神と奥津姫神の名が読める。二神は共に年神の子なので、紙に印刷されたのは年神だと思う。家、屋敷、竈(かまど)などの守り神。沖縄や奄美のヒヌカン(火の神)は本土のものと形は違うが、本質的には共通だろう。火を尊いものとする思想は、ゾロアスター教(拝火教)にまで至るのかも知れない。各蔵や屋敷内にはたくさんの神が祀られ、信仰心の深さを感じさせられた。

部屋の一角には小さな仏像や数珠などの仏具が置かれていた。古代に大陸から伝わった仏教もまた、屋敷の人々の心を癒してくれたに違いない。

たくさんの能面や伎楽面が見える。主人の嗜みだったのか、それとも質草だったのか。

説明板(右下)によれば、これが当屋敷の雑煮の材料とある。大根、三つ葉、するめ、昆布、蒟蒻などが見える。大富豪の割には至って質素だ。仙台の城下町の物とはかなり様相が違っている。内陸部の丸森とは事情が違っていたのだろうし、時代による相違もあろうか。

「斎理家紋入り金火鉢」とある。火鉢は当時数少ない暖房の手段だった。冬の早朝に先ず「消し炭」に火をつけて炭を熾(おこ)し、それを火鉢や炬燵(こたつ)に活けた。「消し炭」は木材の燃え殻で、火をつけるのに便利なため、「火消壺」に入れて常時保存して置いた。

薬草などを粉砕するための薬研(やげん)。薬は屋敷の者のためか、それとも商売用だったのか。

当時の枕。下の説明板には、「当主が留守の時は強盗に命を取られぬよう、店の女たちは鍵と言う鍵をかけ、店蔵の2階の荷物の隙間に布団を敷いて寝た」と書かれている。昭和20年代までの話だが、昭和も遠くなった。

1階大広間の千羽鶴。逆光のシルエットの美しさ。

番頭さんのように見えるが、この方は元会社員。町長に頼まれて、屋敷の説明役になった由。尋ねたらほとんどのことをすらすらと教えてくれた。かなり人の話を聞いたみたいだ。私も疑問点を幾つかこの方にぶつけた。古代史の専門的なことは不得意みたいだが、その他は良くご存知だった。やはり人の話を聞くことが大事なようだ。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[文化論] カテゴリの最新記事

-

思い出したように(2) 2022.03.23

-

沖縄の話をしよう(12) 2021.12.08 コメント(2)

-

NHKの番組に学ぶ 2021.10.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.