テーマ: 美術館・博物館(1508)

カテゴリ: 文化論

~「時の蔵」にて~

さて少々間延びしたが、「斎理屋敷シリーズ」の再開だ。これは「時の蔵」(登録有形文化財指定)を連子塀越しに見ている。この蔵は明治の後期に建てられ、質草などを保管していたが、一時期銀行としても使われた重厚感溢れる蔵だ。

「時の蔵」の入り口の看板は時計の形をしていた。

蔵の中には看板の元になった古い柱時計が2つ、壁に掛けられていた。

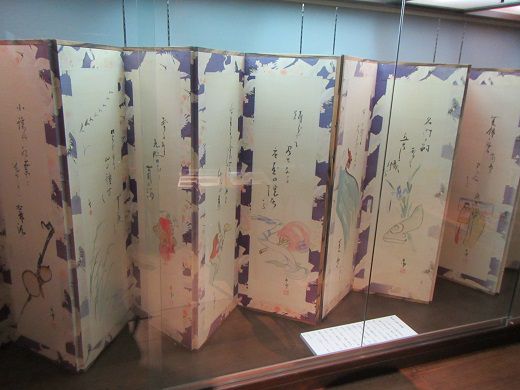

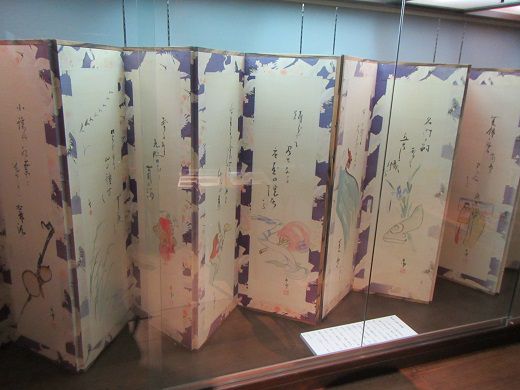

「時の蔵」の名前が示すように、この蔵に収容しているものは歴史的な資料が多い。これは和歌が書かれた屏風だ。

見事な屏風の前には、立派な鎧と兜。と言っても斎理は武士だった訳ではない。明治になるとかつての階級は無くなった。仙台藩に仕える武士達は、食うために先祖から伝わった武具を質草として金子を借り受けたのだろう。それが「流れ」て、斎理に残ったのだと推察出来る。

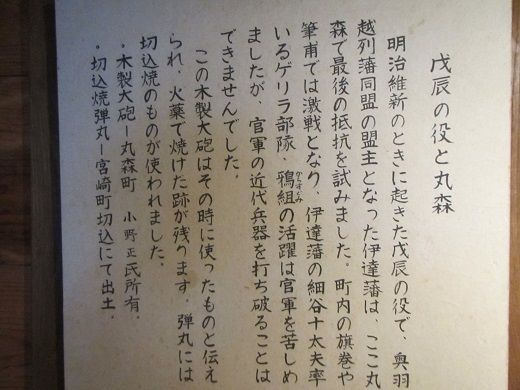

これが何かお分かりだろうか。答えは大砲の筒と弾。筒は木製で、砲弾は陶製の切込焼き。現在の加美町宮崎の焼き物で、仙台藩御用達であった。実はこの粗末な武器で官軍と戦ったのだ。

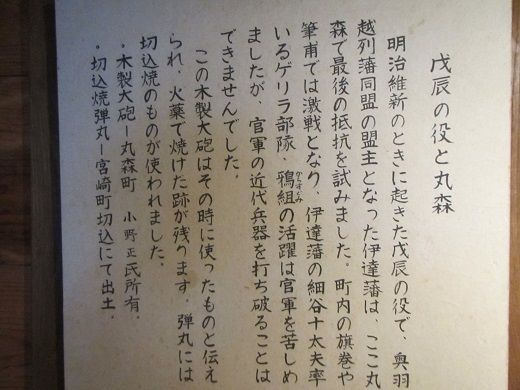

これがその説明。丸森は伊達藩の最南端。ここで攻め入る官軍と戦ったのだが、最新鋭の軍備を持つ官軍の敵ではなかった。何しろ官軍は鋼鉄製の大砲と鉛の砲弾を持っていたのだ。ゲリラ部隊である鴉組の活躍も虚しく敗北して後退する。

明治になると刀は不要となり、質草となった。ただし日清、日露戦争に赴く兵士に、斎理は無償で刀を提供したようだ。これは後に残った刀の柄(つか)など。

これは刀の鍔(つば)。見事な工芸品だが、上の柄と共に明治の軍隊には相応しくないため残されたのだろう。

江戸時代の印籠。帯に止めるための根付けもセットになっている。左端には煙管(きせる)が見える。

上等な蒔絵が施された茶道具セット。斎理の奥方が嗜まれたのかも。

こちらには斎理の奥方が使った茶飲み茶碗と説明書きがある。

お茶と来ればお茶菓子が付き物。見事な漆器製の鯛の菓子器。

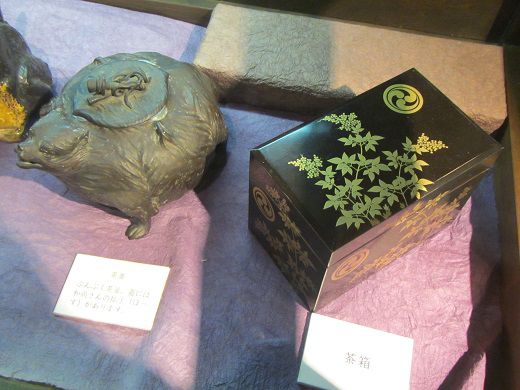

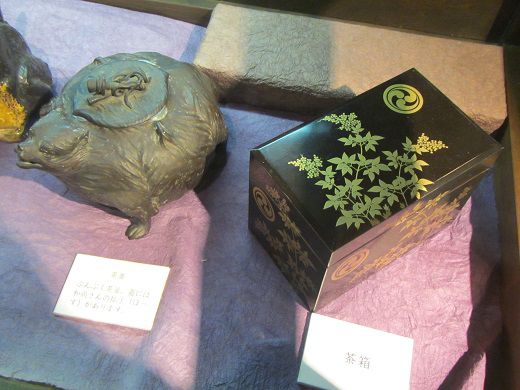

茶釜(左)は狸の形。これが本当の文福茶釜。右は家紋入りの茶箱で、見事な蒔絵だ。

蓋があるので花瓶ではなさそうだ。香料などを入れたのだろうか。

獅子頭の口が開かない所を見ると、獅子舞用の物ではなさそうだ。だがそれなりに威厳はある。<続く>

さて少々間延びしたが、「斎理屋敷シリーズ」の再開だ。これは「時の蔵」(登録有形文化財指定)を連子塀越しに見ている。この蔵は明治の後期に建てられ、質草などを保管していたが、一時期銀行としても使われた重厚感溢れる蔵だ。

「時の蔵」の入り口の看板は時計の形をしていた。

蔵の中には看板の元になった古い柱時計が2つ、壁に掛けられていた。

「時の蔵」の名前が示すように、この蔵に収容しているものは歴史的な資料が多い。これは和歌が書かれた屏風だ。

見事な屏風の前には、立派な鎧と兜。と言っても斎理は武士だった訳ではない。明治になるとかつての階級は無くなった。仙台藩に仕える武士達は、食うために先祖から伝わった武具を質草として金子を借り受けたのだろう。それが「流れ」て、斎理に残ったのだと推察出来る。

これが何かお分かりだろうか。答えは大砲の筒と弾。筒は木製で、砲弾は陶製の切込焼き。現在の加美町宮崎の焼き物で、仙台藩御用達であった。実はこの粗末な武器で官軍と戦ったのだ。

これがその説明。丸森は伊達藩の最南端。ここで攻め入る官軍と戦ったのだが、最新鋭の軍備を持つ官軍の敵ではなかった。何しろ官軍は鋼鉄製の大砲と鉛の砲弾を持っていたのだ。ゲリラ部隊である鴉組の活躍も虚しく敗北して後退する。

明治になると刀は不要となり、質草となった。ただし日清、日露戦争に赴く兵士に、斎理は無償で刀を提供したようだ。これは後に残った刀の柄(つか)など。

これは刀の鍔(つば)。見事な工芸品だが、上の柄と共に明治の軍隊には相応しくないため残されたのだろう。

江戸時代の印籠。帯に止めるための根付けもセットになっている。左端には煙管(きせる)が見える。

上等な蒔絵が施された茶道具セット。斎理の奥方が嗜まれたのかも。

こちらには斎理の奥方が使った茶飲み茶碗と説明書きがある。

お茶と来ればお茶菓子が付き物。見事な漆器製の鯛の菓子器。

茶釜(左)は狸の形。これが本当の文福茶釜。右は家紋入りの茶箱で、見事な蒔絵だ。

蓋があるので花瓶ではなさそうだ。香料などを入れたのだろうか。

獅子頭の口が開かない所を見ると、獅子舞用の物ではなさそうだ。だがそれなりに威厳はある。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[文化論] カテゴリの最新記事

-

思い出したように(2) 2022.03.23

-

沖縄の話をしよう(12) 2021.12.08 コメント(2)

-

NHKの番組に学ぶ 2021.10.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.