カテゴリ: 歴史全般

~「京杭大運河」で西安へ向かう~

たまたま観た「海のシルクロード」の再放送。もう31年も前の放送だが、取材には1年くらいかかったみたい。前回は最終回の画面のうち陶磁器の名産地、景徳鎮を紹介した。引き続いて「中国の陶磁器」を特集で3回組んだのは中国の陶磁器の素晴らしさを実感してもらうため、私が今年の1月旅順博物館で撮影したものを参考として載せたのだった。

<ネットから借用した揚州の風景>

今回は「京杭大運河」の入口にほど近い都市、揚州の紹介から始めたい。かつては木偏で「楊州」と書かれ、隋の時代から存在した都市。その後手偏の「揚」の字に変わった。広域(中国の県、特別市、それよりも広い地域と、日本の行政区とは大きく概念が異なる)での人口は460万人。そして市域だけに限った人口は118万人とウィキペディアにある。

「人生ただまさに揚州に死すべし 神智山光は墓田によし」。「もしも願いが叶うなら揚州で死にたい。神が作った風光の明媚さは墓所とするにも良い地だ」とでも言うべき古代の文人の漢詩。古来揚州には人を魅了する要素を数多く秘めていたのだろう。テレビの画面に多くの寺院の姿が映ったが、その全てが揚州に在るかは確かめようがないが。

運河の畔に建つ仏塔。高僧鑑真もここ杭州の生まれ。若くして仏教を学び、遣唐使として仏法を学びに来た日本の僧侶から、日本で仏法を説いて欲しいと熱心に乞われる。熱意に打たれた鑑真は日本へ向かう。だが船は嵐に遭って難破。6度目で渡海に成功した時、鑑真は盲目になっていた。度重なる艱難辛苦が視力を奪ったのだ。聖武天皇に乞われて唐招提寺住職となり、死の直前まで戒律を授け仏法を説き75歳にて入寂。

若くして律宗と天台宗を学び20歳で長安の都に上る。後に揚州大明寺住職となるが、前記のとおり日本僧に乞われ6度目で種子島に漂着。以後平城京にて日本の仏教の発展に寄与する。

若葉して御目の雫ぬぐはばや 芭蕉

日本への渡海に何度も失敗した挙句失明した和上。その尊い木像を拝した芭蕉は和上の頬に伝わる涙を、柔らかい若葉で拭ってあげたいと感じた。和上の信念と寛容と畏敬を感じた俳人が、思わず詠んだ一句。文学を極めた者にしか詠めない慈愛に満ちた句だ。

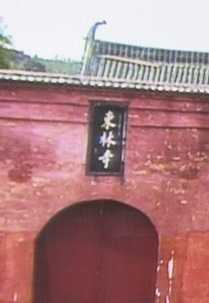

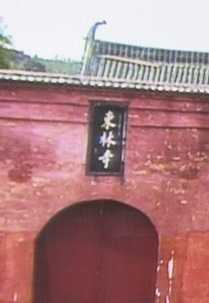

東林寺の山門と扁額(左)。奥には「大雄宝殿」の扁額を戴く建物が見える。「大雄」は釈尊の意で「宝殿」は「金堂」の意。取材班は静寂な境内に入って行き、僧侶が勤行をしているお堂を訪ねる。

スリランカの寺院の境内の巨大な涅槃仏(ねはんぶつ)。下はスリランカの寺で修行中の揚州東林寺出身の僧侶。たまたまスリランカで彼を取材したNHKは彼の画像を見せに、わざわざ彼を派遣した東林寺を訪れたのだ。東林寺には彼の弟がおり、仲間と共に兄の姿に見入った。遠く離れて仏教を学ぶ同志。30年前の画像なのに、中国全土で荒れ狂った「文化大革命」の影響は無さそうだ。旅は続く。<続く>

<お断り>

<お断り>

写真の順序や説明は筆者の見解に過ぎないことをお断りします。また読者の理解のため、放送にはなかった画像も参考資料として挿入しています。

たまたま観た「海のシルクロード」の再放送。もう31年も前の放送だが、取材には1年くらいかかったみたい。前回は最終回の画面のうち陶磁器の名産地、景徳鎮を紹介した。引き続いて「中国の陶磁器」を特集で3回組んだのは中国の陶磁器の素晴らしさを実感してもらうため、私が今年の1月旅順博物館で撮影したものを参考として載せたのだった。

<ネットから借用した揚州の風景>

今回は「京杭大運河」の入口にほど近い都市、揚州の紹介から始めたい。かつては木偏で「楊州」と書かれ、隋の時代から存在した都市。その後手偏の「揚」の字に変わった。広域(中国の県、特別市、それよりも広い地域と、日本の行政区とは大きく概念が異なる)での人口は460万人。そして市域だけに限った人口は118万人とウィキペディアにある。

「人生ただまさに揚州に死すべし 神智山光は墓田によし」。「もしも願いが叶うなら揚州で死にたい。神が作った風光の明媚さは墓所とするにも良い地だ」とでも言うべき古代の文人の漢詩。古来揚州には人を魅了する要素を数多く秘めていたのだろう。テレビの画面に多くの寺院の姿が映ったが、その全てが揚州に在るかは確かめようがないが。

運河の畔に建つ仏塔。高僧鑑真もここ杭州の生まれ。若くして仏教を学び、遣唐使として仏法を学びに来た日本の僧侶から、日本で仏法を説いて欲しいと熱心に乞われる。熱意に打たれた鑑真は日本へ向かう。だが船は嵐に遭って難破。6度目で渡海に成功した時、鑑真は盲目になっていた。度重なる艱難辛苦が視力を奪ったのだ。聖武天皇に乞われて唐招提寺住職となり、死の直前まで戒律を授け仏法を説き75歳にて入寂。

若くして律宗と天台宗を学び20歳で長安の都に上る。後に揚州大明寺住職となるが、前記のとおり日本僧に乞われ6度目で種子島に漂着。以後平城京にて日本の仏教の発展に寄与する。

若葉して御目の雫ぬぐはばや 芭蕉

日本への渡海に何度も失敗した挙句失明した和上。その尊い木像を拝した芭蕉は和上の頬に伝わる涙を、柔らかい若葉で拭ってあげたいと感じた。和上の信念と寛容と畏敬を感じた俳人が、思わず詠んだ一句。文学を極めた者にしか詠めない慈愛に満ちた句だ。

東林寺の山門と扁額(左)。奥には「大雄宝殿」の扁額を戴く建物が見える。「大雄」は釈尊の意で「宝殿」は「金堂」の意。取材班は静寂な境内に入って行き、僧侶が勤行をしているお堂を訪ねる。

スリランカの寺院の境内の巨大な涅槃仏(ねはんぶつ)。下はスリランカの寺で修行中の揚州東林寺出身の僧侶。たまたまスリランカで彼を取材したNHKは彼の画像を見せに、わざわざ彼を派遣した東林寺を訪れたのだ。東林寺には彼の弟がおり、仲間と共に兄の姿に見入った。遠く離れて仏教を学ぶ同志。30年前の画像なのに、中国全土で荒れ狂った「文化大革命」の影響は無さそうだ。旅は続く。<続く>

写真の順序や説明は筆者の見解に過ぎないことをお断りします。また読者の理解のため、放送にはなかった画像も参考資料として挿入しています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史全般] カテゴリの最新記事

-

ウクライナの平和を祈って(17) 2022.03.18 コメント(2)

-

戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.27 コメント(4)

-

戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.26 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.