PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

旧東海道も大津警察署藤尾交番前で左に折れ国道1号線から県道35号線へ進む。

この辺りは滋賀県と京都府との県境沿いで、旧東海道の街道は滋賀県大津市、街道の南側は

京都市山科区である。

3/23(月) 9:37

大津警察署藤尾交番から旧東海道に入ると直ぐに、左側に『地蔵堂』

地蔵堂の前には、「大日如来」の石碑

地蔵堂から直ぐ右前方に寺院

山門の横に大きな石柱『南無妙法蓮華経 佛立寺』

石柱に何か刻んであったが判読できなかった

本堂と常夜燈

灯籠の下に「大灯籠据直し工事 平成廿八年 杜月 第十一世 日住之代」の石碑

灯籠へは珍しい石梯子

本堂の扁額『長松山』

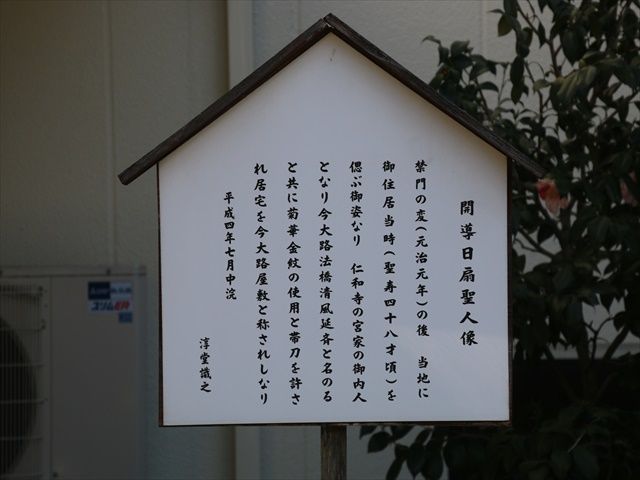

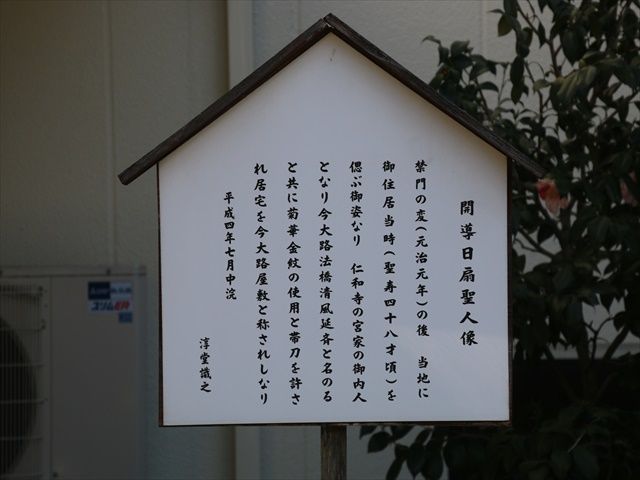

本堂左側に建つ『開導日扇聖人像』

開導日扇聖人像

禁門の変(元治元年)の後、当地に御住居当時(聖寿48才頃)を偲ぶ御姿なり。仁和寺の宮家の御

内人となり今大路法橋清風延斉と名のると共に菊華金紋の使用と帯刀を許され居宅を今大路屋

敷と称されしなり 平成4年7月中浣 淳堂識之

本門佛立宗 佛立寺

9:40

旧東海道を振り返る、左に「佛立寺」、右上は名神高速道路

9:43

旧東海道(県道35号線)を進み、旧東海道を振り返る。

街道南側(右手)に民家が立ち並んでいたが、この辺りの住所は京都府京都市山科区八軒屋敷町。

この向こうが府県境であったのだが道路には標識が無かった

弥次さんが民家の前で立ち止まり撮影。

民家の中からおばさんに呼び止められ、太田さん宅へ立ち寄る

家の前の、汚水マンホール蓋は京都市、地図上では道路は滋賀県大津市だが。

マンホールのデザインは、平安建都1200年(1994)を記念して製作したデザインマンホール蓋で

す。京都市の紋章を中心に、周囲に「御所車」の車輪文様を配置しました。「御所車」とは、平

安時代に御所に向かう貴族の交通手段として用いられたもので、現在でも、京都の三大祭として

有名な葵祭などで目にすることができます。

本デザインのポイントは、京都の歴史的な町並みに溶け込むように図案を作成したことと、車輪

模様を多数配置することで細やかな凸凹を作り出したことです。この凸凹は滑り止めとして機能

し、足元の安全性を高めています

民家の前に懐かしい「糸取り機」

繭から糸をほぐす?

玄関先へ入ると、おばさんが家の中から持ち出した『珪化木(岩石になった木の幹)』

興味のある方はリンク願います。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%AA%E5%8C%96%E6%9C%A8

古生代最後の紀(ニ畳紀 約2 .9 億~ 2.5 億年前)、アリゾナ州、 U.S.A と書いてあった。

時間は9時50分であったが、1時間遅れの中国時間、中国のお土産?

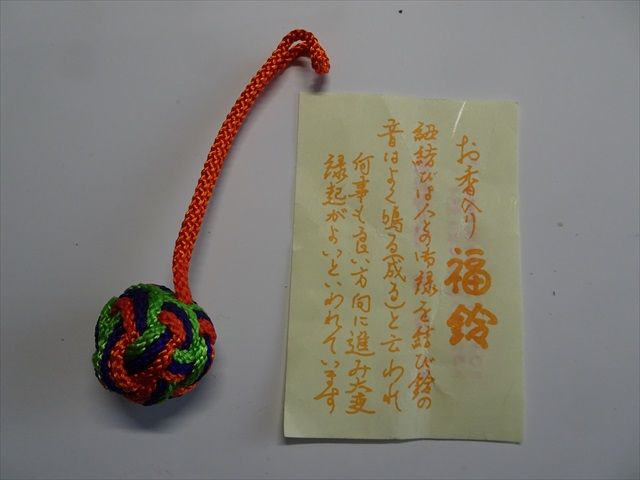

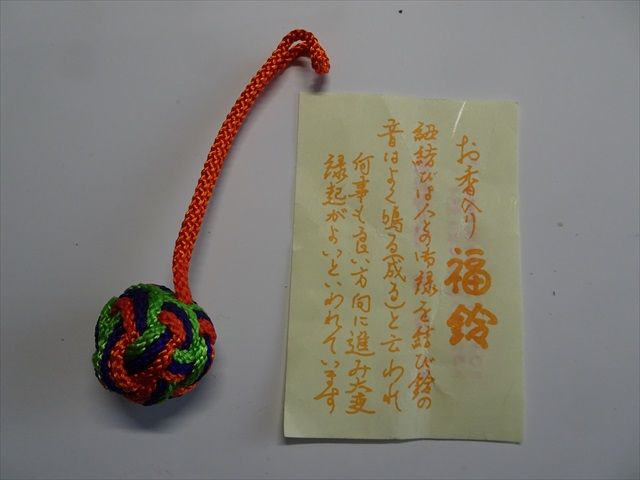

また、おばさんから、『お香入り 福鈴』を頂きリュックへ付けて頂く。

おばさんは道中を歩いている人にプレゼントしていると。

そのため印刷したチラシ『組紐飾り結び おおた』と品物を袋へ入れて準備。

所在地:京都府京都市山科区八軒屋敷町3 tel:075-581-0704

お香入り 福鈴

紐結びは人との御縁を結び、鈴の音はよく鳴る(成る)と云われ、何事も良い方向に進み大変縁起

がよいといわれています

福鈴を渡した人の中には、日本一のうなぎを食べに「 逢坂山かねよ」へ定期的に湘南藤沢から

来る人もいると、時には団体で来られると

しばしおばさんと玄関先で立ち話、この辺りの民家の前には往時の「車石」が並ぶ

9:55

家から出ると道路の北側に滋賀県大津市の標識

旧東海道(県道35号線)を進むが、右側は滋賀県側。

前方に『追分道標』

9:56

追分と蓮如上人御塚道の道標

所在地:滋賀県大津市4

道標は追分町にあり、この地は東海道から伏見、奈良に向かう街道が分岐する三差路にあたる

京都、宇治の案内、また京都市、大津市の市境の標示。

道標は高さ1.4メートル、江戸時代中期のもので表面に「みぎハ京ミチ、ひだりハふしミミち、

柳緑花紅」と刻まれている。なお当初の道標は琵琶湖文化会館前に移されが、現在は県立安土

城考古博物館にある。現在のものは後の模造品であると。

右側の電柱に「旧東海道」の標示

髭茶屋町・追分町

歴史に刻まれた街道(追分)

この地は江戸時代より東海道と伏見街道(奈良街道)の分岐点にあたり、馬子が馬を追い分ける

ことからその名前の由来となっています。「大津絵の 筆のはじめは 何仏」と芭蕉も詠んでいる

大津絵は追分で生まれ大津算盤も当地で日本人向けに改良され全国に広がりました

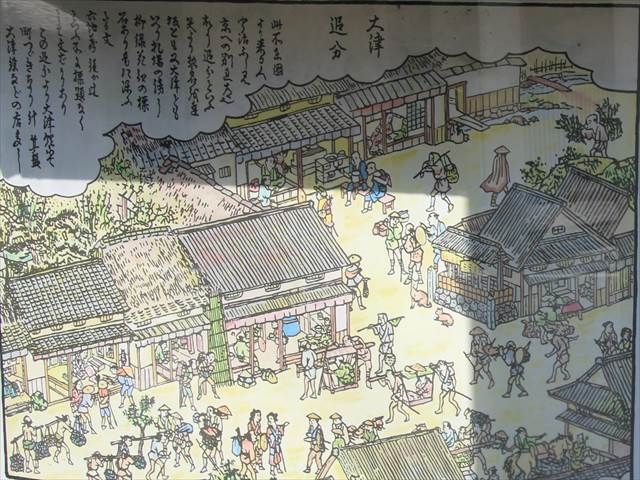

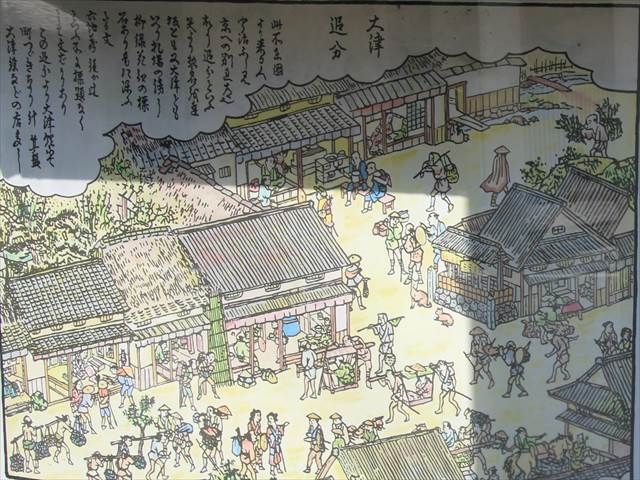

山科追分の絵

往時の「大津追分」の絵

追分から、伏見街道(奈良街道)、県道35号線

東海道五拾七次はこの道を進み、伏見宿 → 淀宿 → 枚方宿 → 守口宿 → 高麗橋へ。

今回は三条大橋を目標にしたが、今後高麗橋へ向かうか?

追分にある「地蔵尊」「頌徳碑」

追分の道標の向かい側にあるミラー

追分から右側の旧東海道へ進む

左前方に「丸ポスト」、右側に「追分町」

この地は江戸時代、東海道と伏見街道(奈良街道)の分岐点にあたっていました。追分の名は、こ

のような街道の分れ道で、馬子が馬を追い分けることからきたものです。なお、江戸時代、付近

の街道沿いには、髭茶屋町、南北追分町の三か町が並んでいました

9:59

街道右側に『真宗大谷派 放光山閑栖寺(かんせいじ)』

所在地:滋賀県大津市横木1丁目2-2

久しぶりに太鼓楼が現れる

放光山閑栖寺の山門前に立つ案内板

東海道の石碑、車石

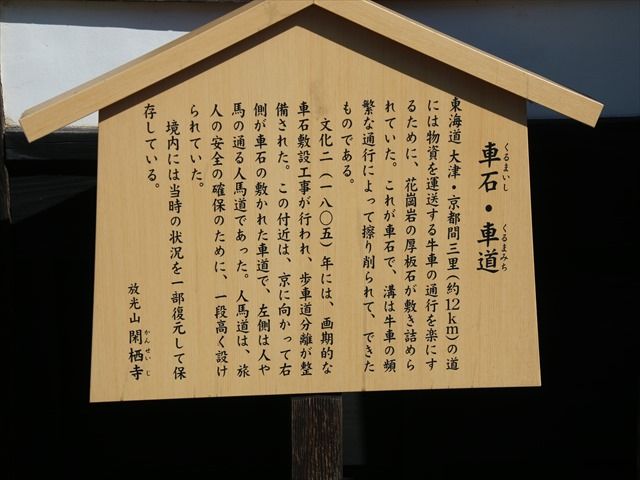

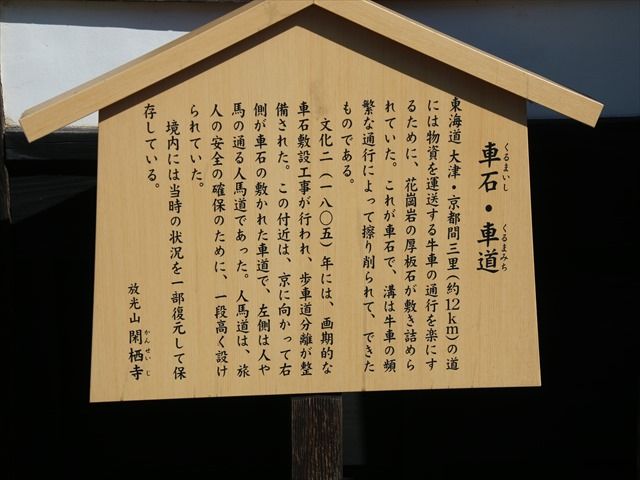

車石・車道

東海道 大津・京都間三里(約12km)の道には物資を運送する牛車の通行を楽にするために、花

崗岩の厚板石が敷き詰められていた。これが車石で、溝は牛車の頻繁な通行によって擦り削ら

れて、できたものである。文化2年(1805)には、画期的な車石敷設工事が行われ、歩車道分離

が整備された。この付近は、京に向って右側が車石の敷かれた車道で、左側は人や馬の通る人

馬道であった。人馬道は、旅人の安全の確保のために、一段高く設けられていた。

境内には当時の状況を一部復元して保存している 放光山 閑栖寺

日本大津絵文化協会 福井敏彦 氏 画

山門からの本堂、境内の手前に当時の状況を一部復元保存している(車石・車道)

10:03

右側に石碑、この手前に『上横木町地蔵尊』があった。

フェンスの中は国道161号線の藤尾南ランプで国道1号線と合流する

石碑は『旧 藤尾小学校跡地』

緩い坂道の旧東海道を下ると街道左側に『牛尾山道標」

所在地:滋賀県大津市横木1丁目1

道標は下の方が埋まっており、牛尾山観音は山科と石山寺の間の山の中にある

旧東海道を更に進む

この汚水マンホール蓋は大津市

板塀の蔵

蔵の板塀に『煌めき大津賞 都市景観部門受賞』を受賞

旧東海道を振り返り『板塀の蔵』

街道は緩い登り坂になっている

10:08

旧東海道は、国道1号線に突き当たる

歩道橋に掲げられた案内「旧東海道をお歩きの皆様へ」

この歩道橋を渡って下さい、そのまま50M進み斜め右へ府境まで参百Mで京都市に入ります。

(車両多し)

国道1&8号線の五条バイパスの「横木二丁目交差点」、「藤尾南ランプ」大津方面

国道1&8号線の五条バイパス、大阪方面

国道1&8号線の五条バイパスをズームアップ

大津宿~三条大橋ー続く

この辺りは滋賀県と京都府との県境沿いで、旧東海道の街道は滋賀県大津市、街道の南側は

京都市山科区である。

3/23(月) 9:37

大津警察署藤尾交番から旧東海道に入ると直ぐに、左側に『地蔵堂』

地蔵堂の前には、「大日如来」の石碑

地蔵堂から直ぐ右前方に寺院

山門の横に大きな石柱『南無妙法蓮華経 佛立寺』

石柱に何か刻んであったが判読できなかった

本堂と常夜燈

灯籠の下に「大灯籠据直し工事 平成廿八年 杜月 第十一世 日住之代」の石碑

灯籠へは珍しい石梯子

本堂の扁額『長松山』

本堂左側に建つ『開導日扇聖人像』

開導日扇聖人像

禁門の変(元治元年)の後、当地に御住居当時(聖寿48才頃)を偲ぶ御姿なり。仁和寺の宮家の御

内人となり今大路法橋清風延斉と名のると共に菊華金紋の使用と帯刀を許され居宅を今大路屋

敷と称されしなり 平成4年7月中浣 淳堂識之

本門佛立宗 佛立寺

9:40

旧東海道を振り返る、左に「佛立寺」、右上は名神高速道路

9:43

旧東海道(県道35号線)を進み、旧東海道を振り返る。

街道南側(右手)に民家が立ち並んでいたが、この辺りの住所は京都府京都市山科区八軒屋敷町。

この向こうが府県境であったのだが道路には標識が無かった

弥次さんが民家の前で立ち止まり撮影。

民家の中からおばさんに呼び止められ、太田さん宅へ立ち寄る

家の前の、汚水マンホール蓋は京都市、地図上では道路は滋賀県大津市だが。

マンホールのデザインは、平安建都1200年(1994)を記念して製作したデザインマンホール蓋で

す。京都市の紋章を中心に、周囲に「御所車」の車輪文様を配置しました。「御所車」とは、平

安時代に御所に向かう貴族の交通手段として用いられたもので、現在でも、京都の三大祭として

有名な葵祭などで目にすることができます。

本デザインのポイントは、京都の歴史的な町並みに溶け込むように図案を作成したことと、車輪

模様を多数配置することで細やかな凸凹を作り出したことです。この凸凹は滑り止めとして機能

し、足元の安全性を高めています

民家の前に懐かしい「糸取り機」

繭から糸をほぐす?

玄関先へ入ると、おばさんが家の中から持ち出した『珪化木(岩石になった木の幹)』

興味のある方はリンク願います。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%AA%E5%8C%96%E6%9C%A8

古生代最後の紀(ニ畳紀 約2 .9 億~ 2.5 億年前)、アリゾナ州、 U.S.A と書いてあった。

時間は9時50分であったが、1時間遅れの中国時間、中国のお土産?

また、おばさんから、『お香入り 福鈴』を頂きリュックへ付けて頂く。

おばさんは道中を歩いている人にプレゼントしていると。

そのため印刷したチラシ『組紐飾り結び おおた』と品物を袋へ入れて準備。

所在地:京都府京都市山科区八軒屋敷町3 tel:075-581-0704

お香入り 福鈴

紐結びは人との御縁を結び、鈴の音はよく鳴る(成る)と云われ、何事も良い方向に進み大変縁起

がよいといわれています

福鈴を渡した人の中には、日本一のうなぎを食べに「 逢坂山かねよ」へ定期的に湘南藤沢から

来る人もいると、時には団体で来られると

しばしおばさんと玄関先で立ち話、この辺りの民家の前には往時の「車石」が並ぶ

9:55

家から出ると道路の北側に滋賀県大津市の標識

旧東海道(県道35号線)を進むが、右側は滋賀県側。

前方に『追分道標』

9:56

追分と蓮如上人御塚道の道標

所在地:滋賀県大津市4

道標は追分町にあり、この地は東海道から伏見、奈良に向かう街道が分岐する三差路にあたる

京都、宇治の案内、また京都市、大津市の市境の標示。

道標は高さ1.4メートル、江戸時代中期のもので表面に「みぎハ京ミチ、ひだりハふしミミち、

柳緑花紅」と刻まれている。なお当初の道標は琵琶湖文化会館前に移されが、現在は県立安土

城考古博物館にある。現在のものは後の模造品であると。

右側の電柱に「旧東海道」の標示

髭茶屋町・追分町

歴史に刻まれた街道(追分)

この地は江戸時代より東海道と伏見街道(奈良街道)の分岐点にあたり、馬子が馬を追い分ける

ことからその名前の由来となっています。「大津絵の 筆のはじめは 何仏」と芭蕉も詠んでいる

大津絵は追分で生まれ大津算盤も当地で日本人向けに改良され全国に広がりました

山科追分の絵

往時の「大津追分」の絵

追分から、伏見街道(奈良街道)、県道35号線

東海道五拾七次はこの道を進み、伏見宿 → 淀宿 → 枚方宿 → 守口宿 → 高麗橋へ。

今回は三条大橋を目標にしたが、今後高麗橋へ向かうか?

追分にある「地蔵尊」「頌徳碑」

追分の道標の向かい側にあるミラー

追分から右側の旧東海道へ進む

左前方に「丸ポスト」、右側に「追分町」

この地は江戸時代、東海道と伏見街道(奈良街道)の分岐点にあたっていました。追分の名は、こ

のような街道の分れ道で、馬子が馬を追い分けることからきたものです。なお、江戸時代、付近

の街道沿いには、髭茶屋町、南北追分町の三か町が並んでいました

9:59

街道右側に『真宗大谷派 放光山閑栖寺(かんせいじ)』

所在地:滋賀県大津市横木1丁目2-2

久しぶりに太鼓楼が現れる

放光山閑栖寺の山門前に立つ案内板

東海道の石碑、車石

車石・車道

東海道 大津・京都間三里(約12km)の道には物資を運送する牛車の通行を楽にするために、花

崗岩の厚板石が敷き詰められていた。これが車石で、溝は牛車の頻繁な通行によって擦り削ら

れて、できたものである。文化2年(1805)には、画期的な車石敷設工事が行われ、歩車道分離

が整備された。この付近は、京に向って右側が車石の敷かれた車道で、左側は人や馬の通る人

馬道であった。人馬道は、旅人の安全の確保のために、一段高く設けられていた。

境内には当時の状況を一部復元して保存している 放光山 閑栖寺

日本大津絵文化協会 福井敏彦 氏 画

山門からの本堂、境内の手前に当時の状況を一部復元保存している(車石・車道)

10:03

右側に石碑、この手前に『上横木町地蔵尊』があった。

フェンスの中は国道161号線の藤尾南ランプで国道1号線と合流する

石碑は『旧 藤尾小学校跡地』

緩い坂道の旧東海道を下ると街道左側に『牛尾山道標」

所在地:滋賀県大津市横木1丁目1

道標は下の方が埋まっており、牛尾山観音は山科と石山寺の間の山の中にある

旧東海道を更に進む

この汚水マンホール蓋は大津市

板塀の蔵

蔵の板塀に『煌めき大津賞 都市景観部門受賞』を受賞

旧東海道を振り返り『板塀の蔵』

街道は緩い登り坂になっている

10:08

旧東海道は、国道1号線に突き当たる

歩道橋に掲げられた案内「旧東海道をお歩きの皆様へ」

この歩道橋を渡って下さい、そのまま50M進み斜め右へ府境まで参百Mで京都市に入ります。

(車両多し)

国道1&8号線の五条バイパスの「横木二丁目交差点」、「藤尾南ランプ」大津方面

国道1&8号線の五条バイパス、大阪方面

国道1&8号線の五条バイパスをズームアップ

大津宿~三条大橋ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.