PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

伊勢原へ行くとき神川橋を渡り平塚の八坂神社境内の菊を見たので立ち寄る。

11月10日(水) 12:37

田村八坂神社

所在地:神奈川県平塚市田村8丁目21-30

境内の詳細は、前回訪れた時のブログ「 前鳥神社から、八坂神社へ 」👈をクリック願います

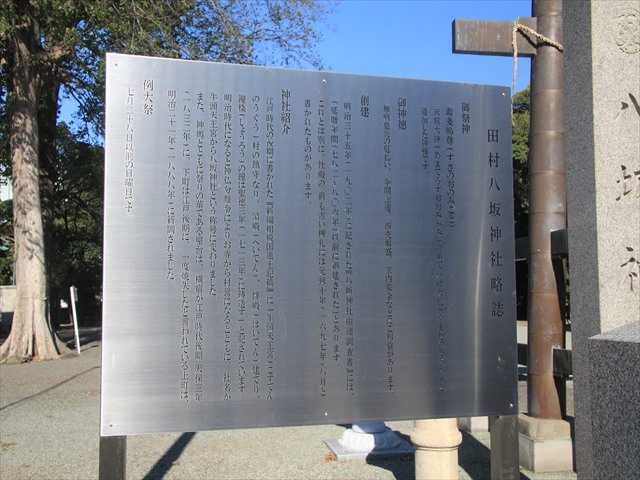

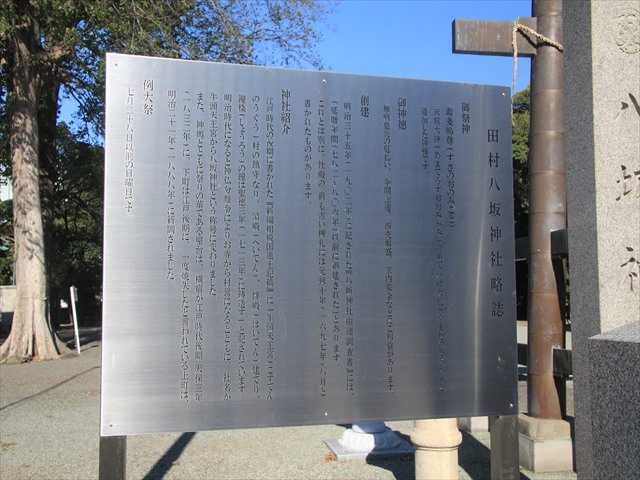

田村八坂神社略誌

御祭神

素戔嗚尊(すさのおのみこと)

天照大神(あまてらすおおみかみ)の弟で八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した神様です。

御神徳

無病息災の厄払い、学問上達、商売繁盛、家内安全などにご利益があります。

創 建

明治35年(1902)に記された『八坂神社由緒調査書』には、「延暦年間(782~806)以前に創

建された」とあります。これとは別に、社殿の最も古い棟札には元禄10年(1697)8月と書か

れたものがあります。

神社紹介

江戸時代の後期に書かれた『新編相模国風土記稿』に「牛頭天王宮村の鎮守となり、幣殿、

拝殿建てり、鐘楼の鐘は聖徳3年(1713)に鋳造す」と記されています。

明治時代になると神仏分離令によりお寺から村営になるとともに、社名が牛頭天王宮から

八坂神社という称号に変わりました。

また、神輿とともに祭りの華である屋台は、横宿が江戸時代後期天保3年(1832)に、下町は

江戸後期に、一度焼失したと言われている上町は、明治21年(1888)に新調されました。

例大祭

7月28日以前の日曜日です。

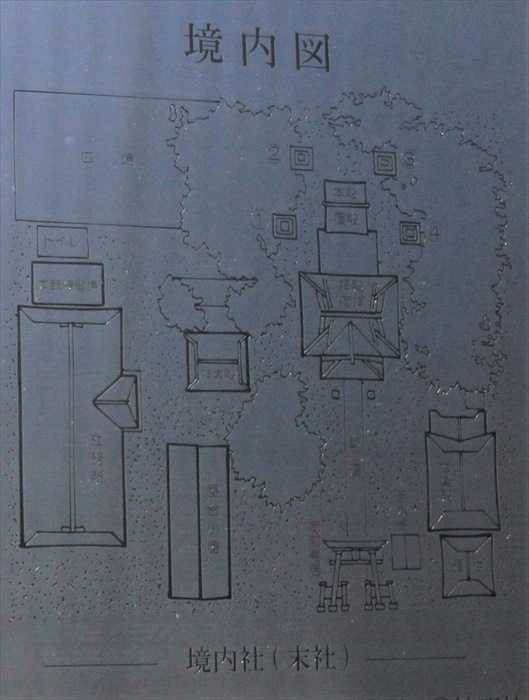

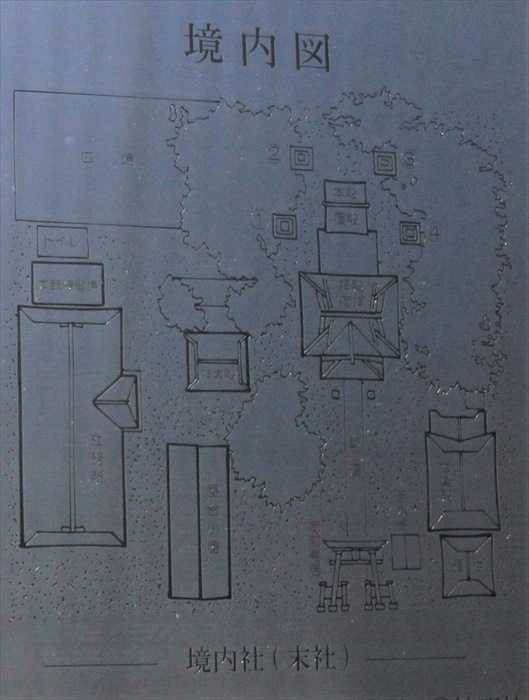

境内図

江戸時代の後期に書かれた『新編相模国風土記稿』に鐘楼の鐘は聖徳3年(1713)に鋳造すると

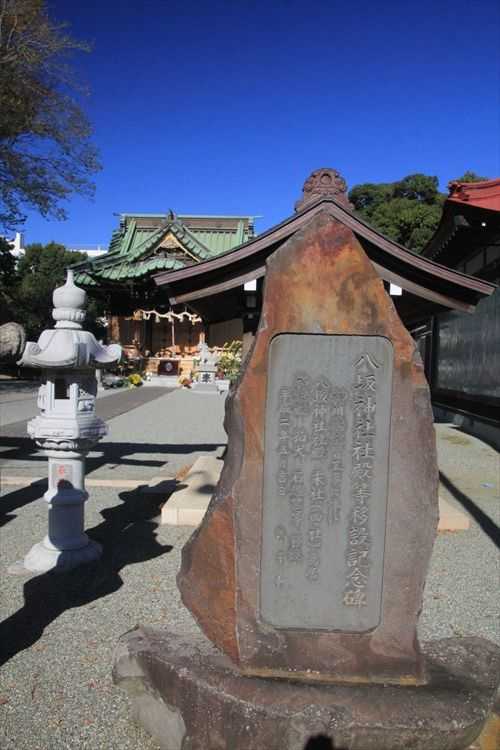

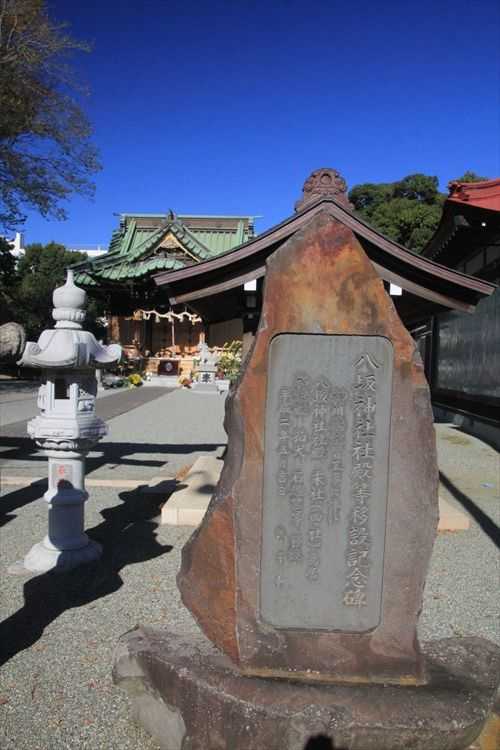

八坂神社社殿等移設記念碑

神川橋架替工事に伴い

八坂神社社殿、末社(四社)、鳥居、神楽殿、狛犬、石燈篭等、移設

平成二年五月吉日 氏子中

裏面には、

追 記 宮司 沖津昇治 謹書

鐘楼、梵鐘 再建 平成三年五月吉日

玉 垣 改築 平成五年六月吉日

社務所 改築 平成五年六月吉日

田村ばやし練習場 新築 平成五年六月吉日

幟旗幟支柱 再建 平成九年七月吉日

手水舎越しに社殿

社殿の前には鉢植えの菊が飾られていた

ズームアップ、鉢は昨夜の風で無残にも倒れていた

南西の方向から

社殿を正面から

社殿を見上げる

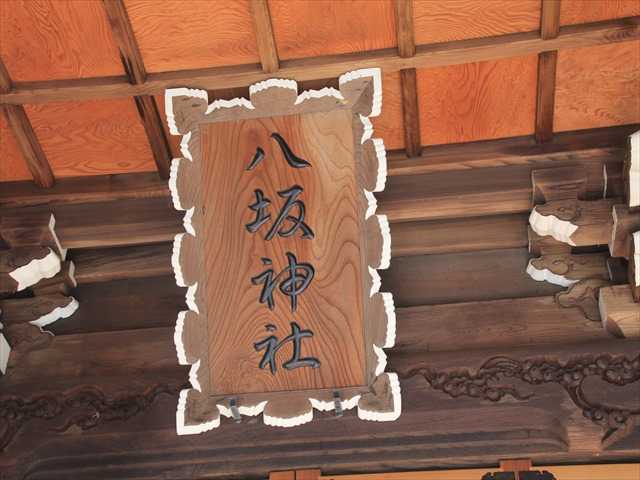

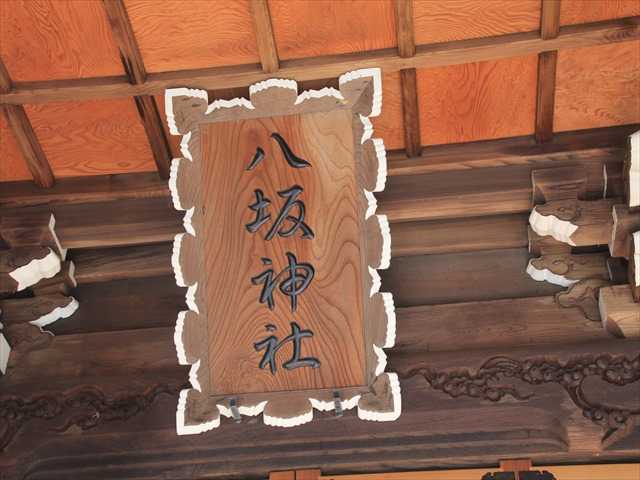

拝殿の扁額、「八坂神社」

倒れた鉢を元に戻し

風に揺られる花びら

菊の種類

観賞用に育てられる菊は花のサイズと咲き方で大きく分けられている

筒物の菊:花びらが筒状になっている

12:54

相模一之宮寒川神社

所在地:神奈川県高座郡寒川町宮山3916

寒川神社は、相模國一之宮の延喜式内社。旧国幣中社。現在は神社本庁の別表神社である。

関東地方における著名な神社の一つであり、年間約200万人に及ぶ参拝者が訪れる。初詣の参拝

者数は神奈川県内の神社では鎌倉市の鶴岡八幡宮に次いで2番目に多い

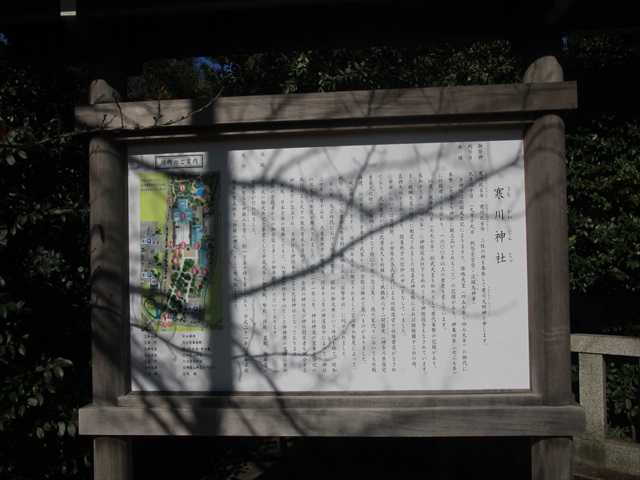

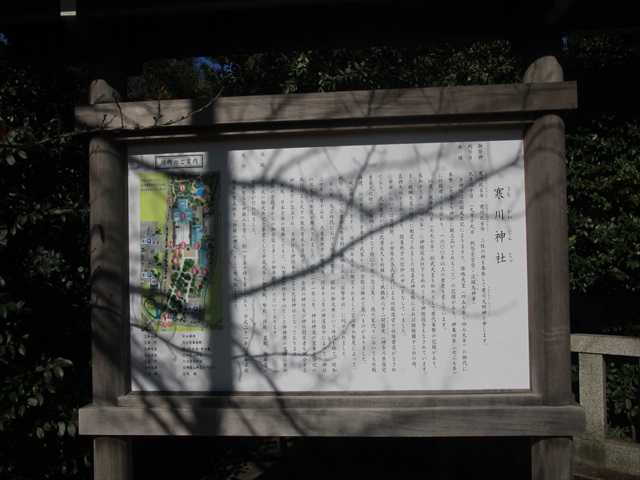

相模国 一之宮 國幣中社寒川神社

石製の神池橋、三の鳥居

寒川神社

御祭神 寒川比古命 ( さむかわひこのみこと )・寒川比女命 ( さむかわひめのみこと )

二柱の神を奉称して寒川大明神と申します。

例祭日 九月二十日(九月十九日 例祭宵宮祭・流鏑馬神事)

由 緒

当神社は総国風土記によりますと、雄略天皇(457~479)の御代に奉幣(天皇より神社に献上

品がされること)の記録があり、神亀四年(727)に社殿建立とも伝わり、1600年以上の歴史

を有しています。

以後、延暦十六年(797)桓武天皇を始めとして歴代奉幣の記録があり、承和十三年(846)に

神階従五位下を始めとする神階授与もなされています。また醍醐天皇の御代に制定されまし

た延喜式神名帳によれば相模國十三社の内、名神大社とされており、関東地方の信仰の中心

をなしていました。

中世においては源頼朝、小田原北条氏累代による社殿造営や社領寄進がなされており、武田

信玄からは武運長久を祈願して鉄錆地六十二間筋兜(神奈川県指定重要文化財)が奉納される

など特に崇敬の念は篤く、徳川家代々においても社殿再建、社領寄進など古来より武家から

の崇敬は極めて篤いものがありました。

明治期になりますと、明治四年五月に制定されました官国弊社制度によって、例祭において

国費から弊帛料が奉納される「国幣中社」に列せられました。

その後、大正時代における関東大震災、昭和の御大典という時代を経て、昭和二十年八月十

五日、大東亜戦争の終戦後、・・・・・・後略

いつも年始めに参詣しており多くの人が訪れているが、この時期は七五三の家族が参詣

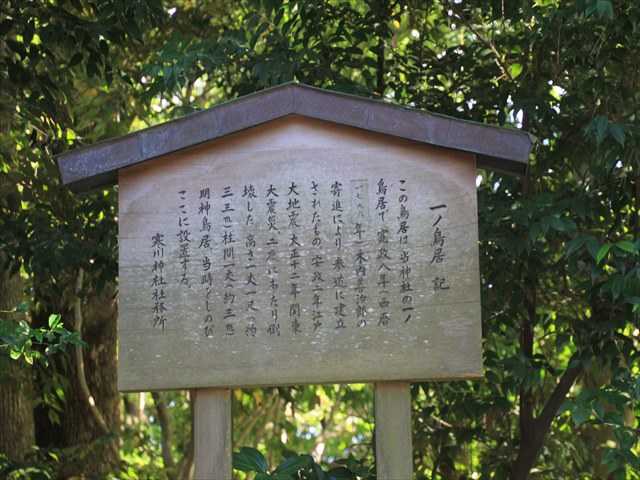

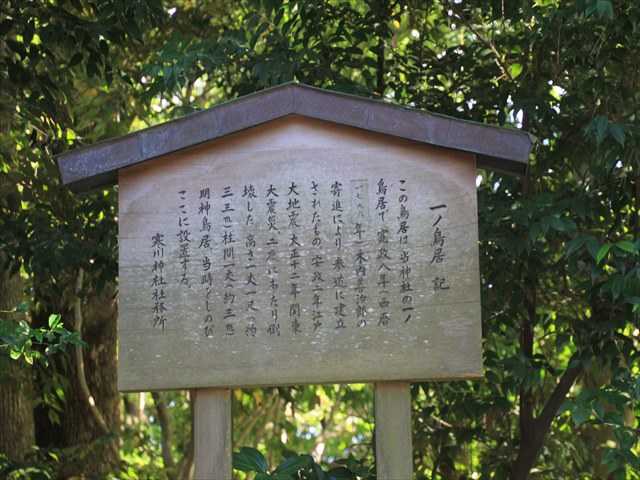

石畳の参道右側に、「一ノ鳥居 記」

一ノ鳥居 記

この鳥居は、当神社の一ノ鳥居で、寛政八年(西暦1796年) 木内善治郎の寄進により参道に建立

されたもの。安政二年江戸大地震、大正十二年間東大地震、二度にわたり倒壊した。高さ一丈一

尺(約三・三m) 柱間一丈(約三m) 明神鳥居。当時をしのびここに設置する。

寒川神社社務所

境内のご案内

神 門

神門前左側にある、「神馬舎」

いつも参拝者が多くまだ見たことがなかった神馬舎

神馬舎の扁額、「神馬」

神馬舎の中には、猿使いに引かれる白馬

神門から御本殿を望む

御本殿

本殿前には祈祷が終わった七五三の家族が集う

神門を入ると左側の回廊に菊の花が展示されていた

優秀賞コーナー

菊の特徴

キクは皇室の紋にも使われている日本を象徴する花のひとつです。

中国から奈良時代に伝わり、江戸時代に入ってから盛んに品種改良されるようになりました。こ

うしたキクを「古典菊」と呼び、「江戸菊」「嵯峨菊」「美濃菊」など地名を冠してカテゴリー

分けされています。スプレーギク、ピンポンマムなど、イギリスを中心に欧米で生み出された小

輪でたくさんの花をつけるキクは「洋菊」と呼ばれています。花弁の形状は様々。伝統的な白、

黄色にはじまり赤、ピンク、オレンジ、複数の色を合わせたものなど数多くの品種があります。

古典菊、洋菊どちらも丈夫で育てやすいのが特長。品評会を目指すもよし、色とりどりの寄せ植

えにしてもよし、様々な楽しみ方ができます

優秀賞のコーナー、

最優秀作品 宮司賞 厚物の部

最優秀作品 宮司賞 厚物の部をズームアップ

優秀作品 ○○本庁統理賞 〇〇の部

だるまの部

お皿のような変わった品種の菊

回廊にはいろんな出品があったが・・・・・

御本殿の前にも菊が飾られていた

御本殿の前から神門を望む、境内は石畳が敷かれている

祈祷者はこちら側の回廊から御本殿へ上がる

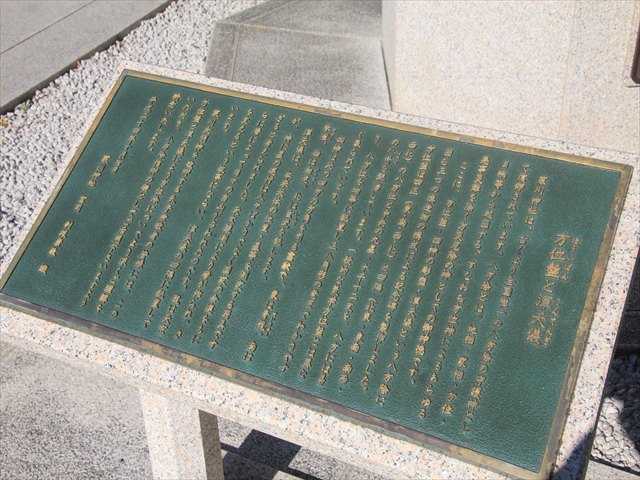

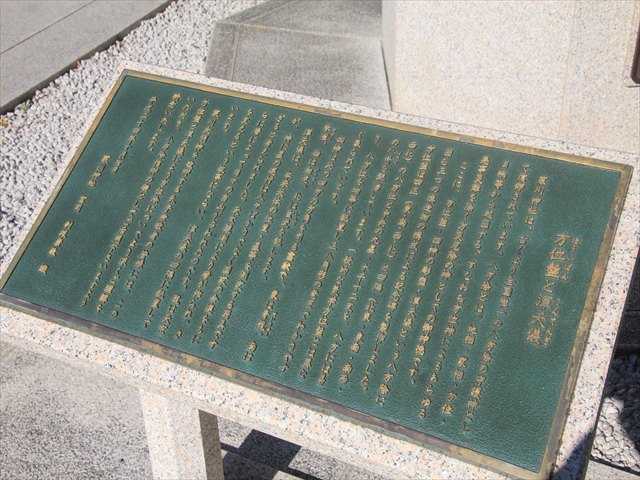

方位盤(ほういばん)と渾天儀(こんてんぎ)

方位盤と渾天儀

方位盤と渾天儀

寒川神社は、古くより全国唯一の八方除の守護神として信仰されています。八方除とは、地相・

家相・方位・日柄等から起因する、すなわち方位神によるあらゆる悪事災難を除く方災厄除の

神としての御神徳です。

ここに、方位盤・四神の彫塑・渾天儀という八方除に因む三つの構造物の構成による記念碑を

製作しました。方位盤は四正(東・南・西・北)と四隅(北東・東南・南西・西北)の八方位

と中央の九星・十千十二支を、八方には易の八卦を配当しています。一般的な気学方位盤とは

異なり、八方位を均等に配置し正八角形の意匠でわかりやすく象られています。

四神は天の四方の方角を司る霊獣で、・・・・・・後略

平成二十四年十月吉日

寒川神社 宮司 利根康数 識

御本殿の裏側には、「神嶽山神苑」があり庭園が整備されている。

※ 神嶽山神苑への入苑。また方徳資料館への入館は、御祈祷を受けた方に限る

若い宮司

神門を入り右側にある、「神符守札授与所」

コロナ対策をしての授与

神門を出て振り返る。

入口に、「第五十四回 菊花展 写真展 開催中」

看板は使いまわしされているのであろう、回数のみが修正されていた

南門の東に隣接する、立派な「納札殿」

納札殿の扁額、「納札殿」

神門を振り返る

伊勢原の日向地区からの帰路、菊を楽しんだ。

END

11月10日(水) 12:37

田村八坂神社

所在地:神奈川県平塚市田村8丁目21-30

境内の詳細は、前回訪れた時のブログ「 前鳥神社から、八坂神社へ 」👈をクリック願います

田村八坂神社略誌

御祭神

素戔嗚尊(すさのおのみこと)

天照大神(あまてらすおおみかみ)の弟で八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した神様です。

御神徳

無病息災の厄払い、学問上達、商売繁盛、家内安全などにご利益があります。

創 建

明治35年(1902)に記された『八坂神社由緒調査書』には、「延暦年間(782~806)以前に創

建された」とあります。これとは別に、社殿の最も古い棟札には元禄10年(1697)8月と書か

れたものがあります。

神社紹介

江戸時代の後期に書かれた『新編相模国風土記稿』に「牛頭天王宮村の鎮守となり、幣殿、

拝殿建てり、鐘楼の鐘は聖徳3年(1713)に鋳造す」と記されています。

明治時代になると神仏分離令によりお寺から村営になるとともに、社名が牛頭天王宮から

八坂神社という称号に変わりました。

また、神輿とともに祭りの華である屋台は、横宿が江戸時代後期天保3年(1832)に、下町は

江戸後期に、一度焼失したと言われている上町は、明治21年(1888)に新調されました。

例大祭

7月28日以前の日曜日です。

境内図

江戸時代の後期に書かれた『新編相模国風土記稿』に鐘楼の鐘は聖徳3年(1713)に鋳造すると

八坂神社社殿等移設記念碑

神川橋架替工事に伴い

八坂神社社殿、末社(四社)、鳥居、神楽殿、狛犬、石燈篭等、移設

平成二年五月吉日 氏子中

裏面には、

追 記 宮司 沖津昇治 謹書

鐘楼、梵鐘 再建 平成三年五月吉日

玉 垣 改築 平成五年六月吉日

社務所 改築 平成五年六月吉日

田村ばやし練習場 新築 平成五年六月吉日

幟旗幟支柱 再建 平成九年七月吉日

手水舎越しに社殿

社殿の前には鉢植えの菊が飾られていた

ズームアップ、鉢は昨夜の風で無残にも倒れていた

南西の方向から

社殿を正面から

社殿を見上げる

拝殿の扁額、「八坂神社」

倒れた鉢を元に戻し

風に揺られる花びら

菊の種類

観賞用に育てられる菊は花のサイズと咲き方で大きく分けられている

筒物の菊:花びらが筒状になっている

12:54

相模一之宮寒川神社

所在地:神奈川県高座郡寒川町宮山3916

寒川神社は、相模國一之宮の延喜式内社。旧国幣中社。現在は神社本庁の別表神社である。

関東地方における著名な神社の一つであり、年間約200万人に及ぶ参拝者が訪れる。初詣の参拝

者数は神奈川県内の神社では鎌倉市の鶴岡八幡宮に次いで2番目に多い

相模国 一之宮 國幣中社寒川神社

石製の神池橋、三の鳥居

寒川神社

御祭神 寒川比古命 ( さむかわひこのみこと )・寒川比女命 ( さむかわひめのみこと )

二柱の神を奉称して寒川大明神と申します。

例祭日 九月二十日(九月十九日 例祭宵宮祭・流鏑馬神事)

由 緒

当神社は総国風土記によりますと、雄略天皇(457~479)の御代に奉幣(天皇より神社に献上

品がされること)の記録があり、神亀四年(727)に社殿建立とも伝わり、1600年以上の歴史

を有しています。

以後、延暦十六年(797)桓武天皇を始めとして歴代奉幣の記録があり、承和十三年(846)に

神階従五位下を始めとする神階授与もなされています。また醍醐天皇の御代に制定されまし

た延喜式神名帳によれば相模國十三社の内、名神大社とされており、関東地方の信仰の中心

をなしていました。

中世においては源頼朝、小田原北条氏累代による社殿造営や社領寄進がなされており、武田

信玄からは武運長久を祈願して鉄錆地六十二間筋兜(神奈川県指定重要文化財)が奉納される

など特に崇敬の念は篤く、徳川家代々においても社殿再建、社領寄進など古来より武家から

の崇敬は極めて篤いものがありました。

明治期になりますと、明治四年五月に制定されました官国弊社制度によって、例祭において

国費から弊帛料が奉納される「国幣中社」に列せられました。

その後、大正時代における関東大震災、昭和の御大典という時代を経て、昭和二十年八月十

五日、大東亜戦争の終戦後、・・・・・・後略

いつも年始めに参詣しており多くの人が訪れているが、この時期は七五三の家族が参詣

石畳の参道右側に、「一ノ鳥居 記」

一ノ鳥居 記

この鳥居は、当神社の一ノ鳥居で、寛政八年(西暦1796年) 木内善治郎の寄進により参道に建立

されたもの。安政二年江戸大地震、大正十二年間東大地震、二度にわたり倒壊した。高さ一丈一

尺(約三・三m) 柱間一丈(約三m) 明神鳥居。当時をしのびここに設置する。

寒川神社社務所

境内のご案内

神 門

神門前左側にある、「神馬舎」

いつも参拝者が多くまだ見たことがなかった神馬舎

神馬舎の扁額、「神馬」

神馬舎の中には、猿使いに引かれる白馬

神門から御本殿を望む

御本殿

本殿前には祈祷が終わった七五三の家族が集う

神門を入ると左側の回廊に菊の花が展示されていた

優秀賞コーナー

菊の特徴

キクは皇室の紋にも使われている日本を象徴する花のひとつです。

中国から奈良時代に伝わり、江戸時代に入ってから盛んに品種改良されるようになりました。こ

うしたキクを「古典菊」と呼び、「江戸菊」「嵯峨菊」「美濃菊」など地名を冠してカテゴリー

分けされています。スプレーギク、ピンポンマムなど、イギリスを中心に欧米で生み出された小

輪でたくさんの花をつけるキクは「洋菊」と呼ばれています。花弁の形状は様々。伝統的な白、

黄色にはじまり赤、ピンク、オレンジ、複数の色を合わせたものなど数多くの品種があります。

古典菊、洋菊どちらも丈夫で育てやすいのが特長。品評会を目指すもよし、色とりどりの寄せ植

えにしてもよし、様々な楽しみ方ができます

優秀賞のコーナー、

最優秀作品 宮司賞 厚物の部

最優秀作品 宮司賞 厚物の部をズームアップ

優秀作品 ○○本庁統理賞 〇〇の部

だるまの部

お皿のような変わった品種の菊

回廊にはいろんな出品があったが・・・・・

御本殿の前にも菊が飾られていた

御本殿の前から神門を望む、境内は石畳が敷かれている

祈祷者はこちら側の回廊から御本殿へ上がる

方位盤(ほういばん)と渾天儀(こんてんぎ)

方位盤と渾天儀

方位盤と渾天儀

寒川神社は、古くより全国唯一の八方除の守護神として信仰されています。八方除とは、地相・

家相・方位・日柄等から起因する、すなわち方位神によるあらゆる悪事災難を除く方災厄除の

神としての御神徳です。

ここに、方位盤・四神の彫塑・渾天儀という八方除に因む三つの構造物の構成による記念碑を

製作しました。方位盤は四正(東・南・西・北)と四隅(北東・東南・南西・西北)の八方位

と中央の九星・十千十二支を、八方には易の八卦を配当しています。一般的な気学方位盤とは

異なり、八方位を均等に配置し正八角形の意匠でわかりやすく象られています。

四神は天の四方の方角を司る霊獣で、・・・・・・後略

平成二十四年十月吉日

寒川神社 宮司 利根康数 識

御本殿の裏側には、「神嶽山神苑」があり庭園が整備されている。

※ 神嶽山神苑への入苑。また方徳資料館への入館は、御祈祷を受けた方に限る

若い宮司

神門を入り右側にある、「神符守札授与所」

コロナ対策をしての授与

神門を出て振り返る。

入口に、「第五十四回 菊花展 写真展 開催中」

看板は使いまわしされているのであろう、回数のみが修正されていた

南門の東に隣接する、立派な「納札殿」

納札殿の扁額、「納札殿」

神門を振り返る

伊勢原の日向地区からの帰路、菊を楽しんだ。

END

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.