PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

茅ヶ崎市内の旧東海道に架かる歩道橋上からの写真撮影を思いつき、この日は先日のフォロー

撮影のかたわら追加で撮影した。

願わくば富士が顔を出していることを願ったが・・・。

9月3日(土) 8:35

牡丹餅立場(牡丹餅茶屋)の跡。

藤沢宿と平塚宿の間には、四谷・牡丹餅・南湖・八幡の四つの立場ができました。立場には飲

食ができる茶屋がありました。「牡丹餅立場」は牡丹餅が名物なのでそのように呼ばれていま

した。また、牡丹餅立場には、紀州の徳川家が江戸屋敷と国元を結んだ専用の飛脚中継所であ

る七里役所も設けられていました。

藤沢から茅ヶ崎に入って赤松歩道橋に次いで2番目の菱沼歩道橋。

菱沼歩道橋下から見上げる。そろそろ塗装修理か?

利用者が少ないようだが。

歩道橋上にのぼり西の京方面を望む。

街道沿いには高層マンションが建ち、冨士、大山が見えなくなっている。

ズームアップ。

反対側の江戸方面。松並木が無くなっている。

北側の甘沼。赤羽根の丘陵地。

高僧ビルは集合住宅の「オクトス湘南 茅ヶ崎ヴィスタヒル」。

南側の遊歩道「小桜ゆうゆう緑地」の先にJR東海道本線の「菱沼踏切 56K835M」。

歩道橋を下りると神奈中バス停「菱沼」。

菱沼バス停から西へ向かい振り返る。

この松もいずれは伐採される運命か。

松林中学校入口交差点。

この先の国道1号沿いは松林が続く。角地にはTOTOの工場がある。

松林中学校入口交差点から南の道を、ラチエン通り。

二百メートル程で「異人館踏切」に。

ラチエン通り

親日家であったラチエンは、別荘前の通り(ラチエン通り)には120本の桜を植えました。この

ことからこの道を「桜道」とも言われた。ラチエンは終生の住居とし没後はTOTOの社員寮な

どが建てられた。またこの道は江戸時代には茅ヶ崎村と小和田村の境が、この道の位置に引か

れていたことから「郷境」とも呼ばれていた。

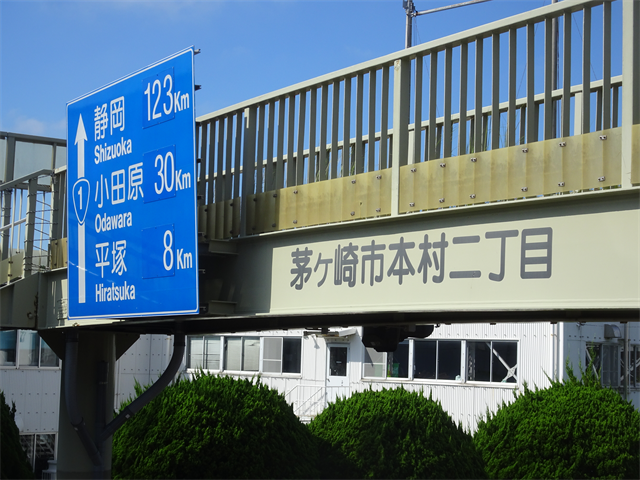

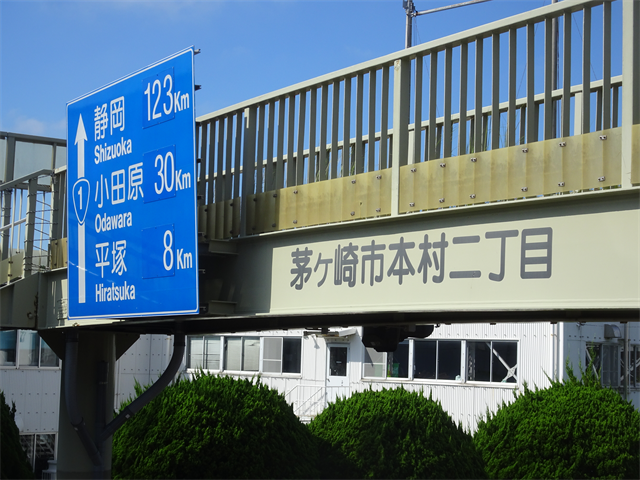

歩道橋には名称がなく「茅ヶ崎市本村二丁目」と。

道路標識には、平塚:8km、小田原:30km、静岡:123kmと。

歩道橋に上がり、西方面を見下ろす。

左側にはTOTOの工場があり、両側に松並木が続く。

振り返り見下ろすと松林中学校入口交差点。

この辺りから緩い坂になっており先程の ”菱沼歩道橋” がある。

TOTOの工場沿いに樹齢百年以上の松並木が続く。

神奈中バス停「茅ヶ崎高校前」。

キロポストは「日本橋まで57km」。

枯れた松の横に新しい松の木が植えられていた。

4番目の歩道橋は「茅ヶ崎高校前」と。

高校生のために設置されたのであろうが利用している学生を見かけない。

手前に茅ヶ崎高校前交差点があったのでその場所に設置した方が良かったのではと思うが。

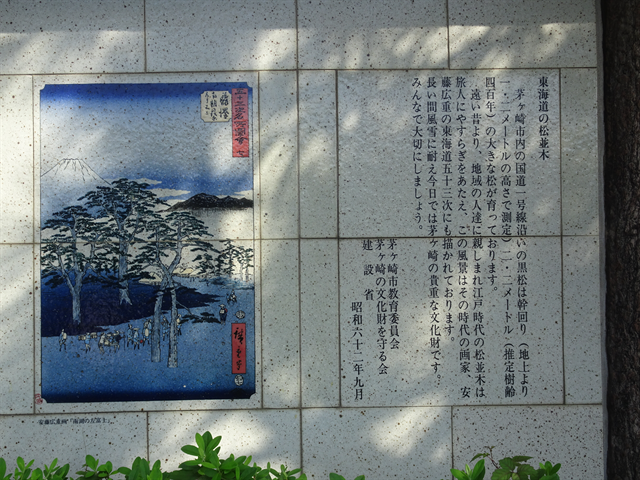

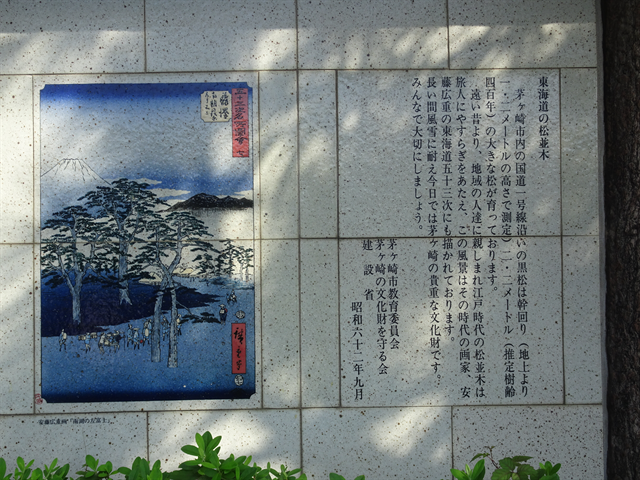

松並木の中に「東海道の松並木」の説明板。

東海道の松並木

茅ヶ崎市内の国道一号線沿いの黒松は幹回り(地上より一・二メートルの高さで測定) 二・二メ

ートル (推定樹齢四百年)の大きな松が育っております。

遠い昔より、地域の人達に親しまれ江戸時代の松並木は旅人にやすらぎをあたえ、この風景は

その時代の画家、安藤広重の東海道五十三次にも描かれております。

長い間風雪に耐え今日では茅ヶ崎の貴重な文化財です。みんなで大切にしましょう。

茅ヶ崎市教育委員会

茅ヶ崎の文化財を守る会

建設省

昭和六十二年九月

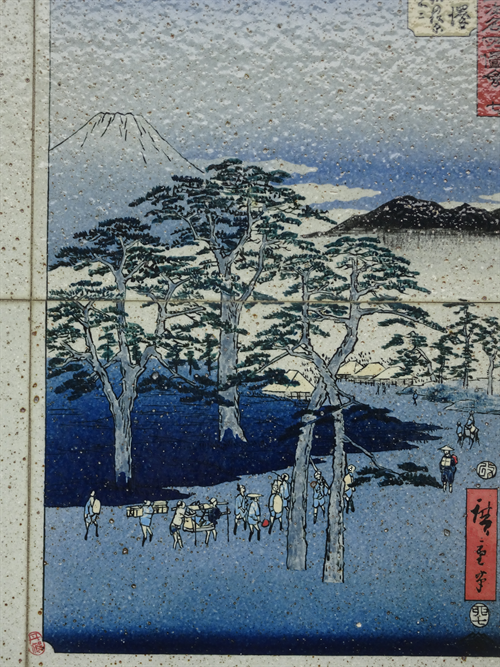

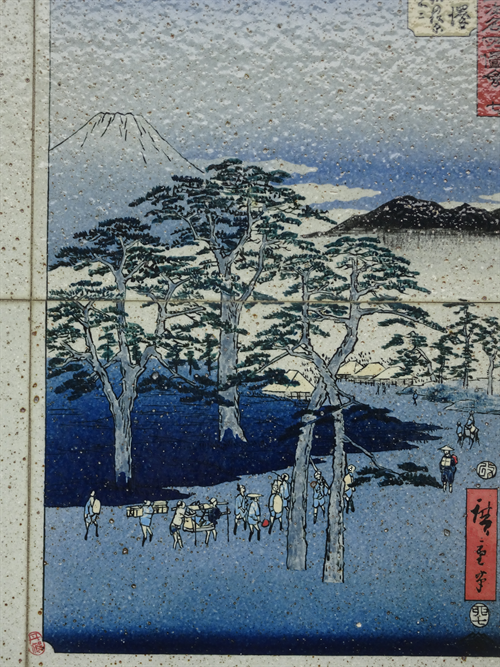

五十三次名所図会 七 藤澤 南湖の松原左り不二(竪絵東海道)。

東海道の南湖(茅ヶ崎市)の松並木の風景を描いています。 南湖は藤沢宿と平塚宿の間

の立場(宿と宿の間の休憩場所)のあったところで、 京都に向かっていく中で富士山が

左に見える「左富士」の名所の一つでもありました。

現在でも鳥井土橋から、きれいな「左富士」を見ることができます。

歩道橋に上がる。

県立茅ヶ崎高等学校のグランド。

耐震工事で校舎を建て替え中で仮設校舎。

歩道橋の上から西方向を望む。旧東海道の北側に松並木が続く。

東には、茅ヶ崎高校前のバス停、交差点。

歩道橋はこの交差点辺りへ設置した方が利用者が多かったのではと思うが。

歩道橋上は利用者が少ないので雑草が生える。

雑草をズームアップ。

すき間に松も芽吹いていた。

数年後には大きくなるのではと思うが。

歩道橋の下には、カード利用の公衆電話。

茅ヶ崎高校前歩道橋から更に西へ進み、本村交差点。

この交差点を左折(海側)すると ”一中通り” になり2キロほどで海岸の国道134号へたどり着く。

この辺りは砂丘上になっており一段高くなっている。右折すると坂を下り県道404号線へ。

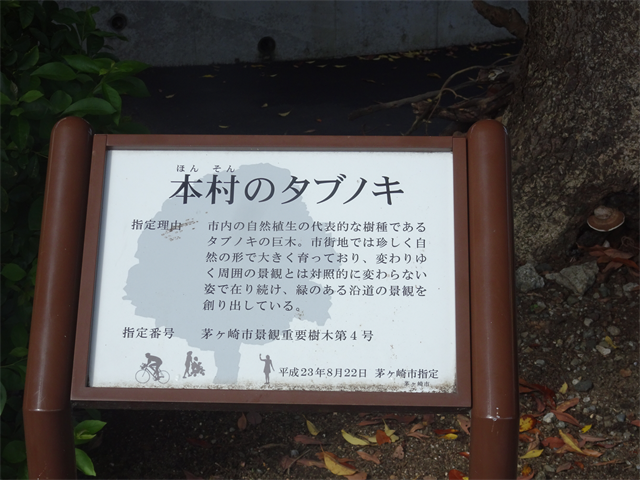

本村交差点角に聳えるタブノキ。

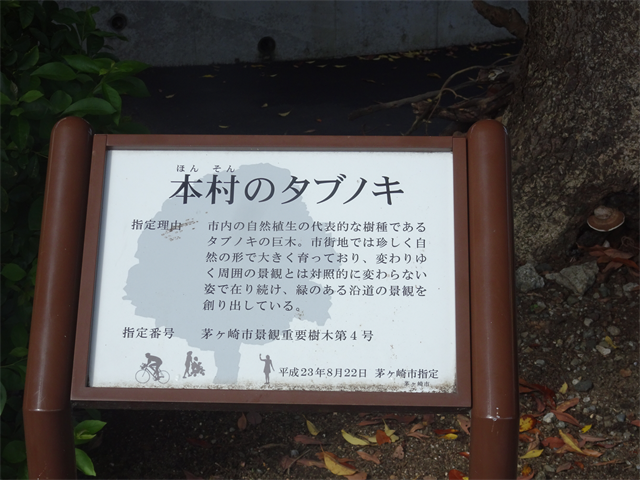

本村のタブノキ

指定理由

市内の自然植生の代表的な樹種であるタブノキの巨木。市街地では珍しく自然の形で大きく

育っており、変わりゆく周囲の景観とは対照的に変わらない姿で在り続け、緑のある沿道の

景観を創り出している。

指定番号

茅ヶ崎市景観重要樹木第4号

平成23年8月22日 茅ヶ崎市指定

県道404号線の道路脇から撮影。

神奈中バス停「本村」。

前方にこの日最後の5番目の歩道橋。

茅ヶ崎市本村一丁目交差点から坂を下ったところにある「本村鎮守の八王子神社」。

茅ヶ崎市本村一丁目交差点にある歩道橋、

歩道橋には名称がなく「茅ヶ崎市本村一丁目」と。

この歩道橋は小学生が利用しているのをよく見かける。

歩道橋に上がるが西側には高層ビルがあり景観を損なっている。

電線もモール化されスッキリしている。富士が見えるのか?

ズームアップするがこの辺りの旧東海道も砂丘の頂上部を走っている。

東側の本村交差点を振り返る。

北西方向の山並み。

歩道橋を下り旧東海道を進み、JR相模線の跨線橋上から北茅ヶ崎駅方向を望む。

イオンスタイル沿いの松並木。

数年前に枝を切り落としていたが元気に育っている。

9:05

この日のゴール地点「一里塚交差点」。

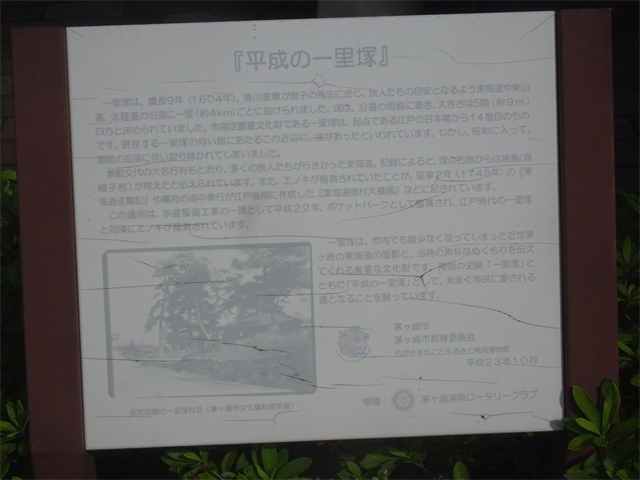

説明板に『平成の一里塚』と。

交差点の向かい側に『江戸時代の一里塚』。

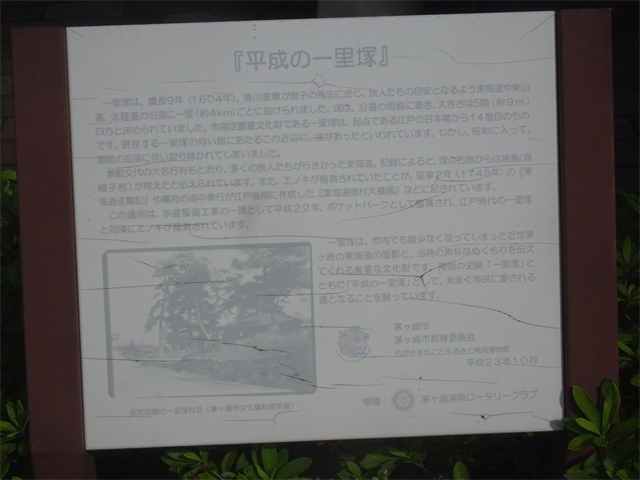

『平成の一里塚』

一里塚は、慶長9年(1604年)、徳川家康が息子の秀忠に命じ、旅人たちの目安となるよう東海道

や東山道、北陸道の沿道に一里(約4km)ごとに設けられました。塚は、沿道の両脇に築き、大

きさは5間(約9m)四方と決められていました。市指定重要文化財である一里塚は、起点である江

戸の日本橋から14番目のものです。現存する一里塚の向い側にあたるこの近辺に、塚があったと

いわれています。しかし、昭和に入って、道路の拡張に伴い取り除かれてしまいました。

参勤交代の大名行列もとおり、多くの旅人たちが行きかった東海道。記録によると、塚の右側か

らは姥島(烏帽子岩)が見えたと伝えられています。また、エノキが植栽されていたことが、延享

2年(1745年)の『東海道巡覧記』や幕府の道中奉行が江戸後期に作成した『東海道宿村大概帳』

などに記されています。

この場所は、歩道整備工事の一環として平成22年、ポケットパークとして整備され、江戸時代の

一里塚と同様にエノキが植栽されています。

一里塚は、市内でも数少なくなってしまった近世茅ヶ崎の東海道の面影と、当時の素朴なぬくも

りを伝えてくれる貴重な文化財です。南側の史跡「一里塚」とともに「平成の一里塚」として、

末永く市民に愛される場となることを願っています。

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市教育委員会

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館

平成23年10月

寄贈:茅ヶ崎湘南ロータリークラブ

江戸時代の一里塚

一里塚交差点から一里塚北通りを北上JR相模線の小出踏切。

道路建設予定地に看板が立ち「まわり道」と。

遺跡の発掘調査をしています。

調査期間:令和5年2月28日まで

「令和4年度新国道線街路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査」

約半年間かけて発掘調査をするようだ。以前にもこの辺りで発掘調査をしていた。

発掘調査部分には地下水を汲み上げる設備が設置されていた。

別の方角から。

発掘調査現場の東側から。

作業用の事務所も設置されていたが大掛かりな調査であろうか。

この道路は国道1号の北側を走り、JR相模線の下を通る新路線であるのだが。

国道1号の本村交差点から県道404号線を下った、本村四丁目交差点。

以前発掘された説明板が建つ。

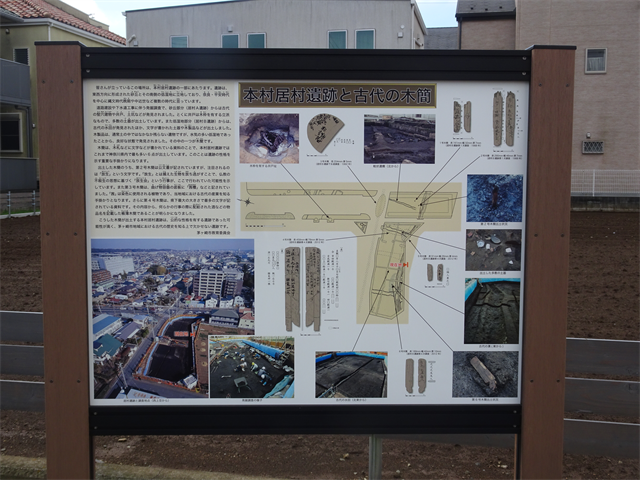

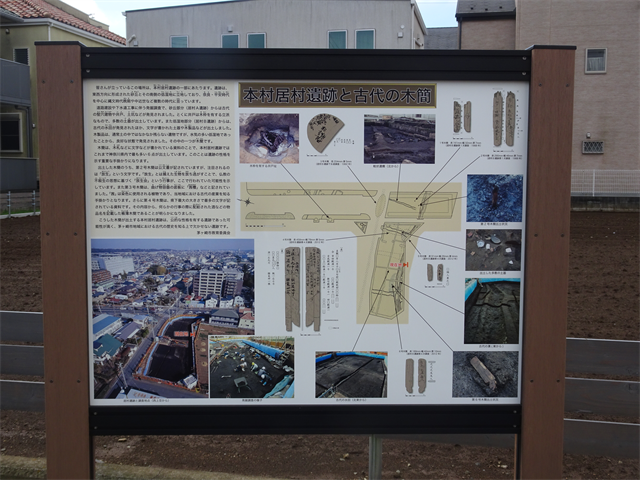

本村居村遺跡と古代の木簡

皆さんが立っているこの場所は、本村居村遺跡の一部にあたります。遺跡は、東西方向に形成

された砂丘とその南側の低湿地に立地しており、奈良・平安時代を中心に縄文時代晩期や中近

世など複数の時代に亘っています。

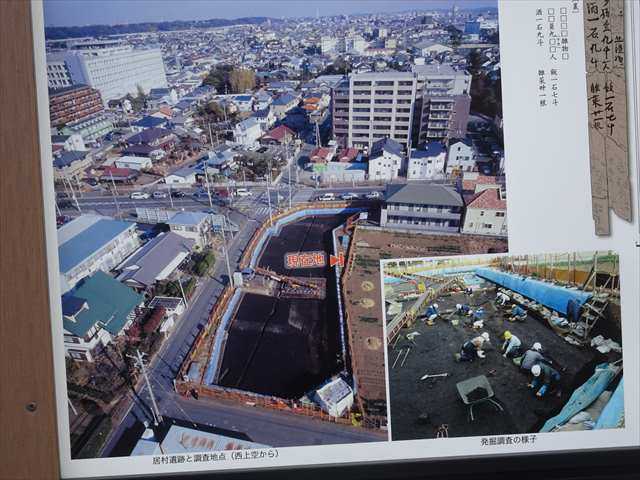

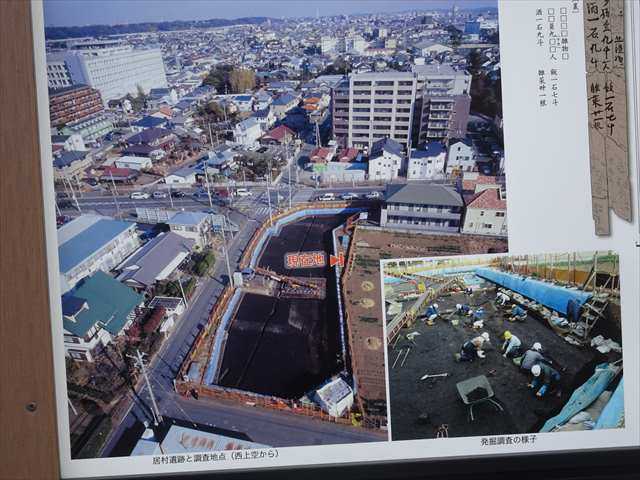

本村居村遺跡と調査地点(西上空から)

前回の発掘調査場所は埋め戻し、今回は下側(西)を発掘調査。

茅ヶ崎市指定重要文化財

「本村居村遺跡出土木簡」 平成27(2015)年6月1日指定

茅ヶ崎市指定重要文化財 「本村居村遺跡出土木簡」 平成27(2015)年6月1日指定

県道404号線(遠藤茅ヶ崎線)の本村四丁目交差点。

左側の坂を上ると国道1号本村交差点。

交差点近くに、巨木の下に朱色の鳥居を発見。

道路から入っており今まで個人のお稲荷さんと思っていた。空には電線が舞う。

稲荷社

タブノキであろうか巨木である。

朱色の鳥居には「正一位」とあったが由緒等の説明がなく不詳。

この樹は樹齢何年になるのか。

END

撮影のかたわら追加で撮影した。

願わくば富士が顔を出していることを願ったが・・・。

9月3日(土) 8:35

牡丹餅立場(牡丹餅茶屋)の跡。

藤沢宿と平塚宿の間には、四谷・牡丹餅・南湖・八幡の四つの立場ができました。立場には飲

食ができる茶屋がありました。「牡丹餅立場」は牡丹餅が名物なのでそのように呼ばれていま

した。また、牡丹餅立場には、紀州の徳川家が江戸屋敷と国元を結んだ専用の飛脚中継所であ

る七里役所も設けられていました。

藤沢から茅ヶ崎に入って赤松歩道橋に次いで2番目の菱沼歩道橋。

菱沼歩道橋下から見上げる。そろそろ塗装修理か?

利用者が少ないようだが。

歩道橋上にのぼり西の京方面を望む。

街道沿いには高層マンションが建ち、冨士、大山が見えなくなっている。

ズームアップ。

反対側の江戸方面。松並木が無くなっている。

北側の甘沼。赤羽根の丘陵地。

高僧ビルは集合住宅の「オクトス湘南 茅ヶ崎ヴィスタヒル」。

南側の遊歩道「小桜ゆうゆう緑地」の先にJR東海道本線の「菱沼踏切 56K835M」。

歩道橋を下りると神奈中バス停「菱沼」。

菱沼バス停から西へ向かい振り返る。

この松もいずれは伐採される運命か。

松林中学校入口交差点。

この先の国道1号沿いは松林が続く。角地にはTOTOの工場がある。

松林中学校入口交差点から南の道を、ラチエン通り。

二百メートル程で「異人館踏切」に。

ラチエン通り

親日家であったラチエンは、別荘前の通り(ラチエン通り)には120本の桜を植えました。この

ことからこの道を「桜道」とも言われた。ラチエンは終生の住居とし没後はTOTOの社員寮な

どが建てられた。またこの道は江戸時代には茅ヶ崎村と小和田村の境が、この道の位置に引か

れていたことから「郷境」とも呼ばれていた。

歩道橋には名称がなく「茅ヶ崎市本村二丁目」と。

道路標識には、平塚:8km、小田原:30km、静岡:123kmと。

歩道橋に上がり、西方面を見下ろす。

左側にはTOTOの工場があり、両側に松並木が続く。

振り返り見下ろすと松林中学校入口交差点。

この辺りから緩い坂になっており先程の ”菱沼歩道橋” がある。

TOTOの工場沿いに樹齢百年以上の松並木が続く。

神奈中バス停「茅ヶ崎高校前」。

キロポストは「日本橋まで57km」。

枯れた松の横に新しい松の木が植えられていた。

4番目の歩道橋は「茅ヶ崎高校前」と。

高校生のために設置されたのであろうが利用している学生を見かけない。

手前に茅ヶ崎高校前交差点があったのでその場所に設置した方が良かったのではと思うが。

松並木の中に「東海道の松並木」の説明板。

東海道の松並木

茅ヶ崎市内の国道一号線沿いの黒松は幹回り(地上より一・二メートルの高さで測定) 二・二メ

ートル (推定樹齢四百年)の大きな松が育っております。

遠い昔より、地域の人達に親しまれ江戸時代の松並木は旅人にやすらぎをあたえ、この風景は

その時代の画家、安藤広重の東海道五十三次にも描かれております。

長い間風雪に耐え今日では茅ヶ崎の貴重な文化財です。みんなで大切にしましょう。

茅ヶ崎市教育委員会

茅ヶ崎の文化財を守る会

建設省

昭和六十二年九月

五十三次名所図会 七 藤澤 南湖の松原左り不二(竪絵東海道)。

東海道の南湖(茅ヶ崎市)の松並木の風景を描いています。 南湖は藤沢宿と平塚宿の間

の立場(宿と宿の間の休憩場所)のあったところで、 京都に向かっていく中で富士山が

左に見える「左富士」の名所の一つでもありました。

現在でも鳥井土橋から、きれいな「左富士」を見ることができます。

歩道橋に上がる。

県立茅ヶ崎高等学校のグランド。

耐震工事で校舎を建て替え中で仮設校舎。

歩道橋の上から西方向を望む。旧東海道の北側に松並木が続く。

東には、茅ヶ崎高校前のバス停、交差点。

歩道橋はこの交差点辺りへ設置した方が利用者が多かったのではと思うが。

歩道橋上は利用者が少ないので雑草が生える。

雑草をズームアップ。

すき間に松も芽吹いていた。

数年後には大きくなるのではと思うが。

歩道橋の下には、カード利用の公衆電話。

茅ヶ崎高校前歩道橋から更に西へ進み、本村交差点。

この交差点を左折(海側)すると ”一中通り” になり2キロほどで海岸の国道134号へたどり着く。

この辺りは砂丘上になっており一段高くなっている。右折すると坂を下り県道404号線へ。

本村交差点角に聳えるタブノキ。

本村のタブノキ

指定理由

市内の自然植生の代表的な樹種であるタブノキの巨木。市街地では珍しく自然の形で大きく

育っており、変わりゆく周囲の景観とは対照的に変わらない姿で在り続け、緑のある沿道の

景観を創り出している。

指定番号

茅ヶ崎市景観重要樹木第4号

平成23年8月22日 茅ヶ崎市指定

県道404号線の道路脇から撮影。

神奈中バス停「本村」。

前方にこの日最後の5番目の歩道橋。

茅ヶ崎市本村一丁目交差点から坂を下ったところにある「本村鎮守の八王子神社」。

茅ヶ崎市本村一丁目交差点にある歩道橋、

歩道橋には名称がなく「茅ヶ崎市本村一丁目」と。

この歩道橋は小学生が利用しているのをよく見かける。

歩道橋に上がるが西側には高層ビルがあり景観を損なっている。

電線もモール化されスッキリしている。富士が見えるのか?

ズームアップするがこの辺りの旧東海道も砂丘の頂上部を走っている。

東側の本村交差点を振り返る。

北西方向の山並み。

歩道橋を下り旧東海道を進み、JR相模線の跨線橋上から北茅ヶ崎駅方向を望む。

イオンスタイル沿いの松並木。

数年前に枝を切り落としていたが元気に育っている。

9:05

この日のゴール地点「一里塚交差点」。

説明板に『平成の一里塚』と。

交差点の向かい側に『江戸時代の一里塚』。

『平成の一里塚』

一里塚は、慶長9年(1604年)、徳川家康が息子の秀忠に命じ、旅人たちの目安となるよう東海道

や東山道、北陸道の沿道に一里(約4km)ごとに設けられました。塚は、沿道の両脇に築き、大

きさは5間(約9m)四方と決められていました。市指定重要文化財である一里塚は、起点である江

戸の日本橋から14番目のものです。現存する一里塚の向い側にあたるこの近辺に、塚があったと

いわれています。しかし、昭和に入って、道路の拡張に伴い取り除かれてしまいました。

参勤交代の大名行列もとおり、多くの旅人たちが行きかった東海道。記録によると、塚の右側か

らは姥島(烏帽子岩)が見えたと伝えられています。また、エノキが植栽されていたことが、延享

2年(1745年)の『東海道巡覧記』や幕府の道中奉行が江戸後期に作成した『東海道宿村大概帳』

などに記されています。

この場所は、歩道整備工事の一環として平成22年、ポケットパークとして整備され、江戸時代の

一里塚と同様にエノキが植栽されています。

一里塚は、市内でも数少なくなってしまった近世茅ヶ崎の東海道の面影と、当時の素朴なぬくも

りを伝えてくれる貴重な文化財です。南側の史跡「一里塚」とともに「平成の一里塚」として、

末永く市民に愛される場となることを願っています。

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市教育委員会

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館

平成23年10月

寄贈:茅ヶ崎湘南ロータリークラブ

江戸時代の一里塚

一里塚交差点から一里塚北通りを北上JR相模線の小出踏切。

道路建設予定地に看板が立ち「まわり道」と。

遺跡の発掘調査をしています。

調査期間:令和5年2月28日まで

「令和4年度新国道線街路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査」

約半年間かけて発掘調査をするようだ。以前にもこの辺りで発掘調査をしていた。

発掘調査部分には地下水を汲み上げる設備が設置されていた。

別の方角から。

発掘調査現場の東側から。

作業用の事務所も設置されていたが大掛かりな調査であろうか。

この道路は国道1号の北側を走り、JR相模線の下を通る新路線であるのだが。

国道1号の本村交差点から県道404号線を下った、本村四丁目交差点。

以前発掘された説明板が建つ。

本村居村遺跡と古代の木簡

皆さんが立っているこの場所は、本村居村遺跡の一部にあたります。遺跡は、東西方向に形成

された砂丘とその南側の低湿地に立地しており、奈良・平安時代を中心に縄文時代晩期や中近

世など複数の時代に亘っています。

道路建設や下水道工事に伴う発掘調査で、砂丘部分(居村A遺跡)からは古代の竪穴建物や井戸、

土坑などが発見されました。とくに井戸は木枠を有する立派なもので、多数の土器が出土して

います。また低湿地部分(居村B遺跡)からは、古代の水田が発見されたほか、文字が書かれた

土器や木製品などが出土しました。木製品は、通常土の中ではなかなか残らない遺物ですが、

水気の多い低湿地であったことから、良好な状態で発見されました。その中の一つが木簡です。

土坑などが発見されました。とくに井戸は木枠を有する立派なもので、多数の土器が出土して

います。また低湿地部分(居村B遺跡)からは、古代の水田が発見されたほか、文字が書かれた

土器や木製品などが出土しました。木製品は、通常土の中ではなかなか残らない遺物ですが、

水気の多い低湿地であったことから、良好な状態で発見されました。その中の一つが木簡です。

木簡は、木札などに文字などが書かれている資料のことで、本村居村遺跡ではこれまで神奈川

県内で最も多い6点が出土しています。このことは遺跡の性格を示す重要な手掛かりになりま

す。

県内で最も多い6点が出土しています。このことは遺跡の性格を示す重要な手掛かりになりま

す。

出土した木簡のうち、第2号木簡は公文書が記されていますが、注目されるのは「放生」とい

う文字です。「放生」とは捕らえた生物を放ち逃がすことで、仏教の不殺生の思想に基づく

「放生会」という行事が、ここで行われていた可能性を示しています。また第3号木簡は、曲げ

物容器の底板に「茜槽」などと記されていました。「茜」は染色に使用される植物であり、

当地域における古代の産業を知る手掛かりとなります。さらに第4号木簡は、県下最大の大きさ

で最多の文字が記されている資料です。その内容から、何らかの行事の際に配給された酒など

の物品名を記載した帳簿木簡であることが明らかになりました。

こうした木簡が出土する本村居村遺跡は、公的な性格を有する遺跡であった可能性が高く、茅

ヶ崎市地域における古代の歴史を知る上で欠かせない遺跡です。

茅ヶ崎市教育委員会

う文字です。「放生」とは捕らえた生物を放ち逃がすことで、仏教の不殺生の思想に基づく

「放生会」という行事が、ここで行われていた可能性を示しています。また第3号木簡は、曲げ

物容器の底板に「茜槽」などと記されていました。「茜」は染色に使用される植物であり、

当地域における古代の産業を知る手掛かりとなります。さらに第4号木簡は、県下最大の大きさ

で最多の文字が記されている資料です。その内容から、何らかの行事の際に配給された酒など

の物品名を記載した帳簿木簡であることが明らかになりました。

こうした木簡が出土する本村居村遺跡は、公的な性格を有する遺跡であった可能性が高く、茅

ヶ崎市地域における古代の歴史を知る上で欠かせない遺跡です。

茅ヶ崎市教育委員会

本村居村遺跡と調査地点(西上空から)

前回の発掘調査場所は埋め戻し、今回は下側(西)を発掘調査。

茅ヶ崎市指定重要文化財

「本村居村遺跡出土木簡」 平成27(2015)年6月1日指定

茅ヶ崎市指定重要文化財 「本村居村遺跡出土木簡」 平成27(2015)年6月1日指定

出土した木簡は6点で、短冊形のほか桶底や折敷をニ次利用したものもあります。

仏教行事に関連する「放生」が記されている文書木簡や、行事に伴い作成された帳簿木簡、文

字の練習に使用された習書木簡などがみられ、古代の地域における実態を知ることができ、茅

ヶ崎市の歴史を語る上で欠くことのできない資料として市の重要文化財に指定されています。

なお、表示は実物大の赤外線写真です。

茅ヶ崎市教育委員会

字の練習に使用された習書木簡などがみられ、古代の地域における実態を知ることができ、茅

ヶ崎市の歴史を語る上で欠くことのできない資料として市の重要文化財に指定されています。

なお、表示は実物大の赤外線写真です。

茅ヶ崎市教育委員会

県道404号線(遠藤茅ヶ崎線)の本村四丁目交差点。

左側の坂を上ると国道1号本村交差点。

交差点近くに、巨木の下に朱色の鳥居を発見。

道路から入っており今まで個人のお稲荷さんと思っていた。空には電線が舞う。

稲荷社

タブノキであろうか巨木である。

朱色の鳥居には「正一位」とあったが由緒等の説明がなく不詳。

この樹は樹齢何年になるのか。

END

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.