PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 続 日本100名城

沖縄シリーズ等のアップで発表が遅れました。

沖縄旅行の後、紅葉の時期になり旅友と1泊2日の栃木、群馬県下の続日本100名城巡りを計画

した。併せて、両県下の寺社史跡巡りを行ったブログです。

11月15日(火) 7:30

雨が降る中、旅ともに我が家へ来ていただき、いつものように6時半に出発。

圏央道を走り鶴ヶ島JCTを東北道方面へ進む。

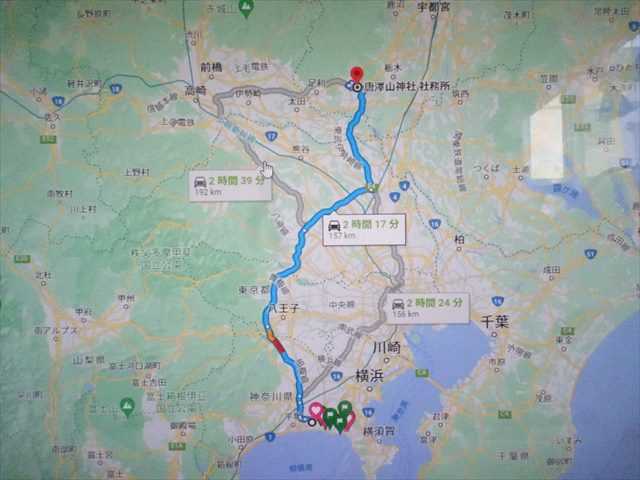

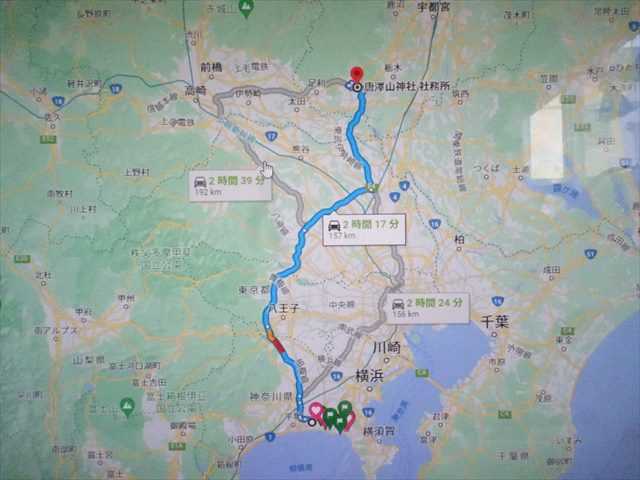

カーナビの案内は、圏央道、東北道を走り所要時間は2時間17分、157kmと。

7:50

雨の圏央道を走り埼玉県白岡市へ入る。

道路標識は、宇都宮まで70分、佐野藤岡まで35分と。

愛車のジュークも12年前に購入しており、カーナビはこの辺りの高速道路は空中線。

今では、圏央道も、東北自動車道、常磐自動車道、東関東自動車道とつながっている。

久喜白岡JCTで、東北自動車道へ進む。

8:15

東北自動車道羽生パーキングエリア

小雨が降る中1時間半走りトイレ休憩で立ち寄る。

利根川に架かる利根川橋を渡る。

天気予報では徐々に良くなるとのことであったが。

カーナビが案内するのは、佐野サービスエリアのスマート出口。

佐野SAまで4km。

山には雲がたちこめる。

佐野SAまで2km、ETC出口の案内。

8:40

佐野SAまで2km、ETC出口。

圏央道の車の量が多く茅ヶ崎西ICから約150kmを2時間で到着。

佐野SAから県道67号線を西へ向かう。

この先の交差点を右折の案内。

佐野市伊勢山歩道橋

伊勢山町交差点を右折、県道75、270号線(栃木佐野)を北上。

JR両毛線の跨線橋を越え更に北上。

突き当りを左折して、県道141号線を佐野市街、唐沢山方面へ。

道路標識に「唐沢山県立自然公園」の案内。この先を右折。

県道270、141号線に「例幣使街道」の標示。

例幣使街道(れいへいしかいどう)

京都から日光東照宮へ幣帛(へいはく)を奉納する勅使が通った道。元和3年(1617)、徳川家康

の霊柩が日光山に改葬されたが、その後正保3年(1646)からは、毎年京都の朝廷から日光東照

宮への幣帛を奉納する勅使(例幣使という)がつかわされた。

その勅使が通る道を例幣使街道と呼んだ。 例幣使は京都から中山道を下り、倉賀野(現高崎市)

から太田、佐野、富田、栃木、合戦場(かっせんば)、金崎を通り日光西街道と合わさる楡木(に

れぎ)を経て日光に至ったと。

車は、犬伏町交差点を右折して県道141号線(唐沢山公園線)を北上。

県道141号線(唐沢山公園線)を進み、突き当り正面に鳥居が見えた。

8:45

露垂根神社 (つゆしねじんじゃ)

所在地:栃木県佐野市富士町1007

唐沢山の登山口に鎮座している神社で、藤原秀郷が厳島神社を勧請して、この社を建立したと伝

えられている。入口に石鳥居が二つ建ち、左側に唐沢山登山口の石鳥居。

唐沢山登山口の石鳥居を潜ると左側にポケットパーク(駐車場・トイレ)があり車を停めて参拝。

唐沢山県立自然公園

唐沢山県立自然公園は、唐沢山を中心とした自然公園です。

断崖と深い谷に囲まれた唐沢山は、関東の七名城の一つとして有名な藤原秀郷の居城跡で、今

も当時の面影を残す遺跡や伝説が数多く残されています。また、周囲が平地であるため眺望が

良く、サクラやツツジの名所でもあります。

公園を利用するときは自然環境を壊さないように注意しましょう。環境を変える行為をする場

合は、栃木市または佐野市の許可や届出が必要です。

直進「県道 唐沢山」と、左は「ハイキングコース」の案内。

唐沢山登山口の石鳥居。正面奥に「上富士町公民館」。

鳥居下の石碑には「○○○○ 唐沢山神社」と。

県道の右側に、露垂根神社入口。

右側に廻り込み。

富士町の鎮守様であると。

鳥居の前に立つ社号標石には「露垂根神社」と。

石鳥居の扁額「露垂根神社」。

鳥居の左前に立つ石碑には「石鳥居○○○」と刻まれていた。

鳥居を潜り参道を登る。

参道の両側に杉の並木。

石段を上り玉垣前の右側に狛犬

左側の狛犬

台座には奉納者の名前が刻まれていた。眼を大きく見開き双方阿の古い狛犬であると。

右側に、手水舎、奥に神楽殿。

瓦葺屋根の拝殿

拝殿の彩色付き彫刻。

本殿にもあったようだが。

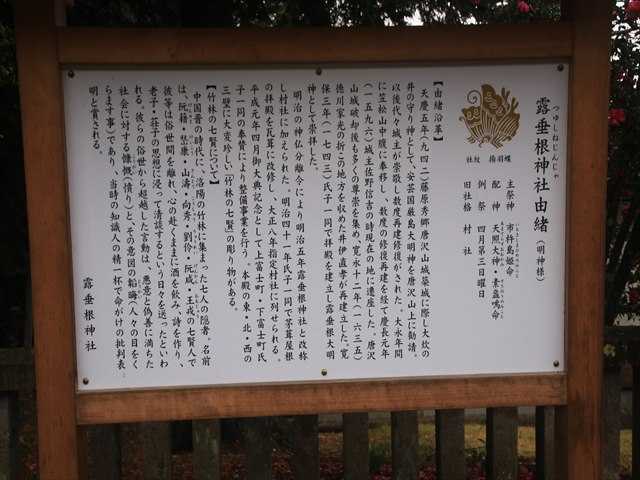

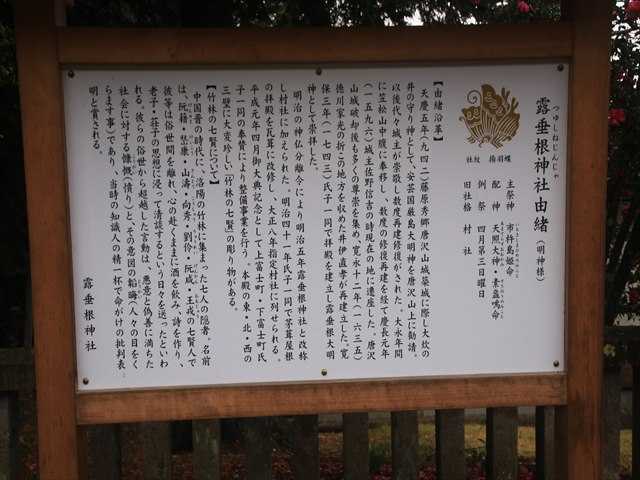

露垂根神社由緒 (明神様)

主祭神 市杵島姫命

配 神 天照大神・素戔嗚尊

例 祭 四月第三日曜日

旧社格 村 社

【由緒沿革】

天慶五年(942)藤原秀郷唐沢山城築城に際し大炊の井の守り神として、安芸国厳島大明神を

唐沢山上に勧請。

以後代々城主が崇敬し数度再建修復がされた。大永年間に笠松山中腹に奉移し、数度の修復

再建を経て慶長元年(1596)城主佐野信吉の時現在の地に遷座した。唐沢山城破却後も多く

の尊崇を集め、寛永十二年(1635)徳川家光の折この地方を収めた井伊直孝が再建立した。

寛保三年(1743)氏子一同で拝殿を建立し露垂根大明神として崇拝した。

明治の神仏分離令により明治五年露垂根神社と改称し村社に加えられた。明治四十一年氏子

一同で茅葺屋根の拝殿を瓦葺に改修し、大正八年指定村社に列せられる。平成元年四月御大

典記念として上富士町・下富士町氏子一同の奉賛により整備事業を行う。本殿の東・北・西

の三壁に大変珍しい「竹林の七賢」の彫り物がある。

【竹林の七賢について】

中国晋の時代に、洛陽の竹林に集まった七人の隠者。名前は、阮籍(げんせき)・嵆康(けい

こう)・山濤(さんとう)・向秀(こうしゅう)・劉伶(りゅうれい)・阮咸(げんかん)・王戎(お

おじゅう)の七賢人で彼等は俗世間を離れ、心の赴くままに酒を飲み、詩を作り、老子・荘

子の思想に浸って清談するという日々を送ったといわれる。彼らの俗性から超越した言動

は、悪意と偽善に満ちた社会に対する慷慨(憤り)と、その意図の韜晦(人々の目をくらます

事)であり、当時の知識人の精一杯で命がけの批判表明と賞される。

露垂根神社

満開のサザンカも散り始めていた。

拝殿前から、神楽殿、手水舎。

神楽殿では、春の例祭に五穀豊穣を祈念して、能舞「羽衣」が奉納されると。

社殿の左側に石祠が並ぶ。

地元の氏子さんたちの手で整備されていた。

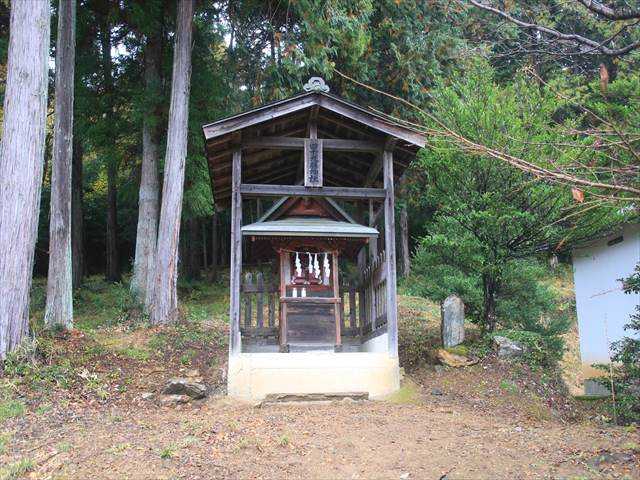

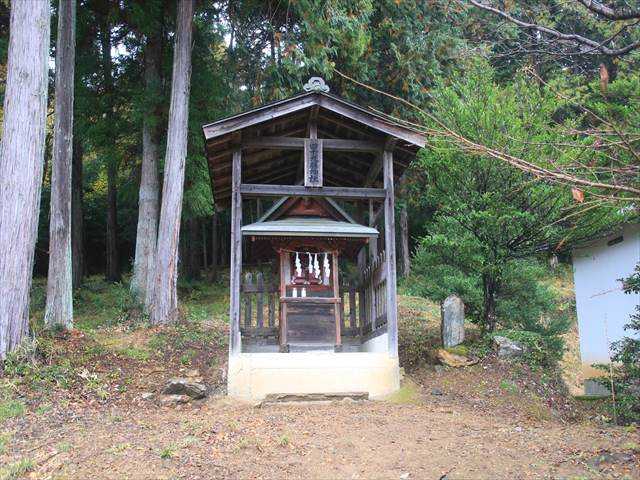

銅板葺きの末社。

白壁のこの建物は施錠されていたが?

苔むした石垣の上には石祠、石碑が並ぶ。

軒下には「藤原家の家紋」。

中央の石碑には「明治三十七 八年戦没紀念碑

元帥公爵大山巌書」

前には小さな石碑が二つ、片方には「記念碑」と刻まれていた。

摂社の「四十九膳神社」。

駐車場がある境内の左側から。

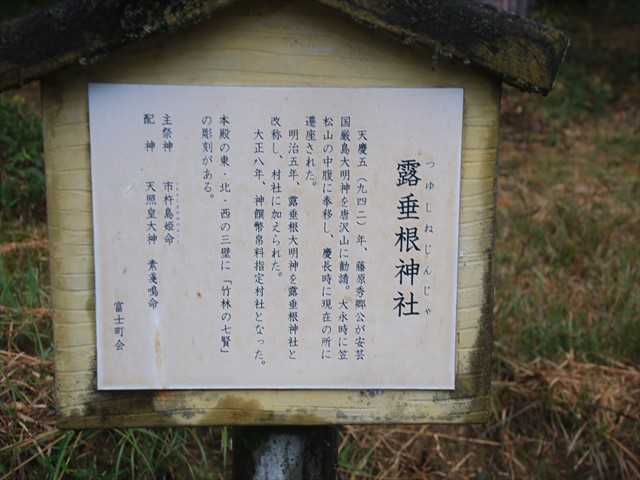

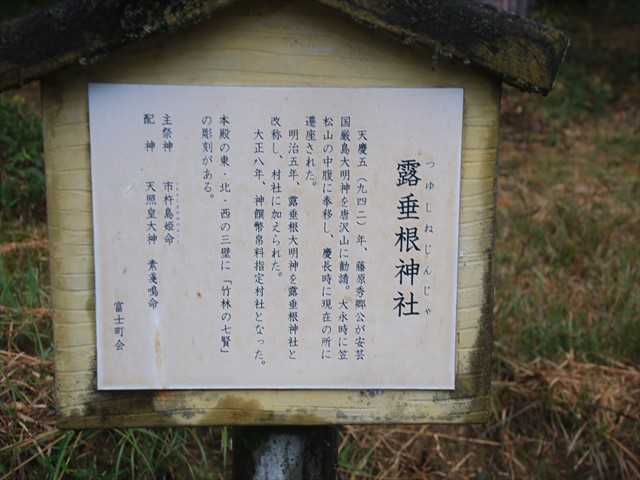

露垂根神社 (つゆしねじんじゃ)

天慶五(942)年、藤原秀郷公が安芸国厳島大明神を唐沢山に勧請。大永時に笠松山の中腹に

奉移し、慶長時に現在の所に遷座された。

明治五年、露垂根大明神を露垂根神社と改称し、村社に加えられた。

大正八年、神饌幣帛料指定村社となった。

本殿の東・北・西の三壁に「竹林の七賢」の彫刻がある。

主祭神 市杵島姫命

配 神 天照皇大神 素戔嗚尊

富士町会

石碑には「露垂根神社玉垣等建設御寄付者」

金二十五万円から 平成〇〇年十月

境内から下りると右側に「上富士町公民館」。

雨が小雨になりどうにか参拝を終了、駐車場から露垂根神社を見上げる。

8:55

唐沢山登山口にたつ「唐沢山県立自然公園ハイキングコース案内」

山頂まで 1.5km。

いろいろとコースがあるようだ。

ー 続く ー

沖縄旅行の後、紅葉の時期になり旅友と1泊2日の栃木、群馬県下の続日本100名城巡りを計画

した。併せて、両県下の寺社史跡巡りを行ったブログです。

11月15日(火) 7:30

雨が降る中、旅ともに我が家へ来ていただき、いつものように6時半に出発。

圏央道を走り鶴ヶ島JCTを東北道方面へ進む。

カーナビの案内は、圏央道、東北道を走り所要時間は2時間17分、157kmと。

7:50

雨の圏央道を走り埼玉県白岡市へ入る。

道路標識は、宇都宮まで70分、佐野藤岡まで35分と。

愛車のジュークも12年前に購入しており、カーナビはこの辺りの高速道路は空中線。

今では、圏央道も、東北自動車道、常磐自動車道、東関東自動車道とつながっている。

久喜白岡JCTで、東北自動車道へ進む。

8:15

東北自動車道羽生パーキングエリア

小雨が降る中1時間半走りトイレ休憩で立ち寄る。

利根川に架かる利根川橋を渡る。

天気予報では徐々に良くなるとのことであったが。

カーナビが案内するのは、佐野サービスエリアのスマート出口。

佐野SAまで4km。

山には雲がたちこめる。

佐野SAまで2km、ETC出口の案内。

8:40

佐野SAまで2km、ETC出口。

圏央道の車の量が多く茅ヶ崎西ICから約150kmを2時間で到着。

佐野SAから県道67号線を西へ向かう。

この先の交差点を右折の案内。

佐野市伊勢山歩道橋

伊勢山町交差点を右折、県道75、270号線(栃木佐野)を北上。

JR両毛線の跨線橋を越え更に北上。

突き当りを左折して、県道141号線を佐野市街、唐沢山方面へ。

道路標識に「唐沢山県立自然公園」の案内。この先を右折。

県道270、141号線に「例幣使街道」の標示。

例幣使街道(れいへいしかいどう)

京都から日光東照宮へ幣帛(へいはく)を奉納する勅使が通った道。元和3年(1617)、徳川家康

の霊柩が日光山に改葬されたが、その後正保3年(1646)からは、毎年京都の朝廷から日光東照

宮への幣帛を奉納する勅使(例幣使という)がつかわされた。

その勅使が通る道を例幣使街道と呼んだ。 例幣使は京都から中山道を下り、倉賀野(現高崎市)

から太田、佐野、富田、栃木、合戦場(かっせんば)、金崎を通り日光西街道と合わさる楡木(に

れぎ)を経て日光に至ったと。

車は、犬伏町交差点を右折して県道141号線(唐沢山公園線)を北上。

県道141号線(唐沢山公園線)を進み、突き当り正面に鳥居が見えた。

8:45

露垂根神社 (つゆしねじんじゃ)

所在地:栃木県佐野市富士町1007

唐沢山の登山口に鎮座している神社で、藤原秀郷が厳島神社を勧請して、この社を建立したと伝

えられている。入口に石鳥居が二つ建ち、左側に唐沢山登山口の石鳥居。

唐沢山登山口の石鳥居を潜ると左側にポケットパーク(駐車場・トイレ)があり車を停めて参拝。

唐沢山県立自然公園

唐沢山県立自然公園は、唐沢山を中心とした自然公園です。

断崖と深い谷に囲まれた唐沢山は、関東の七名城の一つとして有名な藤原秀郷の居城跡で、今

も当時の面影を残す遺跡や伝説が数多く残されています。また、周囲が平地であるため眺望が

良く、サクラやツツジの名所でもあります。

公園を利用するときは自然環境を壊さないように注意しましょう。環境を変える行為をする場

合は、栃木市または佐野市の許可や届出が必要です。

直進「県道 唐沢山」と、左は「ハイキングコース」の案内。

唐沢山登山口の石鳥居。正面奥に「上富士町公民館」。

鳥居下の石碑には「○○○○ 唐沢山神社」と。

県道の右側に、露垂根神社入口。

右側に廻り込み。

富士町の鎮守様であると。

鳥居の前に立つ社号標石には「露垂根神社」と。

石鳥居の扁額「露垂根神社」。

鳥居の左前に立つ石碑には「石鳥居○○○」と刻まれていた。

鳥居を潜り参道を登る。

参道の両側に杉の並木。

石段を上り玉垣前の右側に狛犬

左側の狛犬

台座には奉納者の名前が刻まれていた。眼を大きく見開き双方阿の古い狛犬であると。

右側に、手水舎、奥に神楽殿。

瓦葺屋根の拝殿

拝殿の彩色付き彫刻。

本殿にもあったようだが。

露垂根神社由緒 (明神様)

主祭神 市杵島姫命

配 神 天照大神・素戔嗚尊

例 祭 四月第三日曜日

旧社格 村 社

【由緒沿革】

天慶五年(942)藤原秀郷唐沢山城築城に際し大炊の井の守り神として、安芸国厳島大明神を

唐沢山上に勧請。

以後代々城主が崇敬し数度再建修復がされた。大永年間に笠松山中腹に奉移し、数度の修復

再建を経て慶長元年(1596)城主佐野信吉の時現在の地に遷座した。唐沢山城破却後も多く

の尊崇を集め、寛永十二年(1635)徳川家光の折この地方を収めた井伊直孝が再建立した。

寛保三年(1743)氏子一同で拝殿を建立し露垂根大明神として崇拝した。

明治の神仏分離令により明治五年露垂根神社と改称し村社に加えられた。明治四十一年氏子

一同で茅葺屋根の拝殿を瓦葺に改修し、大正八年指定村社に列せられる。平成元年四月御大

典記念として上富士町・下富士町氏子一同の奉賛により整備事業を行う。本殿の東・北・西

の三壁に大変珍しい「竹林の七賢」の彫り物がある。

【竹林の七賢について】

中国晋の時代に、洛陽の竹林に集まった七人の隠者。名前は、阮籍(げんせき)・嵆康(けい

こう)・山濤(さんとう)・向秀(こうしゅう)・劉伶(りゅうれい)・阮咸(げんかん)・王戎(お

おじゅう)の七賢人で彼等は俗世間を離れ、心の赴くままに酒を飲み、詩を作り、老子・荘

子の思想に浸って清談するという日々を送ったといわれる。彼らの俗性から超越した言動

は、悪意と偽善に満ちた社会に対する慷慨(憤り)と、その意図の韜晦(人々の目をくらます

事)であり、当時の知識人の精一杯で命がけの批判表明と賞される。

露垂根神社

満開のサザンカも散り始めていた。

拝殿前から、神楽殿、手水舎。

神楽殿では、春の例祭に五穀豊穣を祈念して、能舞「羽衣」が奉納されると。

社殿の左側に石祠が並ぶ。

地元の氏子さんたちの手で整備されていた。

銅板葺きの末社。

白壁のこの建物は施錠されていたが?

苔むした石垣の上には石祠、石碑が並ぶ。

軒下には「藤原家の家紋」。

中央の石碑には「明治三十七 八年戦没紀念碑

元帥公爵大山巌書」

前には小さな石碑が二つ、片方には「記念碑」と刻まれていた。

摂社の「四十九膳神社」。

駐車場がある境内の左側から。

露垂根神社 (つゆしねじんじゃ)

天慶五(942)年、藤原秀郷公が安芸国厳島大明神を唐沢山に勧請。大永時に笠松山の中腹に

奉移し、慶長時に現在の所に遷座された。

明治五年、露垂根大明神を露垂根神社と改称し、村社に加えられた。

大正八年、神饌幣帛料指定村社となった。

本殿の東・北・西の三壁に「竹林の七賢」の彫刻がある。

主祭神 市杵島姫命

配 神 天照皇大神 素戔嗚尊

富士町会

石碑には「露垂根神社玉垣等建設御寄付者」

金二十五万円から 平成〇〇年十月

境内から下りると右側に「上富士町公民館」。

雨が小雨になりどうにか参拝を終了、駐車場から露垂根神社を見上げる。

8:55

唐沢山登山口にたつ「唐沢山県立自然公園ハイキングコース案内」

山頂まで 1.5km。

いろいろとコースがあるようだ。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[続 日本100名城] カテゴリの最新記事

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー26、東… 2023.01.27 コメント(1)

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー25、國… 2023.01.26

-

栃木・群馬県の続日本100名城巡りー24、八… 2023.01.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.