PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 鎌倉市歴史散策

今回の散策の目的地である藤沢市との境にある鎌倉市腰越の寺社史蹟巡りへ。

2月12日(日) 14:00

日蓮宗 龍口寺

所在地:神奈川県藤沢市片瀬3丁目13-37

鎌倉の腰越への途中にある龍口寺へ立ち寄る。山門から本堂、五重塔を見上げる。

本堂前から山門を見下ろす。

五重塔を見上げるがいつものことながら電線が景観を損なっているのだが。

本堂は天保三年 (1832) 建立で欅造り銅版葺き。

間口12間・奥行き15間で神奈川県の代表的な木造大建築物であると。

本堂の扁額「○○○」。

日蓮大聖人像の後方に五重塔。

河津桜が咲き始めていた。後方には白梅の花。

河津桜をズームアップ。

更にズームアップ。

白梅の後方に河津桜が咲いていた。

梅の花の中をメジロが蜜を求めて動き回っていた。

忙しく動き回るのでタイミングが合わず。

どうにか横顔を撮影できた。

14:10

山門から境内を振り返り龍口寺を後にして鎌倉市腰越へ移動。

日蓮宗 龍口山法源寺 (ほうげんじ)

所在地:神奈川県鎌倉市腰越5丁目1-17

龍口寺から東に百メートリほどにあるお寺で、藤沢市と鎌倉市との境にある。

寺号標石には「天下泰平龍口山 南無妙法蓮華経 日月清明 法源寺」と刻まれ、

下の石柱には「法源寺」、「ばたもち寺」と刻まれていた。

台座には「法源寺略縁起」

鎌倉市に源氏山とゆう丘があり、その源氏山から和歌江浦 (只今の鎌倉材木座海岸沖合いにある

日本最初の築港で史蹟になっております) の出船 入港を見物する人々を相手に茶店を出してい

た日蓮大聖人の帰依者であった老婆がありました。

たまたま当小動岬の近くにある自宅に帰宅していた文永八年九月十二日 御法難にあい 竜ノ口

の刑場におもむく大聖人が、自宅の前を通り遊ばされたので急ぎ差しだすにぎり飯が、つまづき

ころんで砂にまみれごまをまぶした如くになりましたが、日蓮大聖人は老婆の心からの御供養を

○こび遊ばされ警護の武士の許しをえてこの世の最後の供養にと○んで召し上られました。

後世に至り、当山の金子家の墓所に葬られている老婆の供養にと毎年九月十二日に日蓮大聖人が

御難を除かれ命ながらえ給いしにちなんで「延命のぼたもち」又は「ご難よけのぼたもち」と

よばれて、いつしかにぎり飯がぼたもちとして皆様に差し上げる様になりました。

14:15

寺号標石から100m程坂を進むと正面に見えて来たのが「龍口山 法源寺」。

法源寺は、龍口寺輪番八ヶ寺の一つで、通称ぼたもち寺とよばれている。

本堂左手にあるこの建物は、稲荷大善神がまつられる「稲荷堂」。

この稲荷大善神には、龍口寺の経八稲荷などと共に日蓮の身を守ったとする逸話も残っている。

扁額は「経一殿」。

本堂には本尊の三宝祖師像の他に、日蓮像もまつられている。

この像は一木二体の像で、一方は龍口寺妙見堂にまつられているといわれる。

龍口寺を守った龍口寺輪番八ケ寺の一つである。

本堂の扁額「法源寺」。

本堂と稲荷堂の間の奥にあったのが「寺務所」であろう。

本堂の裏に廻ると竹林の前に「水子地蔵尊」が立っていた。

本堂裏にある

市の有形民俗文化財に指定されている(右側)。

境内の南側には竹林。

霊鷲寺 (佛眼宗)

所在地:神奈川県鎌倉市腰越5丁目5-14

スマホの案内が「目的地に到着しました」と、だがお寺らしきものが無く探す。

民家のような建物の門に表札を見つける。

表札に「霊鷲寺」と書かれていた。

扉の上に扁額「佛眼宗 (ぶつげんしゅう)」

仏眼宗は、菊地霊鷲 (1908年 - 2001年)により1951年開かれた本願寺系新宗教。

霊鷲は富山県大門町の生まれで真宗大谷派の出自であるが、浄土真宗の本山西本願寺にて得度

し、その後一派を立てた。1951年の宗教法人届出の名称は「仏眼宗」であったが、3年後から

「仏眼宗慧日会」と称している。開祖自身は、戦後初の宗教法人設立認可を受けた新宗教と記し

ているが、真偽は不明である。霊鷲死亡後は娘の菊地静流が後継者として現在に至っている。

霊鷲寺 (佛眼宗) から更に進むと目の前に「たぶのき」が聳えていた。

霊光無盡塔 (腰越戦没者慰霊碑)

所在地:神奈川県鎌倉市腰越5丁目11

霊鷲寺からGoogleマップにチェックしていたここ「霊光無盡塔」へ。

正面の石碑には「霊光無尽 大覺寺門跡大僧正全亘(花押)」と刻まれていた。

右側の石碑は「霊光無盡塔合祀者氏名」の文字。

腰越地区の戦没者慰霊碑であり、御影石の石柱で囲まれた一郭に慰霊碑と合祀者名碑及び碑誌

の3基が建立されている。 慰霊碑は、もともと戦前に忠魂碑として建てられていたのを戦後の

昭和25年8月、各戦役の戦没者を合祀した慰霊碑として再建したものであるとのこと。

道路脇のフェンス越しの石碑に、

この塔は、戦没者慰霊のため、地区の有志や遺家族が相談し、多くの住民の協力を得て、腰越

小学校の一隅に放置されていた忠魂碑を、昭和二十五年八月ここに移し霊光無盡塔として再建

したものです。

日清・日露の戦役、第一次世界大戦、太平洋戦争などで戦没された、当地出身者並びに当地に

ゆかりのある者を合祀し、霊光の無盡であることを祈念しその氏名を銅板に刻み台座下の石室

に奉安してあります。

腰越地区遺族会、明照会 会長 亀井勝利 記

(有)大山石材店 大山○治

平成八年三月吉日建之

鎌倉市腰越5丁目にはかつて観音堂があったとされており、その跡地に道祖神塔や庚申塔と共に

六地蔵が鎮座している。道路脇に石碑群が並んでいた。

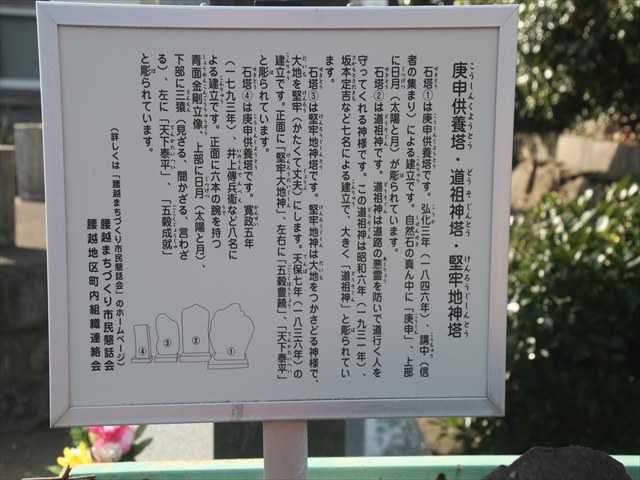

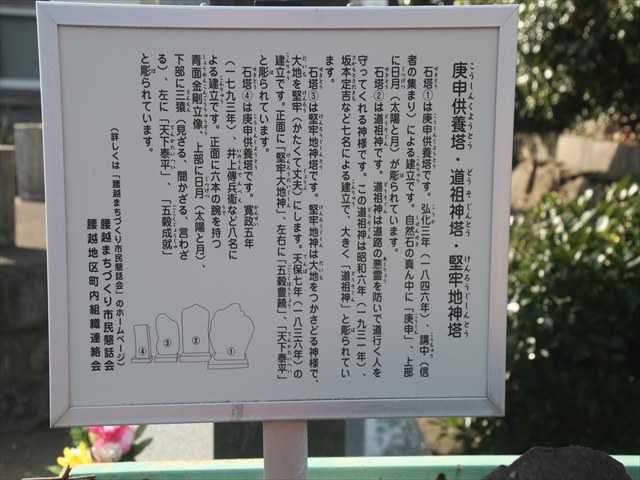

庚申供養塔・道祖神塔・堅牢地神塔

石塔① は庚申供養塔です。弘化三年(1846)、講中(信者の集まり)による建立です。自然石の真

ん中に「庚申」、上部に日月(太陽と月)が彫られています。

石塔② は道祖神です。道祖神は道路の悪霊を防いで道行く人を守ってくれる神様です。この道

祖神は昭和六年(1931)、坂本定吉など七名による建立で、大きく「道祖神」と彫られています。

石塔③ は堅牢地神塔です。堅牢地神は大地をつかさどる神様で、大地を堅牢(かたくて丈夫)に

します。天保七年(1836)の建立です。正面に「堅牢大地神」、左右に「五穀豊穣」、「天下泰

平」と彫られています。

石塔④ は庚申供養塔です。寛政五年(1793)、井上傳兵衛など八名による建立です。正面に六本

の腕を持つ青面金剛立像、上部に日月(太陽と月)、下部に三猿(見ざる、聞かざる、言わざる)、

左に「天下泰平」、「五穀成就」と彫られています。

(詳しくは「腰越まちづくり市民懇話会」のホームページ)

腰越まちづくり市民懇話会

腰越地区町内組織連絡会

左から、石塔④の庚申供養塔、石塔③の堅牢地神塔、石塔②の道祖神、石塔①の庚申供養塔。

石塔群の右側に、6躯の大きさが異なるお地蔵様が並ぶ少し変わった六地蔵。

14:30

霊光無盡塔 (腰越戦没者慰霊碑) を振り返る。この後、近くにある「宝善院」へ向かった。

ー 続く ー

2月12日(日) 14:00

日蓮宗 龍口寺

所在地:神奈川県藤沢市片瀬3丁目13-37

鎌倉の腰越への途中にある龍口寺へ立ち寄る。山門から本堂、五重塔を見上げる。

本堂前から山門を見下ろす。

五重塔を見上げるがいつものことながら電線が景観を損なっているのだが。

本堂は天保三年 (1832) 建立で欅造り銅版葺き。

間口12間・奥行き15間で神奈川県の代表的な木造大建築物であると。

本堂の扁額「○○○」。

日蓮大聖人像の後方に五重塔。

河津桜が咲き始めていた。後方には白梅の花。

河津桜をズームアップ。

更にズームアップ。

白梅の後方に河津桜が咲いていた。

梅の花の中をメジロが蜜を求めて動き回っていた。

忙しく動き回るのでタイミングが合わず。

どうにか横顔を撮影できた。

14:10

山門から境内を振り返り龍口寺を後にして鎌倉市腰越へ移動。

日蓮宗 龍口山法源寺 (ほうげんじ)

所在地:神奈川県鎌倉市腰越5丁目1-17

龍口寺から東に百メートリほどにあるお寺で、藤沢市と鎌倉市との境にある。

寺号標石には「天下泰平龍口山 南無妙法蓮華経 日月清明 法源寺」と刻まれ、

下の石柱には「法源寺」、「ばたもち寺」と刻まれていた。

台座には「法源寺略縁起」

鎌倉市に源氏山とゆう丘があり、その源氏山から和歌江浦 (只今の鎌倉材木座海岸沖合いにある

日本最初の築港で史蹟になっております) の出船 入港を見物する人々を相手に茶店を出してい

た日蓮大聖人の帰依者であった老婆がありました。

たまたま当小動岬の近くにある自宅に帰宅していた文永八年九月十二日 御法難にあい 竜ノ口

の刑場におもむく大聖人が、自宅の前を通り遊ばされたので急ぎ差しだすにぎり飯が、つまづき

ころんで砂にまみれごまをまぶした如くになりましたが、日蓮大聖人は老婆の心からの御供養を

○こび遊ばされ警護の武士の許しをえてこの世の最後の供養にと○んで召し上られました。

後世に至り、当山の金子家の墓所に葬られている老婆の供養にと毎年九月十二日に日蓮大聖人が

御難を除かれ命ながらえ給いしにちなんで「延命のぼたもち」又は「ご難よけのぼたもち」と

よばれて、いつしかにぎり飯がぼたもちとして皆様に差し上げる様になりました。

14:15

寺号標石から100m程坂を進むと正面に見えて来たのが「龍口山 法源寺」。

法源寺は、龍口寺輪番八ヶ寺の一つで、通称ぼたもち寺とよばれている。

本堂左手にあるこの建物は、稲荷大善神がまつられる「稲荷堂」。

この稲荷大善神には、龍口寺の経八稲荷などと共に日蓮の身を守ったとする逸話も残っている。

扁額は「経一殿」。

境内の右側に立つ「本堂」。

文保二年 (1318年)、妙音阿闍梨日行が建立した。

文保二年 (1318年)、妙音阿闍梨日行が建立した。

以前本寺は別の地に所在していたというが、龍ノ口刑場での処刑を受けた人々の供養のため

移転して来たといわれる。移転の時期は不詳。

移転して来たといわれる。移転の時期は不詳。

本堂には本尊の三宝祖師像の他に、日蓮像もまつられている。

この像は一木二体の像で、一方は龍口寺妙見堂にまつられているといわれる。

龍口寺を守った龍口寺輪番八ケ寺の一つである。

本堂の扁額「法源寺」。

本堂と稲荷堂の間の奥にあったのが「寺務所」であろう。

本堂の裏に廻ると竹林の前に「水子地蔵尊」が立っていた。

本堂裏にある

市の有形民俗文化財に指定されている(右側)。

境内の南側には竹林。

霊鷲寺 (佛眼宗)

所在地:神奈川県鎌倉市腰越5丁目5-14

スマホの案内が「目的地に到着しました」と、だがお寺らしきものが無く探す。

民家のような建物の門に表札を見つける。

表札に「霊鷲寺」と書かれていた。

扉の上に扁額「佛眼宗 (ぶつげんしゅう)」

仏眼宗は、菊地霊鷲 (1908年 - 2001年)により1951年開かれた本願寺系新宗教。

霊鷲は富山県大門町の生まれで真宗大谷派の出自であるが、浄土真宗の本山西本願寺にて得度

し、その後一派を立てた。1951年の宗教法人届出の名称は「仏眼宗」であったが、3年後から

「仏眼宗慧日会」と称している。開祖自身は、戦後初の宗教法人設立認可を受けた新宗教と記し

ているが、真偽は不明である。霊鷲死亡後は娘の菊地静流が後継者として現在に至っている。

霊鷲寺 (佛眼宗) から更に進むと目の前に「たぶのき」が聳えていた。

霊光無盡塔 (腰越戦没者慰霊碑)

所在地:神奈川県鎌倉市腰越5丁目11

霊鷲寺からGoogleマップにチェックしていたここ「霊光無盡塔」へ。

正面の石碑には「霊光無尽 大覺寺門跡大僧正全亘(花押)」と刻まれていた。

右側の石碑は「霊光無盡塔合祀者氏名」の文字。

腰越地区の戦没者慰霊碑であり、御影石の石柱で囲まれた一郭に慰霊碑と合祀者名碑及び碑誌

の3基が建立されている。 慰霊碑は、もともと戦前に忠魂碑として建てられていたのを戦後の

昭和25年8月、各戦役の戦没者を合祀した慰霊碑として再建したものであるとのこと。

道路脇のフェンス越しの石碑に、

この塔は、戦没者慰霊のため、地区の有志や遺家族が相談し、多くの住民の協力を得て、腰越

小学校の一隅に放置されていた忠魂碑を、昭和二十五年八月ここに移し霊光無盡塔として再建

したものです。

日清・日露の戦役、第一次世界大戦、太平洋戦争などで戦没された、当地出身者並びに当地に

ゆかりのある者を合祀し、霊光の無盡であることを祈念しその氏名を銅板に刻み台座下の石室

に奉安してあります。

腰越地区遺族会、明照会 会長 亀井勝利 記

(有)大山石材店 大山○治

平成八年三月吉日建之

鎌倉市腰越5丁目にはかつて観音堂があったとされており、その跡地に道祖神塔や庚申塔と共に

六地蔵が鎮座している。道路脇に石碑群が並んでいた。

庚申供養塔・道祖神塔・堅牢地神塔

石塔① は庚申供養塔です。弘化三年(1846)、講中(信者の集まり)による建立です。自然石の真

ん中に「庚申」、上部に日月(太陽と月)が彫られています。

石塔② は道祖神です。道祖神は道路の悪霊を防いで道行く人を守ってくれる神様です。この道

祖神は昭和六年(1931)、坂本定吉など七名による建立で、大きく「道祖神」と彫られています。

石塔③ は堅牢地神塔です。堅牢地神は大地をつかさどる神様で、大地を堅牢(かたくて丈夫)に

します。天保七年(1836)の建立です。正面に「堅牢大地神」、左右に「五穀豊穣」、「天下泰

平」と彫られています。

石塔④ は庚申供養塔です。寛政五年(1793)、井上傳兵衛など八名による建立です。正面に六本

の腕を持つ青面金剛立像、上部に日月(太陽と月)、下部に三猿(見ざる、聞かざる、言わざる)、

左に「天下泰平」、「五穀成就」と彫られています。

(詳しくは「腰越まちづくり市民懇話会」のホームページ)

腰越まちづくり市民懇話会

腰越地区町内組織連絡会

左から、石塔④の庚申供養塔、石塔③の堅牢地神塔、石塔②の道祖神、石塔①の庚申供養塔。

石塔群の右側に、6躯の大きさが異なるお地蔵様が並ぶ少し変わった六地蔵。

14:30

霊光無盡塔 (腰越戦没者慰霊碑) を振り返る。この後、近くにある「宝善院」へ向かった。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散策] カテゴリの最新記事

-

大船の山蒼稲荷神社、若宮大路の段葛 2023.06.22

-

鎌倉 笛田山佛行寺のつつじ、源太塚 2023.05.25

-

鎌倉市腰越の寺社史蹟巡りー8、小動神社、… 2023.03.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.