PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

河村城跡の散策を続ける。

3月3日(日) 14:30

蔵郭から堀切(薬研堀)に架かる木橋を渡り本城郭へ。

矢羽根に「 ← 馬出郭、本城郭、蔵郭 → 」と。

本城郭から木橋、蔵郭を振り返る。

本城郭の東側から、蔵郭との堀切(薬研堀)に架かる木橋を望む。

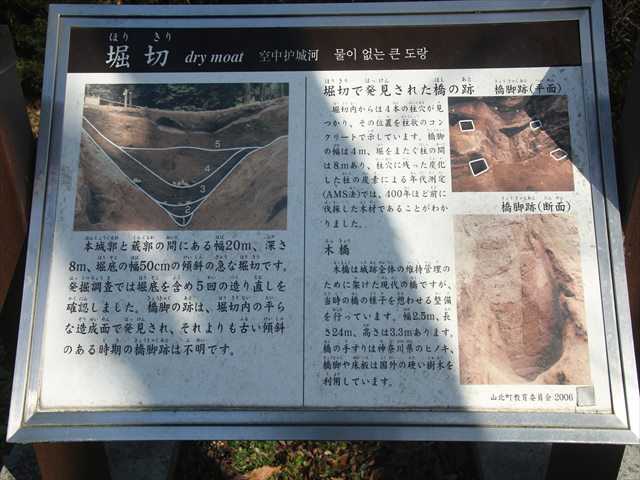

堀切 (ほりきり)

本城郭と蔵郭の間にある幅20m、深さ8m、堀底の幅50cmの傾斜の急な堀切です。発掘調査で

は堀底を含め5回の造り直しを確認しました。橋脚の跡は、堀切内の平らな造成面で発見され、

それよりも古い傾斜のある時期の橋脚跡は不明です。

堀切で発見された橋の跡

堀切内からは4本の柱穴が見つかり、その位置を柱状のコンクリートで示しています。橋脚の

幅は4m、堀をまたぐ柱の間は8mあり、柱穴に残った炭化した柱の炭素による年代測定(AMS

法)では、400年ほど前に伐採した木材であることがわかりました。

木橋 (もっきょう)

木橋は城跡全体の維持管理のために架けた現代の橋ですが、当時の橋の様子を想わせる整備を

行っています。幅2.5m、長さ24m、高さは3.3mあります。橋の手すりは神奈川県のヒノキ、

橋脚や床板は国外の硬い樹木を利用しています。

山北町教育委員会 2006

本城郭の前方に山北駅への下山口。

山北駅からの本城郭入口に立つ観光案内板。

前回はこの坂を登って来たのだ。

本城郭に建つ冠木門。

木の間から山北町を見下ろす。

本城郭の北側に祠、左に石碑。

石碑には「河村城址碑」と。

天気が良ければ後方に富士山が見えるのだが。

祠の裏に廻り込む。

祠の裏から、北側の手前に「小郭」、その奥に「茶臼郭」を見下ろす。

それぞれの郭との間には堀切(障子堀)。右下を下って山北駅へ約20分ほどかかる。

奥の ”茶臼郭” をズームアップ。

本城郭の一番北側に石碑があり字が彫られていた。

字の彫り込みが浅く判読できなかった。

山北町

右側の山の上に ”㈱トヤマの本社工場” 。

㈱トヤマからは、南に足柄平野、北に東名高速、西には富士山が見え絶景では。

現代の城主気分になるのではと。

祠前から南側の本城郭を望む。

冠木門を入ると6枚の説明板。

それぞれに字が彫られていたが汚れで見ずらかった。

右側の2枚

河村城跡

河村城跡が位置するこの地は、城山と呼ばれ、北を旧皆瀬川、南を酒匂川によって周辺山地と

分断された自然の要害とも言うべき地形となっている。城山の標高は約225メートルで、酒匂

川との比高差は約130メートルを測り、東へ浅間山・丸山と連なる独立丘陵状をなしている。

河村城の周辺では、相模・甲斐・駿河三国の境界線が交錯することから、数多くの城砦群が築

かれている。甲斐から城ヶ尾峠を越えると湯ノ沢城・中川城・大仏城山・新城・鐘ヶ塚砦が、

駿河から箱根山地・足柄峠の尾根筋を下ると足柄城・阿弥陀尾砦・浜居場城があり、さらに足

柄平野縁辺部には松田城・沼田城などがあるが、なかでも河村城は甲斐・駿河から足柄平野に

至る交通の要衝に位置している。

河村城の築城は古く、平安時代末期に秀郷流藤原氏の一族波多野遠義の二男河村秀高によって

築かれたと伝えられている。秀高の子義秀は、源頼朝の石橋山挙兵の際、平氏方に属したため

領地を没収されるが、建久元年(1190)鎌倉での流鏑馬の妙技により、本領河村郷に復帰できた

と『吾妻鏡』にある。町指定無形文化財「室生神社流鏑馬」はこれに由来すると言われている。

建武の中典・南北朝時代と河村氏は松田氏とともに南朝側の新田氏に協力し活躍するが、北朝

側の足利尊氏らによって鎌倉が攻められると、河村秀圀・秀経らは新田義典・脇屋義治ととも

に河村城に籠城する。正平七~八年(1352~53)にかけて、畠山国清を主将とする足利尊氏軍と

戦火を交えるが、南原の戦いで敗れ、新田・脇屋らに中川城を経て甲州に逃がれたと「太平記」

にある。

中央の2枚

当時の河村城については、「菅領記」に「山嶮にして苔滑らかに人馬に足の立つべき処もなし」

とあるように、難攻不落の堅城であったことがうかがえる。また、篭城戦の様子については、

河村氏の菩提寺とされている岸の般若院所蔵の『梅風記』(写) に詳しい。

南原の戦い後、河村城は畠山国清・関東管領上杉憲実を経て大森氏の持城となったと考えられ、

その後相模に進出してきた小田原北条氏に受け継がれていく。

戦国時代、小田原北条氏は武田氏との攻防から、前記の名城とともに小田原城の支城として河

村城を重視し、特に元亀年間には河村城の補強を行ったことが『相州古文書』に見られる。

その後、武田氏との間で周辺の諸城とともに争奪戦を繰り返し、天正十八年(1590)豊臣秀吉の

小田原征伐で落城、廃城になったと考えられるが、これらを伝える史料は残っていない。

河村城の規模・郭配置については、『新編相模風土記稿』及び堂山の鈴木友徳氏所蔵絵図に見

ることができるが、遺跡の保存状態が良いため現地でも概略の位置は確認できる。各郭の名称

は、絵図を参考に付けたものであるが、記載のないものなどについては、調査・研究等に使わ

れている名称を便宜上使用している。

河村城は、急な斜面と入り組んだ谷を持つ地形を充分に生かした郭配置がなされており、大き

く三つの尾根を堀切によって郭としている。現在地を本城郭とし、東の浅間山に連なる尾根に

蔵郭・近藤郭・大庭郭・同張出部を配しており、絵図によっては張出部の南端を大手としてい

る。本城郭から北へ伸びる尾根には小郭・茶臼郭を配し、西へ伸びる尾根には馬出郭・西郭・

北郭・同張出部を配し大久保平へと続いている。郭の周囲には → 左のプレートへ

左の2枚(右側のプレートは汚れて判読できず)。

水郭・・・・・・・本城郭と北郭の間に馬洗場、小郭と茶臼郭の間・・・井戸の伝承地があり、

湧水があったと考えられる。

平成二年の本城郭及び堀切〇ヶ所の試掘調査では、本城郭から柱〇と〇○○○○○○が検出さ

れ、古銭 (〇○○○○) ・〇付陶磁器などの遺物〇出土している。〇○○の覆土にはいずれも〇

〇・炭化物が・・・・・プ レートが汚れて判読できず 。

一辺約十五メートルの三角形状を呈し、縁辺には地山を削り出して低い土塁が設けられており、

南・北端には「つぶて石」に利用したと考えられる拳大ほどの河原石の溜場が検出されている。

郭全体には焼土・炭化物の薄層が覆っており、焼失した可能性があるが、ピットは四個確認で

きただけで建物の存在を示唆するまでには至っていない。

また、平成五年の河村城の根小屋とされる岸湯坂地区の土佐屋敷・秀清屋敷伝承地の試掘調査

では、室町時代から戦国時代にかけての館跡と思われる溝が一部確認されており、当時すでに

館・詰めの城の関係が成立していた可能性がある。

山北町

本城郭下に「水飲・WC」があったので立ち寄ることに。

本城郭下にある「水飲・WC」場。

トイレ横から 「木橋 (もっきょう)」 を見上げる。

本城郭に戻り、 ”馬出郭” 方向を望む。

河村城跡のプレートの左に立つ案内板には、「↑泗水の滝方面、← 東山北駅方面」。

本城郭の南側に建つ案内板には 「泗水の滝 1時間5分」 と。

本城郭と蔵郭にある堀切。

本城郭の南側から北側を望む。

本城郭が荒らされていた。

イノシシが荒らした後であろうか。

蔵郭から近藤郭越しに大庭郭に建つ四阿を望む。

蔵郭から下り、堀切に立つ。

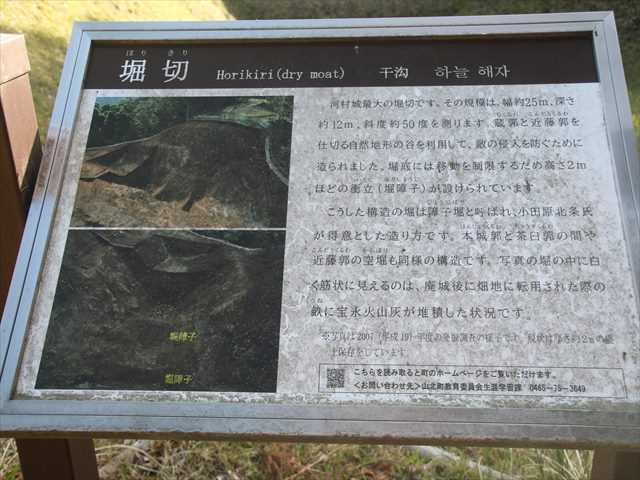

堀切 (ほりきり)

河村城最大の堀切です。その規模は、幅約25m、深さ約12m、斜度約50度を測ります。蔵郭と

近藤郭を仕切る自然地形の谷を利用して、敵の侵入を防ぐために造られました。堀底には移動

を制限するため高さ2mほどの衝立(堀障子)が設けられています。

こうした構造の堀は障子堀と呼ばれ、小田原北条氏が得意とした造り方です。本城郭と茶臼郭

の間や近藤郭の空堀も同様の構造です。写真の堀の中に白く筋状に見えるのは、廃城後に畑地

に転用された際の畝に宝永火山灰が堆積した状況です。

※ 写真は2007(平成19)年度の発掘調査の様子です。現状は厚さ約2mの盛土保存をしています。

堀切の障子堀。

堀切から上がり大庭郭へ。

案内の矢羽根。

大庭郭の東側から足柄平野、相模湾を見下ろす。

休憩用のベンチが設けられていた。

説明板には足柄平野の写真。

右側には「⑬ 岩原城跡、⑭ 沼田城跡、丘の向こうに小田原城跡」と。

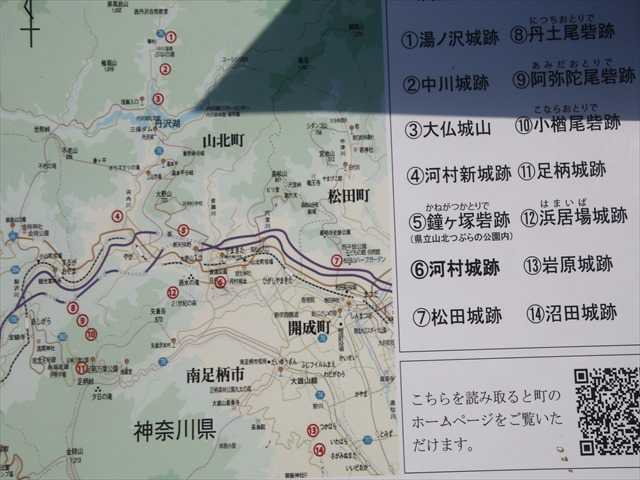

南北朝時代の記録にも残る河村城は、戦国時代には小田原北条氏の出城でした。地理的に、北

の甲斐国、西の駿河国から足柄平野に至る北東端の入口部分に当たり、戦略上、重要な城であ

ったと考えられます。現在の御殿場線辺りを江戸時代中ごろまで流れていた皆瀬川と、南の酒

匂川とに挟まれた標高約225mの独立丘陵上に自然地形を活かし、郭や堀切を配した山城です。

< 周辺の小田原北条氏の出城 >

① 湯ノ沢城跡、② 中川城跡、③ 大仏城山、④ 河村新城跡、⑤ 鐘ヶ塚砦跡、⑥ 河村城跡

⑦ 松田城跡、⑧ 丹土尾砦跡、⑨ 阿弥陀尾砦跡、⑩ 小楢尾砦跡、⑪ 足柄城跡、⑫ 浜居場城跡

⑬ 岩原城跡、⑭ 沼田城跡

再度、足柄平野を見下ろす。

集合住宅のビルは足柄平野の開成駅あたりか。

”大庭郭張出大手” から駐車場がある ”馬違戸” を見下ろす。

14:55

約40分間の散策を終え駐車場へ戻る。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.