PR

Calendar

Comments

2棟目 豊田年男さん

今日は猛烈な暑さ。

ケンタロー (la joie de vivre)さん

ケンタロー (la joie de vivre)さん軽井沢発地ベリー園… hotchi-berryさん

素人果樹栽培と特選… 桃_太郎さん

Keyword Search

Freepage List

ヘーゲル『歴史哲学』序論 C世界史のあゆみ、

(c)歴史のすすみ方(その2)

ヘーゲル『歴史哲学』序論の学習も、いよいよ今回で終了です。

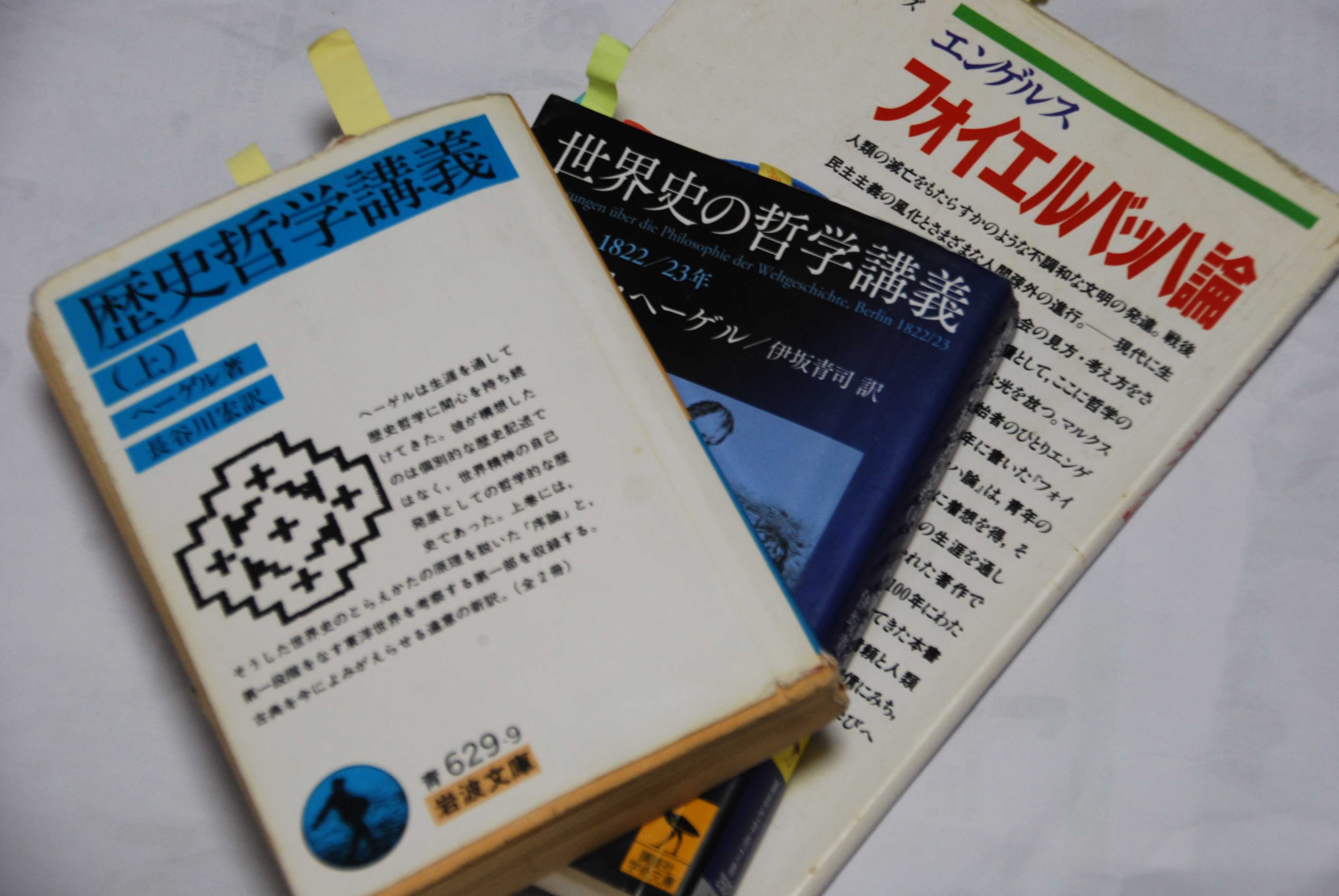

前回の続きで、岩波文庫『歴史哲学講義』(長谷川宏訳)では、P125の第35節からです。

一、まず、P125、第35節ですが。

ここは、(c)「世界史のすすみかた」の冒頭にあった、P113「世界史とは」なにか、「民族精神とは」なにか。それを短く総括しているものと思います。

冒頭に、(c)「世界史のすすみかた」の冒頭にもどって、その論点を再確認します。

1、P113、第20節「世界史とは、精神がみずからを自由だと意識する、その自由の意識の発展過程と、その意識が現実にうみだすものの発展過程をしめすもので。その発展はいくつかの段階を踏んでおこなわれ」る。自由の発展があり、それがたんなる移行・推移といったことではないと洞察しています。

2、第21節では、その「発展の各段階が他の段階とは区別される独自の明確な原理をもち、その一つ一つの原理が「民族精神です」。民族精神のうちには、民族の意識と意思、その現実の全側面が具体的にあらわれる。民族の宗教、政治体制、共同精神、法体系、道徳、学問、芸術、技術的訓練など。それらのすべての領域のなかに共通する民族の一般的な特徴がある、それが民族精神なんだと。

ヘーゲルは、この後で、自説に対するいろいろな非難や誤解にについて検討しています。みずからの考え方を明確にしています。

二、それをまとめたものが、P125-126の第35節だと思います。

ヘーゲルはここで、世界史とは何か、「世界史の概念」を提起しています。

前に見た「民族精神」ですが、民族のあらゆる行為のなかに浮かび上がってくるもので、思考によってしかとらえられないものだけど。その民族精神は自らめざしていたことを達成する。同時にそれを成就することは、みずからの没落であり、次の別な新たな民族精神に交換していく。こうした民族精神の没落と再生、その全体の続きあいこそが「世界史の概念」であると指摘しています。

これは、世界史のあゆみということの一般的な全体観ですね。

これだけではごく一般的な概念の規定ですから、ヘーゲルは次にその「少し具体的なイメージ」を提示しています。

P126、第37節ですが。「世界史をひとわたりながめてみると、そこには」として、13行にわたって展開しています。「ようするに、多種多様なできごとが私たちの関心をひこうと待ちかまえていて、一つが消えさると、ただちにべつなできごとがかわって登場します。」と。

ロシア革命の指導者レーニンですが、この第37節の箇所を全文を書き抜いています。

第一次世界大戦の最中の1914年-16年ですが、『大論理学』や『歴史哲学』を読んでいるんですね。その『哲学ノート』(全集第38巻)ですが、P284-285には全文が書き抜きされています。

その中でも、「情熱と諸行動の総和(いたるところにわれわれの関係のある事がらがあり、したがって、いたるところにわれわれの賛成、または反対の関心がひきおこされる)」の箇所には、この横には『非常にいい』とのコメントが。また「取るにたりないように見えるものから、巨大なものをつくりだす小さな諸力の、無数の集中」の箇所には、その横に『非常に重要だ!』との感想を、コメントとして書きこんでいます。

当時の1914年というのは、たいへんな緊張の時だったと思うんですよ、その中での学習ですから、すごいですね。「忙しいから、時間がないから」なんてことじゃないんです。ここにも歴史科学をほんとうに大切にしていた、誠実な政治指導者だったこと、努力家だったことが伝わって来ます。

三、さらにヘーゲルですが、この世界史の一般的イメージの中にある「変化」ということですが、そこにある具体的な中身について、ふくまれる思想について探っていきます。

1、古代文明の廃墟を前にして、悲しさとともに新しい生命の登場を思う。生から死へ、死から生へと。

2、変化はたんにる移行ではない。自己実験、自己格闘であり、意図により素材を加工することであり、自分の力を発揮、発展させること。障害にぶつかることもあるけど、精神は自分の使命をまっとうし、自分の力を発揮して、そして没落していくと。

私などは、この箇所で二つの点に注目します。

ア、民族精神が安定した自足した状態にある場合と、民族の潜在的で主観的で内面的な目的や本質と、その現実の姿とが分裂した状態にある場合との場合、この二つの世界史のあゆみの相克ということです。

片や口先ではもっともそうなかっこは取り繕うが、現在の状態に満足していて、新たな動きをおさえる、それは退屈きわまる政治的ゼロといった状態についての指摘です。

身近かなこととして感じられませんか。

イ、もう一つは、そうしたなかにあって「民族精神はなにか新しいものを意欲しなければなりませんが、この新しいものはいったいどこからくるのか」(P131、第41節)

ヘーゲルはこんな問題提起をしているんです。このヘーゲルの問いかけというのは、すごいことだと思いませんか。

「自分をさらに高め、さらに一般化するイメージがうまれ、現行の原理がこえられなければなりませんが、それには、一歩すすんだ原理が新しい精神として登場してこなければならないのです」

「民族を行動にかりたてるもの」(P132)は、なんなのか?

ヘーゲルは歴史の変化のなかに、こんな問題を提起しているんです。

私などがおもうのに、

一方で、ヘーゲルは世界史(歴史)の変化の様相を、たいへんよくとらえていると思うんですよ。随所ですばらしい見方・考え方、思想を語っています。

「時の流れは否定の力があるが、しかし思考にも否定の力があって、もっと内面的な無限の形式であって、すべての存在を解体していく」「最初に否定されるのは一定の形態をもつ有限な存在ですが、目の前にある権威ある存在ですが、それがその内容からして限界のある有限なものと見なされる。ないし思考する主観とその無限な反省を制約するものとみなされる」(P134、第49節)

第50節では、歴史認識に見る「否定の否定」ということも説いています。(P134-135)

大きくみると、「E.世界史の時代区分」には、世界史のあゆみの具体的な内容が説かれています。

「世界史は、野放図な自然のままの意思を訓練して、普遍的で主体的な自由へといたらしめる過程です。東洋は過去から現在にいたるまで、ひとりが自由であることを認識するにすぎず、ギリシャとローマの世界は特定の人びとが自由だと認識し、ゲルマン世界では万人が自由であることを認識します」(P176)との骨格内容の提起ですが。歴史が法則的に発展してきたし、しているとの思想を提起しています。

ここでは、「この地点に達したとき、変化の内的かつ概念的な必然性があらわれる。そこをとらえるところにこそ、歴史哲学の精髄があり、真骨頂があります」(P136)と表明しています。ヘーゲルのすばらしい洞察と、その確信のほどが伝わってくるんじゃないでしょうか。

マルクスの『経済学批判』の「序言」とも重なって来るじゃないですか。

ところがです、他方でヘーゲルはその変化の原因についてどういっているか、この問題です。

P135、第51節「精神のあゆみとは、自分を対象化し、自分のあり方を思考する精神が、一方で、自分の限定されたありかたを破壊するとともに、他方で、精神の一般理念をとらえ、その原理にあらたな定義をあたえる、というところに到達します。ここにいたって、民族精神の実体的内容が変化し、その原理は、べつの、より高度な原理へと上昇していきます。

第52節「歴史を概念的にとらえるにあたっては、こうした精神のあゆみを、思考と認識のうちに保持することがもっとも重要です。」

これがヘーゲルの問題の原因に対する答えだと読みました。

ここにある問題ですが、ヘーゲルは、世界史(歴史)のあゆみを、精神のあゆみのあらわれとしてとらえている。精神と現実ですが、現実の一側面としての精神が、現実に対応する関係にあることは間違いないと思うんですが、精神には能動的なはたらきがあることも間違いないと思うんですが、しかし精神というものが歴史をつかさどるようにとらえている、ないし歴史とは精神があらわれたものととらえるのは、思考の原理こそが現実のすべての原因をなしているととらえているヘーゲルですが。ここにヘーゲル特有の問題点があると、私などは感じているわけです。

四、ヘーゲルに対するこのモヤモヤした状況にあったときに、エンゲルスの『フォイエルバッハ論』(1888年)がこのゴタゴタを整理するヒントを与えてくれました。

1、その1「歴史哲学、法哲学、宗教哲学、等々のなかみは、出来事のなかで立証されなければならない現実の連関の代わりに、哲学者の頭のなかでつくられた連関がすえられたということであったし、歴史とは全体としてもまた個々の部分においても、観念の—しかももちろんいつでもただ哲学者自身のお好みの観念の—漸次的実現であると解されたということであった。それによると、歴史は、無意識にではあるが必然性をもって、あらかじめ確立されているある観念的目標を目指して精を出してきたことになる。たとえばヘーゲルでは、その絶対的理念の実現をめざして精を出してきたのであり、そしてこの絶対的理念へ向かう不動の方向が、歴史上の出来事の内的連関になっていたのである」(大月書店 秋間・藤川訳 P75-76)

私などがおもうのに、思考法則はそれとしてあると思うんですよ。それをヘーゲルは『精神現象学』『大論理学』でそれを探っていたと思うんですよ。それがヘーゲル自身も「経験的に納得され、歴史的に立証されなければ」ならないとされていることがらにたいしても、思考法則により現実が考案されてしまう。ものごとは論理的な(弁証法的な)性質をもってはいたとしても、そこから飛躍して、歴史やものごとの連関ではなくて、論理のあらわれとしてその現実がある、かのような角度から見てしまう、そこにヘーゲルの癖というか、問題点があったとみています。

その2 「ヘーゲル哲学(ここではカント以来の全運動の終結としてのヘーゲル哲学の話にかぎらなければならない)の真の意義と革命性格とは、この哲学が人間の思考と行為とのすべての結果の究極性ということに一挙にとどめを刺したという、まさにこの点にあった。ヘーゲルでは出来上がった教条的命題の寄せあつめでは無く、真理は今や認識の過程そのもののなかに、学の長い歴史的発展のなかにあった。」(同 P11-12)「ヘーゲルはこれほどはっきりした形では述べてないけれど、それは彼の方法の一つの必然的帰結である」(P14)

いかにエンゲルスが、ヘーゲルを丁寧に読み込んで、そこから宝となる明確な認識をひきだしたか。それを重視したかが、しっかりとうかがえる指摘じゃないですか。

2、ところで、エンゲルスが晩年に強調していた論点ですが、「科学的社会主義は、唯物史観というのは、型紙とか図式じゃなくて、方法であり、あくまでも行動の指針なんだ」と、くり返し、くり返し、論じていますね。その問題と、ここでの問題とも重なる面があると思うんです。

1883年にマルクスが死去して、エンゲルスはその残された遺稿集を目にしました。『ヘーゲル法哲学(国法論)批判』もそうですし、『経済学哲学手稿』での「ヘーゲル哲学批判」もそうですし、『ドイツ・イデオロギー』だってそうなんですが、20代のマルクスやエンゲルスは出版することが出来ずに、草稿のままで、人知れずしまわれていたんですね。しかし、そこでこの作業が行われていたわけです。しかしこのことが活字となって紹介されたのは、『経済学批判』の「序言」とか、ごく限られていたんですね。

その草稿の束を、エンゲルスは1883年ころから遺産として見ることとなったわけで、『資本論』がどこまでできているのか、これが大事な問題だったでしょうが、同時にヘーゲルの業績を、弁証法の意義をしっかりと評価して、若きころの自分たちは、それをどの様に批判して自分たちの新たな世界観をつくりだしたのか。初期のゴチャゴチャした大部なものをそのままの形で刊行するわけにはいきません。その中身を簡潔で分かりやすく、しかもしっかりとすっきりした形で明らかにし、ひろく伝えること、これが大事な仕事になっていた。、科学的社会主義の思想を広げていくうえで、大事になっていると思ったんじゃないでしょうか。『フォイエルバッハ論』を読むと、そんな続きあいと今日的な意義を感じさせられます。

3、ヘーゲルのこの点をおさえておけば、ヘーゲルはじつに素晴らしい思想を、さまざまな分野で仕事を残しています。だけど私などは、現代において感じるんです。一方では、あまりヘーゲルの中身が語られてない、難解さがときほごされてないんです。他の権威者の言葉をオウム返しにしてわかったようなかっこで済ませている。他方では難解な表現ということから、そのなかみを正確にとらえることなく、自分の勝手な解釈を広げている。しかもそれがもてはやされているような事態です。困ったものです。

そうした中、私などは、福田静夫先生の『ヘーゲル講座』を、2022年に受講する機会がありました。

そこで、『法の哲学』の「国家論」と、『歴史哲学』(『世界史の哲学』)の第四部ゲルマン世界を学んだんです。学習の仕方を学んだんですが。正確にヘーゲルの言っていることをとらえ、あらためてヘーゲルの考え方の今日的意義、素晴らしさを実感させてもらいました。

今回の、『歴史哲学』序論を再学習ですが、その「ヘーゲル講座」の副産物です。少しでもその成果をつかんで、それを発信すること。これは今の学術において大事なことだと感じたからなんですが。とにかく、『歴史哲学』「序論」の終わりまで来れたこと、これをさいわいと感じています。

以上をもって、ヘーゲル『歴史哲学』序論の学習を終了します。

-

マルクス『経済学・哲学手稿』「ヘーゲル… 2024年06月16日 コメント(2)

-

マルクスの『経済学・哲学手稿』「ヘーゲ… 2024年06月08日 コメント(2)

-

再び句集『北山時雨』を紹介します 2024年06月01日