PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) 徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

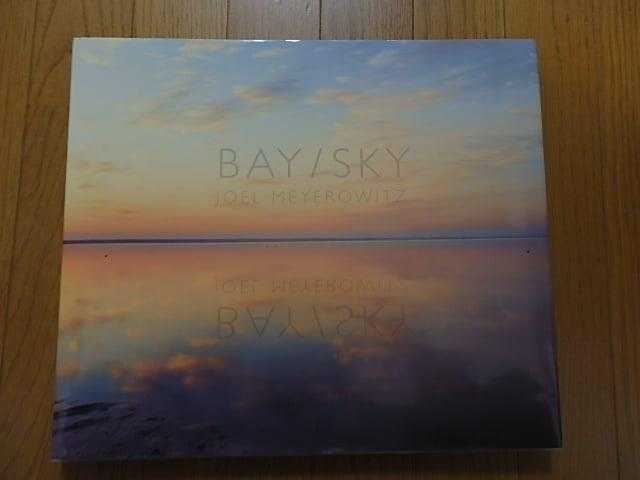

カテゴリ: 読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

「100days100bookcovers no54」(54日目)

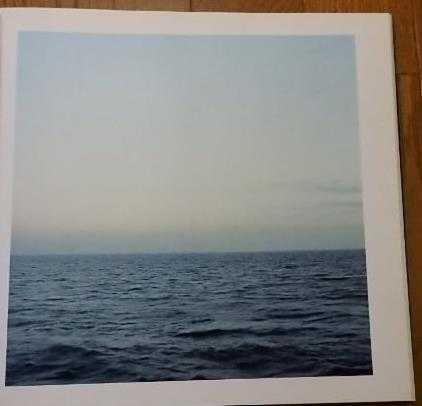

HARUTAKA NODERA(野寺治孝)『TOKYO BAY』

発行トレヴィル・発売リブロポート 遅くなりました。写真集が続く。

遅くなりました。写真集が続く。

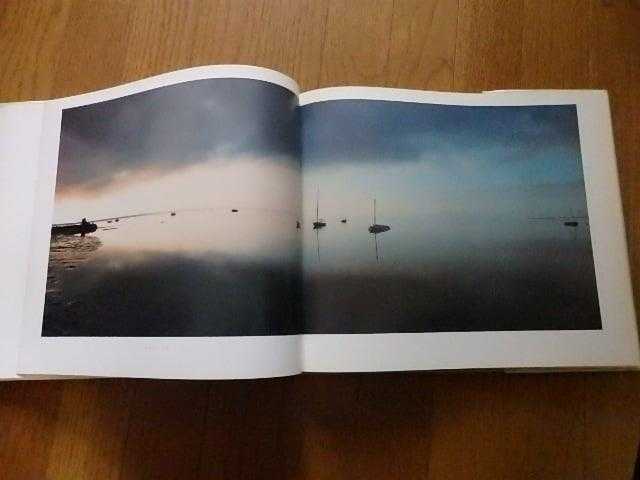

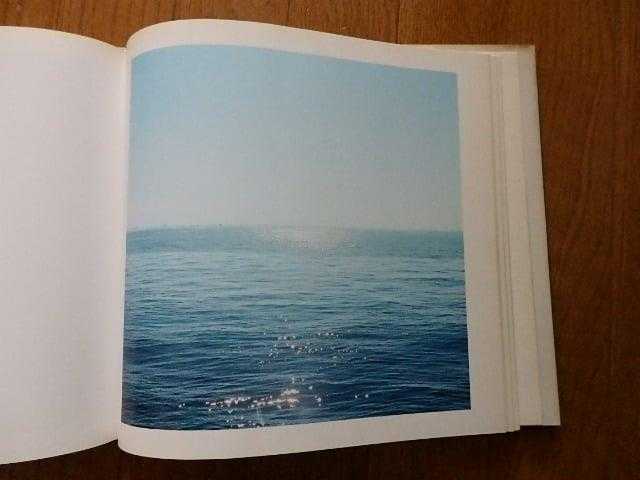

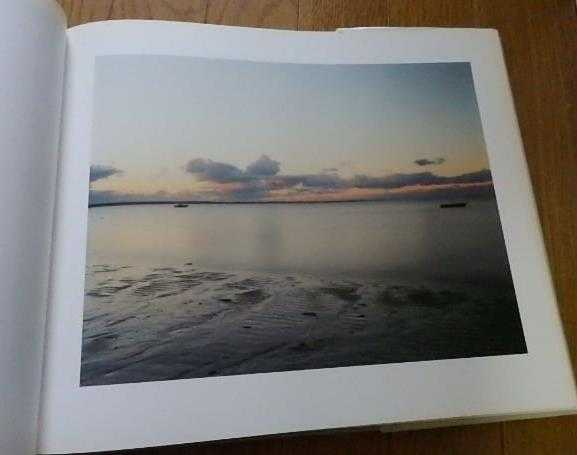

SODEOKAさん が選んだ、前回の 鬼海弘雄 の 『ぺるそな』 は文字通り「人」が被写体の、言ってみれば人を見据えた写真集だが、今回は人がほぼ登場しない写真集を紹介する。

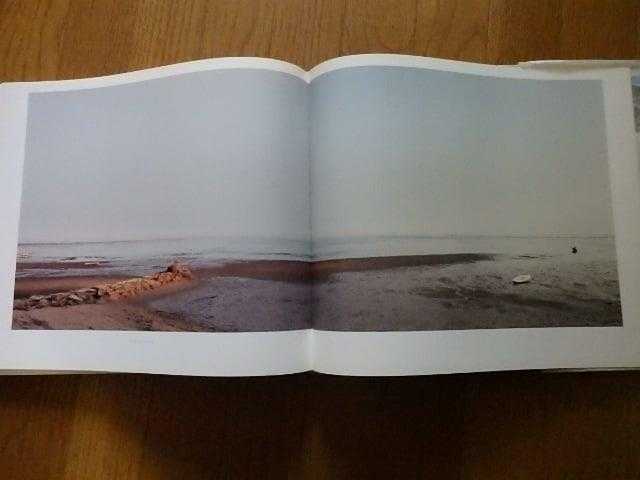

『TOKYO BAY』HARUTAKA NODERA(野寺治孝) 発行トレヴィル 発売リブロポート 1996年

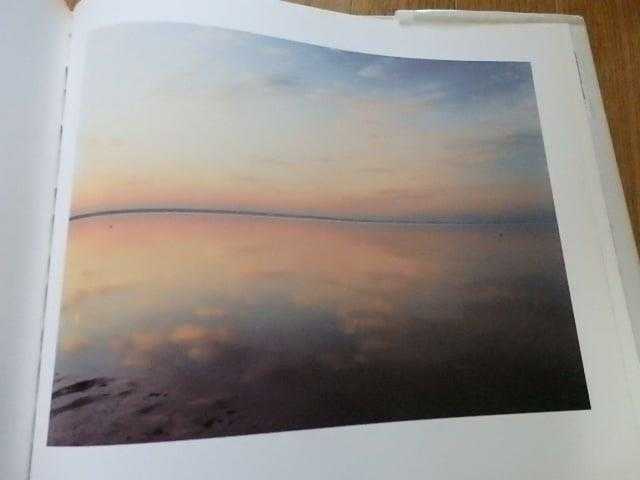

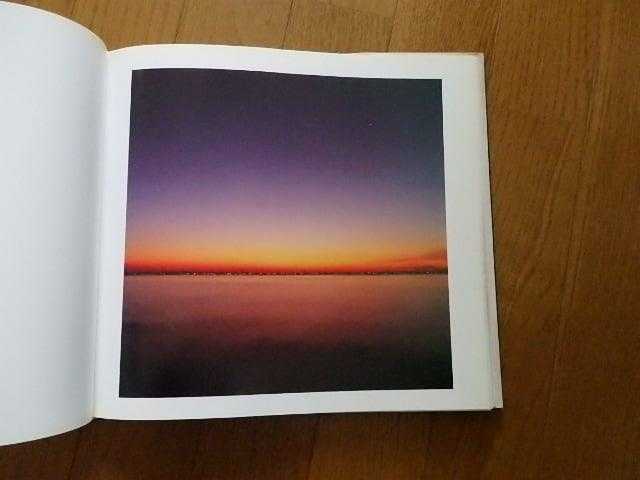

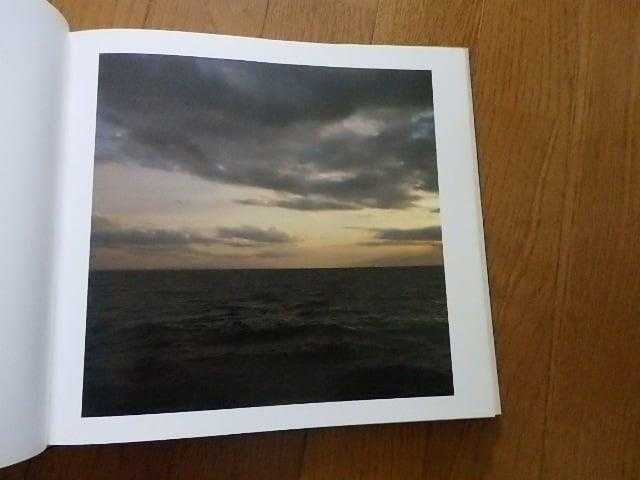

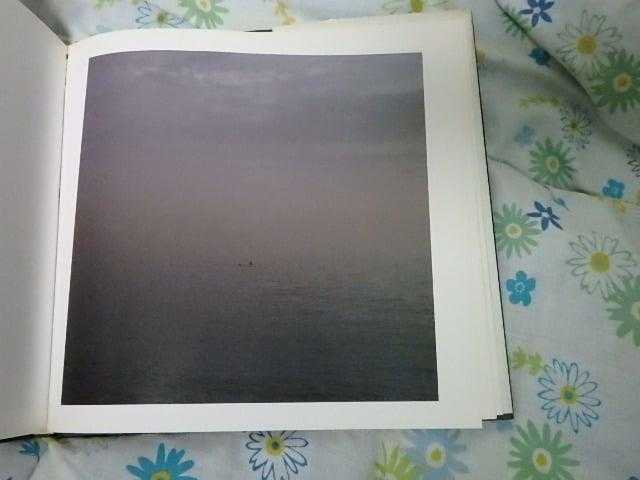

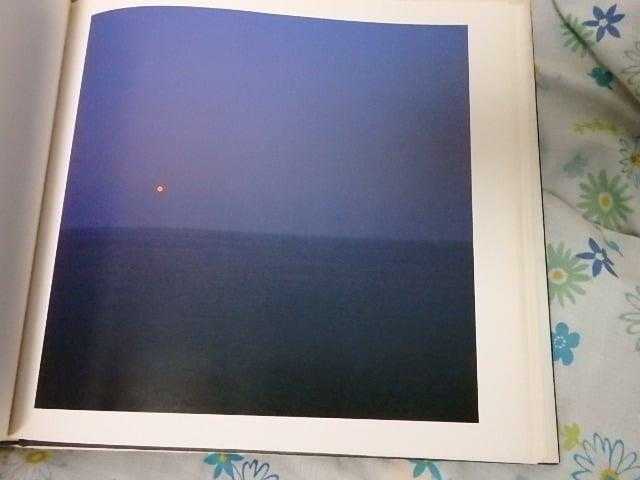

東京湾の写真が都合42枚、1枚1枚に撮影した時間帯と月が英語で記されている。調べてみたら1月から12月まですべての月が網羅されている。

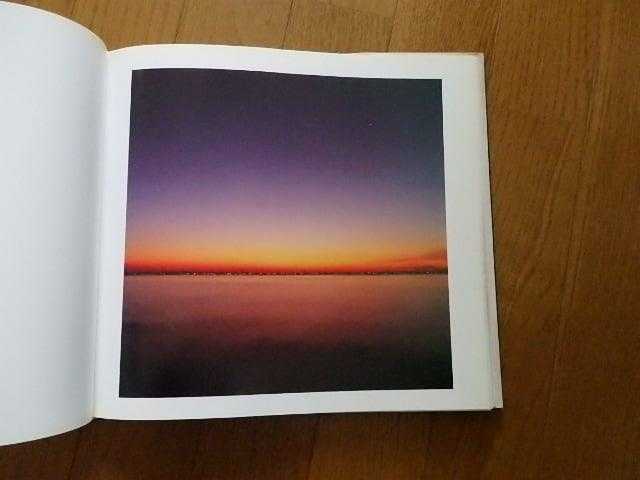

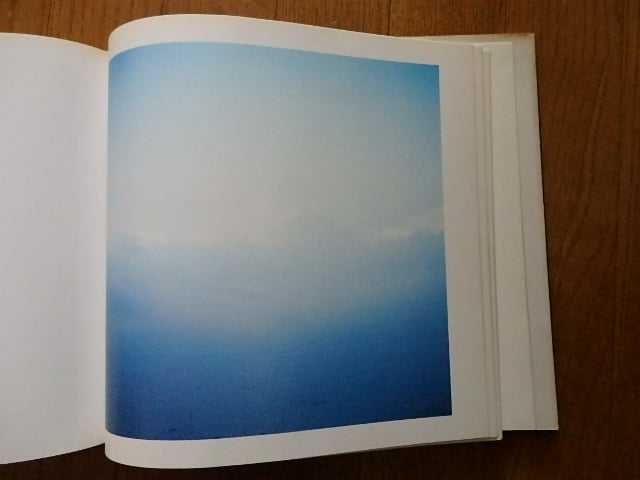

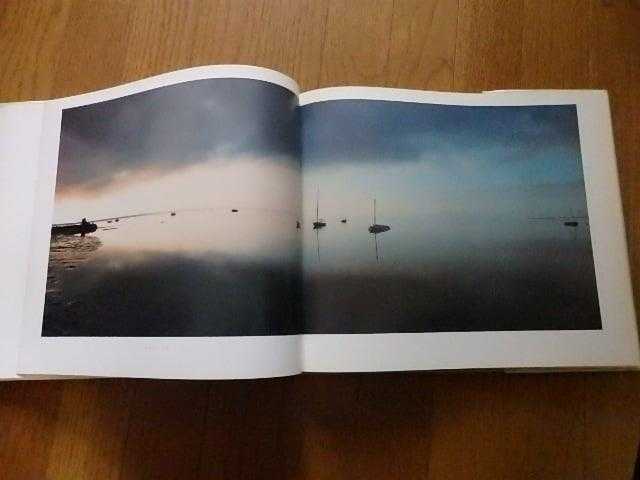

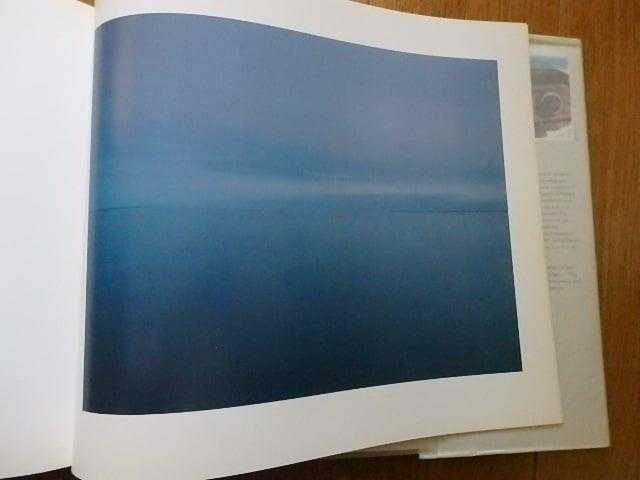

時間帯も Dawn(暁) から Nightま で大体揃っている。中には The Blue Hour (日の出前あるいは日の入り後に発生する空が濃い青に染まる時間帯)、 Afterglow (夕陽の残光)、 Twilight Arch (明帯-日没後あるいは日の出前に現れる、かすかに輝く水平線上の帯。時間帯を表しているわけではないけれど)などというのも。

見たところ撮影場所のデータが記載されていないので、推測ではあるが、おそらく定点観測的な撮影ではないだろう。

カメラ は ハッセルブラッド500C/M 、 レンズ は カールツアイス 、 フィルム は フジクローム、コダクローム、エクタクローム 。

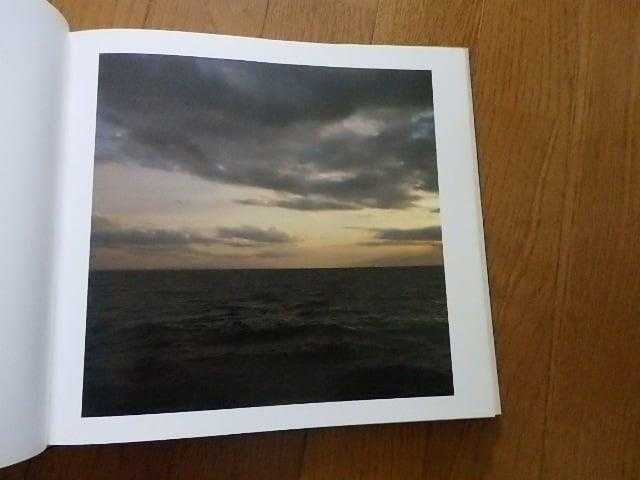

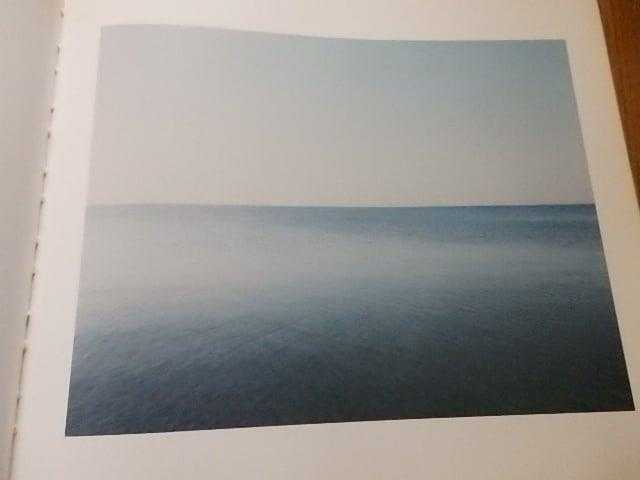

海は季節により時間により様々な表情を見せる。海の表情は、ほとんど海の外からの要素によってもたらされる。

海は季節により時間により様々な表情を見せる。海の表情は、ほとんど海の外からの要素によってもたらされる。 空や雲、雨や雪、風や光、雷鳴、そして闇、さらに人間の営為によっても。

空や雲、雨や雪、風や光、雷鳴、そして闇、さらに人間の営為によっても。

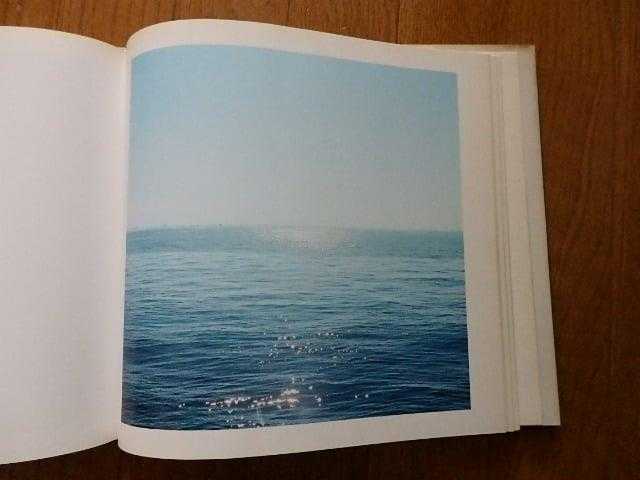

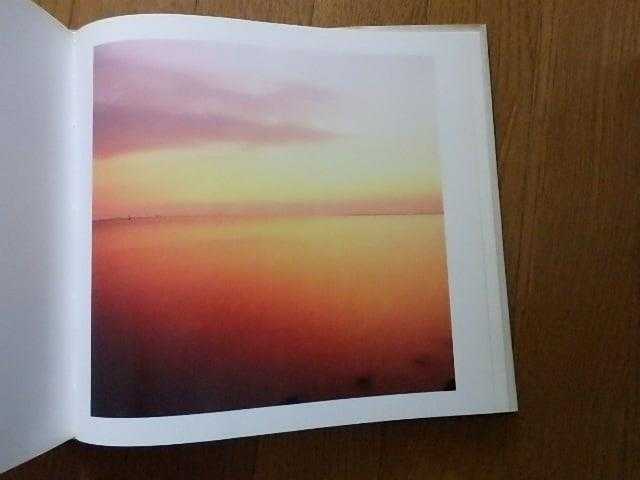

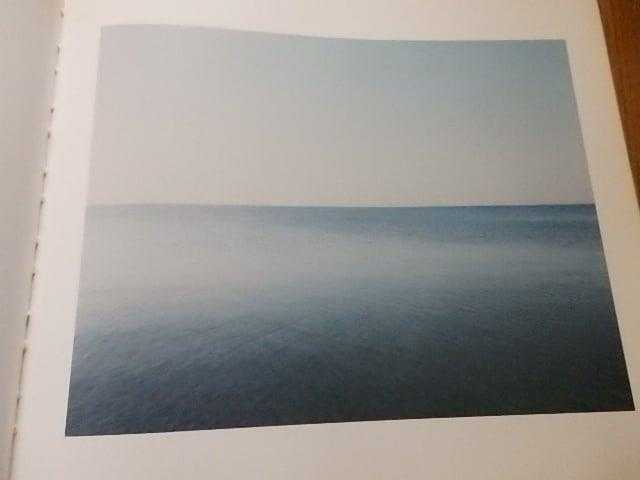

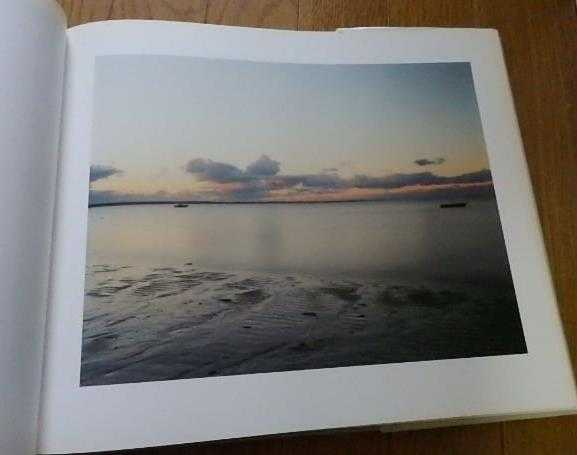

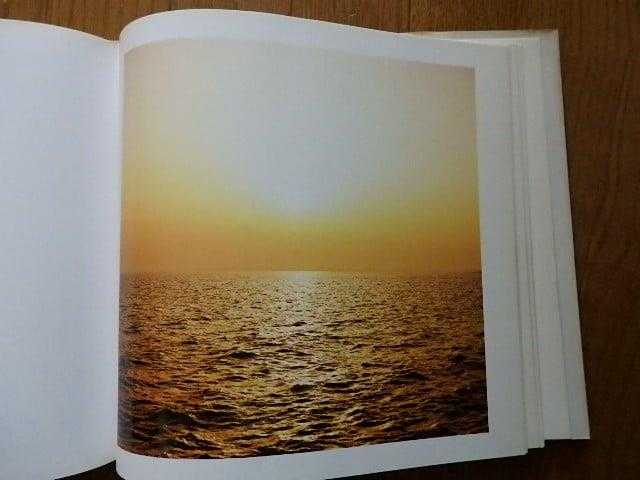

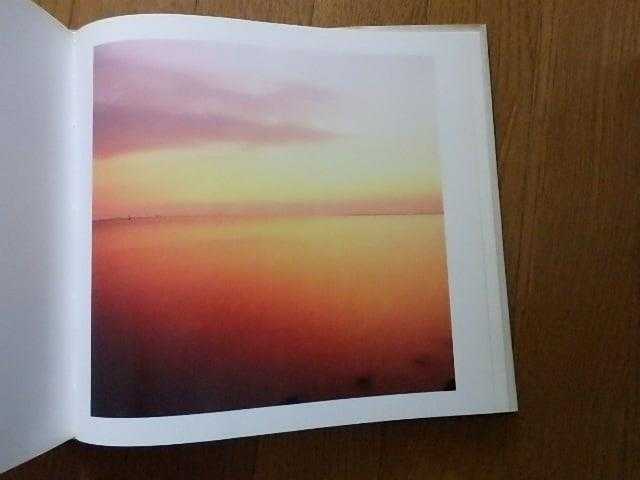

ぼんやり霞んでいたり、ワイン色に火照っていたり、全方位からの光を水面にたゆたわせていたり。

ぼんやり霞んでいたり、ワイン色に火照っていたり、全方位からの光を水面にたゆたわせていたり。

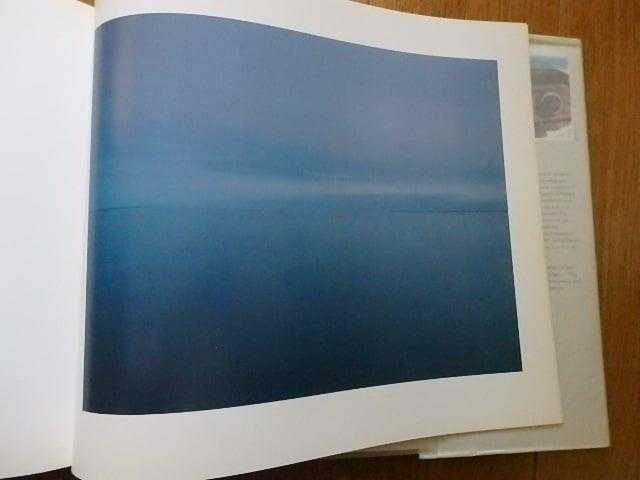

あるいは、グレーだったり、青緑だったり、鋼の色を思わせたり、さらに真っ青だったり真緑だったり、 真っ暗だったり、青紫だったり、本当に 「水色」 だったり。

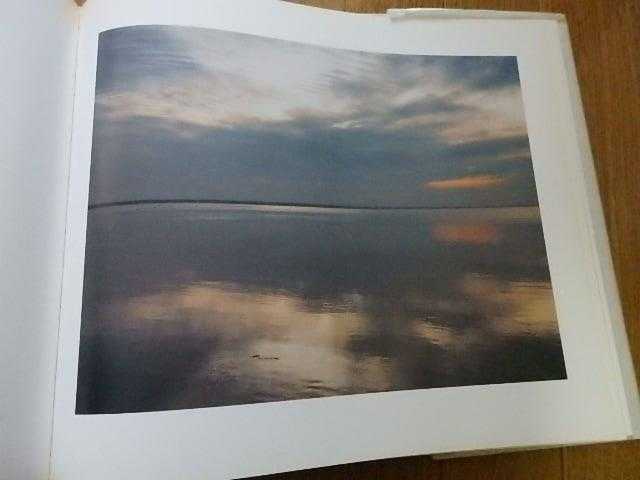

同じ海がこれほど異なる様相を見せることの不思議と神秘を思う。

そしてすべてが美しい。

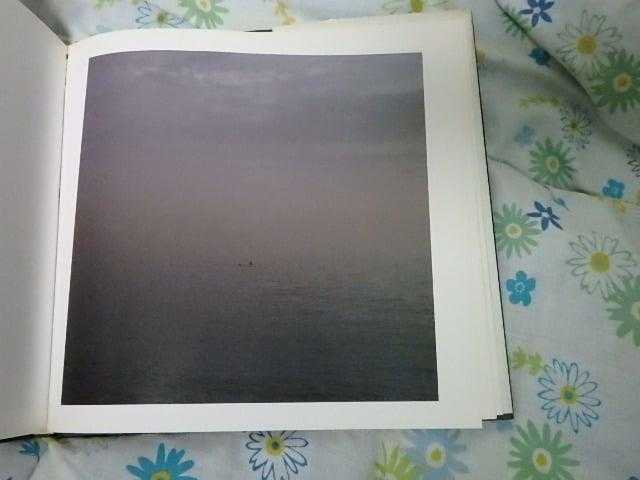

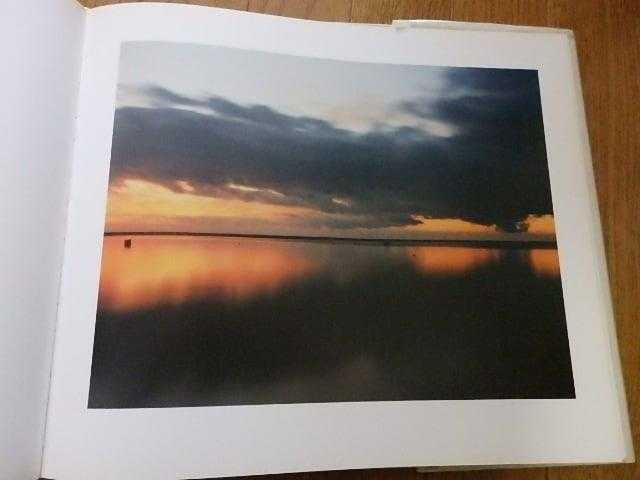

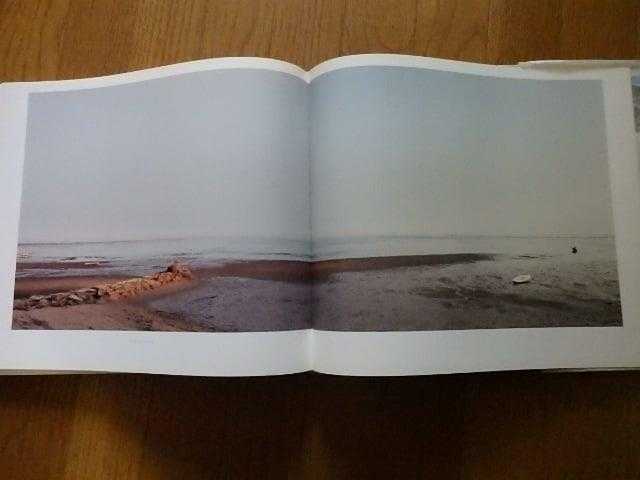

たとえば11月の夕闇の中、微かに青みが残る曇り空の下、水平線も重いグレーに沈むそのやや前方の水面に一艘の舟が浮かぶ光景は、そこが冥界を思わせるような寄る辺なさだ。

たとえば11月の夕闇の中、微かに青みが残る曇り空の下、水平線も重いグレーに沈むそのやや前方の水面に一艘の舟が浮かぶ光景は、そこが冥界を思わせるような寄る辺なさだ。

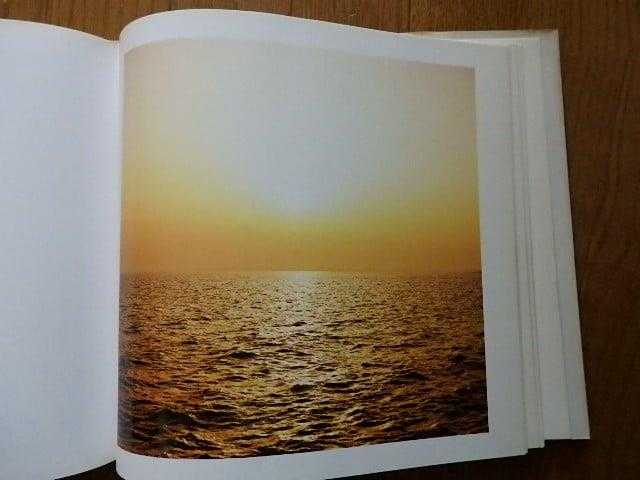

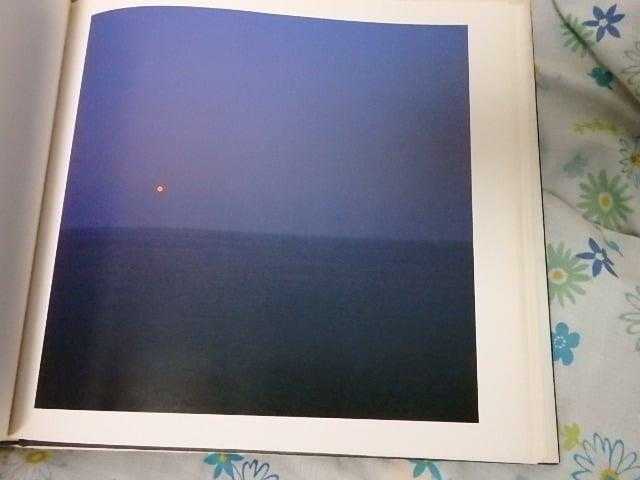

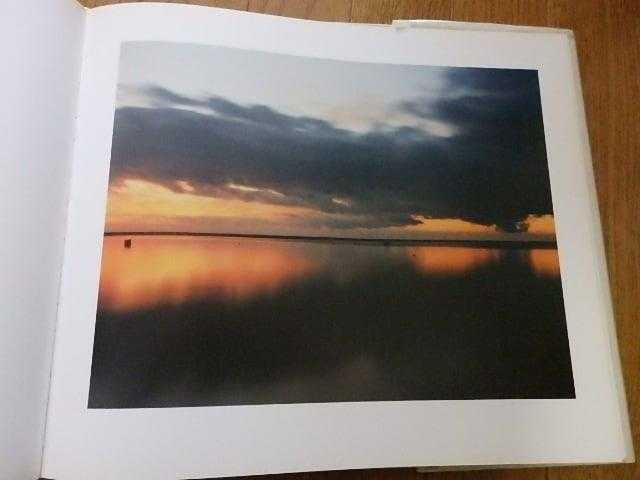

あるいは、わずかに残光の残る9月の海、闇を呑み込んだような濃い青の海と、水平線で区切られた、海の色を水で溶かしたような色彩の空の下方に赤い月がかかるイメージは以前観た フランシス・ピカビア

の絵画を思わせる。

あるいは、わずかに残光の残る9月の海、闇を呑み込んだような濃い青の海と、水平線で区切られた、海の色を水で溶かしたような色彩の空の下方に赤い月がかかるイメージは以前観た フランシス・ピカビア

の絵画を思わせる。

さらに4月、天上から降り注ぐ黄金色の光に包まれた遅い午後の光景は、ほとんどこの世とも思えない。

久方ぶりに開いた写真集だったが、写真が、カメラと光による創造性に充ちた「絵画」であることを改めて教えてくれた。

巻末には写真家による「あとがき」的な小文が添えられている。

そこに憧れの写真家 ジョエル・マイヤウィッツ のような海の写真を撮りたいというとことが 『TOKYO BAY』 の出発点だった、とある。

そして海に吹く風の中に 「囁き」 を聞くことがある、とも。

その 「囁き」 が写真を見ているうちに聞こえる気がするのだ。

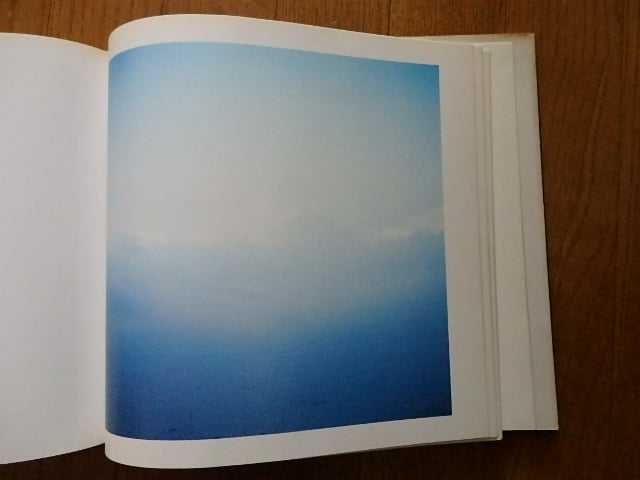

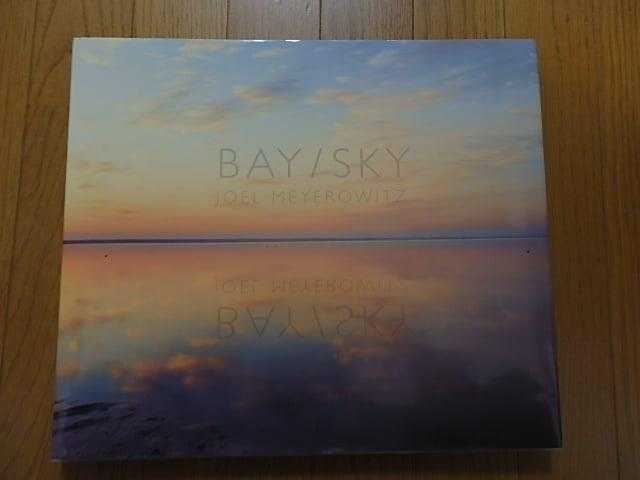

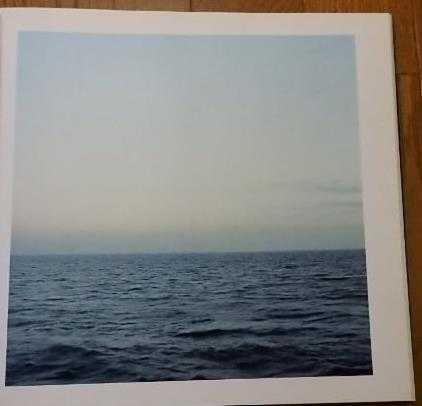

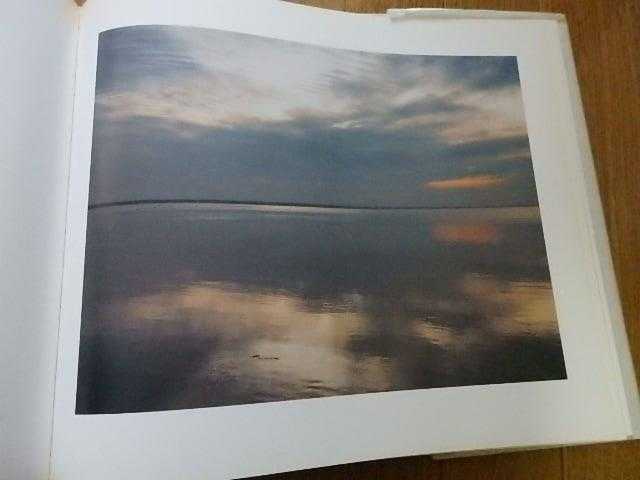

その後 『TOKYO BAY』 の、その 「あとがき」 的小文で言及されていて興味を覚えて入手した ジョエル・マイヤウィッツの写真集『BAY / SKY』(1993年/トレヴィル発行/リブロポート発売) についても少し。

カメラ

は、 8X10 Deardorff view canera

。 レンズ

は、 10-inch wide-field Ektar lens

。 フィルム

は、 Kodak Fujicolor

。

カメラ

は、 8X10 Deardorff view canera

。 レンズ

は、 10-inch wide-field Ektar lens

。 フィルム

は、 Kodak Fujicolor

。

カメラ について マイヤウィッツ は、 「あとがき」 で、次のように書いている。

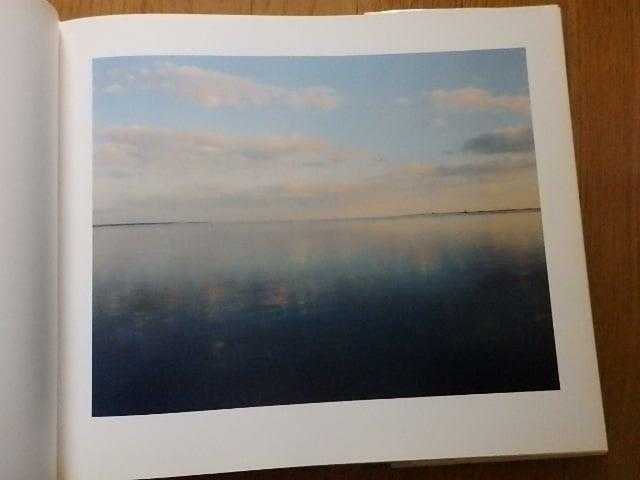

マサチューセッツ州 の半島 ケープコッド で撮影された47枚(見開きは2枚とカウント)。

これを見ると、レイアウトや構成その他まで、 『TOKYO BAY』

がこの写真集に 「準拠」

していることがわかる。

これを見ると、レイアウトや構成その他まで、 『TOKYO BAY』

がこの写真集に 「準拠」

していることがわかる。

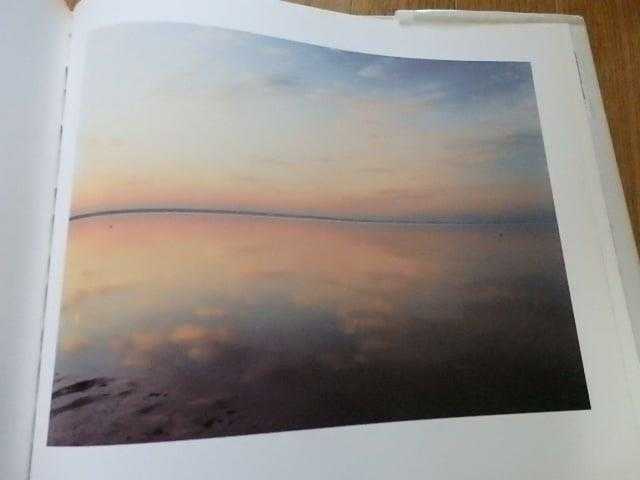

そして、 野寺治孝 の言う 「囁き」 が、 マイヤウィッツ の言う 「虚空」 と呼応していることも。それを私たちが何と呼ぶにせよ、やはり彼らと同じようにそれを求めていることに違いはない。

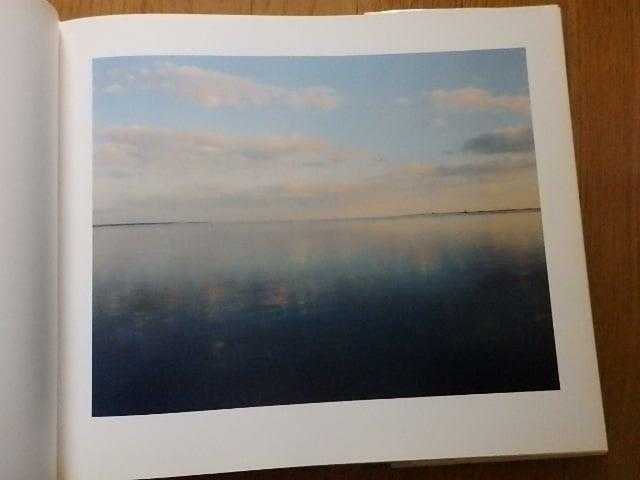

『BAY / SKY』 の海と空は、そしてそこに降り注ぐ光と闇も、東京湾のそれらよりも、空間の広がりと穏やさと懐かしさを感じさせる。

それはもしかしたら、少し顔を覗かせる海岸のせいもあるのかもしれない。

山崎正和 が、私たちのことを 「海洋民族」 ならぬ 「海岸民族」 と称したという文章をどこかで読んだが、我々にとって海岸から海を見やる視点はまことに 「親しい」 、そして安心できるもののように思う。

それでは、 DEGUTIさん 、次回、お願いします。 (T・KOBAYASI・2020・12・09)

*掲げた写真には光や影が映り込んでいくぶん見にくいものもあります。ご了承のほどを。

HARUTAKA NODERA(野寺治孝)『TOKYO BAY』

発行トレヴィル・発売リブロポート

SODEOKAさん が選んだ、前回の 鬼海弘雄 の 『ぺるそな』 は文字通り「人」が被写体の、言ってみれば人を見据えた写真集だが、今回は人がほぼ登場しない写真集を紹介する。

『TOKYO BAY』HARUTAKA NODERA(野寺治孝) 発行トレヴィル 発売リブロポート 1996年

東京湾の写真が都合42枚、1枚1枚に撮影した時間帯と月が英語で記されている。調べてみたら1月から12月まですべての月が網羅されている。

時間帯も Dawn(暁) から Nightま で大体揃っている。中には The Blue Hour (日の出前あるいは日の入り後に発生する空が濃い青に染まる時間帯)、 Afterglow (夕陽の残光)、 Twilight Arch (明帯-日没後あるいは日の出前に現れる、かすかに輝く水平線上の帯。時間帯を表しているわけではないけれど)などというのも。

見たところ撮影場所のデータが記載されていないので、推測ではあるが、おそらく定点観測的な撮影ではないだろう。

カメラ は ハッセルブラッド500C/M 、 レンズ は カールツアイス 、 フィルム は フジクローム、コダクローム、エクタクローム 。

空や雲、雨や雪、風や光、雷鳴、そして闇、さらに人間の営為によっても。

空や雲、雨や雪、風や光、雷鳴、そして闇、さらに人間の営為によっても。

あるいは、グレーだったり、青緑だったり、鋼の色を思わせたり、さらに真っ青だったり真緑だったり、 真っ暗だったり、青紫だったり、本当に 「水色」 だったり。

同じ海がこれほど異なる様相を見せることの不思議と神秘を思う。

そしてすべてが美しい。

さらに4月、天上から降り注ぐ黄金色の光に包まれた遅い午後の光景は、ほとんどこの世とも思えない。

久方ぶりに開いた写真集だったが、写真が、カメラと光による創造性に充ちた「絵画」であることを改めて教えてくれた。

巻末には写真家による「あとがき」的な小文が添えられている。

そこに憧れの写真家 ジョエル・マイヤウィッツ のような海の写真を撮りたいというとことが 『TOKYO BAY』 の出発点だった、とある。

そして海に吹く風の中に 「囁き」 を聞くことがある、とも。

その 「囁き」 が写真を見ているうちに聞こえる気がするのだ。

その後 『TOKYO BAY』 の、その 「あとがき」 的小文で言及されていて興味を覚えて入手した ジョエル・マイヤウィッツの写真集『BAY / SKY』(1993年/トレヴィル発行/リブロポート発売) についても少し。

カメラ について マイヤウィッツ は、 「あとがき」 で、次のように書いている。

私の道具は、大きくてスローで視界の隅々まで蔑ろにすることなく全てを描写することができる8X10のヴュー・カメラだ。これは海岸線に残された足跡と遠くの水平線とを同じくらい明瞭に一遍に見ることができる。光の持つあらゆるニュアンスをこの器械は解析してくれる。その解像度は息を呑むほどだ。このカメラを使うと見の回りのもの全てに目覚めてしまう。 また、

遠近感というのは錯覚だ、というのはルネサンスの遠近法が近くの物の方が遠くの物よりも大きく見えるという条件付づけを我々に刷り込んできたからである。道路と街路樹と建物とが矢印状に遠ざかるに連れ、各々一緒に小さくなって退いてゆく、といった図でこのことは印象づけられてきた。ともある。

海と空によってつくられる深々とした大杯と向き合うと、距離を測る目標物が不在であることに打ちのめされる。人は星座だけをたよりに船の位置を測定する大洋航海のことをただちに思い浮かべるだろう。

この空間と向かい合った時、私は自分の課題がはらんでいるアイロニーを認識した。

カメラでは全てを見ることができないというのに、それで虚空をとらえようというのだ。

マサチューセッツ州 の半島 ケープコッド で撮影された47枚(見開きは2枚とカウント)。

そして、 野寺治孝 の言う 「囁き」 が、 マイヤウィッツ の言う 「虚空」 と呼応していることも。それを私たちが何と呼ぶにせよ、やはり彼らと同じようにそれを求めていることに違いはない。

『BAY / SKY』 の海と空は、そしてそこに降り注ぐ光と闇も、東京湾のそれらよりも、空間の広がりと穏やさと懐かしさを感じさせる。

それはもしかしたら、少し顔を覗かせる海岸のせいもあるのかもしれない。

山崎正和 が、私たちのことを 「海洋民族」 ならぬ 「海岸民族」 と称したという文章をどこかで読んだが、我々にとって海岸から海を見やる視点はまことに 「親しい」 、そして安心できるもののように思う。

それでは、 DEGUTIさん 、次回、お願いします。 (T・KOBAYASI・2020・12・09)

*掲げた写真には光や影が映り込んでいくぶん見にくいものもあります。ご了承のほどを。

追記2024・03・17

100days100bookcoversChallenge

の投稿記事を

100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目)

(11日目~20日目)

(21日目~30日目)

(31日目~40日目)

(41日目~50日目)

(51日目~60日目))

(61日目~70日目)

(71日目~80日目)

という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

追記

ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID

をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 岡田暁生「音楽の聴き方… 2024.05.28

-

週刊 読書案内 司修「私小説・夢百話」… 2024.02.04

-

週刊 読書案内 金子信久「長沢蘆雪 か… 2023.10.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.