2013年01月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

甲斐拓也さん、ポリオワクチンの活動

ゆうべは九州大学東京同窓会の賀詞交歓会でした。300人が集った学士会館は、大盛況。鏡割りの様子です。左から岡部正彦先輩(日本通運相談役)、有川節夫先輩(九州大学総長)、古川貞二郎先輩(元内閣官房副長官)。各界でご活躍のゲストが幾人もいらっしゃったのですが、そのうちの一人、甲斐拓也さんの活動をご紹介します。甲斐さんは平成7年に九大歯学部を卒業した歯科医。ただし、甲斐さんのページから拝借したこちらのプロフィール写真をご覧ください。・・・とても歯科医に見えません。プロレスラー?そうです、甲斐さんは現在プロレスと総合格闘技の興行をプロデュース、自らもそこに参戦するという活動を行なわれています。実はそれらのイベントで上がる収入は、すべて世界の貧しい子供のためのワクチン接種の資金になるのだそうです。ポリオのワクチンは、1本20円。その20円が払えずに命を落とす子供が一日に4,000人もいると知り、甲斐さんはハーバード大学で取得したインプラントの施術を行なうたびに100本分の寄付を行なうと決めたそうです。そして上のような格闘技の興行収入等による寄付も、プロレス好きの自身の天命と思い実行中。私も昨日、少ない額ですけれど募金箱に寄付をさせていただきました。これが数百名の命を救うことになるかと思うと、こういう類のことにより関心を寄せていかなくてはいけないのではないかという実感が湧きました。甲斐さん、大きな気づきをありがとうございました。甲斐さんの活動ブログはこちらからご覧いただけます。KOICHI NAKAMURA

2013年01月31日

-

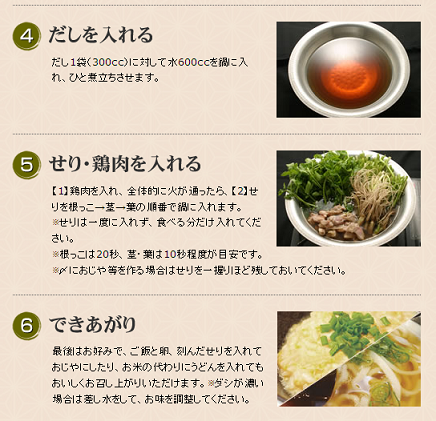

仙台せり鍋

「仙台せり鍋」、召し上がったことありますか?私は昨年、宮城エバンジェリスト(?)の鈴木修氏に蔵の庄さんに連れて行ってもらって以来、ファンとなりました。醤油だしに、鶏肉とせりだけが入ったシンプルな鍋なのですが、これが実に美味。辛口の日本酒と合わせると、ベストマッチだと思います。宮城県は実は日本で最大のせり産地で、栽培は380余年の歴史があるのだそうです。茎が太く味が濃いのが仙台せりの特徴で、根っこまで食べられます。せりは春の七草として有名ですけれど、こうして鍋で豪快に食べると少しイメージが変わる気がします。鈴木氏によれば地元ではとてもポピュラーな食材で、お雑煮などにもたくさんのせりが入るのだとか。Facebookに仙台せり鍋愛好会というファンページがありますが、青々としたせりの写真のオンパレードが面白いです。もともと「せり」は「競り合う」ように群生することからこの名がついたそうなので、そういう意味ではぴったりかも。季節限定の食材で、毎年11月から2月くらいまでが旬。まさに今が食べ頃と考えていたら、蔵の庄さんがホームページでせり鍋セットを販売していることを聞きつけたのでご紹介します。作り方もこのようにわかりやすく掲載されています。(http://www.sanwarc.co.jp/seri/)書きながら、いよいよ食べたくなってきました。KOICHI NAKAMURA

2013年01月28日

-

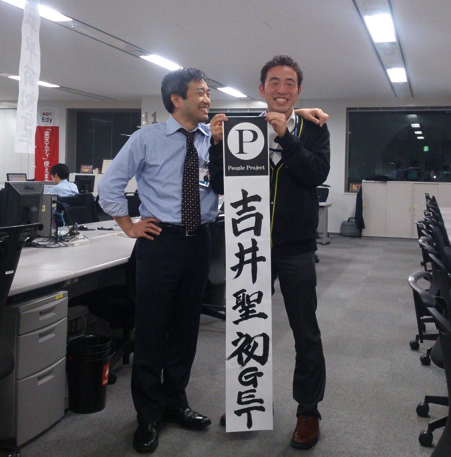

垂れ幕カルチャー

吉井君が、うちの事業にきて初めて契約獲得した記念に撮った一枚。こういうコメントが彼のFacebookに載っていました。「初GET記念垂れ幕」中村副社長に書いて頂きました。本当にありがとうございます!垂れ幕を見る度に、入社1年目の六本木ヒルズ時代を思い出します。ヒルズの営業開発時代が懐かしい。配属が決まった瞬間めっちゃへこんだな~。いきなし飛び込みやらされて、それからは毎日耳が痛くなるまで電話したな~。当時は営業が嫌でしたが、今の自分があるのも、当時から多くの先輩方が夜遅くまでアドバイスしてくださり、同期からも励まされ、素晴らしい環境の中で自分自身成長することができたからだと思ってます。そして、お客様から頂いた感謝のお言葉。これは何度聞いても自然と満面の笑みになりますし、本当救われます。今回の初GETも楽天Edyで出会った素晴らしい先輩方の指導があったからこそです。楽天の「初GET垂れ幕」カルチャー。こういうのって大事ですね。新卒の頃を思い出すことで「初心」に戻れます。毎日自己否定して、明日になったら、また今日の自分より成長できるよう日々精進して参ります。これは、一生の宝物にします。営業で初めて契約獲得をしたときと、目標達成をしたときに掲げる垂れ幕。当初は他の企業がやっているそれを持ち込んだと聞いていますけれど、すっかりうちの会社のカルチャーとして定着しました。私もいくつかの事業を通じて、今までどれくらいの垂れ幕を書いたかわかりません。字はへたくそですけれど、心を込めて営業の責任者が書くところに意味があると思っています。おめでとう。KOICHI NAKAMURA

2013年01月25日

-

チェロとヴァイオリンの話

音楽に絡む話をたまたま二つ、知る機会がありました。一つ目は田坂先生の文章から。世界的なチェロ奏者、ミーシャ・マイスキーが、あるテレビ番組で、子供たちに、音楽を教えていました。番組の中で、マイスキーは、子供たちに一つのクイズを出します。バッハの無伴奏チェロ組曲の同じ曲について、三人のチェロ奏者の演奏を聴かせ、誰が最も若い年齢の演奏者で、誰が最も歳を取った演奏者かを、当てさせたのです。結果は意外なものでした。子供たち全員が、「最も歳を取った演奏者」と感じたのは、実は若い頃のマイスキーの演奏。そして、「最も若い年齢の演奏者」と感じたのが、それから16年の歳月を経た最近のマイスキーの演奏だったのです。伸びやかに、軽やかに、その精神の若々しさを感じさせる演奏は、ソビエト抑留の苦難の歳月を経て、年輪を重ねたマイスキーのものでした。二つ目は、2007年にワシントン・ポスト紙によって行われた企画。一人の男が地下鉄の構内に立ち、ヴァイオリンの演奏を始めます。Tシャツにジーンズ、キャップをかぶっています。足元にヴァイオリンのケースを開けています。朝8時前に始められたその演奏は、ラッシュアワーの中43分間、6作品が奏でられました。1,097名の人々が彼の前を通り過ぎ、わずか7名が足を止め、27名がケースにお金を投げ入れました。その額、合計32ドル。実は、演奏を行なった彼の名はジョシュア・ベル。世界有数のヴァイオリニストで、3日前にボストンのシンフォニー・ホールの1席100ドルもするチケットを完売にさせた人物です。さらに彼が手にしていたヴァイオリンは時価350万ドルのストラディバリウス。(こちらで動画もご覧いただけます。http://www.washingtonpost.com/)二つとも、うーんと考えさせられますね。常識だと思っていること、耳にするもの、目にすること、本当に私達は心を砕いて物事を感じ取っているでしょうか。名演奏の目前を、日常の慌ただしさにかまけて通り過ぎていくような私達は、世の中にある美しいいろいろなものをあるべき姿でとらえることが出来ているでしょうか。自分自身に問いたい、そんな二つの話でした。KOICHI NAKAMURA

2013年01月22日

-

World Wide 2013 winter

昨日も参加させていただきました、World Wide。今回は会場を東京ドームシティホールに移し、規模もさらに大きくなっての開催。2日間で1万人弱の動員を果たしたそうです。プログラムも従来の前後半分割でなく、通しで3ステージを行なうというもの。私達コメンテイターは、12時入りの21時上がりという少々ハードなスケジュールだったのですが、そんなことも気にならないくらいのダンサーと観客の皆さんの熱気でした。これはリハーサルの際に、塚田良平さんがこっそり撮った一枚。良平さん、自分もリハ中なのに、さすがプロと言ったらよいのか(笑)。楽屋でAAAの日高さんと。毎度並ぶたびに、際立つ日高さんの顔の小ささとハンサムさ。この後行なわれた日高さんのステージは、さらに巻き込み力を増してパワフルに進化していました。回を重ねるごとにレベルが上がる気のするWorld Wide。激戦を勝ち抜き、2組がオーディエンス賞、2組が楽天賞に輝きました。楽天賞は、Kensukeナンバーと、tamaナンバー。受賞をされた皆さんのTwitterなどを拝見していると、本当に一生懸命ダンスにかけて頑張っていることがわかります。私達もこういう形でご一緒できる機会がうれしいです。惜しくも受賞から漏れたチームも、素晴らしいものが数多くありました。是非次回、期待しています。関係者の皆様、今回もありがとうございました。このイベントいつも元気をいただいています。KOICHI NAKAMURA

2013年01月21日

-

楽天Edyスマートクーポン登場

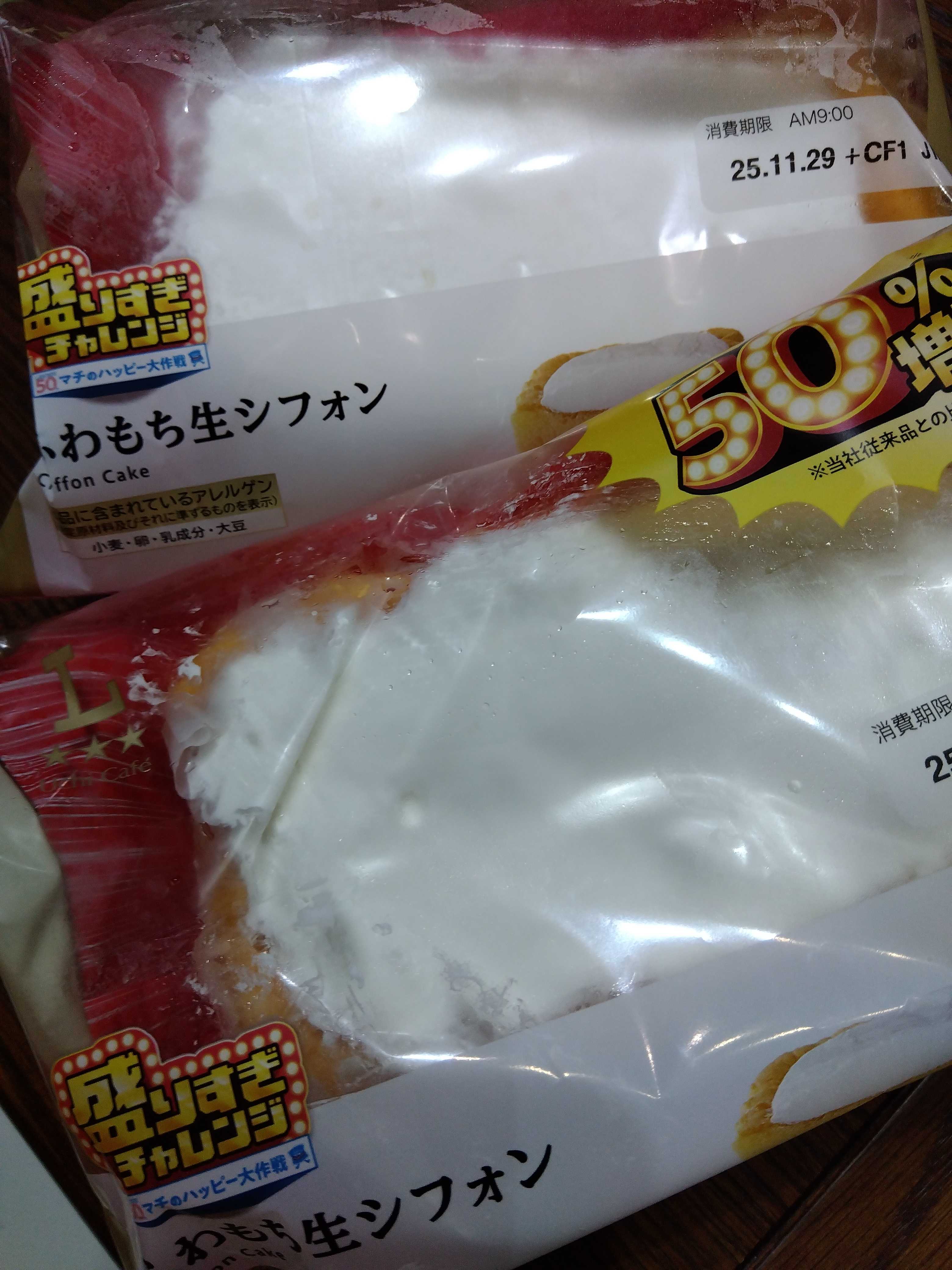

新しいO2O(Online to Offline)サービスを、本日リリースしました。「楽天Edyスマートクーポン」。スマートフォンでクーポンを取得し楽天Edyで支払いをすると特典がある“かざすタイプ”と、スマートフォンでクーポンを取得し画面を店頭で見せると特典がある“見せるタイプ”の2種類がご利用いただけます。たとえば、サークルKサンクスさんのデザート“Cherie Dolce(シェリエ・ドルチェ)”を楽天Edyで購入すると、全品10円分を後日還元。もしくはビックロさんで1万円以上楽天Edyをご利用いただくとで500円分を後日還元。はたまたゴルフパートナーさんでは見せるクーポンで全品5%オフ。などなど、特典さまざまです。詳しくはこちらから!http://www.rakuten-edy.co.jp/recommend/edystore/スマートフォンの方はこちらのURLをご利用ください。http://r10.to/edy_coupon見せるクーポンはおサイフケータイでなくてもご利用いただけます。KOICHI NAKAMURA

2013年01月16日

-

料理屋さんは、それをちゃんと食べているか?

今朝、Y氏がこんなことを言いました。「メニューを変えた料理人は、それをちゃんと食べているのか?」曰く、「嫌だなあと思う飲食店のひとつのタイプは、出てくる料理の量が多すぎる店。そういう店に出くわすと、作り手の論理でサービスを提供しているばかりでお客様本位ではないなあとつくづく感じる。例えば、割烹料亭は季節によりメニューを変える。その際、お客様の身になってそれを体験してみるという作業が必要なのではないか。時間をかけて運ばれてくる皿々を、お酒を飲みながら食した場合どれほどのボリュームになるものなのか、それがわかっていないと美味い料理も押しつけになり逆効果なのではないか。自分がまた訪れたいと思うのは、むしろ少し食べ足りないくらいの店。もうちょっと食べたかったなという感覚が早期のリピートを生む。逆に120%の満足をその場で与えてしまうと、しばらく訪れなくてもいいやという感想に終わるのではないか。」聞いていて、確かにそうかもしれないと思いました。私はY氏よりも食が太いので、出過ぎていやになるという料理屋さんは経験上そんなに多くありませんけれど、サービスを提供する側がそれを受ける側に立った十分なロールプレイまで行なっているお店は少ないのではないかと想像します。これは料理に例をとった戒めでありますが、その本質はすべてのサービスの提供者が心に留めておかなくてはいけない要諦のひとつではないでしょうか。思いを馳せる想像力と、体験してみて初めてわかる実際。コスト等を考えると、言うは易し行なうは難しなのかもしれませんが。KOICHI NAKAMURA

2013年01月11日

-

パリテイスティング・リターンマッチ

先日、1976年パリ事件で1位に輝いたシャトー・モンテリーナの話を書きました。そのリターンマッチが、1986年に行なわれています。主宰者スティーヴン・スパリエ氏は、「熟成後の開花」を考慮に入れるべきというフランス勢の意見を受け、前回と同じ銘柄の同ヴィンテージに限定した二回目のテイスティングマッチを実施したのです。しかしこれもカリフォルニアの勝利。フランスワインは10年を経てその雪辱を果たせなかったという結果に終わっています。1位 クロ・デュ・ヴァル 1972 (米)2位 リッジ・モンテベッロ 1971 (米)3位 シャトー・モンローズ 1970 (仏)4位 レオヴィル・ラスカーズ 1971 (仏)5位 ムートン 1970 (仏)この1位を獲ったクロ・デュ・ヴァルを飲みました。但し、ヴィンテージは2009年(笑)。抜栓してすぐ飲むとブラックベリーやチョコレートの風味を強く感じ、これはこれで悪くないという印象だったのですが、その後びっくり。数時間後に続きを飲んだところ、大きく変化し開き具合が凄い。熟成型の潜在力を大いに感じさせるこちらのワイン、本当は5年や10年経つと飲み頃なのかもしれません。1986年リターンマッチの意味を、味覚で感じた機会でした。今度は2006年に行なわれた三回目のテイスティング銘柄に挑戦しなくてはいけませんね。もし実現しましたらまたご報告を致します。KOICHI NAKAMURA

2013年01月09日

-

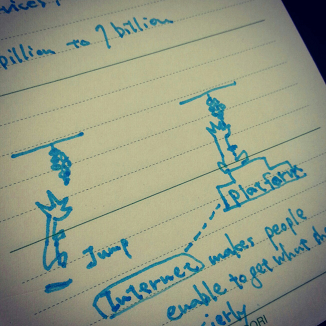

狐と葡萄、インターネット

新春恒例の講演会、本年は村井純先生。SFCの学部長を務められ日本のインターネットの父と称される先生のお話は、今後の世界のあり方に対する先見に満ちると共に、インターネット産業に関わる者として初心に立ち返らせられるものでした。ひときわ印象に残った一節は、狐と葡萄のお話。イソップ寓話において、葡萄を取ろうと懸命に跳び上がり続けた狐は、それが手に入らないと知ると「きっとあれはすっぱい葡萄さ」と負け惜しみを言ってその場を去ります。しかしインターネットは、そんな狐が欲しいものを手にする助けとなるようなプラットフォームでなければいけない。インターネットは、人が夢を実現する武器や道具として機能すべきものである。この基本思想があってインターネットは発展してきたし、私自身もインターネットを活用したビジネスの末席を汚すものとしてここに共感し事業に従事してきたつもりであります。そんな基本中の基本を、これからの世界展望を語るときにあらためて説く先生の姿勢はさすがでした。気持ちまた新たに、世の中の役に立つサービスづくりを頑張りたいと思います。先生、ありがとうございました。KOICHI NAKAMURA

2013年01月06日

-

2013年 あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。2013年が始まりました。今年は巳年。いただいた年賀状にはヘビのモチーフのものが多いわけですが、ふと思ったのは年賀状を見て「おー、そういえば」とか「わー、彼こんなことやってるんだ」と驚くことが以前ほど多くなくなっているような気がすること。年賀状ってとってもありがたくて、良いものだと思います。ただその役割を考えるとき、各種のSNSが頻繁にそれを代用する機会が最近は増えてきて、結果年賀状特有の“近況お知らせ機能”が相対的に低下しつつあるのかもしれません。頑なに「俺は絶対Facebookはやらん。なぜなら面倒くさいから。」と言い切る同級生などもいるのですけれど(笑)。ギリシャ神話では、ヘビは生命力の象徴。元気に今年一年を過ごせますように。どうぞよろしくお願い申し上げます。KOICHI NAKAMURA

2013年01月01日

全10件 (10件中 1-10件目)

1