PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(93)ユネスコ【世界遺産】

(252)美術館・博物館

(1927)楽しい『海外旅行』の話

(384)国内旅行

(36)アメリカ・カナダ

(103)「韓国」

(173)フランス

(40)ペルー

(150)アルゼンチン

(17)ブラジル

(8)スロベニア

(25)クロアチア

(67)ボスニア・ヘルツェゴビナ

(8)モンテネグロ

(6)ドイツ

(2)ネパール

(9)ベトナム

(2)カンボジア

(4)南アフリカ

(32)ジンバブエ

(28)ボツワナ

(13)メキシコ

(115)ロシア

(66)香港・マカオ

(17)インドネシア

(55)ニュージーランド

(61)マレーシア

(48)政治・経済

(50)旅のアイテム

(190)見逃せないニュース

(153)『感謝』

(37)映画

(57)「読書」

(72)スポーツ

(135)テレビ

(101)話題の人

(52)近況報告

(791)歌舞伎

(97)大相撲

(735)東京寺社&庭園散歩♪

(180)テーマ: 美術館・展覧会・ギャラリー(8526)

カテゴリ: 美術館・博物館

インスピレーションを感じる国への旅のアルバム・・・・ぐるぐる回ってどこへ行くのでしょう

ヴァチカンです〜はははは( 今日もブログ内容とは関係のない写真)

Joan Miró

ジョアン・ミロ

1893年4月20日〜1983年12月25日(90歳没)

Joan Miró i Ferrà ( ジョアン・ミロー・イ・ファラー)

スペイン・カタルーニア地方出身の

画家・彫刻家・陶芸家・壁画家。

ホアン・ミロ(カタルーニア語読み)

パリでシュルレアリスム運動に参加し

20世紀美術に独自の地位を築いた。

1960年代 に入ってもミロは・・・

独自の造形言語を変えず、

むしろ大地や空、女、鳥といった

なじみの題材を通し、

序々に本質と純化し、

一つの形にまとめあげていった

頑固で不断な態度はますます表に出るようになり、

彼がなしたすべてのものには、

画家になりたての頃から

これまでのあらゆる作品に通じる明白な一貫性が

実にはっきりと現われるようになった。

ときには、

色彩がこれまでになくかなり重要性を帯び、

事実、

画面全体が単一色で占められたりする。

たとえば・・・

『青II』 や 『青III』

水平線は姿を消し、

空の色だけが背景全体を覆っている。

背景には筆のタッチが残され、

色を塗る不連続な手の動きを明らかに読み取ることができる。

『青II』では・・・

縦に置いた赤いストロークが柔らかな青に対して劇的な雰囲気をもたらし、

『青III』では・・・

我々の目を謎のような赤い点へと導いて行く。

『友人の伝言』 の起点になったのは 1964年 に

アレクサンダー・カルダーからもらった一通の手紙だった。

ミロはこの封筒の上に下絵を描いている。

大きな黒っぽい塊が友情を表わすように

緑の背景の上に奇怪な形を広げている。

そして、

緑の空と黒い大地の間には、

モデスト・ウルヘルのクラスを

永遠に思い出される地平線がまたも現われる。

地平線はこの先の作品にも引き続き見られる。

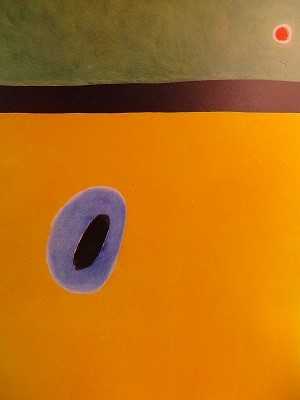

『黄金の青い後光を射したひばりの翼が

ダイヤモンドで飾った草原に眠るひなげしの心に到達する』

では・・・

定規を使ってきっちりと描かれた幅広い地平線が、

画面上の方に分けられ、

前者は・・・大地を、

後者は・・・空を、

それぞれ表わしている。

こうした宇宙の秩序、

すなわち空と大地の二元性を暗にほのめかす

というミロの手法は、

ほとんど取り付かれたかのように

絶え間なく作品に出現し、

ここでも赤い星と

大地に置いた紫色の星雲に包まれた黒い塊を

表現することによって強調している。

『ばら色の雪の上の水滴』 では・・・

ぶ厚い黒のストロークが、

オレンジ色の画面に

うねるように置かれ、

繊細な背景に挑んでいるような感じを受ける。

星を表わす繊細な線は・・・

ちょうど1940年代に

精と動を対比させて図案を描いたように、

この黒のストロークと対照をなすように置かれている。

ところで、この頃の作品は・・・

背景を単色でまとめたものばかりでもない。

『絵画I』 では・・・

さまざまなニュアンスの赤から黄へと移行する

柔らかな色調で描かれている。

そしてその上に置かれた単純な記号は、

1927年 作の 『サーカスの馬』シリーズ と

つながっているように思われる。

このように古い題材を再び取り入れる手法は、

ミロの特徴の一つで、

ジョアン・ミロ 財団に寄贈されたスケッチにも

そのことは明らかに見てとれることができる。

自分の題材に対し、

ミロは真に飽くことを知らないと言える。

つまり・・・

彼の題材はしばらく潜んではいても

決して死ぬことはないのである。

前の時代に盛んに見られた 格子模様の配色は、

この時代にもまた現われている。

ミロが二人の孫

エミリとダビのために描いた絵画はその例外だが、

ここでは、

1950年代に見られた完全主義的手法から脱皮し、

小さな格子模様一つ一つがもっと大きく、

もっと伸びやかな印象を与えている。

『スキーのレッスン』 は・・・

1960年代に描かれた作品中で最も複雑な作品の一つと言える。

白味がかった灰色の背景は違った色調の雪を暗示している。

記号や線描などに使われている黒は、

この先も、だんだん強調される特徴の一つで、

おそらく画紙の白地に直接黒で素描する

伝統的な手法を応用したものと思われる。

格子模様に置かれた色彩は、

色を交互に配置することによって深さを生み出している。

また、

この作品には、

球形や丸カッコの所で跡切れる線、

つまり軌道や矢のような形で表わされる

さまざまな線によって動きが明確に表現されている。

この軌道の動きを止める方法は特に注目される。

一つは、球形を使うやり方で、

放射した線を空間に失くさないようにしっかりと留めている。

もう一つの方法は、

ミロが線の端によく用いる丸カッコのような形をした記号で、

彼はこれによって、

まるで自分のエネルギーをのがすまいとするかのように

しっかりと線の流れを中断している。

そして、

この中断された矢の先端は方向を指示している。

『スキーのレッスン』 に見られる可能性は、

言わば、

こうしたあらゆる構成要素によって成り立っていると言えよう。

このような動きは、

『夜の中の女と鳥』 にも見られる。

この作品では、

夜を表わす黒と鳥の飛翔を示す軌道が主要な特徴をなしている。

『月下のカタロニアの農夫』 には・・・

再び農夫の姿が出現する。

農夫はかなり初期の作品にも見られ、

ミロのなじみの題材である・・・

そして夜は、

ミロを常に惹きつけてきた魔法に満ちた時間だった。

ここでは、

空と大地の色がわざと逆に置かれ、

空には田舎を思わせる緑が、

大地には夜の黒がそれぞれ塗られている。

月、いわゆる夜の発光体は黒と黄が構成され、

こうした寒色の使用によって、

太陽とは違う、

暖かみのない、

我々にただ光しかもたらさないこの天体の特徴を示している。

これとどこか似ているのが

『夜の中の女と鳥』 だ。

この作品には、

鳥の飛翔と女を表わす黒いストロークの他は、

ほとんど色彩がなく、

それがかえって我々の目をさらに強く引きつけている。

女と鳥は・・・

ずっと以前からミロの作品における主要な題材だった。

初期の頃の女は、

時には写実描写も加えながら

もっと装飾的に描かれていたし、

鳥も、飛翔の跡を記す軌道で表現するのではなく、

それらしい形をなしていた。

ミロがここに来て、

そうしたタッチを変えたのは、

現実よりも概念を重視するようになったからである。

つまり、

彼自身の奥深くから

沸き上がってくるものを表し始めたと言える

1963年 (70歳 ) ミロは再びこの題材を使い、

『女と鳥』 を制作した。

ここでは、鳥の飛翔の跡を表わすアラベスク模様と

女の複雑な形がだぶっている。

空と天体もミロの作品中にしょっちゅう現われる題材である。

『空色の黄金』 では・・・

背景全体が金で塗られ、その上に

宇宙を意味する大きな青の色斑が置かれている。

左下隅の長いスカートをはいた女は、

大地を思わせ・・・

「大地の強さは足元から伝わってくる」

・・・星で埋めつくされた

外の宇宙と対比している。

この星は、ご覧のように

『星座』 で見たものとは違う形で描かれている。

また、重量挙げの選手が使うウェイトのような、

線の両端に付いた単純化された

球形が出現するのはこの頃からで、

星も直線と対角線を

それぞれ二本ずつ交叉させた形状で表わされている。

『夜の到来に喜ぶ人物と鳥』 では・・・

黒い夜が華やかな色彩の人物と鳥の軌道を包み、

四本の線で描写された大きな星が、

このお祭り気分を総括しているようだ。

月は、農夫の世界では太陽と同じように

なじみ深い特に優れた夜の生きものである。

農夫の世界とは・・・

すなわちモンロチの世界であり、

ミロはそこで

初めて現実に触れるようになったのだった。

だがこの場合、

それらは天文学的現象としてではなく、

気象や農業上の現象を支配するものとして

よく知られていると言える。

ミロの作品では・・・

月はある変形によって表現されているが、

たとえば、

『月光の夜に三頭の馬を連れた女を取り囲む鳥の飛翔』

(1968年)に登場する月は、

満月でも三日月形でもなく、

むしろよく知られる

夜の円盤を具象化したようなもので、

それには確実な攻撃性が伴っている。

太陽は通例、

夜明けか日没以外、

画面に置かれることはない。

つまり、頂点に達した太陽を

見つめることができないからである。

だが、

ミロは、しょっちゅう太陽を描いた。

太陽を描くことによって作品をより視覚的なものにする。

彼の太陽に対する見方は触覚的であり、

皮膚を通して太陽を感じるものである。

通常、

ぼってりした形で描かれるミロの太陽は、

いつでも非常に明るい赤、

つまり太陽がもたらす暖かさに見合った暖色で塗られる。

たとえば、

『太陽の前の人物』 や 『太陽の前のトンボの飛翔』 は・・・

その例としてあげられる。

実にエレガントな構図の後者の作品には、

わずかな要素・・・

背景の青、太陽の赤、

トンボの飛翔の跡・・・しか使われていないが、

それでも画面には、

ミロの作品の特徴である力強さがみなぎっている。

1968年 (75歳 ) には、

文字を使った画面構成に再び魅力を感じ、

『詩I』 のような 『詩』シリーズ とか、

『火花によって引きつけられる文字と数字』 などを描いている。

1920年代の作品と違うのは、

言葉に意味を持たせず、

缶詰業者などが習慣的に使っている文字

そのものの魅力に重点を置いている点と言える。

ポップアーティストたちは、

利用し過ぎと思えるほど広告用印刷物を利用していた。

そしてミロは、

日常の現実に一区切りをつけるように、

意味を持たない文字によって画面構成し、

実に優雅で美しい結果を得ている。

1968年 (75歳 ) は、バルセロナの旧聖十字架病院で、

ジョアン・ミロ代表作品展が大々的に行われた年でもあった。

これはその主の作品展としては、

スペインにおける最初のものであり、

カタロニアの人々にとっても、

パリやニューヨークや他のどんな土地にいようと

常に自分の祖国に深いルーツを感じてきた

この画家の作品に接する最初の機会でもあった。

1969年 (76歳 ) には、カタロニア建築協会の主宰による

「もう一人のミロ展」がバルセロナの協会本部ビルで行われた。

この頃、

芸術の世界は“アルテ・ポベラ”、

すなわち一日限りの、

商業ベースにのらない芸術運動が復興する兆しにあり、

ミロの想像力は、こうした概念で燃え上がった。

彼は協会本部ビル一階正面の大きな窓ガラスに、

まるで大壁画でも描くように絵を描いたのである・・・

作品は当然、

展覧会終了と同時に消される運命にあったが、

いずれも写真に収められた。

(参考文献:美術出版社/Joan Miróジョアン・ミロより)

(写真撮影:ほしのきらり)

ミロにぽち

ヴァチカンです〜はははは( 今日もブログ内容とは関係のない写真)

Joan Miró

ジョアン・ミロ

1893年4月20日〜1983年12月25日(90歳没)

Joan Miró i Ferrà ( ジョアン・ミロー・イ・ファラー)

スペイン・カタルーニア地方出身の

画家・彫刻家・陶芸家・壁画家。

ホアン・ミロ(カタルーニア語読み)

パリでシュルレアリスム運動に参加し

20世紀美術に独自の地位を築いた。

1960年代 に入ってもミロは・・・

独自の造形言語を変えず、

むしろ大地や空、女、鳥といった

なじみの題材を通し、

序々に本質と純化し、

一つの形にまとめあげていった

頑固で不断な態度はますます表に出るようになり、

彼がなしたすべてのものには、

画家になりたての頃から

これまでのあらゆる作品に通じる明白な一貫性が

実にはっきりと現われるようになった。

ときには、

色彩がこれまでになくかなり重要性を帯び、

事実、

画面全体が単一色で占められたりする。

たとえば・・・

『青II』 や 『青III』

水平線は姿を消し、

空の色だけが背景全体を覆っている。

背景には筆のタッチが残され、

色を塗る不連続な手の動きを明らかに読み取ることができる。

『青II』では・・・

縦に置いた赤いストロークが柔らかな青に対して劇的な雰囲気をもたらし、

『青III』では・・・

我々の目を謎のような赤い点へと導いて行く。

『友人の伝言』 の起点になったのは 1964年 に

アレクサンダー・カルダーからもらった一通の手紙だった。

ミロはこの封筒の上に下絵を描いている。

大きな黒っぽい塊が友情を表わすように

緑の背景の上に奇怪な形を広げている。

そして、

緑の空と黒い大地の間には、

モデスト・ウルヘルのクラスを

永遠に思い出される地平線がまたも現われる。

地平線はこの先の作品にも引き続き見られる。

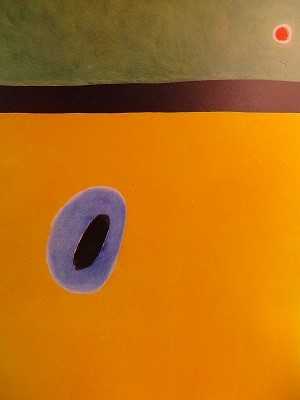

『黄金の青い後光を射したひばりの翼が

ダイヤモンドで飾った草原に眠るひなげしの心に到達する』

では・・・

定規を使ってきっちりと描かれた幅広い地平線が、

画面上の方に分けられ、

前者は・・・大地を、

後者は・・・空を、

それぞれ表わしている。

こうした宇宙の秩序、

すなわち空と大地の二元性を暗にほのめかす

というミロの手法は、

ほとんど取り付かれたかのように

絶え間なく作品に出現し、

ここでも赤い星と

大地に置いた紫色の星雲に包まれた黒い塊を

表現することによって強調している。

『ばら色の雪の上の水滴』 では・・・

ぶ厚い黒のストロークが、

オレンジ色の画面に

うねるように置かれ、

繊細な背景に挑んでいるような感じを受ける。

星を表わす繊細な線は・・・

ちょうど1940年代に

精と動を対比させて図案を描いたように、

この黒のストロークと対照をなすように置かれている。

ところで、この頃の作品は・・・

背景を単色でまとめたものばかりでもない。

『絵画I』 では・・・

さまざまなニュアンスの赤から黄へと移行する

柔らかな色調で描かれている。

そしてその上に置かれた単純な記号は、

1927年 作の 『サーカスの馬』シリーズ と

つながっているように思われる。

このように古い題材を再び取り入れる手法は、

ミロの特徴の一つで、

ジョアン・ミロ 財団に寄贈されたスケッチにも

そのことは明らかに見てとれることができる。

自分の題材に対し、

ミロは真に飽くことを知らないと言える。

つまり・・・

彼の題材はしばらく潜んではいても

決して死ぬことはないのである。

前の時代に盛んに見られた 格子模様の配色は、

この時代にもまた現われている。

ミロが二人の孫

エミリとダビのために描いた絵画はその例外だが、

ここでは、

1950年代に見られた完全主義的手法から脱皮し、

小さな格子模様一つ一つがもっと大きく、

もっと伸びやかな印象を与えている。

『スキーのレッスン』 は・・・

1960年代に描かれた作品中で最も複雑な作品の一つと言える。

白味がかった灰色の背景は違った色調の雪を暗示している。

記号や線描などに使われている黒は、

この先も、だんだん強調される特徴の一つで、

おそらく画紙の白地に直接黒で素描する

伝統的な手法を応用したものと思われる。

格子模様に置かれた色彩は、

色を交互に配置することによって深さを生み出している。

また、

この作品には、

球形や丸カッコの所で跡切れる線、

つまり軌道や矢のような形で表わされる

さまざまな線によって動きが明確に表現されている。

この軌道の動きを止める方法は特に注目される。

一つは、球形を使うやり方で、

放射した線を空間に失くさないようにしっかりと留めている。

もう一つの方法は、

ミロが線の端によく用いる丸カッコのような形をした記号で、

彼はこれによって、

まるで自分のエネルギーをのがすまいとするかのように

しっかりと線の流れを中断している。

そして、

この中断された矢の先端は方向を指示している。

『スキーのレッスン』 に見られる可能性は、

言わば、

こうしたあらゆる構成要素によって成り立っていると言えよう。

このような動きは、

『夜の中の女と鳥』 にも見られる。

この作品では、

夜を表わす黒と鳥の飛翔を示す軌道が主要な特徴をなしている。

『月下のカタロニアの農夫』 には・・・

再び農夫の姿が出現する。

農夫はかなり初期の作品にも見られ、

ミロのなじみの題材である・・・

そして夜は、

ミロを常に惹きつけてきた魔法に満ちた時間だった。

ここでは、

空と大地の色がわざと逆に置かれ、

空には田舎を思わせる緑が、

大地には夜の黒がそれぞれ塗られている。

月、いわゆる夜の発光体は黒と黄が構成され、

こうした寒色の使用によって、

太陽とは違う、

暖かみのない、

我々にただ光しかもたらさないこの天体の特徴を示している。

これとどこか似ているのが

『夜の中の女と鳥』 だ。

この作品には、

鳥の飛翔と女を表わす黒いストロークの他は、

ほとんど色彩がなく、

それがかえって我々の目をさらに強く引きつけている。

女と鳥は・・・

ずっと以前からミロの作品における主要な題材だった。

初期の頃の女は、

時には写実描写も加えながら

もっと装飾的に描かれていたし、

鳥も、飛翔の跡を記す軌道で表現するのではなく、

それらしい形をなしていた。

ミロがここに来て、

そうしたタッチを変えたのは、

現実よりも概念を重視するようになったからである。

つまり、

彼自身の奥深くから

沸き上がってくるものを表し始めたと言える

1963年 (70歳 ) ミロは再びこの題材を使い、

『女と鳥』 を制作した。

ここでは、鳥の飛翔の跡を表わすアラベスク模様と

女の複雑な形がだぶっている。

空と天体もミロの作品中にしょっちゅう現われる題材である。

『空色の黄金』 では・・・

背景全体が金で塗られ、その上に

宇宙を意味する大きな青の色斑が置かれている。

左下隅の長いスカートをはいた女は、

大地を思わせ・・・

「大地の強さは足元から伝わってくる」

・・・星で埋めつくされた

外の宇宙と対比している。

この星は、ご覧のように

『星座』 で見たものとは違う形で描かれている。

また、重量挙げの選手が使うウェイトのような、

線の両端に付いた単純化された

球形が出現するのはこの頃からで、

星も直線と対角線を

それぞれ二本ずつ交叉させた形状で表わされている。

『夜の到来に喜ぶ人物と鳥』 では・・・

黒い夜が華やかな色彩の人物と鳥の軌道を包み、

四本の線で描写された大きな星が、

このお祭り気分を総括しているようだ。

月は、農夫の世界では太陽と同じように

なじみ深い特に優れた夜の生きものである。

農夫の世界とは・・・

すなわちモンロチの世界であり、

ミロはそこで

初めて現実に触れるようになったのだった。

だがこの場合、

それらは天文学的現象としてではなく、

気象や農業上の現象を支配するものとして

よく知られていると言える。

ミロの作品では・・・

月はある変形によって表現されているが、

たとえば、

『月光の夜に三頭の馬を連れた女を取り囲む鳥の飛翔』

(1968年)に登場する月は、

満月でも三日月形でもなく、

むしろよく知られる

夜の円盤を具象化したようなもので、

それには確実な攻撃性が伴っている。

太陽は通例、

夜明けか日没以外、

画面に置かれることはない。

つまり、頂点に達した太陽を

見つめることができないからである。

だが、

ミロは、しょっちゅう太陽を描いた。

太陽を描くことによって作品をより視覚的なものにする。

彼の太陽に対する見方は触覚的であり、

皮膚を通して太陽を感じるものである。

通常、

ぼってりした形で描かれるミロの太陽は、

いつでも非常に明るい赤、

つまり太陽がもたらす暖かさに見合った暖色で塗られる。

たとえば、

『太陽の前の人物』 や 『太陽の前のトンボの飛翔』 は・・・

その例としてあげられる。

実にエレガントな構図の後者の作品には、

わずかな要素・・・

背景の青、太陽の赤、

トンボの飛翔の跡・・・しか使われていないが、

それでも画面には、

ミロの作品の特徴である力強さがみなぎっている。

1968年 (75歳 ) には、

文字を使った画面構成に再び魅力を感じ、

『詩I』 のような 『詩』シリーズ とか、

『火花によって引きつけられる文字と数字』 などを描いている。

1920年代の作品と違うのは、

言葉に意味を持たせず、

缶詰業者などが習慣的に使っている文字

そのものの魅力に重点を置いている点と言える。

ポップアーティストたちは、

利用し過ぎと思えるほど広告用印刷物を利用していた。

そしてミロは、

日常の現実に一区切りをつけるように、

意味を持たない文字によって画面構成し、

実に優雅で美しい結果を得ている。

1968年 (75歳 ) は、バルセロナの旧聖十字架病院で、

ジョアン・ミロ代表作品展が大々的に行われた年でもあった。

これはその主の作品展としては、

スペインにおける最初のものであり、

カタロニアの人々にとっても、

パリやニューヨークや他のどんな土地にいようと

常に自分の祖国に深いルーツを感じてきた

この画家の作品に接する最初の機会でもあった。

1969年 (76歳 ) には、カタロニア建築協会の主宰による

「もう一人のミロ展」がバルセロナの協会本部ビルで行われた。

この頃、

芸術の世界は“アルテ・ポベラ”、

すなわち一日限りの、

商業ベースにのらない芸術運動が復興する兆しにあり、

ミロの想像力は、こうした概念で燃え上がった。

彼は協会本部ビル一階正面の大きな窓ガラスに、

まるで大壁画でも描くように絵を描いたのである・・・

作品は当然、

展覧会終了と同時に消される運命にあったが、

いずれも写真に収められた。

(参考文献:美術出版社/Joan Miróジョアン・ミロより)

(写真撮影:ほしのきらり)

ミロにぽち

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[美術館・博物館] カテゴリの最新記事

-

相撲博物館 SUMO MUSEUM 東京両国 国技… 2024.04.03

-

相撲博物館 Sumo Museum 2023年9月10日… 2023.10.07

-

相撲博物館 Sumo Museum 2023年9月10日… 2023.10.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.