-

1

ビジネススクールにおけるファイナンス教育の効用(学者のお間抜け事件簿)

数理ファイナンス学者が社会的に見て不要な存在であるということは、皮肉にも彼らが拠り所としている「効率的市場仮説」から言えることを前回の日記で説明しました。(ここでは、効率的市場仮説が正しいかどうかを議論するまでもなく、彼らは社会的存在価値がないというところが重要です。)ところで、数理ファイナンスが新古典派経済学の流れを受けているというのは、数理ファイナンスが現実の世界とは無関係な「演繹的な論理展開」に終始しているということに他なりません。「演繹的な論理展開」とは「論理展開をするために必要な何らかの仮定(現実の世界とは無関係な仮定でもよい)を置いて、それを基に同値の結論を引き出すこと」という意味です。まあ、数学の証明問題をやっているような状況を想像していただければ良いかと思います。例えば、「AならばBであることを証明せよ」という類の問題は中学や高校の数学の問題で出てきたかと思いますが、ここで問われているのは「命題Aが正しいと仮定した場合の命題Bの正しさ」であり、「現実の世界において命題Aが正しいか否か」ではないということです。論理学や数学で「AならばBである」というのは「命題Aは正しいと仮定せよ」という暗黙の前提があるのがポイントです。例えば、「カラスは魚である。魚は水中を泳ぐ。よって、カラスは水中を泳ぐ。」という論理命題は正しいか?これは「正しい」のです。「カラスが魚であり、魚が水中で泳ぐ」ことを正しいと仮定しているので、「カラスが水中を泳ぐ」というのは正しいのです。論理学や純粋数学の世界のように「現実の世界とは必ずしも無関係な閉じた世界での学問体系」ではこれで問題ないのですが、社会的実益を追求する学問領域では「カラスが魚であることは正しいか?」に関する検証作業が問われます。そうでなければ「ただの論理遊び」に終始しているだけです。数理ファイナンス学者が罪深いのは、そうした「単なる論理遊び」を「現実の世界」に持ち込んでしまっていることです。すなわち、「まだ実証されていない仮説の段階に過ぎない」ことをあたかも「実証的裏づけがあるかのように」理論体系としてまとめていることが問題なのです。現実と合致するかどうかが分かっていない仮定を使って理論体系を作り、それを現実の世界にさらすとすぐにボロが出るのは当然です。そして、すぐにボロがでるから後から取って付けたような説明しかできませんし、自分たちにとって都合の悪い証拠は見ようともしません。そんな現実から逃げつづけていた数理ファイナンス学者たちですが、ついに数年前、彼らは言い訳も出来ないようなお間抜けなミスをやってしまいました。それはヘッジファンド「LTCM(ロング・ターム・キャピタル・マネジメント)」の設立です。これは、元ソロモン・ブラザーズの債券トレーダーであるジョン・メリウザーが音頭をとって立ち上げたものであり、「数理ファイナンスのモデルを使って高度な鞘取りをする」という謳い文句で立ち上がったファンドです。このファンド設立には、広告塔としてマイロン・ショールズとロバート・マートンの2人が関わっています(いずれも、1997年にオプションの価格評価理論でノーベル経済学賞を受賞した数理ファイナンス学者です)。これがなぜお間抜けなのかと言いますと、このファンドのコンセプトが「効率的市場仮説をベースにした数理ファイナンス理論によるモデルを使って投資リターンを稼ぐ」という論理矛盾も甚だしいからです。効率的な市場では平均以上のリターンをとるためには平均以上のリスクをとらなければならないはずですから、LTCMは自ら「平均以上にリスクを取りに行くから、その分だけリターンを稼げますよ」という、およそ運用ビジネスでは考えられないような低レベルの説明をしているに他なりません。そして、1998年の夏にこのファンドは破綻しました。破綻した理由は別の機会に述べたいと思いますが、そのときの数理ファイナンス学者達の反応がまた輪をかけてお間抜けだったのです。典型的には「LTCMは必要以上にリスクをとってしまったから破綻したのだ」というものです。そして、「数理ファイナンスを発展させて効果的なリスク管理が行われなければならない」と言うのです。いやー、またもやってくれました。そのお間抜けぶりにあっぱれです。効率的な市場においては、全ての市場参加者が最適なリスク管理をしているはずですから「数理ファイナンスを使って人よりも優れたリスク管理が出来る」というのはおかしな話です。馬鹿学者がついにボロを出した瞬間です。「数理ファイナンスを使って超過リターンを取るのは無理だけど優れたポートフォリオのリスク管理はできる」というよく分からない主張をしているのです。この馬鹿学者についてもっと良く知りたい方は以下の本などをご覧下さい。(1)「金融工学の挑戦-テクノコマース化するビジネス」:今野 浩(著)、中公新書(2)「金融工学 こんなに面白い」:野口 由紀雄、文春新書(3)「金融工学とは何か-『リスク』から考える」:刈谷 武昭、ちなみに、今野浩氏は中央大学(その前は東京工業大学)、刈谷武昭氏は明治大学(その前は京都大学)、野口由紀雄氏は青山学院大学(その前は東京大学)でそれぞれファイナンスの教授をしています。3人とも日本のファイナンス学会では有名な人たちだけにホントに笑えます。そして、「こんな馬鹿学者どもに貴重な金を使って印税など払いたくない!」という人は、図書館に行って探してみてください。それでもないときは?別に無理して読む必要はありません。次回は最終回です。「日本のファイナンス学者のレベルとカモ学生について」です。今日の言葉:「一度嘘をついてしまうと、話の矛盾が起こらないようにするためにそれよりも大きな嘘をつかなければならず、しまいには取り返しのつかないことになる可能性がある。」

2004年10月20日

閲覧総数 104

-

2

ビジネススクールにおけるファイナンス教育の効用(数理ファイナンスは何を教えているか?)

今回は、「数理ファイナンスは何を教えているか?」についてです。これは「なぜ数理ファイナンス学者は金持ちでないのか?」という疑問に答えるための重要な手掛かりにもなります。今回のシリーズでは、数理ファイナンスの「具体的な教育カリキュラム」については言及せず、「数理ファイナンスが拠り所としている基礎となる世界観」について説明します。その前に、まずは数理ファイナンスの歴史を簡単に振り返ります。(よく分からない人はここは飛ばしてくれても構いません。実際の世界の証券投資とは全く関係ありませんから。)数理ファイナンスは、1952年にハリー・マーコビッツという学者が「ポートフォリオの選択」に関する論文を発表したのがきっかけで広まったものです。この論文では収益率の期待値を「リターン」、収益率の分散(期待値からのばらつき)を「リスク」と定義して、「リスクを最小化しながらリターンを追求するための最適ポートフォリオはどうなるか?」ということをテーマにしたものです。その後、ウイリアム・シャープによる「CAPM(キャップ・エムと読みます)とβ値(市場ポートフォリオと個別証券の感応度)の概念」やフィッシャー・ブラック、マイロン・ショールズ、ロバート・マートンらによる「デリバティブ(先物やオプションのこと)に関する価格評価理論」などの研究がなされました。数理ファイナンス学者のうち何人かはノーベル経済学賞を受賞しています。日本においても、金融ビッグバンの頃にNHKスペシャルで「マネー革命」という番組があり、その番組では「アメリカで発展した数理ファイナンスはすごい」と言わんばかりに持ち上げていました。さらに、日本の数理ファイナンス学者の権威も「数理ファイナンスを発展させることが日本の金融システムを強くするために必要不可欠である」などと言っています。果たして、実際にはどうなのでしょうか?実は、数理ファイナンスの概念は見かけの斬新さとは裏腹に、現実を説明するにはあまりにも脆すぎる理論体系に依存しています。経済学をかじったことのある方だと分かるかと思うのですが、数理ファイナンスはいわゆる「新古典派経済学」をベースに理論構築されているのです。これは、「期待効用最大化」というスキームのことで、合理的な投資家による均衡に関する議論です。ファイナンスの世界で言うと「効率的市場仮説」をベースにした理論体系ということになります。この理論体系の脆さについては、別の機会でまた説明します。ところで、効率的市場仮説とは、1965年にユージン・ファマという学者が考えた仮説であり、「全ての情報は株価に織り込まれているから、市場参加者が長期にわたって平均以下のリスクで平均以上のリターンを稼ぎ出すことは不可能である」という強烈な(そして、お間抜けな)主張です。効率的市場仮説では「価値」と「価格」は一致しており、私が主張するバリュー投資は否定されます。(もちろん、テクニカル分析も否定されます。)効率的市場仮説の詳細はまたの機会に話しますが、この仮説をベースにしている理論構築である以上、ファイナンス学者が考える理論を使って金持ちになるのは不可能だというのは定義から明らかです。そして、学者達は自らが金持ちでない理由を「市場が効率的だから偶然以上の確率で金持ちにはなれない」と主張することになります。これが有名なウオーレン・バフェットの「貴方の仮説と理論が正しいのは分かった。でも、なぜ貴方より私の方が金持ちなんだ?」という問いに対する学者側の答えになります。もちろん、ウオーレン・バフェットは学者が間違っていることを皮肉っているのですが・・・。ただし、効率的市場仮説が間違っている証拠を反論の余地が無い形で示さなければ、効率的市場仮説派の学者を完全に撃破したことにはなりません。これは、学会でケリをつける問題だと思います。(ちなみに、アメリカの学会では、殆どケリがつきつつあります。)この「効率的市場仮説」によって学者達は金儲けの研究を真剣に考えないで済む口実を作ってきたことになりますが、実はこの仮説によって学者達は自らの社会的存続意義を否定しているのです。それは、以下のような効率的市場仮説を唱える学者に対する皮肉によく現れています。「切れた電球を取り替えるのに、効率的市場派の学者は何人必要か?答え:0人。なぜならば、市場が効率的だったら誰かがとっくにそれを取り替えているはずだから。」(ジョン・アレン・パウロス「天才数学者 株にハマる」より引用)これは、以下のように言い直すことができます。「効率的市場仮説が正しいかどうかは別として、効率的市場仮説を唱える学者は社会的存在価値はあるのか?答え:否。なぜならば、効率的市場仮説が正しければ、学者が主張するようなことは市場にとっては既に常識でありわざわざ学者がそれを業績にするまでもない。もし、効率的市場仮説が間違っていれば、学者達はいつまでも間違ったことを研究しつづけていることになる。」そんなわけで、ファイナンス学者は自らの論文作成のためだけに金儲けにならない研究にいつまでもしがみついていて、それゆえに貧乏学者のままでありつづけるのです。次回は、「学者達のお間抜け事件簿」についてです。これを読むことで、数理ファイナンス学者達の無能さを良く知って、ビジネススクールに行くことによる金と時間と労力の無駄を省くようにしましょう。今日の言葉:「子供に正しいフィナンシャル・リラテシーを身につけさせるに当たって、親が考慮すべき重要なポイントの一つとして、子供には経済学部に行かせないことを挙げておきたい。特に数理ファイナンスの勉強だけは絶対にさせてはいけない。」

2004年10月19日

閲覧総数 246

-

3

読書室<第1回>:「個人投資家のすすめ」(その2)

今回からは「個人投資家のすすめ」の内容のうち重要だと思った箇所を何回かに分けてピックアップしていきたいと思います。今回は「まえがき」からです。これがこの本の中では一番重要で、これが理解できればこの本を読んだ意味はあったのだと思います。(後は、ほとんどが形を変えた言い回しの違いに過ぎないですから。)*「まえがき 株価との決別しよう」の要約最初の批判の矛先は「日本国政府」です。日本国を代表する人達の株式市場に対する姿勢が株式投資に対する誤解を生んでいる一つの要因であると言っています。「株価操作(PKO)」など言語道断だとも指摘しています。同様に日本国民に対する警告もしています。日本国政府と同様、株式市場について語れる人が少なく、株価だけで議論している人が多いという危惧です。「日本は資本主義であり、資本主義は株式会社の活動で支えられており、株式会社は株式投資があるから成立しており、株式投資は株式市場が正常に機能していて実行される」ということを、日本国政府も多くの日本国民も理解していないので、「株式市場の中身」ではなく「株価」だけが議論され、それゆえに株式市場を半丁バクチのようにしか考えられないという危うさがあると指摘しています。それゆえに、日本経済の低迷もここまで続いた一つの原因であると指摘しています。著者たちは、今こそ株式投資を本来の姿に戻すべきであり、資本主義とともに生きていく上で身につけるべき株式投資の基本を問い直すことは日本人にとって極めて意義深いことであると主張しています。「株価ではなく、株式市場をみる」「株価ではなく、株式会社をみる」これによって危険極まりない半丁バクチとして扱われてきた株式投資という行為が、これまでとは違った姿で見えてくるはずだと主張しています。まえがきの最後は以下のように締めくくられています。「個人投資家となって株式投資に参加しましょう。われわれ一人ひとりの株式投資が元気な日本企業をサポートし、日本経済を活性化していくのです。日本経済の明日を切り開くのは、われわれ個人投資家なのです。」我々のようなバリュー投資家にとっては、極めて当たり前のことだと考えているのですが、そうでないほかの多くの人がこれを読むと多分衝撃が大きいかもしれません。次回は、「第一章:おカネの神様が教える『あなたのおカネを働かせる方法』」から重要箇所を抜粋します。今日の言葉:「うまく働きに出しさえすればお金は良い友達になる。決してお金の奴隷となってはいけない。」P.S.株式投資で儲けるというのはもちろん大事ですが、ウオーレン・バフェットなどの偉大な投資家はそれに加えて資本主義の本質に迫った話ができるということが人物としてのスケールの大きさに繋がっているのだと思います。私も、もっと「資本主義」の本質に迫った話が出来る人になりたいです。そういえば、数理ファイナンス学者は「ボラティリティ」とか「ベータ」とか株価の議論ばかりですし、チャーティストも「移動平均」とか「波動」とか株価の議論ばかりです。株価のレベルを超えた話が出来ないあたり、学者やチャーティストのスケールの小ささを感じるのは私だけでしょうか?まあ、そもそも儲かってないのだから、そうしたスケールの大きい話ができるレベルではないのかもしれません。

2004年10月23日

閲覧総数 56

-

4

ビジネススクールにおけるファイナンス教育の効用(他の諸学問との比較)

そもそも、学問の意義とはなんでしょう?この問題を整理しておかなければ、ビジネススクールにおけるファイナンス教育の効用も正しく語れないのではないかと思ったので今回取り上げてみたいと思います。かの福沢諭吉先生は著書「学問のすすめ」で「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず。」と言っています。この言葉だけを見ると理想論っぽいことを言っているように見えますが、その本当の意味は「人は皆平等だが、その人に差をつけるものは学問である。」ということです。「バリュー投資 CMB研究所」のサイト主である内田さん風にもっと噛み砕いた言い方をすると「馬鹿と貧乏人はろくに学問すらしないから、いつまでたっても馬鹿だし貧乏人なんだよ!そんでもって、俺達みたいにきちんと学問やっているやつがお前らみたいな馬鹿や貧乏人から搾取できるんだよ!だからそうなりたくなかったらお前らも学問くらいやってみろよ!この野郎!」ということになります。(諭吉様がそんなにヤクザな言い方はしないと思いますが。)さすが、1万円札に載っているだけのことはあります。思わず、「諭吉さまー!」と叫んでしまいたくなります。(意味不明)とりあえず、この一言だけでも我々は学問をしておいた方が良いのではないかと痛感させられます。「学問のすすめ」に限らず様々な本で学問の存続意義やあるべき論について述べられていますが、学問とは「自分を知り世界を知るための探究活動である」と私は思います。探究活動である以上、さまざまな試行錯誤が必要だと思います。また、「やってみたけど、この方法では上手くいかなかった」というような否定的な結論も学問の発展の上では欠かせないと思います。ところで、私自身は世間一般の平均的な人たちと比較して、学問の存続意義をかなり認めている部類の人間であることをまず告白しておかなければなりません。「最終的には実益に結びついていなければ学問の存続意義はない」という批判は必ずしも正しくないと考えています。多くの反論があることを覚悟の上で敢えて言わせてもらうと、そういう批判の多くは、学問を全く知らない人による的外れなものであると考えています。学問領域によって目指すべき探究活動の内容が異なるはずですから、全ての学問を同じ線で見ること自体が間違っているのです。以下は、私が考えた探究活動の内容に応じた学問の分類です。(1)人類の純粋な知的興味としての学問純粋数学・論理学・哲学などの、演繹的な論理体系で閉じていて、その世界の中だけで完結しているような学問領域のことを指すことにします。実社会との接点があるないに関わらず、人類の純粋な知的興味として古代から存在している学問です。人類にこうしたマニアックな部分が存在する以上、これらの学問の存続意義を否定することは出来ませんし、私もするつもりはありません。(2)人類が生きていくための教訓を知るための学問文学・歴史学・宗教学などの、直接的に社会的実益に結びつくとは言い難いものの、人類が生きていくための教訓を学ぶ上では不可欠な学問領域です。とりわけ文化的背景の違いや歴史的教訓などの裏づけを以って、国際社会における人と人とのコミュニティーを円滑に運営していくことがこれらの学問の存続意義であると考えることができるかと思います。(3)人類と自然現象との関わりを追求するための学問物理学・工学・医学などの、人類と自然現象の関わりを追求する自然科学全般は、いわゆる「科学的方法」を以って自然現象の法則を発見することがキーになります。この分野では、そうした研究結果が最終的に社会的実益の追求が伴えばそれに越したことはありませんが、必ずしもそれだけが目的ではありません。「科学的方法」を以って研究している限りは、それらを支える「基礎研究」も支持されて然るべきです。「科学的方法」につきましては、「科学哲学入門」などをご参照ください。この「科学的方法」は、折に触れて取り上げたいと思います。(4)人類が望む社会的実益を追求するための学問経済学・経営学・ファイナンスなどの、直接的に社会的実益を追求する学問では、まず「社会的接点ありき」です。これまでに紹介した(1)~(3)の学問領域は、必ずしも社会的接点が最優先項目ではなかったのですが(そんなことはどうでもいい学問領域すらあることも紹介しました)、ここに属する学問領域だけは別だと思います。つまり、これらの学問を追及しようとする学者は「世間知らず」であっては話にならないのです。したがって世間一般でよく言われる「象牙の塔」という批判は、まずはこの学問領域に向けられなくてはなりません。さらにファイナンス(証券投資)について言えば、他の学問領域では必ずしも追求されない、もう一つの使命が与えられています。それは、「お金を稼げるための研究でなければ、学問としての存続意義が全くない」ということです。一般的に学者というのは金儲けをすることに積極的でない(少なくとも二次的な要素である)という価値観を持っている人が多いのですが、他の学問領域に属している人ならばそれでいいとしても、ファイナンスの世界だけはそれは許されません。したがって、「金儲けのためではない」というファイナンスの研究者は完全な偽善者であり詐欺師であると断言できます。次回からは、ビジネススクールにおけるファイナンス教育の情けなさが見えてくるような話をいくつか紹介していきたいと思います。今日の言葉:「事実を単純に信じるな、とはいうものの疑うばかりではいけない。何を信じ、何を疑うか、選択する力が必要なのである。学問とはつまるところ、この判断力を養うことである。」

2004年10月17日

閲覧総数 72

-

5

ビジネススクールにおけるファイナンス教育の効用(その1:私事から)

私事で恐縮なのですが、私はかつて学者を目指していました。2003年に子供(男子)の将来の夢として、「学者」が第一位になったのは記憶に新しいです。(第一生命が毎年実施している調査による。)第一生命のHP内にある「大人になったらなりたい職業」http://www.dai-ichi-life.co.jp/forum/work/これは、一昨年にノーベル賞を受賞した田中耕一さん(島津製作所)と小柴昌俊さん(東京大学)の影響が大きいかと思います。当然ながら、私はそれよりもずっと昔に少年時代を過ごしたのですが、「将来は学者になりたい」と言っていた子供は珍しかったと記憶しています。少なくとも私の小学校の卒業アルバムで学者になりたいと書いていたのは私だけだったと記憶しています。(ちなみに、卒業アルバムに書いたのは「物理学者」です。その後大学は数学科に進学したこともあり、「数学者」を目指そうとしていました。)学者になりたいという路線は大学院の修士課程に行くところまでは進んでいたのですが、「自分には周りの友人が普通に仕事をしてお金を稼いだり遊んでいる間も、それに目もくれずに研究をするだけの気合がなかった。」という貧弱な理由で挫折しました。それは、学者に求められる最も必要なセンスがなかったということになります。結局、今はどうしているか?プロフィールにもありますように、信託銀行に勤める「しがないサラリーマン」です。そして、以下を見るとさらに空しさ倍増です。(1991年以降、サラリーマンは「大人になったらなりたいもの」の上位十傑から姿を消した!)http://www.kouzan-tod.com/shittoku/shouraino-yume.htmそんなしがない一人のサラリーマンに過ぎないのですが、証券投資の世界に入ってからは学者(ここでの学者とは経済学者や数理ファイナンス学者のことです)に対する見方が劇的に変わりました。それは、入社当初にやっていた「クオンツ」という仕事と関係があります。クオンツとは、運用機関において投資に関する計量分析を行うのを仕事にしている人達のことです。運用機関では学者の論理を基にしている理論構築がなされている部分が存在するので、当然、学術論文の調査や学会発表の見学などにも行っていました。しかしながら、仕事をやっているうちに「これは投資で儲けるための分析ではない」ということにある日気がついたのです。これを突き詰めていくと「どうも学者の言うことは信用できない。」ということになり、学者を目指していた私が証券投資の世界に入ってから学者嫌いになったのです。私事の前振りが長くなりました。次回からは、本題に入りたいと思います。最近ビジネススクールが乱立していて、社会人や学生の再教育の重要性が叫ばれている中、ファイナンス教育はこの社会にどんな効用をもたらしているのかを考えたいと思います。アカデミックな世界の話なので「そんな話には興味はない」という方も多いかと思いますが、ファイナンス学者の思想が証券投資において至るところで害をもたらしているということを考えると、「これは普通の人にもぜひ事情を知っておいてもらいたい」という私の願いがあります。そして、これは、私の趣味の世界でもあります。「運用資金の規模」「運用パフォーマンス」「バリュー投資家としての経歴」「財務諸表も含めた企業を見る能力」「市場に関する洞察力」「精神面での強さ」などで他のバリュー投資家に比べてまだまだ未熟な私が、他のバリュー投資家と差別化できる要因があるとすれば、それは「運用業界の事情」「学会の事情」について他のバリュー投資家よりも詳しく知っているということを挙げたいと思います。「学者批判」という多くの人にとっては退屈と思える話の中で、驚きを引き出せるような内容にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日の言葉:「社会科学においては、学者よりも素人のほうが正しい洞察をしていることが多い。特に、経済学に関しては学者のほうが愚かであるというのは重要な事実である。」

2004年10月15日

閲覧総数 36

-

-

- REDSTONE

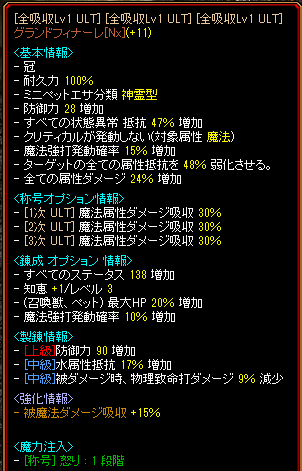

- グランドフィナーレ〜♪

- (2025-05-18 20:25:57)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- GUNの世界

- パイソン 4 inch シルバー カート式…

- (2025-11-23 18:06:21)

-