-

1

トムラウシ山遭難 1年後の後悔

昨年夏、8人が亡くなったトムラウシ山遭難事故について、助かったガイドのインタビュー記事が「山と渓谷」8月号に掲載されていますので、さっそく購入して読んでみました。以下、インタビュー記事前半部の引用です。------------------今回の3人のガイドは、お互いに面識はありましたか?ゼロです。新千歳空港で初めて会いました。Bガイド(当時61歳・引用者注:死亡したリーダー格のガイド)はアミューズトラベルでは古株だったので、Cガイド(当時32歳)も名前は知っていたみたいですけれど。-でも、いっしょに山を歩いたことはなかった?「ない」と言っていました。-事前に電話で打ち合わせはしましたか。打ち合わせはしました。で、「当日はよろしくお願いします」と。-不安はありませんでしたか。それは不安でしたね。Bガイドが北海道の山を熟知しているなら話は別なんですが、「今回が初めてなんだ」ということを空港で聞いたんです。ガイドがまったくトムラウシを知らないんですよ。考えられない人選ですよね。「冗談でしょう。先に言ってくれよ。だったらやめてたのに。」って思いました。本当に空港から帰りたくなるくらいイヤでした。-わかっていたらやめていてましたか。イヤですね。ただ、自分の山に対する挑み方がアマかったのは確かです。いくらサブガイドというポジションでも、会社側の人間として行くわけだから、やっぱり下調べは充分にしなければいけなかったし、同行するスタッフは誰かくらいは聞くべきでした。でも、行ってしまった以上、まな板の上の鯉ですから、やるしかないと思いました。-出発前日に天気予報をチェックしたそうですね。しましたね。爆弾低気圧になるかもしれないけど、エスケープルートはあるのかという話をしていました。このコースは、一度山に入るとなかなかエスケープルートがないじゃないですか。Bガイドはそれを「イヤだな」と言ったんです。でも、そのあたりのことはCガイドに丸投げしていたと思います。-エスケープルートがないことについて、具体的な話はなかったんですか。「こういうルートがある」という説明はCガイドからあったんですが、そのルートにしてもけっこう歩きますから「これでエスケープになるの?」という話ですよね。エスケープの話は、BガイドとCガイドが中心になってしていました。「あんたはサブだから、言われたことだけやってくれ」という空気は確かに感じました。でも、それは僕もわきまえていたつもりです。自分がメインのときはサブに口出ししてほしくありませんから。そのときも彼らに任せようと思っていました。-3人の間でのコミュニケーションはどの程度だったんですか。事務的な打ち合わせ程度でした。みんな初対面ですからそんなに打ち解けるわけもないし。言ってみればその場限りのチームなので、信頼関係はなかったと思いますね。ただ、僕とBガイドは休憩時に一緒にタバコを吸うときにいくらか話をしました。Bガイドは「イヤなもん受けちまったな。こんなところにはもう来たくない」というようなことを言っていました。彼は彼なりに思うところがあったんじゃないでしょうか。そういう気持ちは僕も同じでしたけど。(中略)-翌日の行動について、3人でミーティングはしたんですか?していません。翌朝になってBガイドとCガイドが話して、出発を30分遅らせて様子を見ることになったんです。30分くらい遅らせても何も変わらないんじゃないかと思いましたけど、それは口には出していません。30分たって、どうするのかなと思って聞いていたら「行こう」ということになり、「ええっ、マジで?冗談でしょ」と思いました。-行くことにした根拠はなんだったんですか。わかりません。-天気がよくなるという予測ですか。じゃないですか。見切り発車だっだと思います。午後から快方に向かうハズだ、と。でも今の状況を見れば「この状況で行くの?」という話になるはずなのに「行こう」と決断したわけだから。「ああ、行くんだこいつら。じゃあ、行くしかないよな」という考えでしたね。出るという決断をした以上は、サポート役に徹するしかありません。-決定に従わざるを得ないという意味では、お客さんと同じような立場ですね。確かに、口を出せる立場ではありませんでしたけど、お客さんにしてみれば、僕は会社側の人間ですよね。その人間が、行くと決まったことに対して「やっぱり行きたくない」なんて言ったら、おかしな話になっちゃうじゃないですか。黙るしかないですよね。-生存者のひとりは、出発間際にあなたに「台風みたいな天気ですね」と話しかけたら「台風と同じです」と答えたと言っていました。続けて「こんな日は行きたくないわね」と話すと、あなたは何も答えなかったそうです。この天気は台風と同じだ、というのは自分の本音です。台風の日に山登りをする人がいますか?いませんよね。行ったって楽しくないし、あんな風雨のなかで稜線を越えるようなリスキーなことはしたくありません。半日待って天気がよくなるんだったら、待てばいいじゃないですか。だからBガイドが生きていれば、僕も言いたいことはいっぱいあったんです。自分の人生も、あの瞬間に変わったわけです。それはそれで僕の運命だったと思いますが、いまだに毎晩、思い出すんですよ。北沼の分岐で、女性客が僕の腕の中で亡くなったときのことを。なんであそこで出発したのか、僕も聞きたいです。-そのときの判断材料として、帰りの飛行機が決まっていることも考慮されたんでしょうか。停滞となると、飛行機を全部取り直さなくちゃならないし、翌日の宿もまた手配しなければなりません。そうしたことを考えると、多少無理しても下りたほうがいいというBガイドの判断だったのかもしれません。逆の立場で僕が添乗員兼ガイドだったらどうするかといったら、実際そうなってみないとわかりませんね。-この日の午後にはアミューズ社のツアー登山の別パーティーがヒサゴ沼避難小屋に入ることになっていました。それも出発を強行した一因になっているとお考えでしょうか。その話は聞いていましたけど、出発した要因とは思いたくないですね。-事故報告資料によると、稜線に出た時点で状況が悪ければ、天人峡へのエスケープをとらざるを得ないとCガイドは考えていたようですが。僕は聞いていません。-日本庭園のあたりでは、そうとう風が強かったそうですね。日本庭園を越えたあたりで女性客がひとり遅れはじめました。フラフラして見るからにおかしいので、肩を貸しなが「がんばって、がんばって」と励まし続けました。その時点で、恐れていたことが来ちゃったと思いました。-引き返そうと思えば引き返せましたよね。引き返せたと思います。でも、先行している人たちはとっとと行っちゃうし、追っかけるしかないですよね。-北沼に着くまでに、引き返すことは一度も考えなかったんですか?静岡のパーティーに抜かされる前、ロックガーデンのあたりの岩がゴツゴツした登りで「ヤバイよ。これマズイっすよ」と言いました。「やっぱり引き返そう」と言われるのをどれだけ待っていたか。でも「おまえ、何言っとんだ」みたいな感じでそのまま先に行っちゃったんで、「行くんだ・・・・・・」と。それ以上言っても仕方がないので、じゃあ自分のできることをするしかないなって思ったんです。(以下略)-----------------一言で感想を言うと、「赤信号、みんなでわたれば怖くない」と言うことに尽きます。以前に、カナリア諸島での史上最悪の飛行機事故について「物言えぬ職場に潜む落とし穴」という記事を書いたことがあるのですが、それと相通じるものがあるように感じました。遭難の日、出発を強行したリーダー格のBガイドも、本音では出発なんかしたくなかったのではないかと思います。事故当時の報道によると、客の間からも、ガイドに対して出発は止めた方がいいという申し入れがあったとされています。つまり、誰も出発なんかしたくなかったにもかかわらず、無理に出発して8人が遭難死という結果に陥った。「停滞となると、飛行機を全部取り直さなくちゃならないし、翌日の宿もまた手配しなければなりません。」これが決定的な要因となったのでしょう。加えて、インタビューでは「出発した要因とは思いたくない」と言うものの、アミューズ社の別パーティーがヒサゴ沼避難小屋に入るので小屋を空ける必要があったことも、大きな要因となっていたのでしょう。(「要因とは思わない」ではなく「思いたくない」という表現が、実質的にそれを肯定しているように感じられます)つまり、飛行機や宿の手配とか、後続のツアー登山の都合など、営業上の都合が、対自然の都合、安全性の都合より優先されてしまったということです。もちろん、営業行為としてツアーを開催しているのですから、営業上の都合が最優先されるのは、ある程度は仕方のないことです。でも、たとえば航空会社が悪天候のために航空便を欠航させると、営業上は大変な損害だし、客にも迷惑がかかるわけですが、だからといって、営業上の都合を最優先させて、台風直下に飛行機を出発させる航空会社があるでしょうか。そう考えると、いくら営利企業とはいえ、営業上の都合があまりに優先されすぎていた、そのためにガイドの判断が狂わされたと考えざるを得ません。結果的に8人遭難死という事態に至ったから、下山強行がいかに無謀だったかが「証明」されましたが、もし停滞して1日遅れで下山した場合はどうだったでしょう。事故の翌日は一転して晴天だったそうですから、おそらくツアー全員が何の問題もなく下山し、「停滞して日程が遅れ、飛行機の予約は取り直し、客の予定は狂い、会社は予定外の出費で損害」という結果だけが残ることになったでしょう。そのとき、「もし前日に強行下山していたら8人が遭難死という事態に陥っていただろう」なんてことを、誰も想像できないでしょう。結果として、停滞という判断を下したガイドが、会社から(場合によっては客からも)非難されることも考えられます。それによって仕事をもらえなくなったら、ということも念頭にあったかもしれません。ところで、問題の記事の最後の方で、このガイドはこのように言っています。------------------アミューズ社にかぎらず、けっこう危ない橋を渡っているツアー会社は少なくないと思うんですよ。それが幸いにも大きな事故につながらずにすんできたけれど、今回の事故ではツアー登山の危うい部分がすべて表に出たような気がします。まったくそのとおりじゃないですかね。「これはマズイでしょう」「それはちょっとあり得ないでしょう」ということが今までも多々ありました。なんでこんなリスキーなことを、このギャラでやらなければいけないんだって思ったこともあります。その上にあぐらをかいて、今度も何とかなると思っていた部分はあると思いますよ。同じような事故はほかの山でも充分に起こりうることで、それが今まで起きなかっただけのはなしです。-----------------以前の日記に書いたことがありますが、私も何度か山でツアー登山と遭遇し、「これは・・・・・・」と思ったことがあります。ハインリッヒの法則というものがあります。一つの重大事故の背後には30件の軽微な事故と300件のヒヤリ・ハットがある、という経験則です。多分、ツアー登山の世界も同じだと思われます。トムラウシの遭難事故は、おそらく氷山の一角に過ぎません。

2010.07.25

閲覧総数 54077

-

2

姉歯物件は東日本大震災でビクともしていなかった??

あの姉歯物件は東日本大震災でビクともしていなかった。「臭いものには目をつむる」マスコミに蔓延している体質2005年、日本を震撼させたある事件が起こった。「耐震強度偽装事件」当時のワイドショーはこぞって取り上げ、数週間にわたってこの一件を特集していった。週刊誌も大きく取り上げ、その年の流行語大賞にもノミネートされるほどだった。建築会社「ヒューザー」。そのヒューザーの小嶋進社長が国土交通省に規定されている耐震強度をごまかしていたことを知りながら、販売を続けていた、つまり、詐欺だ、という事件だった。なるほど、地震大国、ニッポンではかなり許せない事件だ。(中略)特は流れ、日本には未曾有の大災害が襲い掛かった。2011年3月11日。東日本大震災。東北沖を震源とした1000年に1度の大災害は日本人のあらゆる思考パターンや文化を変えるに至った。東北が震源地ではあったが、当然、関東地方もかなりの揺れを経験することとなる。しかし、みんなが忘れそうになっていた事実があった。そう。姉歯物件だ。当時、震度5か6でパターンと倒れると報道された姉歯元1級建築士が設計したマンションは果たしてどうなっているのか?!答えは…ビクともしていなかった。当時、姉歯氏はこう語っている。「耐震に関してはかなりの強度を保っておりますし、震度7や8にも十分耐えられるはずです」そう、関東地方にある姉歯物件は実はフジテレビ関係者も住んでいた。お台場にあるフジテレビ本社にはかなり交通の便の良い所に姉歯物件が存在するのだ。ちなみに、それらの姉歯物件だが、少なくとも僕の知る限り…1棟もヒビ一つ入っていない。要は姉歯氏の言っていた言葉の方が正しかったのだ。国土交通省省の定める耐震強度がそもそも、あまりにも強すぎる設定になっているだけで、姉歯氏の計算通り、1000年に1度の地震が来ても、彼らの物件やマンションはビクともしなかったのだ。---一部で話題になっている話のようです。かつて問題になった耐震偽造の姉歯物件が1棟も倒壊していないのだそうです。だから、この問題はフレームアップだ、国交省の耐震基準が異常に厳しいのだ、ということらしいのですが、ちょっと待った!!「姉歯物件」が1棟も倒壊していない、というのは、当然そうだろうと私も思っていました。第一に、耐震偽造が発覚して以降、いわゆる姉歯物件の多くは耐震補強工事が行われているからです。当然のことながら、問題となった当時とおなじ耐震強度のままではないのです。第二に、そもそも東日本大震災で倒壊した建物は、首都圏ではほぼ皆無です。私の知る範囲でも、液状化で地面から砂を吹いているような場所、築何十年の、風が吹いただけで倒れそうな老朽木造建築(もちろん、現在の耐震基準では既存不適格のはず)ですら、倒壊した例はほとんどないのです。九段会館の天井が落ちて死者が出た例(あれも戦前の建物ですが)など、内装が壊れたり、外壁にひびが入ったりと言う例は結構ありましたが。首都圏どころか、震度7を記録した宮城県栗原市(人口7万人)ですら、倒壊家屋は5~6棟しかなく、死者は1人も出ていません。栗原市は内陸部にある町で、津波が来なかったからです。YouTubeに、津波に襲われた際の映像がたくさんアップされています。見ていて心楽しいものではないけれど、やっぱり必要だと思って、いろいろな場所の津波映像をずいぶん見ました。それらの映像でも、津波が来る前から倒壊していた建築物はまったくと言っていいほど見当たりません。ずいぶんオンボロそうな木造建築でも、ちゃんと建っていました、津波が来るまでは、ですが。地震の震度やガル(加速度)は同じでも、揺れの振幅や波長などの性質によって、建物にダメージを与えやすい揺れ方と与えにくい揺れ方があり、東日本大震災は建物にダメージを与えにくい揺れの特性だったと言われています。その代わりに巨大津波が発生し、地震被害のほとんどは津波によって発生したのも、周知のとおりです。1000年に一度といわれるのは、地震の総合的な規模、特に津波の巨大さから言われていることであって、揺れが建物に与える破壊力の大きさが1000年に1度だったわけではないのです。そこに限定すれば、おそらく阪神淡路大震災や関東大震災の方が、よほど巨大な地震だったのではないでしょうか。現在の耐震基準では既存不適格になるようなオンボロ建築ですら、東日本大震災ではほぼ倒壊していないんだから、姉歯物件が倒壊しなかったのも当たり前なのです。しかし、次に来る地震も東日本大震災と同様の揺れの性質かどうかなんてことは、誰にも分かりません。逆に阪神淡路大震災の揺れ方だったら、姉歯物件は間違いなく、軒並みペチャンコでしょう。次に起こる地震の揺れが、東日本大震災と同じタイプだと確定しているならいいのですが、そんな保障など皆無です。したがって、東日本大震災で倒れなかったから姉歯物件は問題ないとか、現行耐震基準が厳しすぎるだけだ、なんてことはまったく言えないのです。

2014.08.28

閲覧総数 20382

-

3

2022年1月の鳥 その1 餌付けはそんなに悪かなあ

音楽の演奏は一人ではできないものです(ピアノなど独奏楽器なら別かも)。だから、フォルクローレに関しては、私は3つのグループに参加しています。山登りは単独行が中心ではありますが、年に何回かは高校同期の山仲間と一緒に山に登ります。でも、鳥撮影だけは、私に仲間は誰一人いません。他のカメラマンとちょっと立ち話をすることがある程度で、それ以上の連絡も交流も一切ありません。そんな友達一人もいないバードウォッチャーの私が、鳥撮影界の常識(?)に爆弾を投げ込んでみました。まずは普通に今月の鳥写真から1月2日、今年初撮影は葛西臨海公園でした。ヒメアメツバメが飛んでいました。スピードが速くて、ピントが合わずピンボケ写真しか撮れません。ツバメと名が付きますが、普通のツバメ(スズメ目ツバメ科)とは外見が似ているだけで別系統です。(アマツバメ目)ノスリ。池の対岸ですが、いつになく近くの木に止まりました。ノスリ。遠くから見ると、鷹っぽくない優しげな眼つきと思ったのですが、近くから見るとやっぱり鷹ですね。ノスリ。向こうを向きました。ずーっと下を見下ろしてノスリ。池に飛び降りた。魚か何か、獲物を捕らえたのでしょう。この後樹林の奥の方に飛び去ってしまいました。同日午後は石神井公園です。みんなの人気者、カワセミ。名前も声(さえずり)も、誰でも知っている、その上、冬から初春にかけては、ちょっとした公園に行けばあちこちにいる鳥です。が、その姿を見る機会はあまり多くはありません。地面に近い笹や灌木の藪の奥にいて、明るいところにはめったに出てこないので。しかも、こんなに地味で目立たない、さえずらない限りは鳥好き以外は目もくれなそうな鳥です。ウグイス。今の時期はチッチッチッという地味な地鳴きしかしません。声は、ちょっとした公園なら本当にあちこちで聞きます。ウグイス。山手線の色を「ウグイス色」と表現することがありますが、本物のウグイス色はあんなに明るい黄緑ではなく、こんなに薄暗い灰緑色なのです。ウグイス。何年も鳥を撮っていますが、こんな至近距離で撮影できたのは初めてです。まともに鑑賞に耐える写真自体、今までに3~4回しか撮れたことはありません。カチカチに凍った石神井池は、午後2時過ぎでも解けていません。その氷の上を往来するカモとオオバン。氷の上でも滑らないのか?というと・・・・・・左から3羽目(カルガモ)が派手に転んでおります。その後ろの4羽目(オオバン)もこけそうでバランスを取るために羽を広げています。そして1月3日は秋ヶ瀬公園。シメ。アオジ。大好きな鳥の一つで、今の時期はどこの公園にもいるのですが、飽きずに毎度撮影します。冬の初めは警戒心が強くて人が近づくとすぐ逃げますが、初春くらいになる結構近づいても逃げなくなります。人気者のエナガ。モフモフとかわいい鳥です。キセキレイそして、この日のメインゲスト、ルリビタキの登場です。ルリビタキのメス(またはオス若鳥)最初は距離があったのですが、どんどん近づいてきます。しかし、近すぎでしょう。撮影時に私から見て逆光側の位置の道路に止まっているので、順光で撮影しようと移動しようとすると、パッと飛んで私の前に出て、順光側の位置を取られちゃうのです。また私が順光側の位置に出ると、ルリビタキくんが追い抜いて・・・・・・と、20メートル前後にわたって追いかけっこ状態。普通、そんなことをやったら鳥は飛んで行ってしまうはずですが、このルリビタキは逃げないのです。アスファルトの上のルリビタキって今一つ風情が、と思ったら、おあつらえ向きな木の枝の上に止まりました。ルリビタキ、とうとう足元まで来ちゃいましたよ。100-400mmの望遠レンズですが、400mmでは近すぎてはみ出すので、137mmに落として撮影しています。というわけで、私が推測するに、このルリビタキは、人間から餌をもらったことがあるのでしょう。だから人=餌をくれるものと認識して、極度に人慣れしているのだろうと思います。野鳥撮影のルールとしては、餌で誘引しての撮影は一般に問題視、害悪視されています。ただ、それが問題視されているのは、それだけその手を使う人が多い、ということでもあるのでしょう。公然と「餌でおびき寄せて撮影して何が悪い」という意見は、あまり見たことはありません。皆さん多少は後ろめたさがあるのかもしれません。公然と「何が悪い」とは言わないけど、実際には結構やっている人がいます。実は、この日も、この撮影場所から数百メートル離れた場所で、倒木か何かの上にえさを撒いて撮影の準備をしている二人組のカメラマンがいました。私は関りを避けて、さっさと通り過ぎてしまいましたが。そういうわけで、私自身も、餌でおびき寄せて珍しい鳥の写真を(自然に撮れた風を装って、言い換えれば「ヤラセ」で)撮りたいとは思わないし、それを推奨する気もまったくありません。だけど、餌でおびき寄せて撮影することが悪か、と言われると、そうとも思わないのです。だって、撮影目的ではありませんが、一時期自宅のベランダに小鳥のえさ台を置いていたことはありますから。その当時は鳥撮影はしていなかったので、1枚も写真を撮ったことはありませんが。都会なので、珍しい鳥が来たことはあません。スズメとかシジュウカラ、ムクドリ、ヒヨドリくらいです。台風来襲時に飛ばされると危険なのでえさ台を取り外してしまい、それっきりになってしまいました。新潟県の白鳥渡来地の瓢湖には、「白鳥おじさん」という人がいて、ハクチョウたちにえさを撒き続けた結果、全国的に有名な白鳥スポットになりました。鹿児島県の出水のナベヅル、マナヅル越冬地や、北海道のタンチョウ越冬地の鶴居村も餌付けを行っていることで有名です。宮城県の伊豆沼では組織的な餌やりはされていませんが、白鳥の餌が販売されています。餌付けではなくても、収穫の終わった近隣の田んぼで、落穂や稲わらがガンやハクチョウの餌になっているので、人間活動に依存していることは同じです(先日行った印西市の白鳥の郷も同様)。撮影目的ではない庭のえさ台や餌付けが許されて、撮影目的のそれが許されない、というのはどうも筋の通った話ではないように思います。それに、餌で誘引しての撮影が、鳥にとっていかに有害かを力説するホームページをいくつか閲覧しましたが、正直に言って、その有害性についての説明は、いささか過大表現という感をぬぐえませんでした。そこまで鳥は適応力のない生き物ではないでしょう。餌付けされた途端に野生の生命力を失って、自力で餌をとれなくなって死んでしまうかのような理解はいささか短絡的です。冬場は野外にえさが少なく、野生の動物にとっては試練の季節。その時期に節度をもって最小限の餌を与える(それを撮影に利用する)ことは、そこまで野鳥にとって有害なことか、怒って全面否定するような話かな、という思いを、どうしても禁じえません。繰り返しますが、私自身は、普通には撮れない鳥を餌で誘引して「やらせ撮影」をしたいとはまったく思いません。やるなら、スズメやムクドリ、ヒヨドリに堂々と餌をやっている風景を撮影してみたい、とは思いますが。でも、他人の心の中に指図する権利はありませんから、餌で誘引してでも珍しい鳥の写真を撮りたい、それが楽しいと思う人の心の中を「間違っている」と言うことはできません。私の趣味、主義とは違う、というだけです。自分の趣味、主義と外れること=悪、ではありません。ただ、嘘はやめてほしい、とは思います。自分自身や親しい知人に見せて楽しむだけなら問題にもならないことですが、コンクールに出すとか公式の場で展示するとかなら、餌で誘引した写真は、そうと明示すべきでしょう。そこは信義の問題であって、「やらせ」であることへのうしろめたさめいたものが、多少はあってしかるべきです。が、それは餌をやること自体の是非とは次元の異なる話です。それと、国立公園の特別保存地域みたいな、特に人為的な影響を排すべき場所では、やめてくださいね、ということは思います。まあ、鳥の写真について珍しくも長々と難しいことを書いてみました。というわけで、もう1枚ルリビタキ。ルリビタキ。

2022.01.05

閲覧総数 694

-

4

集団自殺への道

両者の主張は「平行線」 日中局長級協議 日本は首相答弁撤回せず外務省の金井アジア大洋州局長は18日、北京で中国外務省の劉アジア局長と協議した。高市首相の台湾有事に関する国会答弁について、従来の日本の立場を変えるものではないと説明し、撤回しない考えを伝えた。劉氏は首相答弁の撤回を改めて要求。両者の主張は平行線をたどった。金井氏は協議で、中国の薛大阪総領事が首相答弁を巡って「汚い首は斬ってやる」などとXに投稿したことに対し、改めて強く抗議し、早急に適切な対応をとるよう中国側に求めた。中国当局が発表している日本への渡航自粛などの呼びかけについては「日本国内の治安は決して悪化などしていない」と反論し、中国側が適切な対応をとるよう要求。在留邦人の安全確保についても併せて申し入れた。中国外務省の毛寧報道局長は記者会見で、劉氏が協議で首相答弁について「厳正な申し入れ」を行い、抗議したと明らかにした。劉氏は、首相答弁が台湾を中国の一部とする「一つの中国」原則や、1972年の日中共同声明など日中間で交わした四つの政治文書の精神に反すると主張。「中日関係の政治的基礎を根本的に損なうもので、中国国民の怒りや非難を招いている」などと訴えたという。毛氏は会見で「日本側は誤った発言を撤回し、具体的な行動をもって誤りを認め偏向を正し、政治的基礎を守るよう求める」と強調した。一方、木原官房長官は会見で、首相答弁は「従来の政府の立場を変えるものではない」として撤回しない方針を改めて示した。(以下略)---先の記事で指摘したとおり、台湾有事は存立危機事態になり得るという国会答弁は、言い換えれば中国の国内問題に日本が武力介入する可能性があることを宣言したわけで、木原官房長官の主張とは違って、実際には従来の政府の「立場」とはまったく矛盾するものです。もちろん、中国が台湾に対して武力侵攻するとしたら、それは非難されてしかるべきことです。が、それに対して武力介入するというのは、武力侵攻の当否とはまた別の問題です。例えて言うなら、ガザに対するイスラエルの蛮行はとんでもないことですが、だから第三国がイスラエルに対してガザ防衛のために武力攻撃をかけるなどということが正当性を持ち得るのか、成功し得るのか、ということです。そんなことができるわけがないのです。また、関係各国の反応を見ても、まず米トランプ政権はこの件で高市発言に肩を持っていません。トランプ氏、「首斬る」発言を批判せず 中国と「うまくいっている」トランプ米大統領は台湾有事をめぐる高市早苗首相の国会答弁と、それを受けた中国の外交官による発信について問われ、中国側への批判を避けた。(以下略)ーーーまた、一番の当事国である台湾も、台湾独立が党是の現与党民進党(とは言え、政権としては独立論は封印している)は一連の騒動について中国に対して批判的ですが、二大政党の一つであり元々は台湾の支配政党だった国民党は高市発言をかなり強く非難しています。つまり、台湾も高市発言支持一色ではなく、意見は割れています。要するに、最大の関係者である台湾と米国すら、この発言に、(少なくとも全面的には)賛成していないのが現実です。一人日本のネトウヨ層だけが狂喜乱舞しているのです。しかもそのネトウヨ層の狂喜乱舞が国全体の伝染しているのが、今の日本の空気感です。強硬な発言であればあるほどもてはやされ、発言の撤回などとんでもない、一歩でも退くことなど許されない、冷静、穏健な意見は「反日」「売国奴」「敗北主義」と排撃される。その姿は、80年以上前の日本の姿に重なります。「南京陥落」や対米開戦と真珠湾攻撃の大勝利に国民は熱狂して提灯行列を繰り広げましたが、その結末はどうなったか?同じ結末しか予想できません。ただし、中国が日本に直接軍事的に攻撃をかけたりはしないでしょう。自衛隊には、中国軍(米軍に比べて揚陸戦能力は限定的)が直接的に上陸してくるのを阻止するくらいの能力は充分あるし、台湾という「本命」をよそに日本で貴重な揚陸戦能力をすり潰すような愚を犯しはしないでしょう。前の投稿でも書きましたが、今の日中では、経済力に4倍以上の開きがあります。軍事的な策など取らなくても、経済的に日本を締め上げる手が、中国にはいくつもあり、逆に日本には中国経済的に締め上げる手はありません。そして、その時トランプの米国は日本を助けません。なんてったって自国ファーストですから。ネトウヨの狂喜乱舞に乗って、勇ましい強硬策を煽る結末は、惨憺たる敗北以外に予想できません。ところで、立憲民主党岡田氏の質問が元凶だ!という意見がネット上に散見されますが、何かよほど誘導するような質問でもしたのかと思えますが、実際のやり取りを見ると存立危機事態についてのやり取りは10:05~38:14、そのうち、高市の問題発言につながる岡田の質問は18:30からです。岡田は色々な修飾を省けば「(存立危機事態についての)政治家の不用意な発言が相次いでいる、例えば高市首相は昨年の総裁選で『中国による台湾封鎖が発生した場合、存立危機事態になるかもしれない』と発言しているが、どういう場合に存立危機事態になると考えていたのか?」と質問しています。端的に言えば「あんた首相になる前に中国の台湾封鎖は存立危機事態などと言っているけど、そんな不用意な発言をするんじゃねーよ」という趣旨であることは明確です。高市首相の答弁があいまいなので、それ以降も再質問はしていますが、その度に台湾有事が存立危機事態という発言を「軽々しく言うべきではない」「きわめて問題」という言葉を連ねた上での質問です。誘導と言うなら、むしろ「そういう発言はしてくれるなよ」という方向への誘導です。岡田克也は別に好きな政治家ではありません。しかし、このやり取りを聞いて、「岡田が悪い」とか「誘導質問」などと叫んでいる人は、人の発言の読解力に相当難があるとしか思えません。そもそも、「高市の発言は問題だ、それを誘発した岡田は問題だ」というなら、賛否はともかく論理的に言って矛盾のない主張です。逆に「高市の発言は素晴らしい!それを誘発した岡田の質問も(オウンゴールざまあ、だけど)ありがとうよ!」これもまた、賛否はともかく主張としておかしくはありません。あるいは、「高市の素晴らしい発言を事前に押しとどめようとした岡田はけしからん」これも賛否はともかく矛盾のない発言です。しかし、「岡田の質問が悪い!!」と叫んでいる人たちに限って「高市の発言は素晴らしい、それを引き出した岡田の質問は問題だ」と言っているのです。それ、賛否以前の問題として、論理がねじれてしまって、意味不明です。なんでもいいから立憲民主党が悪い、という方々がそう叫んでいるだけ、というのが露骨に表れています。

2025.11.19

閲覧総数 118

-

5

寺澤睦さん

弦楽器奏者の寺澤睦さんが亡くなった、という連絡がありました。寺澤さんは、日本のフォルクローレ界で草創期から活躍されてきた方です。個人的には、フォルクローレという音楽を知って、初めて生演奏を見た日本のグループが、「ラ・パルティーダ」というグループだったのですが、そこでギターとチャランゴを弾いていたのが寺澤さんでした。それが、確か1991年だったと思います。それから34年、ずいぶんあちこちで演奏を聴かせていただきました。MAYAというグループでギターを担当していたのがもっとも印象に残っています。今年4月に山手線の日暮里駅近くでMAYAのコンサートを聞いたのが、お会いした最後の機会になってしまいました。その時も、演奏する姿を見て、あまり体調がよくないのではないかという漠然とした印象はあましたが、相変わらず演奏は素晴らしいものでした。後で聞いたところでは、昨年中はずっと入退院を繰り返していたということです。その時のコンサートは、平日夜だったのですが、仕事が忙しくて帰れず、行くのをあきらめようかと思ったのですが、頑張って駆け付けて、途中から(多分3曲目か4曲目から)聞いたのですが、今になってみれば、あのとき、仕事を途中で投げ出してでも1曲目から聞ける時間に職場を出ればよかったという思いと、それでも、とにかく見に行っておいてよかったという思いが交錯します。最近、日本のフォルクローレ界では、新しく出会う人より亡くなった知らせを聞く人の方が多い状態になってしまっています。悲しいことです。MAYAでの演奏より(正直言って、近年は療養のため代役を立てることが多かったようで、MAYAの動画でも寺澤さんが参加していない演奏が多いです)Llaqui Runa リャキ・ルナ(悲しい人)右端のギターが寺澤さんです。そして、MAYAの演奏ではありませんが、こんな動画も発見してしまいました。山頂の瞑想ケーナは大木岩夫さん、チャランゴが寺澤さん。大木さんは昨年亡くなり、寺澤さんも・・・・・。ご冥福をお祈りします。

2025.06.21

閲覧総数 198

-

6

大木岩夫さん

知人からの情報で、大木岩夫さんが9月5日に亡くなられたことを知りました。大木さんは、1970年代、サイモンとガーファンクルの「コンドルは飛んでいく」がヒットした時期にケーナを手にして、フォルクローレを始めた方です(一部の関係者は「第一次フォルクローレブーム」などと呼んでいましたが、その言葉を知る人すら、現在ではごく少数でしょう)。私が初めてフォルクローレを始めた頃は、「コジャマユ」というグループでケーナを吹いておられました。その解散後、ライセスというグループを作って活動するとともに、ケーナの製作、販売も手掛けるようになりました。ただ、最近数年は、風のうわさに脳出血系のご病気になられ、郷里の福島に戻られて療養していた、と聞いています。78歳だったそうです。いつの間にそんなお年になっておられたのですね。団塊の世代ど真ん中の方で、ご本人からおうかがいしたかすかな記憶では、中卒で集団就職で東京に出てきて(ただし、勤務先は重工業系の大企業だったと記憶しています)、20代の終わりころにケーナと出会うまでは、音楽とは全く無縁だった、というような話だったと思います。大木岩夫さんと言えば、独特の髪型、アルゼンチンのケーナ奏者ウニャ・ラモス(日本では加藤登紀子が歌ってヒットした「灰色の瞳」の作者)に心酔し、その髪型を真似たそうです。そして、双子のご兄弟がいて(確か双子の弟さんも尺八を演奏される方だったと思います)、顔がまったく同じだったこと。同じグループで演奏したことはないのですが、「アンデスのこだま」というコンサートで、別々のグループで一緒に演奏したことはありますし、仲間うちの忘年会、お花見などの企画で一緒に演奏したことも何回かあります。舞台袖でビール(だったかな?とにかくアルコール)を飲んでからスタスタとステージに出て行って演奏を始めたこと、管楽器奏者としては極めて珍しい喫煙者でしたが、「タバコはケーナに良いんです」という謎の名言(笑)、いろいろなことが思い出されます。でも、間違いなくそのケーナの音色は素晴らしいものでした。YouTubeを検索すると、「ライセス」での演奏動画がいくつか上がっています。コージャ族のクエッカタラフチ「関東フォルクローレ連盟」で開催したお花見での1枚です。いつの写真か記憶がありませんが、私が弾いているギターが現在使っているメキシコ製のギターではなく、その前に使っていたギター(今も押し入れに眠っていますが)なので、おそらく1993~95年のどこか年の春です。そうだとすると、私は20代半ば、大木さんは40代半ばか後半くらいだったのだと思います。そして大木さん制作のケーナです。後年、本格的にケーナの販売をするようになってからは、「大木」という焼きごてで刻印を押すようになりましたが、この時はまだ焼きごてはなく(だから、「大木さん製作のケーナ」という証明は私の記憶の中にしかありません)値段も2000円か3000円だった記憶があります。実は、私の自作のケーナも塗装なしなので、外見は大木さんのケーナと私の自作ケーナはパッと見少し似ていて、家の中の何十本かのケーナの中から、大木さんのケーナを探し出すのにちょっと苦労しました。でも、吹き口の形状が、私のケーナはボリビアのアハユのケーナの模倣なので、そこが違います。そして、何を隠そう、私は売り物にする気ゼロで「音が出りゃ良い」派なので、上部の切断面も、吹き口の切込みの処理も雑で荒っぽいのに対して、大木さんのケーナはとてもきれいな仕上げなのです。ご冥福をお祈りします。

2024.09.19

閲覧総数 737

-

7

激怒するのは自由だが、報道の自由というものはある

TBS報道番組にイスラエル大使が大激怒『これは何だ?』連呼 ネット上では「国際問題」「子に罪はない」BS‐TBSで11日に放送された「報道1930」にジャーナリスト、重信メイさんが出演したことに対し、イスラエルのギラッド・コーヘン駐日大使が13日の記者会見で「これは何だ?」と連呼し、怒りを表明した。コーヘン大使は、日本外国特派員協会で記者会見。番組の画面が印刷された紙を手に「50年前にイスラエル人を暗殺した犯人の娘が日本のテレビでコメンテーターをしていた。これは何だ?これは何だ?」「これはひどい。こんなのを見てしまって本当に残念」「殺人者とテロリストの家族に発言の場を与えるのを許すべきではない」などとまくしたてた。重信さんの母は「日本赤軍」重信房子元最高幹部で、父はパレスチナ人。日本赤軍は1972年、イスラエルの空港で旅行客らに自動小銃を乱射し、24人が死亡する事件を起こしている。11日の番組で、重信さんは「中東やパレスチナ問題を長年取材しているジャーナリスト」という紹介で出演。「例えて言うと、日本の学校で毎日のようにいじめられていた子が初めてやり返したら、それに焦点が当たったような状況」「なぜかパレスチナは『抵抗』ではなく『テロ』になるのは問題」などと語った。X(旧ツイッター)でも放送後から一部の界隈を中心に波紋が広がっていたが、この会見でさらに大荒れに。「ほら、見ろ。やべーぞ、国際問題じゃないか」「そりゃ駐日イスラエル大使も怒るよ。まあ別にイスラエルが正義だとは思わないけれど、それでもあれはない」「親がテロリストだからといって子に罪はないけどね」など、さまざまな反応が出ている。---イスラエルの駐日大使が重信房子の娘がテレビに出てきてパレスチナ擁護の発言をすることを容認できないのは、その立場から言って分かります。でも、別の立場なら別の主張がありますから、イスラエルの大使の言い分に従う義務はありません。重信房子がやったことは、確かに弁護の余地のない犯罪です。しかし、江戸時代なら親の犯罪に子も連座したしたでしょうが、現在はそんなことはありませんから、本人ならともかく、親が犯罪人だから子どもをテレビのコメンテーターにしてはいけない、などということはないのです。そもそも、テロリストの子どもがテレビのコメンテーターどころか、テロリスト本人が首相にまで登り詰めたのがイスラエルという国です。ベギン首相(在任1977-1983年)は、イスラエル建国前、ユダヤ民族軍事機構エツェルのリーダーであり、1940年代にはアラブ人の虐殺などのほか、イギリスに対するテロも引き起こしていたため、イギリス植民地当局からは指名手配されていました。主張への賛否はともかくとして、日本にパレスチナの専門家はそう多くはなく、その数少ない専門家の一人である重信メイが出演することに、問題があるとは思いません。また、先の記事で指摘したように、ハマスの今回のテロは論外としても、これまでイスラエルがパレスチナに対して相当酷いことをやってきたし今もやっていることも確かなのです。国際赤十字委員会は、イスラエルが通告しているガザへの攻撃について、こう主張しています。「イスラエルに対する恐ろしい攻撃があったからといって、ガザでの無制限の破壊を正当化することはできない。今回の退避要求は(ガザ地区の)完全封鎖とともに、国際人道法と合致しない」まったくその通りですが、イスラエルが耳を貸す様子はありません。この一連の経緯から目を逸らしてイスラエル擁護の発言のみを取り上げるべきだ、とは思いません。まあ、一言で言えば、大使の言い分は分かった、でもそれに従う必要性はないよね、ということに尽きます。

2023.10.15

閲覧総数 828

-

8

片方のヤジだけが悪い、というおかしな議論

野田代表の“ヤジ”注意に立憲・元議員が噛みつくも…ネットで“ツッコミ殺到“のワケ24日の臨時国会で、就任後初となる所信表明演説を行った高市早苗首相。しかし、演説が聞こえなくなるほどに飛び交った“ヤジ”に批判が集まり、SNSを中心に“声の主探し”が行われるなど、大きな問題となっていた。立憲民主党の小西洋之参院議員は自身のXで、《ヤジは非常に重要な国会議員の議会活動です》と投稿し、複数の議員を巻き込んで議論が行われるなど、騒動が拡大。25日には、立憲民主党の野田佳彦代表がテレビの取材に対し、ヤジを飛ばしたのは立憲民主党の議員であると認めたうえで、“礼節を守るように”と注意したことを明らかにしていた。そんななか、野田代表のヤジを推奨しない指導に対し、身内から異論を唱える声が。27日には立憲民主党の石川大我前参院議員も自身のXで《ちょっと、待ってね 理解が追いつきません。。。》と前置きしながら、ヤジを擁護した。《本会議、予算委員会、委員会など、院内でのヤジは、国民の皆さんに問題点を示す上で大きな役割を果たしています。~X上に以下のような声が挙がった。《自分は批判されたりヤジられるの嫌でリプ閉じてんのに、何言ってるんだろう。だったらリプ閉じないで批判もヤジも全部受け入れればいいのに》《あなたたちの注釈要らないんだって。それより、自らコメント欄開放して国民からあなたたちの問題点を指摘してもらいなさいよ。》《ヤジを肯定してる人に限って、リプを閉じてるの面白い。 スルーしてるのご自分じゃないですか。》《お前コメ欄閉鎖してるやん》《自分はツイッターの場でさえヤジに耐えられないのに公的な国会の場ではやじらせろとはいくらなんでも都合が良すぎるんじゃないの?w》(原文ママ)ヤジりたい立憲・元議員、ヤジられるのはお嫌いのようだ――。---ヤジが国会議員の重要な議会活動と言われると、そりゃちょっとどうかと思わざるを得ませんが、一連の騒動を身と思うのは、ヤジに対する賛否のあまりのご都合主義です。良し悪しはともかくとして、国会での演説や質問、答弁においてヤジは付きものです。まるで立憲民主党だけがヤジを飛ばしているかのような記事ですが、もちろんそんなことはありません。民主党政権時代には自民党から鳩山、菅、野田の各首相に対するヤジは激しいものがありました。自民党の丸川珠代参院議員の鳩山首相に対する「ルーピー」のヤジはあまりにも有名です。もっと以前に遡れば、松田九郎とか、自民党時代の鈴木宗男とか「ヤジ将軍」として名をはせた議員が自民党にも多くいます。自民党政権復帰後の最近も野党議員に対する自民党からのヤジは激しいものがあります。例えば安倍首相は予算委員会で自ら答弁席から野党に向かって度々ヤジを飛ばしていました。安倍のヤジは何度か政治問題になっていますが、それ以外も含めると任期中に112回に及んだとも報道されています。そういうものは全部すっ飛ばして、高市に対するヤジだけが許されない、なんて言い分に説得力は感じません。だいたい、高市に対するヤジがけしからん、と叫んでいる人たちは、ほんのちょっと前まで、石破首相に対するヤジは許容していたのではないでしょうか。1年前、石破首相の国会での所信表明演説で、ヤジが飛び交っています。しかし、このYouTube動画のコメント欄を見ても、誰もヤジを非難していません。ヤジられている石破だけが一方的に非難されています。要するに、自分の嫌いな政治家はヤジられて当然だ、自分が好きな政治家をヤジるのはけしからん、という、実に身も蓋もない話です。そう思うのは勝手ですが、それによって、ある種の数の暴力で、安倍が立憲民主党をヤジるのは当然だ、立憲民主党が高市を(おそらく安倍も)ヤジるのはけしからん、というおかしな風潮が確立されてしまいつつあります。まるで対等ならざる立場です。このような流れが日本中を覆いつくせば、自称愛国者たちは我が世の春を謳歌することになるのでしょうが、その先には破滅と地獄の未来しか想像できません。

2025.10.28

閲覧総数 244

-

9

2025年11月の鳥写真

「その2」があるかもしれないし、ないかももも知れません。11月1日、東京港野鳥公園ジョウビタキ・オス。どういうわけか、ジョウビタキとルリビタキはメスの遭遇確率が高く、キビタキとオオルリはオスの遭遇確率が高いです。世間一般のバードウォッチャーはどうか知りませんが、私の場合はね。ジョウビタキはいつもメスばかりに遭遇し、オスに遭遇することは私には珍しいので、暗くても写真を撮ってしまいました。ジョウビタキ・オスノスリ。トビを除くと都内やその周辺で、オオタカと並んでもっとも一般的な猛禽です。ただし、オオタカは都内でも繁殖事例がありますが、ノスリは冬鳥ですが。ノスリノスリが飛び立ちました。ノスリ11月16日秋ヶ瀬公園結構久しぶりに行ったと思います。ちょっと寝坊して、現地着が10時少し前になってしまいました。ピクニックの森に行ったら大勢のカメラマンがいました。何かと思ったら。マヒワの群れがいました。これはオス。マヒワ・オス。マヒワ・メス。「マヒワ」という名前からして、命名された当時は数が多くてどこでも見られたのでしょうか?現在では、カワラヒワが都市鳥化して、都内の市街地でも1年中普通に見られるのに対して、マヒワは冬鳥で、すごく珍しくはないものの、渡来は局地的です。マヒワ・メスオスは頭が黒くて全体が黄色ですが、メスは黄色みが薄く、全体に地味です。マヒワ・メスマヒワ・メスしかし、マヒワを追っていないカメラマンもいて、何かと思ったらウソも渡来しているそうです。が、私がいる間は姿を現しませんでした。こどもの森に移動してリュウキュウサンショウクイ。昔は東京近辺で見られるサンショウクイは無印のサンショウクイ(基亜種)でしたが、近年は南方系の亜種リュウキュウサンショウクイばかりになりました。元々は名前のとおり、沖縄と九州南部にしか分布していなかった鳥です。リュウキュウサンショウクイリュウキュウサンショウクイリュウキュウサンショウクイ11月22日、再度秋ヶ瀬公園。山に行きたかったのですが、寝坊しました。今度こそウソを撮影したいと思いましたが、フラれました。マヒワもサンショウクイも姿を見せずシメヒガラ。東京の市街地周辺ではシジュウカラと、大きな公園などではヤマガラは見られますが、ヒガラはかなり珍しいです。シジュウカラに少し似ますが、腹に黒線がないことで区別できます。

2025.11.24

閲覧総数 34

-

10

東京大空襲と火災旋風

今日3月10日は、太平洋戦争末期、東京が焼け野原になった日です。明日は東日本大震災から2年。偶然にも、日本に巨大な災難をもたらした人災と天災の記念日が二日続きになっています。(記念日という言い方がふさわしいかどうかは分かりませんが)東京大空襲については、以前にもこのブログに記事を書いたことがあるし、ホームページにも記事があります。東京の下町が焼け野原になり、犠牲者は少なくとも10万人以上とされます。日本の空襲による被害規模がもっとも多かったのはいうまでもなく広島の原爆(死者約14万人)ですが、第2位は長崎の原爆(同約7~8万人)ではなく東京大空襲である可能性が高いのです。※※東京大空襲も、広島長崎の原爆による犠牲者数も諸説あります。一般的には広島14万、長崎7万というのが定説です。これは、原爆投下から1945年末頃までに死亡した人数で、放射線影響研究所の調査による、被曝から2~4ヶ月以内の犠牲者数、広島9~16万6千人、長崎6~8万人という数字が根拠になっています。一方、米国の公式の歴史では、当日に判明していた死者のみを犠牲者数として主張しており、広島8万人、長崎4万人という数字を主張しています。逆に、原爆慰霊碑に記載されている犠牲者数は、その後亡くなった被爆者が現在に至るまで連綿と書き加えられており、その数字は広島約25万、長崎約14万に達します。一方、東京大空襲については、警視庁の調査で死者8万3793人とされていますが、警視庁の調査以前に引き取られた遺体が数に入っていない、行方不明者の大半が亡くなっていると推測される(隅田川には、相当数の遺体が沈んだはずです)ことから、一般に死者行方不明者10万人以上と言われます。実は、この3つが日本における3大空襲被害であり、それに次ぐのは1945年3月13日大阪、5月25日東京、5月29日横浜・川崎、6月5日神戸などの空襲なのですが、いずれも犠牲者数は3~4000人程度、これによって日本の主要都市は軒並み焼け野原になったのですが、一度の空襲による犠牲者数としては、原爆および3月10日の東京空襲とは大きな断絶があることが分かります。※※ただし、これは当時の調査による公式数値で、東京空襲や広島・長崎と同様、膨大な行方不明者がいることから、実際の犠牲者はそれよりずっと多いと思われます。それを考慮に入れても、しかし犠牲者1万人には達していないでしょう。実は、空襲そのものの規模は、3月10日の東京大空襲が最大だったわけではありません。米軍が投入したB29爆撃機の数でいうと、3月10日東京334機、3月13日大阪279機、5月25日東京470機、5月29日横浜・川崎517機(他にP51戦闘機101機)、6月5日神戸531機。投下爆弾・焼夷弾の総量でも、6月5日の神戸空襲は、3月10日の2倍にもなったそうです。それなのに、3月10日東京大空襲だけ10万人もの犠牲者が出たのは、火災旋風が生じたためです。いや、おそらく他の空襲でも多かれ少なかれ火災旋風は生じたはずですが、それが極めて大規模に発達したのは東京大空襲だけです。火災旋風Wikipediaの写真より国外に目を向けると、日本軍による中国の重慶爆撃は、1938年から43年までの5年かかり(ただし大半は39~40年に集中)で死者1万1800人、スペイン戦争時のドイツ空軍によるゲルニカ爆撃は死者1600人、同じく第二次大戦初期のドイツ軍によるイギリス空襲(バトル・オブ・ブリテン)は1940年から41年にかけて10ヶ月ほどで犠牲者3万人弱と推定されています。いずれも、まだ爆撃機のサイズが小さく(ドイツ軍はHe111とJu88爆撃機、日本は海軍九六式陸上攻撃機と陸軍九七式重爆撃機で、いずれも双発、爆弾搭載量は1~2トン)、4発で爆弾登載量6~9トンのB29とは大人と子どもほどの違いがありました。重慶爆撃では、防空壕に避難した人が大量に窒息死する事態が発生しています。防空壕の換気能力不足と言われますが、背景には火災旋風があったかもしれません。いずれにしても、3月10日ほどの規模ではありません。一方、連合軍によるドイツ空襲では、1943年7月27日から28日にかけてのハンブルク空襲(英軍アブロ・ランカスター爆撃機を中心に787機)で犠牲者約4万人、1945年2月13~15日のドレスデン空襲は犠牲者数不明(東部戦線から逃れてきた避難民で市内は混乱していて、当時の人口がよく分からないため)ながら、少なくとも2万5千人以上が犠牲になっています。なお、ドイツ空襲に投入された爆撃機(米軍B17とB24、英軍アブロ・ランカスターなど)は、B29よりは小さいながらも4発機で、B29比で「大人と高校生」くらいの性能と言えるでしょうか。これらのいずれの例でも、大規模な火災旋風が生じており、それが大量の犠牲者につながっています。ところで、火災旋風は何も空襲という人為的な災害だけで発生するものとは限りません。上記に引用した写真にしても、戦争ではなく山火事が原因の火災旋風です。日本では、近年発生した大規模な火災旋風というと、阪神淡路大震災があります。この地震では7000棟もの家屋が焼失していますが、さいわいなことに火災の規模(おそらく火災旋風の規模も)は、東京大空襲ほどには巨大ではありませんでした。では、東京大空襲並みの大火災が生じた天災はというと、関東大震災があります。有名な、墨田区(当時本所区)の本所被服廠跡地での火災旋風です。面積2万平米(おおむね140メートル四方)に満たない空き地に、4万人といわれる避難民が、家財道具を持ち込んで避難しているところに火災旋風が発生し、38000人が亡くなっています。関東大震災全体の犠牲者は約10万人といわれているので、全犠牲者の3~4割が、この、たった140メートル四方の空き地で亡くなった計算になります。一方、一昨年の東日本大震災では、津波の被害がほとんどで、火災による被害は非常に少ない。(燃える家屋が津波に乗って流れていく映像は強烈な印象でしたが)このほか、破壊消防以外に有効な消防策を持たなかった江戸時代には、地震とは無関係に度々大火が起こっており、このうち、少なくとも1657年旧暦1月18日(3月2日)の明暦の大火では巨大な火災旋風が起こっています。それにしても、同じ地震、同じ規模の空襲でも巨大に火災旋風が起きたりおきなかったり、不思議なものですが、どのような条件で火災旋風は発生するのでしょうか。まず、1945年3月10日の空襲ですが、この日の天気は強風で空気が乾燥していました。そして、関東大震災の際も、日本海側を台風が進んでいて、東京は強風で乾燥していたようです。明暦の大火も、別名振袖火事といわれ、燃える振袖が風にあおられて飛ばされたことが出火の原因だ、とする説があります。その真偽のほどは不明ですが、風が強かったことは確かでしょう。湿度は分かりませんが、季節的には乾燥していたと考えるほうが自然です。どうやら、強風と乾燥が火災旋風の発生条件と考えて間違いなさそうです。従って、冬の乾燥して風の強い夕方(家庭で火を使っている可能性が高い時間帯)に地震が発生した場合が、一番火災旋風の危険が高いでしょう。地震の被害想定も、だいたいそういう条件で作られることが多いようです。江戸時代や太平洋戦争当時と比べると、現在の日本は防火対策も建物の不燃化対策も格段に進歩はしていますが、鉄筋や鉄骨の建物がいくら増えても、建物の多くが木造建築であることに変わりはありません。また、大きな地震では建物の倒壊や水道管の破裂によって、消防車が火災発生場所にたどり着けない、放水できないという事態も起こります。では、木造建築が一切なくなれば火災旋風は起こらないか、というと、そうともいえません。木造建築の少ないドレスデンやハンブルグでも空襲によって火災旋風が生じています。建物の構造がいかに不燃化しても、家の中には家具など可燃物がたくさんある、ということが第一の理由です。そして、それ以外にも都市には巨大な可燃物が存在します。道路のアスファルトです。石油が原料だから、アスファルトは燃えるのです。ただし、発火点は500度、かなり長時間炎にさらされなければ炎上はしないでしょうが、一度燃え出したら容易には消えないでしょう。ドレスデンやハンブルグでは、アスファルトが燃えた。東京大空襲でも、多分燃えたはずです。そして今の日本でも、道路はアスファルトで舗装されていますね。余談ですが、私の母は川崎出身で、1945年4月15~16日の空襲で被災し、家を失って群馬県の高崎に疎開しています。この4月15日の空襲は、B29が200機、犠牲者972名で被災家屋5万戸あまりとなっています。

2013.03.10

閲覧総数 3528

-

11

冤罪を正すより通報者捜しを優先させた警視庁

<追跡公安捜査>警視庁、大川原化工機の冤罪巡る公益通報への連絡放置 違法の可能性化学機械メーカー「大川原化工機」の社長らの起訴が取り消された冤罪事件で、警視庁が2023年、捜査の違法性を指摘する公益通報を3件受けたにもかかわらず、通報者に調査の可否を3カ月以上、通知しなかったことが判明した。公益通報の調査の可否は、受理から20日以内に通報者に伝えるものと解されており、有識者は公益通報者保護法の趣旨に反すると指摘する。また、警視庁は調査の着手時期や進行状況について、通報から1年以上たった今も通報者に伝えていない。有識者には、調査をしていない可能性を指摘する声もある。関係者によると、3件の公益通報は23年10~11月、警視庁の警察官が内部通報窓口にFAXで送信した計32枚の文書。冒頭に「大川原化工機事件捜査について、法令違反があったので、内部通報を行います」と記されていた。内容は1大川原化工機の同業者の聴取結果を記した報告書が、実際には聴取せずに作られた報告書だった2大川原化工機元取締役の供述調書を取調官がシュレッダーで故意に細断したのに、過失だとする報告書が作られた3噴霧乾燥器の温度実験で、測定データの一部を除外する報告書が作られた――とするもの。それぞれ虚偽有印公文書作成・同行使、犯人隠避などの刑法犯に当たるとして、関わったとされる警視庁公安部の捜査員の調査を求める通報だった。通報者の警察官は匿名で、連絡先として私有のメールアドレスが記されていた。通報窓口は、警察官の懲罰を担当する監察部門がある警視庁人事1課。人事1課は、1・2についてはファクス受信から5日以内にメールで通報者に受理連絡をしたが、調査するかどうかを伝えず、3は受理連絡もしなかった。24年2月、通報者から受理の可否や調査状況を問い合わせるメールがあり、人事1課は3月に「気付くのが遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。しっかりと調査させていただきます」と返信した。1の通報から5カ月近く、3の通報からも3カ月以上たっていた。しかし、人事1課はその後に一切の連絡をせず、現在に至るまで調査の着手時期や進行状況について通報者に伝えていないという。(以下略)---匿名公益通報に「氏名教えて」 執拗に迫った警視庁 「大川原」冤罪~通報者の警察官は匿名で、連絡先として私有のメールアドレスが記されていた。通報窓口の人事1課は公益通報を受理したと通報者に知らせるメールを送り、その際に「詳細について確認する必要があり、ご連絡ください」と電話連絡を求めた。通報者は「確認が必要でしたら、メールでお願いします」とメールで返答したが、人事1課はかたくなだった。人事1課は「あなたが警視庁職員であることを確認できる情報をいただきたい」、「警視庁職員であることを確実に確認する必要がある」と繰り返しメールを送り、「秘密は厳守しますので、氏名や職員番号を教えていただけないか」と求めた。通報者は、警視庁職員しか知りえない情報を伝えたほか、通報窓口のFAX番号が外部に公表されていないことに触れ「これ以上、厳格に身分確認をすることは法零条求められていない」として拒んだ。ただ、通報者は「(捜査が進展し)必要があれば相談に応じる」ともメールで伝えた。しかし、人事1課は返答しなかった。~---後段の記事は、ネット上には一部しか掲載されておらず、12月24日毎日新聞朝刊21面の紙面から補いました。この件は毎日新聞のスクープのようで、他のマスコミの記事には(少なくともネット上には)出ていません。二つの記事を通じて分かることは、警視庁はこの内部告発に対して、その内容を調査するのではなく、「誰が内部告発をしたのか」という犯人捜しを行うことを優先した、ということです。大川原事件は、冤罪事件の中でもかなり異質です。世の中の多くの冤罪事件は、犯罪の事実自体は存在しているが、その犯人を間違ってしまった、というものです。もちろん、その過程で証拠を捏造(袴田さん事件)など酷い例はあります。しかし、今回の事例は、そもそも犯罪ではないものを犯罪に仕立て上げて逮捕、長期間拘留をしているのです。証拠を捏造は言うまでもなく酷いことですが、犯罪事実自体を捏造した。つまり、世の多くの冤罪は警察の過失(証拠を捏造まで行くと、そうも言い切れませんが)なのに対して、この件では警察は故意犯である、ということです。間違ってではなく、意図して人を罪に陥れようとしたのです。その結果3人が逮捕、長期間拘留された挙句、そのうちの一人ががんが手遅れになって亡くなったのです。このようなとんでもない事件の真相を究明すことよりも、その情報の内部告発の犯人探しをした、ということです。「秘密は厳守しますので」などと言われても、何の保証もない、と思われても当然でしょう。つまり、警視庁にはこの誤ちをきちんと正すよりは、誤りを内部告発するような人間を出さないようにすることの方が大事だと考えている、ということになります。恐ろしいことです。だとすると、再び大川原事件と同様に、公安が「犯罪」のストーリーを描いて、無実の人を捕らえて、犯人にでっち上げようとするかもしれません。そのようなことをやっても、誰も処分されずに、告発者をあぶりだそうとするくらいなのだから、「二度とやってはいけない」という動機付けもないでしょう。きちんとこの件を検証して、無実の罪に陥れた責を負うべき人をきちんと処分することが、絶対に必要でしょう。

2024.12.25

閲覧総数 385

-

12

どんなクズでも愛国心を掲げれば支持される

へずまりゅう氏、前川喜平氏からの「人間のクズ」暴言に反論 「黙っていられません」元迷惑系YouTuberで奈良県奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2025年10月2日にXを更新し、元文部科学事務次官の前川喜平氏からの「完全に人間のクズ」という投稿に反論した。前川氏は2日、Xに「へずまりゅうなんてヤツは、完全に人間のクズだ」と投稿。へずま氏は7月20日に行われた奈良市議会議員選挙で8320票を得て当選していたが、前川氏は「こんなヤツに投票した奈良市民もクズだ。それを反省もしないのなら、もっとクズだ」と苦言を呈した。さらに前川氏は、「クズには『クズ』と言ってやらねば、いつまでもクズでいるだろう。だから、クズには『クズ』と僕は言う」と持論を展開していた。へずま氏は同日にこのポストを引用し、「前川さんは大勢の方々から応援してもらったことがないですもんね。そりゃ文科省時代に出会い系バーに行って女の子遊びに走る訳だ」と、前川氏が文科省時代に出会い系バーへ通っていた騒動に触れて皮肉をつづり、「自分は毎日が充実していて楽しいです」と反論した。また、次のポストでへずま氏は、「もう二度と絡まれても相手をしないと決めていましたが奈良市民の皆様の悪口を言われて黙っていられません」と反応した理由を説明し、「前川喜平は謝罪し反省をして大人になれ」と怒りをあらわにしていた。この一連のポストにネット上からは、「へずまを選んだってだけで奈良市民まで愚弄される謂れはどこにもない」「へずまさんは人の過去をどうこう言える立場じゃない自覚はあるのかが気になる」という声が集まっていた。---選挙で当選したとはいえ、へずまりゅうの得票率は5%に満たないので、奈良市民がみんな「クズ」というのは言い過ぎであろうと思いますが、とはいえ、このような人物が全体で3位の得票ということには愕然とします。正直言って、かかる人物に票を投じた人たちに、「何を考えているのか」という疑念は禁じえません(極めて表現を抑えて書いてます)。彼がこれまでやて来たことを考えれば、選挙で当選したから過去の行為が免罪されるべきとも、批判の対象にすべきでないとも思いません。奈良市民に対して「クズ」は、少々穏当を欠くと思いますが、へずまりゅう本人に対して「クズ」は、極めて妥当な表現としか、私には思えません。それにしても、迷惑行為の常習によって日銭を稼いできたこのような人物が、どういう風の吹き回しか愛国に目覚めて、外国人排斥を叫び始めた途端に支持者が増えて、定数39人、立候補55人中3位で当選してしまう、という状況には戦慄を覚えざるを得ません。どんなクズでも愛国と外国人排斥を唱えれば支持され、市議選レベルとはいえ当選できる。そりゃあ、人生に行き詰った人たちが猫も杓子も「愛国」を叫び始めるのも分かります。いや、へずまりゅうに限りません。「愛国」という方向性とは若干違いますが、NHK党の立花孝志も、ほぼ同類と言わざるを得ません。へずまりゅうは今のところ市議選ですが、立花は少なくとも一度は参院選で当選してしまいましたから。こんな連中がのさばり、それを支持する人が少なからずいる状況は、世も末と思わざるを得ません。

2025.10.08

閲覧総数 111

-

13

ミミズと思ったら子ヘビだった

葛西臨海公園に鳥の写真を撮りに(ついでに笛の練習をしに)行ったのですが、今日はめぼしい鳥には遭遇しませんでした。クロツラヘラサギは、前回写真を撮った16日を最後に姿を消したようです。その代わり、今日はこんなものに遭遇しました。ミミズだと思ったのです。やや大きめですが、普通に見かけるサイズですから。でも、何かがおかしいと思ってよく診て見ると子ヘビでした。何ヘビでしょうか。ヒバカリかなあ。ヒバカリだとすれば、成長してもさほど大きくはなりません。確か、以前にも葛西臨海公園でヒバカリは見たことがあったように思います。管楽器ケースの厚みは9cmあります。そこからヘビの大きさもわかりますね。小さいけど、頭をもたげています。ただ、警戒心はあんまりないようで、私が近付いて前に楽器ケースをおいても、すっ飛んで逃げることはありませんでした。それにしても、ヘビは鳥と違って飛んで移動はできません。それでも都会の真ん中の埋立地でヘビがいるということは、23区内にも、結構広範囲にヘビは分布している、ということですね。葛西臨海公園以外では、羽田空港に近い東京港野鳥公園(大田区)でも、確かシマヘビを診た記憶があります。そうそう、その東京港野鳥公園に少し前に行ったとき(やはり、そのときも鳥は空振りでしたが)こんなものに遭遇しました。これも、かなり小さかったです。何トカゲかは知りませんが、子どもでしょう。こちらは、逃げ足が速かったです。

2019.06.22

閲覧総数 2178

-

14

この国にしてこの政権、なのかな

菅内閣の支持率、48%に上昇…読売世論調査読売新聞社が5~7日に実施した全国世論調査で、菅内閣の支持率は48%となり、前回(2/5~7調査)の39%から9ポイント上昇した。不支持は42%(前回44%)だった。支持が不支持を上回るのは、昨年12/26~27の調査以来。前回調査の時点と比べ、新型コロナの新規感染者数が減少し、感染状況が落ち着いていることを反映したとみられる。政党支持率は自民党40%(前回37%)、立憲民主党6%(同5%)などの順で、無党派層は42%(同42%)だった。---48%という支持率は、それほど高いものではありませんが、それでも先月よりも9ポイントも支持率が上がった、支持率が不支持率を上回ったというのは、私にとっては絶句です。現状の政治状況のどこを評価すれば、支持率が不支持率を上回ることができるのか、私には分かりません。首相の息子が務める東北新社による総務省への接待攻勢とか、河井夫妻の選挙不正(河井は菅の子飼いの政治家)などスキャンダルまみれの上に、では、そんなスキャンダルなどかすむくらい経済状態が良いのかと言えば、その正反対です。このガタガタの経済状態の中、何故か好調だった株価についても、この数日に限れば急降下しているし、コロナ対策も右往左往、この政権の、いったいどこに評価するところがあるのか。もちろん、私はハナから自民党は大っ嫌いという先入観があるることは自覚していますが、それにしたって、「菅政権のここが素晴らしい」「ここが評価できる」という話を、ついぞ聞いたことがない。まだしも安倍は(いうまでもなく私は大嫌いですが)私の対極にある主張も持ち主たちによって熱く支持されてきたことは否定できませんが、そういう種類の人たちが菅も引き続き熱く支持しているようには見えません。前述のとおり、私は自民党は大嫌いですが、仮にどうしても自民党の中で人を選ぶとしても、もう少しマシな人物はいるんじゃないの?と思うんですけどね。でも、冷静に考えると、これはある意味必然なのかもしれません。ここでもうちょっとマシな選択ができているようなら、バブル崩壊後の日本は、ここまで沈没して来なかったでしょう。高度経済成長を成し遂げたのも自民党ですが(もっとも、その当時の自民党の少なからぬ部分は、後に自民党を割って出ている)、それ以降下り坂の日本を先導してきたのも自民党。現在のコロナ禍こそ全世界の問題ですが、バブル崩壊後の経済低迷を全体としてみれば、ほぼ日本だけの沈没現象です。この間、1年にも満たない日本新党と3年あまりの民主党政権時代を除き、自民党が、この「成果」を成し遂げてきました。日本人は地獄の底まで自民党について行きたいのかもね。安倍政権もそうだったけど、これほどまでにスキャンダルと政策ミスを繰り返し、経済状態という成果もガタガタの状態で、他の国なら、いや、10年前までの日本だって、ここまでくれば政権は吹っ飛びます。ところが今の日本では、ここまでやっても政権はひっくり返らない。何やっても政権を失うことまではないという安心感(?)があるから、この状態でもなお、自民党内にさほどの反省も、危機意識も、自浄作用も表面化してこない。このまま行けば、日本という国は地獄の底まで、自民党と心中し続けることになるかも知れません。私としてはごめん被りたいけれど、何を言ったって何も変わらない、なるようにしかならない、という絶望感、諦めに近いものもあります。政治に真剣に何かを期待しても、どうせ思うようにならずあとで失望するくらいなら、最初から期待なんか抱かない方が精神衛生によい、という感覚すら生じています。簡単にいえば、醒めてしまっている状態。ひょっとしたら私だけではないかもしれませんね、少なくない人がそう思っているのかもしれません。みんながそう思ってしまっているからこんな状況になっているのだとしたら、そんなことをいっている場合じゃないだろう、とも思うのですが、どうにも奮い立たない。こればっかりはどうしようもありません。

2021.03.09

閲覧総数 3598

-

15

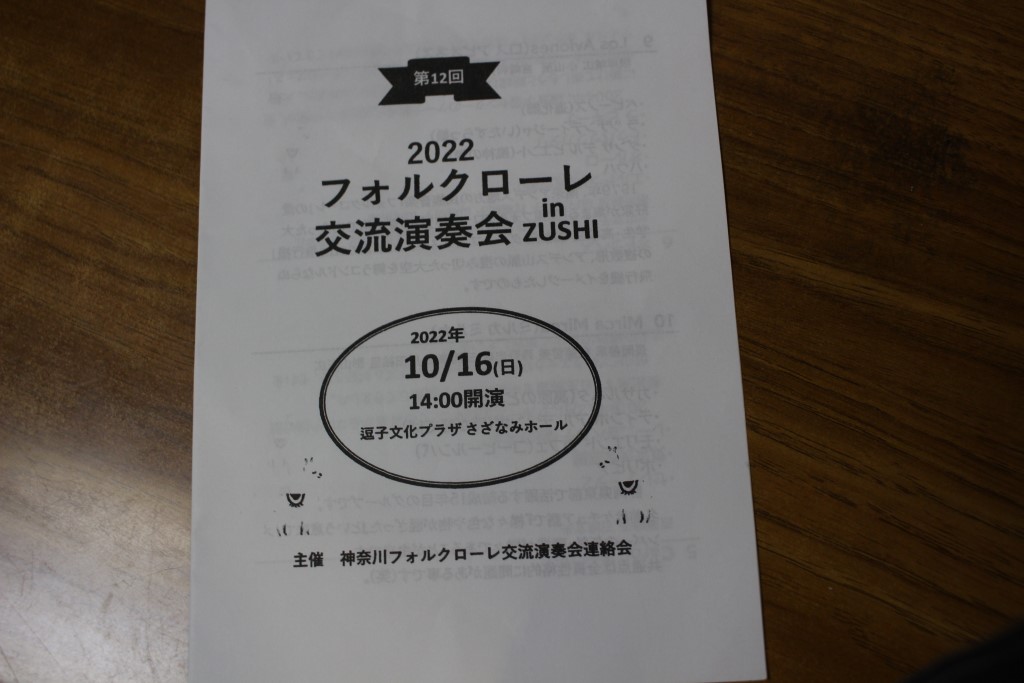

2025フォルクローレ交流演奏会in Zushi

告知していませんでしたが、11月24日に演奏してきました。実は朝起きたらひどい腰痛いや、痛みはないのですが腰に異様な違和感があって、会場まで行けるのか?と思いましたが、歩くこと自体には支障がありませんでした。夕方には大分回復してはいましたが。4曲演奏しましたが、そのうち2曲をYouTubeにアップしした。1曲目、チャピ・チャピーニです。マリュク・デ・ロス・アンデスの曲てす。実は1998年か99年頃、当時参加していた「グルーポ・インカコーラ」で何回か演奏したことがある曲ですが、四半世紀ぶりに演奏しました。演奏候補曲としてなんとなく曲名を挙げたのは私なのですが、一度練習してみて、「やっぱり、いいや」って思ってしまいました。ところが、他のメンバーが「演奏する」と言い張り、結局演奏することに。最初に曲名を挙げなければよかったな、なんてね(笑)もう1曲はリンダ・モレーナ。「モレナーダ」のリズムの舞曲です。これは初めて演奏する曲です。と言っても、実は昨年の同じ演奏会で演奏予定だったのですが、当時はまだ未完成だったので演奏曲から外し、ゴールデンウィークのお台場での演奏でも予定していたものの、ボーカル担当が風邪でのどを痛めていたためにまた予定曲から外し、3度目の正直でやっと日の目を見ました。サンポーニャの半音管がマルタしかなく、半音管付きのサンカは持っていないので、サンカとマルタで無理矢理1組の半音管(マルタ用)を共用しました。(マルタ、もっとも標準的な、アルトリコーダーに近い音域のサンポーニャ、サンカはその1オクターブ下のサンポーニャです)

2025.11.26

閲覧総数 18

-

16

立山・真砂岳で雪崩

真砂岳で雪崩、7人死亡 富山・立山連峰23日午前11時ごろ、富山県立山町の立山連峰・真砂岳(標高2860メートル)の西側斜面で雪崩が発生したと110番通報があった。山岳警備隊などが現場から7人を救助し、病院に搬送したが、県警は全員の死亡を確認した。死亡したのは男性が4人、女性が3人という。県警によると、現場は室堂(標高2450メートル)から北東約1・5キロ。幅約30メートル、高さ約600メートルにわたって斜面の雪が崩れたという。現場には登山客やスキー客がいたという。雪崩が起きた午前11時現在、室堂は晴れで、零下4・3度。積雪2メートル40センチで風速2メートル。立山室堂山荘によると、周辺は19日ごろに柔らかい雪が積もった後、あられが降る日が続き、23日は朝から晴れていたという。立山連峰の雪渓などを研究している立山カルデラ砂防博物館(立山町)の飯田肇・学芸課長は「寒暖差が大きいときに発生しやすい表層雪崩と思われる。雪の中に『滑り面』となる弱い層があり、上に積もった雪の重みに耐えられずに、この滑り面で雪崩が起きたと考えられる」と話した。---この遭難事故についてのニュース映像もあります。これを見ると、現場は雷鳥沢キャンプ場の上部だったようですね。今年の夏に立山に登ったときの写真です。中央やや左の山が真砂岳。雪崩は、この写真でいうと左端(あるいは、写真からははみ出した位置かもしれません)のあたりで起こったようです。わたしは、立山にはこの夏登ったのが初めてで、もちろん積雪期に登ったことはなく、現場付近が積雪期にどういう状態なのかは知りませんけど、雪崩が起きた当時の積雪は既に2メートル半あったそうです。しかも、貼り付けた動画のニュース映像の中で、山小屋従業員が昨日一昨日と気温が低くて雪も降って、今日は晴れて気温が上がったと言っています。ま、気温が上がったといっても氷点下ですが、雪崩要注意の状態だったと思われます。わたしの乏しい雪山経験では、そういうときに谷筋を歩くものじゃないと思うのです。しかも、何てったって日本有数(世界でも有数)の豪雪地帯である立山です。ただ亡くなった7人のうち2人はガイドだったとのことです。ガイドが雪崩の危険性について、無知であるはずはないので、雪崩の危険は比較的少ないと判断していたのかも知れません。そのあたりの経緯はよく分かりませんが、尾根筋を歩くべきではなかったか、という気がします。もっとも、事故に遭遇したのが(狭義の)登山者なのかスキーヤーなのかも、わかりませんけど。どうも、別記事によると死亡が確認された7人以外にも、連絡の取れない人が少なくとも1人いるようで、更に死者が増える可能性もあるようです。私自身は、幸いこれまでに雪崩にあったことはないし、遠方からでも目撃したことはありません。ただ、たとえば、ゴールデンウィークの涸沢なんて、年にもよりますが、谷間全体が雪崩の跡だらけのこともあります。こういう場所は、すごくなだれが起きやすいわけです。だから、涸沢に入ることができるのはゴールデンウィーク以降に限られます。それも、年によっては、涸沢より上はゴールデンウィークでも雪崩の危険が残って、登山禁止になることがあります。この写真を撮ったとき(去年の4月28日)も、山岳警備隊から、左よりのコースは雪崩の危険があるから右よりのコースを登るように指示されました。この年末も雪山に登る予定ですが、くれぐれも気をつけることにしよう。追記続報によると、遭難者はいずれも山スキーのベテランだったようです。毎年この時期に立山に入山していたそうで、ということは通常はあまり雪崩の心配がいらなかった場所と時期(まあ、確かにまだ11月ですから)だったのかも知れません。とはいえ、斜面で雪があればどこでも雪崩が起こりうる、とりわけ深雪が大量に積もった直後は要注意、ということですね。なお、他に連絡が取れにい人がいる、というのは、その後の調べで現地にはいなかったことが確認されたそうです。

2013.11.23

閲覧総数 204

-

17

全方位に迷惑をかけて、そのお金はどこに消えたの?

<晴れ着トラブル>卸会社へ滞納5000万円 給料遅配も晴れ着のレンタル・販売会社「はれのひ」と契約した新成人に成人の日に振り袖が届かなかった問題で、晴れ着などを販売していた着物卸会社への同社の支払いが1年以上前から滞り、未回収額が3社で約5000万円に上ることが分かった。従業員への給与支払いが同じころから遅れ始めたとの証言もあり、同社の資金繰りが悪化していた可能性が浮上した。一方、新成人らによる警察への相談件数は9日までに東京、神奈川、茨城で計400件を超えており、業界誌が中心となって被害者の会を発足させた。同社に帯などの和装小物を卸していた京都の会社によると、2016年11月ごろから支払いが滞り、それ以降は新規の注文を受けていなかったが約550万円が未払い、現在は連絡が取れないという。着物代など3000万円近くの支払いが滞っているという着物の卸会社は、成人の日に社員が着付けの手伝いに行く予定だったが、3日ほど前から連絡がつかなくなった。着物は引き渡しており、今後支払いも望めないと。別の会社も1000万円以上の未払いがあるという。また、はれのひの元従業員の女性によると、16年末に初めて給与の支払いが遅れ、その後も遅配が続いた。同日までに神奈川県警、警視庁、茨城県警に400件以上の相談が寄せられた。支払った額は1人当たり30万~90万円で、全国で数千万円に上る可能性もある。(要旨)---何を隠そう、私は自分自身が二十歳の時には成人式には行かなかったのですが、そのバチがあたったのかどうか分かりませんが、20代後半から30代前半にかけて、8年間も成人式の手伝いをすることになってしまいました。それももはやだいぶ昔の話になりましたが、ふと気が付くと自分の子どもの成人が、もうそれほど遠い将来でもなくなってきています。(18歳成人の民法改正がどうなるか次第で、あと何年後なのかは変わってきますが)で、成人式にみんながみんなきれいな着物を着ていくことへの批判の声もあるようですが(それも分からないではありませんが)、子どもが「着たい」と言えば、おとーちゃんとしては、「ダメだ」なんて言う気は毛頭ありません。だから、そのときにこんな事態に巻き込まれることだけはごめんこうむりたいものです。何十万円のお金を払った挙句、一生に一度の機会を台無しにされたのではたまりませんから。1月8日が成人の日であり、そのための着物なのに、その1月8日を目前にして客に黙って営業停止、というのは、無責任を通り越して意図的な詐欺と言われても仕方がないでしょう。それにしても、お客からは代金を受け取り、着物の卸業者には支払いをせず、従業員にも給料を払わず(引用記事には遅配と書かれていますが、別記事では昨年9月以降給料が払われていない、ともいいます)、またやはり別報道によると着付け会場のホテルの会場使用料や、店舗の家賃すら払っていないようです。お金は集めて、何も払っていない。じゃあ一体、そのお金はどこに消えたの?と思ってしまいます。すでに多額の負債があって、その返済に充てていたと考えるのが妥当なのでしょうが、これだけ無責任な逃げ出し方を見ると、社長がポケットに入れてトンズラしたのでは?という疑いを抱きたくなってしまいます。こういう事態に巻き込まれるのを避けるには、どうしたらよいのでしょう。私は成人式の着物のことなんてまったく門外漢なのですが、半年も1年も前から代金先払い、というのが常識なのでしょうか。私は、ものを買うのに先払いなんてしたことがないので、普通は商品(着物)を受け取るときに払うんじゃないの?と思うのですが、考えてみるとそうではない支払いもなくはないですね。交通機関の運賃です。「切符」は支払いと同時であることが多いですが、それも団体旅行や国際線格安チケットの場合は、支払いの時点では正規の切符は受け取れないことがあります。成人式の着物も、それと同じ世界なのでしょうか。だとすると、信用できそうな業者を判断するしかない、ということになりそうです。海外旅行のチケットと言えば、昨年旅行会社の「てるみぐらふ」が倒産して、相当の被害が出ました。今回の倒産も、「てるみくらぶ」の件と類似性を指摘する声もあるようです。あの倒産劇は、最後には社長の逮捕という結末に至りました。今回の件も、経営者逮捕という事態になるのでしょうか。

2018.01.10

閲覧総数 241

-

18

ダブルスタンダード

記憶遺産「中国はユネスコの場を政治利用」 菅官房長官が批判 「いたずらに負を強調」菅義偉官房長官は2日の記者会見で、中国政府がユネスコの世界記憶遺産に南京事件と慰安婦の歴史資料の登録を申請していることに関し、「日中間の過去の一時期の負の遺産をいたずらに強調しようとしていることは極めて遺憾だ」と強い不快感を示した。菅氏は「日中両国が関係改善のために努力する必要がある時期に、中国がユネスコの場を政治的に利用している」と牽制。外交ルートを通じて昨年6月に中国政府に抗議し、申請の取り下げを求めてきたことを説明した。---記憶遺産、4~6日に審査 シベリア抑留と東寺文書歴史的な文書や絵画の記憶遺産への登録を決めるユネスコ国際諮問委員会が、10月4~6日にアラブ首長国連邦で開かれる。日本からは第2次大戦後のシベリア抑留の資料と国宝「東寺百合文書」の2件を申請している。結果は7日までに公表される見通しだ。中国が申請した南京大虐殺や従軍慰安婦の資料も審査される。日本政府は真正性を疑問視し取り下げを求めていた。「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録に続き、歴史問題をめぐる対立を招く恐れがある。---方やわが国はシベリア抑留を世界記憶遺産に申請しながら、南京事件と慰安婦の歴史資料の登録を申請している中国に対して不快感を示すとは、お笑い種としか言いようがありません。こういうのをダブルスタンダードというのです。「日中間の過去の一時期の負の遺産をいたずらに強調しようとしていることは極めて遺憾だ」だそうですが、「日中間」を「日露間」に言い換えれば、そのままシベリア抑留を記憶遺産に申請したことに対する批判になりそうです。もっとも、実際にはロシアは日本に対してそのように批判したわけではないですけど。負の遺産と言えば、かのアウシュビッツは負の遺産として世界遺産に登録されています。ナチスのユダヤ人虐殺がらみでは、「アンネの日記」も記憶遺産に登録されています。そのことから考えても、「負の遺産を強調するのはけしからぬ」などという言い草に、説得力はまったくない。したがって、もちろんシベリア抑留を記憶遺産に申請することは望ましいことです。が、そうである以上、南京事件や従軍慰安婦についても記憶遺産に申請することもまた、望ましいことです。それを政治利用だというなら、シベリア抑留もおなじことです。どちらも登録するか、どちらも登録しない(申請を取り下げる)か、いずれかしかないでしょう。日本政府は真正性を疑問視ともありますが、軍が直接強制連行したかどうかはともかくとして、慰安婦と呼称される女性たちが存在したこと、人数について議論はあるけれど、日本軍が南京できわめて大規模な虐殺を行ったことは、疑いのない事実であるし、従来の日本政府自身の公式見解でもそのことは認めています。要するに、ネトウヨ政権にとっては認めたくない事実だから認めないぞ、というレベルの話に過ぎません。

2015.10.02

閲覧総数 231

-

19

野中広務の講演を聞いてきました

昨日の日記で告知した、「南京事件71周年 12・13集会」に行って来ました。集会の目玉は、なんと言っても、自民党幹事長、官房長官などを歴任した、あの野中広務の講演です。83歳という年齢にもかかわらず、1時間以上(かなり予定をオーバーした模様です)の講演に、一度も椅子に座らないのです。立ちっぱなし。声もよく通るのは、さすがに引退したといえども政治家です。そして、話も面白かった。自民党出身者だけに、全ての話に全面的に賛同、というわけではないのですが、大筋として、非常にもっともな話が多かったし、平和への思い、日中の友好関係への思いには感銘を受けました。彼自身は、戦争体験者ではありますが、南京大虐殺を直接体験しているわけではありません。しかし1971年、京都府議時代に後援会関係者200人とともに上海、蘇州、南京をめぐる旅をしたときに、思いがけない体験をしたのだそうです。後援会員の1人が、南京市街にはいると急にガタガタと震えだして、とうとう倒れてしまったのだそうです。後で回復した彼は野中氏に、「私は戦争の時、京都の福知山20連隊の一員として南京攻略に参加し、まさにここにいたのです。いま南京に来て、当時を思い起こし、地の底に足を引きずり込まれるような状態になり、体が震えてきたのです」と語ったそうです。その彼の体験とは、南京城内に入ったとき、便衣兵(軍服を捨てた敗残兵)狩りのためあちこちの家を調べているうちに、女性と子どもばかりが逃げ込んでいる家を発見したのだそうです。それで「ここは女、子どもばかりです」と言って扉を閉めようとすると、上官が「何を言っているのだ、その中に便衣兵がいるのだ、例外なしに殺せ、容赦するな」と命じ、その家ごと焼き払って皆殺しにしてしまった、というものです。そして、小泉政治に反対する確固たる信念。こういう人が自民党の有力者になったのですから、やはり自民党という政党の懐の深さは、侮りがたいものがあります。もっとも、最近は自民党からこういう人がずいぶん減ってしまったように思います。小泉チルドレンなんて、言っては悪いけれど、良くも悪くも目立たない、個性が感じられません。本当に将棋の駒としての議員に過ぎない感じ。ま、その中である意味目立っている(悪い意味で)のが、かの稲田朋美大先生かな。一応、写真撮影係というスタッフだったので、コルチャック先生から借りたデジカメで写真を撮りまくりました。でも、カメラは返してしまったので、手元に写真はありません。自分の一眼レフも持っていったので、何枚かは撮りましたが、フィルムカメラなので現像するのはまだ先かな。それに、室内だったので50mmの単焦点レンズしか持っていかなかったのですが、やはり50mmでは演台が遠い・・・・・・。

2008.12.13

閲覧総数 35

-

20

麻生太郎が自民党総裁に選出されたそうですが

http://www.asahi.com/politics/update/0922/TKY200809220200.htmlより福田首相の辞意表明に伴う自民党総裁選は22日投開票され、幹事長の麻生太郎氏(68)が全体の3分の2の得票で圧勝し、第23代総裁に選ばれた。麻生氏は24日に召集される臨時国会で首相に指名され、同日夜には麻生内閣を発足させる。総裁選は10日に告示され、麻生氏以外に元政調会長の石原伸晃(51)、元防衛相の小池百合子(56)、前防衛相の石破茂(51)、経済財政相の与謝野馨(70)の4氏も立候補。5人が争う異例の選挙戦となった。(以下略)--------------------------私の目には、異例の選挙戦ではなく異例の出来レースとしか見えないのですが。しかも、始まる前から結果が見えているものだから、世間の注目度もかなり低いように感じます。私の周囲でも、自民党総裁選のことが話題になることはほとんどありません。もともと私は自民党という政党は大嫌いなのですが、その嫌いな自民党の5人の総裁候補の中で、一番嫌いなのが麻生太郎。まあ、だからといって他の誰1人として、支持したいと思う人物などいないけれど。麻生太郎の次に嫌いなのが小池百合子。まだ多少はマシな部分もあると思えるのは残りの3人。麻生太郎のどこが問題で、どこが嫌いかは、以前の日記に書いたので繰り返しません。しかし、麻生は人気があるとされているけれど、本当にそうなのでしょうか。「AERA」9月29日号に、前回総選挙で麻生と小泉の2人の応援演説を受けたある自民党議員の関係者によると、聴衆の集まり方に歴然とした差があったとか。「小泉人気が核爆弾レベルなら、麻生人気は地雷レベル」だそうです。そうだろうなと思います。私は小泉だって大嫌いですが、しかし小泉に演説の才があること、国民を引きつけるものすごい力があったことは認めなくてはなりません。実際には、その陰では広告代理店のバックアップがあったようですが、本人にまるで素質がなければ、広告代理店がどんなにバックアップしたところでそれを生かすことはできません。(例えば安倍晋三のように)もっとも、その小泉が推した小池百合子は得票第3位、しかも一般党員票は一票も取れなかったということで、小泉の神通力もだいぶ弱まったようですが。で、麻生太郎ですが、演説が魅力的とは、私には全然思えません。小泉と(中身の善し悪しは一切度外視して演説の外見だけで見て)比較して天と地の開きがあると、私も思います。麻生太郎が「アキバ系」で2ちゃんねるに書き込みしたこともある、などと報じられていることも、どうかなと思います。そんなことで喜ぶのは、それこそ2ちゃんねらーやネットウヨクのような連中ばかりでしょう。そりゃ、「本拠地」である秋葉原で演説すれば聴衆が集まるというのは分かりますが、少なくとも、有権者の半分を占める女性が、「アキバ系」と言われる首相を積極的に支持するかどうかは、かなり疑問です。問題は、解散をするかどうかです。最初は11月9日投票と言われ、それから10月26日投票といわれ、最近は解散先送りなんて説も出てきています。何となくね、「麻生人気」がどんどん落ちていることを肌で感じているから、解散先延ばしの観測気球を上げ始めたのかな、という気もします。去年の参議院選では、土壇場で安倍が投票日を一週間動かしたために、全国の自治体の選管は大混乱に陥り、少なからず費用が無駄になっています。また、党利党略で同じことを繰り返すつもりなのかな・・・・・。

2008.09.22

閲覧総数 40

-

21

立つ鳥跡を濁すのか・・・・・・・

http://mainichi.jp/select/today/news/20080902k0000m010099000c.html首相退陣表明:突然の緊急会見 後継は麻生氏軸に調整福田康夫首相は1日午後9時半から、首相官邸で緊急に記者会見し、「新しい布陣の下、政策実現を図るためにきょう辞任を決意した」と述べ、首相を辞任する考えを正式に表明した。昨年9月12日に安倍晋三首相(当時)が突然、辞任表明したのに続き、福田首相も任期途中で政権を投げ出す異常事態になった。首相退陣に伴い、自民党総裁選に焦点が移るが、後継レースは自民党の麻生太郎幹事長を軸に進むとみられる。(以下略)----------------正直に言います、私は自民党は大っ嫌いですが、福田首相は、嫌いではなかったです。少なくとも、対中関係改善への努力だけは、大いに評価できます。まあ、それ以外は特に評価できる部分はないですけれど。それでも、(私にとって)何一つ評価に値する部分がなかった小泉政権や安倍政権に比べれば、評価に値する部分が一つでもあるというだけでもかなり違う。しかし、そんなせっかくの評価をパーにしてしまうようなやめ方ですね、これは。結果として安倍とまったく同じやめ方ではないですか。なんか、非常にがっかり。所詮は自民党か。あの太田大臣の「消費者がうるさい」発言、「潔癖バカ」発言が最後のとどめ担ったのかも知れませんけど。だけど、後任は、あの核武装発言擁護男、「野中(広務)のような部落出身者を日本の総理にできないわなあ」発言の麻生太郎???それだけはやめてくれ。というか、総選挙をやらないまま首相が2人替わって、まだ総選挙をやらないなんて、あり得ないでしょう。小沢だって、全然好きな政治家ではないけれど、麻生に比べればまだ10倍はマシというもの。

2008.09.01

閲覧総数 46

-

22

「在日」は誰だ

アイヌ、琉球は縄文系=本土は弥生人との混血―日本人のDNA解析・総研大など日本人を北海道のアイヌ、本土人、沖縄の琉球人の3集団に分けた場合、縄文人に起源があるアイヌと琉球人が近く、本土人は中国大陸から朝鮮半島経由で渡来した弥生人と縄文人との混血が進んだことが確認された。総合研究大学院大や国立遺伝学研究所(遺伝研)、東京大などの研究チームが、過去最大規模の細胞核DNA解析を行い、1日付の日本人類遺伝学会の英文誌電子版に発表した。アイヌと琉球人が同系との説は、東大医学部の教官を務めたドイツ人ベルツが1911年に初めて論文発表した。頭骨の分析では、狩猟採集生活の縄文人は小さい丸顔で彫りが深く、約3000年前に渡来し稲作をもたらした弥生人は北方寒冷地に適応していたため、顔が平たく長い傾向がある。総研大と遺伝研の斎藤成也教授は「ベルツの説が101年後に最終的に証明された。本土人は大ざっぱに言えば、縄文人2~3割と弥生人7~8割の混血ではないか。今後は縄文人のDNA解析で起源を探るほか、弥生時代に農耕が広がり人口が急増した時期を推定したい」と話している。---記事にあるように、これは従来から言われていた説がDNA鑑定によって再確認された、というだけの話です。日本にいつから人類が住み始めたかは判然としないものの、第四紀更新世(1万年前より古い時代)には、すでに人が住んでいたことははっきりしています。旧石器時代の日本における人類の足跡は、2000年に発覚した旧石器捏造事件によってかなり揺らいでしまい、前期・中期旧石器時代に関しては、日本に確実に人類が住んでいた証拠は消滅してしまっています。ただ、後期旧石器時代(3万年前より新しい時代)については、捏造と無関係の遺跡が見つかっているので、日本にヒトが住んでいたことは間違いない。旧石器時代人と縄文人の関係は、よくわかってはいません。旧石器時代の石器などの遺物は数多く見つかっているものの、人骨はごくわずかしか見つかっていないからです。旧石器時代人は縄文人の祖先かもしれないし、別々に渡来した別系統の民族だったかもしれません。わずかな例からは別々の系統という可能性が示唆されているようです。ただし、旧石器時代人も縄文人も単一の集団だったとは限りません。いずれにしても、旧石器時代人も縄文人も、東南アジアから北上してきた南方系の集団であることはほぼ間違いないようです。つまり、この日本列島に最初に住み着いた人々(旧石器時代人、あるいは縄文人)は、南方系だったと思われます。その後、弥生時代以降になって、新しい集団が日本に流入します。中国大陸から朝鮮半島経由でやってきた北方系の弥生人です。弥生時代の始まった時期には諸説ありますが、2千数百年前から3千年前くらいと考えれば間違いありません。弥生人の渡来もその頃に始まったのでしょう。縄文人が先住者で弥生人は後発ですが、弥生人のほうが勢力が強く、日本本土の主要部分は弥生人が占拠し、縄文人は駆逐されました。駆逐といっても、完全消滅したわけではなく、混血によってある程度の痕跡は現代の日本人にも残されています。その割合は、記事にあるように、おおむね「縄文人2~3割と弥生人7~8割の混血」という程度ではないかといわれます。しかし、後発組の弥生人は日本のすべての地域で多数派になったわけではなく、縄文人の血筋が色濃く残った地域が二つあります。それが、北海道のアイヌと沖縄、というわけです。ただし、歴史的に見れば、北海道と沖縄に限らず、東北地方の広い範囲(蝦夷)と九州南部(熊襲)に、大和朝廷に服属しない異民族が存在していたことが知られています。熊襲は古墳時代には平定されていますが、蝦夷が最終的に征服された時代ははるかに新しく、平安時代の終わり、源頼朝によってです。源頼朝が鎌倉幕府を開いた際の「征夷大将軍」という称号が「蝦夷征服の将軍」という意味であったことは、いまさら説明する必要もないでしょう。蝦夷や熊襲と、現在のアイヌ、琉球人との関係ははっきりしませんが、やはり縄文人の血筋を色濃く受け継いでいた人々であった可能性が高そうです。いずれにしても、現代のわれわれ日本人の祖先は、主要部分が朝鮮・中国から渡来した人々、一部が南方から渡来した人々と見て間違いないでしょう。朝鮮半島から、あるいは中国から朝鮮半島経由で渡来した人々は、弥生人だけではなく、それ以降も7~8世紀ころまでは絶えることがなかったようです。だから、朝鮮半島出身、あるいは朝鮮半島経由の血筋をまったく引いていない、などという日本人は、よほど近年に帰化した人(たとえばフィンランドから帰化したツルネン・マルテイとか、米国人から帰化したドナルド・キーンとか)以外は、皆無と言っていいはずです。皇后が以前に、自分たちの祖先には朝鮮からの血が入っている、という発言をしたことがあります。当然の話です。入っていないはずがない。私にも、あなたにも、安倍晋三にも石原慎太郎にも、在特会の桜井誠にも、朝鮮半島由来の血筋は、間違いなく入っています。---話は変わりますが、尼崎市の遺体遺棄・行方不明事件で連日マスコミをにぎわせている角田美代子を巡る都市伝説に、「彼女は在日朝鮮人だ」というのがあります。明白なデマです。デマ話の根拠になったのは、角田の「戸籍上の従兄弟」が李正則という在日韓国人だから、ということなのですが、わざわざ「戸籍上の」と注釈がついているのは、養子縁組によって従兄弟になっただけで、血がつながっているわけではないからです。そんなことは、マスコミで散々報じられているので、ちょっと調べればすぐに分かることです。週刊新潮や文春が彼女の生い立ちを追っており、彼女の両親の職業から、もともと名乗っていた苗字(角田は母方の苗字で、もともとは父方の苗字を名乗っていたらしい)から、若い頃の「武勇伝」から、みんな報じられています。どこにも、彼女が在日(あるいは帰化した)という痕跡はありません。それにも関わらず、一度犯人の周辺に在日韓国・朝鮮人の名を見つけたが最後、誰でも調べれば分かる、あたりまえの事実すら目に入らなくなって、ひたすら「在日の犯罪」と思い込むのが、ネットウヨク脳という奴なのでしょう。まったく救いようがない。ええ、確かに問題の角田美代子にも、朝鮮由来の血は入っているでしょうよ、前述のような意味ではね。そういう意味で、朝鮮由来の血を引いていない日本人などいません。ネットウヨクだって同じです。

2012.11.01

閲覧総数 137

-

23

政府紙幣って・・・・・・

http://www.asahi.com/politics/update/0201/TKY200902010122.html「政府紙幣」発行 自民・菅氏「非常に興味」自民党の菅義偉選挙対策副委員長は1日、フジテレビの番組で、日本銀行の代わりに政府自ら「政府紙幣」を発行し、景気対策を進めるべきだという考え方が一部にあることについて「非常に興味を持っている。100年に1度の危機の中では一つの政策だと思う」と前向きな姿勢を示した。「(政府紙幣を)やることによって輸出産業が一息つくと思う。検討することはあっていい」とも語った。 ----------------------------定額給付金みたいな無意味なバラマキをやりたがる政府に紙幣の発行を自由にさせて、大丈夫なんでしょうか。しかも、「選挙対策副委員長」の発言って、選挙対策のバラマキをやるために、好きなように紙幣を発行したいという意味に読めてしまいます。ちょっと買い物に行くのにリュックに札束を詰め込んでいかなければならないようなことにならなければいいのですが。

2009.02.01

閲覧総数 26

-

24

今どき不敬罪ですか?

民主党会派の平山参院議員、陛下に携帯カメラ向ける無所属で民主党会派に所属する平山誠参院議員が、13日の開会式に臨席される天皇陛下を衆参両院議員が整列して迎えた際、陛下を携帯電話のカメラで撮影していたことが同日、分かった。自民党参院議員ら複数の議員が目撃した。平山氏は産経新聞などの取材に対し、今回に限らず毎回撮影していることを認めたが、「撮影時には陛下は(国会の階段を)上がられていて今回は(お姿を)撮れていない」と釈明。「参列を撮ったり、礼をしているときに撮ったら失礼だが、それはしておらず陛下に礼を欠く態度では撮っていない」と述べた。これに対し、自民党からは「陛下に対して畏敬の念がない。緊張感が足りない」(小坂憲次参院幹事長)などと批判が噴出。同じ会派の民主党の羽田雄一郎国対委員長らからも問題視する声が上がっている。----何が問題なのか、まったく理解できません。式典の最中とか、議場内で国会開会中ならともかく、この「事件」は、読売新聞の報道によると「陛下が(国会中央玄関の)車寄せに到着した段階で、携帯電話で写真を撮っている議員が現認された」とのことです。どこかの中小企業のワンマン社長じゃあるまいし、お車が到着したら直立不動でお出迎えとか、馬鹿馬鹿しすぎます。「陛下に対して畏敬の念がない。緊張感が足りない」というのも、全然理解できません。天皇という一個人に、「畏敬の念」を持つか否かなんて、本人の自由でしょう。ちなみに、私自身は、現在の天皇に対しては悪意も敵意も全くない(実際の人柄は知りませんが、見た印象では人の良さそうな感じで、好感を持てます)けれど、しかし畏敬の念なんてものは持ち合わせていません。まあ、私は国会議員じゃないけどね。自民党の一部議員は(民主党の一部議員も)、未だに戦前の不敬罪のあった時代の価値観で生きているみたいですね。それを報じる産経新聞なども同様です。そのうちに、「陛下にカメラを向けるなんて、目が潰れる」とか言い出すんじゃなかろうか。

2011.09.13

閲覧総数 134

-

25

右手で払った賠償金を、左手に寄付してください、と

もう3ヶ月近く前の話ですが、ベネッセから大規模な情報漏えいがありました。前後関係から考えて、我が家の個人情報も漏洩していたとしか思えない、と当時の記事に書いたことがあります。個人情報漏えいあれから3ヶ月近く、ベネッセからは何の手紙も送られてきませんでした。ひょっとして、私の思い違いで、実は我が家の情報は漏洩していなかったのかな?なーんて思い始めた今日この頃、思い出したようにベネッセからお詫びの手紙が届きました。やっぱりうちも漏洩データの中に入っていたのね。まあ、以前ベネッセの「こどもちゃれんじ」を取っていて、なおかつ突然ジャストシステムからスマイルゼミという通信教育のダイレクトメールが送られてきた、という前後関係から考えて、我が家の分のデータが流れていなかったはずはないと思っていましたけど。お詫びの手紙と言ったって、手書きの部分などはなく、ダイレクトメールと同じで、宛名シールを印刷してまとめて送るだけなのに(何しろ、送付先の宛名データはあるわけです)、またずいぶんと時間がかかったものです。まあ、何千万世帯という単位なので仕方がないのかもしれませんが。しかし、私がびっくりしたのは、手紙が遅れたことよりも、その中身です。お詫びの品は500円の金券(楽天Edy・Amazonギフト券・nanaco・図書カードのいずれか)または「ベネッセこども基金」への寄付500円だそうです。は?????子どもたちへの支援のために寄付をするという、そのこと自体はやぶさかではありません。例えばユニセフとか、赤十字とか、寄付を受け付ける様々な団体があります。そういう団体に寄付ということなら考えないではありませんけど、「ベネッセこども基金」って、何ですか?自分の会社の関連団体に寄付してくださいって、つまり右手で払った補償金を、そのまま左手に寄付してください、ということです。それはちょっとあまりにひどいんじゃない??と思ってしまうわけです。金額的にも、安すぎるという意見もネット上には散見されるようです。私も、そういう気持ちがないわけではないのですが、ただ、漏洩の件数が何千万件にもなるだけに、ダイレクトメールが送られる、という以上の何かの被害が特定の個人に襲い掛かる可能性は、天文学的に低いと思われます。万が一にも、流出情報が、より悪質な悪徳商法や犯罪のに利用された場合には、個別に責任を取ってください。その前提の上で、単に情報が流出しただけ(それによってダイレクトメールが送られただけ)の大多数に関しては、この程度の金額で仕方がないかな、という気はします。もちろん、我が家は金券で受け取ります。別に500円がどうしてもほしいわけじゃないけど、金額の多寡ではなく、納得のいかない「寄付」をする気はないので。

2014.10.01

閲覧総数 361

-

26

ウランが「自給」という不可解

【川内再稼働に見る“反原発”新聞の偏向(上)】「見出し」ににじむ「悔しさ」と「歪み」複数の意見が対立する中で、自己に不利な事実をわざと報じないか、あるいは有利な事実を殊更大きく報じることを偏向報道という。九州電力川内原発1号機が再稼働を果たした際の朝日、毎日、東京の各新聞を見るとまさにこの定義が当てはまった。新聞は同じではないのだから、それぞれの主張があってよい。しかし複数の新聞を購読する読者が少ない中、何が偏向報道かを見極めるのは極めて困難だろう。取材班は、再稼働当日の8月11日付と翌日付の記事を洗いざらい分析し、浮き彫りにしてみた。(原子力取材班)一面の見出しにも「主張」入れ込む「リスク抱え原発回帰」(朝日)「再稼働見切り発車」(毎日)「『反対多数』世論の中」(東京)川内原発の再稼働から翌日付の朝刊1面トップの大見出しには、“反原発”新聞の悔しさがあふれていた。解説や論説は別にせよ、事実を素直に伝えるべき記事の見出しに自社の主張を入れ込むのは、あまり好ましいとはいえない。一方で、産経は「川内原発 再稼働」、読売は「川内原発 14日発電」とオーソドックスな1面見出しで、事実の伝達と主張は別という基本を守っている。~“反原発”の記事を読むと、目につくのは「電気は足りている」という主張だ。朝日は1面で「事故で日本のすべての原発が止まり、私たちが『原発なし』の暮らしを始めて約2年。猛暑の夏でさえ電気は足りている」と主張した。同じく東京新聞は「原発に依存しなくても、電力をまかなっていけると、日本が自ら証明した。猛暑の今年も、全国的に安定供給が実現されている」と指摘した。電力がいまも安定供給されている中にどういう欠落が潜んでいるのか。記者は知っているにもかかわらず、なぜ触れないのか。まず東京電力福島第1原発事故前に、全電力の3割をまかなっていた原発の停止により、現在は、ほぼ9割を火力発電に依存しているという異常な実態を見ていない。日本のエネルギー自給率は事故前に2割近かったが、現在は6%しかない。政情不安な中東のエネルギーに依存するのは、国そのものを危うくしかねない。資源の輸入依存度は下げていくのが望ましい。~リスクが存在するのは原発だけではない。リスクに言及するなら、原発や自然災害、あるいは交通事故や殺人事件などを含めた総合的なリスクをどう比較し、どう捉えたらよいかという観点が必要なのではないか。日航ジャンボ機墜落事故や、兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故を挙げるまでもなく、科学技術の恩恵による便利さの裏側には、人が死亡するという重大なリスクが潜んでいる。飛行機や車が良くて、原発はダメという「明快な根拠」が見当たらない。(以下略)---連日ネトウヨ機関紙の産経に対する論評になってしまいますが・・・・・・「複数の意見が対立する中で、自己に不利な事実をわざと報じないか、あるいは有利な事実を殊更大きく報じることを偏向報道という。」だって!!一瞬、産経がこれまでの自らの報道姿勢を恥じて自己批判する文章かと思ってしまいましたよ。ところが、そうじゃなくて他紙の報道態度への批判なんだから、笑うしかありません。あの産経新聞が、どの口でそういうことを書くんだか。昨日も指摘したとおり、内閣支持率が前回調査より1ポイント上がっただけで(依然として指示より不支持のほうが多いにも関わらず)「朝日は、民意にはしごを外された」なんて口走る新聞が、「有利な事実を殊更大きく報じることを偏向報道という。」って、それは産経新聞自身のことでしょうよ。「事実を素直に伝えるべき記事の見出しに自社の主張を入れ込むのは、あまり好ましいとはいえない。」ともありますが、およそ産経新聞が、自社の政治的主張に絡むことについて、見出しも本文も、自社の主張を入れ込んでいない記事など見たことはありません。で、それはそれとして、引用記事の中でも特に気になったのが「日本のエネルギー自給率は事故前に2割近かったが、現在は6%しかない。政情不安な中東のエネルギーに依存するのは、国そのものを危うくしかねない。資源の輸入依存度は下げていくのが望ましい。」という記述です。日本のエネルギー自給率は事故前に2割もあって、それが6%に「落ちた」という言い分の正当性がまず問題です。マトモに考えれば、水力発電と新エネルギー、わずかな天然ガスを除けば、日本国内で自給できるエネルギーはなく、自給率が2割もあるはずがないのです。それが2割などという数字になっているのは、核燃料を自給エネルギーに含めるという不可解な計算の仕方故です。現在、日本ではウランの採掘はまったく行われておらず。核燃料はすべて輸入に頼っています。それを「自給」とみなすのは、ある種の言葉遊びでしかありません。したがって、実際の日本のエネルギー自給率は、事故前も事故後もほとんど変わっていません。そしてもう一つ。「政情不安な中東のエネルギーに依存」という言い分もおかしいのです。確かに、日本の石油の輸入元は、8割以上が中東です。が、天然ガスでは3割程度であり、石炭は中東からの輸入はほとんどありません。そして、2014年の日本の総発電量に占める石油の割合は、わずか10.6%に過ぎません。確かに、事故の後一時的に石油による発電の割合が18%まで増大(2012年)しましたが、その後2年で急減しています。天然ガスの割合が46%、石炭が31%ですから、総発電量に占める中東への依存度は、せいぜい2割程度ということになります。引用記事では触れられていませんが、「原発が動かないから化石燃料の輸入が増えて、燃料代がかさんでいる」という主張をよく見かけます。以前に検証したことがあるのですが、輸入「量」についていえば、石油と石炭は、事故前に比べて特に増えてはいません。天然ガスだけは、事故前に比べて輸入量が2割程度増えていますが、化石燃料トータルで見れば、4~5%程度の増加に過ぎません。それにもかかわらず燃料費が大幅に増えたのは、原油価格(天然ガス価格も)が大幅に上がったからです。原発が稼動していたとしても、電気の6割近くは化石燃料から発電されるのですから、燃料費の増大はどう転んでも避け得ないのです。そして、このところ原油の天然ガスの価格も急落していますから、燃料費の問題もかなりの程度解決しつつある、ということろでしょう。「リスクが存在するのは原発だけではない」とありますが、原発以外で、あれほど広範囲にわたって、しかも何十年にわたって人の居住が制約されるようなリスクがありえるのか、ということを考えるべきでしょう。飛行機や自動車は、利用者にとってそれを完全に代替しうるものが存在しないのに対して、電気は、切れ目なく供給され続ければよいのであって、発電手段が原発でなければならない必然性など、何もありません。原発が止まっていたこの数年の間、電気が足りなくて社会が困り果てたことなどないんだから。結局のところ、「自己に不利な事実をわざと報じないか、あるいは有利な事実を殊更大きく報じることを偏向報道」と叫ぶその記事自体が、もっとも顕著な「偏向報道」だった、という実に馬鹿馬鹿しい話です。

2015.08.28

閲覧総数 205

-

27

フランスで大規模テロ

仏パリで連続襲撃事件、少なくとも120人死亡フランス・パリで13日起きた連続銃撃爆発事件は、捜査当局によると少なくとも120人が死亡した。銃撃犯らが人質をとって立てこもっていた市内のコンサートホールには警察が突入し、容疑者3人を殺害したが、死者は約100人に上っているという。パリではこの日、市内3か所で相次いで襲撃が発生した。人質事件が起きたのは市東部にあるコンサートホール「バタクラン」で、午後11時35分ごろ、何者かが人々に向けて発砲した後、人質をとって立てこもった。目撃者の証言によると、発砲した銃撃犯の1人は、「アラーアクバル(神は偉大なり)」と叫んでいたという。同ホールは、1月に襲撃があったシャルリー・エブド本社から200メートルほどの距離にある。一方、サッカーのフランス対ドイツの試合が行われていた市北部にあるスタジアム「スタッド・ド・フランス」近くでも爆発があり、少なくとも3人が死亡した。当時スタジアムにはオランド大統領が試合を観戦していた。スタジアムにいたAFPの記者によれば、爆発音は2回聞こえたという。また、爆発の1つは自爆だったとの複数の情報がある。さらに、バタクラン・コンサートホールからほど近い場所にあるカンボジア料理店でも襲撃事件があったことが伝えられている。オランド大統領は、「かつてない規模のテロ攻撃がパリ周辺で起きている」と述べ、フランス全土に非常事態を宣言した。テロ対策専門チームが予備捜査を開始しており、イダルゴ・パリ市長は、市民らに外出を控えるよう呼び掛けている。---実に痛ましい事件が起こってしまいました。各マスコミ一斉に報道していますが、やはりフランスの通信社であるAFPがいちばん詳しいようです。コンサートホール、サッカー場、カンボジア料理店、3箇所で同時多発テロ、ということになります。犯人が何物であるかは不明ですが、記事中に「アラー・アクバル」と叫んでいたとの証言や、現在の国際情勢から考えれば、犯人がイスラム過激派である可能性はきわめて濃厚と思われます。イスラム過激派を装う偽装工作の可能性も皆無ではありません(イスラム過激派が何故カンボジア料理店を?というのも気にならないことはない)。とはいえ、3箇所同時にこれほどの規模のテロを行う動機、能力を持った集団が他にいるかというと、なかなか考え難いのも事実です。サッカー場にはオランド大統領がいた、とのことで、大統領を狙ったテロだったのかも知れません。コンサートポールで、どのようなライブが行われていたのかも気になるところです。それも、犯行の背景を知る手がかりの一つにはなるかもしれません。別報道によれば、オランド大統領は国境を封鎖したとのことですが、flightradar24によると、少なくともシャルル・ドゴール空港からは国際線が通常通り発着しているようです。(今、現地時間は深夜2時過ぎなので、便数は少ないけれど)ということは、陸路の国境だけ封鎖した、ということでしょうか。何はともあれ、犯人が何者でどのような背景によるのか、真相の究明が待たれます。もちろん、どんな背景があっても、許されるものではありませんが。それはともかく、もし犯人が予想どおりイスラム過激派だったとすると、日本にとっても、今後他人事ではなくなります。これまでのところ、イスラム過激派による日本を標的とした大規模なテロは起こっていません。日本人が巻き込まれたテロ(アルジェリア人質事件とか、ISによる後藤さん殺害事件とか)はあったけれど。日本は、中国韓国との間には、侵略によって被害を与えた歴史が歴然として存在するけれど、イスラム諸国との間には、そのような歴史がありません。だから、イスラム世界から日本が恨みを買うことはなく、従ってテロの標的になることもありませんでした。しかし、今後は分かりません。安保法案が成立してしまった今、米軍が抱える紛争に自衛隊の参戦を求められる可能性は非常に高くなりました。現在の世界の情勢から考えれば、派遣先は真っ先に中東である可能性が一番高い。イラクへの派遣のときは、自衛隊は「後方支援」ということで、戦闘に参加することはなく、1人も殺しも殺されもせずに任務を終了しました(かなり危うい場面はあったことが後に判明していますが)。しかし、次はそうはいかない。今度は後方支援ではなく、戦闘任務で派遣される可能性があり、そうなれば自衛隊が中東で戦闘に参加することになります。そのとき、イスラム過激派は確実に、日本もテロの標的に加えるでしょう。今はともかく、このまま行けば、10年後には我々日本国内に住む人間も、こういったテロに脅えながら生きていくことになりかねません。

2015.11.14

閲覧総数 287

-

28

東アジア中が寒さに凍ったらしい

沖縄本島に初「雪」 名護でみぞれ観測強い寒気が流れ込んだ24日夜、沖縄県名護市と久米島町でみぞれを観測した。1977年2月17日の久米島以来39年ぶりで、みぞれは分類上、雪に含まれるため沖縄県内での降雪は観測史上2度目となる。沖縄本島では初めて。久米島町謝名堂で午後9時56分から6分間、名護市宮里で10時26分から15分間など断続的に観測。各地で「あられ」や「ひょう」も確認された。国頭村奧で午後10時49分、県内観測史上2番目に低い気温3・1度を記録。県内観測地点28カ所のうち14カ所でその地点の観測史上最低気温となった。---この冬は、今月半ばまでは観測史上有数の暖冬で、普段は雪国である水上温泉にこの冬は雪がまったくないという話は、先日当ブログでも記事を書きました。雪がないところが、先週から一転して厳寒となり、九州では大雪が降っているとの報。そして、沖縄では何と観測史上2度目の雪(沖縄本島では史上初めて)を観測した、というのです。びっくり仰天の話ではありますが、ただし、今回みぞれを観測した名護市は、気象庁のサイトで確認すると観測開始は1966年のようなので、過去50年間で初めて、という記録です。同じく、1977年以来2度目のみぞれを観測した久米島も、観測開始は1958年となっています。那覇は1891年から観測記録がありますが、まだ雪を記録したことはないようです。ちなみに、1月24日に那覇の最低気温は6.1度を記録していますが、これは1917年1月20日と並ぶ観測史上最低記録。99年ぶりのタイ記録というわけです。一方、奄美大島でも115年ぶりに雪が降ったとか。こちらは、観測開始が1897年で初めて雪を観測したのが1901年とのこと。これまたすごい記録ではあります。一方、更に南の台湾では台湾北部でも積雪 「一目見たい」市民が山間部に殺到今回の寒波で、亜熱帯に属する台湾北部でも23日から24日にかけ、山間部を中心に雪が降った。台湾の中央気象局によると台北郊外の陽明山でも7年ぶりに降雪を観測。24日夕までに9センチの積雪があったという。台湾では雪がめったに見られないため、一目見ようという市民が山間部に詰めかける騒ぎになった。気象局では陽明山など4カ所の観測所で降雪を確認したが、台湾メディアに寄せられた住民の通報では、山間部の広い範囲で雪が降ったもようだ。台北の市街地でも雪がぱらついたところがあるという。---台湾寒波で65人死亡…最低気温4度台湾の公共テレビなどによると、台湾を襲った寒気の影響で、23日から25日にかけて少なくとも65人が死亡した。地元紙「聯合報」(電子版)によると、心臓や血管の疾患によるものが多いという。台北の24日の最低気温は4度で、過去44年間で最も低かった。---7年ぶりの降雪観測だそうです。もっとも、台湾には玉山を初めとする3000m級の山があり、ここでは毎年必ず降雪があります。冬の玉山で雪上訓練をする人たち。ただ、この動画から判断する限り、風の強さこそ日本の冬山に近いけど、雪の量はかなり少ないなと思います。台北で最低気温が4度というのが過去44年で最低だそうです。やっぱり暖かいんだねえ。しかし、より北方の沖縄・那覇の最低気温記録が6.1度であるところから考えると、それより南の台北の最低気温記録が沖縄より低いのは、ちょっと意外でした。一方香港でも霜見物の80人を救助、香港 最高峰、59年ぶり寒波香港・新界地区にある香港最高峰「大帽山」(957メートル)で24日、59年ぶりの寒波でできた霜を見に来ていた80人以上が低体温症になるなどして救助された。1人が重症。山頂は氷点下6度になっていた。地元メディアが伝えた。消防当局は、危険なので登山に行かないよう市民に呼び掛けた。香港では24日、寒気が流れ込み、1957年以降で最も低い気温3・3度を記録した。---雪ではなかったようですが、霜が見たくて山に登って遭難が80人とは。マイナス6度は、ある程度の防寒対策がないと厳しい気温であることは確かです。それにしても、九州、沖縄、更に南では記録的な寒波だったけど、東京はというと、寒かったし氷点下にもなったけど、雪の予報は当たらず、記録的というほどでもありませんでした。今月初めに雪がまったくなかった水上温泉は、積雪が50cmになりました。まあまあ積もったけど、平年に比べればまだかなり少ないです。つまり、今回の寒波は南のほうに行くほど強烈だった、ということでしょうか。そして、早くも寒波は終わりを告げて、今週末からは暖冬に逆戻りのようです。

2016.01.26

閲覧総数 182

-

29

Windows10にしてみた

Windows10への強制更新を伝える注意書きが話題「更新が強引に」17日、あるTwitterユーザーが、Windows10への強制更新を伝える注意書きを投稿し、大きな話題を呼んでいる。このユーザーは「社内に謎の注意喚起の貼り紙がw」というコメントとともに、壁に貼ってある一枚の貼り紙の画像を投稿した。その貼り紙には、「ウィンドウズ10の更新が強引になりました、注意してください」という但し書きとともに、PCの電源を付けたまま20分ほど放置すると、そのまま1時間半に及ぶOSの更新作業に入ってしまうばかりか、更新終了後も再び使用できるようになるまで10分ほどかかってしまうと説明している。この騒動の背景だが、マイクロソフトがWindows7と8.1に表示するアップグレード通知画面の仕様を変更したことにある。なんでも更新予定を自分自身で変更・キャンセルしない場合、強制的にWindows10への移行を開始する形としたそうなのだ。(以下略)---このところ、Windows10への強制アップグレードが各所で非難の的になっています。我が家でも、相棒がパソコンで作業している真っ最中に強制アップデートがかかってしまい、大パニックになってしまいました。知人の中には、ある日朝起きてパソコンを立ち上げてみたらWindows10に変わっていた、なんて事態まで起こっています。私自身は、さすがに知らないうちにWindows10にアップデートされる、という事態は避けました。マイクロソフトからアップデートの予告状が来た時点で、いろいろと準備をしてアップデートに備えました。引用記事には「1時間半に及ぶOSの更新作業」とありますが、私の場合はそこまで時間はかからなかったかな。でも、小一時間はかかっています。で、Windows10にアップデートしたのですが、致命的な不具合が生じたので、すぐにWindows7に戻してしまいました。それが先週のことです。ただ、いずれにしても4年後にはWindiws7のサポートが切れてしまうので、その時にはWindows10にしなければなりません。マイクロソフトの戦略に乗るのは腹立たしいのですが、今ならWindows10へのアップデートはタダでできるし、7に戻すのも簡単。というわけで、致命的な不具合以外の、各種ソフトや周辺機器の動作状況を確認しておこうと、再びWindows10にアップデートしてみました。まず、「致命的な不具合」のことですが、何と音が出なくなってしまったのです。私はオンボードのサウンド機能ではなく、オンキョーのSE-U33GXVという外付のUSBサウンドを使っているのですが、これが古くてWindows10に対応していないようです。何秒かに1回、一瞬だけ音が出るという、どうにもならない状態です。私にとって、音の出ないパソコンなんて、役立たずもいいところなので、とても許容できません。が、相棒のパソコンはWindows10への強制アップデート以降も音は出ています。で、今回改めてWindows10にアップデートしてみたところ、オンボードサウンドはちゃんと音が出ます。ただ、SE-U33GXVはやっぱりダメです。最初にアップデートしたときは、USB機器はつけたままだったので、今回は、周辺機器を取り外してアップデートして、そのあとで接続しなおしてみたのですが、状況は変わりません。が、USBサウンドを外して、オンボードのサウンドにしてみると、ちゃんと音が出るのです。改めて、SE-U33GXVがWindows10に対応していない、ということが確認できました。まあ、とりあえず音は出るようになりましたが、オンボードサウンドよりはUSB外付のサウンドのほうが音はいいし、外部からの音の取り込みの端子が豊富なので、オンボードサウンドのままにはしておきたくない、というのが正直なところです。で、それ以外の不具合はというと、複数のパソコンでUSB機器を共有するためのUSBデバイスサーバがWindows10非対応のようで、USBデバイスサーバを介して接続しているスキャナが、接続できなくなりました。これは、相棒のパソコンからも同じ状態です。試しに、スキャナをデバイスサーバから外して、パソコンに直接接続してみたところ、ちゃんと認識しました。で、。USBデバイスサーバのドライバを探したところ、案の定Windows8.1までしか対応ドライバがないようです。一方、スキャナ(エプソンのGT-X750という機種)は、10年くらい前の古い機種にも関わらず、エプソンのホームページでWindows10対応ドライバが公開されています。これをインストールしたところ、パソコンに直結すれば問題なく動作するようになりました。USBデバイスサーバはやめて、USB切替機か何かにすればよい、ということでしょう。プリンタは、去年3月に買ったばかりなので、さすがに何もしなくてもWindows10に対応していました。それ以外は、目下のところ不具合はなさそうです。とうの昔にサポートが切れている、マイクロソフトのOffice2000(16年も前のワードとエクセル)も、問題なく動いていますし、Windows7から非対応になっている、古いバージョンのフォトショップLEも、問題なく動いています(若干の不具合はありますが、それはWindows7でもあった不具合と同じ)。それ以外にも、前世紀の音声編集ソフト、前世紀のMIDI編集ソフト、それよりはずっと新しい(5年くらい前に買った)動画編集ソフトなども、問題なく動いています。結局、Windows10で不具合なのは、USBサウンドとUSBデバイスサーバだけ、ということです。もう一つ、CD-Rの書き込みソフトが、この記事を書いている現時点ではどこかに行ってしまいました。でも、CD-Rの書き込みくらいは、いくらでも対応ソフトがあるでしょう。というわけで、二度目のアップデートでいろいろと検証してみて、Windows10にしても、致命的な問題はないことが分かりました。が、なんだか操作が分かりにくい。それに、オンボードサウンドだと、どうしても音質がね。というわけで、今回もいろいろ検証が終わったら再びWindows7に戻す予定です。4年後までには新しいパソコンを作ることになると思うので、Windows10を本格的に使うのは、その時からでいいかな。

2016.06.07

閲覧総数 2910

-

30

チャカレーラ

先日、アルゼンチン・サンバについて記事を書きました。今日は、現在アルゼンチンのフォルクローレではサンバと人気を二分するチャカレーラについて書いてみたいと思います。まずは、何はともあれ、チャカレーラとはどんな音楽か、聞いていただければと思います。時のチャカレーラ、歌っているのはスーナ・ローチャ。実は、曲の構成が非常に単純で、前奏-テーマ-間奏-テーマ-間奏-テーマ-テーマという構成で1番、これを2回繰り返す(1番と2番)だけです。たいていの場合、前奏と間奏は同じメロディーで、テーマ(1番の間に4回繰り返される)も同じメロディーなので、2種類の短いフレーズをただひたすら繰り返す。踊りを知らないと、自分が今どこを弾いているか分からなくなりそうです(笑)ただ、この曲は、最後のテーマ、つまりサビの部分だけメロディーを変えています。そういう意味ではチャカレーラとしては、ややイレギュラーです。メロディーとしては非常に単純ですが、チャカレーラのリズムは非常に独特のものです。譜面にすると6/8拍子で、このようになります。でも、これを「タンタカタン」と取ってはいけないのです。「カットカトッ」と取らないといけない。譜面にするなら、こう書いたほうがより分かりやすいでしょう。6/8拍子ですが、2拍子と3拍子が同時進行しています。2拍子(上記のカタカナ表記の「カ」の部分)は、ギターはカット、ボンボ(太鼓)は枠打ち、3拍子(同上「トッ」の部分)はギターは低音弦、ボンボは皮をたたくことで弾き分けます。で、サンバと同様に、このチャカレーラも本来は舞曲です。曲は、サチャペーラ(野生の梨)こんな踊りです。サンバ(及びその祖先筋のクエッカ、マリネーラ)と違って、ハンカチは使いません。両手を挙げて、指でリズムを刻みながら踊る。男性はサパテオ(靴さばき、タップダンスのようなもの)、女性はサランデオ(スカートさばき)が見どころです。通常のチャカレーラは前奏・間奏が6小節か8小節、テーマが8小節ですが、これは「チャカレーラ・ドブレ」と呼ばれる、間奏が8小節、テーマが12小節の、ちょっと長目のチャカレーラです。それでも、演奏時間は3分には届きません。チャカレーラはとても短い音楽で、普通は2分台の前半、2分を切る演奏も珍しくありません。サンバもそうですが、6/8拍子系の舞曲は踊りの構成(何小節で回転して、何小節でサパテオをして等々)がきっちりと定まっています。チャカレーラ・デル・ビオリン(バイオリンのチャカレーラ)踊っているのはタンゴダンサーのようです。チャカレーラは本来2番までしかありませんが、この音源は3番まであります。やはり、普通の長さのチャカレーラはたまりに短すぎるからでしょうか。アルゼンチンのダンス音楽といえばタンゴは有名です。タンゴも、広い意味ではフォルクローレ(民族音楽)の一種には違いないのですが、日本でもアルゼンチンでもタンゴとフォルクローレは別のジャンルとして扱われます。タンゴは、大都会であるブエノスアイレスで発展した音楽であり、一方フォルクローレは、田舎で発展した音楽です。前に紹介したサンパは、ペルーで生まれ、ボリビアとチリを経てアルゼンチンまで伝播した音楽(サマクエッカ、マリネーラ、クエッカ)の系統です。チャカレーラの方は、起源はよく分かっていないようですが、アルゼンチンのサンティアゴ・デル・エステーロで生まれたのは確かなようです。19世紀半ばにはすでに存在したようです。現在のアルゼンチンは、南米の中でも特に白人の比率が高い国ですが、そうなったのは19世紀末以降の話です。それ以前、特に首都ブエノスアイレス以外の場所では、メスティソと呼ばれる、白人と先住民の混血が人口の多くを占めていました。彼らの多くは牧畜に従事する漂泊民で、「ガウチョ」と呼ばれていました。サンバやチャカレーラはそういった時代と環境の中で誕生した舞曲です。実際のガウチョは19世紀の間に消滅していますが、その育んだ音楽は今に残っているわけです。踊り手の衣装、特に男性のそれは、ガウチョの衣装そのものです。サンバもチャカレーラも、6/8拍子なので、基本的にはスペイン起源の白人系音楽(南米先住民の音楽に3拍子系はない)ですが、そこにある程度先住民の影響が加わっています。もっとも、ボリビアの音楽ほどには先住民の血は濃密に受け継いではいません。いわゆるアンデスのフォルクローレで使われる、ケーナやサンポーニャ、チャランゴといった楽器は、アルゼンチンではフォルクローレと呼ばれる音楽の中でもかなりマイナーな存在です。ここまで紹介してきたYouTubeの映像でも、そういったアンデス・フォルクローレの楽器が使われている曲はほとんどありません。ラ・ビエハ(古きチャカレーラ)チャカレーラ・トゥルンカ(欠けたチャカレーラ)と呼ばれる、イレギュラーなコード進行の曲です。コード進行が普通の逆順で、それをフレーズの最後に強引にぶった切って終わらせています。チャカレーラ・デル・ランチョ(掘っ立て小屋のチャカレーラ)だいたいにおいて、スペイン語は早口で機関銃のような言葉ですが、とりわけチャカレーラの歌詞は、メロディーの中に「これでもか」というくらいの言葉を詰め込んでいます。ギターを弾きながらだと舌が回らないくらい。ギターを弾きながら歌詞を間違えずもつれずに歌うのは、結構難しいです。(サンバのほうがよほど簡単です)郷愁のチャカレーラところで、アルゼンチン・サンバに関してボリビア南部にも広がっていると書きましたが、チャカレーラも同じです。サンバは、元々ボリビアから伝播したクエッカから発展したものですが、ボリビア人に言わせると、チャカレーラもボリビア起源だ、ということになります。ボリビアのチャコ地方(もっとも、その多くは1920年代のチャコ戦争によってパラグアイ領になりましたが)の舞曲だからチャカレーラだ、というわけです。ただ、これはちょっと苦しい説明だろうなと思います。とはいえ、ボリビア、特にその南部でも盛んな音楽であることは確かです。0分50秒付近からチャカレーラ2曲のメドレー。その後ハンカチを振りながら踊っているのは別の音楽(クエッカ)です。曲名は、「エスタンパ・チャケーニャ(チャコの風景)」となっていますが、オリジナルのタイトルは違うと思われます。ボリビアのチャカレーラは、それほど詳しくないので。音楽的には、ボリビアのチャカレーラはアルゼンチンとまったく同じですが、踊りの構成が若干異なるようです。なお、チャカレーラとリズム的にはほとんど同じで、構成が若干違うだけの部局がアルゼンチンにはたくさんあります。たとえばガトガトは猫のことです。手のしぐさが猫に似ている、というのですが、それを言えばチャカレーラも同じかも・・・・・・。エスコンディードエスコンディードとは、スペイン語でかくれんぼのことです。レメディオリズムはチャカレーラと同じですが、振りながら踊ります。つまりサンバやクエッカとチャカレーラの折衷のような踊りです。マランボチャカレーラそのほかの踊りの核心部であるサパテオ(靴さばき)の部分だけを踊りにしたものです。ガウチョが馬のひづめの音を真似て遊んだのが始まり、なのだと思います。見よう見まねでやると足を捻挫してしまいます。(足をひねっているときは、必ず反対の足に重心をかけている)伝統的には、この映像のように男性だけの踊りです。今は女性も踊りますけど。「曲」というものはなくて、通常はギターでC-D7-Gというコード(別の超でも構わないですが)でストロークを刻んでいるだけです。その上に、このように即興のメロディーが乗っかることもあります。おまけチャカレーラです。ギター(ストローク)弾いているのは私、2番目に紹介した曲と同じサチャペーラという曲です。ちなみに、私はギターは弾けますが(ストロークしか出来ませんけど)、踊りは踊れません。踊りに関しては、耳学問です。

2017.03.04

閲覧総数 1440

-

31

人権についての感覚の欠如

「笑ってはいけない」浜田の黒塗りメイクが物議 黒人作家が語った不安 年末恒例のお笑い番組「笑ってはいけない」シリーズ。~2017年のテーマは「アメリカンポリス」。ダウンタウンの浜田雅功が、肌を黒くメイクして登場した。~バイエ・マクニールさんは、こんなツイートで「ブラックフェイス」(黒塗りメイク)に反対した。日本は好きだ。13年住んだし、日本に良いことが起きるように祈ってる。2020年オリンピックで黒人アスリートのためにブラックフェイスのドゥーワップをやらかすんじゃないかって真剣に不安だ。いますぐやめろお願いします #StopBlackfaceJapan #日本でブラックフエイス止めて」~マクニールさんは、アメリカ・ニューヨークのブルックリンに生まれ育ったアフリカ系アメリカ人だ。2004年に来日して以来13年間、横浜に暮らし、作家・コラムニスト・教師として活動している。~アメリカでは1800年代以降に、顔を黒く塗った白人が、黒人役を演じる「ミンストレル・ショー」が人気を博した。しかし、「人種差別的だ」とされて廃れ、いまではすっかり「差別だ」という評価が定着している。マクニールさんが指摘するのは、そのことだ。(以下略)---ダウンタウン、とりわけ松本人志は私がもっとも嫌いな芸能人の一人(今回問題になったのは浜田の方ですけど)です。ただ、さすがに黒人を侮蔑する意識でこんなことをやったわけではないでしょう。要するに、米国ではそのような行為が黒人差別の一環として行われていたこと、だから現在では黒人ではないものが黒人のメイクをしてパフォーマンスを行うこと自体が差別的に見られていることを、単純に知らなかったのでしょう。知らなかったのなら、指摘されてしまった今、誤りを正すべきでしょう。日本国内で日本人だけの間で生活している限り、黒人差別を実感するようなことはありませんが、それは我々の周囲に黒人があまりいないからに過ぎません。今や年間2000万人をはるかに超える外国人が来日している(2017年は11月までの時点で2600万人)時代に、米国における黒人差別という、世界の差別問題の中でもきわめて著名な問題に関して、かくも鈍感な番組を公共の電波で放送して、そのままでよいとは思えません。ところが、この問題をめぐる外野のやり取りを見ると、番組を擁護する意見が少なくないようです。中でも一番信じ難い言い分がこれです。池田信夫のツィッターより「人権派」は、どうして表現の自由という人権に無頓着なのか。「弱者」のためなら強者(と彼らが考える人々)の人権は侵害されてもいいのか。---池田の暴言は今に始まったことではないけれど、これ正気で書いているのでしょうか。この主張を延長していけば、25歳の屈強な青年と3歳児が(あるいは80歳の要介護の老人が)殴り合いをするのが「1対1の公平で平等な喧嘩だ」ということになりかねません。肉体的物理的な暴力は言うに及ばずですが、それがなくても、強者が弱者を罵倒したり揶揄、嘲笑する行為は、一般的な日本語では「弱いものいじめ」と言います。池田の言い分は「弱いものいじめをする自由を守れ」ということです。表現の自由は完全な無制限ではありません。だからこそ、名誉毀損やプライバシー侵害、セクハラ、パワハラなどが不法行為として指弾され、民事裁判で損害賠償を命じられたり、よほどひどい場合には刑事罰を受けたりするのです。権利には、「公共の福祉」という制約が伴います。公共の福祉の定義は諸説あり、拡大解釈されることも多々ありますけれど、少なくとも「他人の権利を侵害する自由」が認められないことは間違いありません。とりわけ、強者(より大きな権限を持つもの、より大きな経済力を持つもの、指揮命令系統の中で上位に立つもの)が弱者に対してそのような行為を行うことは、認められてはならないことです。上司が部下に対して怒鳴り散らし、それに対して部下が上司に反撃したとしたら、両者の非は同等にはならないのは当然のことです。ひるがえって「黒塗り」騒動を考えると、どうも、日本のお笑いには、(もちろん、すべてがそうではありませんが)この種の弱いものいじめを笑いのネタにする傾向が強いような気がします。特に、ダウンタウンは弱いものいじめ芸の傾向が強いように私は感じます。そのことが、人権に関する感覚を摩滅させ、このような番組を差別の自覚なく放送してしまう元凶になったのではないでしょうか。

2018.01.07

閲覧総数 344

-

32

全滅を玉砕、撤退を転進、そして・・・・・・

経団連、早くも「次」の規制緩和に期待 働き方改革「(戦後の労働基準法制定以来)70年ぶりの大改革だ。長時間労働を是正し、非正規という言葉を一掃していく法制度が制定された」。働き方改革関連法の成立を受け、安倍首相は29日、記者団に胸を張った。「最重要」の法成立に、首相周辺は「何とか乗り切った。一段落だ」と息をついた。株高や雇用改善を政権の支えとする首相にとって、働き方を多様にするとした今回の改革は、人手不足や非効率を解消して経済成長を図るアベノミクスの一環でもあった。「成長戦略に必要。是が非でも成立させないといけない」(官邸幹部)と「働き方改革国会」と銘打ってまで政権の最優先課題にすえた。中でも高プロの導入は、第1次政権の2007年に「ホワイトカラー・エグゼンプション」として打ち出して以来のこだわりのある規制緩和だった。そのため裁量労働制の拡大は、労働時間データの異常値問題で国会が紛糾すると早々に撤回を決断。政府関係者は「首相は『法案は何がなんでも通す』と言っていた。こだわるメニューを通すために早々と切り離した」と打ち明けた。法成立を受け、早くも次の規制緩和を目指す動きも出ている。経団連の中西宏明会長は法成立を歓迎する29日のコメントで「残念ながら今回外れた裁量労働制拡大は早期の法案再提出を期待する」と早速、注文をつけた。---かつて大日本帝国は、全滅を玉砕、撤退を転進と言い換えて敗勢を糊塗しましたが、その血を受け継ぐ安倍政権も、戦争を「積極的平和」とか、公約の破棄を「新しい判断」などと言葉を言い換えてきました。どう見ても働き方改悪としか見えない法案を改革だ、というのもそうです。それにしても、「長時間労働を是正し、非正規という言葉を一掃していく法制度」というのは、さすがに唖然とします。どこが???働く人の残業手当をなくしてしまうことの、どこが「長時間労働を是正」になるのか、どこが、非正規という言葉が一掃できるのか、まったく理解不能です。というか、どうせ安倍のことです。また新しい言葉や定義を捏造するんじゃないですかね。例えば、100時間未満の残業は「長時間労働」とは呼びません、とか、非正規雇用を別の言葉に言い換えて、非正規という「言葉」を一掃しました、とか(笑)「働き方改革」と言いながら、「働くほう」ではなく、「働かせるほう」の代表である経団連が推進している時点で、それは「働き方改革」ではなく「働かせ方改革」(使用者側にとっての改革、働く側にとっての改悪)なのです。とはいえ、現時点ではまだ、ただちに高度プロフェッショナル制度が多くの労働者に猛威をふるう、という状況にはなりません。年収1075万円以上の見込みの人だけが対象だからです。もちろん、この金額は法律に記載されているのではなく省令に記載されているだけなので、法案が成立してしまった今、法律を改正しなくても(つまり国会審議によらず)省令によってこの金額はどんどん引き下げられていくことは確実です。ただ、政府も民意を完全に無視はできないでしょうから、多くの国民がこの制度に批判的で、対象年収に目を光らせていれば、それなりの歯止めにはなるでしょう。みんなが無関心であれば、歯止めは何もない、ほとぼりが醒めれば、数年後には対象年収の引き下げが始まってしまうでしょう。残念ながら後者の道を歩んでしまうだろうという、既視感めいたものはありますが、まだ確定した未来ではないので、これについては今後の動きを注視していこうと思います。

2018.06.30

閲覧総数 681

-

33

間違った判決ではない、ただし実効性の担保は難しい(追記あり)

徴用工「解決済み」企業に説明、安易な和解警戒政府は、韓国大法院(最高裁)による元徴用工を巡る判決を受け、同様の訴訟を起こされている企業向けの説明会を始めた。「徴用工問題は解決済み」とする政府方針を説明し、損害賠償や和解に応じないよう周知を徹底する方針だ。韓国では係争中の同様の訴訟が計14件ある。新日鉄住金に対する今回の判決を受け、他の被告企業である三菱重工業や不二越などに対しても裁判所の賠償命令が相次ぐ可能性がある。説明会は、外務省や経済産業省、国土交通省、法務省が合同で~徴用工問題は1965年の日韓請求権・経済協力協定で解決済みとする政府の立場を改めて紹介し、韓国政府に国際法違反の状態の是正を求めている現状などを説明している。---韓国の徴用工問題の判決をめぐって、ネトウヨや、その親玉である安倍政権が吹き上がっています。挙げ句の果てに駐日大使を呼びつけて抗議したそうです。しかし、日本もそうですが、韓国も三権分立という制度を持っている国です。裁判所に対して、政府が「このような判決を出せ/出すな」などと指揮命令したり、まして最高裁の判決を政府が取り消したりするのは、北朝鮮ならできるかもしれないけれど、まともな民主主義制度を持つ国ではできないことです。従来の韓国政府の見解は、日韓請求権協定で、個人補償の問題も完全に解決(日本側の公式見解もそれと同じ)というもので、実際上はむしろ韓国政府の側が日本政府による韓国人戦争被害者への直接の賠償支払いを許さない、という状況があったようです。その公式見解と、この判決はたしかに矛盾します。でも、この判決は(判決文の日本語訳をきちんと読んだわけではありませんが)従来のそのような韓国政府の公式見解自体を間違っていたとする文脈に基づいているはずですから、従来の政府見解と矛盾するのは当たり前です。日本だって、なんらかの法や制度の違憲性を争う裁判(尊属殺人とか票の格差とか)で違憲性を認める判決が出る場合は、それは当然に従来の政府見解とは矛盾するに決まっているのです。そもそも、政府対政府の取り決めで賠償問題を終結させたからといって、個人の補償請求権までなくなったわけではないのです。これは、何も私が勝手に言っていることではありません。日本政府自身が、別の局面ではそう主張して、裁判でもそれが認められています。シベリア抑留者の補償問題です。戦後、シベリア抑留に抑留された日本兵は50万人以上に及び、過酷な環境、劣悪な待遇によって5万人以上が亡くなるなど、彼らは辛酸を舐めました。そこで、彼らは帰国後、日本政府に対して補償を求めて、度々裁判を起こしています。ところが、被告となった日本政府は、シベリア抑留者の補償はソ連政府に行うべきであって、日本政府に補償に義務はない、と主張したのです。日韓請求権協定と同じく、日ソ共同宣言にも日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。といしう規定があります(日本語正式条文は漢数字)。しかし、日本政府の言い分は、「放棄した請求権は国家としての請求権であって、個人の請求権ではない。」と言うのです。裁判でそう主張しただけではなく、国会答弁でも言っています。1991年3月26日 参議院内閣委員会私ども繰り返し申し上げております点は、日ソ共同宣言第六項におきます請求権の放棄という点は、国家自身の請求権及び国家が自動的に持っておると考えられております外交保護権の放棄ということでございます。したがいまして、御指摘のように我が国国民個人からソ連またはその国民に対する請求権までも放棄したものではないというふうに考えております。第120回国会参議院内閣委員会議事録第3号 12ページ3段目より、政府説明員・高島有終外務大臣官房審議官発言そして、裁判所もこの日本政府の主張を是として、最高裁まで原告敗訴の判決を出しています。今回の徴用工裁判や、慰安婦への補償問題とは、正反対のことを日本政府と裁判所は主張しているのです。「韓国は国際条約を無視するのか!!」などと吹き上がっている人たちは、おそらくこんなことは知らない、知ろうともしないのでしょうけど。この判決は、シベリア抑留問題で示された日本政府のこの見解と整合するものであり、極めて当然のものです。日本政府がこの判決に怒り狂っているのは、筋違いとしか言いようがないのです。まあ、身も蓋もない言い方をすれば、日本政府は、日本自身の加害によるものであれ、外国から受けた被害によるものであれ、とにかく戦争被害者に対する個人補償を一切やりたくなかった。だから、他国民に対してと自国民に対してで、正反対の言い分を使って、どちらの補償要求も退けてきたわけです。世間では、こういう行動は二枚舌とか二重基準と言います。その二枚舌のツケがまわってきた、ということでしかありません。(この部分について追記あり、文末参照)ただし、です。被告となった新日鉄住金は、韓国内には資産を持っていない、と言われています。それが事実とすれば、判決が出ても、新日鉄住金が従わなければ、強制力はありません。被告の資産がある国(日本企業ですから、当然日本でしょう)で、韓国での判決の履行を求めて、改めて裁判を起こすことになります。日韓間で相手国での判決の履行を求める裁判の前例は数多くあるようで、一般的には請求は認められるようです。しかし、この事例はどうでしょうか。勝ってほしい、とは思いますが、日本での戦後補償裁判はすべて原告側敗訴なので、「日本だったら逆の結論が出ていたであろう判決」の履行を求めても、残念ながら勝てる可能性は低そうな気がします。いずれにしても、ことは日本の裁判所での審理という段階に移ります。韓国政府が原告に対しても日本の裁判所に対しても、何かを命じる権限などないことは同じです。追記二枚舌と書きましたが、違ったかもしれません。更に、外務省条約局長柳井俊二の答弁がありました。ただいまアジア局長から御答弁申し上げたことに尽きると思いますけれども、あえて私の方から若干補足させていただきますと、先生御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。1991年8月27日第121国会 参議院予算委員会会議録第3号10ページ最上段これは、敗戦によって朝鮮にあった資産を失った日本人に対して、日本政府は補償義務を負わない、韓国政府に請求しろ(シベリア抑留者への対応と同じ)という主張とセットになっていたようです(その限りでは、二枚舌ではなく、論理的整合性は取れている)。ただし、だから個人補償に応じます、ということではなかった。実際には、「個人請求権はあるけど、日本政府として応じる義務はないよ」ということだったのです。どういう理屈かというと「請求権はあるけど時効だから」「請求権はあるけど国家無答責だから」ということです。でも、ともかく、日韓請求権協定についても、個人請求権はあると明言していました、1990年代当時までは。ところが、時効と国家無答責の法理で裁判に勝てるかどうかが、だんだん怪しくなってきた。そこで、日本政府は前言を翻して「個人の補償請求権はある」という主張を引っ込めてしまったわけです。つまり、朝令暮改によって二枚舌になった、というのが実態のようです。

2018.11.01

閲覧総数 394

-

34

県民投票封じの、あまりに浅はかなやり口

県民投票を封じる「抜け穴」を自民議員が伝授? 沖縄で広がる混乱沖縄県で2月24日に実施される、米海兵隊普天間基地の辺野古移設をめぐる県民投票。普天間基地がある宜野湾市をはじめ、実施をしない自治体が相次いでいる。参加できなくなる有権者が、3割を超える可能性もあるという。現段階で不参加を表明しているのは、宜野湾、沖縄、宮古島、石垣、うるまの5市。有権者は計36万人、沖縄県全体の約32%となる。このままでは「県民投票」といえど有権者が7割を切り、沖縄市に住民票のある玉城知事自身も、投票できなくなってしまう。不参加を表明している5人の市長は、いずれも安倍政権に近い保守系だが、なぜ県条例で定められた県民投票の実施を拒否できるのか。実は、「抜け穴」があった。投開票事務の一部は市町村が実施するが、経費は県が全額負担することになっている。問題は、市町村議会が、県から交付された経費の予算計上を否決した場合だ。その場合、首長は地方自治法に基づき、議会に「再議」を求めるが、再議でも否決された場合、同法177条2項にある通り、首長が予算計上「できる」とされている。《議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる》県民投票を拒否する自治体は、「できる」を主張の「裁量」と捉え、不実施の意向を示しているのだ。これが、「抜け穴」だ。県側の見解は違う。「できる」という言葉は「権利等を与えられていると同時にその権利等を一定の場合には行使する義務をも負う、という意味も含む」「市町村の長に裁量権を付与したものではない」としている。こうした「抜け穴」を指南する文書を、弁護士の資格を持つ自民党の宮崎政久衆議院議員(比例九州)が作成していたと、琉球新報などが報じた。それによると、「県民投票条例への対応について」「県民投票条例への対応に関する地方自治法の解釈」などという文書が、保守系市町村議員らの勉強会で配布されたという。前者には、「予算案を否決することに全力を尽くすべき」などと記され、後者の資料には、地方自治法177条の法的解釈も記されていたという。琉球新報は以下のように指摘している。《市町村議員が議会での予算案を巡る反対討論や反対の意見書で指摘した内容は、宮崎氏の主張と一致している。現在、投票事務を拒否している市長らの見解とも重なっている》(要旨・以下略)---この動きには、唖然とします。あまりに浅はかなやり口です。もちろん、条例によって成立した県民投票を一部の自治体だけ実施しない、つまり投票の機会を奪う(言い換えれば、意思表示の場を奪う)というやり口自体が、法の下の平等や、ひいては民主主義の基本原則に反しており、きわめて問題であることは言うまでもありません。しかし、問題はそこだけではありません。この地方自治法の条文解釈自体が、きわめてヤバイものです。ありていに言えば、無政府主義的解釈ともいえます。問題の177条の規定は、こうなっています。第177条 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。一 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費二 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費2 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。(以下略)(正文は漢数字)今回は、沖縄県が、政府の意向に反して制定した条例に基づく県民投票の予算の計上が論点になっています。だけど、この条文を見れば、問題はそんなレベルでは済まないことが分かるでしょう。「法令により負担する経費~普通地方公共団体の義務に属する経費」を(議会が否決した場合)予算計上「できる」という規定を「しなくてもよい」と解釈するのは、明らかに論理矛盾です。「法令は守らなくてもよい、義務は無視してよい」と言っているのと同じになってしまうからです。このような法解釈がまかりとおるなら、こういうことも可能になります。県民投票ではなく、国政選挙、あるいは近い将来あるかも知れない改憲の国民投票を、うちの自治体だけ実施しません。うちの自治体では住民票制度のために予算を支出するのはやめます。戸籍制度のために予算を出すのはやめます。国民健康保険はやめます、生活保護制度はやめます・・・・・・つまり、議会と首長が結託すれば、日本国の諸制度の枠外で、実質的な独立状態になれる、ということです。「国家解体の危機」みたいなフレーズで危機をあおるのは、ネトウヨの専売特許ですが、こんな法解釈を是とするなら、それこそ「国家解体の危機」になるのではないでしょうか?なにしろ、都道府県レベルでこれをやれば、警察も事実上無力化できるのてす。警察は直接的には都道府県庁の指揮下にはありませんが、予算は都道府県が支出しているからです。予算を計上しなければ、警察官の給料も払えない、何もできず、機能停止に追い込めます。それでも、こんな珍奇な法解釈を是とするのでしょうか?だとすると、目先の「県民投票つぶし」に目がくらんで、それよりはるかに重大な、とてつもなく大きな地雷を踏みつけていることに気が付かない、実に浅はかな行動と言うしかありません。というわけで、この件については、宜野湾市を相手に損害賠償を求める訴訟や、沖縄市に行政不服審査を求める動きもあるそうで、それは是非やってほしいです。こんなトンデモな法解釈は、きっちりと法廷の場で決着をつけるべきでしょう。

2019.01.17

閲覧総数 126

-

35

フォルクローレ交流演奏会in Zushi

神奈川県の逗子で演奏してきました。昨年も演奏したのですが、その時はギタリストが急に参加できなくなり、急遽私がギターに回りました。今回はフルメンバーそれって演奏できました。音源をアップしたいのですが、まだ編集できていないので後日アップすることにして、今日は写真のみ。キラ・ウィルカヨコハマ・ブリサ・アンディーナシエラ・ベルデ青と碧ビエントス・アル・マールキャロルオトラベスブランカ・ロサルセリートロス・アピオネスミルカ・ミルカ本日のトリ、カパック・ニャン2時から6時半までという長丁場のコンサートでした。

2022.10.16

閲覧総数 226

-

36

白石蔵王 その2

前回の続きです。アカギツネ(おそらくキタキツネ)とギンギツネ。ギンギツネは名前は知っていましたが、アカギツネの黒変型なのですね。ちなみに、日本のホンドギツネ(本州・四国・九州)とキタキツネ(北海道)もアカギツネの亜種ですが、日本にはギンギツネタイプの黒変種は分布しません。ギンギツネ。毛皮としてはギンギツネの方が人気があるようです。ただ、正直なところ、この顔つきで黒っぽい毛皮だと、どうも「タヌキっぽい」という印象を抱きます。アカギツネ(キタキツネとホンドギツネ両方とも飼育しているようで、どちらかはパッと見では分かりませんが、足が黒いのでキタキツネっぽいです)が丸まっている姿は、可愛いものです。キタキツネでしょう。アカギツネの品種であるプラチナキツネみたいです。ホッキョクキツネだと思っていましたが、顔つきを改めてみると、先の写真と同じく、アカギツネの品種であるプラチナキツネのようです。これはアカギツネですが、キタキツネかホンドギツネかは分かりません。アカギツネとギンギツネアカギツネ入場する際に、色々と注意事項は言われますが、キツネは可愛いし、曲がりなりにも肉食動物の放し飼いですから、事故が起きてはよろしくないわけで、それらの注意が的外れとも思えず、さほど気にはなりませんでした。きつね村を出てちょっと歩き、不忘岳展望台へ。朝はよく晴れていたのですが、この時間は山頂付近にちょっとしガスがかかっており、やや残念です。これが不忘岳のようです。次は山登りで来たいです。白石駅付近まで戻って、昼食後近くのお寺を3軒回ります。傑山寺(「けっさんじ」と読むそうです。)斜面に沿って墓地があり、少し登ると展望があります。墓地の上の方からの展望清林寺常林寺この後白石蔵王駅まで戻り、新幹線で帰路に着きました。娘は大学を卒業したら一人暮らしすると言っており(そのためにはまず就職しなくっちゃ!)、あと何回家族旅行ができるやら、というか、今回が最後の可能性だってありますが、一応今の時点では「あと一回は家族3人で家族旅行に行けるかな」と、勝手に期待しています。

2025.03.25

閲覧総数 49

-

37

最悪対最悪の戦いで最悪が勝ったと

自民党 高市早苗新総裁誕生 人事選びに麻生氏の影?公明・野党との連携どうする?記事の引用は略残念ながら高市という極右政治家が自民党の総裁になってしまいました。ただし、有力対抗馬は小泉進次郎なので、こちらが勝ってもやはり最悪と思わざるを得ません。カレー味のうんこがいいか、うんこ味のカレーがいいか、みたいな、夢も希望も救いもない選択肢。まあ、当然のことながら私は自民党員ではないので、どちらにも(あるいはそれ以外の候補者にも)1票も投じることはできませんが。今回の総裁選では一部持論を封印したところはあるようですが、奈良公園のシカを巡る発言など排外的な姿勢は明らかです。選択的夫婦別姓制も、当面は完全に頓挫するのでしょう。ただ、高市の極右姿勢は安倍元首相と相通じるところがあるものの、政権運営術、あるいは政界遊泳術が安倍ほど巧みであるようには見えません。そのため、そんなに安定的な政権になるとは思えません。なんと言っても自公の議席数が当時とは違いますし、公明党を巧みに懐柔した安倍のように巧妙に立ち回れるのかどうか。連立解消となれば、代わりに国民民主とか維新と組むのでしょうが、それで上手く行くでしょうか。自公連立が20年以上も続いたのは、単に議席数の都合だけではなく、支持層がほとんど重ならない両者の組み合わせによる、選挙でのメリットが大きかったからです。国民民主や維新は(参政党も)同じパイを自民党と取り合う関係ですから、そう上手くは行きません。そしてなにより高市の政策で日本が良い方向を向くとは、まったく思えません。でも、逆に言うとこういう政治家が政権を取って、いったん破滅的な事態にならないと、国民の目は冷めないのかもしれません。

2025.10.06

閲覧総数 174

-

38

11月9日(日)演奏します そしてボリビア大統領選

中野区哲学堂公園チャリティーコンサート2025年11月9日(日)西武新宿線新井薬師前駅より徒歩15分フォルクローレ演奏午後1時~演奏 ティエラ・クリオージャティエラ・クリオージャ---ボリビア大統領選で中道候補勝利 反米左派から20年ぶりに政権交代南米ボリビアで19日、任期満了に伴う大統領選の決選投票があり、中道「キリスト教民主党」のロドリゴ・パス上院議員が当選を決めた。反米左派の社会主義政権から約20年ぶりの政権交代となり、米国との関係を修復する方向だ。与党の左派政権、社会主義運動党は、党内抗争で分裂し、経済危機によるインフレにも対応できず、8月17日の第一回投票で敗北。パス氏と右派「自由と民主主義同盟」のホルヘ・キロガ元大統領が決選投票に進んでいた。---MAS(社会主義運動党)は、今回決選投票にすらこまを進めることができませんでした。エボ・モラレスが2019年にクーデターによって政権を追われた後、2020年の大統領選でモラレスの後継候補であるルイス・アルセが勝ったことで政権に返り咲きました。ルイス・アルセはモラレス政権で長く財務相を務め、見た目は急進的なモラレスの背後で、案外堅実な財政政策の手腕を見せ、モラレスの政策の財政的な裏付けを作っていました。その結果、ボリビアは、2010年代半ばまでは、リーマンショック期を例外として、かなりの高度経済成長を遂げています。具体的には、ボリビアの一人当たり名目GDPは、モラレス大統領が就任する前年の1000ドル余から、財務相を辞任する2017年には3300ドル以上へと、3倍以上へと上昇しています。しかし、アルセ自身がモラレスに代わって大統領となって以降は、極度に精彩を欠き「ボリビア史上もっとも何もしない大統領」との評もあったようです。その一方、かつての同志であったモラレスとは激しい内部対立に至り、ついにモラレスはMASを離党、アルセも次期大統領に不出馬ということになってしまいました。ルイス・アルセは元々の出自が政治家、政治運動家ではなく財政の専門家であり、有力な支持母体がありません。一方MASを離党したモラレスにはカリスマ的な人気があります。そのモラレスは今回の大統領選で白票を呼びかけたため、アルセの後継であったエドワルド・デル・カスティージョは得票率3%という惨敗を喫することになったけです。なお、当選したロドリゴ・パスですが、その名字に「もしかして」と思って調べたところ、やはりハイメ・パス・サモラ元大統領の息子だそうです。父はMIR(左翼革命運動)を率いた元社会主義者でしたが(もっとも、大統領に当選するにあたっては仇敵であった右翼の協力を得て、実際の政策はたいして社会主義的ではありませんでしたが)、息子は親米中道派のようです。

2025.10.24

閲覧総数 70

-

39

自ら国民を危機に陥れるのはやめてくれ

「悪辣な言論を直ちに撤回せよ」 中国外務省、高市首相に発言撤回を要求中国外務省の林剣報道官は13日の記者会見で、高市早苗首相が台湾有事は「存立危機事態」になり得ると国会答弁したことについて、「中国の内政への粗暴な干渉だ」と改めて批判した。その上で「悪辣(あくらつ)な言論を直ちに撤回しなければならない。さもないと一切の責任は日本側が負うことになる」と述べて撤回を求めた。林氏は高市首相の国会答弁について、「『一つの中国』原則に深刻に背く」ものであり、「中国の核心的利益に戦いを挑み、主権を侵犯した」と主張。日本側に対して「断固として反対し、決して許さない」と強調した。一方、中国の薛剣駐大阪総領事が高市氏の発言に対して「汚い首は斬ってやるしかない」などとX(旧ツイッター)に投稿したことに関し、林氏は「台湾を中国の領土から分裂させることをたくらみ、台湾海峡への武力介入を鼓吹する誤った危険な言論に対するものだ」という従来の主張を繰り返して薛氏の投稿を擁護した。---中国側の極端な反応や、ましてや総領事という立場の人間による首切り発言は大いに問題ではありますが、一連の騒動は、日本側から中国に対して「けんかを売った」ものであることは明らかてす。従前日本政府は「一つの中国」の立場を理解し尊重する「台湾独立は支持しない」と言ってきたし、現在もそれを変えてはいません。存立危機事態が起きた場合は、集団安全保障の考え方に基づいて日本に対する攻撃とみなして反撃するぞ、というのが安全保障関連法の規定です。つまり、「台湾有事は存立危機事態」とは、言い換えると「中台が戦争になったら日本も参戦する(可能性がある)ぞ」という意味になります。それは、「一つの中国」という日本政府も認めている公式見解を踏まえれば、「中国の国内問題に介入するぞ」と言っているのと同義です。逆の例で考えてみればよいのです。例えば、沖縄で独立運動が起こって、それが武力紛争のような事態に至ったとします(たとえ話であって、今のところ、その可能性は皆無なので念のため)。それに対して中国が「我が国の平和と安全に重大な危険を及ぼすからその紛争に介入します」などと公言したら、どうなりますか?大方の日本人は「ふざけるな!!!!」と怒り狂うでしょう。であれば、今回の発言を中国が心穏やかには聞けないのも当然でしょう。昨今は、何でもかんでも対外強硬論を叫べば留飲を下げる人たちが大勢いますが、後先考えない「勇ましい」発言で対中関係が悪化して、得になることはありません。安全保障とは、必要のない喧嘩を他国に売って緊張を煽ることではないはずです。無駄にけんかを売らずに緊張を回避することこそがが安全保障ではないですか?勿論中国の態度についても同じ印象は抱きます。できるだけ緊張を緩和しよう、という方向性は向いていない。ただ、日中の現在の国力差を考えれば、「喧嘩の売り合い」をやって、日本が勝てる可能性はありません。中国も無傷では済まないにしても、一方的に日本側に実害が生じる可能性は高いです。というわけで、「台湾有事は存立危機事態」というその発言自体が日本の平和と安全を脅かすものであり、撤回すべきものです。で、このような「台湾有事」を巡る国会でもやり取りは、歴代内閣と野党の間で行われてきました。そこでこんな「勇ましい」発言をやらかした首相などいません。安倍首相でさえ、退任後は「台湾有事は日本の有事」などと発言したことがありますが、首相在任中にそんな発言はしていません。もちろん、当時の野党がそのことを質問しなかったわけではありません。今更、「質問した立憲民主党が悪い」などという話は、何を寝ぼけたことを言っているのかと思います。

2025.11.15

閲覧総数 140

-

40

ケーナとフルートの間

私は、18歳の時からずっとケーナを吹いていて、3年前にフルートを始めたのですが、この二つの楽器を比べると、なかなかおもしろいなあと思います。吹き方はものすごく似ているアンデスのフォルクローレの世界では、ケーナとともにサンポーニャ(パンパイプ)もよく使われます。「ケーナ奏者」と言われる人で、ケーナしか吹けないという人はまずいません。ほとんどの場合フォルクローレの管楽器奏者はこの二つの楽器を掛け持ちして演奏するものだからです。けれども、ケーナとサンポーニャというのはかなり吹き方の違う楽器です。ケーナが吹ければサンポーニャも吹ける、というわけには、なかなかいきません。それに比べると、ケーナとフルートは、びっくりするくらい吹き方の似た楽器です。ケーナを吹ける人でフルートの音が出ない、ということはまずあり得ないし、逆にフルートが吹ければケーナも間違いなく吹けます。(フルートらしい音、ケーナらしい音が出るかどうかは別にして、ですが)私の場合も、「フルートがほしい!」と、突然思って、お茶の水の下倉楽器に行って、とりあえずヤマハの中古のフルートを試奏させてもらったら、その場で音は出ました。もちろん、そのときは運指も分からなかったのですが、買って帰って、家で運指表を見ながらああでもないこうでもないと1時間か2時間吹いていたら、3オクタープの最高のドまで出ました。(もっとも、それから3年経った今でも、3オクターブのシとドだけは、運指表を見ないと吹けません。未だに運指が頭に入っていないのです。全然練習しないからです・・・・・・・・。)ただし、私のフルートの音を誰に聞いてもらっても、「ケーナの音に聞こえる」と言われてしまいます。というか、自分でもそう思います。吹き方がケーナのまんまだからですね。音域は、フルートの方がやや広いフルートの音域は、基本的にはまるまる3オクターブ、ドから3つ上のドまでです。前述の通り、私自身はラまでしか使っていませんけれど。4オクターブまで使う人もいるようですね。一方ケーナの方は、実は最高音域がどこまでなのか、私にはよく分かりません。最低音はソ、私自身の最高音はミですが、音を出せると言うだけで、実際に演奏で使ったことがある音はドまで。3オクターブに2音足りません。しかし私の演奏仲間はケーナで3オクターブのソまで音を出せます。さらに、4オクターブまで出せる奏者も知っています。だから、見かけだけで言えばフルートとケーナの音域の広さは同じくらい、とも言えるのですが、実際に吹いてみると分かりますが、3オクターブ目の音の出しやすさは、フルートの方が上です。ケーナの3オクターブは、かなり強く吹かないと音が出ません。逆に言うと3オクターブで弱い音は、ほとんど出せないということです(3オクターブどころか、2オクターブの上の方でも同様)。それに比べると、フルートは3オクターブでも、音にもよりますが、びっくりするくらい弱い音を出すことが可能です。このあたりは、楽器の性能はフルートの方が上かな、と思います。もう一つ、ケーナの場合、3オクターブのレくらいまでは大筋あまり運指が違わないのですが、それより上は、ケーナ1本1本運指が違う。1本1本、いろんな運指を試して、探していくしかありません。フルートも、4オクターブは似たような傾向があるようですが、3オクターブでは一応、運指が定まっています。指の押さえやすさは一長一短フルートには、キーに穴が開いているリングキーと、開いていないカバードキーがあります。私は、最初に買ったフルート(ヤマハの中古)がカバードキー、次に買ったムラマツのフルートはリングキーでした。リングキーといったって、ケーナの指穴よりは遙かに小さいので、たいして難しくないと思っていたのですが、実際吹いてみると、そうでもありませんでした。ケーナは縦笛ですが、フルートは横笛です。あくまでも私の感覚ですが、横笛より縦笛の方が、構える両手や関節が自然なのです。自然であるということは動かしやすいということです。加えて、ケーナの方がフルートより高音ですから、その分楽器が小さい、つまり指穴の間隔が狭いのです。だから、リングキーのフルートの難易度は、普通のケーナの難易度より上と感じました。もっともケナーチョ(低音用大型ケーナ)に比べれば、リングキーのフルートの方が易しいと思いますが。ま、リングキーのフルートがそんなに難しいというわけではないのです。私はすぐ慣れました。でも、最低音のドの周辺だけは、最初はちょっと苦労しました。メンテナンスはケーナの方が楽そりゃそうです。ただの竹筒に穴を開けただけのものですから、水分を拭き取る、汚れを落とす以外にメンテナンスなんて必要ありません。私なんざ、水分を拭き取ることすらしていません。それでも前に使っていたケーナは15年以上使いました。汚れて傷だらけでぼろぼろでしたが。フルートの方は、半年に1回は調整が必要だし、10年も使ったらオーバーホールも、ということになります。フルートのオーバーホールは何万円もかかるようですね。値段は圧倒的大差今私が使っているケーナは、7500円です。本当は1万円なのですが値引きしてもらいました。その前に15年以上使っていたケーナは8000円でした。私はずっと竹のケーナを使っているのですが、平均的には竹のケーナより木のケーナ、木のケーナより、骨を使ったケーナの方が高価ですが、最高級のケーナでも5万円はしないと思います。一方フルートは、5万円というと、まともな演奏に耐える楽器としては最低限のクラスです。私が最初に中古で買ったフルートは、5万数千円でした。2本目のムラマツEXは約20万、総銀製50万くらいから、ゴールドフルート百数十万・・・・・・。私はムラマツの24Kのゴールドフルートを試奏したことがありますが、そのお値段は、確か700万って値札が付いていました。試しに吹いてみた、というだけで話の種になります。音色は・・・・・・・それぞれ好み次第でしょう。フルートでもケーナでも、それぞれに個体差がありますし。同じ笛でも音域で違ったりしますし。私自身は、どちらの音色も好きです。

2010.02.06

閲覧総数 4122

-

41

第4回ラテンアメリカへの道フェスティバル

5月3~5日に開催された「第4回ラテンアメリカへの道フェスティバル」のうち、最終日5月5日に演奏してきました。今回は日秘修好150周年ということで、ペルーに関係の深い音楽と踊りが中心のイベントになっています。「キラ・ウィルカ」は、いつもはボリビア濃度80%以上のグループですが、今回はそういう事情なので普段あまり演奏しないペルーの曲を中心に演奏しました。そのため、7曲演奏したうち初めての曲が4曲、昔演奏したけどかなり久しぶり(現在のメンバーになってからは初めて)の曲が1曲という新曲ラッシュとなりました。お台場は海の近くのため風が強く、5日はとりわけ強風だったため、ケーナは非常に苦労しました。録音も、レコーダーを置いた場所がよくなくて、風の音ばっかり拾ってしまいました。Tosod vuelven バルス・ペルアーノ(ペルーのワルツ)の名曲です。ワルツは、アンデス高地の先住民系の音楽ではなく、コスタ(海岸地方)の白人系(クリオージョ)の音楽で、ケーナやチャランゴなどいわゆるアンデス系の楽器で演奏されることは多くはありませんが、この曲はスイス出身のケーナ奏者レイモンド・テブノーがレパートリーにしていたこともあって、ケーナで演奏されることが比較的多い曲です。なお、本家ヨーロッパのワルツは、いわゆる「ズンチャッチャ」という3拍子ですが、ペルーをはじめラテンアメリカに広がったワルツは、聞けばわかるように、6/8拍子です。写真を撮っていただきました。実は、風が強くてもサンポーニャは音が出るのですが、ケーナはそうはいきません。吹き口に当たる息を風に持っていかれると、全然音が出ません。なので、何とか風を避けようと、横を向いて吹いてます。その他のグループです。下町ケーナ同好会バイラ・ペルー(日本マリネラ協会)、当然踊りはマリネーラ・ノルテーニャ自分たちの演奏が終わったらもちろん飲みます。ペルーのクリスタルビールと、料理の名前は忘れてしまいましたが、ペルー料理の牛肉煮込みスープこれだけじゃ足りないので・・・・・・コロナビールとチキン・タコスミユキ・イリチ・ネエナ・イ・ジロー。ペルーのクリオージャ音楽を中心に演奏していました。カポエイラ・テンポブラジルの黒人が音楽と踊りと格闘技を一体化させて作った伝統芸能。ブラジル先住民の伝承楽器であるビリンバウを使っています。ラス・パロミータス。メキシコの踊りラス・パロミータスユンサ。ペルーのお祭りで、枝にお菓子やおもちゃ等を吊った木を切り倒して、景品を取り合う、というイベントを再現しています。ユンサのお祭り。ペルー(一部ボリビアかな)各地の踊りの衣装。下町ケーナ同好会ラス・パキータス。ペルーにはかつて、多くの黒人が奴隷として連れてこられた歴史があります。現在は混血化などにより黒人の数は少ないですが、ペルー音楽には黒人系の要素が歴然として残っています。ペルー・アフロともいわれる黒人系の踊り「サンバ・ランド」ラス・パキータス。踊りと演奏が交互に繰り返し。ちなみに、メンバー全員知り合いです。ラカ・パキータスの踊り。アンデス先住民系。ちなみに、2人は演奏と踊りの掛け持ちだったので、結構苦しかったようです。最後はマリネーラ・ミ・アルマ。日が陰ってきて暗くなったため、写真のブレが酷いです。福田千文さんを中心とするマリネーラ・ノルテーニャの踊り。自分たちの演奏の後、他のグループを一番最後まで見たら、6時を過ヘトヘトになってしまいました。でも楽しかったです。

2023.05.06

閲覧総数 245