2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005年11月の記事

全63件 (63件中 1-50件目)

-

いつまでも若々しい 脳のために・・・アンセリン&カルノシン

脳の老化対策、してますか?脳細胞の老化は、活性酸素によって脳細胞が死んでいくことで起こります。 活性酸素による脳細胞の死滅を強く抑えるのが、アンセリンとカルノシン。アンセリンとカルノシンはジペプチドの名前です。ジペプチドとはアミノ酸が2個くっついたもので、そのまま脳に入ることができ、脳細胞の破壊から脳を守ってくれます。特にカルノシンは白内障の予防改善に、アンセリンは脳の活性化に有効だといわれています。また、水素イオンは脳内に貯まると神経伝達がスムーズに流れるのを妨害し、集中力や判断力に衰えを生じさせるといわれています。 カルノシンは水素イオンを除去するため、頭の回転を良くする働きがあるそうです。アンセリンはまぐろやかつおに多く含まれます。親鳥胸肉(皮付き) には両方がたくさん含まれています。水に溶けやすい成分なので鳥のスープにして食べるのがいいですね。

November 30, 2005

コメント(4)

-

朝ごはんを食べよう。

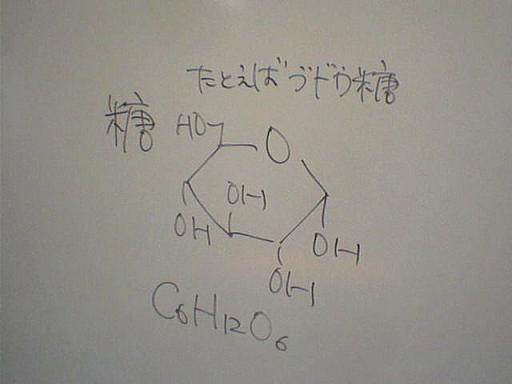

学校の授業は、どちらかといえば午前中にたくさんある。急いでいるからといって、朝ごはんを抜いた場合どうなるか?脳に栄養が行き渡らないのである。もっと言おう。もし、夜の21時に食事をとって、次の日の12時まで何も食べなかったら、実に15時間も何も食べていないことになるのだ。1日は24時間しかないのに、そのうちの15時間栄養補給がされないことになる。さてここからが重要だ。脳の重さが全体重の2%しかないのは有名な話である。しかし、全体のエネルギーのうちの2割を脳だけで消費しているのである。もし、あなたたが5000キロカロリーのエネルギーを消費したら、そのうちの1000キロカロリーは脳だけで使っているのだ。さらに…脳はブドウ糖のみしかエネルギー源として利用できない。ということは…脳のためには…朝ごはんをきちんと食べよう。さらに、ブドウ糖、もしくは体内でブドウ糖に変わる物質、つまり炭水化物を食べることが必要だ。えっ?まどろっこしい??じゃあ、言おう。朝起きたら、最初に甘いものをちょっと食べるといいだろう。すでにブドウ糖の形に近いものである。ブドウ糖は10数分で分解が始まるからである。そして、炭水化物もの(ご飯やパン)へ移行するのがいいだろう。炭水化物は、体内のさまざまな消化液により、ブドウ糖へと分解される。つまり、脳に長時間にわたって栄養を送り続けるためである。朝飯をきちんと食べて、しっかり勉強する。脳を健康な状態にして勉強するのが正しい勉強方法のような気がする。

November 30, 2005

コメント(0)

-

夜の気合トーク 56(あと51日)

第56回 『負けないこと。』負けないことが重要だ。とにかく、どんなに苦しくても向かっていくのである。不安になったら、先輩や先生に相談しよう。先輩や先生は、一度通過してきているのだ。とにかく、不安になっても負けないことだ。泣いてもいいが、すぐに復活しよう。センターまでの時間は本当に短い。ラストスパートをがんばれ!みんなが合格しますように…

November 30, 2005

コメント(0)

-

Zn の仕事

「亜鉛」あまり、脳や健康にいいというイメージはないかもしれません。でも、本当はとっても大切なミネラルなのです。十代の子どもに亜鉛を飲ませたら、注意力、記憶力など子どもの頭の働きがアップすることがアメリカの農務省の農業研究所のジェームズ・ペンランド博士によって報告されています。実は、記憶をつかさどる役割を果たしている脳の海馬という部分に亜鉛は多く含まれているのです。そのため、亜鉛が不足すると記憶力が衰えてしまいます。また、亜鉛不足が続くとイライラしたり精神的に落ち込みやすくなったりしてしまいます。よく、イライラの原因にカルシウム不足があげられますがカルシウムを体内の必要なところに運ぶ、カルシウム結合たんぱく質合成に必要な亜鉛も十分に摂取しておく必要があります。さらに、味覚を正常に保つ働きもあります。おいしい食生活のためにもぜひ。亜鉛は体外に排出されやすいといわれています。クエン酸、ビタミンCと一緒に摂れば、彼らが亜鉛を吸収しやすい形に変えてくれますよ。食品では、肉、レバー、卵、かぼちゃの種、マスタード、牡蠣、ホタテなどに含まれています。牡蠣のおいしい季節ですね。レモンをかけてどうぞ。推奨量は18歳以上の男性は9mg、女性は7mg、上限は30mgです。ちなみに、栄養機能食品の1日の摂取目安量は上限15mg、下限3mgとされています。亜鉛を摂り過ぎると貧血が起きたり、免疫力やコレステロール値の低下などの害が起こることがあります。一度に大量摂取すると、急性中毒を起こします。量は守ってくださいね。

November 29, 2005

コメント(0)

-

赤いノートを買おう。

潜在意識のパワーは計り知れない。潜在(無意識の)意識の可能性は、顕在意識の可能性をもはるかに凌駕すると思う。今日は200円で子供を賢くする方法を書いてみよう。赤いノートを買おう。そして子供にそのノートをプレゼントするのだ。台詞が重要だ。「○○ちゃん。他人に言っちゃあ駄目よ。赤いノートはね、とても成績が上がるらしいのよ。黒板を移すときに、心の中でオッケーオッケーと確認しながら写してごらん。絶対に成績がアップするからね。これだけだ。」効果的なプラシーボはその子の潜在意識の中にすり込まれる。色々な方法を使いながら、脇役として主役にどれだけやる気を持たせるか?脇役の方法をこれからも書いていきたいと思う。

November 29, 2005

コメント(7)

-

夜の気合トーク第53回 (あと53日)

第53回 『その言葉を口にする意味はあるのか?』例えば 「あー。落ちるかもしれない…」その言葉を口にする意味はあるか?君が何気なく話したその一言で、脳の中は大パニックだ。脳の中では自問自答回路が活動する。「俺は合格するために勉強していたんじゃないのか?」「でも、落ちるかもしれないならやらなくていいかも?」そして睡魔が襲ってくる…良い結果をもたらさない意味のない発言は、自分のためにやめよう。みんなが合格しますように…

November 29, 2005

コメント(0)

-

続 続 アミノ酸 ~トリプトファン~

何度か言葉は出してきたトリプトファン を今回は少し丁寧にお話しようかと思います。トリプトファンは神経伝達物質であるセロトニンの材料となる必須アミノ酸です。ビタミンB6、ナイアシン、マグネシウムと協力して、セロトニンを作り出すのです。そのため、これらと一緒に摂ると効果的です。セロトニンには、鎮痛、催眠、精神安定などの作用があります。なので、トリプトファンはアメリカでは天然の睡眠薬としても人気があるようです。精神的に安定していないと何事もはかどりませんよね。チロシンのときにお話したかと思いますが、ドーパーミンやノルアドレナリンをつくる際にも、トリプトファンはチロシンといっしょになってはたらきます。トリプトファンが血液から脳内に入るためには、ブドウ糖を必要とします。血液中にブドウ糖が少ないと、他のアミノ酸が先に脳内に入るので、トリプトファンは脳内に入ることができません。でも、ブドウ糖がたくさんあると、他のアミノ酸は筋肉に入るので、トリプトファンが優先的に脳内に入ることができるのです。やはりブドウ糖は脳には大切ですね。トリプトファンは牛乳から発見され、他にチーズや卵黄、落花生、きな粉、バナナなどに含まれます。摂りすぎが長い間続くと、肝臓障害を起こすおそれがあるといわれています。注意してください。

November 28, 2005

コメント(0)

-

マグネシウム 取っていますか?

以前、カルシウムのお話をしたとき、マグネシウムと一緒に摂るといいと書いたのを覚えていらっしゃいますか?今回はそのマグネシウムについてお話したいと思います。マグネシウムは神経伝達物質アセチルコリンの生産を助けてくれます。刺激に対する神経の興奮を抑える作用があるのです。ですから不足するとイライラしたり、集中力が低下してしまいます。それだけではありません。カルシウムとのバランスが崩れて血管に負担が掛かってしまい、偏頭痛を起こしてしまうのです。ちなみにストレスからも偏頭痛は起こりやすいのです。ストレスも多く、集中力も必要な受験生にはぜひ摂ってほしいのです。(もちろんそれ以外の方にも)マグネシウム、摂っていますか?マグネシウムもカルシウム同様、不足しやすいといわれています。でも、カルシウムほど意識されていないのではないでしょうか。マグネシウムとカルシウムの理想的な摂取バランスは、1対2から1対3だといわれています。カルシウムを摂りすぎると、マグネシウムが体外に排出されて、摂取バランスがますます悪くなります。バランスよく摂ってみてください。食品ではナッツ類・海藻・魚・豆・野菜などに多く含まれています。これにはマグネシウムだけでなく、カルシウムもありますよ。 ↓↓↓

November 27, 2005

コメント(0)

-

夜の気合トーク54 (あと53日)

第54回 『選んだのは君だ。』大学受験をするのを選んだのは君だよね?君の友達で、職業高校に進学した子は、今頃遊んでるかもしれない。だって就職が内定したはずだから…苦しいのは君たちだけかもしれない。でもね。今の努力は必ず実を結ぶ。絶対に無駄にはならない。勉強は根性の競争だ。苦しくなってから勝負だ。どんどん覚えていこう。ひたすら覚えていこう!みんなが合格しますように…

November 27, 2005

コメント(0)

-

夜の気合トーク 53(あと54日)

第53回 『あと8週。』試験まであと8週間だ。君が毎週通っている塾で、あと8回授業を受けたらもう試験だ。君の週末はあと8回しかない。週に1度だけ見ているテレビがあるとしたら、あと8回だ。たった8週で試験が来る。試験前と試験後、君の精神状態は大きく変わる。悲惨な気分になりたいか?それとも有利に駒を進めたいだろうか?みんなが合格しますように…

November 27, 2005

コメント(0)

-

一息つきますか? Tea Time

今日も一日お疲れ様です。まだお勉強中ですか?一息つきませんか?アレルギーのない方はそば茶なんてどうでしょう?そばにはお米や小麦粉の約2倍のビタミンB群や、ナイアシンが含まれています。また、そば粉の成分にはポリフェノールと同じ働きをするルチンという物質が含まれています。ルチンは別名ビタミンP。毛細血管をじょうぶにして、弾力性を高め透過性を保つ役割があります。脳内の血流をよくするんですね。それが、脳の記憶細胞に有効なのがわかってきました。脳の細胞物質が死んでしまうのを防ぐため、記憶細胞の保護・活性化に有効なのです。休憩中も脳力アップをはかりましょう。ルチンは単独よりもビタミンCと一緒に取ると効果がさらに期待できるそうです。韃靼そばにはふつうのおそばの約100倍のルチンが含まれているといわれています。飲んでみませんか?

November 26, 2005

コメント(5)

-

夜の気合トーク53 (あと56日)

第53回 『もう駄目だと思うとき』勉強していると、もう駄目だと思うことがよくある。これ以上覚えられない。こんなに出来るはずがない。そういう時はちょっと気分を変えてみよう。勉強する場所を変える。コーヒーを飲んでみる。そして、なるべく駄目だと思わないように、気にしないようにして勉強してみよう。みんなが合格しますように…

November 26, 2005

コメント(0)

-

たくましい骨と脳のために

カルシウムと聞くと、「骨を丈夫にする」といったイメージがあるかと思います。でも、それだけではないのです。カルシウムは脳や神経からの命令を伝えるのにとても重要な役割を果たしてくれます。カルシウムの摂り方が足りないと、骨からカルシウムを取り出すだけではなく、脳細胞の中へカルシウムを押し込みます。カルシウムが脳細胞の中で増えてしまうと、細胞の外と中のカルシウムの大きな濃度差がなくなり、命令を伝えることが出来なくなります。さらにカルシウムが細胞の中で増えると脳細胞は死んでしまいます。カルシウムの摂取が足りないと、骨だけでなく、脳もダメージを受けてしまうのですね。カルシウムを充分にとって、脳細胞の中のカルシウムがふえないようにすることが、脳の働きを維持するための方法です。マグネシウムはカルシウムの働きを調節するので、精神を安定させるためには、マグネシウムが不可欠なのだそうです。また、カルシウムを効率よく吸収するためには、ビタミンDが有効です。逆に肉類などのタンパク質やナトリウムの過剰摂取はカルシウムの排泄量をふやします。インスタント食品に多く含まれる、リンという成分もカルシウムの吸収を妨げてしまいます。カルシウムを多く含む食品には、牛乳・乳製品・小魚・干しエビ・海藻類・ゴマ・切り干し大根などがあります。牛乳よりも小魚で摂ることをおすすめします。日本人の約6割がカルシウム不足といわれているので、意識して摂ってください。

November 25, 2005

コメント(2)

-

ちょっと待って。

今日打てるかどうかわかりません。新人!お願いします。

November 25, 2005

コメント(0)

-

アミノ酸 その2 チロシン編

神経伝達物質のひとつとして昨日お話した、アセチルコリンがありますよね。他にもアドレナリン、ドパーミンなどがありますが、今日はその中でも、脳を活性化させ、ドーパミンに変身してくれるチロシンさんにスポットをあててみることにしました。でも、その前にドパーミンの役割についてお話させてください。ドーパミンは物事への関心や自主的に物事を始めることに関係し、気分高揚、やる気や元気を引き出すのに役立つといわれています。さらにドーパミンは興奮系の神経伝達物質であるノルアドレナリン、アドレナリンへと変換されます。ノルアドレナリンは記憶力や学習能力向上に役立つといわれています。やる気も出て、そのやる気に答えてくれる脳力もアップするというわけです。チロシンさんはアミノ酸ファミリーの一員です。ビタミンB6やアミノ酸のオルニチン、アルギニン、トリプトファン、グルタミン、グリシンと一緒に摂取するとより効果的です。ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシンといっしょに摂ると効果が上がるともいわれています。ブドウ糖と一緒に摂取するとより効果的に脳に働くともいわれていますよ。でも、吸収されるとき他のアミノ酸であるロイシンやバリンと競合すると…負けてしまうのです。ですので、ロイシンやバリンとは一緒に摂ってもあまり意味がありません。BCAAはバリン・ロイシン・イソロイシンの3種の総称です。スポーツをされる方にはおなじみですね。先日読んだ本にたけのこの水煮の白い粉はアミノ酸でその98%はチロシンだと書いてありました。あの白いところは取り除かないほうがいいんですね。今年の春はたけのこでスタートダッシュだ!!(気が早すぎです)でも、肉類にロイシンやバリンが含まれているので、たけのこご飯(鶏肉なし)がお勧めメニューとしてのっていたのです。いままで当たり前に鶏肉入りたけのこご飯を食べてたんですけどね。やる気を出すなら肉抜きで!それ以外では、乳製品、バナナ、アーモンド、大豆、アボカド、かぼちゃの種、ごまなどにたくさん含まれています。サプリメントで摂るなら、就寝前などに摂るのがいいかもしれません。摂りすぎには注意してください。

November 24, 2005

コメント(2)

-

豆乳が苦手なお子さんでも…

『フレンチトースト』 あなたのお家の朝食はご飯ですか? パンですか?わが家では、ご飯に飽きた時にはよくフレンチトーストを作ります。以前は卵液に牛乳を加えて作っていましたが、ある時”牛乳を豆乳に変えても美味しいかも?”と試してみたところ豆乳が苦手なうちの子も気付かずにバクバク食べてました。香ばしい焦げ目で外はカリッ! 中はふっくら。焼きたては最高です!! 材料フランスパン 厚切り3枚(食パンの場合は卵液につけて量を加減してみてね) (卵液) 調整豆乳 50cc 卵 1個 砂糖 小さじ2 バニラエッセンス 少々 バター 適量メープルシロップ 適量 作り方1 卵液の材料を混ぜ合わせパンを浸す(なるべく中までしみ込むように・・これをしておくとふっくらと仕上がる)。2 フライパンでバターを熱し、パンを焼く(中火と弱火の間で1~2分、いい具合に焦げ目がついたら、ひっくり返して弱火で2~3分)。 1年のうち3月と4月しか収穫できないメープルシロップは、他の甘味料よりもカロリーが低く、ミネラルが豊富です。 豆乳には、頭の栄養素として有名なレシチンをバランスよく含んでおり、受験生におすすめです。(こどもLOVE絵)

November 24, 2005

コメント(12)

-

夜の気合トーク53 (あと56日)

第52回 『1教科8日。』どんどん減っている。センター試験まであと56日。7教科で計算すれば1教科あたり8日である。それがすべてだ。それしかできない。冬休みになったらがんばろうとか、怖いこと考えてる人いないよね?もうギリギリラインだ。もうすぐ試験がやってくる。1教科につき8日。それで仕上げるのだ!みんなが合格しますように…

November 24, 2005

コメント(0)

-

協力&強力・・・ アリシン

アリシン聞いたことがありますか?にんにくやねぎのあのにおいの成分です。アリシンの薬効の中でいちばん早く発見されたのは、殺菌・抗菌作用だといわれています。この季節、風邪やインフルエンザの予防に一役かってくれます。それだけではありません。アリシンは他の成分と結びつくと、より優れた効果をもたらしてくれます。代表的なものがビタミンB1です。ビタミンB1は、単独で一度に多く摂取しても、大部分が吸収されずに体外へ排出されてしまいます。でも、アリシンとビタミンB1が結びつくことで、「アリチアミン」というビタミンに変化し、長時間体内に蓄えることが可能になります。さらに、ビタミンB1の吸収効果が5倍にもアップし、腸内細菌によって破壊されることもなくなるのです。ビタミンB1の効果をアップさせて、脳にもしっかりがんばってもらいましょう。お休み日の前にはレバニラも、にんにくもよいけれど・・・次の日が気になる方にはにんにくがお好きな方も、食べ過ぎると貧血になったり、胃が荒れたりするのでご注意ください。

November 23, 2005

コメント(2)

-

ネギで風邪防止を…

『体ぽかぽかポタージュ』 朝晩とすっかり寒くなりました。いろんな場所でカゼひきさんが増えているようです。昔から風邪にはネギが良いといわれていますが、薬効成分があるのは白い部分だそうです(栄養成分が多いのは緑色の部分)。血行を良くし保温作用もあるので、風邪に強い体になりましょう。 材料人参 1本長ネギ 1/2本(白い部分)しょうが 1/2かけバター 20g水 300cc固形スープ 1個調整豆乳 150cc塩・コショウ 少々 作り方1 人参、長ネギ、しょうが(皮つきのまま)はそれぞれ薄切りにする。2 鍋にバターを熱し、1を入れ炒める。3 全体に火が通ったら、水と固形スープを入れ煮る。4 人参がやわらかくなったら、火を止め冷まし(ココ重要!)、ミキサーにかける。5 鍋にもどし豆乳を加えて温める。6 一度味見して、味が薄かったら塩・コショウで整える。 バターで炒めた人参は、ちょっと甘くなってスープなどにぴったりです。また目の疲れに効果のあるカロチンの吸収率もアップするので、おすすめです。 (こどもLOVE絵)

November 23, 2005

コメント(2)

-

夜の気合トーク52 (あと57日)

第52回 『極限的苦しさ』僕はセンター試験の日が何かの事情で1日延期になったら、死ぬだろうと思った。本当に限界だった。もう1日だって余分に勉強できなかった。毎日毎日ギリギリだった。あれ以上できるはずがない。何度やってもあれ以上は勉強できない。人生であれより苦しかったことは絶対にない。みんなが合格しますように…

November 22, 2005

コメント(0)

-

やっぱり記憶力でしょう?

有名なお話ですが、記憶力を強化したい!!と思うなら「コリン」でしょう。わたくしこどもLOVE(新人)も学生時代、資格試験を受けるころにサプリメントで摂っていました。昨日まとめまでしておいて、今更なのですが、コリンもビタミンB群の仲間です。コリンは、記憶と学習にかかわる神経伝達物質のアセルチルコリンの材料です。脳内でコリンとアセチルCoA(活性酢酸)が反応するとアセチルコリンが作られます。 アセチルコリンはコリンの摂取量が多くなると神経伝達が盛んになり、記憶力が高まっていくようになるといわれています。コリンを多く含む食品としては、卵黄、心臓、レバー、小麦(又は米)胚芽、大豆、緑色葉野菜などがあります。ぜひ摂っていただきたいので、注意点をいくつか申し上げます。 ・ビタミンB群と一緒に摂ってください。 ・ビタミンB12と一緒に摂ると、効果がアップするといわれています。 ・同じビタミンB群のひとつである、イノシトールとのバランスを考えることも大切です。 ・コリンを単独で摂りすぎるとビタミンB3の不足を招いてしまうこともあるそうです。コリンはアミノ酸から作られているので、タンパク質の摂取が少ないと不足することもあります。大豆食品だと、コリンとタンパク質の両方が摂れますね。大豆はイノシトールとのバランスを考えてもお勧めです。また、卵黄のコリンは、大豆の3倍近くも含まれている上、食品の中でも最も脳内に吸収されやすいといわれています。たまごはビタミンB12も豊富ですから、アレルギーのない方にはいいと思います。納豆に卵黄をかけて食べるといいかもしれませんね。(納豆がダメな方もいらっしゃると思いますが・・・)一定量以上摂取しないと効果がないという意見もあります。1日300mgを目標に(上限は3500mg!)サプリメントで採る方は、食事と一緒にどうぞ。

November 22, 2005

コメント(0)

-

家庭教師は当たりはずれがものすごい。

家庭教師をとってる家はいるだろうか?家庭教師は、きわめて閉鎖された空間の中で誰とも比べられることなく、教えることが出来る。そのために、ついつい危機管理やプロ意識が低下し、個人差がものすごく大きくなってしまう。はっきり言いたい。家庭教師は先生の個人差がものすごくある。良い先生と悪い先生の差は100000倍くらいあると思う。もし、今の先生に不満を感じるようなことがあれば、すぐにチェンジである。とにかく、気に入る先生に当たるまで何度でもチェンジだ。「何度もは言いにくい。」いえいえ。何度でも言うのである。良い先生に当たるまでひたすらチェンジである。チェンジチェンジチェンジだ。家庭教師には、高い費用を払っているのである。それは当然の権利だ。ヘボい家庭教師は話にならない。お金をドブに捨てるのはやめよう。ちなみに良い家庭教師かどうかを簡単に見分ける方法は…1.子供のテスト範囲を知っているか?テストの日を知っているか?2.ニーズに応えた勉強をしているか?(得意な教科ばかりやっていないか?)などあるが、僕ならこう質問する。「今日のウチの子どうでした?」「よかったですよ。」とか「まあまあです。」と答えるヤツはダメだ。たくさんたくさん言えるヤツ。これが良い家庭教師だと思う。子供をしっかり観察して、できるだけ的確な授業をしなければいけないと思う。「はい。良かったですよ。でも、ちょっと計算でミスするところがあるんですよね?マイナスがつくと苦手みたいですね?大体3回に1回くらいミスします。それから、ノートが雑ですね?特に英語が雑みたいです。よく見ると、クエスチョンの書き順が逆だったんですよね?一応注意しときましたが、少し家でも注意して見てもらえませんか?そうそう、最近、朝お腹が痛いって言ってましたよ。なんだか、悩みがあるみたいでしたよ。今度のときにさりげなくもうちょっと聞いてみますね。あとは、漢字なんですが…」「ああ、もうわかりました。先生にお任せしていますから…。」「そうですか?気づきがあったらまた報告しますね?メールはいつでもかまいませんし、急ぎのときは電話を下さいね。24時間いつでも結構ですから…」と、このくらいで合格だろう。

November 22, 2005

コメント(6)

-

ビタミンB群 まとめ

今までいろいろ書いてきましたが、結局のところ、ビタミンB群が脳力アップの後援会!といっていいと思います。B群のビタミンは相互作用があるので、一緒に摂ることでそれぞれの働きが高まります。例えば、ビタミンB2は同時にビタミンB6、ビタミンCを摂るとより効果的です。ビタミンB6は同時にビタミンB1、2、C、マグネシウムを摂るとより効果的です。頭の片隅においておいてください。ビタミンB6は不足しやすいビタミンです。ビタミンB12は野菜からは摂れません。ビタミンB群のビタミンはひとつだけをたくさん摂ってしまうと、他のビタミンB群を消耗してしまうという特性があるともいわれます。ですから、摂りすぎの心配はいらないのですが、バランスよく摂ってください。食生活に不足しがちなものがわかっている方はそれを補えばよいのですが、全体的にビタミンB群が不足していると思われる方には、ビタミンB群のサプリをお勧めします。水溶性なので一度に摂るより、複数回に分けて摂ったほうがいいですよ。何事も大切なのはバランスです。

November 21, 2005

コメント(6)

-

DHAで賢くなろう。

『サバのみそ煮』 脂がのったサバは今が旬です。煮ても焼いてもおいしい魚ですが、うまみが溶けこんだ煮汁ごといただけるみそ煮はいかがでしょう・・・。疲労回復に効果があるといわれる酢を隠し味で入れてみました。 材料サバ(三枚おろし) 一尾 A酒 1/2カップ水 1/2カップみりん 大さじ2しょうゆ 大さじ2砂糖 大さじ2みそ 大さじ3酢 小さじ1/2しょうが 1かけ 作り方 1. しょうがは皮をむかずに薄切りにする。(栄養素が皮との間に一番多くあるため)2. 分量外のしょうがをせん切りにして飾り用の針しょうがをつくる。3. 鍋またはフライパン(テフロンだとほとんど失敗しません)に Aの材料を入れて火にかける。4. 煮立ったらサバを重ならないように入れてときどき煮汁をかけながら 10分煮る。5. 皿に盛りとろみがついた煮汁をかけて針しょうがをのせる。 サバの脂は血液をサラサラにしたりコレステロール値を下げたりしてくれるのでお父さんにもいいかもしれませんね。 みかみ塾のために、にんじんのハートをつけてもらいました。これから、なるべく料理も載せていきたいと思っています。

November 21, 2005

コメント(12)

-

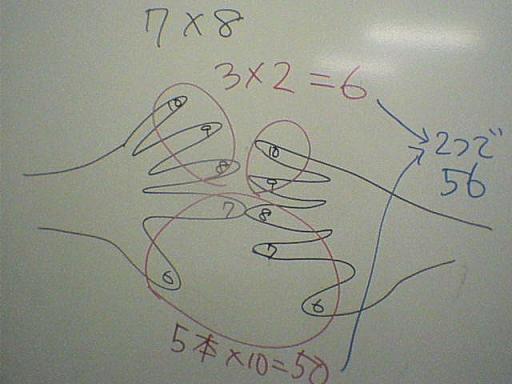

掛け算がどうしても苦手な子へ

掛け算が苦手な子がいる。小学低学年の子である。6の段以上は特に難しい。覚えるまでの間、邪道だがこんな計算方法がある。この方法は、6の段以上に限って使うことが出来る。急いでいるときは使えないが、検算程度なら使える。話のタネとしても面白いだろう。まず、両手の親指に6と書く。人差し指に7、中指に8、薬指に9、と書く。例えば、7×8ならば、人差し指と中指を合わせるのだ。そして合わせた指とその下の指の数を足す。左手2つ(親指、人差し指)、右手3つ(親指、人差し指、中指)計5つ。この数字を10倍する。→50になる。さらに合わせた指よりも上の指の数を、左手と右手でかける。左手3つ×右手2つ 合わせて6になる。これらを足したら終了だ。いかがだろう?どんな数字でもオッケーだ。

November 21, 2005

コメント(0)

-

夜の気合トーク51 (あと58日)

第51回 『やり始めが難しい』とにかく勉強は、やり始めが難しい。机についてからどれだけ短期間でトップスピードに持ってこれるか?がポイントだ。そのためには、最初は好きな教科や簡単な作業をやる方が効率がいいだろう。脳が温まってきたら、暗記物や苦手なものに挑戦だ。大体30分くらいで、脳はリズムを作れるので、それまでの勉強を工夫するといい。今からますます寒くなる。風邪に気をつけてがんばろうね。みんなが合格しますように…

November 21, 2005

コメント(0)

-

すごい子がいる。

僕が今勉強を見てる子ですごい子がいる。その子は中学生なのだが、ものすごいのである。何がすごいか?それは宿題のやり方である。僕は、毎日一緒に勉強しているので毎日宿題を出している。その子は毎日宿題をやってくるのである。しかもきちんとやってくるのである。これはかなりすごいことだ。その宿題のやり方から、その子が絶対に手抜きしていないことが伺える。もちろん僕は毎日ほめている。このすごさを伝えることは難しいが、その子は現在すごい勢いで成績が伸びている。僕は、継続することはきわめて重要であると考えている。継続は簡単なようで意外に難しいのだ。ただ、きちんと継続できる子は必ず伸びる。ピアノだって、そろばんだって、スミングだってきちんと行けば必ず伸びるのだ。そして毎日続ければ、習慣化して苦痛が減ってくるのである。そこで、子供のママたちに僕の必殺技を教えたい。僕のほめ方である。僕は意図的にあるほめ方をしている。ものすごい技だ。なんと僕はこう言ってほめているのである。「さすが○○君。今日も宿題が続いているね。○○君なら絶対にきちんと宿題をやってくることを知ってるよ。」そう、僕は続けてきたことのみを褒めているのだ。そこに子供の意識を集中させているのである。これを繰り返すとすごい子供になっちゃうのである。

November 20, 2005

コメント(6)

-

またまたまたまた ビタミンB

ビタミンB5は別名パントテン酸。糖と脂肪のエネルギー転換に必要です。ホルモンの生成の他、脳内伝達物質の生成を助けることで、「抗ストレスビタミン」と呼ばれています。風邪や感染症、極度の疲労、低血圧、低血糖、不眠にもよく効きます。水溶性ビタミンなので貯めておくことができませんが、パントテン酸の「パントテン」とは「どこでもある」という意味であり、その名の通り様々な天然食物に含まれています。腸内の大腸菌も自身で合成しています。ですから、バランスの取れた食事をしている限り不足することはありません。ただ、熱に破壊されやすいというデータがあります。調理の過程で減るので気をつけてください。カフェインやアルコールなどにも影響を受けやすいので注意が必要です。眠気覚ましにコーヒーというのは、子どもにはよくないです。ホットレモンなんてどうでしょう。風邪のシーズンですね。受験生は特に体調管理が大切です。体調管理やストレスに打ち勝つ精神力、おろそかにしないように、しっかり摂ってください。「バランスのとれた食事」に自信のない方はこちら。1日の所要量は大人男性5mg、大人女性5mg、幼児1.8~3mg、小学生3~4mg、中高生4~5mgです。水溶性なので摂りすぎの心配はご無用です。豆類、牛肉、レパー、海水魚、鶏肉、チーズ、卵、シリアル、アボカド、カリフラワー、グリーンピー、ナッツ類、ジャガイモ等にたくさん含まれていますので、たっぷりどうぞ。

November 20, 2005

コメント(0)

-

つくって、なおして

レバーは好きですか?ビタミンB12をたくさん含んでいます。これも?と思われるかもしれませんが、脳に効くビタミンです。ビタミンB12は、体内の全てのたんぱく質を修復する働きを持っていますが、特に脳や神経の修復には、ビタミンB12が不可欠です。シナプスのお話は以前したかと思いますが、シナプスがきちんと機能していると、脳や神経の働きは良くなります。ビタミンB12はその壊れたシナプスを修復する作用があります。具体的に言いますと、脳は、たんぱく質と共に脂肪成分を多く含む器官なのです。ビタミンB12は脂肪成分となじみやすい構造を持っています。そのため、ビタミンB12は簡単に脳に入ることができます。そして、脂肪成分による汚れで詰まった部分を洗い出す事により、元通りの健全なものに復元します。切れた部分があればつなげて、修復作用を発揮します。なんでも修復は早いほうがいいですよね。失われたものはもどりませんから・・・神経系を正常に働かせてくれるビタミンですので、精神を安定させて記憶力や集中カを高める効果があります。不眠症にも効きますよ。また、肩こりや腰痛にもいいそうです。不安と戦いながら、一生懸命集中しようと頑張っていますよね。仕事や勉強で机につくことが多いと、肩も腰も痛くなりますよ。体にいいとわかっていても、運動する時間はなかなかとれませんよね。眠れない夜もあるんじゃないですか?早めに癒してあげてください。レバー以外ではアサリ、カキ、しじみ、にしん、筋子、サンマ、卵、鮭、たらなどに多く含まれます。1日の所要量は大人男性2.4μg、大人女性2.4μg、幼児0.2~0.9μg、小学生1.3~1.6μg、中高生2.1~2.3μgです。もっと摂ったほうがいいという意見もあります。摂りすぎて悪いことはありませんので、余裕をもって摂ってみてください。

November 20, 2005

コメント(0)

-

夜の気合トーク50 (あと59日)

第49回 『自分の人生』君の未来は君のもの。誰にも剥奪されない。今、君は君の、自分の未来を作るためにがんばってるんだよね?君の人生は君が考えるような方向へ進むだろう。そして、君の努力がそのスピードを決めるはずだ。人に負けるんじゃない。歯を食いしばって、一生懸命に一生懸命に…負けるな君!みんなが合格しますように…

November 20, 2005

コメント(0)

-

夜の気合トーク49 (あと60日)

第49回 『ラスト2ヶ月』いよいよラスト2ヶ月になった。泣いても笑っても2ヶ月だ。それでセンター試験の朝が来る。君に残された時間はあと2ヶ月しかない。今日から2ヶ月前はいつだったか?思い出してみよう。君がこの2ヶ月間にやってきた日にちしか残りはないのである。みんなが合格しますように…

November 19, 2005

コメント(0)

-

机の高さは大丈夫?

僕は、半年くらい前にひどい背中痛だった。指圧にもずいぶん行った。なかなか直らずに、休憩を余儀なくされたり、寝っころがって勉強したりしていた。もしや?と思い、机の高さを変えてみたのだ。その後は、比較的改善され、めったに背中痛にはならなくなった。そこで…今日は子供さんの正しい机やいすの高について書いてみようと思う。メジャーを持って計ってほしい。お宅の子供さんのイスは…机は大丈夫だろうか?まずイスの高さだ。イスの高さは身長を4で割ってみよう。身長が130センチならイスは33センチだ。次は机の高さだ。机の高さは、身長に0.42をかけてみよう。身長が130センチなら机は55センチである。さらに参考だ。まず、イスに座ったときに机の上面が、へその位置になるように確認しておこう。もしならなければイスの高さで調節だ。そして机は、背筋を伸ばして座ってひじが90度になることをチェックだ。あとは、子供さんが小学生ならばもうひとつ言いたい。そう、ひじ掛けである。ひじ掛けはあった方がよい。ひじ掛けがないと、机の上に常に片方のひじをつけることがあるので、背中がねじれる場合がある。また、両ひじをついて勉強すると、猫背気味になるのである。たかがイス。されどイスである。これを機に計ってみてはいかがしらーん?あっ、でもメチャメチャ胴長の人や、顔の長さが50センチくらいある人はいろいろ工夫してみてね。今日の話は一般論だからね。

November 19, 2005

コメント(7)

-

夜の気合トーク48 (あと61日)

第48回 『模試ラッシュ…』模試がラッシュだよね?調子はどうかな?間違ったところは必ず復習しようね?出来る問題は何回やっても出来るんだから…出来る問題見ても仕方ないよね?そして、模試は各予備校等が威信をかけて作った予想問題なんだから絶対に復習するんだよ。同じ問題が出たら、2度と間違えない!って言う信念に基づいて必ず復習しようね。がんばるんだよ!みんなが合格しますように…

November 18, 2005

コメント(0)

-

心も体も脳もたくましく

「脳の守り神」今日読んだ本にこう形容されていたのがビタミンB6です。それを裏付けるかのようなような報告があります。『オランダの研究グループが健康な高齢者を2群に分けて、一方にはビタミンB6を20mg、他方には偽薬を投与。3ヶ月後に記憶力を検査して投与前と比較したところ、B6を投与された人は長期記憶が改善されました。』というものです。B6が記憶力を高めるのは、神経間伝達物質であるGABAの合成を助けるからだといわれています。また、ビタミンB6は、色々なアミノ酸の代謝に必須のビタミンです。このビタミンも必須アミノ酸のトリプトファンがナイアシンに転換するのを助けるのです。また、DNAの合成にもかかわっています。さらに、たんぱく質を分解し、カラダの元となるたんぱく質へ組み立てる働きもあります。食生活が欧米化し、タンパク質の摂取量が増えている現在、必要量も増大しています。 肉や魚などの動物性タンパク質や脂肪を含む食品を多く好んで食べる人は、ビタミンB6を多めに摂ってくださいね。不足すると各種アミノ酸の代謝がうまくいかなくなり、中枢神経の異常な興奮や記憶力の低下などの症状が現れ、不眠、皮膚炎の一因にもなります。アレルギー症状もでやすくなるみたいです。些細なことにイライラする方はビタミンB6不足かもしれません。覚えられない~!という方も食生活を見直してみてください。食品では牛や豚、鶏のレバー、魚の赤身、ぎんなんやピーナッツなどの種実類に多く含まれます。動物性食品、植物性食品にかかわらず、多くの食材から摂取することができるので、摂りやすいですね。 ビタミンB6の1日の所要量は大人男性1.6mg、大人女性1.2mg、幼児0.1~0.6mg、小学生0.8~1.0mg、中高生1.1~1.2mgです。過剰摂取すると神経系の障害を引き起こす可能性があります。ご注意ください。

November 18, 2005

コメント(2)

-

宿題をブログにしてあげるのは?

勉強がぱっとしない子がいる。こんなアイデアどうだろう?子供は褒められることが大好きだ。だから、子供の宿題をブログにしてあげるのである。宿題をやったら写真をとってブログに載せる。ただそれだけだ。1行くらい、子供の感想を入れてあげてもいい。「僕は今日遊びに行くのを我慢しました。」「大変だったけど、がんばりました。」時々、偽名で子供のブログにコメントを入れてあげればいい。「うわー。きれいにかんばったのね?北海道のおばちゃんより。」「君は才能があるね?その調子でがんばるといいかもね?小学校の先生より。」どうだろう?もしかしたら、勉強しなさいっていうより、はるかに子供が自主的に勉強するんじゃないだろうか?子供に勉強させようと思ったら、お母さんもちょっとだけ苦労した方が成功する確率が高いかもね。

November 18, 2005

コメント(6)

-

ちょっと確認。

一応確認しときますね。化学科の人でも生化学の分野は、ごちゃごちゃになっている場合が多いので、重要なことを整理しときます。まず、肉と米は基本的に全く別物です。米が、分解したらでんぷんになって最終的には糖になります。糖は炭素と水からなっていて、窒素を含みません。一方、肉とかのたんぱく質はアミノ酸になります。アミノ酸が鎖状に手をつないだものがたんぱく質です。たんぱく質をバラバラにしたら、20種類のアミノ酸になります。アミノ酸は窒素を含みます。だから米(炭水化物)とたんぱく質は全く異種のものです。2つが混同しないように気をつけてくださいね。さらにビタミン等は、人間の体で作り出せないが、生きていくために少量は必要なもの。で、これらとはまた別物です。20種類のアミノ酸はこれです。トレオニン(スレオニン)、フェニルアラニン、ヒスチジン、バリン、トリプトファン、ロイシン、リジン、イソロイシン、メチオニン、アルギニン、アスパラギン酸、アスパラギン、グルタミン酸、グルタミン、システイン、プロリン、チロシン、グリシン、セリン、アラニン

November 18, 2005

コメント(6)

-

夜の気合トーク47 (あと62日)

第47回 『1時間を2時間に…』残された時間はあとわずかだ。たったの62日しかない。1教科あたり9日もできない。もしも2次や私大の教科がある人はもっと少ない時間しかない。今となっては、残された時間を有効に使うしかない。とにかく一生懸命にやることだ。一生懸命に覚えて、一生懸命に解いて、一生懸命に休憩…濃度の濃い時間を過ごして、1時間に2時間の価値を持たせよう。大丈夫だ。君ならできる!みんなが合格しますように…

November 17, 2005

コメント(0)

-

体安心 ナイアシン

ナイアシンまたの名をビタミンB3ニコチン酸とニコチンアミドの総称です。「ニコチン」酸といっても、たばこの「ニコチン」とは違います。もちろんニコチンのように害はありません。食事で摂ることはもちろん必須アミノ酸のトリプトファンを使って体内でつくり出すこともできます。(アミノ酸についてはその2を後日書きます。)トリプトファンは良質なタンパク質に多く含まれているので、良質タンパクを摂ることでもナイアシンは補えます。ビタミンB1、B2、B6が不足していると、つくり出すことができません。ナイアシンは記憶力や集中力にかかわる脳神経の働きを助けます。また、不眠、無気力、神経痛、偏頭痛などを予防します。ブドウ糖とビタミンB1の関係はお話しましたが、人間はブドウ糖をエネルギーに変えて活動していますよね。そのエネルギーを作り出す工場が、細胞内のミトコンドリアなのです。このミトコンドリア工場でTCA回路という化学変化を起こし、エネルギーに変えているのです。実はブドウ糖はそのままではミトコンドリアの中に入ることができません。ブドウ糖を細胞内のミトコンドリアに運んでエネルギーを生み出してくれるのがビタミンB1とナイアシンだったのです。ナイアシンがないと、例えB1はあっても、からだを動かすためのエネルギーが作れなくなってしまうのです。ビタミンB1だけではないのですね。ナイアシンはエネルギーを生み出すだけでなく、疲れのもとの乳酸までもエネルギーに変えて分解してくれます。お疲れ気味の方は、ナイアシンが不足しているのかもしれません。疲れるほど勉強して、ナイアシンを補うのもいいかもしれませんね。さらに続けられるかもしれませんよ。ちなみにナイアシンがない為にミトコンドリアに入れず、あふれてしまったブドウ糖は、血液中に戻り、脂肪に変化します。そして・・・そのまま体内に蓄積されてしまいます。脂肪をためこみたくない方もどうぞ。ナイアシンの1日の所要量は大人男性16mg、大人女性13mg、幼児8mg、小学生14mg、中高生17mgです。食品では、ピーナツや魚、肉、野菜、酵母などに含まれています。摂りすぎると、皮膚がヒリヒリしたりかゆくなることがあります。猫ちゃんはトリプトファンからナイアシンを合成できないので、フードに含まれているかどうかぜひ確認してあげてください。

November 17, 2005

コメント(6)

-

他の子と比較しよう。

「よく、他の子と比較してはいけません。」「昨日の自分と比べましょう。」なんてきれい事を聞くが、あれは本当か?おいおい。本当なのか?変じゃないか?じゃあ、中学入試は、昨日の自分よりも一番がんばった人が合格するのか?たしか、他人と比べての合否判定だったような…自分と比べての合否判定だっけ?僕もたまに、「○○ちゃんはがんばってるのに、君ももう少しやったら?」って言うと「他人と比べないで!」って言われることがある。大人は、子供に変な洗脳をしてる気がしてならない。「おいおい、他人と比べなくて誰と比べるの?」「他人と競争してるんだよ?」って言いたくなる。塾でも同じだ。お客さんや競合塾の動向を一切考えることなく、自分の教えたいようにだけ教えてたら潰れるよ。その塾は!他の人と競争してるんだから。僕は、他人と比べることは絶対に必要だと思う。「他人と比べないで!」なんて言う逃げ道を子供達に与え、「自分なりにはがんばった。」という訳のわからない言い訳をさせてはいけないと思う。それで本当に子供のためになるんだろうか?もし、われわれ大人が子供同士の比較について、気をつけなければいけないことがあるとすれば…出来る子とだけではなく、出来ない子とも比較してあげることではないだろうか?「○○ちゃんに比べてウンと出来るね?」見たいな感じで。僕の言っていることは非情な話のようだが、社会構造がそうなっているのだから仕方がない。他人と比べずに、試験に合格しなさい、なんてなんだか変な気がしてならない。

November 17, 2005

コメント(12)

-

夜の気合トーク46 (あと63日)

第46回 『言い訳はやめよう。』今日は疲れていたから…本当は出来ていたけど…たまたま調子が悪かった。その言い訳には何の意味があるんだろう?それを言ったら成績が上がるんだろうか?言い訳しても仕方がない。結果がすべてなんだから。結果を追求する勉強をやろうね。みんなが合格しますように…

November 16, 2005

コメント(0)

-

過ぎたるは及ばざるがごとし -アミノ酸ー

集中力アップにアミノ酸!このようなキャッチコピーを聞いたことがありますか?ひと言でアミノ酸と言っても、アミノ酸は20種類。どれも欠かせないものです。その中でも、グルタミン酸は、記憶、視覚、痛覚など、多数の脳の機能において重要な役割を果たす脳の主要な興奮性神経伝達物質です。アンモニアが体内に入ると脳の機能を妨げられてしまいますが、グルタミン酸はアンモニアを捕らえ、グルタミンに変えるのです。摂ると知能が高くなると言われているそうです。食品では海藻、小麦粉、大豆、落花生、アーモンド、ごまなどから摂取することができます。昆布の旨味のグルタミン酸と化学的工程を経て作られるグルタミン酸ナトリウムは、兄弟分ですが別物です。ナトリウムが余計についています。脳でグルタミン酸が過剰に放出されると、脳細胞が障害を受けるという報告もあります。摂りすぎには注意してください。

November 16, 2005

コメント(6)

-

本当?

この話は有名だ。子供が小さいときに親は子供を東大やプロ野球選手、医者などにさせたいと希望を膨らませる。例えば、赤ちゃんの頃、少しボールを蹴ったら、「おお、この子はサッカーの素質がある。」と思ってしまう。幼稚園のとき、絵が上手いと「この子は画家になれるかも?」と考えてしまう。だんだん成長するにつれて、幾度かの失敗を経験したり、他の子を見たりしてるうちに、「うちの子はやはり凡人だ。」と思うようになる。この話はよくある話だが、本当にこれでいいのだろうか?もしかしたら、「うちの子は凡人だ。」じゃなくて、「凡人なのはあなただ。」じゃないかって気がする。卓球の愛ちゃんのお母さんは、自分の子供の才能を信じ続け、そして勝てるような努力をし続けたんじゃないだろうか?

November 16, 2005

コメント(8)

-

足りないものはなんですか?

夜の気合トークも読んだご褒美の約束もした目標も具体的に立てたでも・・・やる気が出ない 集中できない 覚えられないと、いう方に足りないのは気合ではなく、ビタミンB12なのかもしれません。ビタミンB12は神経細胞内の核酸やたんぱく質、脂質の合成を補助、修復することで精神の安定、集中力や記憶力を高めてくれます。不足すると神経過敏になって、イライラしたり、ふさぎこんだりしてしまいます。また、集中力や記憶力の低下をも招きます。腰痛や肩こりにも効果があると言われているので、長時間机に向かっているはずの受験生にもお勧めです。ビタミンB12は、魚介類や海藻、卵、乳製品といった動物性の食品に含まれています。ベジタリアンの方は要注意!ビタミンB12の1日の所要量は大人2.4μg、幼児0.2~0.9μg、小学生1.3~1.6μg、中高生2.1~2.3μgです。水溶性なので獲り過ぎの心配はないです。

November 15, 2005

コメント(2)

-

結果重視を定着させる…(ファイナル)

世の中は結果重視であることが多い。入試は落ちたら、その学校には入れないのである。過程はまったく評価してくれない。仕事で大失敗したら、クビである。言い訳は通用しない。なのに、どうして子供にだけ過程重視の教育をやっているのだろうか?子供も結果重視に切り替えた方がいいんじゃないのか?「○○君。このテストで何点取ったら、ゲームを買ってあげる。もしダメだったら、ご飯抜きよ。勉強するかしないかは自分で決めなさい。」本当は、こういう教育が、社会に出る前の準備教育ってことはないだろうか?僕もよく塾内でご褒美を設定している。一番上等なご褒美は海外旅行である。色々なバージョンがあるが、実行できてるのは韓国やシンガポールだ。100万円以上かかることも珍しくない。でも…それで成功体験を手に入れることが出来るのなら、子供のためにその投資は安いものだと思う。初めに賞罰を決めたなら、必ず実行しないと意味がないと思う。飯抜きにする子には、水以外のもを与えてはいけない。ゲームを買うと約束したら、他のものでの代用は許されないであろう。抽象的なリクエストであるが、子供が工夫しなければならない状況に自然と導くことが出来る。卓球の愛ちゃんにでも言えそうだ。「愛ちゃん。次の世界大会で10番以内に入りなさい!」「…」「じゃあ、私を中国に派遣して。」なーんて感じで…

November 15, 2005

コメント(9)

-

夜の気合トーク 45(あと64日)

第45回 『気を操る。』疲れたときは自分で復活させよう。まずは安静にして薄く目を閉じる…そして体中の気を頭に集める。次にその気をゆっくり足まで下ろす。足まで下ろしたら、ここからが重要だ。体中の気を足から少しも逃さず上に上げていくのだ。ひざ、もも、そしてへそに集める。一点に集めるのだ。よーし。力が抜けたかな?リラックスしてまたやろう。みんなが合格しますように…

November 15, 2005

コメント(4)

-

夜の気合トーク44 (あと65日)

第44回 『テレビは封印だ』もうテレビを見るのはやめよう。時事問題を知るため?そんなものは新聞でも見たり、本でも買えばいいよね?時事問題に毎日何分かける気?とにかく、テレビは封印だ。食事中もテレビを消してもらおう。ハングリーな世界で暮らすのである。勉強しか周りにないところで、究極を目指すのだ。全国の受験生もがんばっている!負けるな!みんな。みんなが合格しますように…

November 15, 2005

コメント(0)

-

働きすぎの瞳に・・・

前回DHAのお話をしましたがDHAを多く摂ると赤血球のリン脂質にDHAが増加して酸化され易くなるため、酸化防止のためにビタミンEも併せて摂取することが望ましいとされています。大体のDHAのサプリメントにはビタミンEも入っています。そのビタミンEの50倍もの抗酸化力が確認されているのがアントシアニンです。アントシアニンは、ブルーベリーに多く含まれているポリフェノールです。注目されているのは『目にいい』と言われているからでしょう。網膜で光を感じるために必要な物質が「ロドプシン」といわれる物質です。ロドプシンは体内で合成されるのですが、目を使っているうちにどんどんと分解されていきます。アントシアニンにはロドプシンの再合成を活性化する働きがあります。アントシアニンによりロドプシンの再合成が活発になることで眼の疲労がとれる、視力が向上する、視野が広がるという効果が現れてきます。テレビにゲーム、パソコン勉強も ノートに必死で問題を解いたり、 参考書を真剣に読んだり、 DVDを見たり・・・頭も疲れていますが、目も疲れています。視力が悪くなったらどうしますか?コンタクトにしますか?メガネにしますか?他の病気であれば、治そうとするのに目が悪くなったら治そうとはせずメガネやコンタクトで矯正するだけの人が多いのはなぜでしょう?散々こき使って、大切にしていないことはないですか?いくら集中して勉強していても、目が疲れると続けるのが難しくなってきます。目の疲れを無視して続けたところで、さらに集中できなくなってしまいます。目を大切にしないことが視力低下に視力低下が集中力低下につながります。アントシアニンの効果はとても早く、摂取した4時間後にはピークに達し、24時間継続します。一日のアントシアニンの摂取量は、50mg~100mg程度です。

November 14, 2005

コメント(0)

-

結果重視を定着させる…(その2)

初めての方はその1を読んでからどうぞ。ここで、僕はお母さんたちに提言したい。抽象的なリクエストは、ある程度のレベルになってからの方がいいのではないだろうか?例えば、中3くらいである。ただ、勉強しろといわれれば、子供としては反発する以外に選択肢がないように思える。あなたの子供が卓球の愛ちゃんだったとしよう。愛ちゃんにこう言うだろうか?「卓球の練習しなさい。」愛ちゃんはどうするだろう?素振りをするだろうか?壁うちをするだろうか?愛ちゃんのお母さんは、愛ちゃんにそんなことをいっていないような気がする(予想だが…)もし毎日、「練習しなさい」だったらあんなに強くなってない気がするのだ。きっと、こんな感じ…「愛!あなたはサーブが弱いから、もっと手首を強くするために、手を握ったり開いたりを1日に300回繰り返しなさい。」ってな感じ。そして試合のときに、いいサーブが出させたら、「ほらね?手首が強くなったから、いいサーブが出せたでしょ?」なーんて、フォローも怠っていないはずだ。そして、本当は手首のおかげでいいサーブが出せたのかは、わからないままにさすがはお母さん、ということになるだろう。本当は、手を握ったり開いたりで手首が強くなったかさえもわからないのだ。でも、人間の心は意外とアバウトで、こういうサーブが出ただけで、自分の手首は強力になったと思い込んでしまうのである。これを自信にして、また次へステップアップだ。だから、小学生のお母さん。僕は、子供に勉強をしなさいと言うときには、理由と具体的な指示をしてあげた方がいいんじゃないか?って思っちゃうのである。でも、それよりもっといいと思う方法があるのだ…

November 14, 2005

コメント(8)

-

夜の気合トーク43 (あと66日)

第43回 『どんどん近づいてくる…』あと66日だ。もう楽しいことなんかなくても大丈夫だ。たったの66日なのだ。この66日で君の人生の何割かが決まる!!!!このプレッシャーに負けて、志望校を変更したり、浪人のことが頭をかすめたり…どう考えるかは君の自由だ。一番効率がいいのは、ごちゃごちゃ考えず、とにかくひたすら勉強し続けることだ。ひたすらひたすら勉強し続けるのである。みんなが合格しますように…

November 13, 2005

コメント(0)

-

人に優しく、自分は賢く

ブドウ糖とビタミンB1で脳にガソリンを入れたらエンジンを入れて(ここは気持ちの問題です)加速していきましょう。脳の性能を高める食品として有名なのが皆さんもご存知でしょうDHA(ドコサヘキサエン酸)1989年にイギリスのマイケル・クロフォード教授が「日本の子供の知能指数が高いのは、日本人が昔から魚をたくさん食べていたことが理由の一つ」とと発表して以来、注目されてきました。脳には約140億個の細胞があるといわれていますが、この細胞にはニューロンという突起した神経細胞があります。このニューロンから伸びた突起と他の神経細胞が結合している部分をシナプスといいます。ここでさまざまな情報の伝達が行われているのですが、DHAはこのシナプスに入ることができるのです。DHAが多いほど、シナプス膜を柔らかくすることができ、情報伝達もスムーズに行くと考えられています。だから、DHAを摂ると頭が良くなるといわれているのです。また、最近の若者がキレやすいのは、DHAの摂取比率が低くなったことも原因のひとつと考えられています。DHAを摂って 賢く、優しくなりましょう。『お魚大好き』な方は愛情つきのお料理でどうぞ(家族に愛情を注ぐのも 自分で自分に愛情を込めるのも両方大切だと思います)摂りすぎるとどうなるかについては、イマイチわかっていないみたいです。10倍摂ると10倍加速できるわけではありませんので、適量をどうぞ。目安は一日に1g~1.5gです。

November 13, 2005

コメント(4)

全63件 (63件中 1-50件目)

-

-

- シングルマザーの子育て

- もうどうしたらいいか分からない

- (2025-11-14 23:09:22)

-

-

-

- 高校生ママの日記

- 3連休(ピアノレッスン・夫BD・神社…

- (2025-11-24 23:59:17)

-

-

-

- 中学生ママの日記

- 久々に娘とカラオケ、いつもをなぞっ…

- (2025-11-23 11:52:23)

-