2022年09月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

10月はウォーキングをしよう! アプリで「オクトーバー・ランアンドウォーク」

新聞の折り込みチラシで、次のようなものが入っていました。▼オクトーバー・ランアンドウォークチラシのオモテ面には、僕が住んでいる市の「皆さんもエントリーしてみませんか」という呼びかけが書いてありました。単なる民間企業の宣伝チラシではなく、市役所の「まちづくり部 文化・スポーツ課」が参加を呼びかけているので、「おっ?」と思いました。僕は実は、「全国歩け歩け協会」の会長をしています。会員は、僕1人です。一時期はウォーキングアプリをよく使っていて、記録を伸ばすのに燃えていました。でも、今はすっかりやらなくなっていました。チラシが入っていたのを機に、久しぶりにウォーキングをしようと思いました。暑い時は外に出たくなかったですが、涼しくなってきましたしね。さっそく、今回のアプリをスマホに入れて、やり始めました。▼ウォーキングアプリ「スポーツタウンウォーカー」上に書いてあるとおり、「アプリを起動する必要がない」のが、とてもいいです。僕は、前に使っていたウォーキングアプリだと、歩数を気にしてしょっちゅう画面を見ていました。今回のアプリは、歩いても歩いても、即時に自動反映して記録が変わっていくものではありません。(もしかしたら設定でできるのかもしれませんが、僕の場合は歩行中も同じ記録のままでした。)ただ、翌日になって昨日の記録を見ると、ちゃんと歩いた分の記録がされていました。画面上では、記録に応じて、タマゴが孵化して、生き物が育つみたいです。僕はまだ始めたばかりなので、タマゴのままですが・・・。そのへんも、「たまごっち」みたいに、育てる楽しみがあり、継続の動機付けになりそうです。早くタマゴを孵化させて、何が生まれるか、見てみたいです。今回のウォーキング企画には、アプリを立ち上げるだけで、自動的に参加登録がされるようです。自分が住んでいる市町の参加者の記録がよければ、賞品がもらえるそうです。皆さんも、いかがですか?ちなみにランニングでも別のアプリでエントリーできます。

2022.09.29

コメント(0)

-

「今朝の三枚おろし」で、感動的に語られた「通潤橋」

武田鉄矢さんのラジオ番組「今朝の三枚おろし」をご存じでしょうか?実は僕はこの番組が楽しみで、毎週月曜の夜、寝る時にスマホのPodCastで再生させて、よく聴いています。(ラジオ番組で放送された内容を1週分まとめて次の月曜にネットで公開してくださっているのです。)9月26日にネットで公開された回では、勤務市の小学4年生の社会の教科書でとりあげられている「通潤橋」(つうじゅんきょう)のことが出てきて、大変驚きました。▼9月26日公開「今朝の三枚おろし」https://omny.fm/shows/program-21/9-26非常に、感動的に紹介されていました。これを聴いておくと、通潤橋の仕組みがほんとうにすごいんだということが、よく分かると思います。▼通潤橋 (公式サイト)武田鉄矢さんの、「知ること」自体の感動を伝える語りには、いつも感服しています。この番組は毎週扱うテーマが違うのですが、今回とりあげた回は、「お城の石垣をいかにして精緻に積み上げたか」という話。そこから、「お堀」の話になり、「湖よりも高いところにあるお堀に水を張るにはどうするか?」という話になります。全部つながっています。おもしろいです!知的好奇心を刺激されます!とてもおすすめのラジオ番組です。ラジオでリアルタイムに聴いていなくても、後でネットで聴けるのは、ほんとうにありがたい。僕のこのブログ記事も、武田鉄矢さんの「三枚おろし」みたいに、読んだ本のことを取り上げることが多いのは、似ているかな?ちなみに、ファンの方が作られているサイトに行くと、最新放送分も含めて随時追加された状態でチェックすることができます。ラジオの中で出てきた言葉を漢字でどう書くのかとか、紹介されていた本の詳細なども分かって、ありがたいです。▼武田鉄矢 今朝の三枚おろし『清正の城』2022.09 (ファンの方が作られているまとめサイト「武田鉄矢 今朝の三枚おろし ネタ本講座」内)過去の放送回でも、おもしろい話がいっぱいありました。上のリンク先のファンの方が上手に過去回を一覧にしてくださっているので、興味のある本の題名等が見つかったら、ぜひそちらも聴いてみてください。▼上のサイト「武田鉄矢 今朝の三枚おろし ネタ本講座」のサイトマップ

2022.09.28

コメント(0)

-

カンタンに学習ゲームが作れるWebアプリ「Wordwall」

6年生の先生に、カンタンに学習ゲームが作れるWebアプリを教えてもらいました。↓それが、コチラ!▼Wordwallhttps://wordwall.net/jaその先生は「漢字の熟語の意味を反対にするのは「非」「不」「未」「無」のどれでしょう?」という4択クイズを15問作っておられました。子どもたちはアカウント登録不要で、教師から示されたリンクをクリックするだけで参加できます。ゲームセンターのランキングのように、終了後の成績がよいと、ランキングに名が残ります。(ランキング機能はON/OFFを教師側で切り替えられます。)4択クイズのほかに、疑似アクションゲームのような選択肢を拾っていく形式など、いろいろ選べるようです。ほんとうにかなり簡単に作れるので、非常に可能性を感じています。僕も、とりあえず、試しに作ってみました!正しい選択肢にタッチしていくアクションゲーム(?)です。(アクション要素がない、単純な選択肢タッチバージョンも、作れますよ)▼飛行機バージョン https://wordwall.net/play/36063/344/873九九の正答を拾っていく問題になっています。最初に名前を登録してください。ランキング上位に入ると、名前の記録が残ります。ぜひ、テストプレイにご協力ください。(^^)さきほど飛行機が飛ぶバージョンを公開しましたが、今度は迷路バージョンです。先ほどの問題を流用できるので、ゲームのタイプを切り替えて亜流バージョンを作るのは、さらに簡単にできます。こんなにクオリティの高い学習ゲームが簡単につくれるとは、すごいWebアプリです!▼迷路バージョンhttps://wordwall.net/play/36063/532/443そしてそして、なんと、リソースを公開するというやり方で、ユーザー側が自分のやりたいゲームタイプ(テンプレ)を選ぶこともできるようです。↓こちらが、リソース版のリンクです。(URLに含まれるplayがresourceになっています。)https://wordwall.net/ja/resource/36063344↓リソースの場合、リンク先の右側に、こんなのが表示されているはずです。 ぜひ、切り替えていろいろ試してみてください。ただし、僕が作った「九九の〇×」という問題だと、選んだテンプレによってはうまく機能しない場合があります。あしからず・・・。ちなみに、リソースを共有した場合、Wordwallに登録している人であれば、作者が設定する設定自体も、いじれるようになっています。↓僕のリンク先で表示される、ゲームの設定。 難易度を上げたり下げたりが自由にできます!Wordwallのほかに、Flippityというものでも、Web上で学習ゲームが作れるようです。Flippityのほうは、エクセルのような表でデータを打ち込んでゲーム内データを作るみたいです。興味津々です。なお、ゲームの作り方解説は、たとえば以下のようなサイトがありますので、参考にしてください。▼オンライン授業で活躍!Wordwallゲームの作り方https://edujapa.com/mikke/level/wordwall/(Mikke!様)僕の所属させていただいている「日本基礎学習ゲーム研究会」の中でこのWebアプリを紹介させていただいたところ、予想以上に大きな反響をいただいて、いろんな先生方に今いろいろ試してもらっています。それだけ教育的利用価値が高く、子どもたちに試してみたくなる優良アプリだと思います。僕も、今後もさらにいろいろ試してみたいと思います!

2022.09.27

コメント(0)

-

ZOOMなどのビデオ会議でオンライン授業をする! ~『子どもが「学び合う」オンライン授業!』

5日ほど前に、3年生の先生とオンライン授業をしました。といっても、僕は機器の使い方やトラブル時の対応をサポートしただけですが…。2020年の全国一斉休校以来、「オンライン授業」は少しずつ行われるようになってきています。しかし、まだまだ二の足を踏まれている先生方も、多いです。必要に迫られて行われる場合も、ビデオで黒板を映して、いつものような授業を遠隔で届ける、というものになりがちです。これだって、すごいことですが、いつもの授業をオンライン上で再現すると、いろいろと無理が出てきます。オンラインでやるなら、オンラインならではのことができるはず!その「オンラインならでは」のことが、なかなか頭に思い浮かばない先生方もおられるようです。というか、これについては、知っていないと思い浮かびようがないので、さっさと勉強しておくに限ります。オンライン授業に関する本はいろいろと出ています。2020年に出版されたものは、「急いでとりあえずやってみないと」という人に合わせた、基本を伝える内容のものが多いです。2年前のものなので最新の状況には対応していませんが、オンライン授業の初心者だなあと思われたなら、まずはそういった本を手に取って読んでみられても、いいと思います。えらそうに言っていますが、僕も今更読んでみて、勉強になったことがあります。(笑)というわけで、今回は、この本の読書メモです。↓『子どもが「学び合う」オンライン授業!』(西川 純 編著、学陽書房、2020、税別1800円)(ただ、内容的にはこの本だからこそ知れる、というより、ネット上などで広く知識としては公開されている内容になります。それらをまとめて知れるのが、こういった本の魅力ですね。)で、この本の中で「これは知っておいた方がいいんじゃないの」と思った「オンラインならでは」の手法は、「ホワイトボードの活用」です。本物のホワイトボードではなく、ビデオ会議時に使える、オンライン上のホワイトボードです。画面上のホワイトボードに書いた内容を、全参加者で共有することができます。これを使えば、「わり算の筆算」の問題を、参加者に提示した後、参加者がそこに直接書き込んで問題を解いて見せることができます。つまり、「黒板の開放」と同じ効果があります。(上の画像は今僕がZOOMを開いて適当に描いてみたものです。)実は、5日前の授業はわり算の授業だったのですが、先生が黒板に問題を書き、子どもたちは各家庭で自分のノートに問題を解いていました。当然、学校の黒板に子どもたちが家庭から手を伸ばして書き込むことはできません。答えや解き方を、言うだけになっていました。いちおう、子どもたちが書いたノートをビデオに映して参加者全員に見せる、ということもされていましたが、バーチャル背景を採用している場合はノートを映すのがなかなかうまくいかず、一部が欠けたりぼやけたりしていました。「板書とノート」という従来型の一斉授業の手法は、オンライン上では従来と同じパフォーマンスを発揮できません。同じような機能がオンライン上に用意されているなら、そういったものを積極的に使っていってもいいんじゃないかな、と思います。「ホワイトボード」の機能は、ZOOMでもTeamsでも、画面共有の権限を参加者にいちいち割り当てなくても、最初から全員で使えるはずです。ただ、オンラインアプリの機能等はアップデート等で変更がある場合があるので、いちおう確認はしておいた方がいいですね。ところで、まったく違うことを言いますが、ZOOMなどのビデオ会議に参加するとき、音声タイプを選べるところがあって、「電話」とか「コンピュータ音声」という選択肢が選べます。「コンピュータ音声」という呼び名に困惑して、「これを選んでいいものか」と思ったこと、ありませんか?でも、もしこれで「電話」を選んじゃうと、国際電話の料金がかかっちゃったりするかもしれないそうです。オソロシイ・・・。「コンピュータ音声」を使えば、電話代無料で話せるので、とてもいいですね。僕は、無料が大好きです。(笑)近年はLINEで無料電話できることなども知られてきて、コンピュータ音声での通話が一般化してきた感もありますが、知らない人からすると、「電話代がかからずに遠くの人と話せる」という話自体、「え?」って感じかもしれません。みなさんは、ついてきてますか~?さて、最後に、本書の出版から2年を経て、今の最新のオンライン授業がどうなっているのかを調べてみたら、すごいことになっていたので、それを紹介して終わります。N高の、世界最先端のオンライン授業です。https://nnn.ed.jp/learning/vr/動画を見ましたが、圧倒されました。生徒が自分で判断して3D教材で学んだ方がいいと思ったら、VRで学ぶことを主体的に選択できるらしいです。そうすると、目の前に、地球とか、生き物とか、臓器とか(^^;)、いろいろなものが立体的に出現して、自由にくるくる回して「どこがどうなっている」というのを確認できるらしいです。すげーーなーーーー。僕はせっかちなので、普通の動画だと途中で飛ばしたり、「もう、わかった」という気になって途中で見るのをやめたりしてしまいがちなのですが、この動画は、見始めると目が離せなくなりました。こんなの思いっきり未来の教育じゃん!と思いましたが、すでに実現しているのですね。実現のスピードがすごい!未来が速足でやってきている感覚。知らぬ間にどんどん置いていかれているなあ、と感じました。そんなわけで、技術の進歩がめざましすぎるんで、とりあえず、2年前の状況ぐらいには、おいついておきたいと思います・・・。

2022.09.26

コメント(0)

-

「言葉を発することの意味」 ~工藤勇一×鴻上尚史『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』その4

工藤 勇一さんと鴻上尚史さんによる本『学校ってなんだ!』の読書メモ、第4回です。『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』(工藤 勇一×鴻上尚史、講談社現代新書、2021、税別900円)↓これまでの記事は、コチラ。▼第1回:「表現」。そして「身体化」▼第2回:「考え方の違いなんて、当たり前」▼第3回:「学ぶのは子どもだし。『わからない』ことは重要」久しぶりに複数回に分けて書いてきた読書メモですが、今回が最終回です。「違い」について、「教育」について、「学校」について、さらに考えていきたいと思います。・演出家が「絆」とか「団結」とか「まとまり」みたいなことを強調するようになったところは、だいたい長続きしないですね。早めに潰れていきます。・議論というのはまとまるためではなく、お互いの違いを確認するためにするんだよ(p200-201 鴻上尚史さんの言葉より)「絆」や「団結」とかの言葉、僕たちは大好きなのですが、それが上位目標になってしまうことについて、鴻上さんは警鐘を鳴らしています。僕も、議論はまとめるためにしているところがあります。これ、ムズカシイですね。議論が拡散していたら、まとめるために口出しをしたくなる自分が、なかなか抑えきれません。「違いを確認するためにする」これって、深いです。そもそもの目的からして、違うんですね。・△日本中で使われる、ほとんど魂の入っていない定型のセリフ ↓ ☆言葉を発することの意味を教えないといけない。・「今日の運動会は皆さんいかがでしたか」というせりふ、 これを聞いたときにみんなどう感じるんだろう(p217 工藤勇一先生の言葉より)実は、まさに昨日、わが子の運動会でした。自分の勤務校の運動会は10月に延期になったので、わが子の応援をする一方で、運動会の運営のしかたとかを、参考にさせてもらっていました。今回、僕は勤務校の運動会で20年ぶりに放送アナウンスを担当します。なので、わが子の運動会では、リレーの時に実況するアナウンスの言葉とかをメモして、自分が言うときのために参考にしていました。このとき僕の頭の中に、「聞いた人はどう思うのか」という思考はありませんでした。ただ、「仕事をやっている感」を出すために、ソツなくこなすために、使える言葉はまねをして、自分の仕事に使ってやろう、と考えていただけでした。「とにかく何か言えばいい」という無頓着な言葉の使い方、そういえば増えているなあ、と反省しました。「言葉を発することの意味」なんて、考えていませんでした。いったい、なんのために言葉を習ってきたんだろう、と思います。何も考えず、ただ、その場でありふれて使われている言葉を使って、言う方も聞く方も思考停止になっている・・・そんな状況に、工藤先生は「待った」をかけてきます。そして、改めて、自分の使っている言葉に対して、向き合わされるのです。工藤先生は、こう言われています。「借り物ではない、生身の言葉というのかな、 それが皆の胸に響くんです。」(p219 工藤勇一先生の言葉より)工藤先生はこうも言われています。↓・教員2年目、子どもたちと一緒に社会をつくろうと思い始めてからですかね。 その頃から、言葉の大切さみたいなこと、そういうものを特に意識するようになった気がします。・私の授業って、基本的にプレゼンの形式です。 そうなると常に自分の発する言葉がどう子どもたちに影響するかということを考えるわけじゃないですか。(p247 工藤勇一先生の言葉より)たしかに僕も、授業の中での言葉というのは、かなり考えて、言葉を選んで使っています。ただ、今回の運動会のアナウンスなども広い意味での授業の一環だという風にとらえて、言葉を吟味しようという慎重さは、なかったです。僕はこのブログ記事の執筆と並行して、実は自作曲の歌詞の推敲もやっているのですが、そこではかなり言葉を吟味して、ほんのちょっとの変更をするべきか、しないべきか、悩みに悩んでいます。僕の中で、言葉を軽く使うときと、慎重に使うときの差が、激しいです。でも、学校で教師が使う言葉は、基本的にはどの場面での言葉であっても、子どもたちに影響を与える言葉です。意識して言葉を使っていかないといけないな、と思いました。『学校ってなんだ!』線を引いたところは実はもっと多くあるのですが、ひとまずブログでの紹介はここまでにしたいと思います。最後まで読んで、ともに考えをめぐらしていただき、ありがとうございました。

2022.09.25

コメント(0)

-

「学ぶのは子どもだし。『わからない』ことは重要」 ~工藤勇一×鴻上尚史『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』その3

工藤 勇一さんと鴻上尚史さんによる本『学校ってなんだ!』の読書メモ、第3回です。『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』(工藤 勇一×鴻上尚史、講談社現代新書、2021、税別900円)↓第1回・第2回は、コチラ。▼「表現」。そして「身体化」 ~工藤 勇一×鴻上尚史『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』その1▼「考え方の違いなんて、当たり前」 ~工藤 勇一×鴻上尚史『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』その2昨日の読書メモを書いてから、寝るときに自分なりに昨日の内容について考えました。僕は最後に「工藤勇一先生は、自分の考えをしっかり言葉で伝えることを大切にされていて、違う意見の人と言葉で話し合うことをすごく丁寧にされてこられた方」と書いたじゃないですか。自分自身はそれができたかな、できるかな、ということを、ずっと考えていました。工藤勇一先生は中学校の先生でしたから、職員同士で話し合うことだけでなく、非行生徒と話し合うことも、すごくされてきた方です。工藤先生は、非行生徒と信頼関係を築いていった過程を、こんなふうに言われています。・タバコ吸っているところに自分から足を運んで、タバコをやめさせてから、ずっと話したりする。 雑談です。 でも、そこからだんだんと信頼も生まれてくる。(p187 工藤勇一先生の言葉より)こういうところを読むと、されていること自体は、とても簡単なことのようにも、思えます。やっぱり、何を大切に思っているかという、信念=考え方しだいなのでしょうか。「大切なことは何なのか?」を本書を読み返しながら、もう少し、考えていきたいと思います。工藤: ほんとうの学びって、教えてもらうことじゃないですよね。 学びとは、自ら学ぶことです。その姿勢です。 だから「わかる授業」を実施しようと言っていることじたい、日本の教育の最大の問題点なのだと思います。鴻上: では、「わかる授業」に代わる言葉って何ですか?工藤: 「学ぶ授業」工藤: だって、学ぶのは子どもだし。 「わからない」ことは重要なんですよ。(p118より)本書での学びの、まさに要諦だったかなあと思うのが、上のところです。すごく、共感します。一方で、やっぱり僕も、「わかる授業」をめざしちゃっているなあ、と思います。「わからない」ことは重要なんですが、今の教室の中で「わからない」が続くと、自尊感情が下がる、ということが頻発しています。大事なのは、「わかる」ことではない。「わからない」ことの価値を、教室のみんなで感じることだ、と思います。そのような考え方をとると、知的障害の子どもたちが通常学級の場の中で一緒に学ぶインクルーシブ教育を実現できる方向性も、見えてくると思います。「わからない」に価値があるのですから、学習の理解がなかなか進まないということは、それだけ学んでいるということなのです。先日オンラインで参加させていただいた障害のある子の高校や大学への進学について考える会でも、参加者の皆さんは子どもたちの「まだまだ学校で学びたい」という気持ちをとても大事に考えておられる方々ばかりでした。(▼過去記事参照)「高校は義務教育じゃないんだから、勉強ができない子は行かなくていいし、入試があるんだから、行けないんだよ」と考えるのか、「学校というのは学ぶところなんだから、なかなかわからないんだという子こそどんどん行くべきで、高校も、大学も、学びたい子はどんどん受け入れて、みんなで学んでいけばいいんだ」と考えるのか。そういった考え方の違いで、学校という場所の意味付けは、180度変わってきます。「学ぶ」ということをどう捉えるのか。「学校」ということをどう捉えるのか。そういうことを考えておくって、ほんとうに大事です。ちなみに、今回引用したおふたりの議論の少し後に、第1回読書メモで僕が引用した鴻上さんの「体ごと参加する」というお話が出てきます。「学ぶ」にはいろいろな方法があるはずなので、当然、教科書と黒板とノートと鉛筆、という今までの日本の一般的な学び方以外のスタイルも、あるはず。そういうことを考えていくことで、「学べる」子どもたちは、増えていくんじゃないかな、と思います。さて、教育改革について考えるうえで、学級定数規模の話は避けて通れません。それについてのおふたりのお話も、ご紹介します。工藤: 少人数にして、自律型の子どもたちを育てるというのではなく、少人数にして学力を上げることがセットになっていることが問題です。鴻上: 30人以下だったら失敗してもいいという雰囲気をつくりやすいんです。(略) 20人くらいの小規模になると、もっと楽で、ほんとうに失敗しやすくなる。(p125より)鴻上さんはその後の言葉の中で、演出家が自分のやりたいことを押し付ける目的で少人数でやるのだったら、意味がない、ということも言われています。学力を上げる、というのが押し付けになっていたら、それは、自律型の子どもたちは育たないですよね。子どもたち自身が学力を上げようと自分で思って学ぶんだったら、意味はあるんです。でも、上から押しつけてやらせるんだったら、子どもたちにとって、生涯を学んでいく力になっていかない。学びは先生のためのものじゃなくて、自分のためのものですからね。当たり前ですけど。演劇なんて、特に、自分の個性を発揮させてなんぼ、ですから、そういった個性を引き出せるかどうかは、指導者のかかわり方にかかっている、と思います。「少人数のほうが失敗してもいい雰囲気をつくりやすい」というのは、僕は小規模校から大規模校までいろんな教室を見てきましたけど、やっぱりそれはすごくあると思います。人数が多くなると、より管理する方向に行きやすくなる。「みんな同じようにしてもらわないと困る」みたいなことが、大人数のほうが生じやすい。だからこそ、日本の教室も、諸外国並みの少人数規模をかなえてほしい。僕は、いろんな教室を見てきて、「16人がベスト」と、個人的に思っています。ペアやグループを作りやすい数で、いろんな組み合わせで学び合うことがしやすいですから。長くなりました。続きはまた次回!たぶん、次回が本書の読書メモ、最終回です。よかったら、読みに来てくださいね。

2022.09.24

コメント(0)

-

「考え方の違いなんて、当たり前」 ~工藤 勇一×鴻上尚史『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』その2

工藤 勇一さんと鴻上尚史さんによる本『学校ってなんだ!』の読書メモ、第2回です。『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』(工藤 勇一×鴻上尚史、講談社現代新書、2021、税別900円)↓第1回は、コチラ。▼「表現」。そして「身体化」 ~工藤 勇一×鴻上尚史『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』その1前回は鴻上さんの言葉を引用したので、今日は工藤勇一先生の言葉を引用します。僕は、工藤勇一先生の代表的な著書『学校の「当たり前」をやめた。』の読書メモを1年前に書いています。よろしければそちらを一度読んでから戻ってきてもらえると、工藤勇一先生の実践や考え方をふまえて、読んでもらえると思います。▼工藤勇一『学校の「当たり前」をやめた。』 (2021/7/6の日記)・麹町中の数学の授業では教科書をほとんど使っていません。 ほんとうはどの教科でも子どもたちの実態に合わせてそれぞれの先生が教材を工夫して進めるべきだと私は思います。・画一的な教材を一方的に押しつけるシステムは疑問です。・学習指導要領がなかった時代、教員は子どもたちに何を教えるべきか、どう教えるべきか、自分で考えていたものです。(p74-75 工藤 勇一先生の言葉より)1年前のブログ記事にも書きましたが、工藤勇一先生の考え方は、特別支援教育における考え方に、似ているところがあります。つまり、子どもたち一人一人に合わせて教材を考えて実践を重ねる、ということです。通常学級では「これをやる、あれをやる」ということが決められすぎていて、それを次々と教えていかなければならない状況に陥っているのかもしれません。ほんとうは教科書だけを使わないといけないということもないし、指導者側にも自由度や裁量は残されているのですが、教師の側も次第に教科書を教えることだけで精いっぱいになってきているのかもしれません。どちらにしろ、子どもたちにとって、決まり切ったことをやっていると思われる授業になりがちでは、という気がします。工藤先生はこの対談書で、これまでの日本の教育を振り返って「以前はこういうことがあった」と話されているところが、何カ所かあります。今の時代の教育しか見ていなかった僕は、非常に勉強になりました。また、外国の教育と日本の教育を比べて発言されているところも、ありました。・偏差値なんてことを気にするのは世界の中でも日本だけ・知らないはずですよ、海外の人は偏差値なんて。・全員を当事者に変えていくための仕組みをつくること(p116 工藤 勇一先生の言葉より)偏差値のことは具体的で分かりやすい例だったので、特に印象に残りました。やはり、日本は過度な競争社会なのでしょうか。「勝ち組」「負け組」が生まれるような社会は、生きづらさを感じてしまう人たちも一定数生み出してしまうので、そこはなんとか変えていけないか、と思っています。さて、前回僕は工藤勇一先生のことを、「学校教育改革の旗頭」と紹介しました。実際、『学校の「当たり前」をやめた。』で書かれているような、「宿題なし」「クラス担任なし」「中間テスト・期末テスト廃止」というような大きな変化を学校全体で取り入れて実現するのは、かんたんなことではなかったと思います。そのような組織改革はいかにしてなされたのでしょうか。・最初はひとりですよ。私ひとり。・私は異論が出るのは普通だろうとしか思っていないので、それを逆風とも思わない。(p108 工藤 勇一先生の言葉より)後半のページにも、「逆風」の話が出てきますので、そちらも引用します。・現実を受けとめることができないから、異なる意見がぶつけられることを「逆風」とか言ってしまうんですよ。別に逆風でも何でもない。 考え方の違いなんて、当たり前じゃないですか。(p176 工藤 勇一先生の言葉より)僕はけっこう自分の意見が受け入れられないと、へこむタイプです。でも、考え方が違うのは当たり前なので、ほんとうはへこむようなことじゃないんですよね。工藤勇一先生は、自分の考えをしっかり言葉で伝えることを大切にされていて、違う意見の人と言葉で話し合うことをすごく丁寧にされてこられた方だと思います。そういう生き方を身に付けていかないと、へこんでばかりでは、成長がないですね。へこんでないで、話をしに行こうと思います。この本の読書メモは、次回も続けます。それでは、また、次回!

2022.09.23

コメント(0)

-

「表現」。そして「身体化」 ~工藤 勇一×鴻上尚史『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』その1

昨日の日記で「カヅラカタ歌劇団」のことを紹介しました。東海中学・高校で男子中高生が本気で取り組んでいる「部活」です。僕は、学習や運動以外で、子どもが思いっきり自己表現ができたり、自分の殻を破って成長できたりする事例を知れて、本当に良かったなあと思っています。中高生なので、子どもというほど、子どもじゃないですけどね。「学習や運動以外」と言いましたが、僕が注目しているのは、「音楽」と「演劇」です。学校というところは、学習や運動ができる子は、注目されやすいし、自己肯定感も上がりやすい。認められやすいんですね。でも、いろんな子がいていいし、いろんなことで認められ、自己肯定感を上げてもらいたいと思っています。とりわけ、「演劇」は人間関係のリハーサルにもなるし、疑似体験そのものなので、人生に好影響を与える効果は大きいと思っています。無口な子は無口な役をやればいいし、多動な子は多動な役をやればいい。役や表現というのは無数にあるから、「こうじゃないといけない」というのが一律に存在しない。みんな違って、みんないい。また、そうやって多様性が見られないと、演劇として、面白くない。違いを楽しみ合うには、演劇はほんとうにいいものだと思います。「学校」について真っ正面から対談した本に、工藤 勇一さんと鴻上尚史さんによる『学校ってなんだ!』という本があります。『学校ってなんだ! 日本の教育はなぜ息苦しいのか』(工藤 勇一×鴻上尚史、講談社現代新書、2021、税別900円)その中で、演劇の専門家である劇作家・演出家の鴻上さんは、こんなことを言われています。・「このシーンで一番たいせつなことは何か?」を俳優とともに話して、「何を表現すれば良いのか」を、俳優が自分で気づくかたちで導くことができるのが、一番良い演出家だと思っています。(p110 鴻上尚史さんの言葉より)・僕は、演劇的に言えば、身体化するとか、体ごと参加する方法によって、自分の頭で考える子どもを育てることができるんじゃないか、という期待を持っているんです。学びの身体化とでもいえばよいのかな。(p121 鴻上尚史さんの言葉より)鴻上さんがおっしゃることに、僕は大賛成で、これからの学校教育では、こういった要素をもっと増やしていけないかなあと思っています。キーワードは、「表現」。そして「身体化」です。それは何のために必要なのかというと、やはり、主体的な子どもたちの学びを引き出すためです。学びは教科書の中にあるわけじゃない。自分で気づき、「もっとこうしてみよう」と思うことにあります。次回からは学校教育改革の旗頭とも言える工藤勇一さんのお話も引用させていただきながら、『学校ってなんだ!』の本を読み返します。(この本はここ1年間で僕が読んだ教育関係書の中でもかなり勉強になった一冊です。)「学校」をどう捉え、どういう方向性に持っていくといいだろうということを、みなさんと一緒に、考えていきたいと思います。よければ次回もお読みください。それでは、また、次回!

2022.09.22

コメント(0)

-

自分を生かす。そして、すべてを生かす。 ~鈴木隆祐『東海高校・中学校 カヅラカタ歌劇団の奇跡』

宝塚歌劇を観に行った帰りに宝塚駅近くの書店で買って帰った本を、読み終わりました。(宝塚歌劇観劇の日の日記は、こちら。)『東海高校・中学校 カヅラカタ歌劇団の奇跡』(鈴木 隆祐(りゅうすけ)、駒草出版、2022/7、税別1600円)かなり刺激的な本でした!なにしろ、宝塚歌劇の、まんま、男の子版!すべての役を、男子中学生や男子高校生が演じているのです。しかも、それが本家の宝塚歌劇を彷彿とさせる再現度らしいのです。「これは、おもしろい!」と思って、数ページ立ち読みして、迷わず買って帰りました。そして、その甲斐あって、やっぱりすごく、面白かったです。劇の解説などは、劇自体を知らないとよく分からないところはありましたが、こういった「部活」が成立していて、その中で生徒さんが成長していることが、本書を通して、かなり伝わってきました。それを成り立たせているこの学校自体も、素晴らしいと思いました。↓カヅラカタ歌劇団の本気の舞台は、こんなのです!!!(※注:ブログ内再生は禁止されています。リンクを開いてご覧ください。)本を読んでいたのではんぱないステージを作っているのは知っていましたが、まさに圧巻。東海高校・中学校の生徒さんだけでなく、保護者や地域の他の学校の方の協力もあって、非常に質の高いステージを実現できているそうです。生徒さんがイキイキと演じられるのも、そういった周りの応援があってこそなのでしょうね。印象的な記述がいくつかあったので、本書の読書メモ、残しておきたいと思います。鈴木隆祐『東海高校・中学校 カヅラカタ歌劇団の奇跡』(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・(山本五十六の)「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず」が、東海の教育方針と重なる・まずは自分を生かす。 そして、自身につながるすべてを生かす生き方をする。(p67)山本五十六の「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ」は知っていましたが、その続きがあるとは、知りませんでした。続きがまた、名言ですね。なぜこちらはあまり広まっていないんだろう。僕が知らなかっただけかな?カヅラカタの生徒さんがカッコイイのは、こういったカッコイイ教育方針があるからこそなのでしょうね。カヅラカタ歌劇団の方針もカッコイイですが、学校全体の教育方針や学校全体の雰囲気も、またカッコイイです。↓↓・「同調圧力がいい意味で全くない。」・「各々が個性を当然として受け入れている。」・仏の教えが底辺に流れるからこそ、とても寛容な学び舎なのだ。 (p238より。「」内は、卒業生の言葉。)私立の仏教系の学校なので、そこのところがベースにあるようです。 仏教には、僕もたしかに寛容な精神を感じています。 公教育では特定の宗教に肩入れするようなことは御法度ですが、こういった雰囲気はぜひ真似したいと思いました。最後に、カヅラカタ歌劇団の顧問を長らくされていた久田教諭の言葉を引用させていただきます。↓↓・中高生時代に育むべきは、”良質な自己肯定感”だ (p242)・社会的に作られる自己否定感は社会的活動を通してしか回復し得ない・社会的な活動を通じて、他者と共同してなにかを作りあげることが自己肯定感を育む・それによって他者と共生する良質な自己肯定感は育まれる (p243)久田教諭が、ご自身の体験から体得された原理。 演劇活動と大舞台を作りあげるために周囲と協力しながら本気で活動することが、生徒たちの「良質な自己肯定感」を育んでいることは間違いないと思います。 宝塚っぽいユニークな歌劇団の本を買って読んだと思ったら、教育書として思いがけず刺激を受ける1冊ともなりました。東海高校や中学校は「共生」と書いて「ともいき」が学校のポリシーで、子どもたちはいろんな活動を通して自己実現をはかっているそうです。本で読んだだけですが、個性を伸ばす素晴らしい教育をされているように感じました。読書メモに書いたことは、忘れずに覚えておきたいです。そして、自分の教育実践にも、ぜひ生かしていきたいです!

2022.09.21

コメント(0)

-

「平気で遅刻するということは、相手の命を軽くみている証拠だ。」 ~千田琢哉『好きなことだけして生きていけ』

好きなことをして生きる、というのに、憧れます。そんなわけで、次のような本を読んでみました。『好きなことだけして生きていけ 人生を後悔しないために必要な49の習慣』(千田 琢哉(せんだたくや)、PHP研究所)↑上の本は、僕が読んだ本とかなり近いのですが、僕の本は「50の習慣」が載っています。どうやら僕が読んだ本は古いバージョンで、今は文庫化されて新装丁になったようです。たった1つ、何の習慣が落とされたのか、気になります。(笑)僕がこの本を読んで特に印象に残ったところは、2つです。『好きなことだけして生きていけ』読書メモ・35の習慣 「大好きな物以外は、 全部捨てる。」(p156より)これが、なかなか思い切れません。 でも、確かに、人生が充実してそうな人は、好きな物だけに囲まれていて、無駄な物は周囲に置いていなさそうです。 僕は昔からもったいないおばけにとりつかれていて、「もったいない」「いつか使うかも」と思ってしまうので、周囲の整理ができていません。 課題です・・・。・38の習慣 「常軌を逸するほど、 時間厳守にこだわる。」(p168より)・長期的な成功者が常軌を逸するほど時間厳守にこだわるのは、命を重んじるからだ。・平気で遅刻するということは、相手の命を軽くみている証拠だ。(p170より)時間は命であるという主張を読んで、「自分は命を大切にしてこなかった!」と大反省しています。 昔から、時間の見積もりが甘かったり、自分で決めた時間が守れなかったりしています。 遅刻も多かったです。 終了時刻を守れずに延長してしまうことも、多かったです。(←コレは、今でも・・・) 「時間は命だ」と言われると、グウの音も出ません。 少しでも時間を大切にできるように、「時間は命」ということを、覚えておきたいと思います。 グウ。好きなことだけをして生きていくには、こんなふうに、自らを律して、自律的な生活ができないといけないのですね。好きなことだけをして生きていきたいので、ちょっとはがんばってみようかと、思います。▼福島正伸『キミが働く理由(わけ)』6~いのちの理由 (2010/02/01の日記)

2022.09.20

コメント(0)

-

特別支援学校卒でも、大学は受けられる

特別支援学校高等部を卒業した後の進路について、ご存じですか?特別支援学校高等部を卒業しても、「高卒資格」にはならないということは?「高卒資格」にはならないけれど、大学は受けられるということは?僕は少し前まで、大学を受けられるということを知らずに、「高卒資格がないから、大学に行けない」と思っていました。自分の無知を恥じ入ります・・・。そういったことを教えていただいている「全国連絡会」の案内チラシを見て、昨日はオンラインで、「障害児の高校進学を実現する全国交流集会」に参加しました。生の声をたくさん聞けたのがありがたかったです。支援学校から大学へ進学する事例については、ずっと気になっていましたので、情報を得るまたとない機会となりました。お話を伺えた当事者の方々はそれぞれ、自分の進路を自分で決めて進もうとされているところが、素晴らしかったです。進路選択は人それぞれですが、自分に合った進路を選び、仲間と過ごす機会を保障していくことは本当に大事なことだと思います。報告の中では出席されていないお知り合いの方の事例も紹介していただき、ありがたかったです。具体的な話がたくさん聞けました。自分でも調べてみたいことがたくさんありました。 障害のある方の進路については、当事者から学ぶことがたくさんあります。以下は、会の後で調べてみて参考になったサイトです。(参考情報)▼教えて!goo Q&A掲示板「特別支援学校 高卒資格 知的障害」 「特別支援学校は、高卒資格が、もらえるのでしょうか。~」 (質問日時:2013/01/13 回答数:3件)▼特別支援学校の高等部は高卒扱いになるの?大学入学の資格は取れるのか? (WelSearch ウェルサーチ|福祉の専門家や当事者たちが発信する福祉情報サイト内、2017/11/03記事、2019/09/23更新)▼知的障害の若者に大学教育を。福祉型大学「カレッジ」の挑戦 (LITALICO発達ナビ、2016/09/21記事)3つ目のサイト記事の2ページ目に「日本の知的障害のある若者は社会から隔離されていることが多いんですね。 一方、海外では障害の有無なしに学ぼうとする取り組みが増えてきています。」という記述があります。日本でも「障害の有無なしに学ぼうとする取り組み」を支援し、広げていく必要性を強く感じます。

2022.09.19

コメント(0)

-

自作曲「星の王子さま」の歌詞を25年かけて推敲したよ!

25年前の自作曲に、「星の王子さま」という曲があります。有名な児童文学のイメージを借りて作ったものです。▼「星の王子さま」(オリジナル曲) http://www.ne.jp/asahi/nikatoma/music/soundVQ/hosiouji3.html↓原作(?)はこちら。『星の王子さま』 (文春文庫)[ サン=テグジュペリ ]自分としてはとても気に入っている作品。25年間ずっと「未完成のまま」と考えていて、特に、歌詞については、ときおり思い出しては修正することを、繰り返してきました。昨日も、思い出したので(笑)、かなりさわりました。何度もさわっているので、自分では「もうこれで確定でいいんじゃないか」と思いますが、なんだかまだ直すところがあるようなないような気がしています。よければ曲を聴いていただいて、歌詞も見ていただいて、気づかれたところを率直に知らせていただければありがたいです。なんだかよく分からない歌詞だと思われるでしょうが、書いた本人としては、一応意味があるような(ないような)・・・。そろそろ一区切りとして、一応の完成にもっていきたいと思っています。▼「星の王子さま」(オリジナル曲)再掲 http://www.ne.jp/asahi/nikatoma/music/soundVQ/hosiouji3.html感想・ご意見、ぜひコメント欄にお書きください!

2022.09.18

コメント(0)

-

心理検査・知能検査の本人へのフィードバック方法(「本人向けの報告書式」)

学校などで子どもの困り感が強いときに、個別に専門家による心理検査や知能検査を実施して、その結果を指導や支援に役立てることがあります。ただ、本人へのフィードバックは、あまり重要視されてこなかった気がします。特別支援教育をテーマにした雑誌『LD/ADHD&ASD』2022年7月号を遅ればせながら読んでいましたら、最後のほうのページに、大六一志先生が「心理検査の結果報告書」というのを書かれていました。その記事の最後のほうに、「本人向けの報告書式」(同誌p63)のこともふれられていました。なんと、「学習アドバイスシート」という、本人向けの報告書式があるようです。・学習アドバイスシートという、本人向けの報告書式(熊上ら,2016)では、検査結果をグラフで示す際に、目盛りの数値を省略しています。 この方法ならば一層数値にとらわれることなく、特徴に目を向けることができるでしょう。(『LD/ADHD&ASD』2022年7月号 大六一志「心理検査の結果報告書」記事内p63より)僕は、「これは、いいなあ」と思いました。僕が検査を勧める際にも、「得意なことと不得意なことを客観的に把握して、これからの作戦に生かしましょう」といった提案をすることがあります。人それぞれ、「みんなちがって、みんないい」のを前提として、一人一人みんな違うのだから、あなたの特性を把握して、その特性に合った指導や支援をしていきましょう、というのが、本来の「特別支援教育」だと思っています。本来の、というのは、もともとの英語である「Special Needs Education」のそもそもの意図である、という意味です。だから、ニーズ(Needs)を明らかにするための検査=アセスメントが重要になるのです。熊上先生の「学習アドバイスシート」自体は、見ることができていないのですが、こういったやり方があるということだけでも知っておけば、本人に向けて結果を知らせるときに、使えるのではないかな、と思いました。なお、検査についての一般的な説明は、下の「LITALICO発達ナビ」さんの記事が、分かりやすいです。▼心理・知能検査の結果はどう読むの?IQって何の数値?検査結果の見方・活かし方が分かる『子どもの心理検査・知能検査 保護者と先生のための100%活用ブック』【著者インタビューも】 (LITALICO発達ナビ、2020/11/10記事)『子どもの心理検査・知能検査 保護者と先生のための100%活用ブック』[ 熊上崇 ]

2022.09.17

コメント(0)

-

宇宙の中の かたまりにすぎない

朝早く目が覚めたので、まどろみの中、iPhoneで音楽を聴いていた。突然、音楽が宇宙のように感じられた。同時に、自分のカオが、かたまりとして感じられた。そのうち、カラダもかたまりになった。宇宙の中の、一個のかたまり。かたまりに、すぎない。

2022.09.15

コメント(0)

-

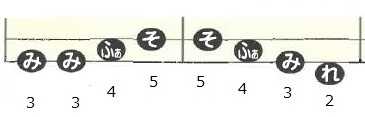

楽しいカタカナの書字指導

今日は1年生の担任がお休みでしたので、4時間目と5時間目は1年生の教室に行って、授業をしました。カタカナの指導で「ちょっとずつ坂道をのぼるよー」「ストップ!」「あ~、ここでふらふら動いちゃったら、悪の帝王に勝てない!」などとオーバーに子どもたちに声をかけるのが面白かったです。(なぜカタカナを書く空書きで悪の帝王と戦っているのかは、不明)カタカナを書く指導については、僕ではその場で思いつかないことが明白だったので、次の本を教室にもっていきました。『なぞらずにうまくなる子どものカタカナ練習帳』(桂聖・永田紗戀、実務教育出版、2015、税別1000円)通級の部屋に一応おいてあったものですが、近年は全く使っていませんでした。(支援学級をもっていたときには、わりと使っていました。)いざというときに「この本の中の小人さんが使える!」と覚えておけたのは、年の功でしょうか。(^^;)「この本の中の小人さん」というのは、説明するとくどくなるので、公式サイトで試し読みができますので、そちらで見ていただくのが早い!ぜひ、試し読みをしてきてください。↓▼なぞらずにうまくなる子どものカタカナ練習帳 (実務教育出版公式サイト内)体験してきましたか?いちおうこれで、僕がこの記事の最初に言っていた声掛けが、どういうイメージで言っていたか、わかってもらえたと思います。今日は「がけからおっこちる~~ しゅ~~~~っ」が特に面白かったです。みんなでやるのが、みそです。1年生はこういう小人さんや正義の味方などになりきって遊ぶことにノッてきてくれるので、ほんとに楽しいです。いちおう補足しておくと、4つのへやに分かれているマス目黒板を使って、一画目の開始点と終了点をチョークで点を打っておき、2画目は色を変えてまた開始点を打って・・・という感じで最初に点つなぎのような点だけの絵(?)を見せるところから始めました。そしておもむろに、小人さんの冒険物語を始めながら、まずは教師が模範で点と点をつないでいくのです。こういう楽しい工夫はほかの書字指導でも入れられると思います。やっぱり遊び要素がないと!というが、僕のポリシーです。今日は本当に楽しい1日でした。1年生の皆さん、ありがとう!

2022.09.13

コメント(0)

-

お魚タイピングは、魚へんの漢字を答える変わり種タイピングゲーム!

土曜の朝からひどく頭痛がして、何も食べられず、嘔吐を繰り返していました。現在、日曜の夕刻です。だいぶマシになってきました。これは、食中毒だったかな・・・。そんなに変なものを食べた記憶はないのですが、アイス→ラーメン→アイスという普段はしない食べ合わせを夜にしたのがまずかった気がします。人によっては全然平気だと思いますが、普段しない食べ合わせには注意しないといけませんね・・・。さて、前回のブログ記事で小学生が1人1台タブレット端末でできるタイピングゲームゲームのことを書きました。でも、「息子が最初に教えてくれたタイピングゲーム」のことはすっかり忘れていました。やっと思い出しましたので、紹介します。それは、おさかなタイピングでした!▼お魚タイピング http://typingx0.net/osakana/このタイピングゲーム、激ムズです。なにしろ、魚へんの漢字が出てきて、その読みを答えないといけない。「わかるか!」という感じが、めじろ押しです。漢字の読みが分からなくて困っていたら、息子がEnterキーを押して、読み方のヒントを表示させてくれました。いちおう、そういうヒント機能もあります。それ使わないと、難しすぎます。3日ぶりにやってみたら、今回はわりといけました。↓魚博士や漢字博士の皆さん、ぜひぼくの記録に挑戦してみてください。

2022.09.11

コメント(0)

-

小学生に教えてもらった、1人1台端末でできるタイピングゲーム

小学6年生の息子が、いろいろなタイピングゲームを教えてくれました。ネット上で動くアプリなので、ネットにアクセスできれば、1人1台端末からプレイできます。(自治体によっては、ゲームの類へのアクセスが制限されていることはあります。)息子が一番ハマっているのは、「ポップタイピング」らしいです。僕の得点より軽く上を行っていました。記録が伸びやすいのが、いいですね。(息子に負けてくやしいので、先ほど再チャレンジして、さらに記録を上回っておきました。)出てくる単語やメッセージが、ときどき面白いのが出ます。こういうのも、大事ですねー。僕も、息子が紹介してくれた3つの中で、これが一番気に入りました。正しい文字を打つたび、ポップコーンがはじけ飛びます。ほかに教えてくれたタイピングサイトは、「寿司打」(すしだ)と・・・あと1つは、忘れました。最近、記憶力をどんどんなくしている、47歳です・・・。下のサイトに、小学生におすすめのタイピングサイトがまとめて紹介してありました。ありがたい。▼小学生のタイピングを速くするコツとおすすめの7つのタイピングゲームを紹介! https://manabiweb.com/typing/ (まなびウェブ様、2022年5月24日記事)

2022.09.08

コメント(0)

-

「私もベスト、相手もベスト」 ~『シンクロちゃん』

夏休みは、たくさんの本を読みました。その大多数が、ブックオフや近所の古本屋で買ってきた本ですが・・・。その中の1冊から、珠玉の名言を。・私もベスト、相手もベスト(『シンクロちゃん』p195より)人間関係では、「相手が悪い」という考え方だけに陥って「イ~~~~」となりがちなので、相手を慮るこういう言葉は、合言葉として覚えておきたいと思いました。↓この本の中に載っていました。『シンクロちゃん』(佐藤由美子、フォレスト出版、2019、税別1300円)非常に個性的で印象的な表紙の本で、妙に気になって買いました。内容は、一言でいうと、「肯定」かな。ちょっとしたことだけで、肯定。やろうとしたことだけで、肯定。シンクロ現象に気づき、自分で自分を肯定して、過去の自分に感謝する。最近はやりの、マンガと文章の組み合わせで、読みやすいです。こういう、しんどいときに軽く読める本は大好きで、本棚にいつも常備するようにしています。

2022.09.07

コメント(0)

-

練習用に音源スローバージョンを一括作成!

音楽会の練習が、そろそろ本格化しそうです。以前から何度かこのブログで書いている通り、僕がいろいろ準備している対象は、小学1年生。スモールステップは当たり前。それでも難しいので、ベイビーステップを組まなくてはいけません。担任の先生が指導するのですが、ピアノが得意な先生ばかりではありません。そこで、伴奏が弾けなくても指導できるように、CDを作ってお渡ししようと思いました。そして、その中には、練習対象の曲を、スローバージョンや超スローバージョンも作って入れておき、段階を踏んで少しずつ速くしていく練習に役立ててもらおうと、考えました。ただ、今回は3クラスあって、3クラスともちがう曲を作るので、スローバージョンをそれぞれ用意するのに、「一括でスローバージョンを作れるといいなあ」と思っていました。それが、ちょっと調べたら、やり方がすぐ見つかったんです!しかも、その音質の高音質なこと!昔は、音程を変えずにスローバージョンを作ろうとすると、間延びしたような、変な感じが次第に混ざってしまったものでした。今回は、かなりスローにしても、かなりキレイに聴こえてきました。音楽ファイルを一括でテンポチェンジしたいときには、おススメです!では、具体的なやり方を説明します。ソフトは、「Audacity」を使います。2倍速にする場合を例に、ソフトのインストールから解説してくれているサイトがありますので、まずはそちらを紹介しますね。▼mp3再生速度一括倍速変換フリーソフトAudacity!無料で保存可能 (富山一史さんのブログ)上の例は2倍速のみのやり方解説です。スローにする場合を含めていろいろなテンポに「テンポ変更」をするやり方は、下のサイト様も合わせてお読みください。▼変更:テンポの変更 (「無料効果音で遊ぼう!」様)いやあ、このテンポ変更機能は、本当にすごい!音が崩れないのなんのって。いちおう、「高品質なテンポ変更」(高品質な伸縮を使用)のチェックは、入れておいてくださいね。あまりにも音が崩れないので、当初は「-5%」と「-10%」だけ作るはずが、「-20%」や「-30%」という、超超超スローバージョンまで作って、CDに入れました。

2022.09.06

コメント(0)

-

子ども向けの提示資料作りでPDFに画像を挿入!(SmallPDF)

子ども向けに分かりやすく資料を提示する際、既存の資料を加工することがあります。たとえば、小学校1年生向けの楽譜。「きらきらぼし」などの、「おんがく」の教科書に載っている曲は、音符の玉がかわいらしく並んでいる1年生向けの楽譜があるのですが、教科書に載っていない曲は、その楽譜(玉楽譜?)がありません。そこで、既存の「きらきらぼし」の中の「どれみ・・・」の玉を並び替えて、「よろこびのうた」も作りました。こういう芸当は、Windows標準の「ペイント」がお得意です。部分選択してその部分だけをコピーして移動させたり、いくらでも増やせたりします。「ペイント」を使った、画像内の一部を動かしたりコピペしたりする技は、ほかのことでも応用可能ですので、ぜひ覚えておいてください。ところが今日は、その次の段階で、困りました。画像内の加工・編集は、上のように「ペイント」を使っていじれるのですが、ちゃんとした楽譜データになると、画像よりもPDFになっていることが多いのです。たとえば僕の使っている楽譜作成ソフトだと、データで楽譜を保存する場合は、PDFになります。ただ、楽譜作成ソフトはト音記号やピアノの大譜表はきれいに出してくれるものの、タンバリンやカスタネットの打楽器をたたくタイミングを、小1に分かりやすいように示すようには、出してくれないのです。(当たり前)1年生なので、たたくタイミングを示すために、タンバリンとかカスタネットとかの絵を入れたかったのです。さあ、PDFの楽譜に、タンバリンやカスタネットのイラストを入れ込むには、どうしたらいいでしょうか?調べてみると、PDFに画像を入れ込む機能は、無料のソフトだとできないようでした。(スタンプ機能というのでできそうな気がしましたが、僕がやりたい画像の挿入とは微妙に違いました…。)ただ、有料ソフトのお試し版だと、7日間は無制限で使用できる、というのは、ありました。今回、僕はそれを使いました。それが、これです。↓▼SmallPDF https://smallpdf.com/jpオンラインでも動作する、とても本格的なPDF編集ソフトです。最初の7日間は無料で制限なしで試用できます。また、操作体験だけなら、試用登録すらせずに、使い始めることができます。これを使って「画像を挿入」すると、そのサイズを小さくして、コピーして並べることができました。見事、思い描いたイメージ通りに、小物打楽器を楽譜上に並べられましたよ。もちろん、実際に使用を続けるにあたっては、このソフトの安全性等もチェックしています。ネットの世界は玉石混交で、詐欺のようなソフトもあるので、注意が必要です。以下のサイトの情報を主に参考にさせてもらいました。このソフトについては、信頼性は担保されているかな、と思いました。▼Smallpdfとは?機能/ダウンロード/使い方/安全性などのまとめ (Office Hack様、2020/08/11記事、2021/06/23更新)タンバリンやカスタネット、トライアングルなどのイラストは、ネットで「フリー画像」で検索をかけて、検索で出てきた「イラストAC」さんのイラストを使わせてもらいました。ネットにあるものと、自分のアイデアとの合わせ技で、既存のものを少し作り変えることが容易にできる時代になっています。みなさんもぜひ、ご自身のアイデアを実現させてください。

2022.09.05

コメント(0)

-

「つまずいたときこそ、外の世界に目を向けてほしい」 ~♪「広い世界が待っている」

学校の子どもたちに向けて作られた歌の中には、一般には知られていない隠れた名曲がいっぱいあります。その中でも、特に最近、思い出しては歌っている曲がこちら。♪「広い世界が待っている」作詞・作曲は栂野(つがの)知子(ともこ)さん。この方は、本当に、いい曲を作られます!YouTubeだと、投稿者が学生時代に歌ったときの音源なら、聴くことができます。市販音源はネットでは聴けず、ネット購入もできないかな。歌いだしの歌詞は、♪「たとえば すりきず気にせず たからさがししていたように」。小さいころ、夢中になっていた頃を思い出して、あの頃のようにもう一度熱中できる何かを見つけて動き出したいと思わずにはいられなくなる曲です。僕がこの曲を知ったのは、2015年の「教育音楽」4月号。その付属CDで聴いたのが最初です。その後は特に個人的に学校で歌ったり教えたりすることはなく、個人的な思い出は一切ありません。それにも関わらず、ときおり頭の中で思い出しては、8年経っても頭の中に鳴り響く歌。曲の持つ軽快さとパワーが歌詞と非常にうまくマッチして強烈な印象を残しているからだと思います。たぶん僕は、自分の中の勇気を奮い起こすために、歌っているのだと思います。子どもたちのために作られた曲は、元気や勇気を奮い起こさせる曲が、多くありますね。久しぶりに「教育音楽」の付録の楽譜と曲目解説を読んでみました。やっぱり、とってもいいことが書いてありました。・自分にとっての大きな問題も、この広い世界の中ではほんの小さな出来事に過ぎない・だから、つまずいたときこそ、外の世界に目を向けてほしいのです。(「教育音楽」中学・高校版2015年4月号別冊楽譜資料 p39 栂野知子さん)中学校だと、2学期は合唱コンクールがあるんじゃないか、と思います。この曲は、超おすすめですよ。小学生向けの栂野知子さんの曲も、もちろん、おススメ!♪「小さな勇気」を学芸会で聴いたとき、「なんだこの曲は!」と感動しました。『小学生のためのソングブック 明日へつなぐもの 範唱+カラピアノCD付き』[ 栂野 知子 ]

2022.09.04

コメント(0)

-

「煩悩即菩薩」 ~佐藤伝『50代から強く生きる法』

まだ50代になっていませんが、強く生きたいので、読んでみました。『50代から強く生きる法』 (佐藤伝、三笠書房、2022/6、1320円)今調べたら、文庫化もされているようです。え?今年の6月に出た本なのにもう文庫化されてる?と思ったら、なんと文庫のほうが先に出ていました。文庫の単行本化というのは、珍しいんじゃ?『50代から強く生きる法』 (知的生きかた文庫)(佐藤伝、三笠書房、2015、715円)佐藤伝『50代から強く生きる法』(・太字部分は、本の引用。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・縁の力で出会っている(p28) →すれ違ったときに、気持ちよく挨拶する。それだけでいい(p29)僕は、これを読んで、「挨拶するだけでいいんだ」と、気持ちが楽になりました。 ご縁を大事に、せめて挨拶ぐらいは、心を込めてしていきたいと思います。・緊張したら「ベローン」と舌を出してみる(p34)そんなワザは知りませんでした! さっそく、やってみました! カオの緊張が、とれた気がします!(^0^)・「有り難う」とは、「こんなことは、めったにない」という、いわば、「奇跡」のこと。 「御座居ます」とは、「いま、ここにある」という意味です。 つまり、「有り難う御座居ます」という言葉には、「いま、まさに奇跡が起こっています。天の采配に感謝します!」というとても深淵な意味が込められているのです。(p64)「ありがとう」はなるべく言うようにしていますが、漢字で解説されると、その意味がよりいっそう分かりやすくなりますね。 自分なりにもっと感謝しよう、と思えた記述だったので、引用させていただきました。・「すべてがあなたにちょうどいい」・いまのあなたにちょうどいいものだけが、周りに出現している(p69)仏教の教え。ほかの本でも読んだことがありますが、運命に対して、文句を言わずに受け入れる心を説いているのだと思います。 実際、いやなことも、終わってみれば、自分にとって必要なことだった気がしてきます。 自分にとって必要なことが起こっていることに、感謝ですね。・「人が見ていなくても」やることが重要で、それを「陰徳」と言います。 (p96)僕は昔から人目を気にしないところがあります。 人目を気にせず悪いこともするので反省点ですが(苦笑)、人目を気にせず良いことをすると「陰徳」がたまるようので、どうせならよいことをやっておきたいと思います。 このブログも、たとえ誰も見ていなくても、書きますよ!(笑)(般若心経の解説の中で)・「ありのままを受け止める」・「自由だ、自由だ、自由になった。 大宇宙よ、ありがとう」 (p98)般若心経の日本語訳はいろんなものを見てきましたが、この本の訳は、すごい! 「ぎゃーてい、ぎゃーてい・・・」の部分を、「自由だ、自由だ、自由になった」と訳されています。 喜びが体の底から湧いてくる気がして、とてもいいですね。 これからは般若心経を読むときは、この口語訳を頭の中で再生したいと思います。 「はんーにゃ~~しん~ぎょう~~~」・「煩悩即菩薩(ぼだい)」といって、煩悩があるから悟りが開ける。 欲がある人は、それだけ悟りも近い (p104)ここの記述は、本書で一番驚いたところです。 煩悩と悟りは、同じものなんですって! なんという、最強の考え方でしょう。 これで、煩悩のままに生きても、何も後ろ暗いところなく、正々堂々と煩悩道に邁進できます。(笑) 僕のように煩悩が服を着ているような人間には、最強の勇気づけの言葉でした。 調べてみると、以下のサイト様で、マンガつきで解説されているものがありました。 こちらの解説も、分かりやすかったです。 ▼煩悩即菩提(御食国若狭小浜|お菓子処 井上耕養庵、2020/11/1)(禅宗の解説の中で)・人はうんちを覆っている皮、すなわち皮袋にすぎない (p106)ここも、本書を読んでビックリしたところ。 表現が強烈で、印象に残ります。 この言葉の意図としては、外面の美醜を気にしない、ということ。 僕は昔から外面に気を使わない性質なのですが、これを読んで、ますます外面を気にしなくなりました。(ちょっとは気にした方がいいかも?(>。<))・「これまでもってくれてなんとありがたいことか」と感謝するのが正解 (p111)今度は内面の臓器に対して。 年を重ねると、肉体の機能が部分的にどんどん低下していきます。 僕も最近は老眼の進行が顕著で、とにかく近くにある小さい文字が、見えん! それがストレスになっていたのですが、逆なんですね。 「今までもってくれて、ありがとう」 約50年同じ臓器で生きてきて、臓器も疲れてくるのが、当たり前。 むしろ、よくぞここまでもってくれた、というのが、正解なんですね。 今まで無茶をやって体を酷使してきたので、これからはいたわってあげたいと思います。・(さまざまな体重計の中に、)体内水分量や筋肉量などを測定し、肉体年齢をはじき出してくれるものがあるはずです。・50代になったなら、自分の健康のために奮発してください。・肉体年齢は、あなた次第で若返らせることができます。 (p137)宗教的な話から、一気に具体的な家電製品の話に切り替わるのが、伝さんの本の魅力です。 僕はこれを読んで、「肉体年齢を測る体組成計、ほしいなあ」と思いました。 まさに、煩悩のかたまりです。 家にも体組成計はあるのですが、なんか、肉体年齢は、出てこないんですけど。 それ用のちゃんとしたやつを買ったほうが、いいかなあ。 と思っていたら、妻が「だってあなた、自分の年齢や身長、体重、登録してないでしょ」と、一言。 おお、そうか。 そんな初心者的なところから、つまずいていました。 どうやら新しく買わなくても、よさそうです。 でも、新規追加登録のやり方が分からないんですけど。 ちなみにわが息子は、脳年齢を測定するSwitchのソフトを欲しがっています。 僕も昔DSで脳年齢を測定して、トレーニングをしていました。 数字で結果がフィードバックされるのは、トレーニングのしがいが、ありますよね。・法治国家において相続手続きは簡単ではありません。 あなたが男性であろうと女性であろうと、財産なんてほとんどなくても、残された家族のために遺言書は書いておくべきです。・公証役場に行って「公正証書遺言」を残してはどうでしょう。(p195)遺言のことは、実は気になっていたのですが、具体的なことは、何もわかっていませんでした。 これを読んで、唖然としました。 自分で書いて、封をして、表に「遺言」と書いただけだと、ダメなんですかね? 遺言を残すのも、法的効力を持たせるには、ややこしい手続きがいるとは、驚きました。 偽造を防ぐために、ややこしくなっているのでしょうね。 僕は昔からややこしいことは嫌いなので、それだったら遺言は残さない、と、固く心に決めてしまいそうです。 とはいえ、残された家族のために、その方がいいんだったら、ややこしくて面倒でも、作っておいた方がいいんでしょうね。 今回、この本で具体的なキーワードを教えてもらったので、それで検索して、自分でも調べてみます。佐藤伝さんの本は、以前にも読んで、すごく感銘を受けました。そして、書いてあることを実践しようと、すごくがんばっていた時期がありました。伝さんは『〇〇の習慣』という本を好んで書かれているので、感化されて習慣を変えようとする人が、日本国内で続出していると思います。僕も、そんな中の、ひとりです。「読んで終わり」にならずに行動化に結び付けようとする意識に作用する。そんな伝さんの本は、かなりおススメです!

2022.09.03

コメント(0)

全22件 (22件中 1-22件目)

1