2022年03月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

【おうちで旅行気分シリーズ】つくばねの滝(兵庫県加東市)

昨日は、退職された先生がお寺を継がれるということで、そのお寺に行ってきました。国宝を擁する、大変歴史を感じる素晴らしいお寺で、びっくりしました。基本的に誰もいないので、気兼ねなく悠久の歴史を満喫できます。▼国宝 朝光寺(兵庫県加東市)(じゃらんネット)▼中世仏堂の典型!国宝の本堂を擁する兵庫県加東市「朝光寺」(トラベルjp)すぐそばに滝がありました。ひさしぶりに「おうちで旅行気分シリーズ」の動画にしてみましたので、ご覧ください。旅行が好きなので兵庫県内はずいぶん旅行して回った気がしていましたが、県内にはまだまだ知られざる素晴らしいところがあるんだと再認識しました。最近は「兵庫県民割」という旅行キャンペーンもあるので、そういったキャンペーンを利用して、兵庫県内を旅してみるのも、いいかも?今回のお寺と滝は、有名な「東条湖」の近くにあります。東条湖畔の子ども向け大型プレイランドが、特に有名です。僕が子どもの頃は「東条湖ランド」という名前でしたが、「おもちゃ王国」となって、今も小さい子どもたちを連れた家族旅行の定番となっています。春休みでもわりとすいているみたいなので、10歳以下の子どもさんを連れたちょっとした旅行の候補におすすめです。日帰りでも、小さい子の利用を想定したホテルの大浴場につかって帰ると、大人も日ごろの疲れが癒されていいと思います。ホテルグリーンプラザ東条湖東条湖に行く前に、今回のお寺と滝にも寄っておくと、歴史や文化を感じさせる情操教育にもなりますね! ▼【おうちで旅行気分シリーズ】南越前の海

2022.03.31

コメント(0)

-

好きな人を思うだけで幸せになる気持ちは、永遠だ

中島らもという人は、すごい人らしい。別にファンではないのです。ただ、文庫本を、古本屋で偶然見かけて、安かったので、買ってみたのです。兵庫県の尼崎市生まれの方のようで、幼少期のエピソードに興味を惹かれました。『世界で一番美しい病気』 (ハルキ文庫) [ 中島らも ]期待にたがわず、尼崎での少年時代のエピソード(性のめざめや恋愛に関するエッセイ)はなかなか面白く、それはそれで興味深く読んだのですが、一番印象に残ったのは、ご本人ではなく、友人の方の話です。その友人は、「非常に激しい片思い」をしていたそうです。(p141)その友人の言葉が、よかった。・東京に行くといつもこう思うんだ。 あの人が息を吐くだろ。 僕が息を吸うだろ。 それはつまり ひとつの空気をやりとりしていることなんだ。 雨がふったら その同じ雨に濡れるということなんだ。 (中略) そう思っているだけで生きていける。(p142より)こういう感性は、とっても大事だな、と思いました。『星の王子さま』の中で、「大切なものは 目に見えない」という、とっても有名な言葉が出てきます。好きな人と同じ町に居て、同じ空気を共有している、と思うこと。それを想像するだけで、幸せに生きていける。春は出会いと別れの季節ですが、たとえそばを離れても、存在を思うだけで、あなたも幸せになれるかもしれません。

2022.03.29

コメント(0)

-

安住紳一郎さんの授業が「超」面白い

ネットで偶然見つけた、安住紳一郎さんの授業が「超」面白かったです。斎藤孝さんが明治大学に安住紳一郎さんをお呼びして授業をしてもらった時のもののようです。太宰治の「走れメロス」を教材とした授業です。「話のプロ」がやると、こんな面白い授業ができるのか、と驚愕しました。一度観た後、4~5回は再生しました。また、折に触れて観たいと思います。声に力があります。「説明口調」とは全く違います。実際は説明をしていても、説明口調ではない。リズムと空気を作る、落語家のしゃべりのような、引き込まれる話し方です。こういう伝え方ができると、いいですね。斎藤孝さんと安住紳一郎さんは、対談本も出されているようです。俄然、こちらにも興味がわいてきました。『話すチカラ』(齋藤 孝・安住紳一郎、ダイヤモンド社、2020、1540円)

2022.03.28

コメント(0)

-

成功の段どりの指南書 ~山崎拓巳『人生のプロジェクト』

「なぜ、きみは忙しいのか?」という帯が、目に入りました。ぼくは、思わず、買ってしまいました。『人生のプロジェクト 』(Sanctuary books)(山崎拓巳、サンクチュアリ出版、2007、税別1400円)というわけで、今日は山崎拓巳さんの『人生のプロジェクト』という本の読書メモです。壮大な題名ですが、基本的には仕事におけるプロジェクトの段どりを解説した本です。オールカラー、写真豊富、しっかりした紙質の豪華本。こういった本を作る、というのも一つのプロジェクトですね。僕も来年度は本を作ろうかと思っています。非常に共感できることがいっぱい書いてありました。覚えておきたいことも、いっぱい書いてありました。新年度、新しいプロジェクトに臨む、すべての皆さんに、どうでしょうか? 山崎拓巳『人生のプロジェクト』 (顔文字以降の緑文字が、僕のコメントです。) ・素敵な目標を立てると、仕事はゲームになる (p53より) まずは、目標を立てるところからですね。目標がないと、何をめざしているのか、わかりません。そうすると、これでいいんだか悪いんだか、判断ができない。僕は、「なんでもゲーム化すれば楽しくなるんだ」と思っています。そのためには、まずは目標です。ゴールを決める。ゴールなくして、スタートなし。ぐるぐる同じところを回りたくなければ、ゴールを決めよう! ・A・B・Cという3段階の目標を決めておいた方がいい。 もしもかなったら、小躍りするほど嬉しいのがA目標。 …クリアできたら最高。 ちょっとがんばれば達成できるかもしれないのがB目標。 …ここをめざす。 絶対いける自信があるのがC目標。 …なにがあってもクリアしたい。(p75より) 目標を3段階設定するというのは、ほかの本でも読んだことがある気がしますが、ヤマザキタクミさんの本の表現は、わかりやすいです。 これを読んで、「ああ、これが足りなかったな」と、今年度のプロジェクトについて反省しました。 子どもたちへの指導についても、言えそうです。 目標が1つだけだと、 「できたか・できなかったか」だけになってしまいます。 そんな単純なものじゃないですよね。 プロセスでは、いろいろ起こるんです。 いろいろ起こることを踏まえて、ゴールを修正する余地も、最初から残しておく。 ゴールは、決まっているけど、選べるということ。 余談ですが、子どもたちへのサッカーの指導でも、 サッカーゴールを増やすと、面白いですよ。 ゴールは1つでないといけないと、思い込んでいるかもしれません。 ゴールを描く段階から、頭を柔らかくしましょう! ・まずはひとりで「パーフェクトに成功している絵」を思い描き、そのときの自分の感情を先取りしてみよう。 ・頭の中で何度もリハーサルすればいい。 プロジェクトが成功し、満足げに笑っている自分の姿からビデオを巻き戻し、繰り返し見ている感覚だ。(p95より) ほかの成功哲学の本でも、よく言われていることです。 僕は寝るときに、成功を思い描く「成功リハーサル」をするようにしています。 成功を先取りするのは、気持ちいいですね。 成功の感情は、成功する前から、感じられるのです。 ドラえもんのひみつ道具でも、こういう道具があった気がします。 先取りして、いいのです。 ・小さい作業に分解しておく。・目安は「5日以内」に終わらせられる程度。 (p118より) 締め切りを決めることは必要ですが、締め切りまで長すぎると、 かえって取り組まないことにもなってしまいます。 小さい締め切りが、5日以内にくると、いいですね。 なるほどです! ・CHECK 所要時間の調整・いままでに経験のない作業…予想される時間に20%加える 複数のメンバーで取り組む作業…意思疎通をはかる時間として10%加える (p123より) 僕は、昔から、仕事時間の見積もりが甘いです。 今は少しマシになったかもしれませんが。。。 たいてい、うまくいくことだけを考えています。 そして、「決めた時間になったけど、まだ終わりません」というのを、繰り返しています。 見通しの甘さは、プロジェクト全体の進行に響きますね…。 上に書いてあったことは、自分への戒めとして、覚えておきたいと思います。 新年度になって新しい仕事を任されることもあるでしょう。 前にやったことがある仕事なら、だいたいの時間の見積もりは、予測がつきます。 問題は、やったことのない仕事の、時間の見積もりです。 やったことのない作業は、2割増し。 複数人数で協力する必要があるなら、さらに1割増えて、合計3割増し。 3時間かかると思っているなら、実際には4時間かかる。 そういう見通しが持てるようになると、いいですね。 僕の場合、3時間かかると思っていたのに倍ぐらいかかっていたことが多いので、 そもそも根本的な見積もりが間違っていたのかもしれませんが・・・。 ・頻度×深度=コミュニケーション。 (p152より)・仲間たちと何度も話そう。 特別な用事なんてなくてもいい。・「そんなつもりじゃなかった」という、あなたの”つもり”は関係ない。 「なにを伝えたか」ではなく「なにが伝わったか」なのだ。 一度用件を伝えたからといって、安心しないでほしい。 (p153より) コミュニケーションは、僕の最も苦手とするところです。 だからこそ、「頻度×深度」は、覚えておきたいところです。 要件を伝えただけで、「伝えた」「伝わった」と思い込んでしまうことなんて、ざらにありますぅ。 最後に、本書の写真ページに添えられた、キーフレーズの中から、僕のお気に入りのフレーズを2つ紹介して、終わります。その1!・怖がらなくてもいい。 死ぬこと以外は かすりキズだ。 (p143より)その2!・Fake it until you make it ! (できるまで、できるふりをしていなさい。) (p211より)プロジェクトとは本来、楽しいもの。恐れずに、前を向いて、楽しんで臨みたいものです。レッツ、チャレンジ!!P.S. 本書には、DVD版もあります。定価は5000円ですが、今なら中古で安く手に入るようです。【中古】DVD▼山崎拓巳 人生のプロジェクト 実践セミナー▽レンタル落ち(リンク先現在価格1299円) ▼米光一成『仕事を100倍楽しくするプロジェクト攻略本』4~ゴールが見えてくるから対話する (2010/02/11の日記) ▼米光一成『仕事を100倍楽しくするプロジェクト攻略本』2~対立は必要である。 (2010/02/06の日記)▼『仕事を100倍楽しくするプロジェクト攻略本』7~勇者は提案せず!提案を受けろ! (2010/02/15の日記) ▼福島正伸『キミが働く理由(わけ)』4~「何のために働くのか?」毎日語ろう (2010/01/25の日記)

2022.03.27

コメント(0)

-

よいことだけをフィードバックして増幅する ~『見て分かる困り感に寄り添う支援の実際』を読んで

年度末です。今回は、ある1つのサイクルの終わりに意識したいことを書きます。年度末に限らず、1時間の授業、10分間の指導など、あらゆるスパンで応用できるはずです。少し古い本ですが、『見て分かる困り感に寄り添う支援の実際』という本があります。『見て分かる困り感に寄り添う支援の実際 通常の学級に学ぶLD・ADHD・アスペの子どもへの手立て 学研のヒューマンケアブックス』/佐藤曉【著】(2006) 【中古】位置づけとしては、「特別支援教育の入門書」という位置づけになるでしょうか。「支援のありかた」について、かなり具体的に示されています。この本の中には、いろいろな手立てが写真つきで紹介されています。知識やスキルが不十分な人にとっては、格好の入門書になること、うけあいです。一方で、経験が十分にある人にとっても、それぞれの具体例の背景にある「考え方」には、非常に学ぶべきものがあります。僕が特に覚えておきたいと思ったのは、本書の第9章「保護者とともに子どもを育てる」のところです。p157に、次のような記述があります。〇子どもをとがめることばは 一切使わない。 宿題ノートを見て、「もっときちんと書きなさい」と責めるのをやめ、 「(上手に書けているところを指しながら)この字で書いてね」 とさりげなく言えると、子どもとの関係は変わる。(p157より)この部分を読んだとき、衝撃が走りました。「そうか!モデルを大人が示すのではなく、モデルを子ども自身の中から見つけていくんだ」と気づきました。大人は、「こうしろ、ああしろ」は、いっぱい言います。僕も、言います。言いたくないのに、気づいたら、言っています。そして、子どもは、いやになります。関係が、悪くなります。悪循環です。悪循環を、良循環に変えていかなければいきません。そのために、どうするか?よいことの種は、すでに子どもの中にあるのです。見ようとして見れば、見えるはずです。見つけるのです。子どもの中のよいことを、見つけて、ただ、知らせるだけです。それだけで、いいのです。p165には、こんなことも書いてありました。 当然、プリントが最後まで終わらない日もある。 しかし、そういうときは、時間内にできたところまでを切り取ってノートにはった。 ノートには「できたこと」だけが残るので、宿題への嫌悪感がなくなる。(p165より)最後に残るのは何か、ということ。自動的に残るままにしておいたら、よいことも、悪いことも、コントロールできないままです。最後に残すのは何か。それは、決められるのです。「できたこと」だけを残すことも、できるのです。上に引用したアイデアは、保護者のアイデアだそうです。こういうことを思いつくということが、「すごいなあ」と思います。僕たち教員は、もっと保護者から、子ども本人から、学ばないといけませんね。先ほど引用したページをめくると、冒頭に次のような言葉が、書いてありました。 教師が保護者への対応で困っているとき、 保護者は、その何十倍も「担任対応」に苦慮している。(p166より)自分の視点だけに偏ってしまう、自分がいます。アドラー心理学で言うところの、「悪いあの人、かわいそうなわたし」状態です。視点を保護者に移すことを、さりげなく、そっと教えてくれる本書は、気づきの指南書です。いつものように、自分が特に印象に残ったところだけを引用しました第9章だけの引用になりましたが、全体は、10章立ての本になっています。本書全体の紹介は、紀伊国屋書店のサイトにありましたので、最後にそちらも載せておきます。『見て分かる困り感に寄り添う支援の実際』通常の小中学校の児童生徒の6%がLD・ADHD・高機能自閉症であるという。しかし専門性のない通常学級の先生方は子どもたちの困り感に合った支援、教育は難しい。そこでその具体的な支援をどのようにしたらよいかが、見れば分かる本。目次第1章 子どもが安心する環境整備第2章 子どもが安心する規律づくり第3章 課題と手だてのある授業第4章 形式のある授業・保育第5章 係・班活動と学級の自治第6章 学級の人間関係づくり第7章 個別支援はこうする―小・中学校第8章 個別支援はこうする―保育園・幼稚園第9章 保護者とともに子どもを育てる第10章 組織支援の取り組み(紀伊国屋書店Webサイト内、書籍情報より https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784054031524)

2022.03.26

コメント(0)

-

新開発「うたいそう」で「世界に一つだけの花」♪

今日は、大変画期的な発明をしました♪うた + たいそう = うたいそう!コロナ禍で学校の授業では歌を思いっきり歌えないことが続いていますが、歌は健康にいいのです。それに体操をドッキングすれば、これは楽しく、それでいて健康的で、身体的にも、精神的にも、とってもいいのです。そういうわけで、「うたいそう」を開発しました。この体操は、とっても単純!両腕を前後に振るだけです。これを、腕振りと言います。(笑)ぜひ、みなさん、やってみてください。動画も作りました!!実は、以前、このブログのアクセス数が258万アクセスを超えたら、「世界に一つだけの花」を歌いたい、とこのブログに書いていたのでした。▼いつのまにか200万アクセス突破! (2019/8/19の日記)すでに296万アクセスに至っているにもかかわらず、この約束が果たせずじまいだったので、気になっていたところでした。(誰も気にしちゃいないと思うけど。)そこで、遅ればせながら、1人で歌った録音を、このたび動画と一緒に公開させていただきました。伴奏と一緒に歌ったほうが歌がへたになることが判明したので、無伴奏です。(笑)カラオケもいいですが、こうやって、1人で何も気にせずに思いっきり歌うのもいいものです。この歌のリズムは、体操に大変よく合います。あなたも、動画を見ながら、レッツ!腕ふり♪「うたいそう」で検索すると、5秒前に動画をアップしたばかりなのに、もう検索の上位に出てきました。ぜひ、「うたいそう」の合言葉を覚えて、お近くの方に広めてください。それではまた、お会いしましょう~。

2022.03.21

コメント(0)

-

発達障害理解のための基礎と実践講座(竹田 契一・品川 裕香)

無料のオンライン講座があって、動画視聴期間が3月末までだったので、遅ればせながらようやく視聴しました。非常によい内容でした!発達障害理解のための基礎と実践講座 「発達障害を抱える子どもの社会的自立」なんと、まだ申し込めるようです。↓申し込みはこちら▼第24回 発達障害理解のための基礎と実践講座「発達障害を抱える子どもの社会的自立」 https://olympia.doorkeeper.jp/events/130211<プログラム>「読み書きが苦手な子どもの基礎理解と具体的対応」・講師:竹田 契一 氏「学力不振といじめと不登校と社会的自立」・講師:品川 裕香 氏(申し込みサイトより)講師のお二方は、特別支援教育を学ぶ者なら知らない人はいない方々。その講演が無料で聞けるとは、またとないチャンスです。特別支援教育に関わっておられる方、新年度に向けて特別支援教育をしっかり勉強したいと思っておられる方、ぜひ申し込んで視聴してみてください。著書もたくさん出版されておられる先生方ですので、講演が先でも、本が先でもいいですが、ネットの本屋さんで著者名で検索して、気になった本を読まれることもオススメします!以下、僕が今回の講演動画を視聴させていただいた感想です。「読み書きが苦手な子どもの基礎理解と具体的対応」・講師:竹田 契一 氏 <僕の感想>・専門的には通級担当者向けの内容ですが、多くの先生方に知っていただきたい内容です。・通級を新年度初めて受け持つ先生には、特に視聴してほしい!・後半は、具体的な指導方法が紹介されています。 例えば、僕が指導している子どもの中にも、長音を「こおえん」「ごちそお」という表記だと思っている子がいますが、そういった子どもにどんなワークシートを使えばいいか、示されていました。自分の指導に生かしていきたいと思いました!・単に指導法を紹介されるだけでなく、どの状態になることを目指すのかにも、ふれられていました。 「自動化をめざす」というのが、ひとつのキーワードかな、と思いました。・漢字が苦手な子に、どの漢字から学習させるのか、という優先順位の話もありました。 意味が大事なので、「読めて意味が分かる漢字を最初に学習する」というお話は、非常に重要なポイントだと思いました。「学力不振といじめと不登校と社会的自立」 講師:品川 裕香 氏 <僕の感想>・まず「自立」の定義からふれられていたところは、特に障害のある方のライフステージを考えるうえでは、重要なところかと思いました。・「いじめは絶対にいけないという共通認識が大事」(ゼロトレランス)という主張と、その具体的なところをお話しいただきました。現代の日本の子どもたちの状況を踏まえたお話で、説得力のある内容でした!・子どもだけでなく大人も、「好きな人だけとつながればいい」と考えがちな社会なので、「いろんな人とつながれるようにする」という学校での取組の重要性がますます増している、と実感しました。・ラジオ体操や交換日記など、できるところから、やっていきたいです。・最後の「自分だけは、自分のことをあきらめない!!」という合言葉は、特に心に残りました。以下、講師の先生のお話に関係する本の中から、特に僕がおすすめする本です!『読み書きが苦手な子どもへの〈つまずき〉支援ワーク』(通常の学級でやさしい学び支援) [ 村井敏宏 ]↑※僕が通級のアセスメントでめっちゃ活用させてもらっている 「ひらがな単語聴写テスト」がついています!!『怠けてなんかない! ディスレクシア~読む・書く・記憶するのが困難なLD』 [ 品川裕香 ] ↑※リンク先の内容紹介だけでも読んでください!!『心からのごめんなさいへ 一人ひとりの個性に合わせた教育を導入した少年院の挑戦』 /中央法規出版/品川裕香(単行本)そろそろ今年度が終わり、新しい年度がまた始まります。春休みは新年度準備が非常に忙しいですが、新しく受け持つ子どもたちのために、勉強もしっかりしていきたいところです。

2022.03.20

コメント(0)

-

「自分のハードルは、自分で選べた方がいい。」

昨日の神戸新聞に掲載されていた広告。そのキャッチコピーがとても気に入ったので、紹介します。「自分のハードルは、 自分で選べた方がいい。」英語のNHKテキストの広告でした。▼NHKテキスト(NHK出版)公式サイトネットではこのフレーズは出てこないので、昨日の新聞広告限定のキャッチコピーだったのかもしれません。NHKテキストの『基礎英語』とか、中高生時代に、めっちゃお世話になりました。何十年も続いているのですね。サイト上で簡易テストをやっているので、久しぶりに英語の問題を解いてみました。問題は全8問でした。結果は、45点!ブランクがあることを考えると、妥当なところでしょうか。「解答・解説」を見ると、直感的にはそうだと思ったけれど、頭で考えて別のを選び直した問題が、ことごとく、間違えていました。直感の方が当たっていました。もう少し直感を信じたいと思います・・・。今は英語を学ぶにしても、いろんな学び方がありますね。僕の学生時代よりも、10倍くらいに増えているんじゃないでしょうか。今は本当にいろいろな学び方が選べる時代です。学校での学習も、変わらなければなりません。「みんながするから、する」というのは、そろそろやめていかなければなりません。自分のハードルを、自分で選ぶ。自分で選んだ目標だから、がんばれる。特別支援教育では、かなり以前から「個別の目標」「個別の課題」が重視されてきましたが、すべての子どもたち、すべての人たちに、それを重視する時代が来たと思っています。僕も、自分のハードルは、自分で選んで、乗り越えていきます。自分のことは、自分で決めよう。

2022.03.19

コメント(0)

-

逆から読み解く組織経営の本質『サボタージュ・マニュアル』

今年度の締めくくりをすると同時に、そろそろ次年度のことも考えていかなければなりません。やはり3月は忙しいですね。4月から新しいメンバーで組織を組み直すのは、学校だけでなく民間企業も、そうでしょうか。組織というものを考えるうえで、なかなか面白い本があるので、紹介します。『サボタージュ・マニュアル 諜報活動が照らす組織経営の本質』 (米国戦略諜報局(OSS)、北大路書房、2015、税込1540円)『サボタージュ・マニュアル』、つまり、「サボリ」のマニュアルです。いかにして組織をダメにするか、というマニュアルです。(笑)「こういうコンセプト、非常に面白いなー」と思ったので、ネットで見つけて購入しました。もともとは、戦争で敵国を弱体化するために、スパイが敵国内でとるべき行動をマニュアル化したものです。一時期、ネット上でかなり話題になったそうです。「こういうことをすると組織がダメになる」ということが書いてあるので、逆説的に、「この逆をすれば、組織がよくなる」ということもわかる仕組みになっています。驚くべきことに、けっこう日常的に「よかれ」と思って僕たちがやっていることが、「組織をダメにする例」として挙げられています。たとえば、会議です。僕たちは組織をよくするために会議をしているつもりですが、この本では、組織をダメにする例として挙げられています。(詳細はこの記事の最後に述べます。)リーダーシップについても、少しですが、書かれています。・「心理的安全」をスタッフに行き渡らせるためには、リーダーシップが重要である・「君たちの意見が必要だ。私はきっと何かを見落としているだろうから」(p44)こういうリーダーになら、ついていきたいと思いますね。リーダーが傲慢になることは組織にとって損失であり、メンバーのフォローがあって、初めて組織としての活動が成り立つわけです。「君たちの意見は必要ない」とはっきり言わないとしても、言外にそれを匂わせている場合もあります。そのようなリーダーシップのもとでは、組織として機能しなくなっていきます。これは、「学校」という組織だけでなく、「学級」という組織にも成り立つと思います。学級の組織と言えば、大多数の学級では、リーダーは「先生」でしょうか。メンバーは、所属する子どもたちですよね。「先生」が子どもたちの意見に対し、聞く耳を持っているかどうか。それが、健全な学級としての分かれ目なのかもしれません。ちなみに僕自身は担任を持っていませんが、教職員チームの中でリーダーとして動く場面はあります。これを読んで、リーダーシップの観点から、ずいぶんサボっていたなあ、と反省しています。もともと、ひとの意見を聞かずに、自分の考えだけでやろうとするところがあります。組織のサボタージュを進めていたわけです。反省すること、しきりです。組織をダメにする例として、派閥のことにもふれておきたいと思います。人数が多くなってくると、派閥ができてくることが、往々にしてあります。ドラマの「半沢直樹」でも、合併後の銀行で、元はどちらの銀行だったかで派閥ができていました。この本では、派閥について、次のように書かれています。・人間は興味深いことに、外に敵がいない場合には中に敵をつくって、ローカルな「内集団」と「外集団」をつくろうとします。・ライバル会社との熾烈な争いがあるうちは「敵を外につくることができる」(p50)本書はアメリカの公的機関が科学的な根拠に基づいて明確になったことを書いてありますので、非常に興味深いところです。人間にはそういった性質があるようです。学校の先生には異動があるので、これを読んでいるあなたも、4月から派閥のある学校に異動することが、あるかもしれません。「そういうものだ」と思っていると、ストレスにはなりにくいかもしれません。おっと、これでは解決になっていない。(笑)ここまでの引用は、越智啓太さんがアメリカの「サボタージュ・マニュアル」をふまえて日本の読者向けに書いた解説から、引用させていただきました。本書には米国戦略諜報局の「サボタージュ・マニュアル」そのものも収録されています。そろそろ、「サボタージュ・マニュアル」本文も引用し、その恐るべきマニュアルの一端を明らかにしていきたいと思います。・きれいな工場は火災を起こしにくいが、汚れたところでは容易である。・汚れとゴミが十分に蓄積されたのであれば、防火性の高い建物も燃えやすくなるであろう。(p84)これを読んで、僕の机の周りはいつも汚いので、大変反省しました。うおおっ、僕のサボタージュスピリットに机上が侵食されている!仕事がパンクして燃え上がるのも、時間の問題でした。ううむ、スパイめ。僕の机上を汚くして、燃えやすくするとは、いつの間に!あわてて自宅の机上を、少しだけ整理整頓しました。あぶない、あぶない。・何事をするにも「決められた手順」を踏んでしなければならないと主張せよ。 迅速な決断をするための簡略した手続きを認めるな。・「さらなる調査と検討」のためにすべての事柄を委員会に委ねろ。 委員会はできるだけ大人数とせよ。(けっして5人以下にしてはならない)。・通信、議事録、決議の細かい言い回しをめぐって議論せよ。・「用心深く」するように主張せよ。「合理的」になれ。(p113)本書の中で最もびっくりするところが、上に引用したところです。勤務校は大規模校なので、部会や委員会で代表教員が話し合って決めることが、多々あります。そんな中、なかなか会議時間が減らず、簡略化や削減ができず、もうこの頃はあきらめモードで、「これ以上は減らせないよね」という感じになってきています。勤務の適正化を図るうえで、「迅速な決断をするための簡略した手続き」は欠かせません。ただし、これに対しては「正論」が邪魔をします。それによるリスクを検討し、リスクに対する説明責任を検討し、合理的に、用心深く、丹念に準備して、ようやくそのようにすべきだ、という主張がなされます。検討に検討を重ねるべきだ、という、一見もっともな主張です。何より、リスクに備えなければなりません。広くみんなで議論し、時間をかけて、納得できるものを、作り上げていかなければなりません。細部まで詰めて、ようやく完成とするべきなのです。このとき、それに要する時間的なコストは、あまり考えられていません。教職員の給与というのは決して安くないのですが、現状は給特法の壁があり、どれだけ残業したとしても労働に見合ったコストというのは計上されないことになっています。民間企業であれば、無駄な会議に参加する人員の時給を計算すると「この会議は〇円分の値打ちがなければならない」ということが計算できます。しかし、教員の場合、40人の時間を1時間分とって会議をした場合の自給換算での会議のコストを計算すること自体、ほぼ無意味化しています。そういうコスト意識は大切だと思うんですけど。そして、困ったことに、学校には「話し合ったほうがいいこと」が無数にあるのです!この本の「組織と会議」のところは、学校の先生こそ読むべきじゃないか、と思いました。長くなりましたが、熱が入ってきたので、もうちょっとだけマニュアルを引用します。・あまり重要でない生産品に完璧さを求めよ。・必要な手続きと認可を増やせ。 1人でも十分なことに、3人が認可をしなければならないように取りはからえ。(p115)やっぱり、いろいろと身につまされることが多いです。たとえば、「学習指導案」とか、内部だけで見合うものだから、文言の一字一句とか、訂正しなくてもいいと思うんですけどね。なぜか、みんなで見合って訂正し合う文化が、職員室内には、醸成されています。それ自体は悪いことではないのですが…。僕は、声を大にして言いたい。完璧さを求めすぎていませんか!?たとえ外部に出る文書だとしても、誤字脱字レベルのことは、別にあったところで、大した問題ではないのです。もっと大事にするべきことがあるのです。何を大事にするかを考えましょう。そして、大事なことに、時間を集中させましょう。選択と集中です。なんでもかんでも時間をかけていると、組織が、つぶれますよ!!公的機関の場合、税金で運営されている分、市民への説明責任が生じるので、上記のようなことは、非常に多いかもしれません。もちろん、税金の使い道は、間違ったことに使わないようにし、説明責任も果たしていかないといけないのですが…。このあたりのジレンマは、まだまだ続きそうです。いかがだったでしょうか。組織運営について考え直したい場合、ぜひ本書を読んで、自分たちの組織を振り返ってみては、と思います。ちなみに、続編も出ています。こちらは、より一層「サボタージュ・マニュアル」を逆説的に利用しようという色合いの濃い本になっているようです。鴻上尚史さんとDaigoさんも、推薦されています。『アンチ・サボタージュ・マニュアル 職場防衛篇 組織を破壊から守る9の戦術』 (R.M.ガルフォードら、北大路書房、2018、税込1980円)

2022.03.13

コメント(0)

-

小池義孝『背骨ビヨ~ン!体操』

今週はいろいろあって、金曜の夜はほとほと疲れていました。そこで、今日は健康第一で過ごしました。おかげで元気になってきました。「元気になる」のにも、コツがあります。僕の場合、本当に元気がないときには寝て過ごします。少し元気になると、布団のところで、寝ずにうだうだします。好きなことをして、ゴロゴロします。そして、さらに元気になると、意識して、体を動かすようにします。体を動かす段階では、優先的に意識したいポイントがあります。そのあたりは、小池義孝さんの本が、大変分かりやすくて、詳しいです。意識するポイントが覚えやすいので、本を読んでからは意識して実践していることも多いです。少し前にブログで1冊紹介したのですが、その本がよかったので、さらに追加で別の本を注文して読みました。(▼小池義孝『ねこ背は治る!』:2021/7/18の日記)健康本はいろいろ読んでいますが、この方の本は、おすすめです!『背骨ビヨ〜ン!体操 体の不調がみるみる消える!』(小池 義孝, さわたり しげお / 自由国民社 / 2013 / 税別1400円)ポイントが短い言葉ではっきり書いてあり、大変分かりやすいシンプルな図解も添えられています。たとえば、背骨の前側には動きを期待せず、よく動く後ろ側に意識を集中させるといいようです。(p70)僕はすぐに首が前に出て、猫背の極端バージョンにまったく無意識になってしまっているときが多いので、本当に気を付けたいと思います。無意識になっているので、本当に気付かないのですが、うちの子が僕のことを不意打ちで写真に撮ったときに、めっちゃ首が前に出て猫背になっていたので、反省したところです。昔からそうなのですが、写真に撮られて初めて気づくことを繰り返しています。たまには写真を撮ってもらったほうがいいようです。「ぐにゃぐにゃ」と声に出しながら揺さぶる、というやり方も出てきました。(p79)絵も添えられているのですが、絵を見るだけでも、楽しいです。「心身相関」という言葉がありますが、こういう楽しい動きをやることで、心の元気も回復したりするので、馬鹿にできません。僕は昨日の疲れをとるために、今日はけっこう踊っていました。(笑)本書で紹介されている大腰筋ウォーキングも、散歩に出たときに、やってきました。足を動かす付け根の一点を気にして歩くだけです。(p118)小池義孝さんのほかの本でも紹介されているのですが、僕は健康法として散歩は続けていきたいと思っているので、大腰筋を意識するのは、本当に役に立っています。ほかにも、「手足を先に動かさずに、必ず背骨から動き出す」(p143)などの具体的なアドバイスがいっぱい書かれています。背骨って本当に、大事なんですね!小池義孝さんの本には本当に感銘を受けたので、本書を読み終えた後は、今度はより一層図解がバーンと載っている関連本を購入しました。こちらは、今読んでいる最中です。『見るだけで体が変わる魔法のイラスト』 [ 小池 義孝 ]こういう本は、読んでみて、「ほんとかな?やってみよう!」と実際に体を動かしてみることにつながるので、健康維持のために、ちょくちょく読んでおくといいと思います。そのとき感動しても、すぐに忘れてしまって、悪い姿勢にいつの間にか戻ってしまうので、ちょっとずつ読んで、実践を続けていくことが大事だと思います!

2022.03.12

コメント(0)

-

「みんなのうた」60周年!

「みんなのうた」が60周年らしいです。記念番組のフィナーレが、昨日放送されていました。観たかったのですが、夕食時のチャンネル権が僕になく、途中からPCで録画。最後の15分程度だけ録画できました。その15分だけでも、収穫がありました。ここのところ「みんなのうた」からはずいぶんご無沙汰でしたので、「おお。知らないうちにこんな曲が発表されていたんだ!」と驚きをもって視聴しました。具体的には、木根尚登さんの「ノックは3回」、indigo blueの「My Wish」、ピチカート・ファイヴの「メッセージ・ソング」、BUMP OF CHICKENの「魔法の料理」を、放送の中でちょっと聴いただけですが、とても気に入りました。なんと、今日も再放送があるようです。今日は最初から録画します!<再放送日時>3月6日(日) 午後2時30分~午後3時25分60周年記念の小田和正さんの曲、名曲です! ♪「こんど、君と」(小田和正 YouTube Official Channel)ほかにも、1500曲以上のこれまでの曲から、名曲が続々と紹介されています。2000年以降の曲は知らなかった曲が多く、いい曲に出会えることに、ウキウキしています。有名アーティストさんが代わりばんこに曲を発表しているところもあって、「え?こんな人まで?」というのも驚きでした。詳細は、「みんなのうた」公式サイトをご覧ください。▼「みんなのうた」公式サイトhttps://www.nhk.or.jp/minna/余談ですが、今日はのど自慢のスペシャルもありますよ~。▼のど自慢SP 〜頂点を目指す10組のチャンピオン〜 https://tver.jp/episode/96524860 3月6日(日) 12:25〜13:10 2020年から2021年に全国各地で実施した「NHKのど自慢」のチャンピオン10組が大集合!そちらも録画予約しました。

2022.03.06

コメント(0)

-

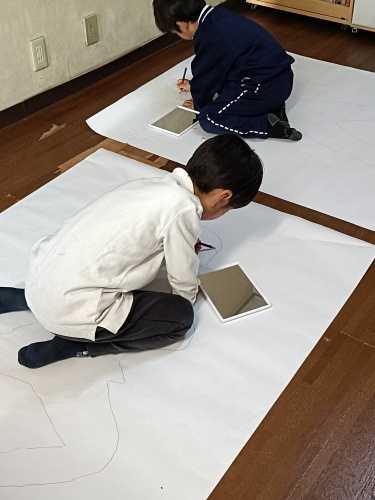

卒業式の歌のガイドメロディ動画を作成♪「君はずっと友達」

勤務している小学校の卒業式が、約3週間後に迫ってきました。卒業式で子どもたちが歌う歌は、毎年とても感動的です。ところが、今年はコロナ禍の中、まったく十分な練習ができていません。ちなみに、歌う曲は「君はずっと友達 -卒業式に-」という曲です。曲も歌詞も、なかなかいい曲です。学校ではなかなか思いっきり声を出して歌えないという状況の中、もはや使える手段としては、1人1台端末を家庭に持ち帰り、タブレットでお手本を再生しながら歌うという手段に頼るほかありません。もちろん、今までも、歌のお手本を再生して覚える、というやり方はありました。模範演奏となる合唱音源は、おそらくすでに教室や家庭で聴いてきていると思います。ただ、今回は、せっかくなので動画のメリットを最大限に生かして、作成してみました。今回作成したのは、カラオケでおなじみ、リズムや音程を表すバーが、表示されるものです。カラオケの採点機能で表示される、アレですね。作曲ソフトの中には、似たような画面を表示させる機能がありますので、それを使用しました。ちなみに、ピアノロール画面と言います。覚えなくてもいいですけど。歌詞の全体は、あえて表示させていません。ただ、歌いだしだけは、少し前に表示させています。使い方としては、以下の使い方を想定しています。(1)歌詞を覚える。(2)歌詞を覚えたと思ったら、この動画を見ながら、歌ってみる。(3)歌詞がすぐに口をついて出てこないところがあれば、そこを覚えなおす。YouTubeなので、途中から再生することができます。「ここだけ何度でも」がやりやすいのは、ICTのメリットですね。ぜひ、自信がないところを見つけて、集中して繰り返し練習してほしいと思います。うろ覚えでは、式の本番で絶対にしっかり歌えないですからね。今回の動画、自分が歌詞を覚えて歌えるのか歌えないのか、それをしっかり判断できるスグレモノです。子どもたちが自信をもって覚えるために、活用してもらえたらうれしいです。自分で打ち込んだ音楽は著作権料をYouTubeの会社が負担することになっていますので、こうやって一般公開することは可能なのです。他校でも、もしこの歌を卒業式に向けて練習している学校があるようでしたら、活用してもらえたらうれしいです♪ ▼鍵盤ハーモニカ奏の「指の動きの見本動画」を作りました♪▼【運指動画】小学1年生用「きらきらぼし」(鍵盤ハーモニカ奏)▼小2発表会用 鍵盤ハーモニカ奏「勇気りんりん」動く楽譜動画♪▼隠れた児童合唱の名曲♪「元気 勇気 ちから」

2022.03.05

コメント(2)

-

驚いて後ずさる演出 (^0^)

先日の1年生の通級指導。「すごい!そんなことできるんだ!!」と驚いて後ずさると、非常にウケました。2回やると、「また、あとずさっと~」と、鋭いツッコミをいただきました。楽しかったです。(笑)(個人情報保護のため、ネコの写真に代えています。 提供:写真AC)いつもは僕は座ったままで通級指導をしています。指導しながら、指導記録にメモを取っているからです。ただ、あのときはなぜか逆の位置に立って、子どもが机上で課題をやっているところを、のぞいていたのです。そして、素晴らしくよくできることにびっくりして、目を開いて大げさにのけぞって、後ずさったのでした。こういう演出、子どももも僕も、非常に楽しいです。他の教室でも、使えると思います。今日の格言座ってないで、アクションしよう

2022.03.03

コメント(0)

-

太陽光パネルは20年から30年で大量廃棄に!

ネットワーク「地球村」の会報(3月号)で、衝撃の事実を知りました。太陽光パネルは耐用年数が20年から30年ほどなのだそうです。そのため、2040年頃には、いまある大量の太陽光パネルが廃棄されることになるのだとか。太陽光発電はクリーンなイメージがあって、デメリットはほとんどないように思っていたのですが、そういう落とし穴があったのですね。何事も、「これですべてうまくいく」ということは、なかなかないものです。だから太陽光発電が悪いとか、太陽光パネルが悪いというわけではなく、自分が気付いていないデメリットがあるということが自分にとって勉強になったので、書かせてもらいました。今の世の中、土地を余らせておくぐらいなら・・・と、太陽光パネルをどんどん設置する動きが加速している気がします。やはり、デメリットも知っておいた上で、グローバルな地球的視野を持って、それをするべきかどうか、考えておきたいですね。もちろん、原発にしても、火力発電にしても、風力発電にしても、すべてのものに耐用年数というのはあるはずで、大切なのは、「今」のことだけを考えて、「先」のことを考えていないのは、将来困ることになるかもしれない、ということ。30年先に自分はいないかもしれないけれど、今の子どもたちを困らせるような未来は、呼び寄せたくないものです。↓下のリンク先の情報によると、太陽光発電の法定耐用年数は、17年らしいです。(参考リンク)▼30年以上稼働?!太陽光発電(ソーラーパネル)の寿命・耐用年数 (楽エネ様、2019/09/24公開・2021/12/01更新記事)↓国の出している情報も、出てきました。▼2040年、太陽光パネルのゴミが大量に出てくる?再エネの廃棄物問題 (資源エネルギー庁、2018-07-24記事)

2022.03.02

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1