2020年01月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

美空ひばり「あれから」

昨年末、大晦日。紅白歌合戦で披露された、美空ひばりの「あれから」。すっごく感動しました。故人がAIの力を借りて復活する。技術はもちろんすごいですが、その裏に、世の中の人に届けたいという強い想いがあってこそ、なしえることなんだろうと感じます。美空ひばりさんの圧倒的な歌声を通して、「いつも見守っていますよ」という、亡くなられた方からのメッセージを、感じました。紅白直後にはAppleMusicに入っていませんでしたが、今日検索すると、美空ひばりのトップソング第1位になっており、聴き放題サービスの対象になっていました。紅白以来、2度目に聴きましたが、ほろりと、感動しました。歌だけでなく、語りが入っているところがまた、じーーーんときます。時代を超える、名曲だと思います。CD/あれから (メロ譜付)/美空ひばり(AI歌唱)/COCA-17777(1350円)この曲は、平成元年1月に発売された美空ひばりの生前ラストシングル「川の流れのように」以来、30年ぶりの新曲となるようです。なお、「AI美空ひばり」については、称賛の声のほかに、批判的意見もあり、Wikipediaには称賛・批判の両方が記載されています。僕自身は、ご遺族の方が全面協力されているようなので、再現度の高さもあって、この楽曲を世に出していただいたことには、感謝しています。楽譜も出ているようですので、楽譜に興味がある方は、見てみられてもいいかもしれませんね。[楽譜 スコア] あれから −NHKスペシャル・バージョン−(AI歌唱) / 美空ひばり (ピアノソロ・ピアノ&ヴォーカル)〜NHKスペシャル「AIでよみがえる美空ひばり」企画楽曲

2020.01.28

コメント(0)

-

卒業式に使える? 隠れた名曲「ありがとうForever...」

「ありがとうForever...」という曲をご存じでしょうか?『「ありがとう」がいいたい ~2分の1成人式と卒業の歌~』というアルバムに収録されていたことで、知りました。『「ありがとう」がいいたい 〜2分の1成人式と卒業の歌〜 』【CD】(2015,2200円(リンク先は割引あり))原曲を探し出して聴いたのですが、これがすごくいい曲!ピアノのイントロから、一気に引き込まれます♪もっと知られていい曲だと思いました。作詞・作曲はシンガーソングライターの西内まりやさん。2015年の発表曲です。調べてみると、僕が知らなかっただけで、西内まりやさんは、大きな賞を受賞されていました。日本レコード大賞最優秀新人賞、日本有線大賞新人賞などを受賞されているそうです。▼「ありがとうForever…/西内まりや」は〇〇賞にも輝いたドラマ主題歌!歌詞解釈&MVも徹底解説♪ (総合エンタメ音楽情報サイトOTOKAKE(オトカケ))ちなみに、最初に紹介したCDアルバムは、買ったわけではなく、AppleMusicの聴き放題サービスの検索で出てきました。子どもたちの声で聴くこちらのバージョンも、とても素敵です。レコチョクで冒頭が少し試聴できるので、こちらもリンクをはっておきますね。▼「ありがとう」がいいたい~2分の1成人式と卒業の歌~(レコチョク:CD試聴可)「ありがとうForever...」子どもバージョンの演奏は、児童合唱団「音羽ゆりかご会」です。

2020.01.26

コメント(0)

-

iPhone7が機能停止→復活!

年越し前のパソコンストップに続き・・・一昨日は、僕のiPhoneがストップしていました。真っ黒い画面のまま、中央で回り続けるサークル・・・電源ボタンを長押ししても、反応なし。仕方がないので、「電池が切れてから、充電して、再起動」という作戦に出ました。要は、ほったらかし。その日1日はいつも持っているスマホを持ち歩かず。とても新鮮でした。「うん、スマホ依存だったから、ちょうどよかった」と思っていましたが・・・そうは言っても、直るのに越したことはないので、ネット検索。普通に調べると、出てくるのは、アップルのサポート。電話するとか、チャットするとか、サポートを受ける選択肢がいくつかあります。パソコンでチャットで相談しようと思いましたが・・・IDとパスワードだけでは本人認証ができず、なんと即時生成のパスコードを要求されます。そして、そのパスコードは携帯電話に送られます・・・。ちょっと待て! 携帯は故障中!!デバイスが動かないからサポートをお願いしているのに、動かないデバイスにパスコードを送ってくるの、やめてもらえますか?そんなわけで、アップルのサポートは、断念。(もちろん、すぐに断念しなくても、ほかに方法はあるのでしょうが、なにしろ僕は気が短い。)ネット検索の結果ページを続けてみていくと・・・なんと、iPhone7専用の「強制再起動」の仕方があることが発覚。▼iPhoneの”ぐるぐる”はなぜ起きる!ロック画面のぐるぐるの原因と対処法! (スマホスピタル様)ほかのサイトでは「iPhone7以前は、ボリュームの上下ボタン長押し」と書いてあったのですが、iPhone7の場合は、ボリュームの下ボタンと電源ボタン(スリープボタン)長押しだったようです。おかげで、強制再起動に成功し、今では普通に使えています。よかった!ありがとう!スマホスピタル様!!とはいえ、スマホストップデーを経験し、今までのスマホ依存を反省しましたので、今後は、スマホ依存率を半分以下に、おさえたいと思います。ところで、「真っ黒い画面のまま、中央で回り続けるサークルくるくる」状態だったiPhoneですが、なぜか、唯一、スクリーンショットだけはとれていました。ほかのことは一切できないのに、なぜか、真っ黒い画面のスクリーンショットだけは、とれる。(笑)そのときの写真が、これです!!

2020.01.24

コメント(0)

-

25年目の、1.17 のつどい

1.17から一夜明けた今朝。神戸新聞紙上では、阪神淡路大震災関連の記事をたくさん読むことができました。「1.17のつどい」などに行くことはできませんでしたが、新聞でこうしてまとめてくださるのを、ありがたく感じます。今日は土曜日。落ち着いてじっくりと新聞に目を通すことができました。刻む。つなぐ。25年目の1.17。「1.17のつどい」についての報道番組は、以下のサイトから今でも観ることができます。▼阪神・淡路大震災から25年 震災の記憶や教訓の継承 課題に (NHK NEWS WEB 2020.1.17)こうやってブログにも残していき、継承の役目を少しでも負えればと思います。「1.17のつどい」の遺族代表のことば。神戸市東灘区の上野好宏さんが亡くなられたお母さんに向けて語られた飾らない言葉の数々が、とても、胸を打ちました。ネットニュースなどでは部分的な紹介にとどまるところが多いですが、ぜひ全文を読んでいただきたいと思います。▼阪神・淡路大震災から25年 遺族代表 追悼のことば(全文) (NHK NEWS WEB 2020.1.17)このブログの昨日の日記を、今までの阪神淡路大震災関連の日記へのリンク集にしています。よろしければそちらもご覧ください。▼25年目の1.17

2020.01.18

コメント(0)

-

25年目の1.17

阪神淡路大震災から25年。時の流れはなんと早い・・・!もうそんなに経ったとは、信じられません。僕は、2校目の勤務校が震災の被災校でした。そこで学んだ震災を語り継ぐ教育は、忘れることはできません。阪神間の学校から管外異動した後も、しばらくは震災を語り継ぐ教育に力を入れていました。今日のNHKニュースの画面で、僕が勤務させてもらった学校の追悼式が少しだけ映りました。遠くからですが、手を合わせたいと思います。震災を知らない世代に、震災の記憶を伝えていくために・・・これまでこのブログで掲載してきた内容が、少しでもお役に立てば、幸いです。しあわせ、運べるように・・・▼▼本ブログの「地震・防災」カテゴリの記事一覧▼阪神淡路大震災の話を、子どもたちに語り継ごう▼阪神淡路大震災から 20年▼阪神淡路大震災から15年▼阪神淡路大震災の映像記録 ネットで視聴▼阪神淡路大震災、そのとき、神戸新聞は 『神戸新聞の100日』▼CDブック『しあわせ運べるように』1~「授業ができるだけでしあわせ。」▼おすすめ児童書 震災ドキュメント『あしたは元気!!』▼阪神淡路大震災の映像資料 DVD『ありがとう』『[ビジュアル版]幸せ運ぼう※この日記の中の画像は、 阪神淡路大震災「1.17の記憶」 震災記録写真オープンデータ からの転載です。

2020.01.17

コメント(0)

-

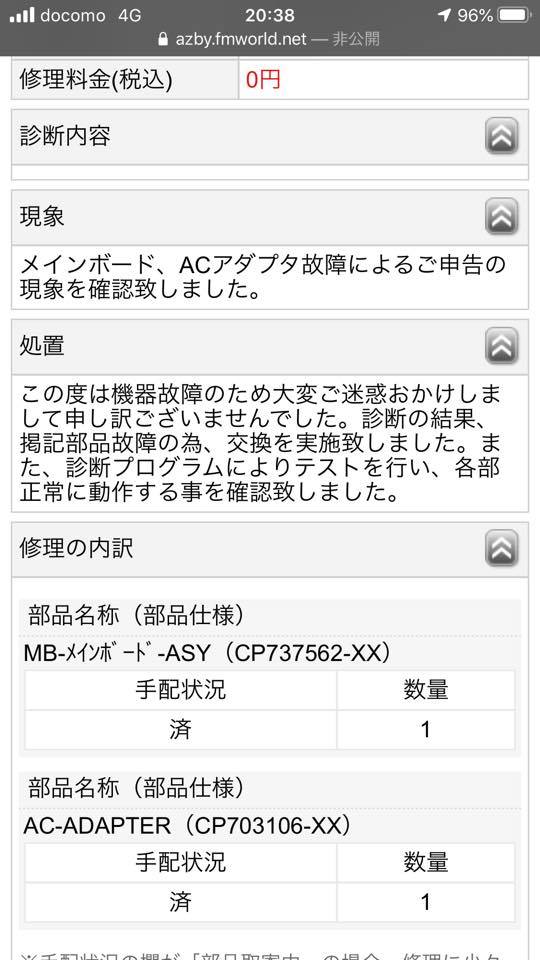

パソコンが直りました。(電源が突然切れる問題の解決)

修理に出したパソコンが直った! 約2カ月間悩み続けた問題が、修理に出せば1週間ほどでスピード解決。早いとこ修理に出しとけばよかった!ずっと自力解決を目指して、悪戦苦闘していました。パソコンが調子悪いっていうのは、ブログ記事で言うと2019/12/4にパソコン初期化再設定!で少し書いています。冬で寒くなったからか、電源ボタンを押してもなかなか起動しなかったり、突然電源が切れたりするようになったのです。12月にはすでに万策がつきかけており、データが消えるのでやりたくなかったのですが、涙を飲んで初期化し、パソコンを工場出荷時の状態に戻しました。しかしその後も、突然シャットダウンする問題は毎日続きました。まったく落ちずに作業できると「ありがたい」と思うようになりました。(笑)いろいろ調べてみると、「これはKernel-Power 41問題というやつらしい」というところまで突き止めることができました。これについて詳しく書いてあるブログ記事を見つけたので、そこに書いてある設定をしてみました。▼[windows10]Kernel-Power 41(パソコンの電源が急に落ちる)上のリンク先はかなり役に立ちました。例えば、Windowsキー+「X」という、システム関係の便利コマンドを新しく知りました。しかし、自分でできる範囲のことはすべてやりましたが、現象は続くのでした。自分では直せなかったこの現象ですが、プロはすぐに診断して対処し、即座にパソコンを送り返してくれました。修理費は3年延長保証だったので無料。データも全く消えておらず、設定をし直すところも全くありませんでした。無傷の状態でのリカバリーです。パソコンはでかいので送るのが大変なのですが、自宅まで引き取りに来てくれました。入れる箱も、持ってきてくれました。プチプチなどの梱包材も、持ってきてくれました。至れり尽くせりです。宅配業者さんと一緒に箱詰めしました。パソコンを送ってから2日ほどして、すぐに以下のような診断報告書をいただきました。(スマホからネットを介して見られます。)メインボードとACアダプターの故障だったようです。電源周りが限りなく怪しい、というところまでは自力で突き止めたのですが、交換が必要だったので、結局業者でないと対応が難しい内容でした。そういうわけで、今回得た教訓。餅は、餅や。

2020.01.16

コメント(0)

-

アスペルガー父によるこだわりの子育てが魅力的なマンガ『プロチチ』

昨年の終わり、とっても面白いマンガとの出会いがありました!きっかけは、大阪大学の小野田正利さんの講習会。小野田さんは学校と保護者との連携について研究されている方です。講習会で配布された資料に、「発達障害の保護者に見えている世界」という資料がありました。(初出は『内外教育』誌「普通の教師が生きる学校~モンスターペアレント論を超えて」第148回(2013.11.22))その中で、逢坂みえこ「プロチチ」が、わりと詳細に、1000字程度も紹介されていて、興味を持ちました。出版社からの内容紹介から、一部抜粋すると、こんなマンガです。=========================多彩なストーリーで魅了する逢坂氏による本格男性育児マンガ。徳田直は、生真面目でこだわりだしたら止まらない性格。対人関係でトラブルの多い直は、現在無職。専業主夫として息子太郎の育児に専念。当初、自らの立場に戸惑い悩んでいたが、「プロの父親」として育児する事を仕事と捉え、これまでにない感覚が目覚めていく。=========================小野田さんは「アスペルガー症候群と育児というテーマを的確に漫画で描き出しており、学校で購入し、PTA文庫として貸し出すことをお薦めしたい作品だ。」と書かれていました。もともとは小野田さんも、花園大学教授の橋本和明さんに紹介されたそうです。発達障害の疑いのある保護者の場合、「社会性、共感性、柔軟性」が発揮できない場合があるけれど、このマンガで出てくる父親のように「具体的な子育て技術」をもてば養育の改善が期待できる、という内容だったようです。【中古】 プロチチ 1 / 逢坂 みえこ / 講談社 [コミック]講談社の青年漫画誌「イブニング」で2011年から連載されていたマンガです。全巻でも4巻しか出ていません。さっそく、全巻セットをネット注文して、読んでみました。おもしろい!!!キャラクターといい、ストーリーといい、めちゃくちゃおもしろいのです。これは、隠れた名作!そういうわけで、もっともっと世間に知られていい作品だと思うので、ここに大々的に紹介しちゃいます。少し古いので、新刊ではもう買えません。中古か電子書籍での購入になります。その点が、残念。中古で全巻セット、見かけたら、絶対おすすめですので、即、購入されるといいですよ♪特に、僕のように、「発達障害」と「子育て」の両方に関心があれば、ハマること、うけあいです。【中古 古本セット】_プロチチ_コミック_1-4巻セット_(イブニングKC)ただ、タイトルだけは、「プロフェッショナル・父」という意味なのですが、「プロ父」としたほうが、分かりやすかったような気がします。父親による子育てというのが一般化してきている現在、そのテーマが分かりやすい方が、売れた気がするなあ。なぜすべてカタカナにしたのだろう・・・。ちなみに、1巻~4巻の僕自身の感想は、以下の通り。(感想投稿先ブクログからの転載)◆1巻◆これは、すごく、おもしろい❗️アスペルガー症候群の父による子育てマンガ。赤ちゃんを育てるときの「あるある」連発。「不思議だ。 なぜ育児中の時間速度は 3倍速で過ぎてゆくのか」(p50)大変だからこそ、育児はおもしろい ◆2巻◆アスペルガー症候群の「プロ父」による抱腹絶倒の子育てマンガ第2巻。安定のおもしろさ。今巻は、1歳になった息子ちゃん。保育所問題も絡めて、今巻も「あるある」爆発。インフルエンザあるあるについては、身に覚えのある人も多いのでは。インフルなんて吹き飛ばせ!な、2巻。 ◆3巻◆保育所のママ友とのコミュニケーションに始まり、今回も子育てあるある満載。僕自身も、子どもの保育所時代を振り返り、懐かしくなりました。「虐待」という重いテーマも。(ただし、重くなりすぎず、じーんとする感じで終わります。21話目の終わりの大ゴマ、ほんと印象的でした。)22話の「はやくしなさい」も、秀逸。「大人には「ただのわがまま」にしか見えないことでも 子ども本人には絶対譲れない理由があるのだ」(p70)は、名言。◆4巻◆稀有なクオリティの子育てマンガ。まだ続く? と期待を持たせつつ、最終巻。保育所のお祭りの話や金魚を買う話、「おばあちゃん」が突然訪ねてくる話など、今回もネタてんこ盛り。最後は、うるっときました。子育てと金魚の育て方に詳しくなれる!(笑)電子書籍の試し読みなら、以下のリンクから、各巻の第1話がまるごと読めます!▼プロチチ(1)- 漫画・無料試し読みなら、電子書籍ストア BookLive! ▼講談社コミックプラス「プロチチ」既刊・関連作品一覧

2020.01.13

コメント(0)

-

事実を頭の中で、捏造しよう ~柴村恵美子『例外思考』を読んで

成功法則の本はいろいろあります。しかし、読みやすく、面白いものというと、かなり貴重です。斎藤一人さんの本は、読みやすく面白いものの中の、最たるものでしょうか。今日は、斎藤一人さんのお弟子さん、柴村恵美子さんの『例外思考』から、並外れた成功の秘訣を紹介したいと思います。『斎藤一人 必ず成功する例外思考』(柴村 恵美子、KADOKAWA、2018、1400円)『斎藤一人 必ず成功する例外思考』【電子特典付き】【電子書籍版】この本の帯には、「楽しく挑戦すれば、誰でも成功できる!」と書いてあります。しかしこれは、万人受けを狙った生ぬるい表現です。極論すれば、この本はズバリ、事実を頭の中で捏造しよう、と言っています。頭の中でですよ。実際に帳簿とかを捏造しちゃだめです。(本書の中に、「捏造」という言葉は出てきません。 僕が捏造しました。 もとい、翻案しました。 意味は同じだと思います。)実際の本書の中の言葉は、たとえば次のような感じです。=========================・どんなに嫌なことがあっても、一人さんはそれを楽しいことに変換して、涼やかな表情をしている (p5より)・嫌なことを 頭の中で 楽しいことに変えている (p50より)・頭の中で、理想の姿になった自分を妄想して喜ぶ (p51より)・嫌な記憶があるときは、大好きなものと入れ替えてしまえばいい・うんとインパクトのある楽しい記憶に書き換えるといい (p55より)・なんでもいいから自分の都合のいいように考える (p114より)=========================ね?一言で言うと、頭の中で捏造することを勧めていますよね。こういうことができるようになると、楽しく生きられます。事実は変えられないと思っていますか?いいえ、事実は変えられます。頭の中で、捏造するのです!ちなみに、一人さんは、「妄想する」という言葉が好きみたいです。

2020.01.08

コメント(0)

-

たとえ話の達人に学ぶ ~さくら剛『経済学なんて教科書だけでわかるか!ボケ!!』

1月6日。今日も朝からパソコンの修理・・・というか、もうあきらめました。朝からバックアップをとっています。3年保証の3年目なので、修理に出そうと思います。年休をとっているので、仕事始めは明日からです。バックアップをとるのと同時並行で、ブログ記事、書きます。さくら剛さんの本は、物理学や経済学などを初心者にわかりやすいたとえで伝えてくれるので、おすすめです。そのたとえが、かなり面白いです。「モーニング娘。」とか「ドラクエ」とか「はだしのゲン」とか、今の40代なら知っているネタが盛りだくさんで、非常に僕向けだと思いました。(笑)『経済学なんて教科書だけでわかるか!ボケ!!…でも本当は知りたいかも。』(さくら 剛、ダイヤモンド社、2019、1500円)非常にユニークな経済学の入門書です。ゲームやアイドルなどを例に出してわかりやすく解説。また、著者は海外旅行にたくさん行っているだけに、外国の例は大変興味深い。外国と日本を比べることで、日本のことがよりわかりやすくなります。僕はこれで初めて分かったことがたくさんありました。教師にとっては、子どもにわかりやすく話す実例としても勉強になるかも?さくら剛さんは経済学の専門家というわけではありません。むしろ、全く分からないところから、ゼロから勉強して分かったことを、この本にまとめてくださっています。さくら剛さんが「まえがき」に書かれていること、僕も同じことを思います。====================・少し前まで素人だったからこその強みもあるんです。 それは、「わからない人はなにがわからないのか」をよくわかっていること。(p4より)====================これは、学校教育にも同じようなことが言えます。分からない子に一番分かりやすく教えてあげられるのは、ちょっと前まで分からなかったけど、今さっき分かった子どもたち。だから、学び合いが、有効なんです。教師が教えれば分かるんだったら、苦労はありません。(^^;)その道の専門家になればなるほど、分からなかったときの気持ちを忘れていってしまいます。初心に戻るためにも、こういった本を読んで、専門外のことを学ぶ新鮮な気持ちを取り戻しておくといいんじゃないか、と思います。ちなみに、僕がこの本で「初めて分かったこと」の例を1つ。外国では、自動販売機が全く信頼が置けない!ということです。(笑)もちろん、どこの国のどの自動販売機でも、ということではないですが。著者は「日本銀行」について解説する際、日本のおカネの信頼性の高さを、こんなふうに解説しています。====================・外国では仮に自動販売機にお札の投入口があったとしても、そこに紙幣を入れるというのは 黒ひげ危機一髪の樽に剣をさすくらいのドキドキの行動です。(p82より)====================ね?わかりやすいでしょ?黒ひげ危機一髪で遊んだことのある人ならみんな、このドキドキ感が分かるはず!著者は、ほんとに、こういった「たとえ話を出してくるのが、うまいです。分からない人に分かるように話をするとき、専門家でもできる工夫が、この「たとえ話」。たとえ話のオンパレードを読んで、あなたもたとえ話の達人になろう!!

2020.01.06

コメント(0)

-

『パッチ・アダムスと夢の病院』

自選「ホスピタルクラウン3部作」の最後は、『パッチ・アダムスと夢の病院』です。(この話題の初回記事は、こちら。 ▼ホスピタルクラウン3部作を読んで、「笑顔と自尊感情を取り戻す」!)文庫ではあるものの、非常に内容の詰まった本です。パッチ・アダムスの行動を追いながら、大切なものは何か、考えることができます。パッチの考え方は、非常に示唆に富んでいます。彼は、治療における人間関係というものを、最大限に重視していました。====================・そこにいること自体が、治療だったのである。 医療とは、癒やす者と癒やされる者との関係である・人は、人を必要とする(p46より)====================ところで、パッチというのは本名ではありません。パッチといえば・・・「当て布」という意味ですよね。本書の中には、当て布についての記述もあります。====================・人々の笑いを誘うには、派手なパッチが絶対に欠かせない。・変わった靴下をはくだけでも、周りの人々の楽しそうな笑い声を聞くことができる。(p124より)====================僕はユニクロの薄手のダウンジャケットを着ています。そして、その背中にはパッチを当てています。ストーブに近づけすぎて、ちりちりになってしまったのです。しかし、そのパッチはなるべく生地に近い目立たない色にしています・・・。しまった。こういうときは、思いっきり目立つ色を当てて、「失敗しちゃったんだ~」と笑って話をするネタにすればよかったのだ!さあ、今から、目立つパッチを買いに行こう。そんなパッチから、今の世の中へのメッセージ。====================・それにしても、いまの世の中は生真面目すぎる!(p134より)====================河合隼雄先生も言われていました。「まじめも休み休み言え」と。人生を楽しむということ。真面目に考えすぎないということ。ほら、これ以上ないほど、「大事なこと」でしょう?最後に、タイトルになっているパッチ・アダムスの「夢の病院」について。パッチは大規模な「夢の病院」を建設中です。その特徴は、従来の「病院」の枠を全くはみ出したものです!====================・ゲズンハイト・インスティテュートは、患者を癒すために、農作業、娯楽、演劇、芸術・工芸を治療法に取り入れ、共同体という形態をとっている・楽器や釣りの道具や本など、あなたが日頃楽しんでいるものも、ぜひ持参するように(p218より)====================僕もこんな病院に入りたい、と思いました。まあ、通常の病院に入院する場合でも、僕はお気に入りのものをちゃっかり持ち込もうとしていましたけれど・・・。====================・ゲズンハイト・インスティテュートを運営するうえでの方針(4つのうち2つのみ引用)(1)わたしたちの活動は友情に基づいている。(2)わたしたちの活動の動機は 奉仕の喜びである。(p242より)========================================・義務感から仕事をすると不機嫌になりがちだが、奉仕の喜びを持てば、毎日明るい気持ちで仕事をすることができる。(p245より)====================僕は、義務感で仕事をしていたので、しっかりと「奉仕の喜び」を持とうと思います!

2020.01.05

コメント(0)

-

自分を下げる勇気をもらった『ホスピタルクラウン 病院に笑いを届ける道化師』

昨日の日記に書いた自選「ホスピタルクラウン3部作」の2冊目。『ホスピタルクラウン 病院に笑いを届ける道化師』 『ホスピタルクラウン 病院に笑いを届ける道化師 』 (Sanctuary book、大棟耕介、2007、1400円)この本からは、自分を下げる勇気をいただきました。自分を下げると、すなわち、相手を上げることになります。僕は昔から「よく思われたい」という気持ちが強い。だからこそ、あえて馬鹿なことをやるとか、自分が下に見られることを嫌っていました。しかし、本書の著者の大棟耕介(おおむねこうすけ)さん=クラウンKさんは、自分から馬鹿なことをどんどんやります。クラウンKさんは、こう書かれています。====================・病室をたずねるときは、なんでも子どもに教えてもらうようにしている。 そうやって優位な立場にしてあげると 子どもはみるみる目を輝かせてくれる。 (p24より)========================================・ぼくたち道化師にとって、芸はお客さんと近づくための手段でしかない。 3つのボールを使っていたら、たとえばわざとボールを1つ落とし、お客さんに拾ってもらう。 (p65より)========================================・お母さんだって、友だちだって、仕事の相手だって、主役にしてあげればみんな笑ってくれる。 (p187り)====================僕はみんなに好かれたいと思っています。みんなが笑顔になれればいいなあ、と思っています。自分がよく見られることと、みんなが笑顔になることを秤にかければ、みんなが笑顔になるほうが重いよなあ、と考えました。少しずつですが、馬鹿なことができるようになっています。2020年、今年は去年よりも、馬鹿なことをやろう。そう、思います。本書の表紙のメッセージが、本書を集約しています。「よく、子どもたちにしかられます。 よく、子どもたちに笑われます。 それが僕の仕事です。」たとえ注意・叱責をしなければいけないような子どもたちに出会ったときでも、ホスピタルクラウンの精神で、彼ら・彼女らから笑われるようなアプローチをとりたい、と思う、2020年の年頭です。

2020.01.04

コメント(0)

-

ホスピタルクラウン3部作を読んで、「笑顔と自尊感情を取り戻す」!

昨年は、教員免許更新講習をeラーニングで受けました。そのこと自体は、このブログにも何度も書いてきました。(▼過去記事参照)その講習の1つに、あかはなそえじ先生(副島 賢和先生)の講習がありました。副島先生は、院内学級の「赤鼻の」先生です。この講習を契機に、ホスピタルクラウンに興味を持ち、関連書を取り寄せて読んでいきました。以下が、昨年僕が読んだホスピタルクラウン3部作(?)です。それぞれ別の方が著者ですが、どの著者も病院でホスピタルクラウンをされています。(1)『あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ ―ぼくが院内学級の教師として学んだこと』『あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ ぼくが院内学級の教師として学んだこと』 (教育ジャーナル選書、副島賢和、学研プラス、2015、1400円)(2)『ホスピタルクラウン 病院に笑いを届ける道化師』『ホスピタルクラウン 病院に笑いを届ける道化師 』(Sanctuary book、大棟耕介、2007、1400円)(3)『パッチ・アダムスと夢の病院』『パッチ・アダムスと夢の病院—患者のための真実の医療を探し求めて』(絶版?リンク先は古本)副島先生のご本を読み始めたのが、5月でしたが、最後のパッチ・アダムスさんの文庫本を読み終えたのは、もう12月に入っていたと思います。この日記のタイトルにつけた「笑顔と自尊感情を取り戻す」は、副島 賢和先生の本の表紙から引用させてもらいました。上の写真では小さくて見にくいと思いますが、表紙の右下、マルの中に「心に傷を抱えた子どもたちに 笑顔と自尊感情を取り戻すために」と書かれています。僕もこれに近いことを心がけて今までいろいろとやってきました。この表紙のコンセプトに、すごくすごく共感しました。(1)『あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ』からは、たくさんのことを学びましたが、1つだけ、僕が今まで思っていたことと違うことを書かれているところがありました。僕は今まで、教育活動のすべてを、子どもたちを中心において考えてきました。すべては子どもたちのために。しかし、この本で副島先生は、全く別の表現を使われていました。「真ん中に置くのはこどもたちではありません。」「彼ら彼女らもチームの一員です。」「真ん中に置くのは子どもたちが抱えている『困難』や『課題』ではないでしょうか」(p139より)ズガーン、ときました。そうです、そのとおりです。子どもたちが対象になってしまうのではなく、子どもたちの困難や課題こそ、一緒に立ち向かっていくべき対象とする。チームで取り組む教育を考えていくとき、とても大事にしていきたい考え方だと思いました。(2)と(3)の本については、明日・明後日の投稿でもう少し書きたいと思います。今年は土日にはさまれたお正月のため、お休みが長い人も多いのではないでしょうか。長いお休みの間に、こういった本の読書は、いかがですか?

2020.01.03

コメント(0)

-

心身の健康に寄与する2019年に読んだおすすめ本

何が一番大事かというのは、人によって答えが違うと思いますが、健康と答える比率は、年齢が上がれば上がるほど、多くなってくると思います。はい、もう僕なんか、1に健康、2に健康。健康グッズを買いあさり、健康によいと思われる方法に片っ端から飛びつき、健康本を読みあさっております。そんなわけで、僕が2019年に読んだ本の中で、心身の健康に寄与するおすすめ本を、ここで紹介したいと思います。(1)『耳をひっぱるだけで超健康になる』『耳をひっぱるだけで超健康になる あらゆる不調が一瞬で消える「神門メソッド」』(飯島敬一、2014、フォレスト出版、1200円)【楽天Kobo電子書籍版】(2)『心と体の不調を解消するアレクサンダー・テクニーク入門』『心と体の不調を解消するアレクサンダー・テクニーク入門』(青木紀和、2014、日本実業出版社、1400円)【楽天Kobo電子書籍版】この2つです。「耳ひっぱり法」は、かなりお手軽です。これを読んでから、気づいたときにやっています。これをやるとポカポカしてきて、免疫が上がっているような、実感があります。正月早々病気になってしまった息子や、その看病疲れの妻にも、やってあげました。ひとの耳にやるのは、ちょっとやりにくかったです。自分で自分の耳にやるセルフトリートメントには、最適です。「アレクサンダー・テクニーク」は、普段の姿勢や所作・動作における意識するポイントが分かります。僕は特にクルマの運転時間が長いので、運転姿勢を気をつける際に、ここで学んだことを意識するようにしています。アレクサンダーテクニークによるセルフトリートメントの本は、別の本も平行して読んでいます。しかし、実践しながら読み進めないといけないので、まだ読み終わっていません。はたして読み終わるのはいつの日か・・・。健康道の道は長し!

2020.01.02

コメント(0)

-

明けましておめでとう御座います

明けましておめでとう御座います。 一年の計は元旦にあり。 今年は令和2年(2020年)ということで、東京オリンピックの開催など、世の中が沸き立ちそうな予感があります。 そこで僕の計は、 上昇気流に乗る であります。 世の中の盛り上がりに追随して、一気に駆け上りたいと思います。 やろうとしてやれていないことがいっぱいあります。それらにことごとく手をつけて加速していく、、、ことを目論んでいます。 本年もよろしくお願いします。

2020.01.01

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1