2016年01月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

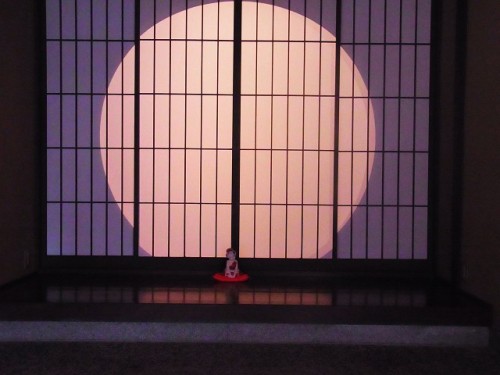

わが生涯の終着点は「月の光協会」

突然ですが、スーパーきのこ時代の僕たちのあらゆる活動の原点は、とどのつまりは月に帰するというのが僕の結論です。 月の思想家・松岡正剛氏に、ルナ・ソサエティという20世紀後半のもっともスリリングなサロンがありましたが、僕はそれをもっとこの世界の底辺から「ちょっと背伸びしよう」とあがきに似た努力を繰り返している人たちすべての文化活動を包摂するものにしたいと思ってきました。その最初の一歩がきのこ星雲であり、日本キノコ協会であり、その折り返し地点にあたるムックきのこクラブです。 永遠に途上でありつづけ、不定形。きのこの本質のすべてに通じる女性原理的なもの。直接的ではなく非力ではあるが、これなくしてパスカルの「考える葦」(光と影・アナログとデジタルの混交体としての人類)に明日がないものとしての影の存在としての月。 もちろんきのこ観照にはじまり、同根の微生物・カビ・酵母・バクテリア・細菌などの発酵作用によってその存在がかろうじて想像されてきた微生物と僕たち人間とのかかわりを総合的に踏査検討し、表現することこそが、僕のあらゆる想いの核心部分であり、それは月としか言い表せないものだと観念いたしました。 これからの人生、月の光協会設立に向けて行けるところまで行く覚悟を決めました。

2016年01月31日

コメント(0)

-

65回をけみした夜の顔不思議な俳句会

大阪天満宮も受験子のメッカだが、山門脇に西山宗因庵跡の碑がある。彼は、天満宮の連歌師として赴任して、連歌の指導をするかたわら、庶民の文芸としての俳諧の自由さに注目し、この詩的乾坤の普及振興を図っていく。それに呼応するように登場した人物が井原西鶴だった。 宗因、西鶴の浪花俳諧と蕉門の其角、嵐雪の江戸座俳諧は、列島の東西の都市生活者特有の俳諧の流れを生み出し、機知・諧謔に富んだ作風で一世を風靡し、蕪村やその周辺の俳諧師たちは芭蕉に帰れとは言いつつも、芭蕉の田舎くさい作風とは相いれない、其・嵐の流れにつながることに無上の喜びを感じていた風がある。 いつの時代でもそうだが、その良し悪しは別にして都会派と田舎派という気風の違いといったものだけは環境が作り上げた生理的なものであるだけに否定しきれないものがある。 俳諧も俳句も、定型詩でありながら不定型でありつづけることでかろうじて成りたっている詩型なのだ。5・7・5にちょこなんと納まりきってあぐらをかいているような俳句世界とは本来無縁でありたいものだ。 篆刻作家の池上博子さんが作ってくださった印章 そんな気持ちを持った人たちがちらほら集まってきて「夜の顔不思議な俳句会」も、とても盛況になってきて、従来の教室では参加者があふれる勢いだ。これにはリニューアルしてから5年余り、60数回の会の動向をそれぞれの作品に参考資料を添えて実に克明に記録してくれているSさんの努力によるものが大きい。 「親はなくても子は育つ」とはよく言ったもので、当会は蕪村流の合評のみで言いたい放題言うだけのものなのだが、先生は一人もいないにもかかわらず、生まれてはじめて短詩を作った人たちが、一年もするとけっして「らしく」はない、独自の作風を示すようになるのも驚きである。 終電に近い列車の中で折々の句会の様子をふりかえると、会員たちの顔がいつしか、かって須磨水族館で見かけたサカサクラゲみたいだなと思い返して一人笑いしています。 それはどういう意味かと聞かれてもわかりませんが、サカサクラゲは、いつもあべこべ(写真上)なのです。なぜかふと思っただけですから、ご想像にまかせます。

2016年01月29日

コメント(0)

-

5年越しの千丈寺山踏破実現

2012年7月の千丈寺山 縁あって4年余り三田奥に毎日仕事に通っていた時、いつも眼前に威風堂々たる姿を誇示していた山がありました。男くさい山容で、山岳部時代に通い詰めた後立山連峰の五竜岳に通じるところがあり、いつか三角点を踏んでやると思いながら、ついに果たせず、都心に近い職場へ変わってしまいました。 この正月、2017年よりきのこ暦第4期8年が始まるのに先立ち、身辺整理をしているうちに、千丈寺山制覇を果たしていないことが浮き彫りになってきましたので、列島各地に寒気団が居座っている本日、絶好のチャンスとみて、いよいよ決行してきしました。 乙原・てんぐの森からのルートは、渓流沿いの道を一気に稜線尾根まで直登するもので、坂道の歩行は久しぶりでしたのでふとももに負担がかかり、久々に息も絶えだえ。「ずいぶんおじんになっちゃったな」と独りごちながら、「おじんはこんな愚かなことはしないもんね」と、体力はさておきとりあえず全否定。 人影とてない三田盆地のど真ん中の山中で、てらつつき(啄木鳥)のトーキングドラマ以外は無韻の半日。透徹した大気の中で、噴き出す汗に身体中の経脈がすこんとぬける心地さえしてしあわせなひとときを満喫してきました。 直登ルートの2/3ほど高度を稼いだところにある庚神(庚申と荒神の混交文字)さん。ゆずりはの葉を挟んだすがすがしいしめ縄に松飾り、手前に手水の石組みまであるもので、麓の村人の手厚い手入れのほどが伝わってきます。 太ももに乳酸菌がたまりにたまった頃、稜線尾根に差し掛かりました。ここには松住権現という修験者が神事を行うことのできる石造りの祠と護摩壇がありました。ここから尾根を10分ほど北へ行くと北千丈寺山頂上(576.6m)にいたりますが、なんの変哲もないところで、とりあえずピークにしておこうといった雰囲気でした。 クヌギの木に山歩きの会のプレートが1枚かけられているだけの北峰。 ふたたび松住権現に戻り、南方向に同じく10分ほど行くと磐座が出現。この磐座を途中から迂回するように回ったところに祠があります。 振りさけみると、富士山と同じで登るより眺めるほうがはるかにいいやと思ってしまう北千丈寺山の見事なシルエットが。 千丈寺山頂上の磐座をご神体とするような祠が。合掌して「ごめんなすって」と扉を開けてご神体をのぞいてみると「千丈寺山大権現」のお札が。 千丈寺山は来てみてびっくり。最高峰の大船山にも三田の方々のピークにもない一等三角点がでんと据えられていたのです。ここ南千丈寺山は、標高589.6mですが、それなりの理由があって一等三角点なのでしょうね。こんなことはもやはり来てみてはじめてわかること。来てよかった。 磐座のうえから三角点をパチリ。今日はもうひとつ楽しみを携えてきました。山頂でドリップ珈琲をたしなむこと。 ブラジルセラード農園のブルボン・クラシコ。さすが天国にもっとも近いところで飲むコーヒーはうまかったので、病みつきになりそう。「コールマンのコンロ買っちゃおうかな」なんて思ってしまいました。 尾根筋は快適そのもの。帰りたくなくなるほどでした。 南千丈寺山手前のもうひとつの磐座から乙原方面を望むとこんな具合です。 急斜面の庚神さんがなぜか気になりましたので、帰りに祠奥をのぞいてみると双体神で、道祖神かあるいは猿田彦系統の神のような気がします。榊のお供え、もり塩、イイチコのお神酒が供えられていました。 類いまれなすがすがしさいっぱいの山旅。5年越しの課題克服はあっけなく終わりましたので、篠山へ出て鯖寿司を玉川楼で買い求め、ドライブをして明るいうちに帰れて夜の時間が確保できたのもうれしいことでした。

2016年01月27日

コメント(0)

-

デヴッド・ボウイの『ブラックスター』

同い歳でも天地ほどの差があるなと常々思ってきたデヴッド・ボウイの1月8日リリースの『ブラック・スター』。僕は、彼の熱心なファンではありませんでしたが、21世紀のジャズシーンに急接近していると聞いていましたので、なぜか心惹かれて、買い求め、師走満月の日に聴こうと決めて封印してきました。 義眼の堕天使・ボウイの新天地への旅立ちが訃報に変わるとは、彼の誕生日(1/8)には想像だにできませんでしたが、癌と向き合う日々だったと知りました。 師走望月の日、寒の桜が花をつけていました。 和暦の師走15夜の今日、CDを開き驚きました。マリヤ・シュナイダー オーケストラとのコラボ・アルバムだったのです。 彼女は固定化し、懐メロ化して久しいジャズをその本質である過渡性の渦に再び押し上げたことで、すごいと瞠目した矢先だったので。 心を空っぽにして一心に音楽に聴き入るということこそが救いでは。 D.ボウイは、やはり、わが邦の言葉でいう生粋の「河原者」(エンターティナー)に徹してその一生を貫いたことが一聴、直ちに理解されました。 とりわけ「Girl Loves Me」と「Dollar Days」に、時折聴いてきた彼のテイストにはなかったものが感じられ、オオっと声が出てしまい、何度も繰り返し聴いて過ごしました。 小流れの脇には寒中のヒラタケがやはりD.ボウイの音楽に聴き耳をたてていました。 僕を引き立ててくれた多くの先輩はすべてむなしくなり、同時代人でも目標にしてきたほとんどの人も鬼籍に入り、明日はわが身ということになってきました。 なにをやるにしても脇に並ぶ者とてなくすべて独りで決定し、実行するほかない時代に入ってひさしいのですね。 そんな2016年1月、いよいよ遅まきながら、もぞもぞと動きはじめましたが、ボウイの贈る言葉をしっかりと受け止めて自分なりに行きつ戻りつしながら、しかしゴールだけはあるかなしかのまなこもて、しっかりと見据えて歩いていきましょう。 テラスへ出ると月齢14.1の十五夜月が皓々と東の空高く昇っています。さてもう一度「ブラックスター」を聴いて眠ることにいたしましょう。 大寒過ぎの今週は、ここ5年間ずっと見つめてきた念願の青野ケ岳を踏破するつもりだ。

2016年01月24日

コメント(0)

-

ふた夜連続のおぼろ月

月おぼろなるは春のことぶれ。これは、雪や雨をもたらす大寒気団到来の前触れなのだろうか。私にはそうは思えない。春の証し。 しかるに近年気象予報官は、マスコミを挙げて危機意識をあおりすぎる。安全第一は言わずもがなであるが、「今年最大の寒気団到来。不用意に外出するのは控えましょう」なんて聞けば、大概の人は「そうなんだ。こんなとき外出して怪我でもしたら笑いもの」と納得してしまう。 しかし、14番目の月の今宵のおぼろは、それがいかに愚かなことであるかを物語っている。 自然というものから現代人がいかに遠ざかってしまっているかということ。 いや、自身の生身の感覚をいかに信じられなくなっているかということ。このことの方がむしろ問題だ。 蕪村には私の知るだけでも15ほどおぼろ月の句がある。 おぼろ月大河をのぼる御舟かな 草臥れて物買ふ宿やおぼろ月 女俱して内裏拝まんおぼろ月 手枕に身を愛す也おぼろ月 さしぬきを足でぬぐ夜や朧月 よき人を宿す小家やおぼろ月 朧月蛙に濁る水や空 壬生寺の猿うらみ啼けおぼろ月 恨み有る門も過ぎけりおぼろ月 瀟湘(せいしょう)の雁のなみだやおぼろ月 奇楠(きゃら)臭き人の仮寐や朧月 梨の園に人彳(たたず)めりおぼろ月 石山や志賀登らるるおぼろ月 薬盗む女やは有るおぼろ月 月おぼろ高野の坊の夜食時 これに朧夜、朧を加えると18句。 辛崎の朧いくつぞ与謝の海 うす衣に君が朧や峨眉の月 朧夜や人彳めるなしの園 おぼろとは、本来こうした気配に満ちたもの。そんなおぼろ夜が示す気配をこそ信じたいものである。 不安、不安、不安。寝ても覚めても不安、不安ばかり。これこそが人の人たるゆえんのものだが、その不安をあおるビジネスのみがさかえる現代も考えものだ。 情報過多、危機管理意識過剰の時代、おぼろ月をこうしてひたすら楽しむことができなければどんどん荒んでいくぱかりの日々となる。 こうしたマスコミの言説に振り回されなくするためには、ヒトは常に当事者であることを心がけるべきだ。「負う子に教えられ浅瀬をわたる」とは、当事者、あるいは当為者同士の言葉であるかにこその重みがあるということだ。 マスコミは傍観者としての参考意見しかもたない。 事件が起こると我が国ではまず解説者がどっと出てきて事件とはそっちのけの自己主張をして問題そのものをかき消してしまう。 明日、仕事のある人は休まずともよろしい。当事者である本能と責任において行動すればなんの問題もない。大人たちよ、甘えてはいけない。

2016年01月23日

コメント(0)

-

朧月の師走13夜。

大寒も過ぎ、いよいよ本格的な冬将軍の到来を気象予報官たちが口を揃えてさえずっています。 でも、僕の身辺はすでにまぎれない春色に彩られて、心なしか花の便りも聞こえてきそうなほど。 いくら脳天気な僕でもこの不思議な感覚ははじめてで、驚いています。こんなハイな時はご用心。逝っちゃう可能性大と僕のわずかな経験が諭してくれます。 春の精は、この金澤の茶屋町で見かけた美女のように三つ指ついて僕を迎えてくれています。ようやく金澤にも雪が積もったとYさんから手紙が届きました。 この1週間が極寒の峠。日脚はどんどん伸びています。 師走24夜月(2/4)が立春。今宵の師走13夜月は朧となりました。 こんなことを想いながらうつらうつらしてしまい、またまた、あやうくバスを乗り過ごすところでした。

2016年01月22日

コメント(0)

-

大寒の日は早めに仕事を終えて温泉へ行こうぜ

春を待つ身には温泉が一番。難しいことは考えずに、仕事もそこそこにして温泉へ行こう。 今日は大根ならぬ大寒。なんてったって風呂吹き大根よりも温泉。 なんてったって温泉へ行けば、南天もヤツデの実も大歓迎してくれます。「さてどこのいで湯に行こうかな?」ともう頭の中はお湯でいっぱいになってます。 <おまけのお話し> 行ってきました すかたん湯。 十二夜月を見上げながら浸ってきたのは、吉川(よかわ)のすかたん湯ならぬよかたん湯でした。実をいうと僕はタオルが色づくような湯治場風の濃厚な温泉は嫌いで、かぎりなく銭湯にちかい透明でただの温かい湯が好きで、炭酸泉くらいが最適。 よかたん湯は、お値段も限りなく銭湯に近いもので、10回行けば1度ただ湯がたのしめるとあって、それをしっかり思い出したのです。それに源泉ブームであちこちに源泉垂れ流し温泉ができたせいか、人口密度も最適なのです。このページの写真は、数年前に行った春日の国領温泉。泉質は同じですが、残念なことにいささか遠いのと料理旅館なので、「湯だけでもいい」とは言われますが、何か気が引けます。 しかし、たった今も寒風やわがままな顧客に翻弄されながら働いている人には申し訳ありませんが、でも温泉はそんな方こそ飛び込むべきです。どうぞ仕事のあと僕同様に小銭をかきあつめてお出ましください。 まずは合掌。

2016年01月21日

コメント(0)

-

冬将軍の到来が醸し出す山恋いの記憶

蝋梅も狼狽するほどの寒さが居座ると人跡稀な端山が恋しくなってきます。 山頂で点てるコーヒーの味がなつかしく、行った先々の山頂の凍った岩肌の感触がよみがえってきます。 秦氏の痕跡を辿って、大和の桜井からはじまった、味間(あじま、あるいはみま)地名を探る旅の終着点で登った丹南町の松尾山(洛西の松尾大社とのかかわりを彷彿させますね)から白髪岳(白鬚とともに新羅と深くかかわる地名で大和から近江には多々残っています)への山旅は、そんな中でもとりわけ印象深いものがありました。 松尾山、白髪岳のそれぞれ山頂部は磐座をなしていて、そこから見下ろす谷間に味間集落が広がっていました。現在は茶の産地で有名です。 下山して味間集落をたずね、篠山市内に足を伸ばし、ペルーの珈琲「チャンチェマイオ」だったかを初めて飲んだのも楽しい出会いでした。 秦氏を追う旅は、まだまだ続きます。膨大な殖産渡来民集団で、我が国の古代文明創造の大半に関わり、しかも地表下の活動に終始したまさにきのことしかいうほかない古代最大の氏族集団。 この民のことは、良弁、空海、法然といった、私が日本史の中のきのこ文化人と睨み追跡してきた人物の背後に必ずといってよいほど存在感をただよわせており、彼らとのかかわりで少しでも明らかにしていきたいと思っています。 ふもとの文保寺山門付近でであった冬のクヌギタケ。彼らのみが知っている民草の消息。

2016年01月19日

コメント(0)

-

1・17は息をひそめてやりすごしましょう

あっという間に歳月は流れて、うっとおしくも身の置き場のない一日がふたたび巡ってきました。 今朝は久しぶりにとっぷり冬ごもり。午前9時まで寝入っていました。 我が町は、雪にはまだ早い青空が広がっています。 枯れるものは枯れつくし、再びの春はひとしなみに訪れます。 毎年、この日にはこんな歌がどこかで流れています。 ♪~ 山羊にひかれて ゆきたいの はるかな国まで ゆきたいの しあわせ それとも ふしあわせ 山のむこうに なにがある 愛した人も 別れた人も 大草原に 吹く風まかせ 山羊にひかれて ゆきたいの おもいでだけを みちづれに しあわせ それとも ふしあわせ それをたずねて 旅をゆく ~♪ カルメン・マキ (唄) 寺山修司 作詞 田中未知 作曲 「啓蟄を待たず、もぞもぞムクムク頭をもたげ始めたものを今年はしっかりと見つめてはぐくんでいこう」との思い。 これはここ8年くらい言いつづけてきたものですが、そんな思いがまたまた、足先から徐々に這い上ってきて全身にみなぎるのを覚えます。 一昨年の1月19日にはわが町も初冠雪。しこ草も雪には輝きを放ちます。 日々の起き伏しに挨拶をかわす人麻呂も愛した大船山がこのように冠雪するのも時間の問題のようです。 1・17は、僕にとっての立春。ピテカントロプスならずともエレクトしちゃいます。 今年はあらゆる機会を通じて自己暗示、啓発していきましょうぞ。

2016年01月17日

コメント(0)

-

金澤・鈴木大拙館

何もないということがこんなにすがすがしいものかと思われるほどの空間が高名な建築家によって建てられた施設にひろがっていました。もちろん大拙の年譜、業績、図書など完備されていますが、無視できるものです。 金澤に着いてまず訪ねたのが、こちらでした。 金澤の縮図。九谷焼、金銀箔にはじまる絢爛豪華で息苦しい装飾美術は、この地方独特の雪模様の空そのもの。しかし、その一方でそんな雪空が一瞬遠のきあっけらかんと淡いブルーの空がのぞくような・・・。都心の片隅に自然と溶け合うようなこうしたほっと一息つけるような世界が併存している。 有用と無用。これらが亀甲模様のように精緻なまでに組み合わされているのが金澤で、それらが総体として無用の用を小声でつぶやいている。金澤の町をぶらり歩きすると、これがこのこじんまりした城下町の魅力だろうとさえ思えてきます。 兼六公園は今回もまたパスしました。金澤でなぜかあまり触手が動かない場所の筆頭なのです。

2016年01月16日

コメント(0)

-

蕪村の師・宋阿の墓

去年の1月訪ねた椿寺で出会った蕪村の養父にして師の宋阿(巴人)の墓。北野天満宮の近くにあります。 其角・嵐雪の弟子であった巴人は、晩年若い蕪村を伴い江戸へもどり日本橋のほとりで没しました。その墓が江戸ではなく京都にあるということは意外ですが、巴人(宋阿)の弟子たちが建てたものと思われます。蕪村はそのため江戸座の俳諧に親しみ、死ぬまで東(あずま)ぶりを手放しませんでした。それが時代を超える俳諧作品を生む原動力になったように思われます。 蕪村は讃岐へいくおりにも北野天満宮へお参りしたと記録にありますが、おそらく宋阿の墓に祈りを捧げにいったのだと僕は思っています。 さて超凡人の蕪村。全貌は全く茫洋としてつかめませんが、少しずつ断片的にメモをはじめましょう。

2016年01月15日

コメント(0)

-

ちらり、作家の秘密の工房

僕が衝撃を受けたこの陶芸作家の作品は、その「もの」にまつわりついてきた空気感、香り、色、そしてその「もの」が問わず語りにかたりだす瞬間の機微を的確にとらえて作品に定着させてきました。 今回は、その作家の生活の場と工房を訪ねることができ、彼女が全身全霊をそそいで打ち込む作品創造の秘密に少しだけ触れることができました。 なにもかも移ろいゆくこの世界の中で、人の記憶の澱(おり)のような打ち捨てられ忘れられていくものの断片を、たまゆらのいのちと見定め、土から熟成させていくこの作家の見つめている世界はかぎりなく繊細で、深く、しかも作家自身の発酵過程も日々変貌をとげてきています。 今回、思い立ってのぞいた僕の、金澤でのもっともささやかな、しかし、忘れがたい事件となりました。

2016年01月13日

コメント(0)

-

発酵食文化のリファイン料理のレシピ

福島会津地方の郷土料理をアレンジしたマリネ 「身欠きニシンの山椒漬」 ニシンを茎葉(晩菜)を焙煎した焙茶湯で2日間かけて戻し、酸化した脂肪を洗い清め一口大に切って賞味期限の切れた酒粕から醸造した赤酢をさらに6年置いた古びた酢に白酢をブレンドして少量の醤油と冷凍しておいた山椒の実を漬け十分に味を含ませた上に玉ねぎの三杯酢漬とともにオリーブ油をからませ、10日間熟成したものが写真上。 焼酎にも良いけれど、白ワインにぴったり。 こちらは少量でしたのでムックきのこクラブの新年初顔合わせに持参する前夜一切れも余さず賞味しつくしました。 発酵食品の一味上の世界を探求する求道者のあやおちゃんならではの逸品でした。 世に多くの発酵関連の会がありますが、僕たちがめざす「きのこと発酵文化」の世界は、あくまで庶民性を手放さず、しかも日常生活の意識からは常に目こぼれしてきた無数無名の生き物たちのいのちを引き受ける文化。これはだれにでもできるものではなく僕が見込んだきのこもんたちにのみ可能な世界です。そんな人的交流の会をこれから意識的に展開していきます。 和風アレンジの韓国のキムチ料理 「カクトギ」 韓国には、子供のおちんちんみたいなチョンガ大根があり、これでつくるキムチは歯触りがコリコリして美味い。なんとかこれに似た大根はないものかと探していたら大阪の在来種・田辺大根に行き当たりました。 うま味には、魚醤や牛スープではなく、干し貝柱・煮干し・昆布・鰹節で。 リンゴと梨、炒り胡麻、甘唐辛子、辛唐辛子(いずれも韓国産)、柚子、生姜、ニンニクで味と香りを出しました。大根や果物の糖分による乳酸発酵により、保存性が高まっています。本漬けにして10日目のものが写真上。 こちらは、ムックきのこクラブの「きのこと菌」の碑初詣での際に持参して、みんなを唸らせました。 あやおちゃんはこの力作料理に添えた手紙に「今一度、日本人は発酵熟成の良さを見つめ直さなければなりません。鮮度優先思考では文化とは言えないと思うようになりました」といううれしいお言葉を頂戴しました。 ちなみに僕たちはおつきあいの初めから親しみをこめてあやおちゃんと呼んでいますが、高名な我が国伝統料理研究家で正式名称奥村彪生さんで、自らの足と舌で極めた麺食文化の大成者でもあります。いきがかり上、画伯同様「ちゃん」づけで呼んでいます。テルちゃん同様、気さくではありますが、実にするどい眼力の持ち主です。 僕がめん食文化も視野に入れたヘテロソフィア・アートとアナ・デジ世界のバランスを根底から支える次世代型クラブ「きのこと発酵文化」の着想は、同氏によるところ甚大なものがあります。 ムックきのこの初顔合わせは、この和風キムチのほか、くわいのスナック、金澤の油与商店の3年漬けのフグの卵巣粕漬、秋田のいぶりがっこ、ブリーに青かびを二重寄生させたマイルドなブルーチーズ、広島のゆずぽんず牡蠣、ゆず風味のいわしせんべいなどなど、と野外での宴とは思えないほどの豪華さでまさにうまくって命輝きまくる新年会でございました。 菌ちゃん、あやおちゃんはじめ、きのこもんの皆さまありがとう。

2016年01月12日

コメント(0)

-

きのこと発酵世界への門出を祝って。ムックの新春探訪会

きのこと発酵文化へ急旋回したムックきのこクラブの新春初顔合わせの集まりは、これから10年余りのきのこもん人生のスタートを祝し、戦後の日本の経済成長を支えた微生物利用産業が生み出した陰の世界の供養塚・一乗寺村の菌塚と、わが列島弧の森を支えてきた大型菌類、とりわけ京都大学・菌根菌研究の原点の地・岩倉の「まつたけの碑」詣で。 マダラーノフのこれまでの活動の集大成がいよいよ始まるこの日、きのこと微生物という地球生命潮流の両極をなすミクロの巨大磁場を見据えた船出の前途を祈念して、彼らの具象としての発酵食品の数々を肴に大吟醸、山廃、純米日本酒・3種、どぶろく、アブサンと道中酌み交わし、みるものきくものすべて珍しく好奇心旺盛な上、酔眼となった僕たちは、方々に寄り道しながら、最終目的地へたどり着けるかどうか、一時は不安になりもしましたが、けものみちを辿り、終いには「まつたけの碑」にまでたどり着くことができました。 この日は、和暦の師走の朔日。この日はじめて、同行のメンバーにこれから10年余りのマダラーノフの展望を語り、後につづくきのこもんたちの人生をより刺激的で希望にみちたものとするための仕掛けづくりを共に築き上げようと語り合いました。 この日は、さらに岩倉の岩倉たるゆえんの尼吹山頂上付近の経塚をも訪ね、きのこ形の六地蔵石塔、また納経の碑も確認してきました。 また尼吹山のふもとにかって存在した大雲寺は、蕪村の「岩倉の狂女恋せよほととぎす」の作品の生まれた地。かっての二筋の小滝を探してそれらしい場所も特定してきました。 何かワクワクドキドキする日々が始まりました。脳裡をかすめた思いはどんな些細なことも忘れずすべて記憶し、ひとつひとつ丹念に執拗に実現していくこと。 これまで享けるのみの僕を支えてくれた人たちへの恩返しのつもりで、次世代、次々世代のひとたちのために働くことをあらためてわれとわが身に言い聞かせたことです。

2016年01月11日

コメント(0)

-

「月」の銘をもつぐい飲みひとつをお土産に

この正月明けは、以前からお誘いを受けていたギャラリー点さん訪問を年末急遽決断して駈け足で金澤へ行ってきました。地元の人が口を揃えて訴えるまったく雪のない金澤にスノーブーツ着用の僕も、いささか持て余し気味。 河野滋子さんのご縁で、大阪のアートマルシェで知り合いになったギャラリー点さんは、金澤在住の若い作家たちを精力的に育てているのでここ数年、ずっとのぞいてみたいと思っていましたが、ようやく機が熟したのです。 しかし、この金澤訪問は、次々とハプニングが重なり、2017年からはじまるきのこ暦第4期に向けて大いなるものが音を立ててころがりはじめた僕にとって、意外にも稔り多いものとなりました。 2日間の日程は、ギャラリー点だけでも行けたらいいと思っていた無欲きわまりないものでしたが、点さんの出展作家でアートマルシェで作品に触れ衝撃を受けた陶芸家の山本優美さんも金澤に帰ってきたところで、ラッキーにも彼女のアトリエ訪問が実現。その作家工房の秘密に触れる旅が実現。 また彼女が車を出してくれたお蔭で、アバウトすぎる僕が一人で来たら到底辿りつけなかったであろう ひなびた漁村・金石の発酵食品の老舗「油与商店」に案内してもらいフグの卵巣粕漬を入手できたこと。 明日ムックに持参。もうひとつは猛烈に発酵文化の再検討をはじめているあやおちゃんに送ろうと思っています。 そして、大学時代のたった一人の親友の故・安藤純の子息の竜くんにもダメ元で電話をいれると金澤にいるというので夜一献傾けながら、彼がここ数年来築き上げてきた金澤の文化人ネットワークの一部始終を聞くことができ、今後僕の新しいロビー活動に協力を取り付けることができました。 観光はまったく視野に入っていませんでしたが、室生犀星記念館、鈴木大拙館のほか、東茶屋町、西茶屋町で、金澤の若手美術工芸作家たちの動向を見届けてきました。 そして、今年からはじまるムッきのこクラブの新しい旅の友として「月」と銘打たれた能作の錫のぐい飲みを奮発して買ってきました。上弦の月が配された縁起物のちょこで、会員諸氏の夢が回を重ねるたびに少しずつ実現していくことを願って。 昨日は、仕事のあと深夜まで「MOOKきのこ」バックナンバーの大整理を行い、今年のプロモーション活動の準備をし、今夕は仕事の後、待ちに待ったデビッド・ボウイの1月8日リリースの誕生日アルバム『BLACK STAR』を入手。しばらく温めてから聴くことにして飾っています。 あらゆることがすべて僕の想いを巻き込みながら渦をなし始めたこの正月。季節はようやく巡りきたった感あり。まったく不可能と思っていたことが氷解しはじめたこの感触を大切にして日々更新していきましょう。と、もたもたしている間にあやおちゃんから宅急便で発酵食品が届きました。すごい気合の入った仕込み品につき、明日のムックきのこクラブ・初きのこもん参加者におすそ分けしましょう。レシピそのほかはまた後日、ここにONいたします。 いよいよ和暦の師走・朔(月齢0.1)の明日は、名実ともに僕の妄想に形を与える最後のひと月の始まりです。またJR始発から行動を開始しますので、とりあえず久しぶりに湯に浸かって寝ましょう。

2016年01月09日

コメント(0)

全15件 (15件中 1-15件目)

1