2021年01月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

紫香楽の飯道山

飯道山口にある飯道神社 信楽の北東部、信楽高原鉄道では信楽駅の二つ手前のしがらきぐう駅で降りると、近くに聖武天皇の時に築かれた紫香楽宮跡(甲賀寺跡)があり、そこから1時間ほど歩くと飯道山ふもとにたどり着く。そう、信楽のある甲賀市は、陶芸の町である以上に、聖武天皇の三都構想のひとつ、紫香楽宮のあったところなのだ。そして、そこは春日奥山から笠置山、月ヶ瀬、島ケ原と続く良弁の率いる金鷲行者の鉱山師としての活動拠点とほぼ重なる。 この甲賀市の飯道山(664m)の至近距離の真東には、良弁が開祖となった金勝寺のある金勝山(567m、栗東市)がつらなり、その北に位置する阿星山(693m、同じく栗東市)とつなぐと、あかがねトライアングルともいうべき鉱山脈の三角地帯が現れる。 東大寺初代別当(今風に言えば事務局長)の良弁にとっては、自分の家の庭のようなところだったと推測される。 今でこそ山深い鄙の地の様相を呈した飯道山麓に広がる集落であるが、奈良時代には新都構想に沸き、活況を呈したことであろう。 まず、この地の甲賀寺跡で東大寺大仏の原型が作られ、紫香楽宮は華厳仏の都となるはずであった。 飯道山の頂には、立派な神宮寺が残されている。 山頂の境内 本殿境内には本殿のほかもうひとつ堂宇が残されている そして本殿の裏からは辿ると小一時間はかかるけわしい行者道がめぐらされ、笠置山同様、胎内くぐりや蟻の戸渡しなどの修行場が展開する。

2021年01月31日

コメント(0)

-

二月堂の秘密

古都の春を告げるお水取りの行事が行われる二月堂には不思議な場所が色々あって興味がつきない。 若狭から送られてきた水を汲み、お水取り神事(正式には十一面悔過法といい絶対秘仏の十一面観音に日本のありとあらゆる神仏を呼び出してその罪業を悔い改めるお祓いをする行事)を行うのだ。これは大佛開眼の年から良弁の弟子・実忠が始め、それから千数百年絶えることなく続けられてきたという。 その二月堂の足元には若狭井(写真の小さな建物)と赤子の良弁が鷲にさらわれこの木にぶら下がっていたところを義淵僧正がみつけて連れ帰り仏道を教えたとされる良弁杉(建物わきの大杉)がたっている。この杉はかっての伊勢湾台風だったか、大型台風の際に倒れ、現在のものは2代目だという。 そして二月堂の両脇には三尊像の脇侍のように右に飯道神社(写真上)、左に遠敷神社(写真下)が佇んでいる。 この遠敷神社とは、若狭のお水送りの鵜之瀬のある遠敷川(小丹生川)を祀る神社で、遠敷川には良弁生誕伝説のある白石神社、和赤麿(やまとのあかまろ)の奉祀する神願寺があり、若狭一宮の若狭彦、若狭姫神社もある。 二月堂と深い縁のある若狭とのつながりを示すこの遠敷神社の存在理由はなんとなく理解できる。しかし、右に祀られている飯道神社とはいかなるトポスを示しているのだろう。これははんどうじんじゃと読み、調べてみると豆田の狸に縁の深い陶芸の里・信楽(かっては紫香楽と書いた)の北部にある飯道山にゆかりがあるらしい。 そこで、2013年馬酔木の咲く3月20日、信楽鉄道の車中の人となって飯道山を訊ねることにした。 この2013年以来、休みの度にヤマトの平城京時代の良弁・秦氏の痕跡を訪ねて随分精力的に奈良の地を巡ったものだった。当時、足を棒にして歩いたおかげで少しずつ、いにしえ人の心の動きが私の中で像を結び始めてきたように思う。(続く)

2021年01月29日

コメント(0)

-

残る紅がしわ、春はそこまで。

今週は、暖かい日が続いたので、紅柏の黄葉はそのまま残り、蝋梅は透明感がいまいちのまま、花をほころばせ始めた。せっかちな白梅もちらほら咲き始め小鳥たちがせわしく飛び交いはじめている。 県政報告の広報配布の3日目。明日は市の広報も加わるので、今日は9時30分~17時00分まで一気に配布してきた。34300歩、7.5時間、1200部。 ニュータウンの中でも比較的早く開発された地区の7ブロックをこなしてきた。三田九鬼藩の本来の旧市街は盆地の底にあり、戦後しばらくは農村部も含めて人口48000人前後。それが80年代のバブル期にニュータウン計画がはじまり、20万都市にしようと動きだしたのだが、途中で水ガメがないことがわかり開発を停止。人口12~3万人でとまってしまった。テクノポリスもできたが、地場産業の皆無の土地なので、せっかく移住してきた人たちもはらはらと去りはじめ、現在11万ちょっとで落ち着いているもよう。 本日の7ブロックは、原野だった丘陵部を開いて分譲地を造った部分に加えて、平成になってから新たに深い谷を掘り下げててっぺんから裾野までを次々に造成した分譲地も混じったところ。さらに、幹線道路、県道などで分断されたため、丁ごとに切り離され高低差も大きく一番厄介なところ。したがって歩行距離の割には部数が伸びない。 しかし、ここは一気に終えておかないと、後半に乱れが生じるので一日で片付けることにした。 終えて暮れなずむ空を仰ぐと、14番目の月がほぼ望月の状態で頭上から微笑みかけていた。明日から週末にかけては寒の戻りとか。市の広報は日曜日に一気に配布。本日までの県政だよりは、だだっぴろく広がるもう一地域と、高層マンション群をまとめて次週半ばより再開し3日で追えるつもりだ。本日までの3日で3400部はまあまあの成績。

2021年01月28日

コメント(0)

-

晴耕雨読のつもりが

写真は、朝から雲がひろがっていたのに、一向に雨がこ降らず日が差し始めた空に向かって恨めしい呪詛の言葉を投げかけたもの。 今週はようやく雨もようの日が続くと喜んでいたのですが、またまた目覚めると ♪~晴れたる青空ただよう雲よ~♪ と、ベートーベンの歓喜の歌が耳元でガンガン鳴っています。 やむなくまたまた飛び出すことに相成りました。ところが、今日は1時間短縮できて、しかも1200軒余り回ったことに。集合住宅はすべて後回しにしていますので、この数字は1戸建ちばかりのもの。 ニュータウンの都市計画の出来・不出来によるものか、それとも一戸一戸の間口の広い狭いに左右されたのでしょうか。 若い頃ならともかく、鍛えれば壊れるポンコツなのに2ラウンド目は記録更新というのはなんとも解せません。毎回、息も絶え絶えなのは致し方ありませんが、よく当たる天気予報。明日もまた晴れちゃうみたいですので、この際この疑問解決のためにまた懲りずに出かけましょう。

2021年01月27日

コメント(0)

-

久しぶりの雨に潤った町に出る。

目覚めれば快晴。雨のため先延ばししていた広報配布に着手する。9時30分スタート、16時までぶっ通しで一戸建てばかり約1000軒配布を終える。まもなく市の広報も回ってくるので仕事やきのこの旅のない日は、晴れた日を縫って10日余りで1万件ちかくをまわる予定。初日で1/10を回ったことになる。錯綜する通りを一筆書きでこなすよう留意しつつ、途中休みなしでぶっ通しで距離7km。時間6時間30分。時給にして1200円くらいとなったので最低賃金よりはいい計算になる。 私にとっては、とても楽しいJOBだが、現在我が国の仕事の主流となってしまった時給仕事は、身体を粉にして働くシステムで、働いた実質時間にたいしてのみの賃金評価しかえられないので、子育てと抱き合わせで働くしかないシングルマザーや将来に夢を抱く若い人たちにとっては過酷そのものだということがじつに身に染みてよく分かる。 本当に労働人口の大半がこのようになっていくと、明るい将来がある筈がない。そんなことを考えながら方々のサラリーマン世帯のマイホームの佇まいにそれぞれの家庭の夢の形を想像しながら一日を過ごした。 天気予報はよく当たるので夕方から雨とのことだったが、あと数件という時点の3時45分にポツリと雨滴を感じた。気が付けば9時時点の写真の青空はいつしか失せていて、薄雲が全天を覆っていた。

2021年01月26日

コメント(0)

-

ジョビンの命日と関係ないがアクセス数100万突破

ジョビン亡くなって随分時が経ってしまった。今日はどこかのラジオでボサノバが流れるかなと思っていたが、すでにジョビンを知っている人がへとんどいなくなっているみたいで音沙汰なし。 しかし、ジョビンではなかったが、久々に訪れた芦屋のムジカでBGMにボサノバが流れていて、ほっとした。 ところで継続は力というか、この楽天アフィリエイトの庇をお借りして細々と綴ってきた夢みるきのこブログのアクセス数が100万を超えました。なんてことはありませんが、私の若い友人は、アクセス数がキリの良いものに達するといつもお祝いしていたっけ。 そんなこんなで、とりあえず私も、アントニオ・カルロス・ブラジレイラ・ヂ・アウメイダ・ジョビン、正式に言うとこんながーい名前のジョビンを偲んで、彼のレコードでも聞きながらアイリッシュのタイコネルで乾杯。

2021年01月25日

コメント(0)

-

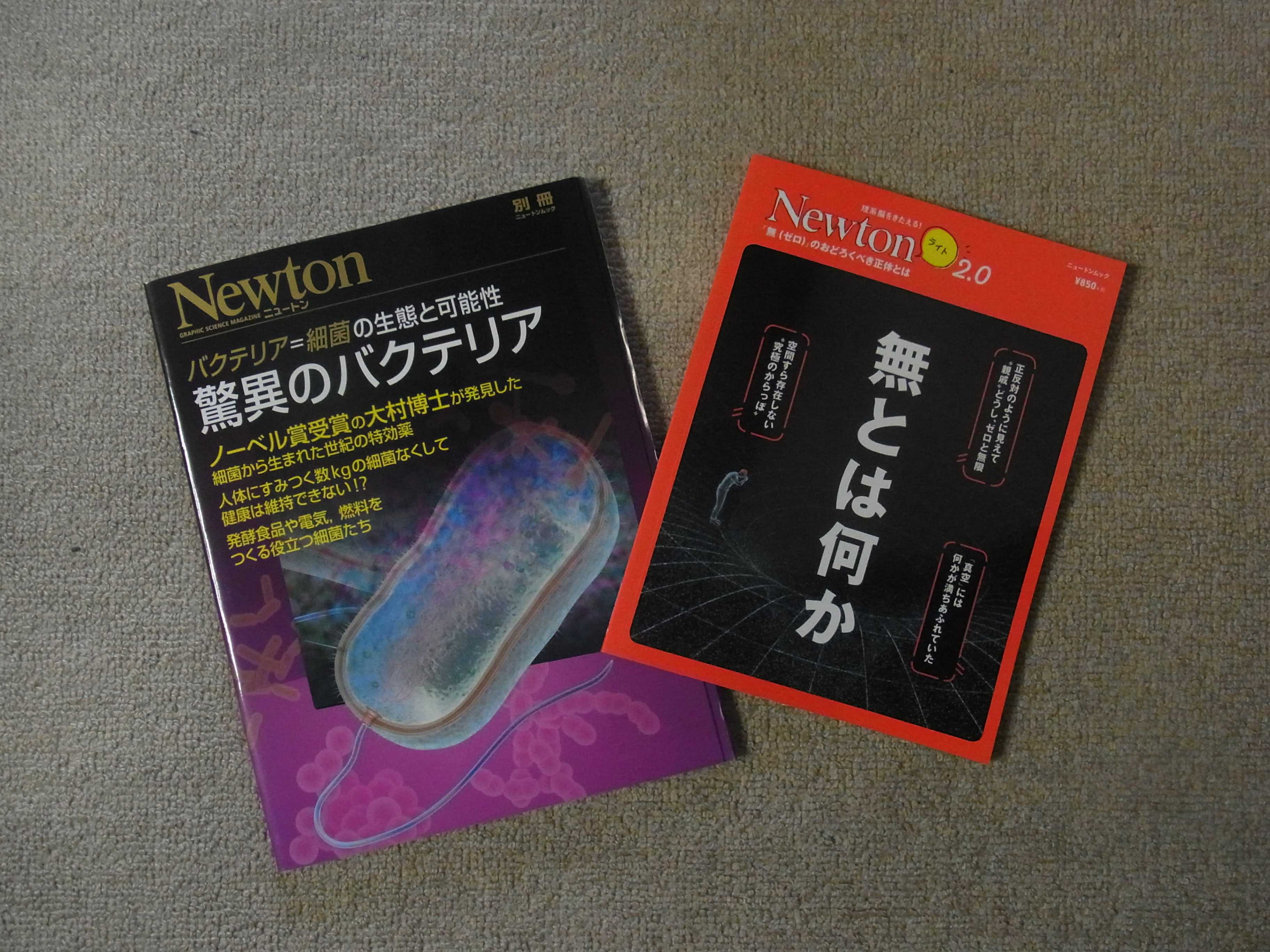

雑誌・ニュートンのムック本からみえる世界

サイエンスマガジン『ニュートン』は、『ヴォーグ』とともに私の注目する数少ない雑誌だ。さまざまな雑誌が廃刊に追い込まれる中で、なかなか健闘を続けている数少ないものだ。かっては写真撮影とトレンドの参考にした 『流行通信』や『STUDIO VOICE』などは今となっては過去のものとなってしまった。 私にとって新聞は日々の事件の記録。週刊誌はその意味するところ。月刊誌は、その時代的な位置づけとともに、それとは別の流れである年鑑につながる時代のニュー・トレンドの源流と受け止めている。 2021年1月25日発行のニュートンムック\850-は今日私たちが何の疑問もなく用いているゼロという数字の発見が科学に飛躍的な発展をもたらしたこと。そして、わたしたちの身のまわりのゼロ(無とか真空)のおどろくべき正体を、わかりやすい形で「数字のゼロ」「ゼロと無限」「温度のゼロ」「真空」「宇宙の無」という5つの側面から切り込んでいきます。現代物理学や量子力学世界がインド哲学や仏教の「空」理論と極めて接近していることが本書を見れば手に取るようにわかる見事な構成となっています。無をまったく何もない状態とうけとる人と、無に万有を見る人との間には雲泥の差があります。それはひとえにその人それぞれの幻想の産物だと私には思えます。 人類の知の体系はこのように繰り返し本家帰りをしながらラセン運動を展開して頭脳の働きを更新してきたことが理解できる好著です。 膨大な仮説の集成である進化論にしても、公理のように扱うことはとても危険であることがこのニュートンムックからも私は読み取りました。さて本書を手にした皆様の意見もききたいものです。 2016年1月25日発行のニュートンムック本は『驚異のバクテリア』でした。目に見える世界しか信じないことを科学的な態度としてきた人類にとって、微生物とひとくくりにされてきた菌類、細菌、ウイルスなどは,その病原体としての側面が強調され「ばい菌」と総称され遠ざけられてきました。しかし、映像やアイコンは私たちの想像力で如何様にも曲げられます。それが真実や実体であるかどうかよりも時代の精神で規定されてしまうのです。 本書は細菌を中心に、そんな不可視生物の総称としての微生物全体を対象としたものでとても素晴らしい内容になっています。 私はカビ、酵母、きのこに代表される真菌類という可視生物界と不可視の微生物界を橋渡しするものとして、その両世界に生きるきのこに注目し「きのこを通して」を旗印に今日まで来ました。そんな私からすれば、さきほどの「無とは何か」のムック本でも述べましたが、今、可視的な状態でマスコミをにぎわせている電子顕微鏡のアイコンも、数千万光年彼方の星や惑星の図像も、電子光学の世界のもので、進化論同様、それぞれの学者や政策担当者の思惑や持論を反映する図像である以上のものでしかないと思えてなりません。 とくに今世上をにぎわせている新型コロナウイルスは、無責任のそしりは免れませんがあえて言いますと、私には、コロナ発生の当初から政治的な思惑が先行したもので、決して現況の世界恐慌を惹き起こすに至るものとは無縁のウイルスであるような気がしています。 WHOの再三にわたる警告も、来るべきパンデミックの世紀に備えるべき防災体制のシミュレーションづくりとしてはあまりに犠牲が大きすぎる。すくなくともこの列島に関してはたとえ死者が増える傾向にあっても従来のインフルエンザ以上の過剰反応はするべきではなかったのでは。おそらく、羅病して重症化した弱者以上に大多数の健常者を巻き込んで殺してしまうことを為政者たちはこぞって政治制度の名で推し進めていると私には思えてならないのです。 零細業者の経済活動を封じて、保証をあいまいにしたまま違反者に罰則を課すなんていう特措法の改正は、コロナにかこつけた右傾化であり弱者無差別大量虐殺への第一歩のようにさえ思えます。 この私の無謀ともいえる発言は、2016年5月31日発行の現代思想総特集『微生物の世界』を精読し、その巻末に総論として掲載された哲学、とりわけ医学思想史を専攻する田中祐理子さんの「臨界・生成・われわれの知」を読んで以来、ずっとわがポンコツの頭脳にずっと鳴り響いてきた言葉に触発されたものです。「微細な生」は、「われわれの知」を確かにあらためて問わせてくれる。ただしそれは「微生物」が問わせるのではなく、「微細な生についてわれわれが知っているとしていること」が、そうさせるのである。 雑誌ニュートンの「脅威」ならぬ『驚異のバクテリア』と同年刊行のこの『微生物の世界』は、当時すでにパンデミック世界の到来を危惧する現場の人達の微生物の脅威についての議論が沸騰していた様子が手に取るようにわかる書でした。 人類の20世紀の科学的達成が爛熟期を迎え、その弊害が方々で噴出しはじめた21世紀、今こそもっとも必要とされるべき哲学が、それを欠如したままにどんどん加速していく世界は、暴走列車的様相を呈しはじめているように思えてなりません。

2021年01月24日

コメント(0)

-

澤山輝彦 80+1馬力展 スペース○○

JR立花駅南のスペース○○で、去年の新春の「80馬力展」に引き続き「80+1馬力展」が開かれた。 澤山輝彦さんといえば川西自然教室の方ならご存知であろうが、「月のしずく」の茶々タイムで面白いエッセーを寄せてくれている茶町一郎さんである。 コロナ禍の新らしい年のはじまりに、猿沢恵子さんが暗い街の風景にアクセントをつけるべく、スペース○○の開かずの扉に牛さんの作品を飾っているのが印象的だった。 本展では、白とブルーを基調にした画伯のテーマ作品が迎えてくれる。 今回うれしかったのは、展示スペースに限りあるため、未公開作品の数々をポートフォリオの形で(右机上)並べてくれていたこと。私もその中のひとつを買い求めてきた。 日本画の抽象画に絞ってもううん十年になると思うが、近年軽みを増してとみに明るい画調になってきた。うれしい傾向である。 川西きのこクラブで見つけたカワラタケの丸太や新居近くの公園で見つけたマンネンタケも画伯にかかれば、こんな風にお色直しをして登場。こんな遊び心を忘れないも画伯の展覧会の楽しみである。 今回、画伯の新機軸と思われる枯淡そのものの画調の作品(上)がこれ。 そして私が今回とりわけ心惹かれたのは、この地衣類のようなテクスチャーの作品だ。昨年の椿﨑和生さんの個展でもさまざまな樹木の木肌を作品化したものに心魅かれたが、こちらは菌類の世界へ大きく踏み込んでいる。 画伯にかかれば段ボールもこんな青銅器のような質感に生まれ変わる。 かくして自粛・萎縮で明け暮れた列島は、チューペットの歳も暮れ、丑年の2021年なんとか明けました。 見渡せば花も紅葉のなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ 定家 身辺、はらりはらりと先立つ人のみ多くで気が付けば定家の詠んだ歌そのままの世界に取り残された感ですが、五指にも満たぬ友と近江の酒・龍門を酌み交わしながら生涯現役をなんとか貫く決意を再確認したことでした。

2021年01月23日

コメント(0)

-

玄昉の頭塔とアラゲコベニチャワンタケ

かって、このきのこは、とりわけ暑い季節に野山に出かけると必ず出会ったものだ。茶碗の外周をマツ毛状の剛毛が縁取る小さな朱色の子嚢菌である。アンモニアを好むとされ、山道脇でこれを見つけると登山者がここで立小便をしたなと語り合ったものだ。しかし、近年とんと見かけなくなった。30年前の頃から比べるとあらゆるきのこが激減しているときのこ好きは誰もが口にする。 春日大社の一の鳥居にほど近いところにある頭塔を訪れたのは、汗まみれになりながら滝坂の道を下ってきたそんな盛夏の頃だった。管理を任されている近くの商店で鍵を受け取り域内を見学させてもらう。 ピラミッド状に土が盛られた小山で、おそらく被葬者不明の円墳であったように受け止められた。 ここに良弁が不審な死を遂げた玄昉の頭の部分を持ち帰り埋めたと伝えられている。おそらくそれは後世につくられた説話であろう。 四方の壁面には、おびただしい石仏が埋め込まれており、石質も制作年代もさまざまなので無名の仏師たちの手になる彫像が平城京の所々から出てくるたびにここへ集められたのだろう。 玄昉も在唐留学生の際に、華厳経を好んだという則天武后(624-705)の勅命で造られた竜門の毘盧遮那仏を見ているはずである。石窟に刻まれた見るものを圧倒する巨大な奉先寺大仏は、当初は覆い屋根もあったというから、帰朝後その話を良弁もくどいほど聞かされたことだろう。そんなことから東大寺大佛造立の功労者・良弁と玄昉の接点をこの頭塔に説話としてとどめたものと思われる。近年訪ねる人もまれな頭塔だが、奈良公園へ行かれたら奈良町からすぐのところにあるこの都心の静謐が楽しめる史蹟をぜひ訪ねてみてほしい。

2021年01月22日

コメント(0)

-

日下(くさか)と呉越同舟の石切の地

三輪山の大国魂神に着目した初期王権は、この山を大和(おおやまと)のかんなび山と定め、この山の神・大物主神をまずまつった。この祭祀を司っていたのが出雲であり、物部(ものは霊、霊魂を祀る部民の意味)氏であった。それは太陽神信仰を掌握するための第一歩でもあった。 太陽神信仰は各地の著名な神社が太陽の道沿いに建造されていることを見ても明らかである。縄文人や弥生人は太陽が作物の生育にかかせないものであることを知っており、自然神の中でも太陽神は最強の神様であった。それにギリシャ神話のガイア・大地母神とを結びつけたものが我が国の天皇霊の完成形であると考えてほぼ間違いない。大地母神が母神であることは記憶にとどめておいてほしい。太陽神が天照大神に変貌を遂げるきっかけは、この大地の恵みをもたらす神への信仰に由来する。 三輪山の太陽神信仰を天皇霊にすげかえて最強の王への道を整備したのは、中臣氏である。その中臣氏は、春日氏の本拠地であった太陽神信仰の重要性を知悉していたことは、この近鉄石切駅の周辺を歩くとよくわかる。 三輪山で初期王権の意図を読み取った私は、続いて石切界隈を歩くことになった。中臣氏の氏神を祭る枚岡神社の隣の駅だ。 古代、大阪市内はほぼ海中にあったので石切駅の西側が海岸線、すなわち、なぎさであった。ここは春日大社のある春日山から枚岡神社を経て元春日社までほぼ太陽のレイライン上にある。これを中臣氏はまず掌握したのだ。神祇を司る神官としては当然のことであった。石切駅から5分ほど下ったところに日下神社がほとんどかき消される寸前の形で残っている。 列島各地にある日下や日置の地名は、レイライン直下の地であることから日下なのだ。ここに暦(緋を読むカヨミから転じた)博士や聖(日を知るヒジリから転じた)時空を支配する職掌が置かれたことに由来する。 そしてさらに下った古代の海岸線近くのレイライン上の善根寺町には、元春日社がある。史学で架空の天皇とされる神武が最初に上陸しようとして、ナガスネヒコの軍勢に攻められ、トリカブト毒を塗った毒矢で傷ついた兄の五瀬命がなくなってしまう。ここで戦いに敗れたのは、太陽に真向かって戦ったからだと神武に言わしめているのはとても象徴的だ。ここの祭祀集団は、東国から中臣氏(藤原氏)が鹿に乗った神を遷座させるために駆り出されて春日大社創建の頃には神官を勤めていたが、やがて離反してこちらで古式を守ることになったという。 その孔舎衛坂(くさえざか)の戦いの地に元春日社はある。 元春日社の本殿。没日の方向に向いている。 境内には巨大な磐座も置かれている。 境内の裏側は生駒山への直登ルートにあたり、本来、社叢林となるところには巨岩が累々と横たわっている。落書きがあるのはここが子供たちの遊び場になっているからだ。ここで極寒の季節にきのこと対面できて感激したことを思い出した。 さて善根寺町から南へ高野街道沿いに寄り道しながら30分余り歩くと、石切劔箭神社へ出る。ここはでんぼ(吹き出物)の神様になっているが、神武を追い散らかした蝦夷の頭領ナガスネヒコの妹をめとって同盟関係を結んで共存していた饒速日命(ニギハヤヒの命)を祭っている。神武東征以前の第一次大和入りした天孫族の祖で、初期王権の頃、三輪山の祭祀を司った物部氏の祖でもある。 2011年1月30日。この日は底冷えのする一日で日が昇っても暖かくはならなかったので、石切商店街のおでん屋さんに駆け込んでカップ酒とおでんで暖をとった。本当に生き返った心地がしたのを覚えている。 上の写真は、商店街中ほどにあった天狗堂。天狗は天皇家の伸張とともに零落神となったニギハヤヒの化身とされるので、昨年末のムックきのこ納めの会で訪ねた折に探したがおでん屋さんはあったが、天狗堂は跡形もなく消滅していた。おいしいジャガイモのおでんを頬張りながら、「10年ひと昔というから仕方ないか」としみじみ思ったことである。 ということで、でんぼの神様の周辺は古代日本の呉越同舟(敵味方入り交りの状態を中国ではこういう)の地。枚岡神社周辺には、蘇我氏の豊浦や出雲井という地名も残っている。この呉の民や遺臣たちが列島に亡命してきて鵜飼や入れ墨の文化とともに優れた航海術を伝え、海洋国家日本を創り上げていったことも覚えておきましょうね。

2021年01月21日

コメント(0)

-

石切峠の穴仏 1157年の刻銘

春日滝坂の道を登り詰めると石切峠に出るが、その手前の小さな池を見下ろす狭い台地に東西2つの石窟がある。いずれも間口4.7m奥行き2.4m高さ2.4mほどの穴が穿たれている。その内部はというとこれまたすごい。 西窟 金剛界5仏を配置していたといわれる。その阿弥陀仏の光背に1157年の命が刻まれている。 東窟 中央に須弥山だろうか、層塔が置かれ、周囲の壁には半肉彫りの顕教4仏(薬師、釈迦、阿弥陀、弥勒)が刻まれている。ほかにも90cmほどの地蔵4体も居並び 凝灰岩のため、すべての石仏は、やや風化が進んでいるとはいうものの、施された彩色もかすかに残っており、壮観である。 ここに立つと、壺坂でもそうだが、この山塊を往来した人たちのものすごいエネルギーを感じる。こり石仏群を刻んだ人物は、仏それぞれの儀軌を頭に刻み付けた当時の超インテリの優婆塞だろうか、そして、どんな思いでここに長年月籠り、刻み続けたのだろうか。聞いてみたい気がする。 今日は大寒。一歩ずつ着実に春に近づいている。 コロナの勢いはしばらく増大していく一方だが、どうぞ万全の対策を講じながら、決して萎縮することなく、やるべき最低のことはやりながら一歩一歩春光へと踏み出していこう。 邪鬼を踏みつけている多聞天と思われる石仏も入口付近には置かれている。少なくともメンタルケアに関わる宗教人、精神医たちは、コロナから背を向けて逃げてはだめだ。祈りの力を今こそ示さなくては、誰が弱い人たちを救いきれるというのだ。

2021年01月20日

コメント(0)

-

「ひとつ星の下人生論」としてのホロスコープ

ホロスコープ(占星術)は、あらゆる占いのベースを成すものだ。個々人の産み落された固有時をもとにその瞬間の星宿に配置し、宿命ともいえるその個々人の人生行路を予言していくものだ。それとて、知ったところでどうということはない。しかし、生きる不安は限りのないもので、知らないよりも知っていたほうが良いに決まっている。それを私は「ひとつ星の下人生論」と呼んでいる。 ヴォーグは、そんな生きとし生けるものの不安の時代を象徴するかのように星占いにとても力を入れてきた。 NYを中心に活躍する占星術師、スーザン・ミラーを中心に、日本版では鏡リュウジ、しいたけ.さん、中園みほ.さんを加えて、そのホロスコープを参照し、自身の明日への示唆を得ようとする読者それぞれの想像力をポジティヴなものとするべく提言をしていて気持ちがいい。 一般論の占いはほとんど当たることはないが、当たる当たらないよりも、人をして「とりあえずまあ、もうしばらく生きてみるか」と思わせる以上の意味はない。そんな意味でもヴォーグのそれは素晴らしい。 正月に発売されるヴォーグ2月号はそのホロスコープのオンパレードだ。かっては毎月購入していたが、最近は書店でいつもパラパラとひもとくだけなのだか、今回は買ってしまった。それは、リアン・ヴァン・ロンパイエというアイコンを起用してピュア・ホワイトを基調とするスタイルで南イタリアの風景の中で撮影したものに接したからだ。 このモデルは私の好みからはほど遠いタイプのアイコンなのだが、 Photographed by LUIGI & IANGO Styled by ANNA DELLO RUSSOの 「RIANNE」にはとても新鮮なものを感じて思わず魅入ってしまい、欲しいと思ったのだ。 絵になるところが皆目なく、身体美とはまったく無縁な私にとって、女性美に対するあこがれは人一倍強いようで、こうしたものにはたちまち反応してしまう。 とりわけケンゾー・パリの養蜂家の防護服のヘッドピースに想を得たとされるヌードフォトは最高。久しぶりに素晴らしいヌード写真に触れた想いがして買い求めてきた。大写しにしたいところだが無断掲載につき、じっくりと見たい向きはぜひ書店でどうぞ。 明日からはまた「月のしずく」と連動した「きのこ目の日本史」に戻るが本日は、これを以ってカビ臭い私のブログを訪ねてくれる人たちへのお年玉としたい。

2021年01月19日

コメント(0)

-

二月堂・十一面悔過法の原郷と1月17日

我が国最初のバブル期の天平文化の陰の演出家・良弁と対話を重ねる中で、私の中で気がかりになってきた場所がある。月ヶ瀬からさらに伊賀上野へ下ったところにある島ケ原の正月堂だ。 月ヶ瀬で開かれた大麻の糸作りワークショップに参加した私は、夕暮れ近くなって美しい女人2人とともにこの島ケ原の正月堂を訪れた。そこでこの秘仏の33年に1度の御開帳が2年後にあると聞き、翌年、翌々年と訪れ、晴れてこの日像高205cmの厳しい風貌の秘仏にまみえることができた。冬の雨が篠突く2015年11月8日のことだった。(写真は絵葉書より) 御堂にはこの本尊のほか、3体の十一面観音がある。なによりも大切なのは、この御堂が当地の神社建立以前に創始されていることである。神仏習合以後に建てられた神宮寺とはまったく異なり、氏神の祭祀以前からこの観音寺には十一面観音が祀られていたのである。 東大寺の毘盧遮那仏造立で多くの民が水銀中毒や建造にかかわる事故で亡くなったことに胸を痛めていた実忠に、良弁が笠置山の千手窟とこの正月堂を示唆し、ここで行われていた修正会の祭祀を、修二会(二月堂のお水取り)のモデルとして採り入れさせたものと思われる。 大仏開眼の天平勝宝4(752)年に始められ千二百五十年以上もの間、一度の断絶もなく続けられてきたお水取りの行事(=十一面悔過法)には、実忠のそんな思いを察した良弁の親心がこめられていたように思える。 島ケ原には正月堂の近くに鵜の宮神社も現存する。お水取りにかかせない若狭井の鵜の説話を思い出さない訳にはいかない。 さて、秘仏御開帳の日の記念写真の左端のY・Kちゃんは今春、隣のお母さんを見下ろすほどの背丈になっており、右端のN・N、N・Aの2人はめでたく結婚、男子を授かり、右から3人目のM・Yくんは5回忌を偲ぶ会がこの正月31日の命日に立花の○○画廊で開かれるという。たった5年余りの間のこの凄まじい変化に「歳月人を待たず」を思い知らされたことである。 この地をはじめて訪れた2013年10月13日、秘仏御開帳の35年後、二人の美女とここでの再会を誓い合ったが、おそらくそれが無理であろうことを思い知らされたことである。 島ケ原の正月堂は、神亀2(725)年、天武天皇の多紀皇女が伊勢の斎王を勤めあげたのち、此の地に父母の菩提を弔って観音寺を立てたことに始まるという。 十一面観音信仰は、地蔵信仰に先立ち我が国にもたらされたものであり、正観音像よりもこの異形観音像のほうが広く信仰された。 良弁の開基寺院の本尊はすべて十一面観音であるし、その大本に当たる白山の泰澄の流れを汲む優婆塞たちとは秦氏を通して昵懇であったと思われるので、彼が貴顕の救済と国家鎮護のための毘盧遮那佛とは別に、庶民の魂救済の仏としてこの観音を選択したのは、おそらく喜怒哀楽の十一の人面を戴いた観音に庶民の心に直接届く分かりやすさを認めたからであろう。 26年目の阪神大震災の日の1月17日、次々と届く花束やアイリッシュ・ウィスキーに、私自身が良弁とつき合ってきた日々のはじまりの頃からこの十一面観音との出会いが組み込まれていたようにも思えてくる。 長い間、中途で投げ出し埃をかぶっていた井上靖の十一面観音巡礼の長編小説『星と祭』を井上靖ファンの友人に思い起こしてもらい、この歳晩の日々に読破、いよいよ身辺煮詰まってきた感すら覚える。 のうのうと独り生きながらえてきた私の一期一会のきのこの旅も、そんな私の心の動きをきのこたちが導いてくれた私の必然的な月の道であり、その旅そのものが私自身の十一面悔過法であったように思えてくる昨今である。 そのように思うと卒塔婆小町に近づいた美女たちと老斑にまみれたイノブタじじいとの35年後の約束もすでに8年を経過しているので、次の御開帳までの27年の日々も可能なようにも思えてくる。

2021年01月17日

コメント(0)

-

山の宗教の原像 春日奥山

滝坂道を登り詰め、ドライブウェイを横切り少し柳生側へ下った谷筋には、今日聖人窟と呼ばれている石窟がある。その谷へ降りる取っ付き口の映像。この日は酷暑も極まった感のある過乾燥の日であったが、石窟手前の山道で2mあまりあろうかと思われるヤマカカシと遭遇した。 三輪山の神奈備信仰は裾野から山岳を遥拝する形であった。しかし、仏教伝来以降、我が国古来よりの神々の世界に超越すべき仏の世界を確立するために官許の僧侶とは別の無認可の僧侶、すなわち優婆塞たちによる山中他界に分け入る修行者が次々と現れてくる。それがのちに山伏と呼ばれるようになる各地の山岳修験者たちを育てていく。三輪山に初期王権が支配を広げる3世紀から随分下った平城遷都後の奈良時代には、春日奥山は平地寺院と山林を結ぶ祈りの場が次々と開拓されていった。本来は鳥葬、風葬の場であった洞窟を利用したと思われるが、そこに彩色を施した見事な石仏たちの彫刻が刻まれている。 春日大社の南東側を縫って春日山を経、柳生街道へと抜ける滝坂の道の周辺にはこうした石窟が散見される。私は、良弁はじめ南都の山林修業者たちが諸国へ通じるこの峠を越える道筋を探るために何度も往来したが、平地寺院のすぐ近くの山林にこうした素晴らしい祈りの場があることに驚いたものである。今回の図像は2012年8月の真夏の春日奥山のものである。 この聖人窟には、極彩色の毘盧遮那仏を中央に、十一面観音、薬師如来が脇侍として祀られている。 この三尊形式は特異なものとされるが、鑑真上人が唐招提寺でお祀りした三尊形式がこれと同じであったというから奈良時代には、ごく自然な配置であったのかもしれない。 私は、良弁と対話を重ねるようになって、十一面観音がいたる所に顔をのぞかせるようになった。この十一面観音は、とても融通の利く観音であったようで、二月堂の宗教界を挙げての懺悔祭祀の悔過の本尊も絶対秘仏の十一面観音であるように、生前に犯した罪穢れをすべて許してもらえる存在であったようだ。 鑑真渡来以前の南都仏教界では、破戒僧や一般民衆、そして異類である畜生や鬼神、邪鬼をも包み込む告解を受け止める仏として無限抱擁型の観音であったことからひろく信仰されたようである。 この観音が神仏習合理論の仲立ち的役割を果たすことになって仏教は我が国の国教として君臨することになる。 ふたたびドライブウェイにもどり、柳生方面へやや下り、方向を転じて山中へ分け入ったところには道標のように立つ芳山の二尊石仏がある。 奈良時代後期の作で芳山への取っ付きにある。芳山の山頂付近には小さな磐座と思しきものも散見され、とても感慨深いものがあった。良弁たちは、ここから笠置へ抜け琵琶湖を経て若狭や栗東方面へ駆け抜けたのであろう。

2021年01月15日

コメント(0)

-

祈るということの本意を取り返そう。

三輪山ふもとで古えの昔、歌垣が行われ、交易でにぎわった海石榴市のあとは、今は小さな観音堂となっている。 ここは、いつ訪ねても花が供えられ、幾たりかの村人と出会う。出会った人に挨拶をすると、この場所を常に清潔な状態にするために町内の人たちが当番で毎日掃き清め、閼伽水を替え、花を供えていますとの言葉がかえってくる。我が国は縄文以来、科学万能の今日まで、呪(じゅ)の伝統に支えられてきた世界でも稀な国なのだ。「呪」とは「のろう」と読ませているが、「のる」が原義で、だれの手助けも得られない弱者やしがない庶民の魂の叫び(のる行為)そのもの、「祈り」そのものである。 御堂の格子の隙間から観音堂の中をのぞくと、地蔵と観音の2体がほのみえる。 アウシュビッツでは数百万というユダヤの人たちが、祈りを捧げながら殺されていった。祈りが救いにつながることは極めてまれではあっても祈らざるを得ないからそうしたのだ。しかし、私たち庶民に祈る以外にどんな手立てがあるというのか。それをわが列島人は縄文以来の人知を超えた大いなる偉大な何かに遭遇した際に、思わず手を合わせて祈ってきた。 しかし、今回のコロナ禍では宗教界全体が公務員さながらに為政者に協力するとして異口同音に祈りの場を閉じると公言し、それに何の痛みももたない事態が露呈した。 宗教人が祈りの非力さを自ら認めているのだ。こんな愚行が常態とされるような社会はいまだかって我が国にはなかった。 今こそ祈るという根源的な信仰の力を取り返す機会だというのに、まったく哀れ以外の何物でもない。 神仏は、宗教や哲学以前に、そもそも疫病をはじめとする目には見えず猛威をふるう脅威に対し、その鎮静のための施設として崇敬を集めてきたのではなかったか。 祈りが通じる通じないにかかわらず、神域、寺苑の結界は決して閉ざすべきではない。なぜ、そんなことすら忘れてしまったのか。これでは世も末と笑われてもしかたがない。自身が神仏の仲介者として氏子や講中、檀家の人の無病息災を祈る以上に、その祈りの向けられるまさに救われなければならない人たちに対して、その祈りの場を閉じるべきではない。そして、ともに同じ場で心を合わせ手を合わせて祈ることだけが宗教者のつとめではないのか。そんな宗教人としての自らのつとめを否定してしまっては、神も仏もないではないか。 私は迷信を信じるものではないが、祈りは誰からも見捨てられた弱者の最後の手段なのだ。それを断つような行為を神官、僧侶が率先してすべきではない。猛省をうながしたい。

2021年01月14日

コメント(0)

-

三輪山麓の王朝

くえ彦神社あたりから眺めた三輪山。 金屋石仏、海石榴市観音堂あたりから磯城宮跡、大神神社を経て、狭井神社のあたりまでが、古代三輪王権の所在地とされている。三輪王権の実在は、纏向の古代巨大都市の成立と軌を一にしており、それが卑弥呼の時代と重なることから、纏向こそが邪馬台国とする学者も多い。しかし、おそらくそれは違う。 この三輪山麓は古来太陽神信仰の山であった。その痕跡が大神神社手前の御子の森にある神坐日向神社(みわにますひむかじんじゃ)である。三輪山頂上の高宮神社(こうのみやじんじゃ)と入れ替わっているが、もともとはこの社の神が三輪山頂の鎮座していた。 狭井神社の本殿脇より三輪山への登攀口はある。この山には三つの磐座群があり、山頂への道はかって登ったおりには雲母片をちりばめたような神々しい雰囲気に満ちていた。1990年代に1度、2011年、2013年、そして2020年初冬にトライして参拝しているが、2020年はコロナ禍で参拝受付を正午で打ち切ったため、タッチの差で登攀できずじまいとなったが、本年2月に再トライする予定。 狭井神社の三輪山登攀口。パワースポット流行りの昨今だが、ここは我が国の歴史のはじまりを告げる歴史遺産としてのほうが重要である。太陽神が男性から女性へ変わり平城京遷都にともない、太陽信仰のかんなび山自体がが中臣氏によりやがて春日山へと移行していく経緯を語り続けてきた山なのである。 この狭井神社の花鎮祭と東大寺周辺の開化天皇陵脇にある率川神社の祭は三輪王権に早期より従った有力豪族の春日氏と深くかかわっている。この春日氏の背景の氏族たちが琵琶湖を介して若狭、丹波とつながってきたと私は考えている。若狭とその隣の三国は、わが列島史の中ではとても重要な役割を果たしてきた。それは気比神社があることでもわかる。ヤマト朝廷の東国とされた北陸道への最前線基地だからだ。愛発(あらち)の関がここには置かれている。 中臣氏が押さえた春日山と枚岡神社はレイライン上にあるが、近鉄石切駅にほど近い善根寺には、日下社(くさかしゃ)と元春日社ともいえる春日神社が残っていて、そもそもの太陽信仰が春日大社建立以前から営々と続けられてきたことを物語っている。 生駒山は蘇我氏へとつらなる葛城氏の本拠地で、春日氏も天皇家と同等の豪族であり、やがて駆逐される宿命をもっていたと思われる。 我が国の政治史は、今の世からは信じがたいが、シャーマニズムと深くかかわっており、政事をまつりごとと読ませるのもその名残りである。 これらを明らかにすることで私たち現代の列島人の無意識な心の動きそのものをも解明できる宗教文化総体にぶつかることになると私は考えている。 次32号の「月のしずく」では、三輪山にまつわる物語に踏み込みたいと思っている。

2021年01月13日

コメント(0)

-

コロナ禍の1月10日、月のしずくの真密新年会

今年からは、スマホを用いた撮影にもなれなくてはと思い立ち、微妙に手振れ図像も混じるがしばらくはご容赦。 新春のうららかなひと日、篠山市油井のバートレスキュー隊のほおじろ亭に招かれ、ぼたん鍋の宴をもうけた。 その前に折角の機会と、疫病神の素戔嗚尊を祭神とする酒垂神社と、篠山郊外の文保寺に詣で、白鬚岳と秦氏に深い縁のある味間集落をたずねた。 見事な造りの本殿の頭上には、大江山の鬼以上に凄い面相の疫病の権化が参詣者を睥睨している。 致死率、数パーセントのコロナごときで破防法以上に危険な法案の特措法を易々と口にし、どさくさにまぎれて押し通そうとする我が国政府首脳陣の無能さに驚き、憤りつつも、心しずかに朱沙の王に祈りを捧げた。 我が国の宗教人は神社仏閣というものが疫病鎮静化が本来の役割であったことをもっと自覚し、せめて特措法制定などという愚行には、もっと積極的に反対しなければ駄目だ。 閑話休題。本殿の裏手には神事の際に用いる御神水の井戸が。 文保寺はかってここで紹介した白髪岳の麓にあり、ここからは味間(あじま)集落が一望できる。四天王寺の楽人や法隆寺の楽人らの祖先である味間之(みまし)に由来するもので、篠山市街地からこちらへ移住させられたと思われる。現在はこの地の気候を利用した味間茶の産地として有名である。 白鬚岳の山影となる文保寺は、寒気もひときわ厳しく氷の世界であった。ここでほおじろ亭・亭主から鳥たちの世界の素敵な話を交えながらの散策で小春のひとときを満喫した。 白鬚岳から流れ出る谷川もこのように氷柱が立っている。 寺苑のまわりにはミツマタが植えられそのつぼみが春を待ち望んでいた。威風堂々たる文保寺本堂。 手水場も凍結いちぢるしい。 文保寺、本堂脇には法道上人の供養塔が置かれており、此の地の修験が役小角とは別系統の西国修験であることを示していた。 ほおじろ亭亭主は旧年中にこの地を訪ねたらしくその折に見つけた植木につくられた小鳥の巣を教えてくれた。 本堂下方には二村神社が。こちらも格式の高い神社のようだ。 麒麟が来るの大河ドラマで明智ゆかりの地として最近は訪れる人も多いと聞く。 一同、疫病退散祈願と神々しい春の日を全身にまとって、油井のほおじろ亭へ戻り、此の地で孤塁を護るほおじろ亭主の優雅な生活とバードレスキューのここでのさまざまな事業形態をつぶさに見学したのち、イノシシ鍋と相成った。 きのこ好きのために野菜のほかにきのこを豊富に準備してくれていて全員にっこり。あっという間にきのこはそれぞれの胃の腑に。 酒は、伏見の女酒・玉の光と鳴門の松浦酒造謹製の生原酒。新年早々、まさにこの一年の弥栄(いやさか)を祈って、真密状態の薬喰いを粛々と斎行。 そして、星明かりのみの真っ暗な冬田の道を「あれがオリオン、天狼はまだ山の端に隠れています」などと冬の星座を楽しみながら駅へと向かった。

2021年01月12日

コメント(0)

-

天地院のこと

平城京遷都の数年前、当時洛外の原生林であった東山に行基が天地院を造立、江戸時代あたりまで、その所在地の地図が残っていたというので、数年前の冬の一日、東大寺二月堂から天地院の所在を確かめに訪ねた。まずは二月堂直下の行基堂へご挨拶。 行基堂と二月堂の間には開山堂があり、良弁が祀られている。光明皇后の庶民救済施設の湯殿や辛国社もあり、東大寺でももっとも重要なトポスである。 国賊であった行基とどこの馬の骨ともしれない一優婆塞の良弁が、のちに「力の行基、知の良弁」と呼ばれるようになるが、そこには激しい生の燃焼があった。「なにが彼らをそうさせたのか」私の古代史への興味はその一点に絞られてきた。 正倉院から二月堂の脇を通り若草山のドライブウェイの途中に抜ける道が続いている。そのあたりがかっての天地院のあったところとされる。院とはいえ塔を備えた大伽藍で、行基がこの山奥にそんなものを遷都に先駆けて造立した理由を知りたくて訪ねたのだ。 山地に入るとこのあたりと見当をつけて目を皿のようにして雑木林の中を上り下りして礎石らしいものの所在をたずねたがニオイアシナガタケ、チシオタケ、チョウジチチタケ、マンネンタケ、ドクベニタケ、シロカイメンタケなどの豊富なキノコと出会ったものの天地院の探索は、全くの徒労に終わった。 若草山へ通ずる斜面には、おびただしい瓦がれきの山が方々にうずたかく積まれており、あたり一面、東大寺周辺の寺院の廃材捨て場の様相を呈していた。そんな中で礎石探しはまずむずかしい。 現二月堂から三月、二月堂の辺りにはかって良弁が営んだといわれる山坊があり、良弁はそこを拠点に春日奥山から笠置に抜け、琵琶湖を巡る山々を跋渉し、平城京を含む難波、紫香楽の三都構想の人的ネットワークを構築していったので、午後からはその足跡をたどって花山から春日原生林の中を散策して、とっぷりと暮れてから下山した。 若草山頂上には全長103m、4世紀造立の被葬者不詳の鶯塚古墳がある。 夏場の春日奥山の草地を行くと必ず蛭(ヒル)に襲われるので、真冬にしたのはそのためだったが、正解だった。 この春日奥山では、冬にはめずらしいウスタケの新鮮な個体が認められた。そして、こうしたきのこの呼び声に誘われながら、しっかりと良弁と行基のその心の行方をたしかめえた一日となった。

2021年01月08日

コメント(0)

-

もうひとつの鳥見山(宇陀)

近鉄榛原駅は奥三輪から東国へ抜ける街道沿いにあり、記紀には崇神天皇が大和大国魂神と取り決めをして初期王権の東の国境とした墨坂がある。ここはヤマトから東国への入口に当たる。名水で有名な現墨坂神社から鳥見山、貝ケ平山を遠望。 現墨坂神社は近鉄榛原駅南出口から東へ10分の宇陀川の向うにある。 元墨坂の地は、長谷寺からつづく伊勢街道の峠にあり、こちらは近鉄の山側の市街地のはずれにある。 集合時間前に町中をちらほら歩いて下調べ。集合時間にちらほら集まったメンバーと駅からバスでさきほど見た山の向う側へまわり下車。そこからホロホロと道草、気ままの旅が始まるのはいつもの通りだ。 小一時間歩くと集落に入り山神龍王の小祠があったので、竜神さまは水の神様。そこで乾杯休憩。 集落を抜ける手前で高龗(たかおかみ)神社に出たのでここでお昼を兼ねた第2回の乾杯休憩。それぞれめずらしい発酵食品や発酵ドリンクを持参してくれるので、おのずと発光しはじめている。 道中に出会った見ごろのヒイロチャワンタケ。 つる性多年生植物のノササゲ。野にある莢マメの意味だ。8~9月頃、黄色い筒状の花をつける。 実もやがてムラサキになる。たしかそのはずだ。ちがったかな?。 高龗神社からしばらく歩くと集落を抜けて一向に山へ向かわず、鳥見公園のほうへ下り始めた。そこでほろ酔い加減の皆様には申し訳なかったが、強引に藪漕ぎをして谷二つほど越えて貝ケ平山への山道の途中に出た。 貝ケ平山はかって海の底にあった時代の化石採集のメッカだったこともあり、整備されていました。霊畤(れいじ=まつりのにわ)さながらの広場になっていたので思わず鳥見山と間違えたほどだ。忍阪で紹介した鳥見山の霊畤は桜井市外山(とび)にあり、神武即位の大嘗祭の始まりの地が宇陀の鳥見山と2ケ所あるのだ。区別するためか、こちらの鳥見山はとりみやまと呼ばせている。トビの地といわれるところはみんな鳥見山がある。冨美族を想定する識者もいるほどだから古代史は言いたい放題、書きたい放題で実は大変。しかし、ここは手前の貝ケ平山。どうも酔っぱらっちゃったかな。 そこから南へ30分ほど尾根筋を歩いたところでようやくやっと鳥見山山頂に着きました。ふもとに神社と公園を整備しているので、ただの山頂。しかし、大きな石づくりのテーブルががあったので3度目の乾杯休憩。 この旅は、たったの7年ほど前の事でしたが、私たちの会は、魂が抜かれるので写真嫌いばかりですが、たまたまこの日は藪漕ぎもしてたどり着いた山頂だったので記念写真をパチリ。志半ばで故人となったもの。結婚してベイビーちゃんをもうけたもの。宇陀の地で今もうだうだしている残りの者と人生いろいろですが、一期一会の旅は今も続いています。 鳥見山からの宇陀の地の眺望は抜群で、南真正面の山が先般ご紹介した八咫烏神社のある伊那佐山です。こころなしか低くみえますが、この鳥見山も低い事小山のごとき山です。 山を下り終えたらほれみんなこんな具合にヌスビトハギにまみれてしまいました。小山ながら久々に笑顔がこわばる楽しくスリリングな山旅でした。 鳥見山公園はまたの機会に行きましょう。 藪漕ぎで疲れちゃったのでこの日は欲張らずに榛原駅近くに早々ともどり乾杯して帰りました。ほんとうに発酵文化を全身で楽しむ会でやりがいがあるなとみんな口には出さねども心では思っていると信じましょう。

2021年01月07日

コメント(0)

-

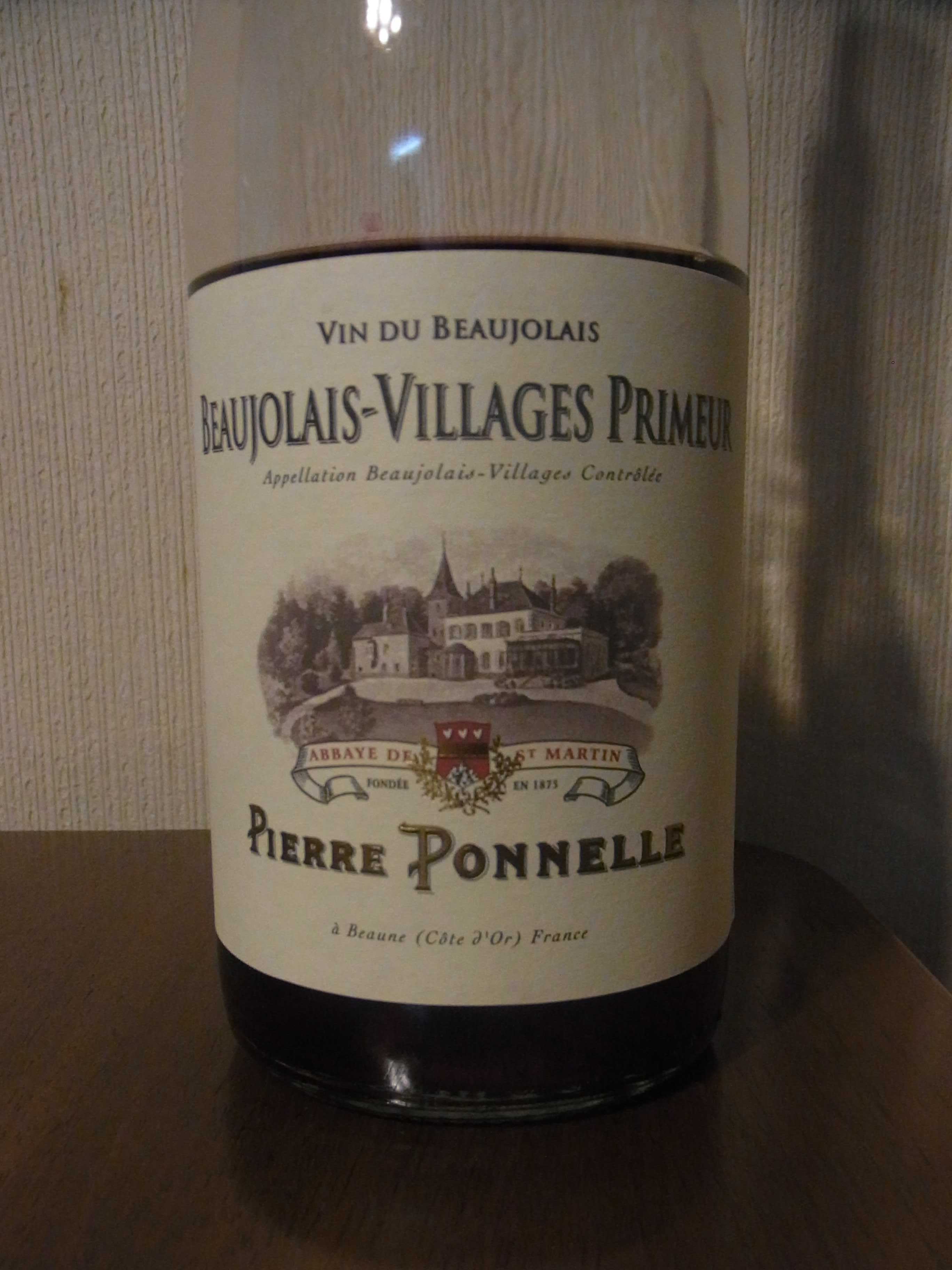

コロナ下のボージョレ2020年

昨年のボージョレヌーボーは、コロナ下での自粛ムードの中での解禁であったのであまり話題にのぼらなかったが、伊丹のロシア・アニメ映画研究の I さんから届いたボージョレ・ヌーボーのピエール・ポネル製の「ボージョレ・ヴィラージュ・プリムール2020」は、ボージョレワインの「あらばしり」とは思えないほど、近年まれにみる美味なヌーボーだった。 フランス・イタリア・スペインなど、ワイン産地は殊の外コロナ被害の甚大な土地柄であるが、そんな中でワインづくりだけはあらゆる困難を越えて堅調に生産を続けている事がわかり、おもわず手を合わせた。 コロナにはじまるウイルス感染症は、これから手をかえ品をかえ、大挙してやってくると思われるが、20世紀旧人類のわたしたちは、ウイルス感染に耐性のある新人類に改変する可能性は極めて低い。 感染の可能性は万全の処置をしていても防ぎえないものだ。 だったら、そろそろ覚悟を決めて、20世紀人としてやるべきことはなにがあってもやりぬくと決意し、他者への感染源とならぬようにだけは熟慮しつつ、動くべきときには動く方向で活動方針を立てていく必要があると思う。そんな意味でも去年のボージョレボーは格別な味わいをもたらして私の背中を押し出してくれたように思う。I さん、本当にいつもありがとう。

2021年01月06日

コメント(0)

-

「ちょっと背伸び」と短詩

私は小さなシェパードのような柴犬のクロちゃんを先生として育った。いわゆる柴犬の常識とはことなり、赤ちゃんのときは真っ黒で和犬のイメージがまったくなかったので、黒ちゃんと名付けた。大きくなるにつれて褐色がまじりはじめ黒褐色の美女となった。血統書つきだとくれた人がいってたが、彼女は自由奔放に恋をし、ずいぶん毛並みの違う子供をつくってケロっとしていた。私の身近な先生はあとにもさきにもこのたぐいまれな風変わりな柴犬で美女のクロちゃんだけである。 山旅生活の中で突如「きのこの山」に遭遇して、はじめて私が一生を手本とすべき師は、地球最後の征服されざる野生生物・微生物であることを確信した。クロちゃんは人間生活にまみれ地球唯一の優占種となったヒト種に同調しながら野生を貫き、微生物・菌類は、ときどきその実在をほのめかしながら<野生とは目には見えない生命の原初の形から連綿と導き出されてきたものである>ことを示しつづけてきた。「なにごとのおわしますかはしらねども」と西行が語ったサムシング・グレートとは、私にとっては野生そのものであり、微生物そのものなのである。 野生生物にとっては、生きること自体がストレスまみれの全身ウツ状態であるので、生きるのに精いっぱいで、さらにウツになるなんてことはありえない。鬱とは、言葉をもった人間が便宜上生み出した精神のカンフル剤なのである。 さて、そんな私が奇跡的にのうのうと生き永らえて今日までやってきて、言葉をもってしまった人間にとってもっとも大切なのはただひとつと確信した。それは「自分にとって詩とはなにか、詩人であるとは何か」を問い続けることであった。 かな文字とやまと言葉を創出した列島人にとって、詩とは和歌であった。それを室町あたりから数百年かけて庶民の詩として再構築したものが俳諧である。31文字の和歌の5・7・5の上句と7・7の下句を2人で詠み分ける面白みを発見し、それを一幅の絵巻物と見立てて、行きて還らぬ連歌として発展させた。 その連歌の巻頭を飾る5・7・5が発句(ほっく)である。それを、また300年以上もかけて貴族生活から庶民生活の哀歓を詠む詩として完成させたのが連句である。形式はそのままに内容をより底辺の人たちの景色に近づけたのである。そのそもそもの伝統は万葉集に防人の歌、読み人不詳の歌などが納められていることにはじまる。 列島人は上昇意識のみならず、下降意識もいにしえの昔よりもってきたのである。それは万物に命があり、神にも鬼にもなるというアミニズムの精神が根底にあるからだろう。 江戸時代には俳諧の発句は、紙・筆が高価であった時代に、その体感的なリズムが記憶にとどめやすいため、読み書きの基本教材となり、身分は低くても立身出世の手立てとなったので大流行したのである。列島人の識字率が抜群に高いのはそのせいである。 その俳諧の発句を独立させたものが俳句である。かくして、ようやく庶民の心のうつろいを言葉につかの間とどめ得るもっとも手軽でもっとも奥深い詩形を庶民がはじめて手に入れたのである。これは素晴らしいことであった。その5・7・5を基本とする短詩には本来、俳句とか川柳とかいった区別はなかった。今もこれからもそうである。しかし、私は20歳の時に俳句に目覚めて以来、ここに大きな陥し穴があることを50年以上もみつめてきた。それを以下に述べる。 アートとは、「術」であり「芸」である。それぞれの心に去来するつかの間の幻影や感動を受け止め、目に見える形にするのが術(技術)であり、芸(型)なのだ。 その際、問われなければならないのは、そこに「詩」があるかどうかだけなのである。それを常に問い続けることこそが芸術であり、常に詩の可能性を追求する人こそが芸術家なのである。天賦の才に恵まれた少数の人は別にして、庶民にちょっと毛が生えただけの大多数のものにとって「あるがまま」の存在は「詩」からもっとも遠い。それに無自覚な、すなわち、自らの庶民性に無意識のまま表現してよしとする負け犬の遠吠えのような時事俳句や放言を私がとりわけ嫌うのはそのためである。政治批判にも「詩」は必須であると考えるからである。 だから、私は自他につねに「詩」を問い続ける態度を「ちょっと背伸び」という言葉で表現し、口を開けば周りの人たちに勧めている。 芸術は、投機蓄財の手引きとして画商が決めるものではないし、芸術評論家や文芸評論家が権威付けするものでもない。民藝にも、美術館に並ぶ評価の定まった芸術作品にも、商業誌がよいしょする偉い俳人や作家の作品にも、誰にもみせることのなくひそかに綴られる日記にも共通してあるものだと考える私にとって、唯一の価値基準は、そこに「詩」があるかどうかだけなのである。 きのこと発酵文化の飽くなき追求を続ける「月のしずく」は、人間社会という、すくいようのない「非詩」の世界に「詩」を見出していくきのこ目をもった人たちの記録なのである。

2021年01月05日

コメント(0)

-

去年今年(こぞことし)

そろそろ蝋梅の開花のたよりが届く正月三日。年末から年始にかけて、長い間音信が途絶えていた私の娘の年代のきのこメイトさんからちらほらと便りが届きはじめました。とりわけうれしいのは、ロスからドイツへ赴き、今はスイスにいるOさんからメールが届いたことです。アメリカへ発つ前、生駒山のアミガサタケ・ツアーに招待し、ロス・アンジェルスからもきのこ便りのみならず、MOOKきのこのカリフォルニアきのこ便りを届けてくれていた貴重な人財でした。 こうして、コロナの脅威が広がり始めるにつれ、疎遠になっていた人たちからちらほらと便りが届くようになり、これもおそらくはコロナのお蔭だと思っています。 月のしずくの新時代の幕開けにふさわしいお正月。いよいよ明日から本格的に始動をはじめます。今日、年末からの懸案事項であった夜の顔不思議な俳句会の報告と次回の投句一覧をようやく皆様に送りました。

2021年01月03日

コメント(0)

-

新春恒例 墓参と慰霊碑参拝

元日の朝、ビルの谷間から垣間見える光る海を眺めてから市章山直下の墓苑の磴をのぼる。 夏帽子を肩にかけ、ダンディーな地蔵に挨拶してから祖霊の墓に詣で、しばし黙祷。小学校の頃から何千回となく挨拶してきたおじぞうさま。 こじんまりと鎮もりかえった我が家の墓。霊位も満杯となり、残る方が僅少となった墓。いずれさざれ石となるまでにはすべてあばよとなるばかりの眷属がちらりほらりとご挨拶。 それから踵をかえして、六甲の護国神社へ。かっては、灘区民は五毛天神、別名河内大国魂神社に初もうでをしていたが、最近ではこちらのほうが盛況のようだ。オープンで明るい雰囲気がただよっているからだろう。コロナ禍にもかかわらず、列をなしていた。もちろん明治以来のナショナリズムとは無縁で、祭神とも無縁。神社であればどこでもいいという鷹揚な考えに基づいている。これこそが日本人のもっとも大切にすべき心情だと私は考えている。ここでゆくりなく、瓢吉庵油坊主さんと実存哲学者の神尾さんに出会う。 こちらもひっそり佇む異民族慰霊碑。コロナ禍にあって、自然宗教による自己規範の新たな基準を急ぐ私としては、日本型の寺社をはじめ、あらゆる宗教文化の担い手はもっと真剣に自身の立場、役割を自覚するべきで、そのためにもこの慰霊祭は大切であると考えている。 宮司さんには新年のあいさつにかえて、本年は神社庁の意向がどうあれ、慰霊祭を斎行しますのでよろしくと挨拶しておいた。かくして新年はしめやかに明けました。あらためて新年あけましておめでとうございます。

2021年01月02日

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- ゲーム日記

- 基本無料ゲーム「艦隊これくしょん」…

- (2025-11-27 08:57:00)

-

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- 僕の夢のコレクション(158) タイムク…

- (2025-11-25 23:57:08)

-

-

-

- 鉄道

- #葛飾区 柴又帝釈天 & 寅さん記念館…

- (2025-11-27 09:45:32)

-