2023年01月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

スーパーきのこ時代のアート

☆大坂北区紅梅町のギャラリー■びー玉 手づくり絵本で知られるぴー玉で「先生の手」展。このやや抽象的なテーマをどう消化しているかが面白くて覗いた。 上畑ナオミのコ―ナー。私の周辺では数少ない<言葉にかかわる作家>である。私が夜の顔不思議な俳句会をとりわけ重視しているのにはそんな意味がある。作品の完成度を目指す作家は、同時並行してその意図を言葉で表現する術を持たなければ滅びるというのが私の信念である。 短歌作家の母が師匠だという彼女の母の遺稿を綴った短歌集。それと手を描いたナオミさんの初のリトグラフ作品。 この企画展がこのあたりから立ち上がった事を匂わせる展示であった。 奇しくもかって教師をしていたナオミさんの教え子でアーティストの某氏が、この企画にアーティスト彼女の母の面影を描いた作品が対面に飾られていたのが印象的だった。 この企画展でとりわけ面白いと思ったのはK.バンジョウさんの存在。神の手わざを感じさせる作品の数々に驚かされた。番匠とは大工さん必携の直角金尺のこと。かって私は琉球の芭蕉布で見たが、それが番匠の図案化であるらしい。この番匠金尺の図案に魅了され、作家名もK.banjyoを名乗ることになった大阪人だそうだ。 この作家はパッチワークアートが表現の中心にあるが、実に多彩で、買い求めた1996-2022年の作品集には私の大好きな宮沢賢治の「やまなし」の絵本作品があり、ぜひ手に取って観てみたいものだと思った。言葉にかかわるとはこの作家の作品にプラスしてある作品集の関係を意味している。作品集には、きのこ作品も散見でき、きのこにも関心がおおありのようでなかなかうれしい出会いだった。 私の想定するスーパーきのこ時代とは、きのこに代表される人間にとってはいつまでたっても異生物である生き物世界に愛情をそそぐ人たちが21世紀のともすれば絶滅に瀕したこの地球のバランスを回復する真のアーティストだろうと考えるところから出発している。 IT時代からAI時代を経て、メタ・バース時代に突入した現在、現実世界と仮想世界の境目がますます希薄化している。この時代を無意識に積極的に推し進めているのは、実は身体を捨てたがっているゲーム世代と言われる私達の孫以降の世代なのだ。そんな時代に<自分たちは悲しみや痛みを抱えていても、どんなにつらくても人間やめてはだめだよ>としっかり自分自身を取り返すためのアートを生み出す人たちこそゆるやかにつながらなければならないと思っている。個性的で唯我独尊のアーティストたちがつながるなんて所詮無理だと誰しも思うだろうがそんなアーティストたちを抱える多くの画廊が中心になってゆるやかにつながりアーティストやアート作品をギャラリーで私物化、死蔵化せずにヘテロソフィア・アート(異生物の叡智を具象化する芸術)の流れに適材適所配置していく曼荼羅の作業がいまこそ求められているのである。きのこはそんなリアルとバーチャル・リアルを二つながら具有する地球唯一の生きものだというのがわたしのきのこ観であ。私はこの流れを実現するためにこそJ-FAS日本キノコ協会を作りずっと地道な活動を展開してきた。☆神戸トーアロードのアトリエ苺小屋 おりしも、ときおりきのこ関連の作家たちが個展を開くアトリエ苺小屋では「深海」展が開催され、椿﨑和生、山下克彦、瓢吉庵油坊主、たねいねりえこなどの私の仲間たちが顔を並べていた。<深海>もまた、陸生動物の我々にとってはリアル世界であるとともにバーチャルリアリティの世界でもある。 こうしてみれば、われわれ人類は、夢を具象・具現化することを進化とか進歩とか呼んでひたすら追い求めてきたことになる。「人間とは、未来へ自己を投企する存在」とした実存主義哲学がはじめて人間に固有な存在様式を提示して以来、次々と夢が現実化されてきて、今やその仮想であり夢でしかなかった世界が実体化するまでに膨れ上がってきたのである。 ウクライナ戦争がそんな世界の到来の中でその違和感、問題点を改めて提示している。戦争ゲーム化したマスコミ報道に各局しのぎを削り評論家各位がゲーム感覚で戦局の行方を口角泡を飛ばして論じているが、そんな間も戦場では実際に無数の罪なき人たちが身体を引きちぎられ、血を流して思わず目を逸らしたくなるような悲惨さの極致の姿で虫けら同様に死んでいっているのだ。その痛みをわがものとし、即時停戦の方途を探り、語る番組がまったくないのが今の日本である。それを防衛力強化へとひたすらつなげようとする意図がみえみえである。これをおかしいと思わない大人が多すぎるのが不思議でならない。 苺小屋での椿崎和生氏の<深海>は、彼の意識の深層にある原風景。聞くところによると、彼の兄が乗船していたという巡洋艦・那智が眠るマニラの海底のようである。 那智はレイテ沖海戦で艦首を失って満身創痍のままマニラに到着。そこでさらに米軍の攻撃を受け遂に沈没したと聞いている。 五島列島のクジラつながりだと思っていた和生氏と脳天気の私がなんとなくつながってきた深層のものがここにきてようやく明らかになった。 その苺小屋での「深海」展を教えてくれたのが、きのこ友達のたねいねりえこさんだった。以下が彼女の作品である。 こうしたきのこ魅せられたにアーティストが私にとってはもっと重要な作家であることは言うまでもない。きのこは21世紀の地球を覆うメタバース世界の人類の明日をしめしうる唯一のリアルな生命体なのだ。そんな意味で今回の苺小屋さんの企画展は私にとって画期であった。 思えばかってこのアトリエできのこ展を開いた別所さんだったかから他日送られてきたソライロタケ作品(以下の作品)もわたしの部屋に大切に飾っているが、この方もご健在でキノコヅキさん名で活動を続けているという。いつか御会いできるのを楽しみにしている。 私たちにとって永遠に無縁なままの生きものたちは無限にある。その殆どは絶滅の危機に瀕している。そんな中でも、きのこをつくる菌類は21世紀の夢と現実が並行して具象化する時代を先取りして存在したもっとも人類に酷似した唯一の生物なのだ。 それが私のいう「異」でくくられる膨大な生物群であると同時に隣り合う異人たちでもある。この「異」から出発したアートこそが21世紀の持続可能な地球を指し示す視点をもっていると私は考えている。神戸護国神社で昭和の日に開く異民族慰霊の集いもそんな思いで続けてきた。 そんな異生物の「異」の代表たるユニバースとメタ・バース世界の両世界を股にかけた<きのこ>から出発した作家というのは私にとっては、かけがえのない人たちなのである。 このキノコヅキさんのソライロタケやたねいね作品のクヌギタケとおぼしき手仕事には、ヘテロソフィアアートへの萌芽が脈々と波打っている。

2023年01月31日

コメント(0)

-

睦月の終わりと始めが交錯する日々

定点のショット 名残り雪の角山 グレゴリオ暦一月の終わりは旧暦の正月のはじまり。月々の下旬は、西欧と東洋の時間が交錯する貴重な日々。 フキノトウが顔をのぞかせても不思議でないかってのお正月の風景が農村部の方々で伺えるまでになった。 旧正月あたりからようやく冬らしい日々が続き、列島では久々に日常的な冬景色が各地にもたらされた。 しかし、温暖化でかっての日常はすべて異常に扱われ始め、マスコミはあらゆることを過剰に報じ続けている。 かつての国有鉄道であったJRはそれを受けて率先して車両の遅延、運休を乱発、社会の底辺で働く日雇い労働者たちの仕事の足を奪い、彼らを輸送する義務を放棄してしまうというゆゆしき事態が日常化しはじめているのは気がかりだ。昨夜は、ジョニー・デップの「みなまた」をたまたまケーブルTVでやっているのを観てしまったが、なんとも感動に乏しい、あらゆる意味で詰めの甘い映画であった。 車の窓からのショット この1ケ月は、物事がゆっくりと動きはじめる日々の連続だったが、昨日2つのギャラリーをはしごして、このひと月でもとりわけ有意義な時間を過ごした。如月(着さらぎ、重ね着)まであと2日。春が来る前にやるべきことがふつふつと芽生えはじめているのはうれしいかぎりだ。

2023年01月29日

コメント(0)

-

土地の記憶 墓マイラーの日々

マダラーノフ20歳の頃の若書き俳句 青どんぐり瀆神(とくしん)の掌にぎしと鳴る この国には夥しい神社と鎮守の杜が残されており、それは歴史に埋没した土地の記憶を伝える<場>であると同時に、その地域の人たちのコミュニティーの中心となっている。そこでは現在も神社庁所管の神官が年中行事に順って祈りの場として機能しているのだ。名もない小祠であっても、近隣の善男善女の誰それが世話をかって出て、祓い清められている。 信仰心はちょっぴりあっても宗教心の皆目乏しく、むしろ神を冒瀆する行為も平気でやり続けてきた私だが、きのこの声に誘われて野山をさすらい夥しい神社、仏閣、磐座、古墳、祠、甘奈備山、神籬、石仏、野ぼとけ、磨崖仏、五輪塔を訪ね、ついにはただの道のべの石くれにさえ手を合せてきた。思えば物心ついてからは墓ばかり巡ってきたことになる。 それは畢竟、声なき死者たちとの邂逅であり、夥しい数の無名の人々への弔いの旅であったとふりかえっている。今風の言葉で言い換えれば墓参り人、ハカマイラーの日々であったということだ。 それはこの夢みるきのこブログのほとんどがお墓詣りの記事で満たされていることでおわかりいただけると思う。 きのこたちの声は、おそらくその土地、土地の記憶の底にうごめく人たちの魂の呼び声だったのだろう。こうした土地の記憶を辿る行為を無意識に続けてきた私は、よほど罪深い人間でもあったに違いない。 名も無き植物は皆無に近いが、名もないきのこはどっさりある。 生への執着や未練を土地の記憶に重ね合わせることで、そんなきのこたちにあえかな夢に託して、おびただしい数の亡者たちが私を呼んでいたのであろう。 忍阪にて 衣通(そとおり)の産湯井かわく冬いちご 凍て棚田うねうね忍坂(おっさか)王家の谷 さて、そんな人たちの<たまゆらのいのちの声>を、私の<生の未練>に重ね合わせてどう応えることができるかが私に残された唯一の課題である。

2023年01月27日

コメント(0)

-

夜の顔不思議な俳句会のこと。

プラネットアースの「は・る展」でみつけたTさん作品のコガネタケ 今日は、基本・月々の最終木曜日夕方5時半より、大阪南なんばOCATで開かれる"夜の顔不思議な俳句会"の日。 スーパーきのこ時代のアーテストは、創作に自身の肉声をふきかける魂入れ作業をぬきにしては大成しないことを肝に銘じてすこしずつ言葉の訓練をはじめなければならない。寸言でもよい。その作品に込められた意志を過不足なく自身の言葉で語りきる努力をはじめよう。 それが21世紀を生きるアーティストにはもっとも緊急かつ切実な課題となる。俳句と格闘して56年あまり寄り道人生を楽しんできた私がかかわる"短詩のサロン"は、そんな意味で続けてきて11年になろうとしている。 菊池享、米岡隆文が、懇切丁寧にそれぞれの日々の心の動きを短詩であますところなく語りうるための、技術ではなくハートについてしっかりと手ほどきしてくれる。 月々参加して対面でそれぞれの"今"を共有するのもよし、通信でもよし。この記事をごらんになった方はぜひ最初の一歩を踏み出してほしい。 しばらく体験参加で心が動いたら、サロン会員となって月々5句まで、会場費補助として千円を託して、まずは言葉に魂を吹き込む作業からはじめよう。

2023年01月26日

コメント(0)

-

道草人生の折り返し点・大和申楽発祥の地

法隆寺の斑鳩にある風の神の龍田神社別宮は金剛座(坂戸座)の発祥の地。 桜井市外山(とび)の地は、神武東征の終着点の鳥見山があり、そのふもとの宗像神社は高市皇子を祀る。そこが宝生流の発祥の地。 結崎の寺川沿いにある面塚は、観世座発祥の地。近くに十六面という地名も残り、その隣の西竹田(川西町)にも金春屋敷跡があるという。 田原本町にある秦楽寺。この門前に金春流の金春屋敷があったとされる。 そして味間にある若き日の世阿弥の参禅の地である補厳寺。ここは大和盆地には珍しい曹洞宗の寺。しかし、既に廃寺になって久しい。 ここからほど近い物部守屋のゆかりの地・村屋(守屋)神社あたりが楽戸郷の故地とされ、四天王寺、法隆寺の楽人を輩出した。この味間という地名は、日本各地に宿や別所として残っており、かって、この場で述べたことがあるが、円満井座のルーツと思しきえのは井(えのはいざ転じてえんまいざ)のある飛鳥の向原寺(むくはらでら、こうげんじ)に止住したとされる味摩之(みまし、転じてあじま)が、各地へ散っていったことが偲ばれる。 思い立ってはその都度訪ねて来た大和から近江、京都、若狭の地は、考古学のフィールドの如く地層を一枚一枚剥がしていくように時空の積み重なりが響き合って少しずつ互いの関連が見え始めてきた。これも道草人生ならではの愉しみである。

2023年01月25日

コメント(0)

-

令和版・野ざらしの旅に出よう

秦氏たちの影が見え隠れする嵐山・大堰川の渡月橋 この1月、心に決めたこと。 それは芭蕉に倣い、私にとってのバーチャルリアリティである心の中の荒涼たる世界へ旅をはじめようということ。 それは、聖徳太子の時代にはじまり、奈良、平安、鎌倉、室町、安土桃山を経て芭蕉・蕪村の江戸時代までを杖なしに歩き続ける旅。 それはきのこと決定的な出合いを果たした直後から私が夢見てきた多くの時代のスーパースターたちを支えたきのこたち、すなわち目には見えぬ庶民の力を復元する旅。 それは今風の言葉に換言すれば、権力と権威の問題、政治と芸術文学の問題、はたまたリアリティとスーパー・リアリティの問題、IT、AIを経てメタバースが現実化してきた時代における生き物としての人間がメタ・バース世界というパラレルワールドとつきあうエチカの問題に尽きる。きのこは私にとっては、それを如実に訴え続けてきたこの地球上で唯一のメタバース生物なのだ。現在はスーパーきのこの時代の真っただ中にあると感じている数少ない菌友のほとんどは鬼籍に入ってしまった。 私は20世紀がきのこの時代だと考えてきのこ暦第Ⅰ・Ⅱ期の16年を通じて日本キノコ協会によってその啓蒙活動に専念してきた。21世紀はすでににスーパーきのこ時代に突入して久しい。 2009年の第Ⅲ期よりは、それを意識したムックきのこクラブの聖地の旅を続けてきたが、第Ⅳ期はその深耕、整理の季節。そしてまもなくはじまる2025年よりは第Ⅴ期を迎える。そろそろ腰を上げないと時間がもたないとのんびりものの私もいささかおもらししそうなあせりを感じ始めている。 ♪~見渡せば花も紅葉もない~♪、菌類の夢の形・きのこだけがみおつくしのように点々と行くえを灯すはなはだ心もとないひとり旅だがそんなきのこを頼みにとにかく歩き始めることにする。 この正月3日、芭蕉の野ざらし紀行展の嵯峨野を訪ねたのにはそんな意味があった。 1月22日(旧暦のお正月)のラボMのアニメ『犬王』鑑賞のサロンのあと、参加者に引導を渡してようやくその一歩を踏み出す時節の到来を実感するに至った。 "野ざらしの心に風の沁む身かな" こんな芭蕉の心境にはほど遠いものだが、まずは日本最初のバブル期を演出した天平の良弁からはじめよう。 3月のラボMのサロンを良弁・聖武天皇のゆかりのある『東大寺萌ゆ』としたのはそんな意味がある。良弁ってなに?。と思った人は是非どうぞ。

2023年01月24日

コメント(0)

-

ブイカ

きのこアート仲間の桝井くんから贈られてきたCDは、マジョルカ出身のマルチシンガー・ブイカの"El Ultimo Trago"だったが、これは久々にしびれた。ネットでざっと眺めるとスペイン語を母語とするジプシーだとか。R&Bはもちろんフラメンコ、ジャズ、ロックとそのそれぞれの個性的な音楽の魂の部分をさらりと抉り出して歌い聞かせる天性の歌姫で、このアルバムではキューバ出身のチューチョ・バルデスのピアノがまた素晴らしい。カエターノとのデュエットも入っていてなんとも最高であった。 同時にカエターノのお姉さんのマリア・ベターニャも届けてくれた。去年『月のしずく』で紹介したガル・コスタの最新作と同時期に発売されたことは知っていたが、こちらのほうは買わずにいた。 ガル同様、元気でいてくれてうれしい。80年代にブラジリアン・ミュージックを聴きあさっていた頃のままの声が溢れていてとても懐かしく受け止めた。

2023年01月20日

コメント(0)

-

秦氏たちの夢

奈良県川西町・結崎の面塚あたりを流れる寺川 古代には湖だった奈良盆地は、四方を囲む山辺の水際から人々は住み始め、やがて幾重にも川筋が網の目状に出来上がり、湖水の水はすべて盆地を二分して貫流する大和川へと注がれ亀が瀬溪谷から河内側へと流れ落ちて行った。盆地の中心地となる今の田原本町辺りには早くから湿原がひろがり、弥生時代に入ると稲作が導入され、人が住み始め集落ができていった。それが今の唐古・鍵遺跡跡である。 田原本町以南から大和川へとそそぐその川筋の主なものを取り上げると大阪側から葛木川(葛城氏の本貫地)、蘇我川(蘇我氏の本貫地)、飛鳥川(推古・天智・天武の王城の地)、寺川(大和秦氏の密集地)、初瀬川(古代都市纏向と三輪王朝の地)、布留川(物部氏の本貫地)となる。 私はこの中でも鏡作神社の密集地の寺川に注目してきた。古代人は、少なくとも馬が導入されるまでの数百年はこれらの河川のネットワークを利用して水上交通によって結ばれていったようだ。 私達がムックきのこの旅で法隆寺にはじまり大和のきのこを訪ねる旅として10数年をかけて探訪してきたのは、これらの河川とそこに住む人たちの統合の象徴たる聖地の神社仏閣を訪ねる旅でもあった。そこで出会った二大勢力は物部氏と葛城氏、さらにその末裔を任ずる蘇我氏であり、この古代の二大勢力を結びつけ支えていたのが彼らよりさらに大きな勢力であった秦氏であったことに観阿弥・世阿弥を訪ねる旅でようやくやっと理解できた次第である。 秦人たちは氏族と一括されたことから多くの誤解が生まれたが、彼らは血縁集団から成る氏族とは異なり、職能で結びついた血縁関係の希薄な擬制的な集団である。したがって貴族以外はすべて奴隷であった身分制度の厳格な時代においては、秦氏たちは正史に登場することはきわめて稀であった。しかし、彼らはそんな身分制度とは無縁に「経済」の語源である「経世済民」の字義通りに技術力とその生産能力を武器として民を救済する真の主戦力となって地方に浸透していった。彼らは目には見えぬ形で、天皇家と庶民をしっかりと結びつける媒介者的存在となったのである。 私が生物界におけるきのこの役割、すなわち地球における菌類の役割を調べる内に古代から中世における秦氏の役割に気づいたのはいわば必然でもあった。微生物の中で唯一われわれの目にも見えるきのこを生じる真菌類は、日本史における秦氏そのものであると確信したからである。その秦氏たちが信奉したものがインドから中国、朝鮮半島を経る間に道教や景教、拝火教、ラマ教などの様々な国々の宗教バリエーションを巻き込みながら伝わった仏教であった。 そして、大和盆地を皮切りに、物部氏や葛城氏、蘇我氏などの有力な豪族に随伴し、彼らの版図拡大と同調する形で全国津々浦々に勢力を広げていったのである。やがて彼らは嵯峨野の桂川流域に入植し、京都の太秦を中心に秦氏の本宗家を形成していく。それが蘇我氏の時代に頭角を現した聖徳太子とペアを組んだ治水灌漑事業に長けた葛野の秦氏・河勝集団であった。 秦氏とは、誤解を恐れずに言えば、国土開発と文化振興の主流を担って活躍した徹底した殖産興業の商工農民からなる技能集団だったのである。 彼らがその精神的支柱としたのは、新羅由来の道教と不可分な在家仏教の神であった。その彼らが渡来のはじまりより思い描いた夢は、白鳳期、飛鳥、奈良、平安、鎌倉、室町と実に息の長い地道な活動によりそれぞれの時代のスーパースターをパトロネージュすることで徐々に実現していった。彼らがパトロンとなって世に送り出した人物こそが東大寺の良弁であり、空海、最澄であり、法然、親鸞、日蓮であり、観阿弥、世阿弥や室町の阿弥を名乗る阿弥衆・同朋衆の多くであった。それがひいては仏教文化を基調とする世界に類のない文化の基層を築きあげていったと私は考えている。 奈良県田原本町法貴寺の法起寺跡を流れる初瀬川あたりから眺めた三輪山 この春からは非力をかえりみず、そんなことの断片を様々な形で書きとどめていきたいと思っている。

2023年01月19日

コメント(0)

-

大和申楽四座を巡る旅

味間 補厳寺 10年前、日本全国に散らばった四天王寺楽人と聖徳太子・秦河勝とのつながりを探るため田原本町の味間集落を中心に村屋、秦荘から桜井の向原寺(豊浦寺址)を歩いたが、今回はさらに世阿弥と秦氏との関係を調べる目的をもってその関連地と思われる土地を11ケ所を駆け巡った。そのへそにあたる寺はまたしても味間の補厳寺である。 世阿弥が30歳の頃、曹洞宗のこの寺で禅を修学したと伝えられている。世阿弥夫妻の法名がこの寺に残されていたことから一説には70歳を過ぎて佐渡へ島流しとなった世阿弥がゆるされてひそかにもどりここで晩年を過ごしたとも伝えられるがそれはおそらくありえないことと思われる。 さらに秦楽寺。ここは元伊勢伝説の笠縫の檜原神社とのからみで数回訪れているが、近年妹の主人の母親がこの寺の出だと知り改めて訪ねたら、はじめて本堂で副住職の話を聞くことが出来た。 この秦楽寺は、楽戸郷が設置された味間の近い村屋にある村屋坐弥富都比売神社にあったと聞く。そこから天王寺や法隆寺の祭事の際には楽人が参じたという。そののち観世座が分かれてこの地に移ったとされ、村屋の秦楽寺は新楽寺と寺名をあらためたと聞く。 糸井神社 ここでは宮司さんの特別な許可を得て拝殿にあがらせてもらい貴重なおかげ踊りの絵馬をまじかに鑑賞することができた。 結崎にある糸井神社は呉服・綾服(くれはとり・あやはとり)神を祀る神社であるが、観世流(結崎座)の能楽とは縁が深く、祭神が秦氏に所縁のあるアパレル業界の神であることを確認した。この神社のわきを流れる寺川の川向こうには面塚があり、あるとき大音響とともに能面とねぶか(ねぎ)が天より降ってきた言い伝えが残されている。 村屋神社参道 世阿弥の参学した補厳寺にほど近い村屋神社。元・秦楽寺があったとされる。村屋坐弥富都比売(むらやにますみふつひめ)のみふつは御ふつで物部の布都の神が原義であろう。 聖徳太子・秦氏の痕跡を訪ねると必ず物部の匂いが濃厚に立ち込めるのがうれしい。蘇我物部の戦いのあと、この地に守屋の皇子をかくまったという伝承があり、今も守屋姓の家が代々宮司をつとめてきている。 村屋坐弥富都比売神社 今回の旅での私の最大の収穫は、この村屋神社でスパークした。壬申の乱に際しての伝承からは物部氏、大海人皇子と高市皇子とのつながり、さらにこの守屋の地と三輪山の大神氏が深く関わっていることなど、10年越しにあれこれ悩んできた空白部分が一挙に火花を放って結びついた。コロナ禍で守屋宮司の関係者が陽性となったためお会いする事はできなかったが、きのこの菌糸のネットワークは思いがけないところで私に重要な示唆を与えてくれる。この10年間で得た新たな知識の様々な断片に足下の菌糸体が土地そのものの記憶をからませてくれ、面白いように整理されていく。 村屋神社には10年前には見過ごした物部神社も整備されて社叢の杜に建てられていた。 今回、斑鳩の龍田神社別宮の坂戸座(金剛流)、この写真の桜井市外山(とび)の宗像神社脇にある宝生流発祥の地の碑、金春屋敷跡の秦楽寺、結崎の糸井神社と面塚に見る結崎座(観世座)をすべて回った。 取るに足りない10年越しの悩み事でも、持ち続けることで今回のようにラッキーな出会いがあり、禁足地であったところへ立ち入ることもでき、格段の進展を遂げることもあるのだ。「継続は力なり」ということをしみじみ感じる旅であった。 次回の「月のしずく」では、10年前に田原本を訪ねた折のこと、去年同地で鏡作神社6座を巡った際に考えたこと。そして今回の大和申楽四座の旅をチャンプルーにして面白い仮説を提示したいと思っている。

2023年01月18日

コメント(0)

-

プラネット・アースにて

元町高架下再開発の移転で半年後には閉鎖されるというプラネット・アースに行ってきた。ここには過去度々訪ねてきてはいるが、オーナーが私の高校時代の2年ほど先輩で、また友人の友人であることや、ギャラリーきのこの常連さんがここで個展を開いたりしていたのでその都度訪れて親しみを感じてはいたものの、オーナーさんとすれ違ってばかりであったが、きのこ作家のたねいねさんがこちらの常連で、今回の「は・る展」でも出展されているとのことで、ようやくオーナーの宮崎さんとも会うことができた。 落葉の間から一斉に顔をのぞかせているコガネタケの群生を「黄金の山」と見立てての作品とのこと。コガネタケとシモコシ(きしめじ)との差異を造形するのに苦心の跡がみられてほほえましい。 昨今の若い世代のきのこファンは野山のきのことは無縁に図鑑や写真で知りえた知識だけでイメージをふくらませて作品づくりをしている方が多いが、この方はそんな中でも積極的に野山のきのこと付き合いを重ね、その出会いのときめきを作品にしているので大いに期待している。なぜならスーパーきのこ時代は肝心のきのこに愛情をそそぐことを通して見えてくる細道をそれぞれの方法で通過しなくては到底この地球を輝かすアート世界にまで到達しえないと思うからだ。 オーナーにプラネットアースの今後のことを聞くと、かっての古巣の元町商店街6丁目の本通りで再開する予定だとか。 名物の玄米カレーとコーヒーを頂きながら話しているうちに高校時代の友人たちの写真家やアーティストたちがちらほら覗きはじめ、同窓のよしみでしばし歓談したのち、ひとまず安心してお別れした。

2023年01月17日

コメント(0)

-

エストニア映画『November』

水上勉にぞっこんで若狭狂の桝井亮さんから久々に電話があり、興行最終日だというエストニア映画への誘いがあったので急遽夕間暮れの大阪へ。 久しぶりに歩いた梅田北のシネリーブルまでの道は遠く全く変貌の一途を遂げつつあり、昭和生まれの私には別世界となりそうな地域だと痛感した。 映画は、バルト三国の11月に死者の日を迎えるエストニアの神話に取材したものだが、悪魔に魂をうった寒村での愛し合う男女のエロスとタナトスを前面に押し出したダーク・ラブ・ロマンスだった。 ストーリーもさりながらモノクロ映像がなんとも素晴らしく、もちろんデジタル処理によるものだろうが、私にはかって山岳写真に凝っていた頃に愛した赤外線フィルムの画像の数々を思い出した。 ドイツ支配ののち、ソビエトの共和国の一つとなったエストニアの政治的な桎梏も織り交ぜながら、死者と聖者とカソリック教会と死霊や精霊の同居する神話世界と現実の交錯する幻想的な映像には魅了されっぱなしだった。 まもなく神戸の元町映画館で上映されるらしいが、ロシアともヨーロッパとも異なる北欧圏の文化が香り立つ東欧映画で映画ファンなら必見の作品である。

2023年01月13日

コメント(0)

-

マイ古代史、3つの課題

五條市の本陣あたりで紀の川から吉野川へと名前がかわる。 数年前、四国は阿波の忌部氏の史跡を訪ねて感じるところがあって、去年1年かけて、淡路島の育波からはじめて紀の川河口から遡り、丹生都姫神社を辿り、五條から吉野川へとさらにさかのぼり宇陀までやってきた。それは神武東征の真実をさぐるプロジェクトであった。次月の井光(いひか)の井戸を巡るスーパーきのこの旅でいよいよまとめの時節を迎える。 私の<きのこに聴く古代史の旅>の基調は、生物界におけるきのこをつくる菌類の役割を我が国の歴史に照らし合わせた際にまったくきのこ同様の重要な働きをしながらその実態はほとんどしられていない古代最大の氏族・秦氏の存在に気づき、その痕跡を掘り起こす旅に終始してきた。 そのきっかけは、わが国の仏教思想史への関心から、まず高野山の空海、葛城山の役小角、法隆寺の聖徳太子、山背の秦河勝、金勝山の良弁、比叡山の最澄、白山の泰澄、下賀茂社の鴨長明、神護寺の和気清麻呂、浄土宗開祖の法然、時宗開祖の一遍、そして中世の悪党の系譜につらなる能楽の観阿弥・世阿弥親子と辿ってきて、その背後に見え隠れする影がまぎれもなく秦氏たちであるとの確信を得て以来のことだ。 この国の歴史の本当の主役は名わき役に終始した渡来氏族の秦氏ではないかと考えるようになって私の道草だらけの旅ははじまった。 吉野川尻とはこのあたりだろうか…。 30年近く取り組んできて、まだまだはじまったばかりでほとんど白紙の状態であるが、そろそろ生き物としての時間が残り少なくなってきた。今年はなんとか重い腰をあげねばならないと感じている。

2023年01月12日

コメント(0)

-

卯年の2024年は「堕ちよ 生きよ」で

イカタケ 山口紀子のセラミック作品 人は選択の余地なしにおギャーと生まれ落ちた瞬間から、家族にはじまり、隣近所、学校、地域社会、国家と幾重にも重箱構造に重ねられたシステムの中で生き抜くことを強いられる。 世の年長者はすべて「身のまわりをみてごらん。弱い者はとても生きていけないよ。お願いだから少しでも強くなって後ろ指差されないように生きようね。これだけがあなたに対する私たちのせめてもの願いだよ」と暗黙裡に他者を踏みつけて生きる事を手を変え品をかえ、美徳として植え付ける。 私が渓流釣りをはじめた頃、なぜ餌は上流から下流へ向かって流さなければならないかを考えた際に、魚はそれぞれの縄張りでみんな上流に向いてパクパクしてるのを知って笑ってしまった。 山恋いの人生まっしぐらだったときには、頂上の三角点を踏むこと以外に全く生きがいを見出せなかった私にきのこが「阿呆と煙は高きを目指す。あんさんもまったく同様だね」と今度は反対に笑われてしまった。 生きるとは高みを目指すこと。それを拒めば死ぬほかない。だからわれわれのつくるシステムはすべてピラミッド型を成す。このピラミッド型のシステムのより高みを目指すことこそが人生の目的なのだ。パンツをはいたおサルさんの私たちのほとんどはそう考えて生きており、この論理以外の生き方があるなんて信じたことがない。この流れから逸れることは脱落者、すなわち敗者の烙印を押されてしまう。こうした論理からは、廃炉原発の再稼働も、台湾有事をあおり属国のままの防衛費倍増も、ごく当然のなりゆきでしかない。 そろそろ何の根拠もない中流意識は捨てるべきであろうし、もし大国意識を持ち、Japan as No.1を自負するなら、まず日米地位協定の是非を再検討するべきであろうし、もし、それが不安ならきっぱりと合衆国の星の一つになることを宣言すべきであろう。これあるかぎり北方領土問題に進展はないし、沖縄の悲劇は増える事はあっても低減されることは決してない。 アカイカタケ 山口紀子セラミック作品 しかし、史上初の敗戦を喫し、日米同盟の美名の下で秘密裡にアメリカの属国以下になりさがった我が国は、80年代バブルで湧き、一億総中流意識が定着して久しい。 戦後に生まれ、のうのうと生きながらえてきて令和を生きる私は、70年以上も昔の坂口安吾の言葉を再び思い返している。 「堕ちよ 生きよ」 この言葉が今の私にはもっともふさわしく感じる。 これをもって卯年の年頭のわが所信としたい。

2023年01月11日

コメント(0)

-

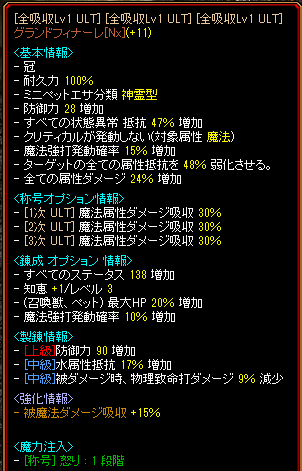

私のメタバース元年 2023年

去年末から新年にかけて私は秦氏たちが世に送り出し彼らの夢を賭けた良弁に始まる古代よりスーパースターの究極の人物像を対話してきて、法然を経てようやく中世の観阿弥・世阿弥と辿り着くことができた。 さらに新年に至って、本書と出合ってようやく私の<きのこに教えられ浅瀬を渡る>長年の旅が一挙に俯瞰できる視座を与えられ、古代謎多き氏族・秦氏たちの現代的な意味をしっかりと把握することが出来、彼らの熱い想いの全貌をもおぼろげながらとらえることができた。 若い人たちが夢中になる身体感覚を全く欠如したアバター(分身)の活躍するゲーム世界やアニメ世界、さらにIT、AI世界に全くの不慣れな私にとって、本書は奇しくも私のメタバース元年と言うべき貴重な知的旅行案内書となり、これから度々ひもとくことになりそうだ。 メタバースは、われわれ生き物の棲む地球の自然世界=ユニバースに対置する言葉だが、マクロ経済学がご専門の本書の著者・井上智洋氏は「コミュニケーションできる仮想空間」と定義しており、ヴァーチャル・リアリティ(VR=仮想空間)すなわち幻想世界がより物神化・現実化され、われわれの住むユニバース(自然空間)を凌駕していく時代がすでにはじまっていることを詳しく、しかも実に分かり易い言葉で紹介してくれている。 このギリシャ語由来の「メタ」は、<芸術は世界を救う>と考えてシュールリアリズム運動にヒントを得て、生物界のスーパー生物・きのこをモデルにした芸術文学の総合芸術の流れであるヘテロソフィアムーブメントのきっかけづくりを果たそうと考えた私のとりわけ好きな言葉で、「メタ」はこの場合フランス語のシュールとか英語のスーパーに匹敵する言葉である。 とにかく凄い内容とAI用語を平易に解説してくれている本書は、コンピューター内のアバター(分身)ではなく、生物の生命倫理の問題、日本経済の近未来、安全保障上の諸問題についてもさまざまな問題を提起しており、近年まれにみる好著だと震える思いで読み終えた。 もちろん、私は生身の身体を捨てたがっている若者たちが中心の時代の趨勢がメタバース一辺倒へと流れる中で、その流れに乗りながらうまく逸らしていくための方途をヘテロソフィアアート(異型すなわちメタ芸術)に託しているのだが、次回の『月のしずく』44号でも本書紹介のおりに少し触れたい。

2023年01月10日

コメント(0)

-

澤山画伯80+3馬力展

『月のしずく』で茶屋町一郎名義で酒脱なエッセーを毎号寄せていただいている澤山輝彦画伯の傘寿以来のプロジェクト、80馬力展はすでに+3回。計4度目の個展となる。 今回はプラネット・アースのオーナーから示唆を得て和紙にかえてすべて段ボールベースの素材による日本画のアブストラクト作品の展示となった。JR立花駅南すぐのスペース〇〇で13日金曜日まで。 もっとも画伯の特徴が現れた画風は、こちらのもの。より自由度が増し本音で勝負といった勢いが感じられる作品であった。 段ボールは顔料をはじくのでそれと格闘しながらの画業と聞いた。 段ボールの筋目があらわなのも面白い。こうした新たな作品に挑戦できるのも命永らえた賜物である。 こちらは連続放火のニュースに触発されて書き上げた作品という。なるほど燃え盛る業火が散見でき、画伯には珍しいかぎりなく具象に近い作品であった。 こちらはわが秘蔵酒の諏訪泉のきのこレーベルの清酒の化粧ケースを再利用して作ったものだと聞いた。きのこレーベルもさりながら、こんなケースで酒を賜るのもまた楽しからずや。この遊び心も画伯のアンチエイジングのかけがえのない領分である。 初日夕刻に訪ねた折には画伯の小学校以来のポン友が二人同座したので、しばし歓談の時をもった。 中央が画伯。右は現役のクラシック声楽家、左は京都精華大学アフリカ・アジア現代文化センター共同研究員で、ナイジェリアの伝統テキスタイルデザインに詳しい研究家。目下2月中旬まで京都工芸繊維大学で展示会を開いていると聞き期間中に訪れる事を約して別れた。 ウサギ年の七草の日はかくして楽しく暮れた。

2023年01月08日

コメント(0)

-

卯年のお正月

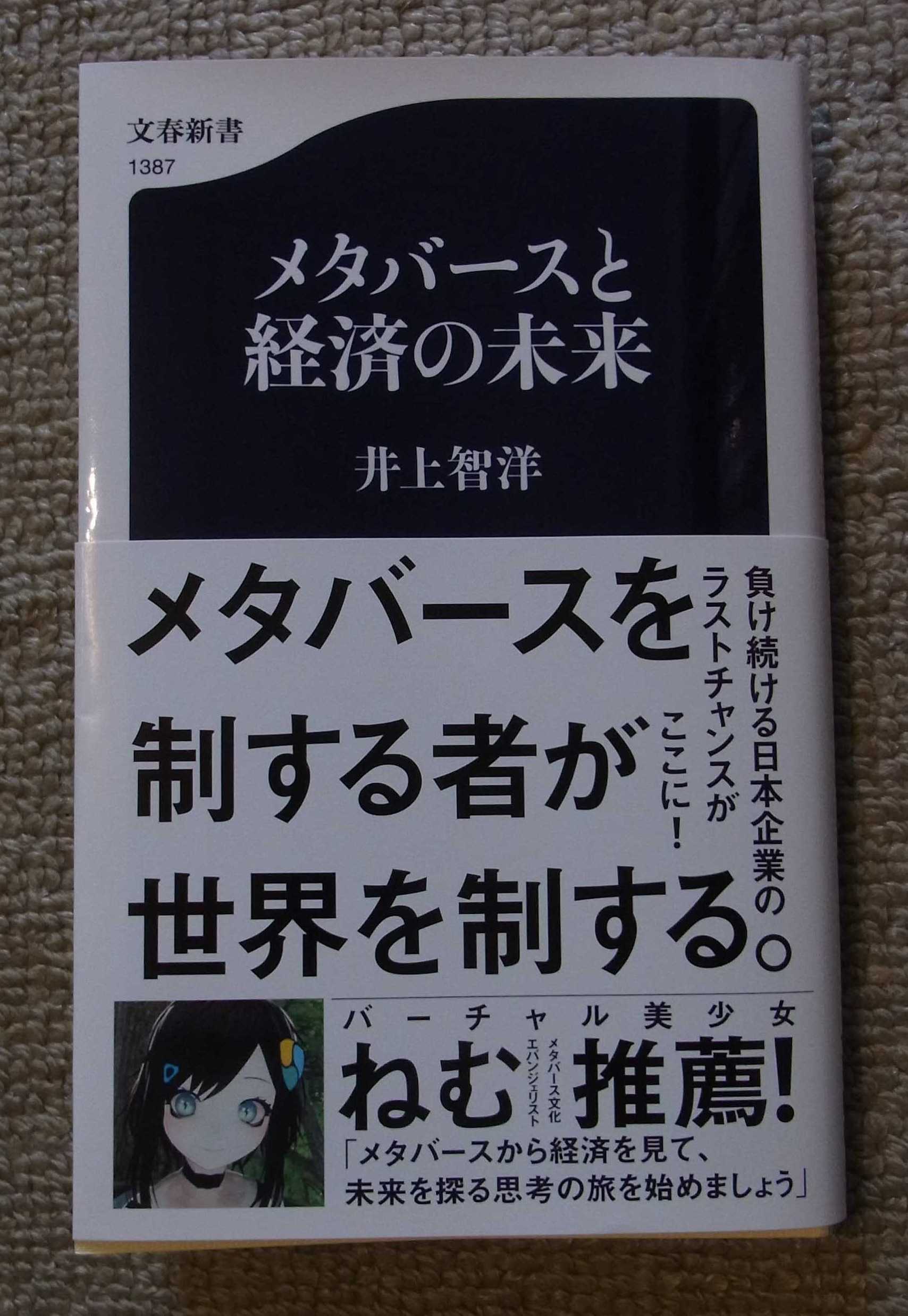

うさぎ年のお正月は、年女をあちらで迎えているあきちゃんのお陰でゆっくり過ごさせてもらった。 昨日は、ついにプリンターのインクパッドが満杯になり、作動しなくなったので新調したついでに図書館で世阿弥関連の書と『続日本紀』五巻のうち平安期への移行期の3巻を貸し出してきた。加えて日本の名著におさめられた「申楽談義」をみつけて震える思いで借りてきた。これこそが世阿弥にまつわる当時の時代の雰囲気をもっとも濃厚につたえるものだからだ。 今は亡き熱血漢・梅原猛のうつぼ舟シリーズは、通読完了、再読に入ったがこのシリーズは、観阿弥・世阿弥の作品論としてもとても面白い。久しぶりに読書のスリルを味わっている。 さらに、スーパーの銀行ATMへ立ち寄った折に、たまたま書店の前を通過したばかりに、われわれの明日の地球を明示した井上智洋の『メタバースと経済の未来』が目に入った。 本書は、昨年来私がAIと生き物の関わりについてずっと考えてきたことに過敏に反応し全身がスパークするほどのショックを受けたので早速買い求め昨夜来、南北朝の室町時代と2050年あたりの近未来社会と令和5年の秒刻みに進行している現在との異質な3つの時間を同時体験しながらどっぷり興奮状態に浸っている。 明日からはいよいよ仕事が始まる。画伯の80+3馬力展もスタートする。卯年の今年は、仕事はじめ直前までしずかにエキサイトさせてもらった。

2023年01月06日

コメント(0)

-

芭蕉真筆『野ざらし紀行』絵巻

芭蕉真筆の絵巻としては『甲子吟行』絵巻の図版を持っているが、これはかって芭蕉が『野ざらし紀行』を題材にして古今の絵巻を超える俳諧絵巻をつくろうとして大垣藩の画師・中川濁子(じゅんし)に自ら下絵を描いてそれに紀行文を入れて濁子に手渡したもので、こちらは『濁子本甲子吟行』と呼ばれ、その元となった芭蕉直筆の草稿が『甲子吟行』絵巻である。この絵巻は芭蕉没後曾良が譲り受け、それに真筆であるという証しに山口素堂が長文の序を書き、それを装丁の際に本文冒頭に添付したものである。その後転々として幕末に至り、さらに数氏の手を経て今日に至っている。 それが昭和十七年大阪で開かれた「俳聖芭蕉翁生誕三百年記念展覧会」で「某氏蔵」として披露されその後再び行方不明になっていたものが今回再発見されたのであろう。 芭蕉の真筆絵巻発見の報に驚いて駆けつけたが、今回の展示品は、私が所持している印刷物の絵巻物図版と同じもので、正確には『甲子吟行』絵巻と呼ばれたものの原画披露であろう。そのいきさつは煩雑きわまりないことから学芸員は分かっていていきさつを端折って新発見としたものと思われる。 しかしいきさつはどうあれ貴重な機会を賜った。 この貞享期、芭蕉の筆跡は大いに変化し、その画期となった時期の作品としてこの絵巻物は研究者たちをよろこばせたし、芭蕉は絵に師をもたなかったので、英一蝶や狩野安信らの影響が伺われるとして画壇からはこの絵巻物をもって芭蕉の画風は狩野派をベースにし、大和絵の技法を採り入れたものとされた。 この正月はそんなめっけもんの一日を賜った次第である。 いなかっぺの芭蕉は俳聖と仰がれたお陰で、こうして自筆絵巻が残り、都会もんの蕪村は画俳二道を貫いたお陰で作品が碧悟桐らによって散逸を免れ今日われらの目を楽しませてくれている。 庶民のわれらの生きる未練はどのような形をとればもっとも真実に近い姿を伝えられるのか。それが私の『月のしずく』で行きつ戻りつしてきた唯一のテーマでもある。 野ざらしを心に風のしむ身かな にはじまり、道の辺の木槿は馬に喰われけり 明ほのやしら魚しろきこと一寸 海くれて鴨のこえほのかに白し 山路来て何やらゆかしすみれ草 辛崎の松は花より朧にて など私の好きな句が芭蕉の真筆で味わえる 二月堂での作 水とりや氷の僧の沓の音 もあり大満足。のちに蕪村が屏風絵に仕立てた『野ざらし紀行』があるがこちらも実に味わい深い作品である。いつの日か同時に眺めてみたいものだ。

2023年01月05日

コメント(0)

-

三が日の終わりは嵯峨嵐山の福田美術館へ

芭蕉直筆の「野ざらし紀行」絵巻が発見されたというので、3ケ日の酉の日に福田美術館へーを覗いてきた。外から見ると分からないが、入ってみると隣の文華館と同様素晴らしい設備の美術館で「野ざらし紀行」絵巻は山口素堂の序文ではじまる保存状態の良い大作であった。 蕪村と若冲の作品も当美術館所蔵のものを同時に掲載してくれており、彼らのなつかしい作品群もあらためてじっくり対面することができ至福の刻を味わうことができた。 蕪村の伸び伸びとした筆致が見事な屏風絵。彼の庶民に寄せる思いが滲んだすてきな作品であった。 若冲の作品にはめずらしい美人画は、なんといっても今回もっともうれしい出会いであった。伏見人形を描いた軸ものの作品である。 帰路は亀岡経由で篠山で鯖寿司と鳳鳴のしぼりたて生酒を買ってこの三ケ日の余韻をしみじみ楽しみつつ振り返ったことである。

2023年01月04日

コメント(0)

-

近畿の水銀鉱山

近畿の水銀鉱山跡地は近年まで採掘を続けていたところもすべて廃坑となり、その跡地は環境局の処理施設に変わっていました。この宇陀にある大和水銀鉱山もその通りで、小高い丘の上に小詞と水銀鉱山開発者の顕彰碑がひっそりと建てられていました。

2023年01月04日

コメント(0)

-

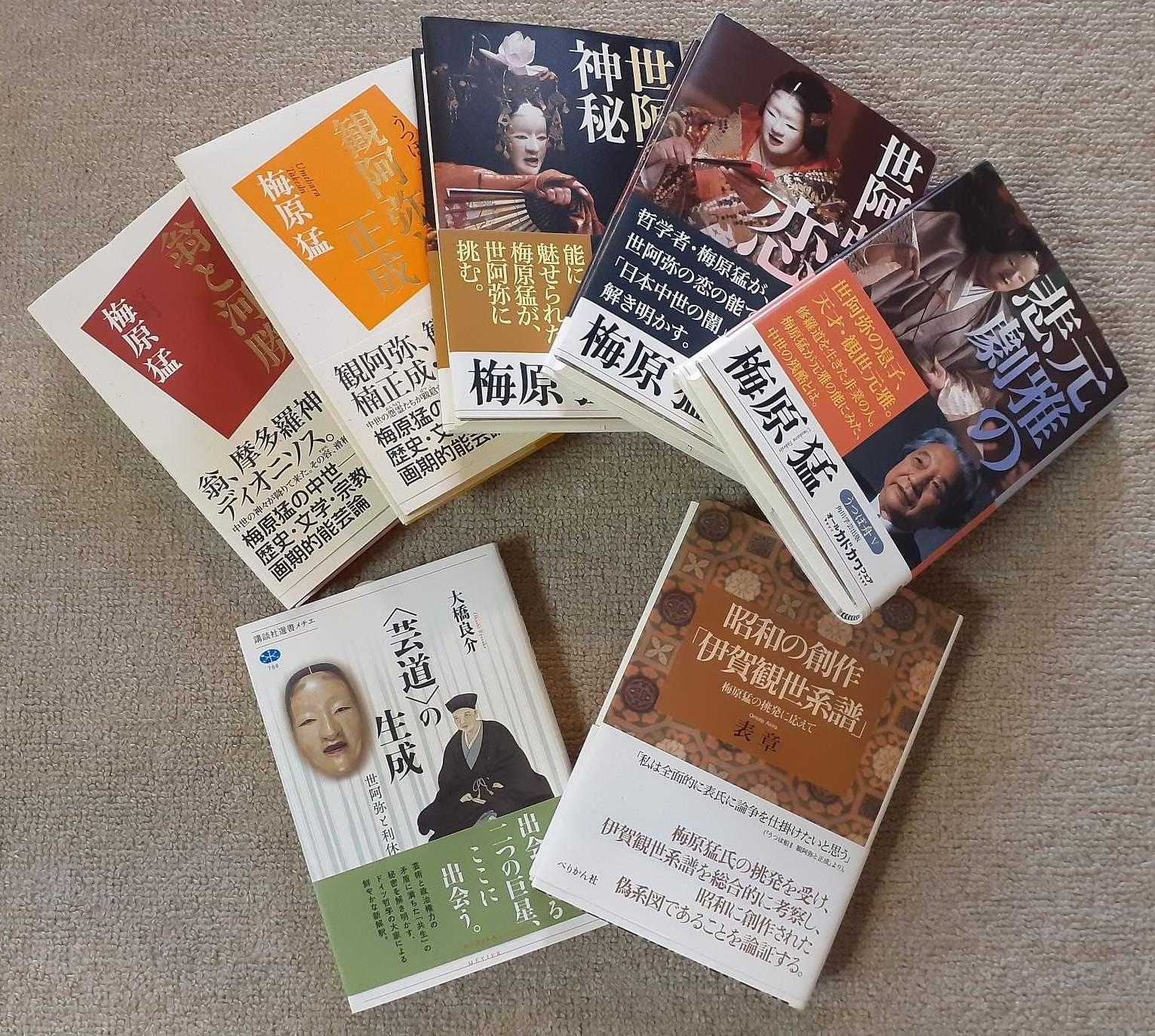

秦氏たちの夢の跡 観阿弥世阿弥の中世篇

秦氏たちの夢の跡を追ってきて、ようやくこの年末年始梅原猛のうつぼ舟ⅠからⅤ巻をひもとく季節の到来である。 律令制度の中で準賤民階級に封じ込められた秦氏たちは、雲上人との関わりを徐々に遠ざけ、殖産興業で骨太の平和な国家を築き上げるため地表下の活動に邁進し、同じ律令制度の境界をいききする優婆塞(官僧の手続きを踏まずして僧侶となった私度僧)から選り抜いた仏教界のスーパースターたちを世に送り出すことで我らの平和への熱い思いを達成しようとした。 その彼らの情熱の集大成が中世の観阿弥・世阿弥親子であったと考えて、その痕跡を求めて長い旅路を続けてきた。 この年末から年始にかけては世阿弥三昧。梅原猛の文学的・哲学的情熱を傾けたうつぼ舟5巻と、その反論である表章(おもてあきら)の『昭和の創作「伊賀観世系譜」』、そして利休と世阿弥の芸道を比較検討してあらたな視点を提案した大橋良介の『芸道の生成』にまでようやくたどりつけた。 能楽アカデミーを代表する香西精(こうさいつとむ)・表章と梅原猛の「上嶋家文書」「観世系図」「観世福田系図」等をめぐる対立は、文学者と文献学者との越えがたい深淵をあきらかにした以上の意味はもちえない。 私の立場は、いずれかといえば学者になりきれない梅原猛のいささか神がかりしたような熱に浮かされた探求の方により真実が含まれていると考える者だが、それらはすべて私が大学時代に読んだ唐木順三の『中世の文学』からはじまり、里山で出会ったきのこたちの生態に魅せられて以来の人間探求の旅の空で考えてきたことである。 日本独自の文化に目覚めた奈良天平時代、仏教がようやく庶民の存在に目を向けた鎌倉時代、すべての芸道や日本文化の核心部分が出揃った室町時代、それらの完成期の戦国から江戸時代。 それは具体的には奈良時代の秦河勝・聖徳太子にはじまり良弁へと細く軌跡をとどめ、平安時代の空海、最澄、鎌倉時代の法然、親鸞、道元、室町時代の観阿弥・世阿弥、安土桃山時代の利休、江戸時代の芭蕉、蕪村にまでそそがれてきたと私は考え、その彼らの軌跡を行きつ戻りつ、たどたどしく追って彼らをしっかりと支えた農民、そのさらに下層の商工・芸能民の秦氏たちの存在を逆照射したいと願ってきた。「犬王道阿弥」をテーマにしたアニメ『犬王』もそのひとつである。 今年はそんな古代から中世を懲りもせずに歩き倒したいと考えている。私流の「きのこ目の日本史」いよいよはじめたい。

2023年01月02日

コメント(0)

-

明けまして…

明けましておめでとうございます。私の元日は墓参と慰霊碑へ手を合せる事からはじまります。

2023年01月01日

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1