PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(496)魔法の言葉

(16)今野先生

(2)知っておきたい故事

(4)イマジン

(1729)ネイチャー

(258)報徳

(1475)報徳の精神と札幌農学校精神

(11)五日市先生

(36)健康・元気

(676)鎌倉殿の十三人

(56)マザーとマハトマ

(31)札幌農学校精神

(32)青山士

(7)鈴木藤三郎

(208)宮沢賢治

(3)技術者シリーズ

(35)帝国農家一致結合

(1)報徳記を読む

(554)広井勇

(55)牧野富太郎

(81)MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)

(220)八田與一

(1)『現代語 安居院義道』出版クラウドファンディング

(91)ブギウギ

(11)光る君へ

(80)パリ・オリンピック

(67)「安居院庄七 50歳からの大冒険」出版に向けて

(4)CF 50歳から

(3)報徳の歌

(109)石破首相

(115)玉木氏

(30)坐禅

(296)安居院庄七と鷲山恭平

(246)W杯

(115)べらぼー

(44)大相撲

(40)USA

(204)朝ドラ

(79)遠州報徳

(28)文学

(43)怠れば廃る塾

(40)高校野球

(14)アン・シャーリー

(7)映画

(30)内村鑑三

(7)森 信三

(15)政治

(12)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 報徳

「安居院庄七 50 歳からの大冒険」後書き (未定稿)

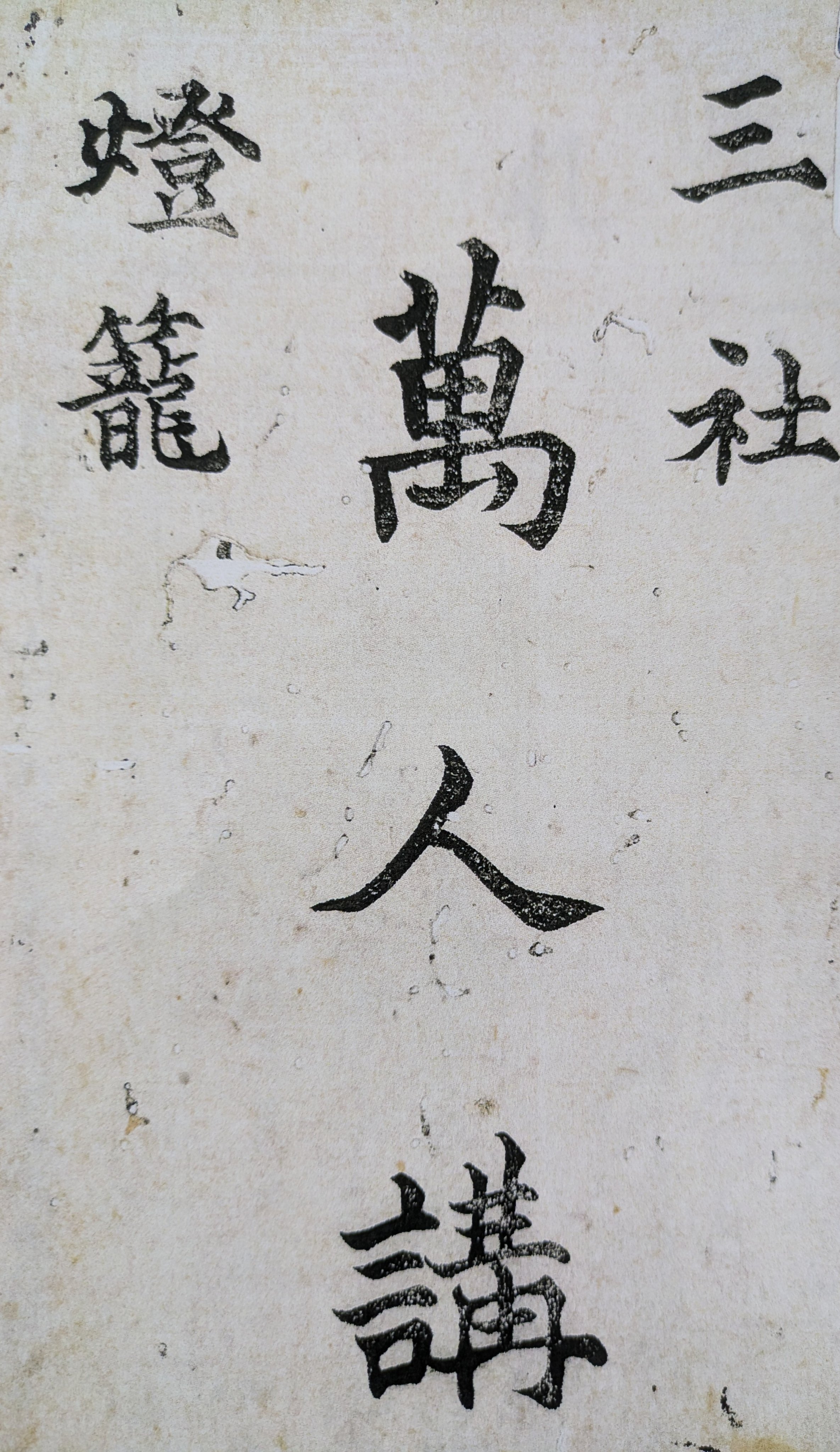

2 「三社燈籠万人講」の現代語訳について

大和大学の〇〇教授から京都大学附属図書館で「現代語訳 安居院義道」を読んだ。本書 62

頁に「報徳の伝道者」が引用されているので、本書を入手したいとメールがありました。

教授には「國學院大學河野省三博士記念文庫蔵

﹃

三社燈籠萬人講

﹄

」の論考があり「「挿入文書Ⅱ」は、浅田勇次郎による手書き文書があり」「浅田勇次郎の活動や能書ぶりを窺わせる」とあることから、

三社燈籠萬人講

の原文の写しを頂き

、現代語訳するとともに浅田勇次郎の直筆の文書を確認でき、本書に掲載することができました。

教授は、 ﹃ 三社燈籠萬人講 ﹄ 「解題」において次のように述べられています。

「「三社燈籠万人講」は、江戸時代後期のおそらく文政年間に、河内国交野郡田口村(現在の大阪府枚方市田口)の杉澤作兵衛が講元となって創設された三社託宣信仰の講的組織であり、その主たる活動は、伊勢神宮、春日大社、石清水八幡宮の三社への大灯籠の寄進、太々神楽の奉納、代参派出、参詣街道の補修や橋の建設などである。ここに翻刻する『三社燈籠萬人講』 (文政十(一八二七)年)は、講員を広く勧誘するために杉澤が起草した、いわば講のパンフレットである。」「本文書は、三社灯籠万人講を広く民衆に伝えるために版木で印刷されており、漢字には、神社などの平易な文字にもルビがふられている。また、本文には、二枚の他の文書が貼り付けられている( 「挿入文書 Ⅰ 、 Ⅱ 」 ) 。そのうち「挿入文書 Ⅱ 」は、 浅田勇次郎による手書き文書 であり、従来から言われてきた 浅田勇次郎の活動や能筆ぶりを窺わせる 。なお、裏表紙見返しにも、浅田勇次郎の手によると思われる一文が付されている。今回翻刻されたものが三社灯籠万人講の原資料として参照され、ひいては自立的結社としての報徳社の起源を知る手がかりの一つとなることを願っている」浅田勇次郎の直筆の書はこれまで確認できていませんでした。

本書においておそらく初めて紹介するものです。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.07.27 12:23:22

[報徳] カテゴリの最新記事

-

山寺の鐘つく僧は見えねども四方(よも)… 2025.09.18

-

『遠州報徳の夜明け』 2025.09.17

-

「森町史」 報徳運動の形成と発展 その… 2025.09.16

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.