PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(496)魔法の言葉

(16)今野先生

(2)知っておきたい故事

(4)イマジン

(1729)ネイチャー

(258)報徳

(1475)報徳の精神と札幌農学校精神

(11)五日市先生

(36)健康・元気

(676)鎌倉殿の十三人

(56)マザーとマハトマ

(31)札幌農学校精神

(32)青山士

(7)鈴木藤三郎

(208)宮沢賢治

(3)技術者シリーズ

(35)帝国農家一致結合

(1)報徳記を読む

(554)広井勇

(55)牧野富太郎

(81)MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)

(220)八田與一

(1)『現代語 安居院義道』出版クラウドファンディング

(91)ブギウギ

(11)光る君へ

(80)パリ・オリンピック

(67)「安居院庄七 50歳からの大冒険」出版に向けて

(4)CF 50歳から

(3)報徳の歌

(109)石破首相

(115)玉木氏

(30)坐禅

(296)安居院庄七と鷲山恭平

(246)W杯

(115)べらぼー

(44)大相撲

(40)USA

(204)朝ドラ

(79)遠州報徳

(28)文学

(43)怠れば廃る塾

(40)高校野球

(14)アン・シャーリー

(7)映画

(30)内村鑑三

(7)森 信三

(15)政治

(12)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 報徳

💛現在、松田町のKさんと共同作製中の「安居院庄七 50歳からの大冒険」に

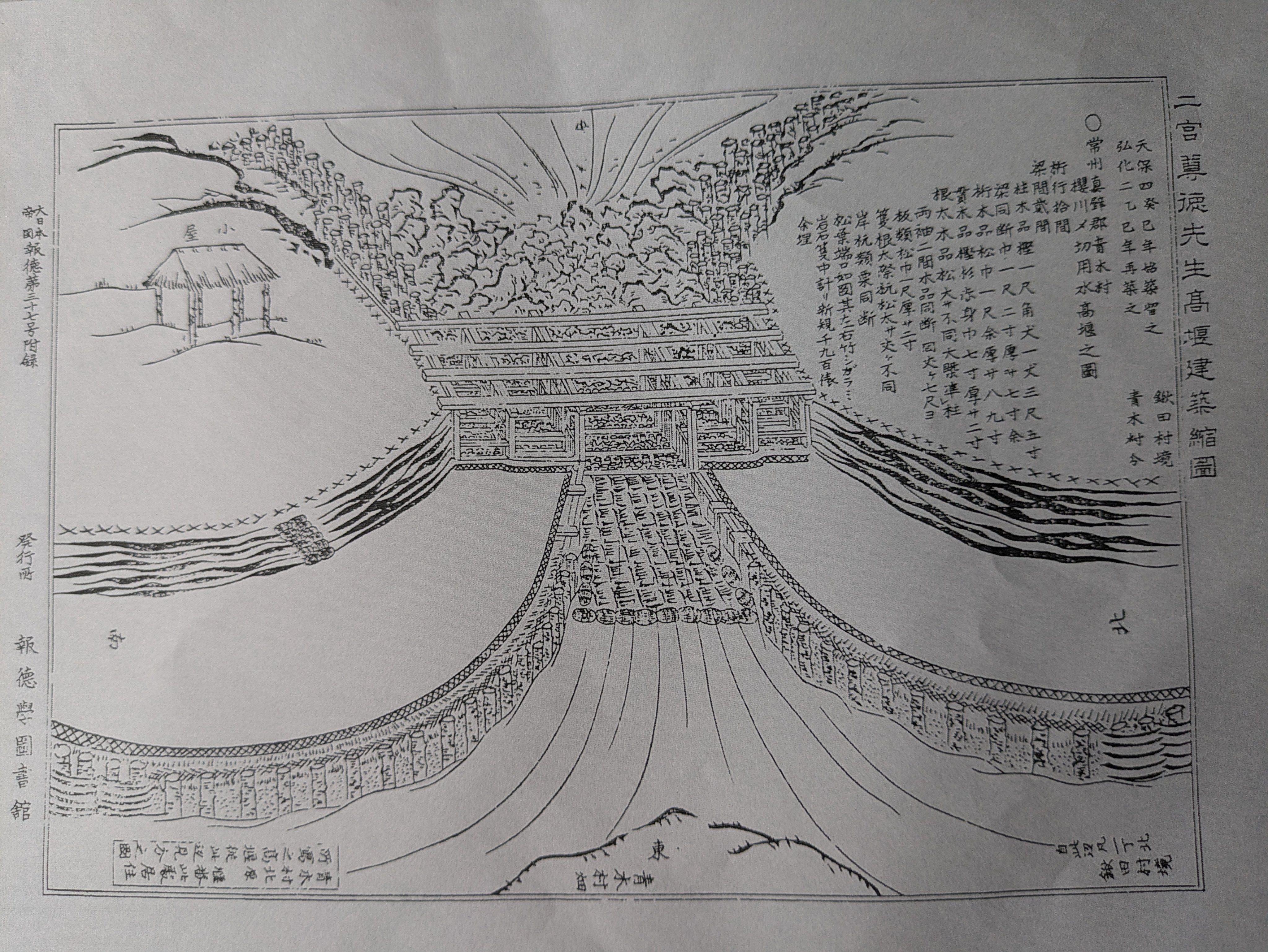

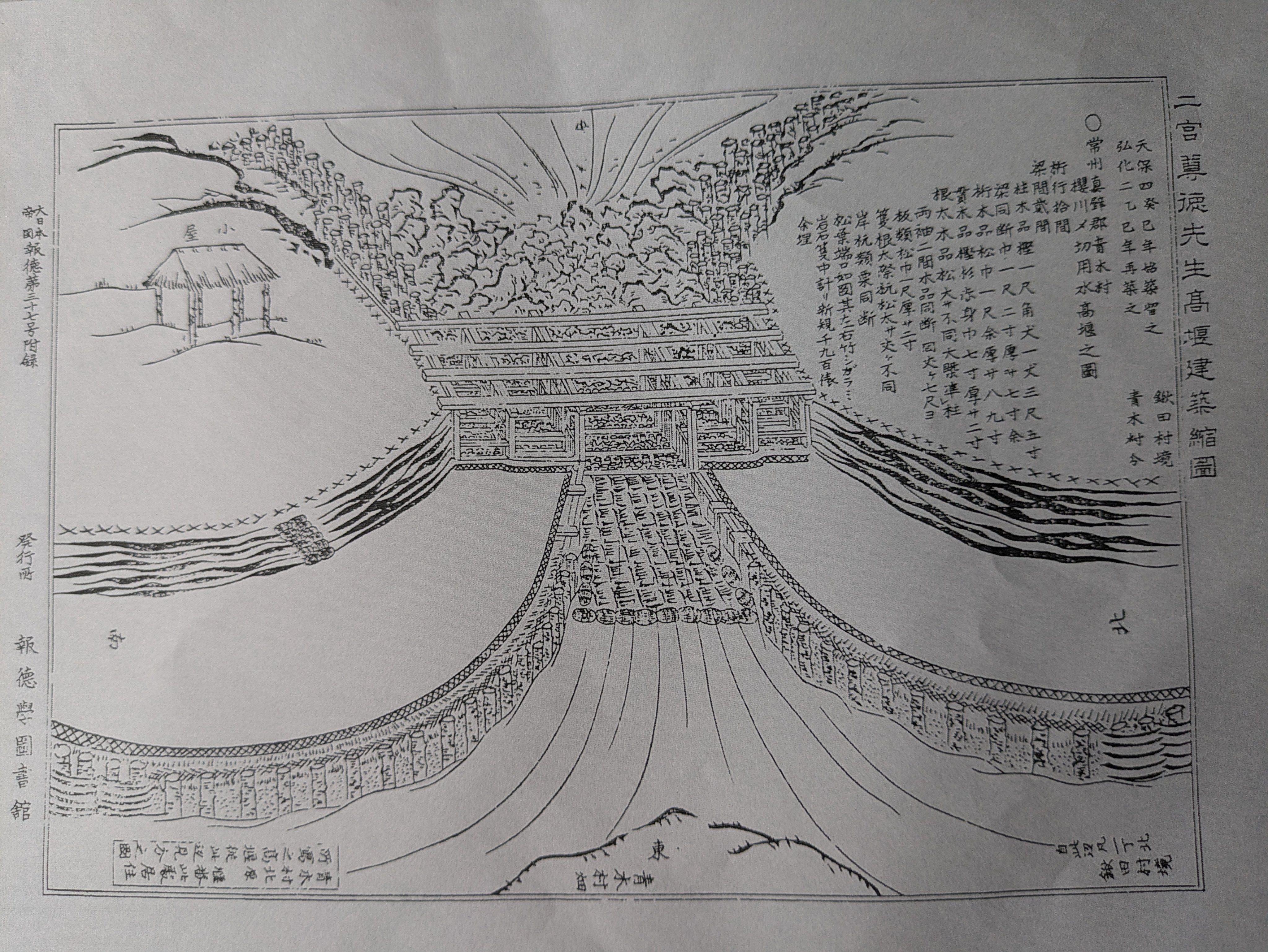

青木の舘野義久先生の「よみがえる金次郎」に描かれている青木堰築造の図と文章を引用したく

お電話したが、不在で、メッセージを入れておいた。

すると本日8月31日電話があった。

ご子息からで、「父は6月2日91歳で亡くなりました」とのこと。

「父も喜ぶと思いますので、ご引用ください」とのことであったが、ショックで御悔みの言葉もしどろもどろ。舘野義久氏のお名前を入れて出版することもまたご供養かもしれない。

数十年前、大分の友人が亡くなった時も、心が痛み、板東観音霊場1番から3番を巡り、お経を読んだ。その際、尊敬するK先生にメッセージしたら、お悔やみをいただくと共に

「私たちも いずれですね」と慰められた。

そう、人も我も いずれ死ぬ!

この世に生まれてきた意義を ここにあらしめることの大切さ

安居院先生の歌にこうある

恐るべしかかる貴き世の中を

空しく送る今日の月日を

一心にここを先途と勤むれば

愚かなる身も道に至らむ

心実の誠は直ぐに神仏

その名は朽ちず後の世までも

よみがえる金次郎『二宮尊徳』

「序」

【編集者より】

「よみがえる金次郎『二宮尊徳』」は、桜川市誕生前の旧大和村時代に桜川市青木(旧大和村青木)在住の舘野義久氏により執筆され、村の広報紙に連載されていました。

日本人なら誰もが知っているといっても過言ではない二宮金次郎ですが、ここ桜川市青木の地でも『青木村仕法』として今なお語りつがれています。

氏は連載の中で、『現在高度成長の波が止まり、国土や農林業はまさに荒れなんとしています。そのうえ、日本人の心の豊かさが枯れ、人間関係の断絶・退廃が進み、二宮尊徳(金次郎)が最も恐れた“人心の荒廃恐るべし”の状況となっています。21世紀の今、このような社会状況の中で、再び二宮尊徳がよみがえり、農村復興、日本の改革の旗手、実践的指導者、救世主として再評価されつつあります。幸い青木には、二宮金次郎に係わる史料や遺跡が残されています。これらを参考にしながら、尊徳(金次郎)の生きた時代と現代を重ね合わせ、その実像にせまりたいと思います。』と記しています。

金次郎が生きた時代は江戸時代末期ですが、当時と同じように現代は正に“人心の荒廃恐るべし”の状況になっているような気がしてなりません。このよみがえる金次郎『二宮尊徳』は、現代社会を見つめなおすキッカケとなるはずです。

【壱】手本は二宮金次郎

薪(たきぎ)を背負い読書する少年二宮金次郎を見るにつけ、昭和7年生まれの私は、校門の傍(かたわ)らに建つ金次郎像に頭をさげ、帰りにはオルガンに合わせ、「二宮金次郎」を合唱してから下校したことを走馬灯のように思い出されます。

その教科書に載った人物が、私の住む青木村(旧大和村青木)に、人々の願をかなえ堰(せき)をつくり、農村救済の術ともいうべき「青木村仕法(しほう)」を実施したことを知った時は、大きな驚きでした。

この堰から、灌漑(かんがい)によって、青木田圃(たんぼ)(約88ヘクタール)は、秋になると黄金の稲穂が波を打つ美田と化すのです。また、この堰はかつて青木や岩瀬の子供たちの天然のプールとして、夏場の楽園だったのです。

ところで、子供心に描いた金次郎像が戦後音をたてて崩れたのです。帝国日本の臣民(しんみん)として、最も期待される人間像として、時の政府(軍部中心)に利用され、徒(いたずら)に金次郎の少年時代のみが意図的に変形されたため、「保守反動」のレッテルを貼られ、ことごとく否定された時期もありました。

しかし、現在高度成長の波が止まり、国土や農林業はまさに荒れなんとしています。そのうえ、日本人の心の豊かさが枯れ、人間関係の断絶・退廃が進み、二宮尊徳が最も恐れた“人心の荒廃恐るべし”の状況となっています。

21世紀の今、このような社会状況の中で、再び二宮尊徳がよみがえり、農村復興、日本の改革の旗手、実践的指導者、救世主として再評価されつつあります。幸い青木には、二宮金次郎に係わる史料や遺跡が残されています。これらを参考にしながら、尊徳(金次郎)の生きた時代と現代を重ね合わせ、その実像にせまりたいと思います。

【弐】校庭の金次郎像

二宮尊徳と深いかかわりのある青木(尊徳仕法の地)の人達に「二宮金次郎のこと知っているか尋ねますと」、「小学校の校庭にあった金次郎像と、青木堰のことは知っている。」と答えてくれます。

また、村内の多くの人達も「薪(たきぎ)を背負い、読書する金次郎像」については、ノスタルジア(郷愁)を感じながらも知っているといいます。若者の中には、今の時代本を読みながら歩いていたら、交通事故にあってしまうという話も返ってきます。

ところで、なぜそれ程までに、小学校に金次郎像が設置されたのか、当時の文部省が命令したわけではありません。

卒業生や地域の篤志家(とくしか)(昭和15年岩瀬小学校寄附太田平太郎氏)が寄贈しているところに、この像の特徴があります。

薪を背負って本を読む金次郎像の成立については、尊徳の高弟、富田高慶(相馬藩士、尊徳の娘文子の夫)の「報徳記」にある「採薪の行き帰りにも、大学(中国の古典)を懐にして、歩みながらこれを唱して、少しも怠らず」の記述を根拠にしていると思われます。

報徳記では明治16年(1883)宮内省より発行されますが、同23年には、大日本農会が出版し、広く一般に普及されました。

そして、薪を背負う金次郎の画像は、幸田露伴著の「二宮尊徳翁」のさしえ挿絵がはじめてです。

後に、農商務省の委託を受けた秋日田家図(幸野楳嶺画)に、薪を背負って本を読む少年金次郎の絵が登場します。

明治43年(1910)になると、岡崎雪聲(せつせい)の鋳金による金次郎像が制作され、東京彫工会に出品されます。

それを宮内省が買い上げ、明治天皇の机上に置かれ愛用されていたことが、二宮金次郎像を世に広めるもとにもなります。現在この作品は、明治神宮の宝物となっています。

実際に金次郎少年像が、全国の小学校の校庭に立つようになったのは、昭和に入ってからです。

しかし、第二次世界大戦後これまで日本の教育の考え方が逆転し、二宮尊徳に対する価値観までもが否定され、私たちが朝な夕な仰ぎ見た少年金次郎像が、校庭の片隅に転がされたり、取り片付けられる始末です。

今、当時の混乱期をふりかえりますと、敗戦の衝撃・虚脱感は、もってゆきどころのない感情となって、罪のない少年金次郎像に投げつけていたように思われます。

[文:舘野義久]

【参】国定教科書と尊徳

日本の教育史上に二宮尊徳が登場するのは、明治37年(1904)の国定教科書(修身)に取り上げられたことからです。

そのいきさつについては「二宮翁と諸家」(青木・山崎文雄氏蔵)に記されています。

この本(明治39年出版・留岡幸助編)の中にある―学説上に於ける二宮翁の地位―で、井上哲次郎(東京帝国大学教授、歴史学・哲学文学博士、貴族院議員)は、尊徳が国定教科書に導入されたことについて、次のように述べています。

「国定教科書に二宮翁を加えたるは、最も選の宜しきを得たるものとい謂う可(べ)し。我国史中模範人物として中江藤樹(なかえとうじゅ)、貝原益軒(かいばらえきけん)、上杉鷹山(うえすぎようざん)あり。水戸の義公(ぎこう)(光圀)・烈公(れっこう)(斉昭)あり。共に是大和民族の精粋にして、後世の模範となすに足りるべきものに相違なきも、鷹山、義公、烈公の如きは大名なるが故に、一般平民にその縁すこぶる遠く、感化また及び難(がた)しきものあり。独り二宮翁は平民にして、而(しか)も農夫の子として成長せり。故に、農家の子女には境遇近く、境涯相似(きょうがいあいに)たり。境遇等(ひとし)が故に、教師は学びて怠らず。農家の子女もまた能(よ)く、二宮翁の如くなり得べしとの希望を抱かしむるにた足る。」と。

更に、井上は続けて、「国定教科書に、吉田松陰を加えんと欲しも、之(これ)に反対していわく、精神はともかく、彼は時の政府に反対したるもの。小学生徒には不適当の人物たるを免(まぬが)れず。」と述べ、二宮尊徳と吉田松陰を比較しています。

まことに、意味の深い選択であったことがうかがい知れます。現実を肯定し、黙々と生きる少年金次郎と、幕府を批判し、鎖国の国禁を破った国外脱出を企てた青年松陰、明治の元勲たちの師匠松陰を、修身教科書の模範人物にするのには、うしろめたさがあったのでしょう。ここに、明治政府の教育政策が金次郎を重んじる最大の理由があったのです。

ところで、「二宮翁と諸家」の所蔵者山崎家の先祖は、二宮尊徳の人格に傾注、勤・倹に努め尊徳の信を得ました。旧宅は尊徳によって青木築堰の折、残りの木材を用い造作されたものです。

青木には、高橋家(現当主高橋敬氏)、深谷家(現当主深谷禮次郎氏)、岡田家(現当主岡田宏氏)などもありましたが、いずれも改築され現存していません。

なお、尊徳は山崎家と谷中家(現当主谷中庄五郎氏)に、白檀の木を各々三本植えています。この木の原産はインド。高木で淡黄色、芳香あり、仏具・仏像・香料に用いられる銘木です。両家とも現在の住宅は、この木を床柱にして新築されています。

山崎家は、尊徳と深い関係があり、明治39年この本が出版されるや、いち早くこれを購入。尊徳精神の何たるかを学ぼうとしたものと思われます。この本が青木に在ったということは驚きであり、尊徳への関心の深さが伺い知れました。

【四】金次郎の生い立ち

二宮尊徳の成功の秘訣は、少年の頃から人の休んでいる時でも縄をない、草鞋(わらじ)をつくり本を読み、全力で生き抜くことに集中したからです。人並み以上の勤勉と、創造力が生んだ賜物です。

一家離散の運命に会い、伯父萬兵衛家の世話になる金次郎、「百姓に学問はいらぬ。学問は家を傾けるばかりだ。農業に励め。」と、激しく叱責(しっせき)する伯父でした。爪に灯(ひ)を燈(とも)すような倹約を強いられても、僅かな暇を見つけて本を読んだ金次郎。立身出世の鍵、原点はここから出発したのです。(家を興すためにこそ、学問は必要なのだ。そこには自立させてくれる道筋が書いてある。)この考え方は、生涯尊徳の信条となるのです。

伯父萬兵衛から見て金次郎は、よく働く、体格も立派、一端(いっぱし)の百姓になるのには、十分の素質があると見込んでいました。しかし、気にかかることがあったのです。それは働き方なのです。つまり、田や畑を耕し、種を播き、草を抜き、刈り取るなどの農良仕事に熱心だという働き振りではない仕草が見られるからです。

ときどき物事に異常なほどの執着を示すことがあります。ひと口に言って、金銭(ぜに)になる仕事に対する執念みたいなものが見え隠れするのです。

金次郎の周囲の百姓は、金次郎などはものの数ではない程の働き様でした。朝、星を仰ぎ、夕べに月を拝む、働いても働いても、これ以上働くことはないと言われる程、働く百姓たち、そうしなければ四公六民、五公五民の年貢は納められなかったのです。

そんな農民層から、何人の二宮尊徳が生まれただろうか。何人の歴史上の人物が出てきたでしょうか。領主権力と闘い、百姓一揆のリーダー佐倉宗五郎は有名です。二宮尊徳の生き方は、彼とも違うのです。単なる篤農家(とくのうか)ならば、数えることのできない程輩出しています。

赤貧(せきひん)洗うが如(ごと)き中から、金次郎は小田原・足柄の村一番の地主になったのです。(34歳にして、3町8反9畝9歩、小作米39俵3斗、自作米24俵1斗、持金350両)

尊徳の生き方を見ると、江戸時代末・封建社会の矛盾を見抜いた生き方をしています。当時、農村において唯一、ある期間免祖される土地は、開墾地だったのです。酒匂川(さかわがわ・小田原市)の氾濫に遭遇、田畑の埋没、荒地となった経験を逆手にとって蓄財に活かしているのです。

余裕のできた金銭で、田畑を買い求め、多くは小作に出しています。租税の高くかかる土地を耕すには、金次郎の労力は、余りにも貴重だったのです。自分は小田原城下での奉公、商業的活動に励み蓄財していたのです。

まきを背負い、本を読む金次郎の背中の薪は、自宅で焚くのではなく、武家や商家に売り、金銭に換えていたのです。

自ら耕すことをやめ、蓄財に努め、さらに武家の経済の立直しに辣腕(らつわん)を揮(ふる)う二宮金次郎は、「開墾と利殖」を組み合わせた独特の仕法を青木村(大和村青木)でも展開するのです。

【五】青木村の変遷

二宮尊徳による「青木村仕法」を考える場合、どうしてもこの村の地理的・歴史的な経過を考察する必要があります。

この村の地形は、雨引山・加波山から切り離された山塊で、青木古山は113メートル、羽田との境をなす羽田北山は130メートル、山塊最高の羽田山で172メートルと低く、針葉樹、広葉樹林が分布し、里山として農業に適していますが、水量が細くこの山から流れる水を、ため池に貯水し稲作の用水としています。

山麓扇状地の西、高森の台地との間には、岩瀬町山口「鏡ヶ池」を源とした桜川が貫流しています。

この河川は、排水的な役割しかなく、ここから揚水して稲作に利用したのは後の時代です。

6世紀頃、この山塊は朝廷の治めるところとなり、族長クラスから集落の上層ぐらいまでの古墳群となりました。

青木・羽田には古墳が集中、青木神社の南面「堂の入り古墳」からは、人物埴輪「ひざまづく武人像」(国指定重要文化財-国立博物館保存)が出土しています。そのことは、この地域に稲作が早くから開かれていた証です。

古墳から中世にかけての用水体系は、ため池のあり方に規制されていました。青木では、金ヶ入池・中島池・白山池等があり、水田耕作の主要な役割を果たしています。

山間部では、谷津田(羽田地区)が大部分、それが近世になると、用水を河川に求め、用水路による水田経営へと発展、耕地の拡大は飛躍的な生産を可能としました。桜川流域の青木・羽田の肥沃な洪積地も、鉄製農具のすき鋤によって開田され、生産量の増加ははかり知れないものがありました。しかし、そこには常に水不足の問題があったのです。

ところで、青木ほど領地の支配関係が複雑で、変遷の多かった村はめずらしいです。古くは真壁郡ともべ伴部郷に属し、中世になって中郡荘となり蓮華王院領(天台宗の京都三十三間堂寺院として有名)、その後、小栗氏、宇都宮氏、結城氏の支配をうけ、秀吉の太閤検地(1594)で西那須郡に属し、元禄になり真壁郡に編入されます。

江戸時代になると領主の変遷が激しく、慶長6年(1801)真岡藩主浅野長重の領地、その後、堀ちかよし親良、笠間藩永井直勝、豊岡藩杉原長房の飛地、土浦藩朽木種綱(くちきたねつな)、同土屋政直など藩領の飛地的存在から幕府領となりました。

それでも一時、天和3年(1683)村の約半分550石が高麗(こま)長好の知行となり、元禄11年(1698)から同15年(1702)までは、4人の旗本知行の分割支配も受けました。

それが宝永5年(1708)川副(かわぞい)新右衛門頼賢(よりたか)の知行となり、世襲されて明治維新を迎えるのです。

二宮尊徳仕法が行われる当時の領主は、川副勝三郎よりのり頼紀、知行石高は1550石(青木村の外新治郡川俣村、根本村、成井村、中根村、柴内村、金指(かなざし)村、加生野(かようの)村、武州埼玉郡白岡村、下大崎村の9ヶ村)そのうち青木村の石高は850石と、知行地の中で最も大きな村でした。

【六】青木堰

二宮尊徳が築堰(ちくせき)した「青木堰」は、桜川の上流青木地内にかかる堰です。ここの土質は、表土が粘土のうえに、大雨で流れた黄土や土砂が積み重なった沖積土からできています。

そのため、洪水になると氾濫し、大きな被害を起こしますが、水さえあれば見事な水田が形成され、良質の米を産します。

ところで、はじめてこの桜川に、青木堰が設けられたときのことを記す史料が見当たりませんが、恐らく戦国大名の領内経営の一環として構築されたものと思われます。

青木村が幕府領となり、真岡代官所(真岡市)によって、元禄15年(1694)に行われた堰普請(せきぶしん)の史料を見ますと、表1のとおりです。

この堰普請は、真岡代官中川吉左衛門によって行われ、普請奉行は田沢源右衛門でした。また翌16年には、永12貫248匁(もんめ)、人足2452人半が堰普請の費用として追加されています。

幕府領時代は、このような大規模の堰普請が行われましたが、宝永5年(1708)旗本川副新右衛門頼賢の知行地となって以来、代官所の支援はなく、1ヶ村限りの負担で堰修理をしなければなくなりました。

もともと青木村の水の便は悪く、青木・羽田・犬田の山並みからの水量は細く、青木の耕地の大部分をまかなう「青木堰」の維持管理には過大な負担を強いられてきました。この用水にしても十分な水量ではなく、強い雨が降るたびに堰は決壊、そのたびに堰や堤防は築き直さなければなりません。

それでも、この近在の村々は幕府領(天領)だったので、費用負担は青木村を含めて関係地域全体の負担とされていたのです。そのため青木村の負担は、年に100両位で済んでいました。

それが幕府領から旗本領となったのです。幕府はもう堰の費用の負担はしてくれません。「すべて、川副殿一村負担で行え」ということになったのです。

これは村民にとっては死活の一大事、生産性の低い米づくり、毎年堰の修復費用を課せられ、そのうえの年貢納め、収入が少ないのに過大な支出を求められることになったのです。

現代流で言えば、国や県が管理していたものを、一小自治体にその責任を押し付けたということです。そのうえ、旗本の治政能力のなさが一層村民を苦しめるのです。

生産性を高め農民の暮らしを保障するという、抜本的な政策を抜きにして、堰の費用を負担させるという、間違った自己責任を押し付けたのです。そのため、旗本川副領となった青木村は、次第に疲弊していくという悪循環の繰り返しとなるのです。

【七】疲弊する青木村

稲作の命は水、その水源は桜川にかかる青木堰、この堰が洪水のたびに破損するということになると、米に依存する農民の生活は根底から破壊されます。

川副氏という小旗本領では、堰の修復は不可能、「このままでは、村は無くなる。」村人の誰しもそう思うようになりました。

当時の堰は、現在の所よりやや下流、低い所に設けられていたため、水の圧力を受けやすく、破損する率も高かったのです。もっと上流の鍬田村(岩瀬町・笠間藩領)から取水すれば、水量も多く、堰の修復も容易ではなかろうかという考えが浮上してきました。(後にこの考えは、二宮尊徳によって実現される。)

文政11年(1828)名主・村役や、桜町陣屋(二宮町)に二宮尊徳を訪ね青木堰の修復調査を依頼します。島村与惣兵衛(桜町領主宇津氏の家臣)、西沼村丈八(尊徳の門人・土木工事に長ける)の調査から水門の高さ2丈7尺5寸(約8.5メートル)、長さ570間(約1,100メートル)の堀工事等の費用を含め、300両という見積もりが示されます。

これは真岡代官所も認め、笠間藩や鍬田村とも了解がつき、工事費300両の調達さえできれば、工事が始まることになります。しかし、金子(きんす)の調達が思うようにいかず、頓挫(とんざ)してしまうのです。

そこで、村方は西沼村丈八の案内で、尊徳に青木堰修復の借金を申し込みますが、桜町復興事業の多忙を理由に断るのです。そのうえ、悪いことにこの計画に理解を示していた、真岡代官田口五郎左衛門が転勤、代官元締(もとじめ)(会計)の内田金兵衛と、木俣庄蔵が病死するという不幸に見舞われ、堰の計画は見通の立たないまま、時間が過ぎていきます。その間、村の疲弊(ひへい)は進み、人心は荒廃していきます。

元禄時代130軒もあった家が39軒になってしまうのです。潰(つぶれ)百姓、逃散(ちょうさん・領主の過重な年貢に耐えられず、村から逃げること。)が続き、残る農民も生活は苦しく、一部には自棄(やけ)になり博奕(ばくち)に日を過ごすようになりました。田畑山林は荒れ、狐狸(こり)、猪が住み、萱(かや)・芒(すすき)が生い茂り、この有様を青木神社神官大和田山城方に立寄った旅の僧は、

「家ありや 芒の中の 夕けぶり」

と詠みました。夕けむりが立っていたので、家のあることを知ったという程、荒れていたのです。

天明7年(1787)には野火を発し、北原坪32軒のうち1軒を残し全焼、残った1軒の弥五郎は青木村を去り、物井村(二宮町)に移住しました。

「このまま座して待てば、村は滅びる。村の復旧は二宮金次郎様にお願いする以外にない。」と、名主舘野勘右衛門は決断、身命を賭して村の立て直しに立ち上がるのです。

村民一同を屋敷に集め、村のおかれている厳しい状況を説明、一致して行動することを誓うのでした。

天保2年(1831)11月30日、師走の迫る寒天の朝、名主勘右衛門一行は37名の連署を懐(ふところ)に、桜町陣屋の二宮尊徳へ嘆願書を提出するのです。

【八】名主舘野勘右衛門

天保2年(1831)11月30日の早朝、この日は陰暦だから、今で言えば12月の末になる日です。この頃は晴れた日でも、日光颪(にっこうおろし)の空っ風が吹きつけ、骨の髄までしみとおる寒気の季節です。その日は生憎(あいにく)雨、冷たい霙(みぞれ)が頬を打ちます。

前途に不安を抱きながら、名主舘野勘右衛門一行は蓑(みの)に菅笠(すげがさ)の出で立ちで、二宮金次郎(尊徳)のいる桜町陣屋(二宮町)をめざしていました。

勘右衛門の懐中には油紙に包まれた青木村37名連署の嘆願書が入っています。この嘆願書には村の命運が懸かっていたのです。

その嘆願書とは、次のようなものでした。

「青木村荒地起返難村復旧仕法取行方嘆願書(あおきむらあれちおこしがえしなんそんふっきゅうとりおこないかたたんがんしょ)」という表紙、書き出しは「乍恐以書付奉願上候事(おそれながらかきつけをもってねがいあげたてまつりそうろうこと)」ではじまり、

「川副勝三郎知行所(ちぎょうじょ)である常州真壁郡青木村名主、組頭、百姓一同お願い申しあげます。私どもの村は、およそ7、80年以前家数130軒ありましたところ処、洪水により桜川用水堰が大破、普請行届(ふしんゆきとど)かず、村は困窮しております。冬枯れに野火が発生、離村・死潰(しにつぶれ)し31軒となり、年貢米も65俵、永(えい)34貫文(畑作の税)となりました。

近年、桜町知行所の村々がご仕法により立直り、有難き仕合せに存じます。桜町と同じような荒地開発、入百姓などの救済策を、私共の地頭(川副氏)にお願いした処、地行所(青木村)立直りの工夫については、如何ようにされてもよいとの沙汰がありました。

去る子年(文政11年)以来、西村組頭丈八(二宮町)をもって、村の難儀、用水掛りに相談、真岡代官所へもお願い内見していただきました。しかし、その後で代官も代りこの案件が流れ、村は次第に困窮し、百姓相続が難しくなりました。地頭様の用水堰普請についての書状持参する間、別格のご慈悲をもって、村を救うため何卒(なにとぞ)内見(かいそん回村)くだされますようお願い申しあげます。

今まで通り百姓相続ができますよう、仰付(おおせつけ)くだされますれば有難き仕合せに存じたてまつります。」

以上

天保二辛卯(しんう)年

十一月晦日(みそか)常州真壁郡青木村

下 組 百 姓

吉左衛門、仙吉、定右衛門、友吉、重兵衛、元三郎、岩吉、周蔵、平次右衛門、常治、茂十郎、助右衛門、岩蔵、五右衛門、芳兵衛、鹿蔵、元右衛門、勇助、善六、柳蔵 〆二十人

上 組 百 姓

与右衛門、嘉兵衛、源兵衛、直松、国吉、清吉、新吉、嘉左衛門、伊兵衛、敏蔵、儀兵衛、長左衛門、弥六

名 主 柳蔵

同 勘右衛門

組 頭 喜助 〆十七人

同 善六

百姓代 勇助

喜助

勘右衛門

上下〆三十七人

野州桜町御役所

二宮金次郎様

この文章から、百姓の血の叫びに対し、地頭(川副氏)の治政が百姓まかせの丸投げ、無為無策ぶりが読みとれます。

青木村名主舘野勘右衛門の生家。後に、苗字帯刀を許され、代官役を仰せ付けられる。(現当主 舘野正雄氏)

【九】尊徳の叱責

桜町陣屋(二宮町)に青木村の救済を嘆願する名主、百姓たちを前に、二宮尊徳は次のように諭(さと)すのです。その言葉は、現代の社会状況に通ずる内容です。

「そもそも村の荒廃は、用水を失ったのみではない。用水がなければ田を畑として、雑穀を得るべきである。人を養うものは稲穀に限っていない。用水のとぼ乏しきを口実として、良田を荒蕪(こうぶ)に帰するは、井泉を塞(ふさ)いで水を他に求むる類(たぐ)い。惰(だ)の民(なまけ者)となり、博奕(ばくち)を事として祖先伝来の家財を失う。

農力進みて、糞培(ふんばい)(地を耕し肥やす)怠らなければ、畑もまた田に勝る。田は一作の地多く、畑は両毛(陸稲(おかぼ)と麦)を常とし、之をきらうは怠惰(たいだ)なり。我が仕法は節倹をもって有余を生み、他の艱苦(かんく)を救う。各々その業に精励・善行を積み、悪行をなさず勤倹をもって一家をなすべきである。

各々がそうするならば、貧村は必ず富み、廃邑(つぶれむら)は必ず興る。おまえたちの村の困窮はあわれ憐みなれども、それは自業自得である。再び来るなかれ」と、厳しく叱責するのでした。

これに対し名主勘右衛門は、涙を流し泣きながら訴えるのです。

「邑民(むらびと)の農業を怠る所業は、先生の言う通りです。しかし、邑(むら)は困窮極まり放置することは出来ません。悔恨(かいこん)の情でいっぱいです。これから懶惰(らんだ)を改め先生の教えに従い、粉骨を尽くし艱苦(かんく)に耐え、再興の業に従事することを誓います。何卒この村を救いくださることお願いいたします。」と、悲痛な声で訴えました。

尊徳はじっと聞き入り、泰然として諭すのです。

「人は苦しみが迫る時、どんな難儀(なんぎ)もいとわないと言うが、少し良くなると元に戻る。邑(むら)再興の道は旧弊(きゅうへい)を除き、初めから着手することが大事」と。

一同はこれに対し、どのような困難にも耐えることを誓約し席を立とうとしませんでした。尊徳は、しばらく考えてから言葉を発しました。「青木村への仕法を引き受けるかどうかは、まだ決めていない。

ただこうしよう。青木村についての詳しい調査資料がほしい。わしは調査しないでいきなり仕法は実行しない。まず資料を出してほしい。その後で実際に回村したうえで仕法が行えるか考えよう。

「先ず火災の原因となる茅(かや)やすすきを刈ってほしい。刈り終わったならば、それ相当の値段で買取ってやろう。」

この言葉に勘右衛門をはじめ一同は、目を輝かせ「きっと先生は、青木村へ来て下さる」という、祈りにも似た確信を持ったのです。村中に茅やすすきが生い茂るということは、火災の原因になるだけではないのです。(そのことは、村の人の心に茅とすすきが生い茂っているのだ)

青木村の尊徳仕法は、心に生い茂った茅やすすきを刈り取る『心田開発』からはじめられたのです。

http://sakuragawamj.com/?page_id=1661よみがえる金次郎『二宮尊徳』

青木の舘野義久先生の「よみがえる金次郎」に描かれている青木堰築造の図と文章を引用したく

お電話したが、不在で、メッセージを入れておいた。

すると本日8月31日電話があった。

ご子息からで、「父は6月2日91歳で亡くなりました」とのこと。

「父も喜ぶと思いますので、ご引用ください」とのことであったが、ショックで御悔みの言葉もしどろもどろ。舘野義久氏のお名前を入れて出版することもまたご供養かもしれない。

数十年前、大分の友人が亡くなった時も、心が痛み、板東観音霊場1番から3番を巡り、お経を読んだ。その際、尊敬するK先生にメッセージしたら、お悔やみをいただくと共に

「私たちも いずれですね」と慰められた。

そう、人も我も いずれ死ぬ!

この世に生まれてきた意義を ここにあらしめることの大切さ

安居院先生の歌にこうある

恐るべしかかる貴き世の中を

空しく送る今日の月日を

一心にここを先途と勤むれば

愚かなる身も道に至らむ

心実の誠は直ぐに神仏

その名は朽ちず後の世までも

よみがえる金次郎『二宮尊徳』

「序」

【編集者より】

「よみがえる金次郎『二宮尊徳』」は、桜川市誕生前の旧大和村時代に桜川市青木(旧大和村青木)在住の舘野義久氏により執筆され、村の広報紙に連載されていました。

日本人なら誰もが知っているといっても過言ではない二宮金次郎ですが、ここ桜川市青木の地でも『青木村仕法』として今なお語りつがれています。

氏は連載の中で、『現在高度成長の波が止まり、国土や農林業はまさに荒れなんとしています。そのうえ、日本人の心の豊かさが枯れ、人間関係の断絶・退廃が進み、二宮尊徳(金次郎)が最も恐れた“人心の荒廃恐るべし”の状況となっています。21世紀の今、このような社会状況の中で、再び二宮尊徳がよみがえり、農村復興、日本の改革の旗手、実践的指導者、救世主として再評価されつつあります。幸い青木には、二宮金次郎に係わる史料や遺跡が残されています。これらを参考にしながら、尊徳(金次郎)の生きた時代と現代を重ね合わせ、その実像にせまりたいと思います。』と記しています。

金次郎が生きた時代は江戸時代末期ですが、当時と同じように現代は正に“人心の荒廃恐るべし”の状況になっているような気がしてなりません。このよみがえる金次郎『二宮尊徳』は、現代社会を見つめなおすキッカケとなるはずです。

【壱】手本は二宮金次郎

薪(たきぎ)を背負い読書する少年二宮金次郎を見るにつけ、昭和7年生まれの私は、校門の傍(かたわ)らに建つ金次郎像に頭をさげ、帰りにはオルガンに合わせ、「二宮金次郎」を合唱してから下校したことを走馬灯のように思い出されます。

その教科書に載った人物が、私の住む青木村(旧大和村青木)に、人々の願をかなえ堰(せき)をつくり、農村救済の術ともいうべき「青木村仕法(しほう)」を実施したことを知った時は、大きな驚きでした。

この堰から、灌漑(かんがい)によって、青木田圃(たんぼ)(約88ヘクタール)は、秋になると黄金の稲穂が波を打つ美田と化すのです。また、この堰はかつて青木や岩瀬の子供たちの天然のプールとして、夏場の楽園だったのです。

ところで、子供心に描いた金次郎像が戦後音をたてて崩れたのです。帝国日本の臣民(しんみん)として、最も期待される人間像として、時の政府(軍部中心)に利用され、徒(いたずら)に金次郎の少年時代のみが意図的に変形されたため、「保守反動」のレッテルを貼られ、ことごとく否定された時期もありました。

しかし、現在高度成長の波が止まり、国土や農林業はまさに荒れなんとしています。そのうえ、日本人の心の豊かさが枯れ、人間関係の断絶・退廃が進み、二宮尊徳が最も恐れた“人心の荒廃恐るべし”の状況となっています。

21世紀の今、このような社会状況の中で、再び二宮尊徳がよみがえり、農村復興、日本の改革の旗手、実践的指導者、救世主として再評価されつつあります。幸い青木には、二宮金次郎に係わる史料や遺跡が残されています。これらを参考にしながら、尊徳(金次郎)の生きた時代と現代を重ね合わせ、その実像にせまりたいと思います。

【弐】校庭の金次郎像

二宮尊徳と深いかかわりのある青木(尊徳仕法の地)の人達に「二宮金次郎のこと知っているか尋ねますと」、「小学校の校庭にあった金次郎像と、青木堰のことは知っている。」と答えてくれます。

また、村内の多くの人達も「薪(たきぎ)を背負い、読書する金次郎像」については、ノスタルジア(郷愁)を感じながらも知っているといいます。若者の中には、今の時代本を読みながら歩いていたら、交通事故にあってしまうという話も返ってきます。

ところで、なぜそれ程までに、小学校に金次郎像が設置されたのか、当時の文部省が命令したわけではありません。

卒業生や地域の篤志家(とくしか)(昭和15年岩瀬小学校寄附太田平太郎氏)が寄贈しているところに、この像の特徴があります。

薪を背負って本を読む金次郎像の成立については、尊徳の高弟、富田高慶(相馬藩士、尊徳の娘文子の夫)の「報徳記」にある「採薪の行き帰りにも、大学(中国の古典)を懐にして、歩みながらこれを唱して、少しも怠らず」の記述を根拠にしていると思われます。

報徳記では明治16年(1883)宮内省より発行されますが、同23年には、大日本農会が出版し、広く一般に普及されました。

そして、薪を背負う金次郎の画像は、幸田露伴著の「二宮尊徳翁」のさしえ挿絵がはじめてです。

後に、農商務省の委託を受けた秋日田家図(幸野楳嶺画)に、薪を背負って本を読む少年金次郎の絵が登場します。

明治43年(1910)になると、岡崎雪聲(せつせい)の鋳金による金次郎像が制作され、東京彫工会に出品されます。

それを宮内省が買い上げ、明治天皇の机上に置かれ愛用されていたことが、二宮金次郎像を世に広めるもとにもなります。現在この作品は、明治神宮の宝物となっています。

実際に金次郎少年像が、全国の小学校の校庭に立つようになったのは、昭和に入ってからです。

しかし、第二次世界大戦後これまで日本の教育の考え方が逆転し、二宮尊徳に対する価値観までもが否定され、私たちが朝な夕な仰ぎ見た少年金次郎像が、校庭の片隅に転がされたり、取り片付けられる始末です。

今、当時の混乱期をふりかえりますと、敗戦の衝撃・虚脱感は、もってゆきどころのない感情となって、罪のない少年金次郎像に投げつけていたように思われます。

[文:舘野義久]

【参】国定教科書と尊徳

日本の教育史上に二宮尊徳が登場するのは、明治37年(1904)の国定教科書(修身)に取り上げられたことからです。

そのいきさつについては「二宮翁と諸家」(青木・山崎文雄氏蔵)に記されています。

この本(明治39年出版・留岡幸助編)の中にある―学説上に於ける二宮翁の地位―で、井上哲次郎(東京帝国大学教授、歴史学・哲学文学博士、貴族院議員)は、尊徳が国定教科書に導入されたことについて、次のように述べています。

「国定教科書に二宮翁を加えたるは、最も選の宜しきを得たるものとい謂う可(べ)し。我国史中模範人物として中江藤樹(なかえとうじゅ)、貝原益軒(かいばらえきけん)、上杉鷹山(うえすぎようざん)あり。水戸の義公(ぎこう)(光圀)・烈公(れっこう)(斉昭)あり。共に是大和民族の精粋にして、後世の模範となすに足りるべきものに相違なきも、鷹山、義公、烈公の如きは大名なるが故に、一般平民にその縁すこぶる遠く、感化また及び難(がた)しきものあり。独り二宮翁は平民にして、而(しか)も農夫の子として成長せり。故に、農家の子女には境遇近く、境涯相似(きょうがいあいに)たり。境遇等(ひとし)が故に、教師は学びて怠らず。農家の子女もまた能(よ)く、二宮翁の如くなり得べしとの希望を抱かしむるにた足る。」と。

更に、井上は続けて、「国定教科書に、吉田松陰を加えんと欲しも、之(これ)に反対していわく、精神はともかく、彼は時の政府に反対したるもの。小学生徒には不適当の人物たるを免(まぬが)れず。」と述べ、二宮尊徳と吉田松陰を比較しています。

まことに、意味の深い選択であったことがうかがい知れます。現実を肯定し、黙々と生きる少年金次郎と、幕府を批判し、鎖国の国禁を破った国外脱出を企てた青年松陰、明治の元勲たちの師匠松陰を、修身教科書の模範人物にするのには、うしろめたさがあったのでしょう。ここに、明治政府の教育政策が金次郎を重んじる最大の理由があったのです。

ところで、「二宮翁と諸家」の所蔵者山崎家の先祖は、二宮尊徳の人格に傾注、勤・倹に努め尊徳の信を得ました。旧宅は尊徳によって青木築堰の折、残りの木材を用い造作されたものです。

青木には、高橋家(現当主高橋敬氏)、深谷家(現当主深谷禮次郎氏)、岡田家(現当主岡田宏氏)などもありましたが、いずれも改築され現存していません。

なお、尊徳は山崎家と谷中家(現当主谷中庄五郎氏)に、白檀の木を各々三本植えています。この木の原産はインド。高木で淡黄色、芳香あり、仏具・仏像・香料に用いられる銘木です。両家とも現在の住宅は、この木を床柱にして新築されています。

山崎家は、尊徳と深い関係があり、明治39年この本が出版されるや、いち早くこれを購入。尊徳精神の何たるかを学ぼうとしたものと思われます。この本が青木に在ったということは驚きであり、尊徳への関心の深さが伺い知れました。

【四】金次郎の生い立ち

二宮尊徳の成功の秘訣は、少年の頃から人の休んでいる時でも縄をない、草鞋(わらじ)をつくり本を読み、全力で生き抜くことに集中したからです。人並み以上の勤勉と、創造力が生んだ賜物です。

一家離散の運命に会い、伯父萬兵衛家の世話になる金次郎、「百姓に学問はいらぬ。学問は家を傾けるばかりだ。農業に励め。」と、激しく叱責(しっせき)する伯父でした。爪に灯(ひ)を燈(とも)すような倹約を強いられても、僅かな暇を見つけて本を読んだ金次郎。立身出世の鍵、原点はここから出発したのです。(家を興すためにこそ、学問は必要なのだ。そこには自立させてくれる道筋が書いてある。)この考え方は、生涯尊徳の信条となるのです。

伯父萬兵衛から見て金次郎は、よく働く、体格も立派、一端(いっぱし)の百姓になるのには、十分の素質があると見込んでいました。しかし、気にかかることがあったのです。それは働き方なのです。つまり、田や畑を耕し、種を播き、草を抜き、刈り取るなどの農良仕事に熱心だという働き振りではない仕草が見られるからです。

ときどき物事に異常なほどの執着を示すことがあります。ひと口に言って、金銭(ぜに)になる仕事に対する執念みたいなものが見え隠れするのです。

金次郎の周囲の百姓は、金次郎などはものの数ではない程の働き様でした。朝、星を仰ぎ、夕べに月を拝む、働いても働いても、これ以上働くことはないと言われる程、働く百姓たち、そうしなければ四公六民、五公五民の年貢は納められなかったのです。

そんな農民層から、何人の二宮尊徳が生まれただろうか。何人の歴史上の人物が出てきたでしょうか。領主権力と闘い、百姓一揆のリーダー佐倉宗五郎は有名です。二宮尊徳の生き方は、彼とも違うのです。単なる篤農家(とくのうか)ならば、数えることのできない程輩出しています。

赤貧(せきひん)洗うが如(ごと)き中から、金次郎は小田原・足柄の村一番の地主になったのです。(34歳にして、3町8反9畝9歩、小作米39俵3斗、自作米24俵1斗、持金350両)

尊徳の生き方を見ると、江戸時代末・封建社会の矛盾を見抜いた生き方をしています。当時、農村において唯一、ある期間免祖される土地は、開墾地だったのです。酒匂川(さかわがわ・小田原市)の氾濫に遭遇、田畑の埋没、荒地となった経験を逆手にとって蓄財に活かしているのです。

余裕のできた金銭で、田畑を買い求め、多くは小作に出しています。租税の高くかかる土地を耕すには、金次郎の労力は、余りにも貴重だったのです。自分は小田原城下での奉公、商業的活動に励み蓄財していたのです。

まきを背負い、本を読む金次郎の背中の薪は、自宅で焚くのではなく、武家や商家に売り、金銭に換えていたのです。

自ら耕すことをやめ、蓄財に努め、さらに武家の経済の立直しに辣腕(らつわん)を揮(ふる)う二宮金次郎は、「開墾と利殖」を組み合わせた独特の仕法を青木村(大和村青木)でも展開するのです。

【五】青木村の変遷

二宮尊徳による「青木村仕法」を考える場合、どうしてもこの村の地理的・歴史的な経過を考察する必要があります。

この村の地形は、雨引山・加波山から切り離された山塊で、青木古山は113メートル、羽田との境をなす羽田北山は130メートル、山塊最高の羽田山で172メートルと低く、針葉樹、広葉樹林が分布し、里山として農業に適していますが、水量が細くこの山から流れる水を、ため池に貯水し稲作の用水としています。

山麓扇状地の西、高森の台地との間には、岩瀬町山口「鏡ヶ池」を源とした桜川が貫流しています。

この河川は、排水的な役割しかなく、ここから揚水して稲作に利用したのは後の時代です。

6世紀頃、この山塊は朝廷の治めるところとなり、族長クラスから集落の上層ぐらいまでの古墳群となりました。

青木・羽田には古墳が集中、青木神社の南面「堂の入り古墳」からは、人物埴輪「ひざまづく武人像」(国指定重要文化財-国立博物館保存)が出土しています。そのことは、この地域に稲作が早くから開かれていた証です。

古墳から中世にかけての用水体系は、ため池のあり方に規制されていました。青木では、金ヶ入池・中島池・白山池等があり、水田耕作の主要な役割を果たしています。

山間部では、谷津田(羽田地区)が大部分、それが近世になると、用水を河川に求め、用水路による水田経営へと発展、耕地の拡大は飛躍的な生産を可能としました。桜川流域の青木・羽田の肥沃な洪積地も、鉄製農具のすき鋤によって開田され、生産量の増加ははかり知れないものがありました。しかし、そこには常に水不足の問題があったのです。

ところで、青木ほど領地の支配関係が複雑で、変遷の多かった村はめずらしいです。古くは真壁郡ともべ伴部郷に属し、中世になって中郡荘となり蓮華王院領(天台宗の京都三十三間堂寺院として有名)、その後、小栗氏、宇都宮氏、結城氏の支配をうけ、秀吉の太閤検地(1594)で西那須郡に属し、元禄になり真壁郡に編入されます。

江戸時代になると領主の変遷が激しく、慶長6年(1801)真岡藩主浅野長重の領地、その後、堀ちかよし親良、笠間藩永井直勝、豊岡藩杉原長房の飛地、土浦藩朽木種綱(くちきたねつな)、同土屋政直など藩領の飛地的存在から幕府領となりました。

それでも一時、天和3年(1683)村の約半分550石が高麗(こま)長好の知行となり、元禄11年(1698)から同15年(1702)までは、4人の旗本知行の分割支配も受けました。

それが宝永5年(1708)川副(かわぞい)新右衛門頼賢(よりたか)の知行となり、世襲されて明治維新を迎えるのです。

二宮尊徳仕法が行われる当時の領主は、川副勝三郎よりのり頼紀、知行石高は1550石(青木村の外新治郡川俣村、根本村、成井村、中根村、柴内村、金指(かなざし)村、加生野(かようの)村、武州埼玉郡白岡村、下大崎村の9ヶ村)そのうち青木村の石高は850石と、知行地の中で最も大きな村でした。

【六】青木堰

二宮尊徳が築堰(ちくせき)した「青木堰」は、桜川の上流青木地内にかかる堰です。ここの土質は、表土が粘土のうえに、大雨で流れた黄土や土砂が積み重なった沖積土からできています。

そのため、洪水になると氾濫し、大きな被害を起こしますが、水さえあれば見事な水田が形成され、良質の米を産します。

ところで、はじめてこの桜川に、青木堰が設けられたときのことを記す史料が見当たりませんが、恐らく戦国大名の領内経営の一環として構築されたものと思われます。

青木村が幕府領となり、真岡代官所(真岡市)によって、元禄15年(1694)に行われた堰普請(せきぶしん)の史料を見ますと、表1のとおりです。

この堰普請は、真岡代官中川吉左衛門によって行われ、普請奉行は田沢源右衛門でした。また翌16年には、永12貫248匁(もんめ)、人足2452人半が堰普請の費用として追加されています。

幕府領時代は、このような大規模の堰普請が行われましたが、宝永5年(1708)旗本川副新右衛門頼賢の知行地となって以来、代官所の支援はなく、1ヶ村限りの負担で堰修理をしなければなくなりました。

もともと青木村の水の便は悪く、青木・羽田・犬田の山並みからの水量は細く、青木の耕地の大部分をまかなう「青木堰」の維持管理には過大な負担を強いられてきました。この用水にしても十分な水量ではなく、強い雨が降るたびに堰は決壊、そのたびに堰や堤防は築き直さなければなりません。

それでも、この近在の村々は幕府領(天領)だったので、費用負担は青木村を含めて関係地域全体の負担とされていたのです。そのため青木村の負担は、年に100両位で済んでいました。

それが幕府領から旗本領となったのです。幕府はもう堰の費用の負担はしてくれません。「すべて、川副殿一村負担で行え」ということになったのです。

これは村民にとっては死活の一大事、生産性の低い米づくり、毎年堰の修復費用を課せられ、そのうえの年貢納め、収入が少ないのに過大な支出を求められることになったのです。

現代流で言えば、国や県が管理していたものを、一小自治体にその責任を押し付けたということです。そのうえ、旗本の治政能力のなさが一層村民を苦しめるのです。

生産性を高め農民の暮らしを保障するという、抜本的な政策を抜きにして、堰の費用を負担させるという、間違った自己責任を押し付けたのです。そのため、旗本川副領となった青木村は、次第に疲弊していくという悪循環の繰り返しとなるのです。

【七】疲弊する青木村

稲作の命は水、その水源は桜川にかかる青木堰、この堰が洪水のたびに破損するということになると、米に依存する農民の生活は根底から破壊されます。

川副氏という小旗本領では、堰の修復は不可能、「このままでは、村は無くなる。」村人の誰しもそう思うようになりました。

当時の堰は、現在の所よりやや下流、低い所に設けられていたため、水の圧力を受けやすく、破損する率も高かったのです。もっと上流の鍬田村(岩瀬町・笠間藩領)から取水すれば、水量も多く、堰の修復も容易ではなかろうかという考えが浮上してきました。(後にこの考えは、二宮尊徳によって実現される。)

文政11年(1828)名主・村役や、桜町陣屋(二宮町)に二宮尊徳を訪ね青木堰の修復調査を依頼します。島村与惣兵衛(桜町領主宇津氏の家臣)、西沼村丈八(尊徳の門人・土木工事に長ける)の調査から水門の高さ2丈7尺5寸(約8.5メートル)、長さ570間(約1,100メートル)の堀工事等の費用を含め、300両という見積もりが示されます。

これは真岡代官所も認め、笠間藩や鍬田村とも了解がつき、工事費300両の調達さえできれば、工事が始まることになります。しかし、金子(きんす)の調達が思うようにいかず、頓挫(とんざ)してしまうのです。

そこで、村方は西沼村丈八の案内で、尊徳に青木堰修復の借金を申し込みますが、桜町復興事業の多忙を理由に断るのです。そのうえ、悪いことにこの計画に理解を示していた、真岡代官田口五郎左衛門が転勤、代官元締(もとじめ)(会計)の内田金兵衛と、木俣庄蔵が病死するという不幸に見舞われ、堰の計画は見通の立たないまま、時間が過ぎていきます。その間、村の疲弊(ひへい)は進み、人心は荒廃していきます。

元禄時代130軒もあった家が39軒になってしまうのです。潰(つぶれ)百姓、逃散(ちょうさん・領主の過重な年貢に耐えられず、村から逃げること。)が続き、残る農民も生活は苦しく、一部には自棄(やけ)になり博奕(ばくち)に日を過ごすようになりました。田畑山林は荒れ、狐狸(こり)、猪が住み、萱(かや)・芒(すすき)が生い茂り、この有様を青木神社神官大和田山城方に立寄った旅の僧は、

「家ありや 芒の中の 夕けぶり」

と詠みました。夕けむりが立っていたので、家のあることを知ったという程、荒れていたのです。

天明7年(1787)には野火を発し、北原坪32軒のうち1軒を残し全焼、残った1軒の弥五郎は青木村を去り、物井村(二宮町)に移住しました。

「このまま座して待てば、村は滅びる。村の復旧は二宮金次郎様にお願いする以外にない。」と、名主舘野勘右衛門は決断、身命を賭して村の立て直しに立ち上がるのです。

村民一同を屋敷に集め、村のおかれている厳しい状況を説明、一致して行動することを誓うのでした。

天保2年(1831)11月30日、師走の迫る寒天の朝、名主勘右衛門一行は37名の連署を懐(ふところ)に、桜町陣屋の二宮尊徳へ嘆願書を提出するのです。

【八】名主舘野勘右衛門

天保2年(1831)11月30日の早朝、この日は陰暦だから、今で言えば12月の末になる日です。この頃は晴れた日でも、日光颪(にっこうおろし)の空っ風が吹きつけ、骨の髄までしみとおる寒気の季節です。その日は生憎(あいにく)雨、冷たい霙(みぞれ)が頬を打ちます。

前途に不安を抱きながら、名主舘野勘右衛門一行は蓑(みの)に菅笠(すげがさ)の出で立ちで、二宮金次郎(尊徳)のいる桜町陣屋(二宮町)をめざしていました。

勘右衛門の懐中には油紙に包まれた青木村37名連署の嘆願書が入っています。この嘆願書には村の命運が懸かっていたのです。

その嘆願書とは、次のようなものでした。

「青木村荒地起返難村復旧仕法取行方嘆願書(あおきむらあれちおこしがえしなんそんふっきゅうとりおこないかたたんがんしょ)」という表紙、書き出しは「乍恐以書付奉願上候事(おそれながらかきつけをもってねがいあげたてまつりそうろうこと)」ではじまり、

「川副勝三郎知行所(ちぎょうじょ)である常州真壁郡青木村名主、組頭、百姓一同お願い申しあげます。私どもの村は、およそ7、80年以前家数130軒ありましたところ処、洪水により桜川用水堰が大破、普請行届(ふしんゆきとど)かず、村は困窮しております。冬枯れに野火が発生、離村・死潰(しにつぶれ)し31軒となり、年貢米も65俵、永(えい)34貫文(畑作の税)となりました。

近年、桜町知行所の村々がご仕法により立直り、有難き仕合せに存じます。桜町と同じような荒地開発、入百姓などの救済策を、私共の地頭(川副氏)にお願いした処、地行所(青木村)立直りの工夫については、如何ようにされてもよいとの沙汰がありました。

去る子年(文政11年)以来、西村組頭丈八(二宮町)をもって、村の難儀、用水掛りに相談、真岡代官所へもお願い内見していただきました。しかし、その後で代官も代りこの案件が流れ、村は次第に困窮し、百姓相続が難しくなりました。地頭様の用水堰普請についての書状持参する間、別格のご慈悲をもって、村を救うため何卒(なにとぞ)内見(かいそん回村)くだされますようお願い申しあげます。

今まで通り百姓相続ができますよう、仰付(おおせつけ)くだされますれば有難き仕合せに存じたてまつります。」

以上

天保二辛卯(しんう)年

十一月晦日(みそか)常州真壁郡青木村

下 組 百 姓

吉左衛門、仙吉、定右衛門、友吉、重兵衛、元三郎、岩吉、周蔵、平次右衛門、常治、茂十郎、助右衛門、岩蔵、五右衛門、芳兵衛、鹿蔵、元右衛門、勇助、善六、柳蔵 〆二十人

上 組 百 姓

与右衛門、嘉兵衛、源兵衛、直松、国吉、清吉、新吉、嘉左衛門、伊兵衛、敏蔵、儀兵衛、長左衛門、弥六

名 主 柳蔵

同 勘右衛門

組 頭 喜助 〆十七人

同 善六

百姓代 勇助

喜助

勘右衛門

上下〆三十七人

野州桜町御役所

二宮金次郎様

この文章から、百姓の血の叫びに対し、地頭(川副氏)の治政が百姓まかせの丸投げ、無為無策ぶりが読みとれます。

青木村名主舘野勘右衛門の生家。後に、苗字帯刀を許され、代官役を仰せ付けられる。(現当主 舘野正雄氏)

【九】尊徳の叱責

桜町陣屋(二宮町)に青木村の救済を嘆願する名主、百姓たちを前に、二宮尊徳は次のように諭(さと)すのです。その言葉は、現代の社会状況に通ずる内容です。

「そもそも村の荒廃は、用水を失ったのみではない。用水がなければ田を畑として、雑穀を得るべきである。人を養うものは稲穀に限っていない。用水のとぼ乏しきを口実として、良田を荒蕪(こうぶ)に帰するは、井泉を塞(ふさ)いで水を他に求むる類(たぐ)い。惰(だ)の民(なまけ者)となり、博奕(ばくち)を事として祖先伝来の家財を失う。

農力進みて、糞培(ふんばい)(地を耕し肥やす)怠らなければ、畑もまた田に勝る。田は一作の地多く、畑は両毛(陸稲(おかぼ)と麦)を常とし、之をきらうは怠惰(たいだ)なり。我が仕法は節倹をもって有余を生み、他の艱苦(かんく)を救う。各々その業に精励・善行を積み、悪行をなさず勤倹をもって一家をなすべきである。

各々がそうするならば、貧村は必ず富み、廃邑(つぶれむら)は必ず興る。おまえたちの村の困窮はあわれ憐みなれども、それは自業自得である。再び来るなかれ」と、厳しく叱責するのでした。

これに対し名主勘右衛門は、涙を流し泣きながら訴えるのです。

「邑民(むらびと)の農業を怠る所業は、先生の言う通りです。しかし、邑(むら)は困窮極まり放置することは出来ません。悔恨(かいこん)の情でいっぱいです。これから懶惰(らんだ)を改め先生の教えに従い、粉骨を尽くし艱苦(かんく)に耐え、再興の業に従事することを誓います。何卒この村を救いくださることお願いいたします。」と、悲痛な声で訴えました。

尊徳はじっと聞き入り、泰然として諭すのです。

「人は苦しみが迫る時、どんな難儀(なんぎ)もいとわないと言うが、少し良くなると元に戻る。邑(むら)再興の道は旧弊(きゅうへい)を除き、初めから着手することが大事」と。

一同はこれに対し、どのような困難にも耐えることを誓約し席を立とうとしませんでした。尊徳は、しばらく考えてから言葉を発しました。「青木村への仕法を引き受けるかどうかは、まだ決めていない。

ただこうしよう。青木村についての詳しい調査資料がほしい。わしは調査しないでいきなり仕法は実行しない。まず資料を出してほしい。その後で実際に回村したうえで仕法が行えるか考えよう。

「先ず火災の原因となる茅(かや)やすすきを刈ってほしい。刈り終わったならば、それ相当の値段で買取ってやろう。」

この言葉に勘右衛門をはじめ一同は、目を輝かせ「きっと先生は、青木村へ来て下さる」という、祈りにも似た確信を持ったのです。村中に茅やすすきが生い茂るということは、火災の原因になるだけではないのです。(そのことは、村の人の心に茅とすすきが生い茂っているのだ)

青木村の尊徳仕法は、心に生い茂った茅やすすきを刈り取る『心田開発』からはじめられたのです。

http://sakuragawamj.com/?page_id=1661よみがえる金次郎『二宮尊徳』

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.08.31 23:54:15

[報徳] カテゴリの最新記事

-

山寺の鐘つく僧は見えねども四方(よも)… 2025.09.18

-

『遠州報徳の夜明け』 2025.09.17

-

「森町史」 報徳運動の形成と発展 その… 2025.09.16

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.