PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(496)魔法の言葉

(16)今野先生

(2)知っておきたい故事

(4)イマジン

(1729)ネイチャー

(258)報徳

(1475)報徳の精神と札幌農学校精神

(11)五日市先生

(36)健康・元気

(676)鎌倉殿の十三人

(56)マザーとマハトマ

(31)札幌農学校精神

(32)青山士

(7)鈴木藤三郎

(208)宮沢賢治

(3)技術者シリーズ

(35)帝国農家一致結合

(1)報徳記を読む

(553)広井勇

(55)牧野富太郎

(81)MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)

(220)八田與一

(1)『現代語 安居院義道』出版クラウドファンディング

(91)ブギウギ

(11)光る君へ

(80)パリ・オリンピック

(67)「安居院庄七 50歳からの大冒険」出版に向けて

(4)CF 50歳から

(3)報徳の歌

(109)石破首相

(115)玉木氏

(30)坐禅

(296)安居院庄七と鷲山恭平

(246)W杯

(115)べらぼー

(44)大相撲

(40)USA

(204)朝ドラ

(79)遠州報徳

(28)文学

(43)怠れば廃る塾

(40)高校野球

(14)アン・シャーリー

(7)映画

(30)内村鑑三

(7)森 信三

(15)政治

(11)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 坐禅

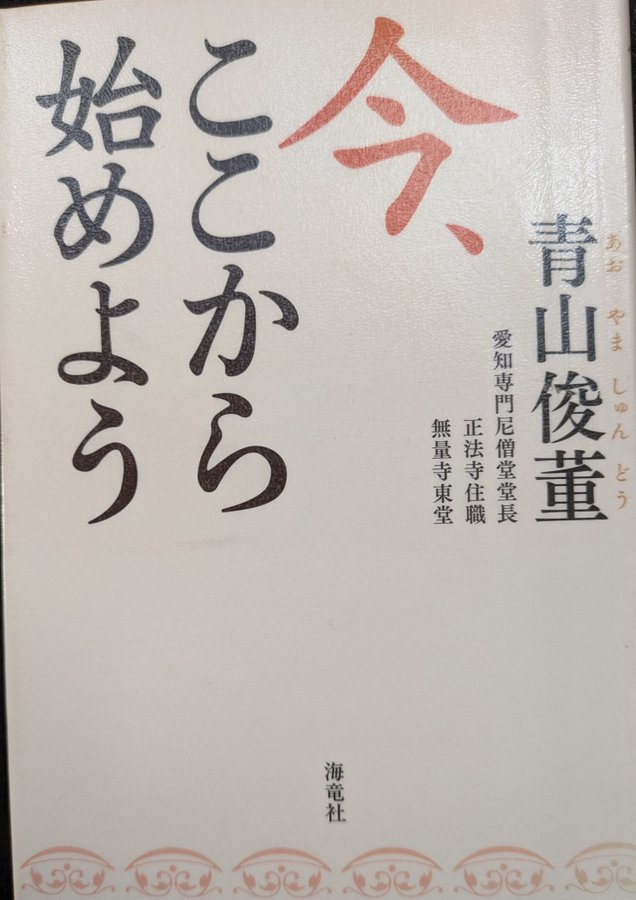

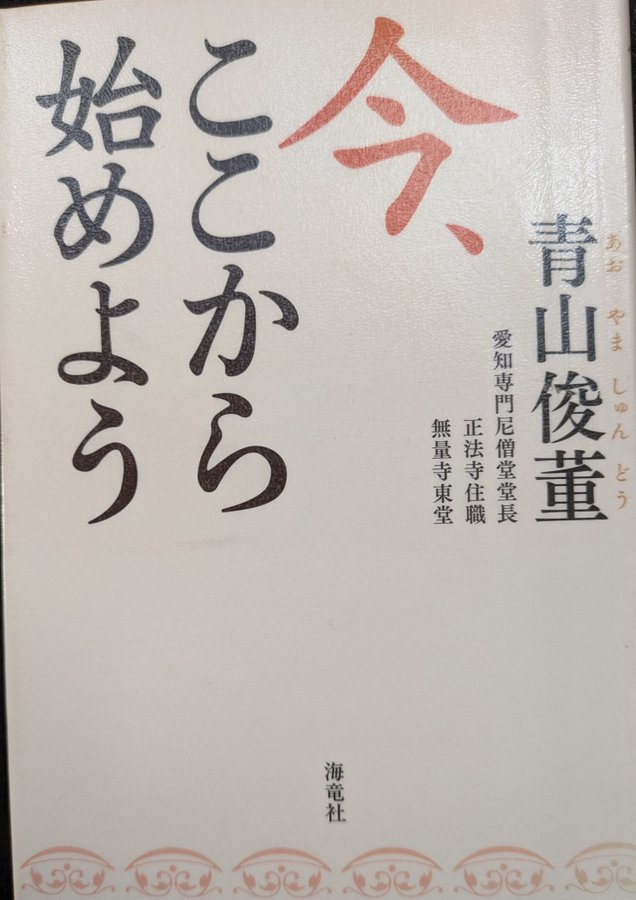

青山俊董老師「今、ここから始めよう」(2013年12月)53-56頁

言葉や文字を超えて、 真意をどう読み取るか

「黄檗の仏法多子なし」の一句であるが、この一句を文字通り訳せば

「黄檗の仏法といったって大したことではなかったわい」ということになろうか。

私はこの質問を受けながら、まずは二つのことを思った。

一つは文字を通してのみ学ぶことの危険と、翻訳物を通してしか読むことのできない者の限界である。

二つ目は文字や言葉を通さず、直接その人に会う「面授」を大切にされた道元禅師のお心の深さである。

私は次のように答えた。

私たちはよく否定的な言葉を使ってほめたり肯定したりする。

文字だけ見れば同じ「馬鹿野郎」の四文字であるが、直接その人の口から発せられたとき、その四文字を通してその人の人格が、そのときの思いが流れ出し、相手を勇気づける原動力にもなれば、反対に相手をうちのめす凶器ともなる。

「黄檗の仏法多子なし」という言葉は、師の黄檗の仏法への讃嘆の思いと、それを了得することができたよろこびの叫びと受け止めるべきであろう。

文字を通してしか学べないときは、心して心して文字の裏のひびきを、書かれざる行間の教えを読み取る努力をせねばならない。

まして原典を読破するだけの語学力がなく、翻訳物を通してしか学ぶことができない者は、それを翻訳した人がどういう人か、どれほど仏法がわかって翻訳しているか、翻訳者を択ぶことが大切であることを忘れてはならない。

宗教的、思想的深みを持ったものの翻訳は、言葉ができるというだけで訳せるものではなく、その教えがほんとうに自分のものとして消化しきっていなければ、訳せるものではないからである。

もう一つ、「多子なし」という言葉で語ろうとしている中身について考えておきたい。

私の知人で長く参禅にきていたEさんは「鍋や釜など台所の器をピカピカに磨くことから始めようと思います」といい、Hさんは,「何をするにも音をたてないようにするところから始めます」と語ってくれた。

今この一つ一つ、一言一言に心をとどめて語り、行ずる。そのほかに仏法はない、それが「多子なし」という一句で示そうとする中身の一つではなかろうか。

スティーブ・ジョブズが果たした、ある禅僧との“運命的な出会い”「彼には奥さんと2人の子どもがいてね…」

「文藝春秋」2025年3月号 掲載「ジョブズは和と禅に人生を救われた」

20歳を目前にしたジョブズは、2つの根本問題を抱えていた。

世間に馴染めぬ生きづらさと、この世で何をすべきか定められない焦燥。

彼は小学校で飛び級するほど才気に溢れていたものの、幼い頃から激烈な気性で、周囲に妥協できず過剰な自己を持て余していた。加えて、生後すぐに養子に出されたことから、自分は何者なのかを知りたいという強迫的な欲求も抱えていた。

禅僧、乙川弘文(おとがわこうぶん、1938〜2002)――。

新潟の寺に生まれ、京都大学大学院で仏教学を修めた後、曹洞宗の大本山永平寺で修行中に宗門から俳句禅堂に派遣された禅僧だった。

「まことに禅の世界は、奇妙なところがあって、他宗派とちがって、傑出した僧侶ほど、表面に出ることをきらい、身をくらまして生きた」

禅の修行僧を経て作家になった水上勉は著書『良寛』にこう書いたが、乙川弘文も同じくこの系譜にあった。弘文は、世俗欲から遠く離れ、天真(てんしん)に任すような独特の禅境を開き、求められれば禅を伝えに赴くという一処不住の生涯を送った。また、やや天然ボケともいえる飄然とした人柄で、欧米の人々、とくに社会常識からはみ出た人たちから深く愛された。中国唐代に南泉普願(なんせんふがん)なる禅僧がいて、好んで世間から疎んじられた人々と生きたことからその宗風は「異類中行(いるいちゅうぎょう)」と呼ばれたが、弘文にも同じ香気が漂う。

ジョブズは、急速に、烈しく弘文に傾斜していく。

ジョブズが語った思い出「真夜中に帰宅した奥さんに…」

「気づいたら、でき得る限り長い時間をコウブンと一緒に過ごすようになっていた。彼には、スタンフォード大学病院で看護師をしている奥さんと2人の子どもがいてね。奥さんは夜勤だったので、僕は夕方にコウブンを訪ねては遅くまで話し込んだ。で、真夜中に帰宅した奥さんに放り出されるわけだ」(筆者訳。以下同)

京大時代に、西洋哲学との関わりのなかで仏教を研鑽した弘文は、アメリカ人のジョブズにも禅が理解できるように伝える技量を培っていた。たとえば、『般若心経』をテーマにしたある法話ではこんな説法をしている。

「私たちには、普段は気づかない心、潜在的に横たわる深く広い心があります。ですが、知識や理解、許容範囲をすべて自分の尺度で築いている限り、盲目なままその心に出逢うことはできません。それは、プラトンの『洞窟の比喩』と同じことなのです」

プラトンの「洞窟の比喩」は、「人が見ている現実は往々にして真実ではない」と説いた欧米人には馴染みの喩え話であり、弘文が言う「潜在的に横たわる深く広い心」とは、仏教の阿頼耶識(あらやしき、過去から未来へと連続する心の領域で、もっとも根源的な心)を指す。仏教をギリシャ哲学と比較しながら英語で提唱する日本人僧侶など、弘文のほかまずいまい。

いまひとつ、弘文の法話から引用したい。

「

」

憔悴するほど自分探しをしていたジョブズにとって、これほど文学的で血肉となる言葉があっただろうか。

言葉や文字を超えて、 真意をどう読み取るか

「黄檗の仏法多子なし」の一句であるが、この一句を文字通り訳せば

「黄檗の仏法といったって大したことではなかったわい」ということになろうか。

私はこの質問を受けながら、まずは二つのことを思った。

一つは文字を通してのみ学ぶことの危険と、翻訳物を通してしか読むことのできない者の限界である。

二つ目は文字や言葉を通さず、直接その人に会う「面授」を大切にされた道元禅師のお心の深さである。

私は次のように答えた。

私たちはよく否定的な言葉を使ってほめたり肯定したりする。

文字だけ見れば同じ「馬鹿野郎」の四文字であるが、直接その人の口から発せられたとき、その四文字を通してその人の人格が、そのときの思いが流れ出し、相手を勇気づける原動力にもなれば、反対に相手をうちのめす凶器ともなる。

「黄檗の仏法多子なし」という言葉は、師の黄檗の仏法への讃嘆の思いと、それを了得することができたよろこびの叫びと受け止めるべきであろう。

文字を通してしか学べないときは、心して心して文字の裏のひびきを、書かれざる行間の教えを読み取る努力をせねばならない。

まして原典を読破するだけの語学力がなく、翻訳物を通してしか学ぶことができない者は、それを翻訳した人がどういう人か、どれほど仏法がわかって翻訳しているか、翻訳者を択ぶことが大切であることを忘れてはならない。

宗教的、思想的深みを持ったものの翻訳は、言葉ができるというだけで訳せるものではなく、その教えがほんとうに自分のものとして消化しきっていなければ、訳せるものではないからである。

もう一つ、「多子なし」という言葉で語ろうとしている中身について考えておきたい。

私の知人で長く参禅にきていたEさんは「鍋や釜など台所の器をピカピカに磨くことから始めようと思います」といい、Hさんは,「何をするにも音をたてないようにするところから始めます」と語ってくれた。

今この一つ一つ、一言一言に心をとどめて語り、行ずる。そのほかに仏法はない、それが「多子なし」という一句で示そうとする中身の一つではなかろうか。

スティーブ・ジョブズが果たした、ある禅僧との“運命的な出会い”「彼には奥さんと2人の子どもがいてね…」

「文藝春秋」2025年3月号 掲載「ジョブズは和と禅に人生を救われた」

20歳を目前にしたジョブズは、2つの根本問題を抱えていた。

世間に馴染めぬ生きづらさと、この世で何をすべきか定められない焦燥。

彼は小学校で飛び級するほど才気に溢れていたものの、幼い頃から激烈な気性で、周囲に妥協できず過剰な自己を持て余していた。加えて、生後すぐに養子に出されたことから、自分は何者なのかを知りたいという強迫的な欲求も抱えていた。

禅僧、乙川弘文(おとがわこうぶん、1938〜2002)――。

新潟の寺に生まれ、京都大学大学院で仏教学を修めた後、曹洞宗の大本山永平寺で修行中に宗門から俳句禅堂に派遣された禅僧だった。

「まことに禅の世界は、奇妙なところがあって、他宗派とちがって、傑出した僧侶ほど、表面に出ることをきらい、身をくらまして生きた」

禅の修行僧を経て作家になった水上勉は著書『良寛』にこう書いたが、乙川弘文も同じくこの系譜にあった。弘文は、世俗欲から遠く離れ、天真(てんしん)に任すような独特の禅境を開き、求められれば禅を伝えに赴くという一処不住の生涯を送った。また、やや天然ボケともいえる飄然とした人柄で、欧米の人々、とくに社会常識からはみ出た人たちから深く愛された。中国唐代に南泉普願(なんせんふがん)なる禅僧がいて、好んで世間から疎んじられた人々と生きたことからその宗風は「異類中行(いるいちゅうぎょう)」と呼ばれたが、弘文にも同じ香気が漂う。

ジョブズは、急速に、烈しく弘文に傾斜していく。

ジョブズが語った思い出「真夜中に帰宅した奥さんに…」

「気づいたら、でき得る限り長い時間をコウブンと一緒に過ごすようになっていた。彼には、スタンフォード大学病院で看護師をしている奥さんと2人の子どもがいてね。奥さんは夜勤だったので、僕は夕方にコウブンを訪ねては遅くまで話し込んだ。で、真夜中に帰宅した奥さんに放り出されるわけだ」(筆者訳。以下同)

京大時代に、西洋哲学との関わりのなかで仏教を研鑽した弘文は、アメリカ人のジョブズにも禅が理解できるように伝える技量を培っていた。たとえば、『般若心経』をテーマにしたある法話ではこんな説法をしている。

「私たちには、普段は気づかない心、潜在的に横たわる深く広い心があります。ですが、知識や理解、許容範囲をすべて自分の尺度で築いている限り、盲目なままその心に出逢うことはできません。それは、プラトンの『洞窟の比喩』と同じことなのです」

プラトンの「洞窟の比喩」は、「人が見ている現実は往々にして真実ではない」と説いた欧米人には馴染みの喩え話であり、弘文が言う「潜在的に横たわる深く広い心」とは、仏教の阿頼耶識(あらやしき、過去から未来へと連続する心の領域で、もっとも根源的な心)を指す。仏教をギリシャ哲学と比較しながら英語で提唱する日本人僧侶など、弘文のほかまずいまい。

いまひとつ、弘文の法話から引用したい。

「

」

憔悴するほど自分探しをしていたジョブズにとって、これほど文学的で血肉となる言葉があっただろうか。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2025.02.23 07:03:58

[坐禅] カテゴリの最新記事

-

「禅談」修証一如 その7 2025.11.18

-

「禅談」普勧坐禅儀抄話その6 2025.11.18

-

「禅談」修証一如 その6 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.