PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

テーマ: 日本各地の神社仏閣の御朱印(2450)

カテゴリ: 神社仏閣・御朱印

鹿児島の神社を訪ねる二泊三日の旅も二日目を終え、二日目の宿のある鹿児島市照国町までやってきました。

今日はこれでのんびり・・・・・ではなく、チェックインを済ませ、城山の頂にあるこのホテルから、歩いて山を下り麓の『照國神社』に参拝します。

部屋の窓から雄大な桜島の姿を悠長に見入っている場合ではない。

なぜ急ぐ?

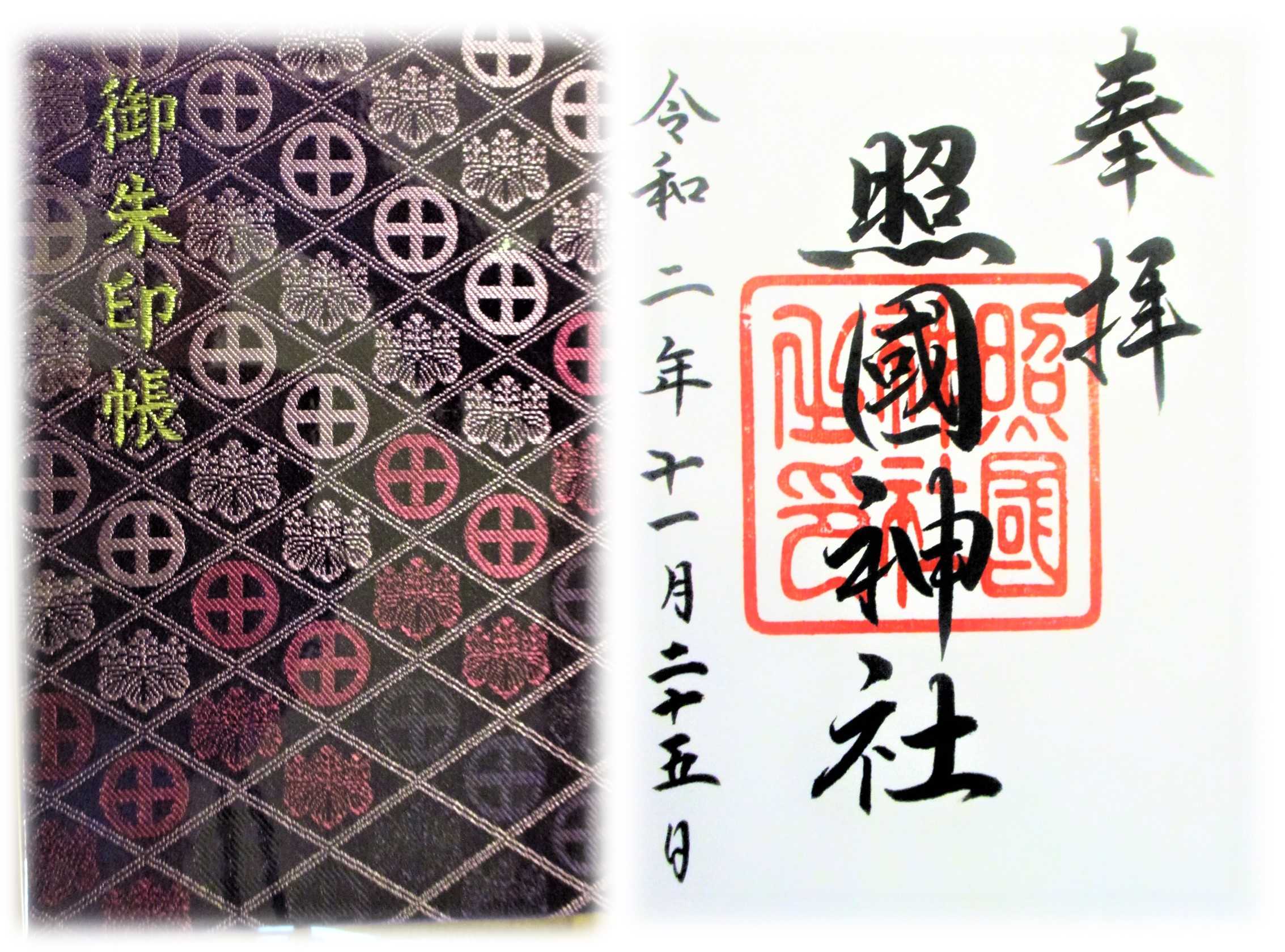

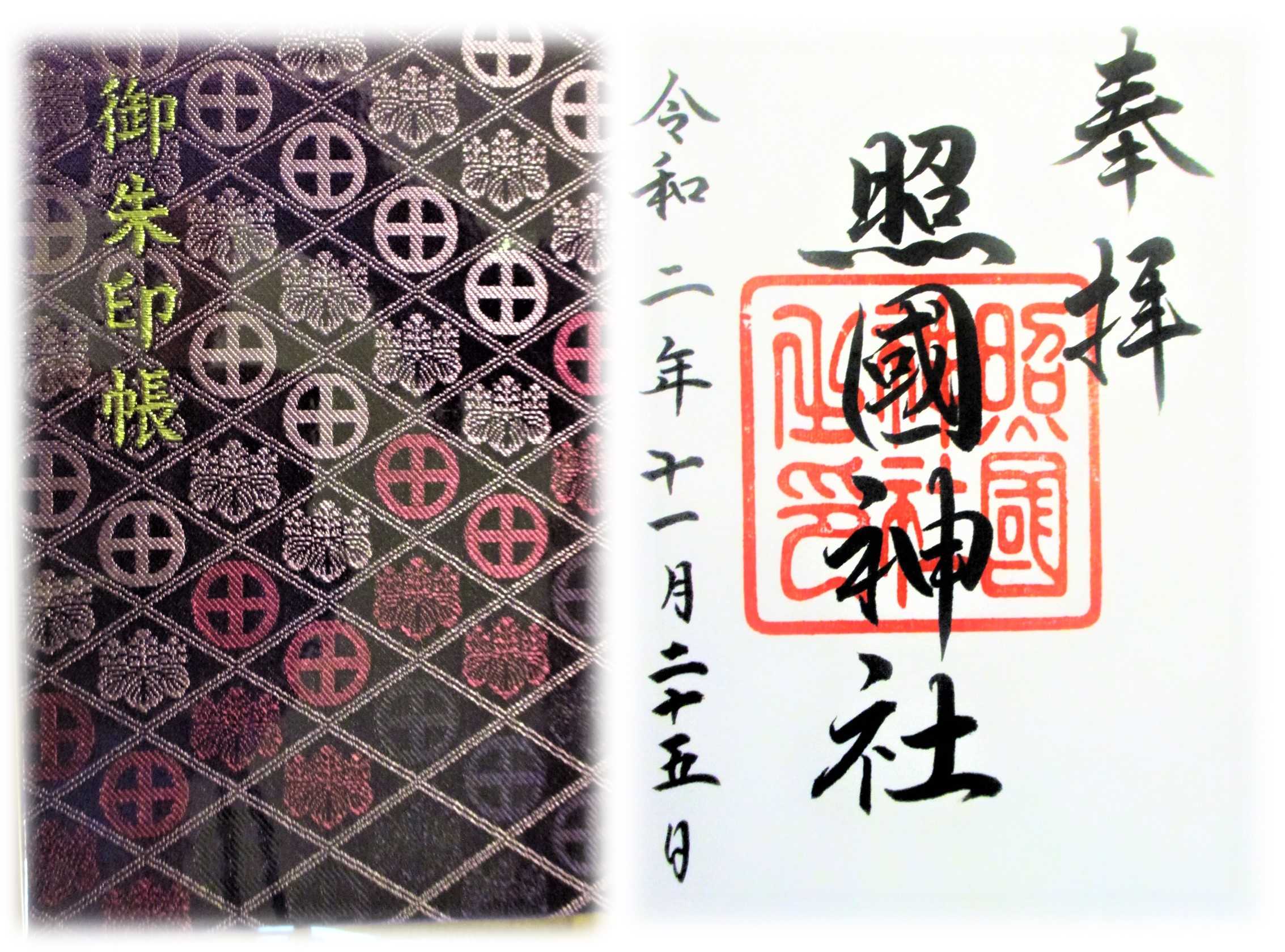

かみさんの念願だった島津家の家紋入り御朱印帖を手に入れたい、「照国神社」授与所は夕方5時まであと30分だ、なので絶対遅れる訳にはいかない。

ホテルから麓に降りる近道とされる狭い階段を駆け下り神社を目指す。

途中道を間違え、「照國神社」の鳥居に辿り着いたのが10分前。

周囲は夕陽に染まり、本当にこの時期は日没が早くとても損した気分になる。

鳥居の写真を撮って振り返るとかみさんの姿がない、授与所に直行したようだ。

正面の綺麗に剪定されたイヌマキ。斎鶴と呼ばれ、翼を広げて飛び立つ鶴のように見える。

照國神社全景、右手に手水舎。

手水鉢には色とりどりの花が水面に浮かべらていて、手のみならず一緒に眼まで清められる。

こうして花を浮かべた手水鉢、最近稀に見かけるけれど、しゃれた演出でいいものだ。

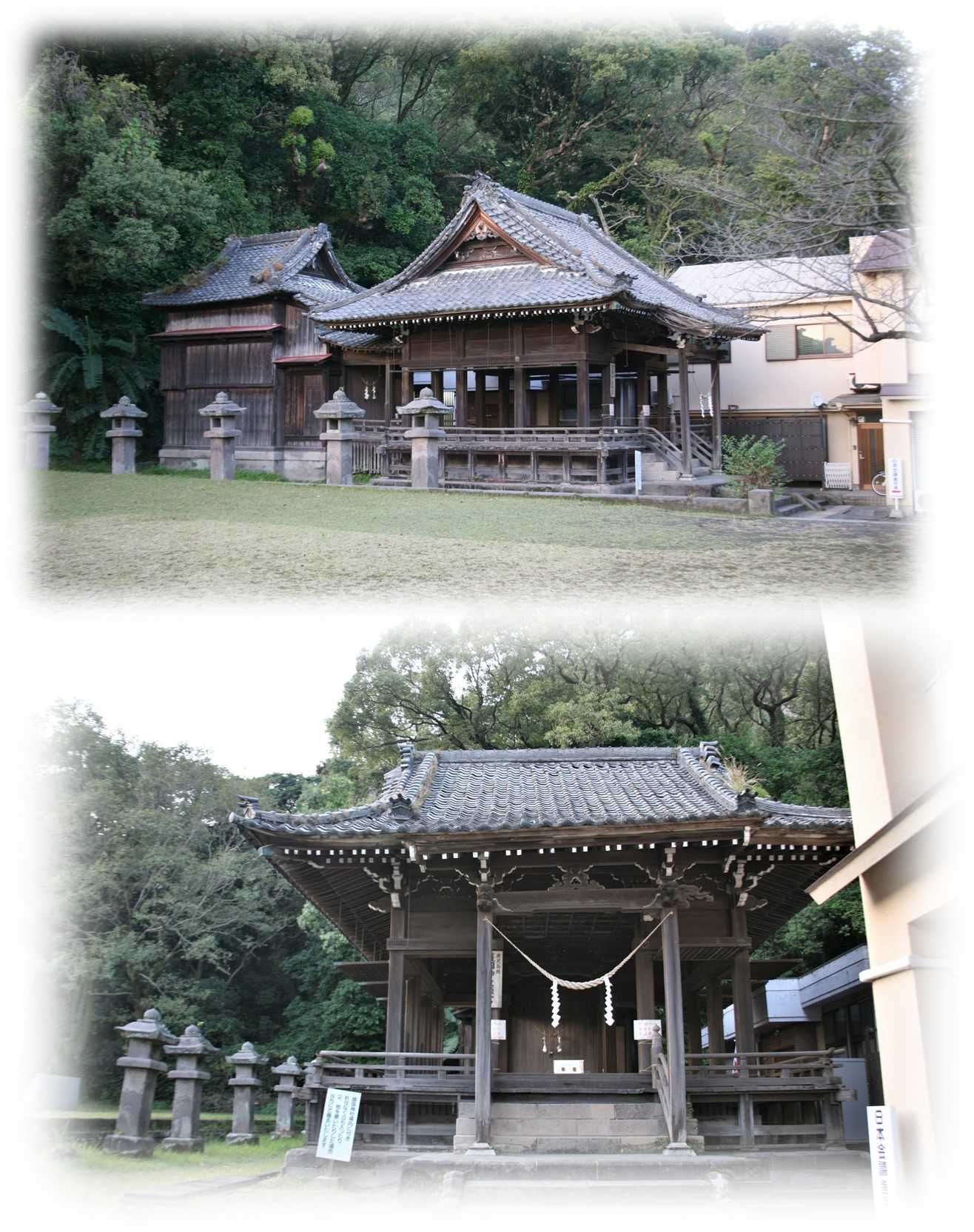

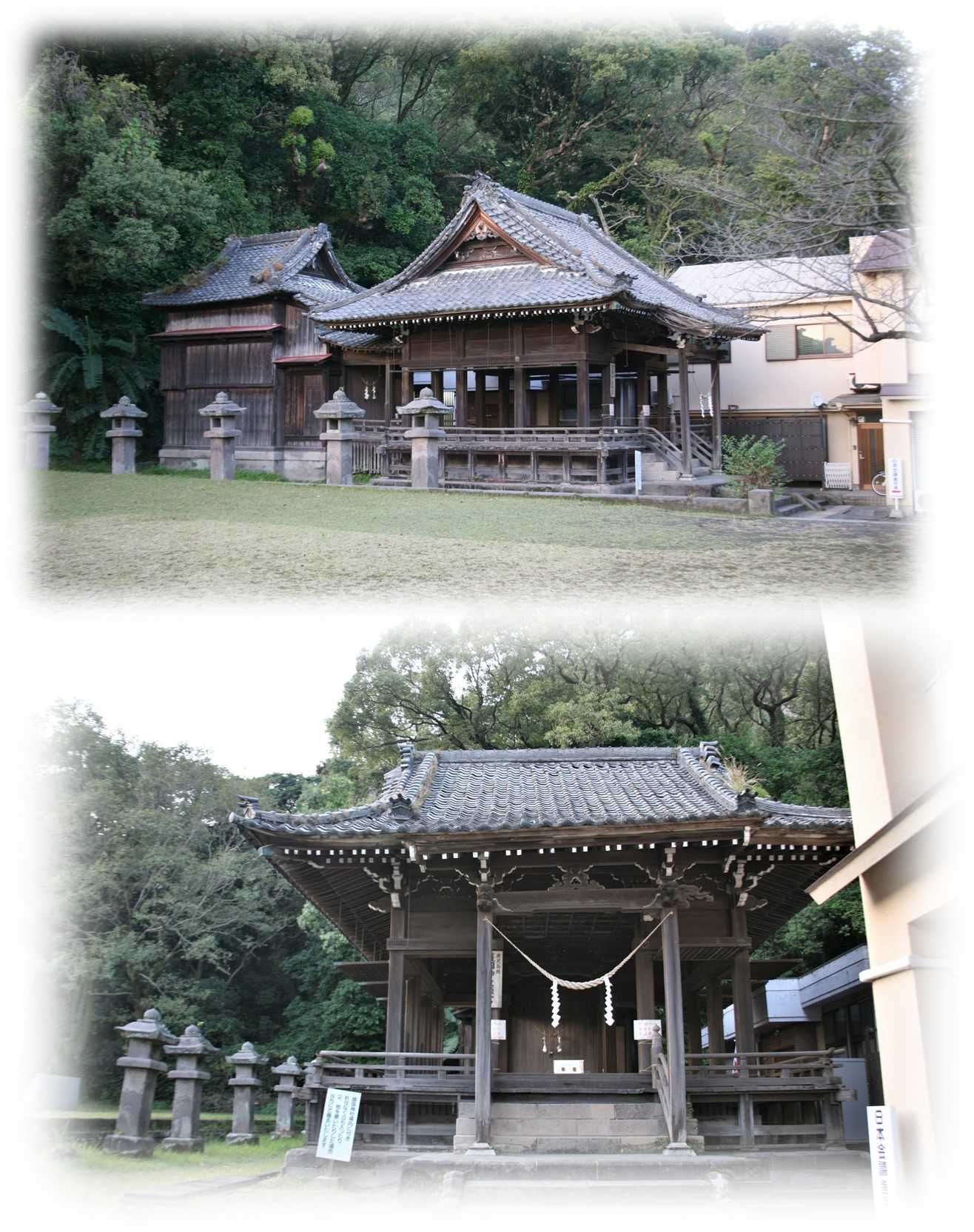

照国神社社殿全景。

神社創建時の社殿は権現造りだったそうですが、1877年(明治10)の西南の役で焼失し、1882年(明治15)に流造で再建され、1904年(明治37)に改築を受けます。

それも1945年(昭和20)の戦災により焼失、その後1953年に本殿、1958年に拝殿、1967年神門が再建され、1994年(平成6)幣殿を拡張し現在の姿を保っているようです。

境内をー段あがると手水舎の後方に古めかしい石塔。

左に社務所があります、巫女さんが戻ってくるという事は授与所閉まったのか?

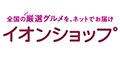

神門

1967年に再建されたばかりで趣には欠けるけれど優雅な佇まいをしている。

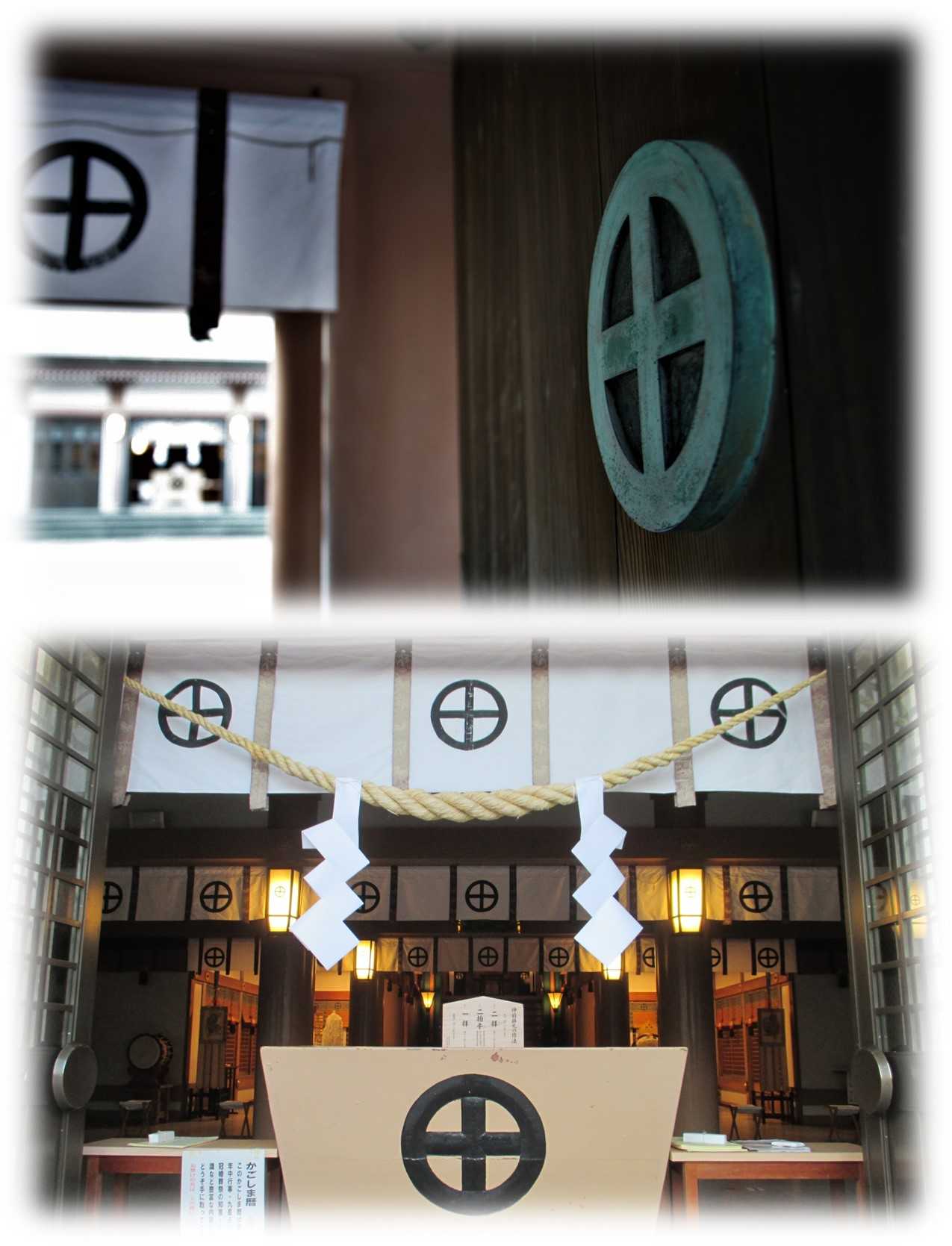

至るところ丸に十字の島津家の家紋が目に入ってくる。

ここで漸くかみさんと合流、念願の御朱印帖はギリ〃手に入れる事が出来た様だ。

先に記載したように拝殿含め全てが昭和に入ってから再建され、以前の木造のシックな趣はない。

神社建立に先立ち、島津久光と息子の島津忠義によって1862年(文久2)社地を選定、翌年の1863年(文久3)に小社を設けたのが始まりと云う。祭神は照國大明神(島津家28代当主11代藩主 島津齊彬)をお祀りする。

島津齊彬と神社創建について案内では以下のように書かれています。

拝殿左の廻廊から更に参道が続きます。

最初に現れるのか赤い鳥居を構えた照國神社の末社「保食神社(照國稲荷)」

食物や穀物の神さま倉稲魂神を祀る、もともとは後方の城山の中腹に祀られていたが、台風で被災したのを機会に1954年に境内に遷座した。

「保食神社」から参道は更に奥へ続きます。

右手に流造で五本の鰹木と外削ぎの千木が施された本殿を間近に見ることが出来ます。

本殿後方の水宮に向かう参道脇、木の根元に悲壮感を漂わせて座り込む石像があります。

邪鬼なんだろうか、両手は目に見えぬ何かを必死の形相で支えている。何の重圧から耐えているのだろう。その表情があまりにも印象的だったので撮ったものの詳細はよく分からない。

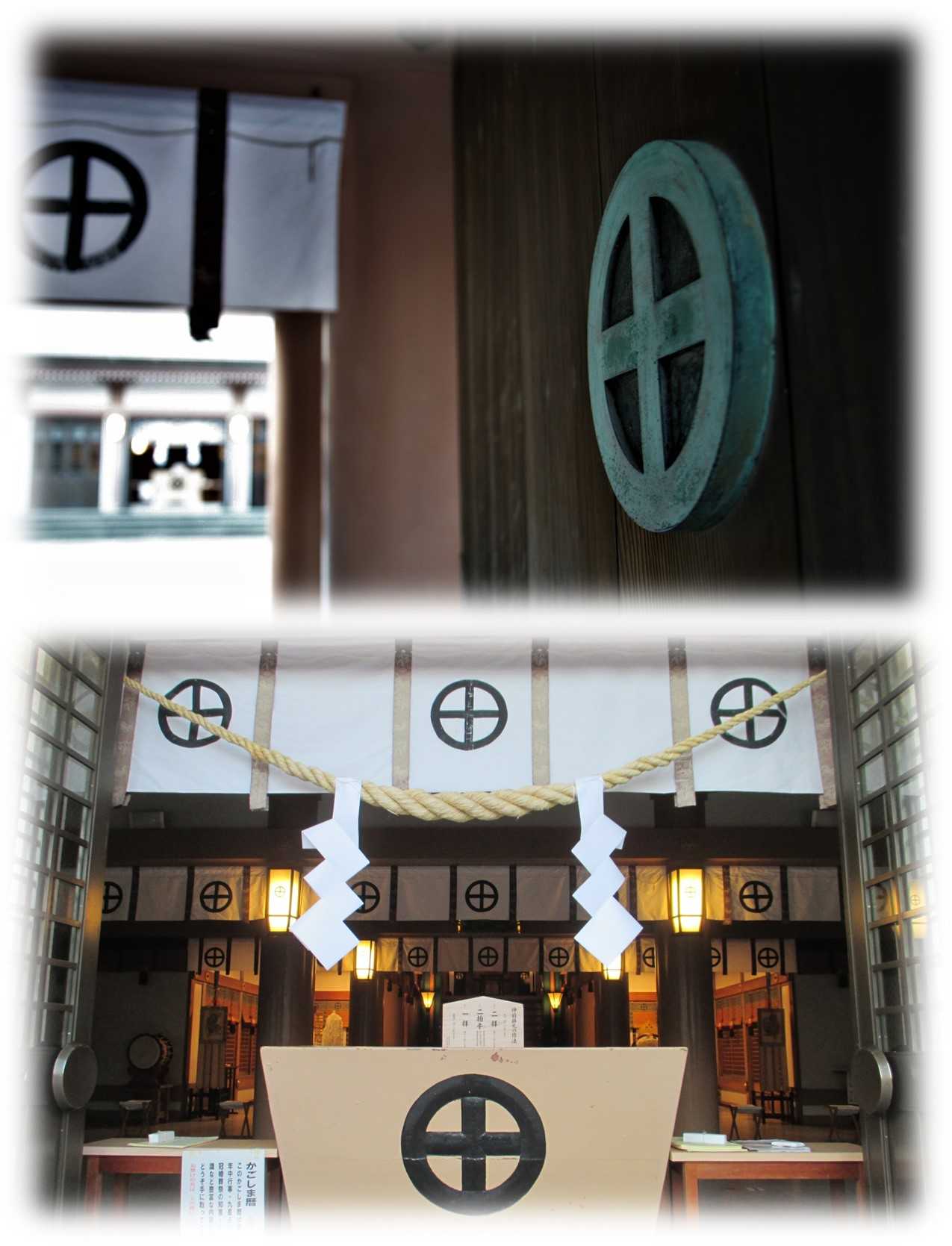

参道は左の「水宮」に続く。

時間のせいもあるけれど、鳥居から先は薄暗くそれまでとは違う異質の空気が漂う。

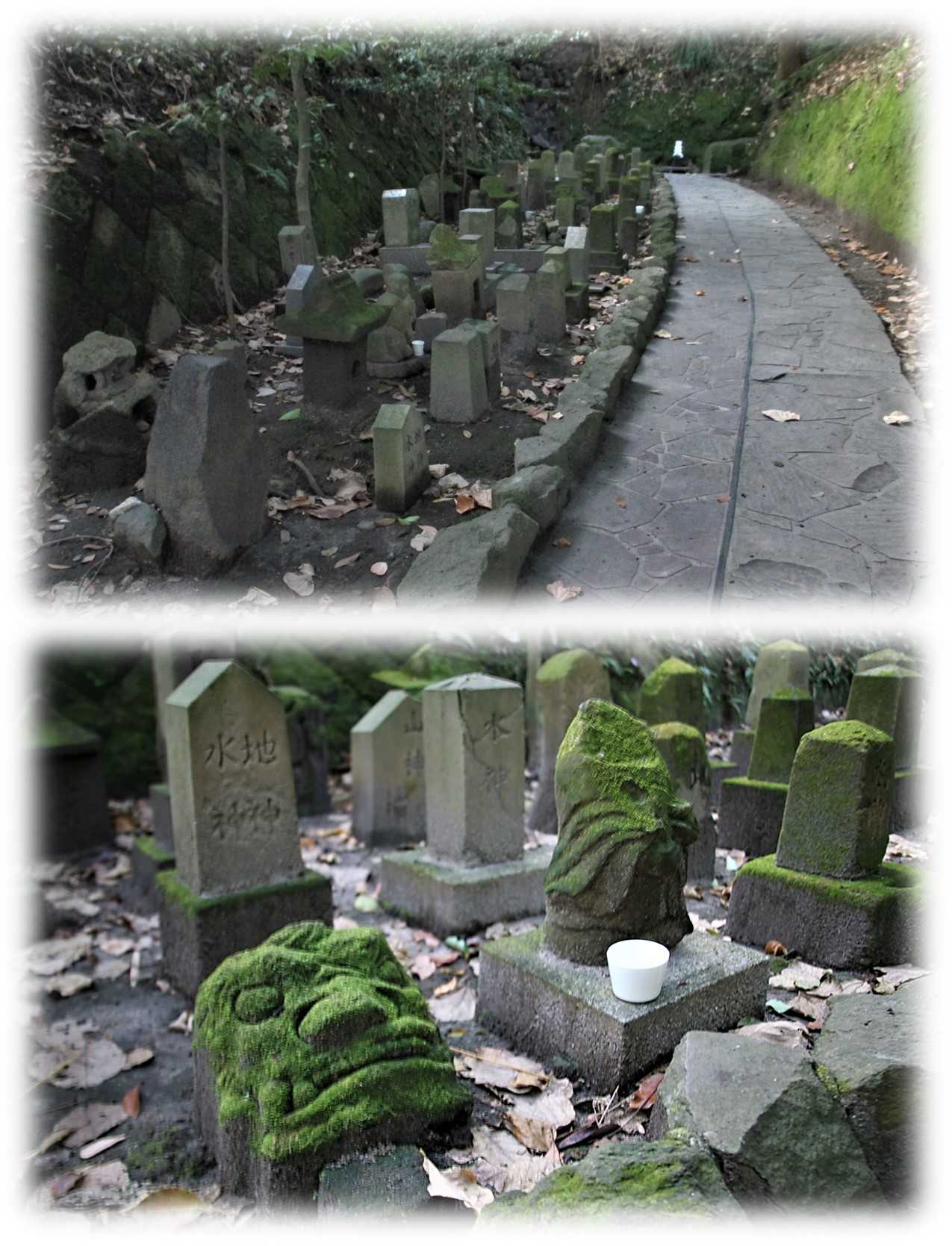

緩やかなカーブを描く参道、左には複数の苔むした石標が並ぶ。

それらには山神、水神、地神と刻まれ、正面の苔むした山肌にも水神と彫られた石標が祀られています。

これらの石標は「内神様」と呼ばれ自然への畏敬の念を込め祀られたものだという。

御幣が供えられた山肌は清水が湧き出ている。

こうした場所は開発も進み湧き出る清水も少なくなる、神様を祀るほど以前は量も多かったのだろう。

蛇口を捻れば好きなだけ飲め、植物に水もやれる、そんな時代に生きているものにすれば、自然の水に感謝し尊ぶ気持ちは薄れてしまったのかもしれない。

参拝を済ませ神門を通り手水舎の謎の石塔まで戻り、そこから隣の探勝園に向かいます。

灯が灯された境内、神門の上には月も顔を見せています。

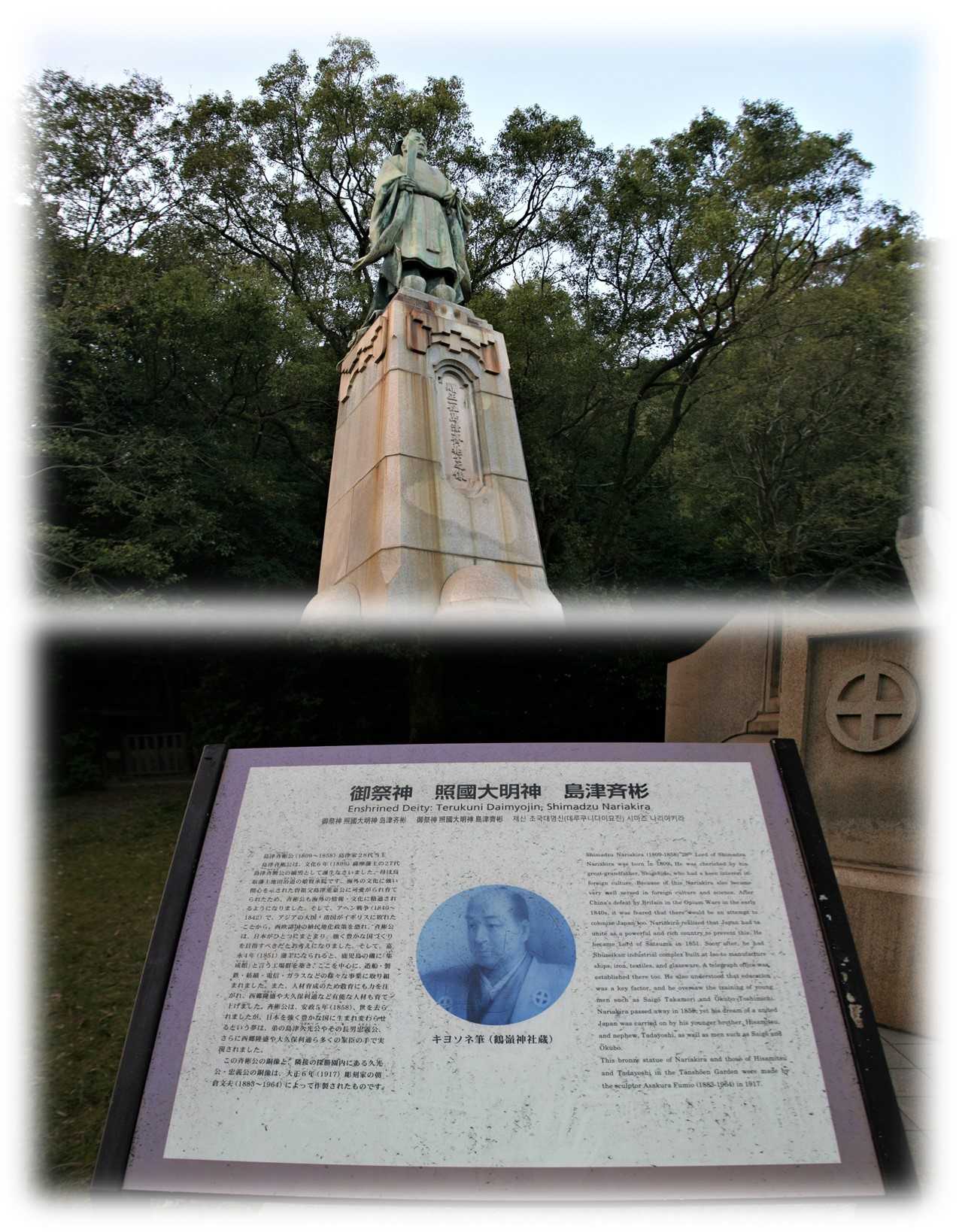

探勝園

照國神社の右に隣接し、島津家第25代当主重豪公が建立した庭園。

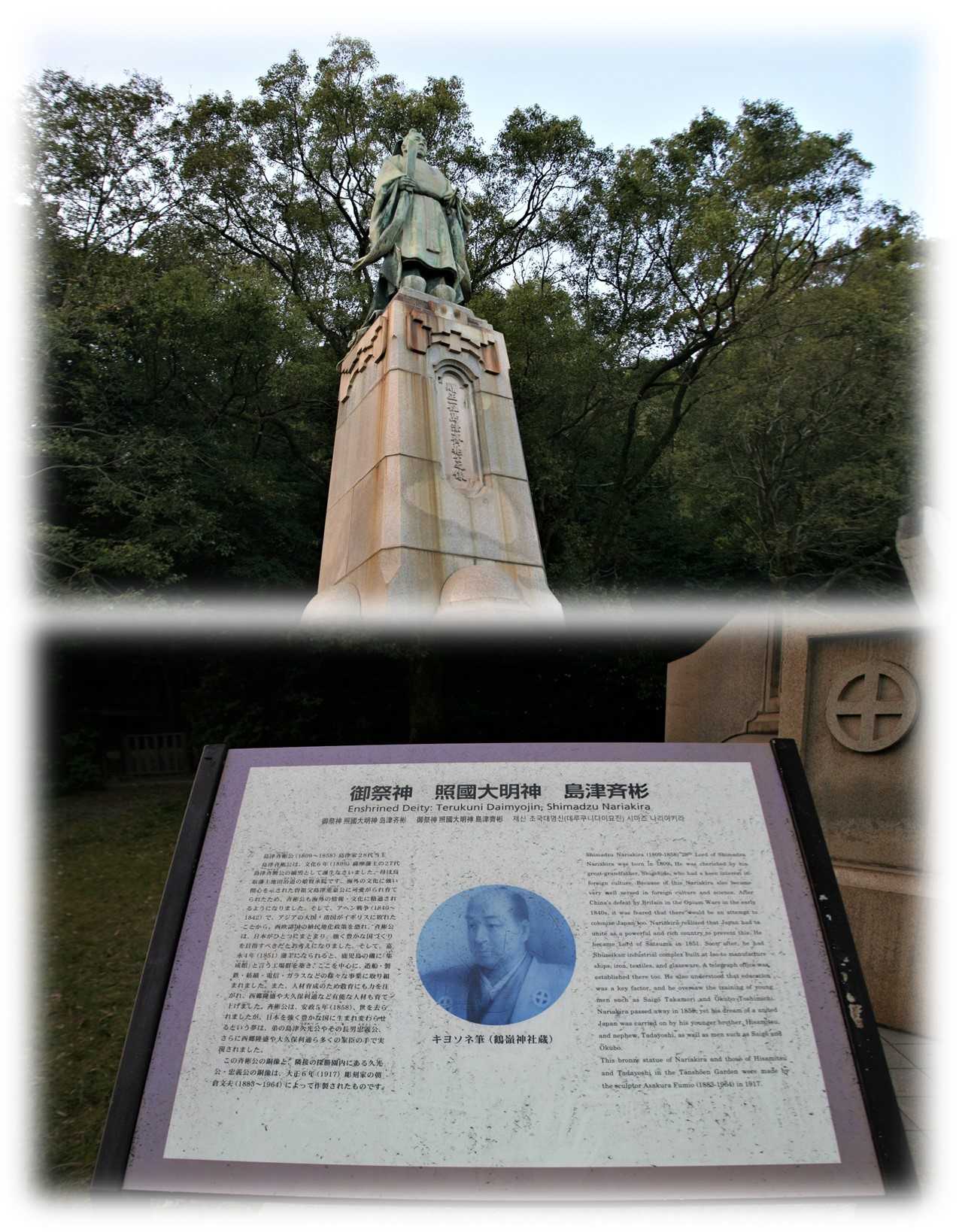

ここには祭神の島津斎彬の像や島津久光公・忠義公父子の銅像があります。

左手には『照國神社』の社殿全体を見渡すことができる。

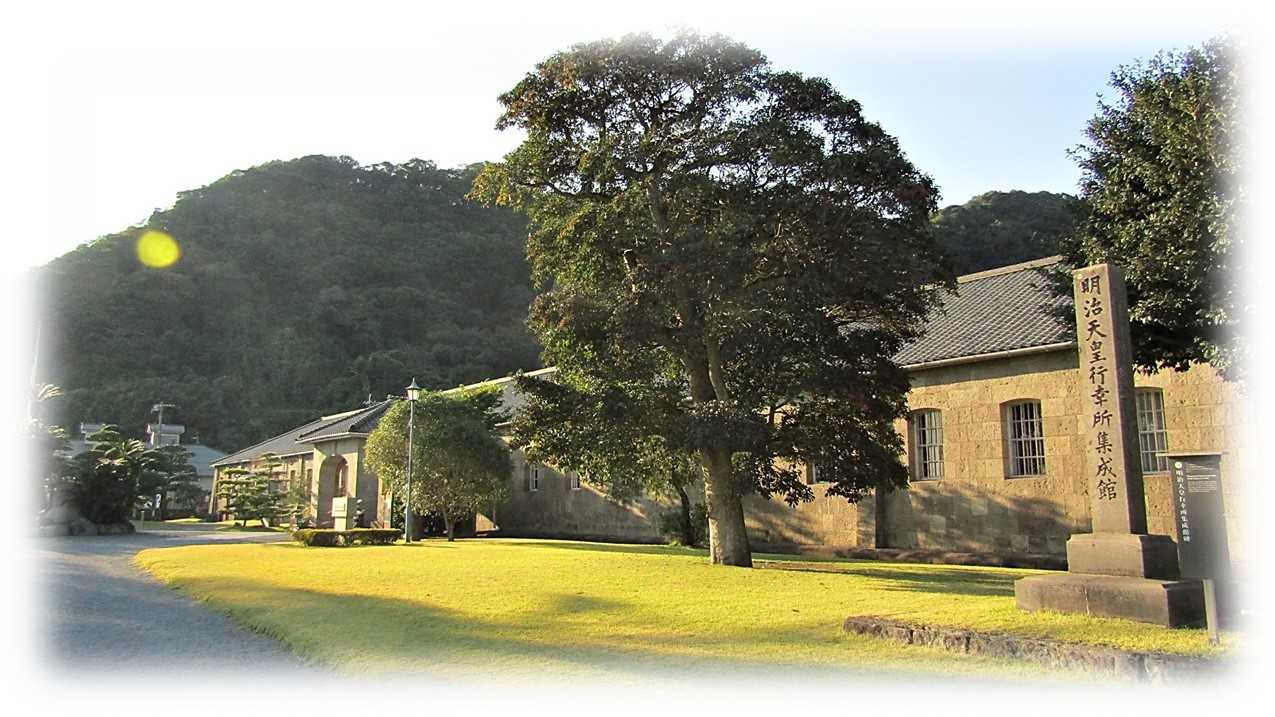

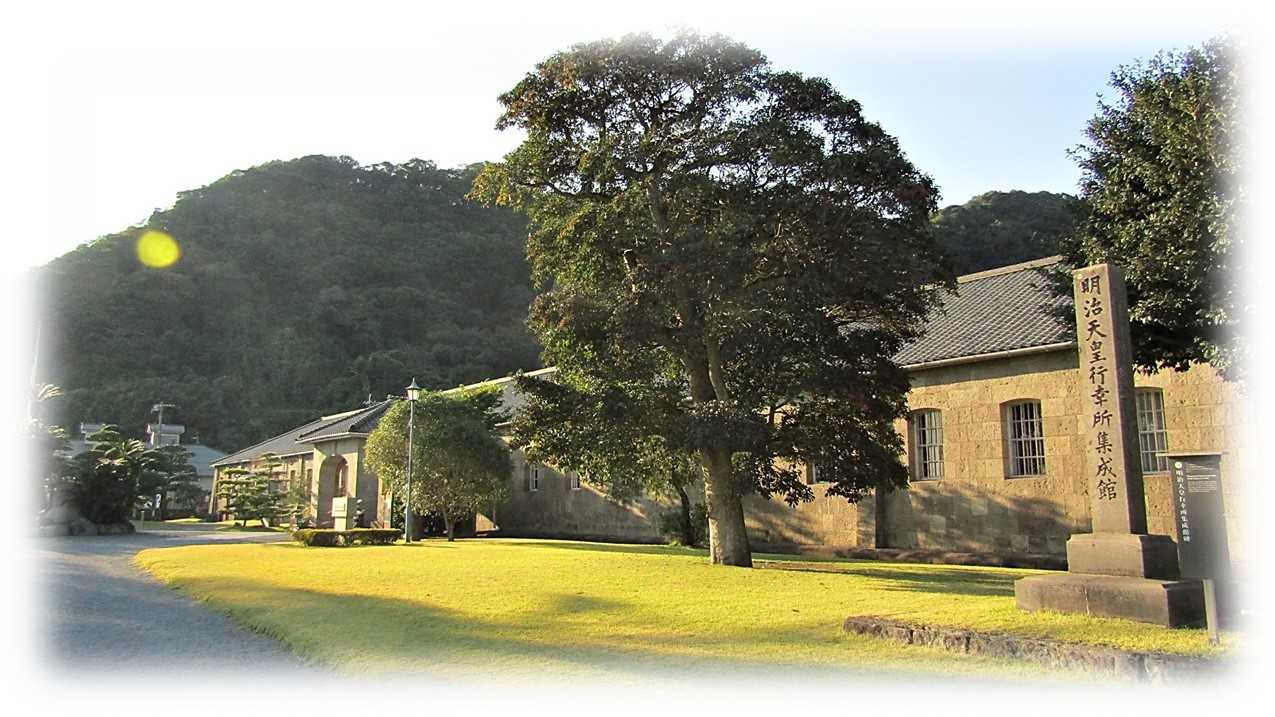

「集成館」

42歳で藩主となり50歳で亡くなるまで、薩摩藩の富国強兵を推し進め、洋式造船技術育成、反射炉建設・溶鉱炉建設の他にも地雷や水雷、ガラス・ガス灯の製造などの集成館事業を立ち上げるなど技術革新を進め、西郷隆盛や大久保利通などの人材を輩出するなど、近代日本の礎となる数々の功績を残した。

国旗、日の丸を発案したのも齊彬で、江戸末期の黒船の来航以降、幕府は鎖国から開国に向け転換せざるを得なくなります。

それにより、海上を航行する船舶の日本船と外国船の識別が必要となって行きます。

齊彬はこれを解決するため、「白帆に朱の丸」の旗を掲げるように幕府に提案。

それを取り入れた幕府は日本の船印を「日の丸」に定めたとされます。

一国の藩としてだけでなく、世界の中の日本のあるべき姿を見据えて策を練り形にする、そうした将来を見る力量を持った人だったようだ。

藩主となり亡くなるまでの8年は長いようでとても短い、それを知っていたかのように濃密な時を過ごしたようだ。今はここ城山の麓から鹿児島の移り行く姿を見守っている。

「戊辰之役戦士顕彰碑」

探勝園にはこの他に「太平洋戦争戦士の墓」「原爆犠牲者慰霊平和記念碑」等がある、幸運にも平穏な時代に生かされている幸せに感謝しかない。

「鹿児島縣護国神社頓宮」

名の通り祖国の為に亡くなられた方々を祀る神社で1868年(明治元年)、島津忠義は鹿児島市山ノ口馬場に靖献社として建立、1879年(明治2)に移転したもの。

そろそろ日没も迫っている、斎鶴の先の鳥居と街並みが夕陽に照らされ赤く染まっている。

この鳥居は強運を持っているようで、空襲により社殿は焼失しましたが、この鳥居だけは被害を免れたそうだ。

今日はこれでのんびり・・・・・ではなく、チェックインを済ませ、城山の頂にあるこのホテルから、歩いて山を下り麓の『照國神社』に参拝します。

部屋の窓から雄大な桜島の姿を悠長に見入っている場合ではない。

なぜ急ぐ?

かみさんの念願だった島津家の家紋入り御朱印帖を手に入れたい、「照国神社」授与所は夕方5時まであと30分だ、なので絶対遅れる訳にはいかない。

ホテルから麓に降りる近道とされる狭い階段を駆け下り神社を目指す。

途中道を間違え、「照國神社」の鳥居に辿り着いたのが10分前。

周囲は夕陽に染まり、本当にこの時期は日没が早くとても損した気分になる。

鳥居の写真を撮って振り返るとかみさんの姿がない、授与所に直行したようだ。

正面の綺麗に剪定されたイヌマキ。斎鶴と呼ばれ、翼を広げて飛び立つ鶴のように見える。

照國神社全景、右手に手水舎。

手水鉢には色とりどりの花が水面に浮かべらていて、手のみならず一緒に眼まで清められる。

こうして花を浮かべた手水鉢、最近稀に見かけるけれど、しゃれた演出でいいものだ。

照国神社社殿全景。

神社創建時の社殿は権現造りだったそうですが、1877年(明治10)の西南の役で焼失し、1882年(明治15)に流造で再建され、1904年(明治37)に改築を受けます。

それも1945年(昭和20)の戦災により焼失、その後1953年に本殿、1958年に拝殿、1967年神門が再建され、1994年(平成6)幣殿を拡張し現在の姿を保っているようです。

境内をー段あがると手水舎の後方に古めかしい石塔。

左に社務所があります、巫女さんが戻ってくるという事は授与所閉まったのか?

神門

1967年に再建されたばかりで趣には欠けるけれど優雅な佇まいをしている。

至るところ丸に十字の島津家の家紋が目に入ってくる。

ここで漸くかみさんと合流、念願の御朱印帖はギリ〃手に入れる事が出来た様だ。

先に記載したように拝殿含め全てが昭和に入ってから再建され、以前の木造のシックな趣はない。

神社建立に先立ち、島津久光と息子の島津忠義によって1862年(文久2)社地を選定、翌年の1863年(文久3)に小社を設けたのが始まりと云う。祭神は照國大明神(島津家28代当主11代藩主 島津齊彬)をお祀りする。

島津齊彬と神社創建について案内では以下のように書かれています。

拝殿左の廻廊から更に参道が続きます。

最初に現れるのか赤い鳥居を構えた照國神社の末社「保食神社(照國稲荷)」

食物や穀物の神さま倉稲魂神を祀る、もともとは後方の城山の中腹に祀られていたが、台風で被災したのを機会に1954年に境内に遷座した。

「保食神社」から参道は更に奥へ続きます。

右手に流造で五本の鰹木と外削ぎの千木が施された本殿を間近に見ることが出来ます。

本殿後方の水宮に向かう参道脇、木の根元に悲壮感を漂わせて座り込む石像があります。

邪鬼なんだろうか、両手は目に見えぬ何かを必死の形相で支えている。何の重圧から耐えているのだろう。その表情があまりにも印象的だったので撮ったものの詳細はよく分からない。

参道は左の「水宮」に続く。

時間のせいもあるけれど、鳥居から先は薄暗くそれまでとは違う異質の空気が漂う。

緩やかなカーブを描く参道、左には複数の苔むした石標が並ぶ。

それらには山神、水神、地神と刻まれ、正面の苔むした山肌にも水神と彫られた石標が祀られています。

これらの石標は「内神様」と呼ばれ自然への畏敬の念を込め祀られたものだという。

御幣が供えられた山肌は清水が湧き出ている。

こうした場所は開発も進み湧き出る清水も少なくなる、神様を祀るほど以前は量も多かったのだろう。

蛇口を捻れば好きなだけ飲め、植物に水もやれる、そんな時代に生きているものにすれば、自然の水に感謝し尊ぶ気持ちは薄れてしまったのかもしれない。

参拝を済ませ神門を通り手水舎の謎の石塔まで戻り、そこから隣の探勝園に向かいます。

灯が灯された境内、神門の上には月も顔を見せています。

探勝園

照國神社の右に隣接し、島津家第25代当主重豪公が建立した庭園。

ここには祭神の島津斎彬の像や島津久光公・忠義公父子の銅像があります。

左手には『照國神社』の社殿全体を見渡すことができる。

「集成館」

42歳で藩主となり50歳で亡くなるまで、薩摩藩の富国強兵を推し進め、洋式造船技術育成、反射炉建設・溶鉱炉建設の他にも地雷や水雷、ガラス・ガス灯の製造などの集成館事業を立ち上げるなど技術革新を進め、西郷隆盛や大久保利通などの人材を輩出するなど、近代日本の礎となる数々の功績を残した。

国旗、日の丸を発案したのも齊彬で、江戸末期の黒船の来航以降、幕府は鎖国から開国に向け転換せざるを得なくなります。

それにより、海上を航行する船舶の日本船と外国船の識別が必要となって行きます。

齊彬はこれを解決するため、「白帆に朱の丸」の旗を掲げるように幕府に提案。

それを取り入れた幕府は日本の船印を「日の丸」に定めたとされます。

一国の藩としてだけでなく、世界の中の日本のあるべき姿を見据えて策を練り形にする、そうした将来を見る力量を持った人だったようだ。

藩主となり亡くなるまでの8年は長いようでとても短い、それを知っていたかのように濃密な時を過ごしたようだ。今はここ城山の麓から鹿児島の移り行く姿を見守っている。

「戊辰之役戦士顕彰碑」

探勝園にはこの他に「太平洋戦争戦士の墓」「原爆犠牲者慰霊平和記念碑」等がある、幸運にも平穏な時代に生かされている幸せに感謝しかない。

「鹿児島縣護国神社頓宮」

名の通り祖国の為に亡くなられた方々を祀る神社で1868年(明治元年)、島津忠義は鹿児島市山ノ口馬場に靖献社として建立、1879年(明治2)に移転したもの。

そろそろ日没も迫っている、斎鶴の先の鳥居と街並みが夕陽に照らされ赤く染まっている。

この鳥居は強運を持っているようで、空襲により社殿は焼失しましたが、この鳥居だけは被害を免れたそうだ。

創建 / 1863年(文久3)

祭神 / 照國大明神(島津家28代当主11代藩主 島津齊彬)

境内社 / 保食神社、水宮

住所 / 鹿児島県鹿児島市照国町19-35

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[神社仏閣・御朱印] カテゴリの最新記事

-

出雲大社 1 『一ノ鳥居から本殿域』 2024.06.30

-

八柱神社 豊田市乙部町北屋敷 2024.06.29

-

出雲大社摂社 上宮(仮宮)・出雲大社摂社… 2024.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.