PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

テーマ: 日本各地の神社仏閣の御朱印(2444)

カテゴリ: 神社仏閣・御朱印

前回掲載した金剛寺や藤岡神社の鎮座する北一色地区から、車で北東に5分程の上渡合地区に鎮座する八柱神社を取り上げます

鎮座地は県道33号線と県道352号線の分岐となる上渡合町大畑交差点から50㍍程南下した、飯野川左岸の標高232㍍程の山の中腹に鎮座しています

この地域は江戸時代には「加茂郡渡り合村」、天保期には「加茂郡渡合村」と呼ばれていた地域

後に加茂郡は西加茂郡と東加茂郡に分けられた際、上渡合村は加茂郡から西加茂郡に編入され、

豊田市編入により現在の豊田市上渡合町に至るようです

上は県道33号線沿いから東方向の飯野川左岸の鎮座地で、社殿はこの山の高みに鎮座します

飯野川右岸に社頭を構え、赤い橋を渡るとその先から急な石段が続きます

社頭には一対の常夜灯とその先の右に社号標はありますが鳥居はありません

常夜灯は大正13年(1924)7月寄進のもの

上を見れば楔が打ち込まれ、貫の木鼻だけが残る明神鳥居の柱のようです

右側の社号標は社名は八柱神社、大正9年に建てられたもの

その先に途中からポッキリ折れた柱と周辺には折れてしまった島木や笠木、貫が纏められていました

何が起因してこうなったのか分かりませんが、柱の断面が綺麗な状態なので最近の出来事のようです

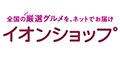

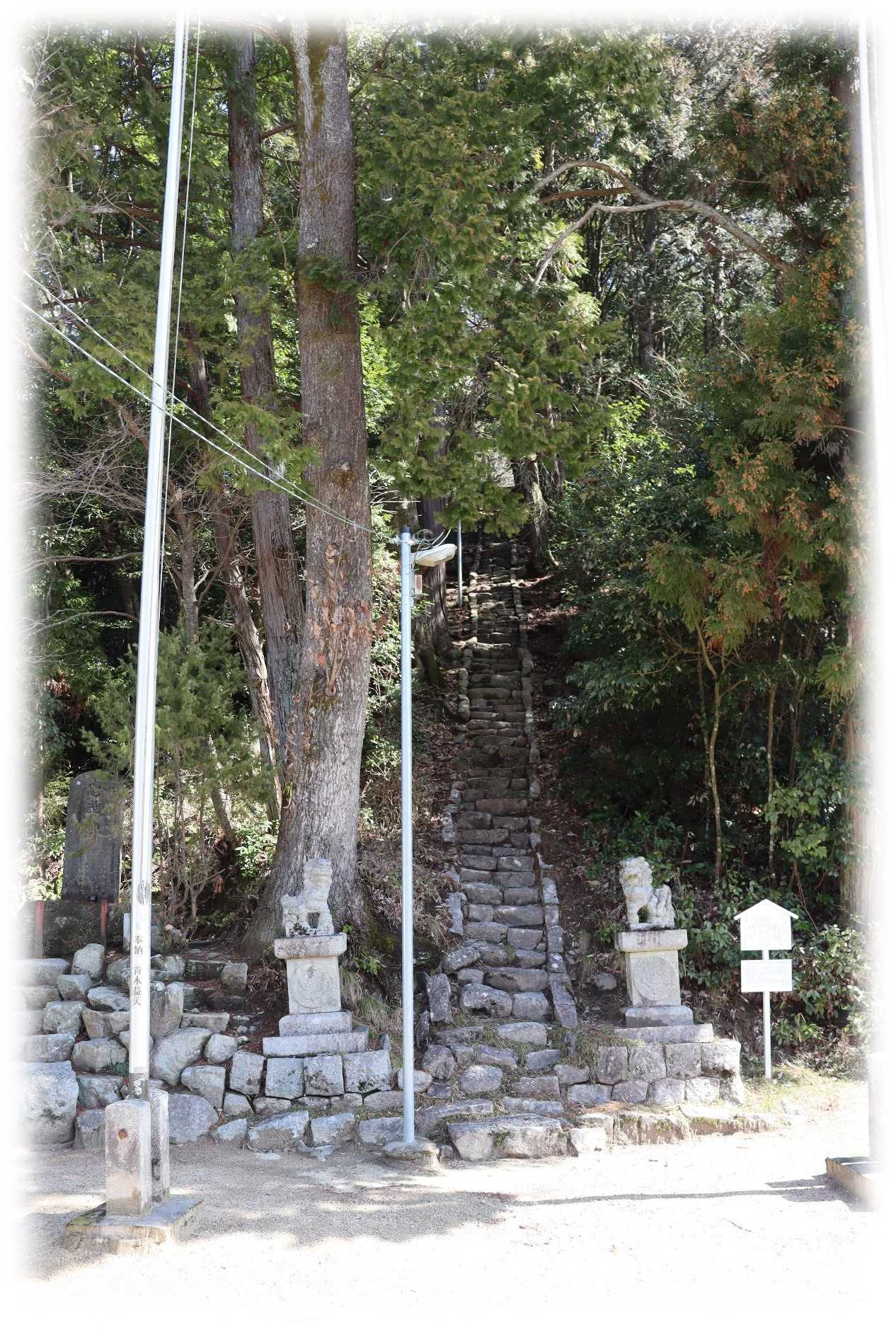

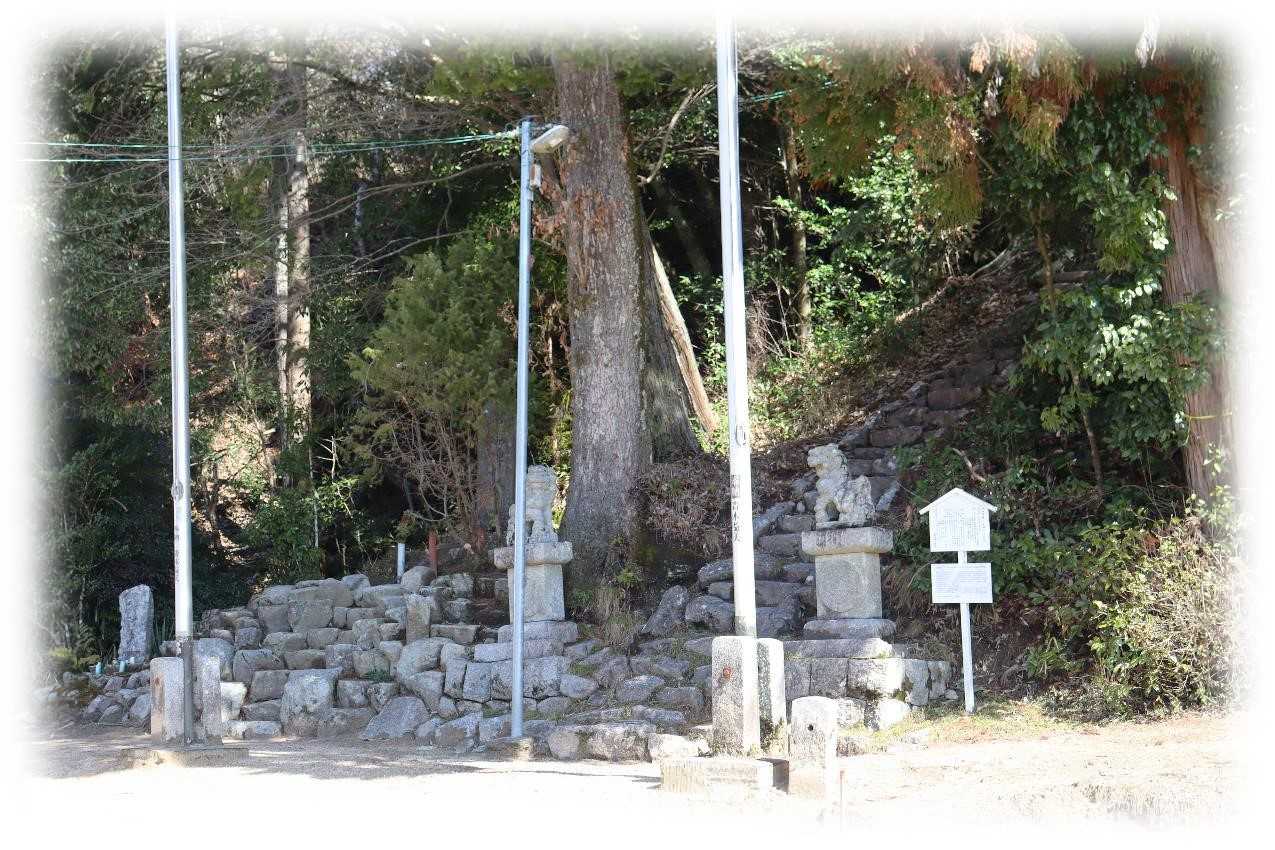

橋を渡ると目の前に乱積された岩で作られた急な石段が上に向かって続き、その険しさに石段の前で立ち止まる

手摺はないのでポケットに手なんか入れて登ろうものならただでは済まない

石段の前の一対の狛犬は「ご安全に!」と呼び掛けているようだ

右手に解説板と左手に石碑が建てられています

石段付近の全景

こうしてみれば石段の傾斜も分かりやすいのでは

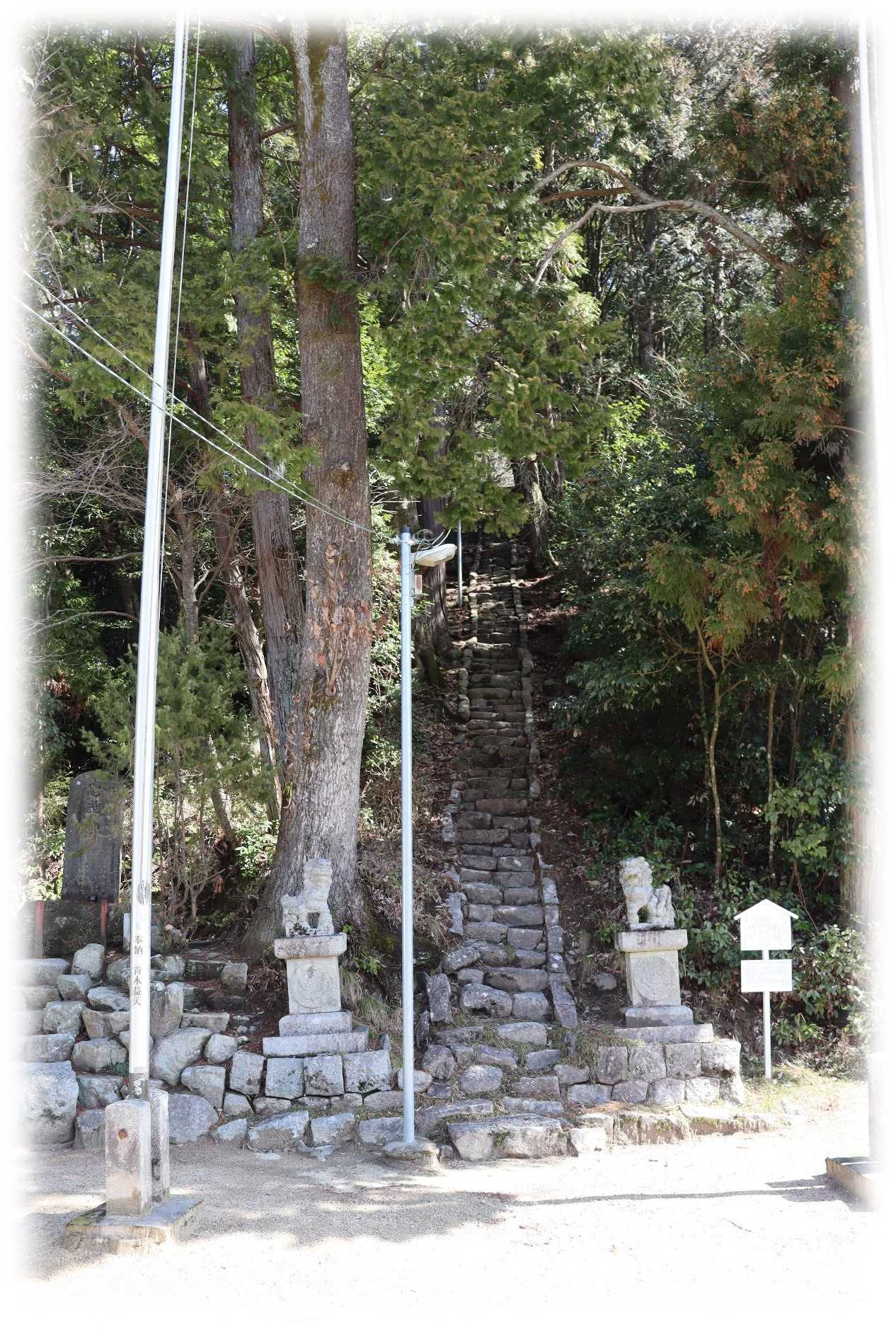

石段の上り口を守護する狛犬

寄進年は未確認の狛犬の台座には井筒紋、下は橘の紋が刻まれている

左側には辨財天が祀られていました

由緒書きの内容は以下

講釈ばかりで、これ登らなきゃ話は進まない

足元を確かめながら一段〃行ってみようか

この社叢には桧が多いようですね

夜間も参道脇の街路灯が足元を照らしてくれて…というか夜ここを登るのは勇気がいるだろう

拝殿が見えてきた

長い距離の石段ではないものの、傾斜があって手摺がない不規則な石段は気が抜けない

無事に到着

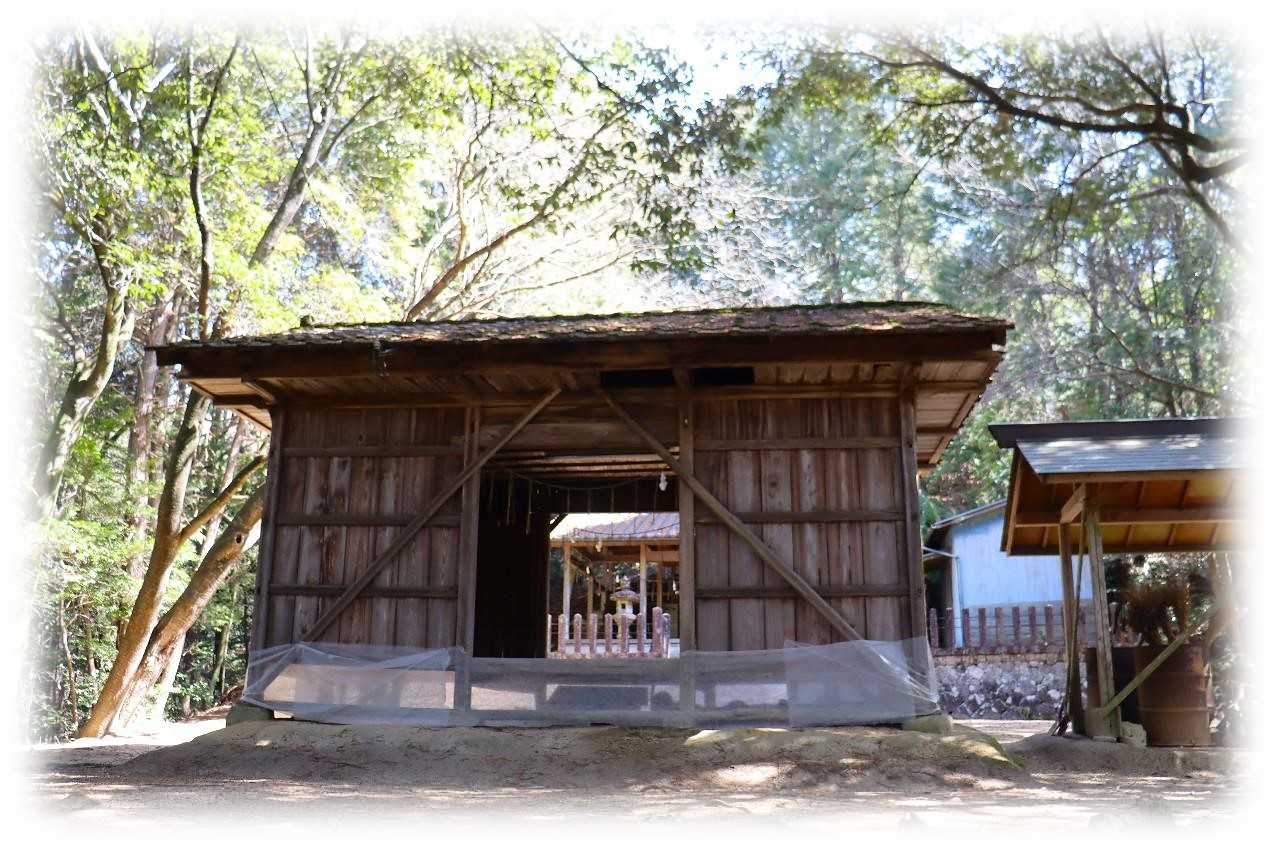

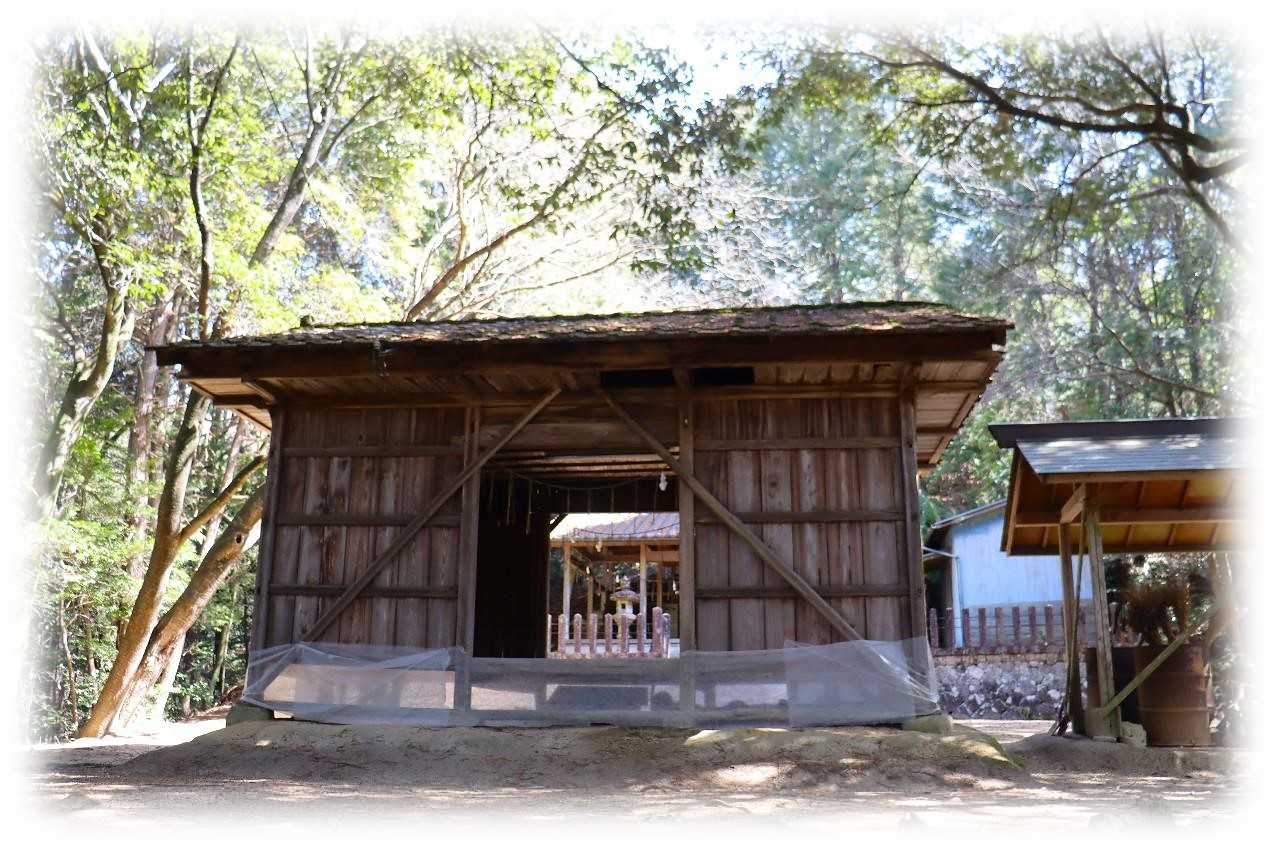

目の前の建物は拝殿でいいと思います

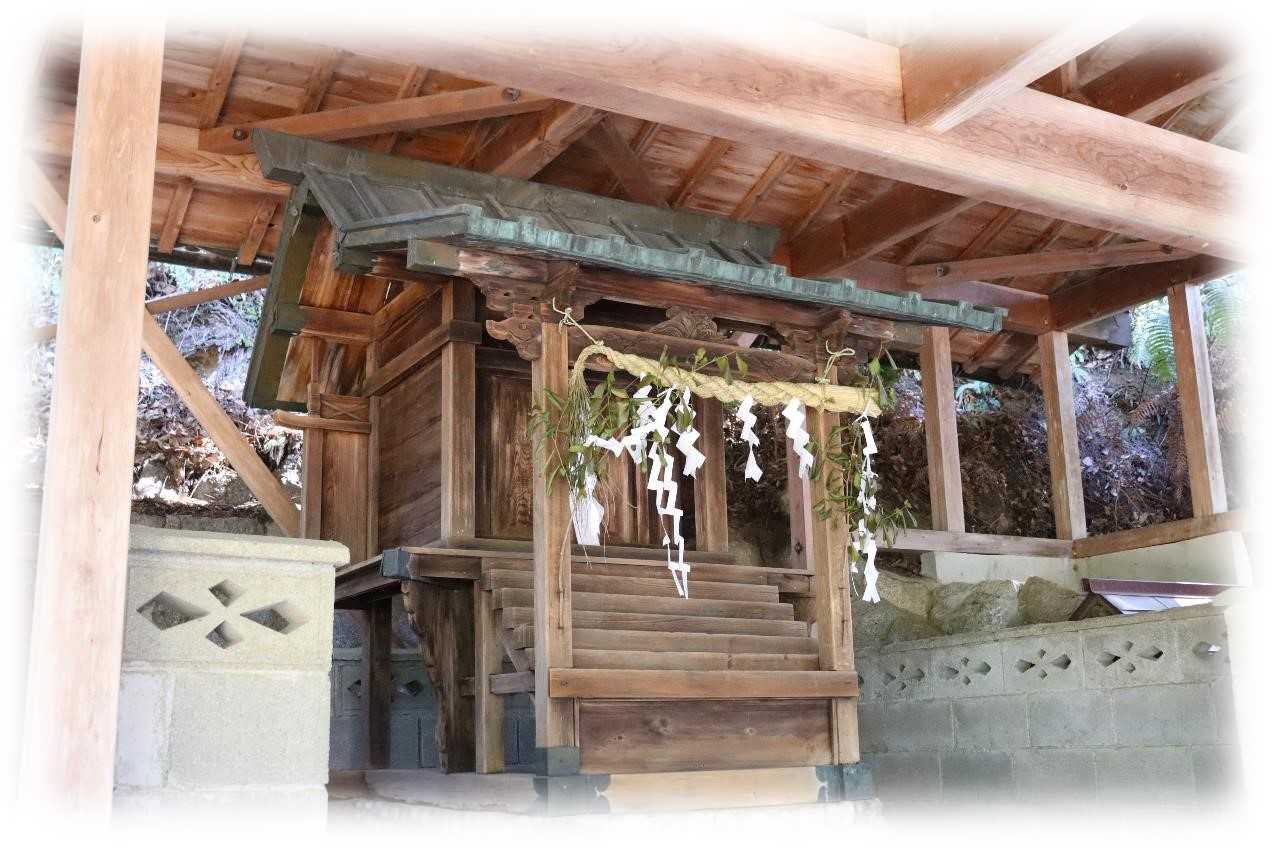

拝殿から本殿の覆殿の眺め

切妻瓦葺の四方吹き抜けの平入の建物で、覆殿と祭文殿も兼ね備えた建物になっています

本殿域の玉垣は昭和3年

手前の常夜灯の竿には明治の元号と、更に社名も刻まれていますが、八柱でも八王子とも読み取れない社名が刻まれているようです

覆殿前から社殿の眺め

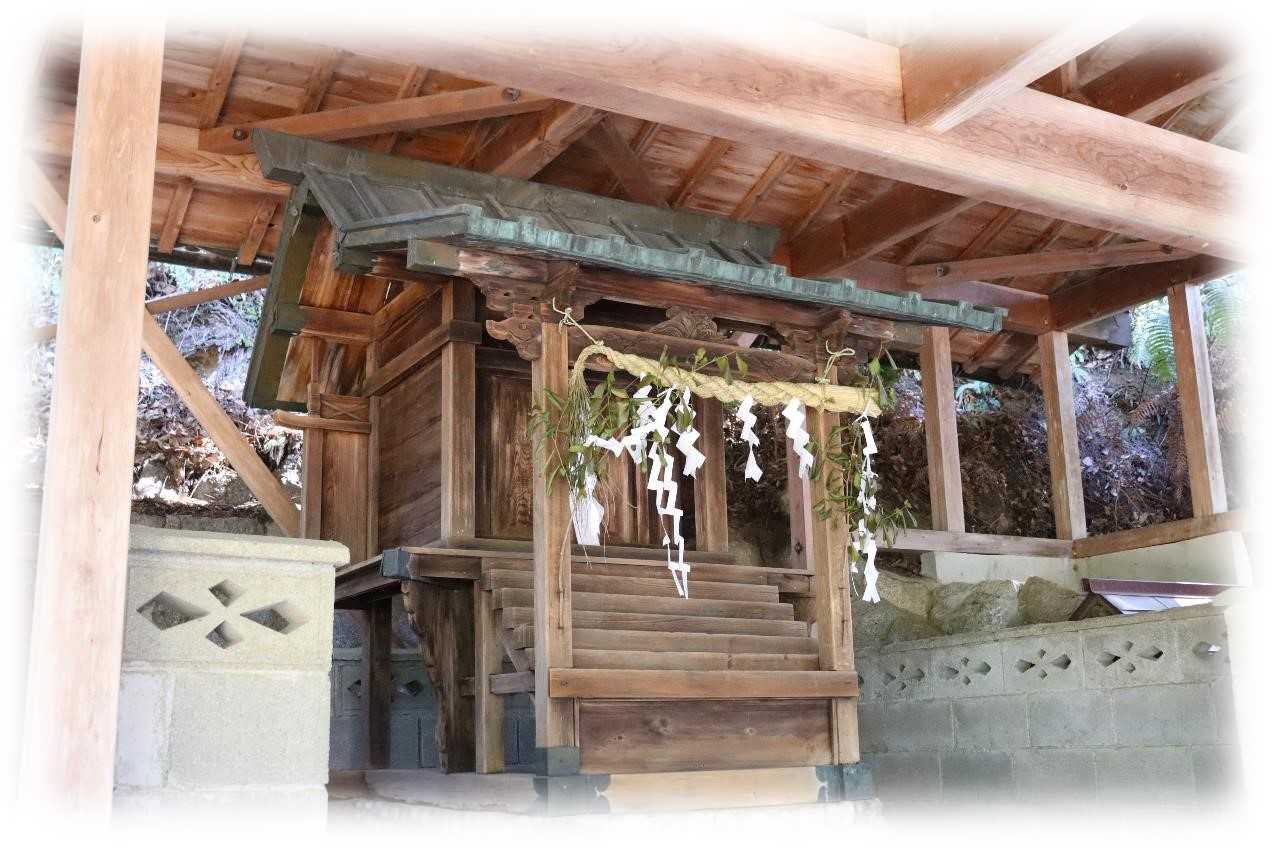

正面が八柱を祀る本殿と左右の覆屋の中に其々2社が祀られていますが、社名札は掛けられていない様でした

本殿は板宮造りの一間の向拝と階段が付くもので解説には折屋造りとある

右の二社、社名は不明

左の二社、こちらも社名札がパッと目見当たらなかった

こうして写真を纏めている際中に覆屋の棟の先に社名の書かれた木札がある事に気付く

その目線で他の写真を見返して見るが木札はこの一枚だけのようです

拡大しても何が書かれているのか読み取れなかった

恐らく全ての社はこうした位置に社名札が掛けられていたのかもしれません

これを書いている段階で由緒書きの内容に満足してしまったため、地史まで調べなかったが、ひょとすると境内社が記されているかもしれません

今の時点では不明社として、何か分かれば追記する事にします

参拝を終え覆殿右手から全体を眺める

境内はここから右に下りの参道があるようです

下から見た際にこの参道口は見当たらなかったが、あの石段を上らずに境内に通じているようです

参道左側の斜面に手水鉢が置かれ、清水は絶え間なく注がれているようです

鉢には寄進年が見当たらなかったが、注がれる水は配管で上の方から引かれているようです

鉢の脇から上に続く道があり配管を追いかけて見ました

少し先の山肌に小さな湧き水が溜まる場所があり、配管の先はここに繋がっていました

周辺はシダが生い茂っており、木漏れ日に透かされて鮮やかな緑を魅せています

さて、ここからどの参道から下に降りるか

下りの石段は怖いけれど、ここは確実に戻れるこの道を戻る事にしよう

真っすぐ下向きに降りるのは避けたい、上り以上に要注意だ

飯野川の流れも春めいて見える

八柱神社

創建 / 貞享3年(1686)再建

祭神 / 正哉吾勝勝建日天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野櫲樟日命、田心姫、湍津姫命、市杵島姫命

境内社 / 辨財天、他不明社4社

所在地 / 豊田市上渡合町井ノ脇105

氏子地域 / 豊田市上渡合町

例祭日 / 10月第2日曜日

藤岡神社から八柱神社まで車アクセス / 県道350号線を南下北一色町内で左折し県道33号線を北上 5分

参拝日 / 2024/03/07

関連記事 /

・ 藤岡神社

・ 金剛寺

・ 春埜山(はるのさん)神社

・ 石清水八幡神社

・ 神宮山 十王寺

・ 足助八幡宮 ・ 西中金駅舎・岩倉神社・岩倉神社農村舞台

・ 香嵐渓 カタクリ群生地(2024/03/07)

鎮座地は県道33号線と県道352号線の分岐となる上渡合町大畑交差点から50㍍程南下した、飯野川左岸の標高232㍍程の山の中腹に鎮座しています

この地域は江戸時代には「加茂郡渡り合村」、天保期には「加茂郡渡合村」と呼ばれていた地域

後に加茂郡は西加茂郡と東加茂郡に分けられた際、上渡合村は加茂郡から西加茂郡に編入され、

豊田市編入により現在の豊田市上渡合町に至るようです

上は県道33号線沿いから東方向の飯野川左岸の鎮座地で、社殿はこの山の高みに鎮座します

飯野川右岸に社頭を構え、赤い橋を渡るとその先から急な石段が続きます

社頭には一対の常夜灯とその先の右に社号標はありますが鳥居はありません

常夜灯は大正13年(1924)7月寄進のもの

上を見れば楔が打ち込まれ、貫の木鼻だけが残る明神鳥居の柱のようです

右側の社号標は社名は八柱神社、大正9年に建てられたもの

その先に途中からポッキリ折れた柱と周辺には折れてしまった島木や笠木、貫が纏められていました

何が起因してこうなったのか分かりませんが、柱の断面が綺麗な状態なので最近の出来事のようです

橋を渡ると目の前に乱積された岩で作られた急な石段が上に向かって続き、その険しさに石段の前で立ち止まる

手摺はないのでポケットに手なんか入れて登ろうものならただでは済まない

石段の前の一対の狛犬は「ご安全に!」と呼び掛けているようだ

右手に解説板と左手に石碑が建てられています

石段付近の全景

こうしてみれば石段の傾斜も分かりやすいのでは

石段の上り口を守護する狛犬

寄進年は未確認の狛犬の台座には井筒紋、下は橘の紋が刻まれている

左側には辨財天が祀られていました

由緒書きの内容は以下

「十四等級 八柱神社 旧村社

鎮座地

豊田市上渡合町井ノ脇105番地

祭神

正哉吾勝勝建日天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野櫲樟日命、市杵島姫命、湍津姫命、田心姫

由緒

創建は明らかではありませんが、社蔵の棟札に奉建立 若宮一宇 貞享三丙寅年(1686)3月15日とあり、再建とも考えられている

往古は若宮八王子社と称し産土神として崇敬されている

明治6年村社に列し、同12年八柱神社に改称

例祭日 10月

社殿

本殿折屋造り 0.3坪

幣殿 3.4坪

拝殿 4.5坪

社務所 5坪

境内坪数 675坪」

とありました

余談になりますがこの辺りの比較的狭い範囲の集落には八柱神社が点在しています

山間で古くから人が住む小さな集落が点在しているのは分かりますが、理由は分からないが八王子を祀る神社が多いことに気付くはずです、藤岡神社も大正以前は八柱神社でした

往古は若宮八王子社と称し産土神として崇敬されている

明治6年村社に列し、同12年八柱神社に改称

例祭日 10月

社殿

本殿折屋造り 0.3坪

幣殿 3.4坪

拝殿 4.5坪

社務所 5坪

境内坪数 675坪」

とありました

余談になりますがこの辺りの比較的狭い範囲の集落には八柱神社が点在しています

山間で古くから人が住む小さな集落が点在しているのは分かりますが、理由は分からないが八王子を祀る神社が多いことに気付くはずです、藤岡神社も大正以前は八柱神社でした

講釈ばかりで、これ登らなきゃ話は進まない

足元を確かめながら一段〃行ってみようか

この社叢には桧が多いようですね

夜間も参道脇の街路灯が足元を照らしてくれて…というか夜ここを登るのは勇気がいるだろう

拝殿が見えてきた

長い距離の石段ではないものの、傾斜があって手摺がない不規則な石段は気が抜けない

無事に到着

目の前の建物は拝殿でいいと思います

拝殿から本殿の覆殿の眺め

切妻瓦葺の四方吹き抜けの平入の建物で、覆殿と祭文殿も兼ね備えた建物になっています

本殿域の玉垣は昭和3年

手前の常夜灯の竿には明治の元号と、更に社名も刻まれていますが、八柱でも八王子とも読み取れない社名が刻まれているようです

覆殿前から社殿の眺め

正面が八柱を祀る本殿と左右の覆屋の中に其々2社が祀られていますが、社名札は掛けられていない様でした

本殿は板宮造りの一間の向拝と階段が付くもので解説には折屋造りとある

右の二社、社名は不明

左の二社、こちらも社名札がパッと目見当たらなかった

こうして写真を纏めている際中に覆屋の棟の先に社名の書かれた木札がある事に気付く

その目線で他の写真を見返して見るが木札はこの一枚だけのようです

拡大しても何が書かれているのか読み取れなかった

恐らく全ての社はこうした位置に社名札が掛けられていたのかもしれません

これを書いている段階で由緒書きの内容に満足してしまったため、地史まで調べなかったが、ひょとすると境内社が記されているかもしれません

今の時点では不明社として、何か分かれば追記する事にします

参拝を終え覆殿右手から全体を眺める

境内はここから右に下りの参道があるようです

下から見た際にこの参道口は見当たらなかったが、あの石段を上らずに境内に通じているようです

参道左側の斜面に手水鉢が置かれ、清水は絶え間なく注がれているようです

鉢には寄進年が見当たらなかったが、注がれる水は配管で上の方から引かれているようです

鉢の脇から上に続く道があり配管を追いかけて見ました

少し先の山肌に小さな湧き水が溜まる場所があり、配管の先はここに繋がっていました

周辺はシダが生い茂っており、木漏れ日に透かされて鮮やかな緑を魅せています

さて、ここからどの参道から下に降りるか

下りの石段は怖いけれど、ここは確実に戻れるこの道を戻る事にしよう

真っすぐ下向きに降りるのは避けたい、上り以上に要注意だ

飯野川の流れも春めいて見える

八柱神社

創建 / 貞享3年(1686)再建

祭神 / 正哉吾勝勝建日天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野櫲樟日命、田心姫、湍津姫命、市杵島姫命

境内社 / 辨財天、他不明社4社

所在地 / 豊田市上渡合町井ノ脇105

氏子地域 / 豊田市上渡合町

例祭日 / 10月第2日曜日

藤岡神社から八柱神社まで車アクセス / 県道350号線を南下北一色町内で左折し県道33号線を北上 5分

参拝日 / 2024/03/07

関連記事 /

・ 藤岡神社

・ 金剛寺

・ 春埜山(はるのさん)神社

・ 石清水八幡神社

・ 神宮山 十王寺

・ 足助八幡宮 ・ 西中金駅舎・岩倉神社・岩倉神社農村舞台

・ 香嵐渓 カタクリ群生地(2024/03/07)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[神社仏閣・御朱印] カテゴリの最新記事

-

出雲大社摂社 上宮(仮宮)・出雲大社摂社… 2024.06.26

-

出雲大社末社 「下宮」 2024.06.25

-

秋葉社 豊田市乙部町北屋敷 2024.06.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.