カテゴリ: 東北

■参考 渡辺信夫編『東北の交流史』無明舎出版、1999年 より

渡辺信夫「東北の交流史」

熊田亮介「古代東北の海道・陸道」

入間田宣夫「平泉藤原氏と奥大道の開発」

■本記事は4回シリーズとしています。

東北の道 概説(その1 古代) (10年10月24日)

東北の道 概説(その2 平泉政権と奥大道) (10年10月24日)

東北の道 概説(その3 中世) (10年10月24日)

東北の道 概説(その4・完 近世) (10年10月24日)

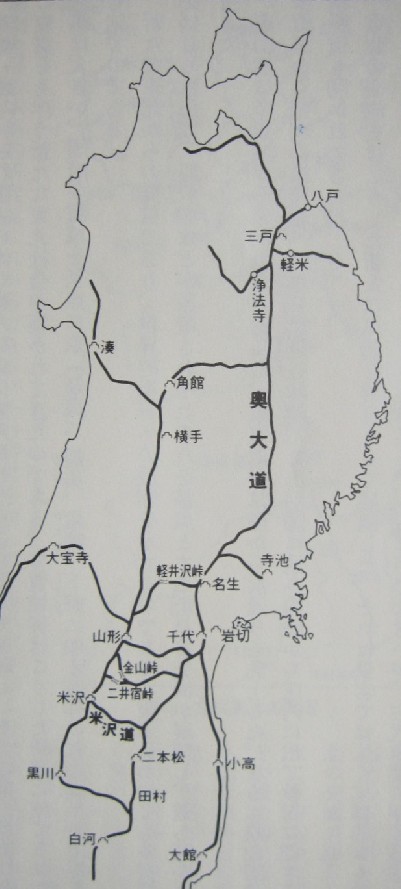

平泉没落後の中世東北は関東からの武士移住で語られることが多い。官道東山道改め奥大道(おくだいどう)が奥州の幹線で騎馬の往来が多くなっったと思われる。13世紀の奥大道には、安積、船迫、益田(名取市)、河原(仙台市岩切付近)などの宿が発達し、定期市も開かれた。

武士が土着しやがて領主層に成長するが、城館を軸に村を結ぶ道の交流が本格的に深く進んだことで勢力を増した。地域の道は、さらに峠を越えて結ばれ、武家の道や信仰の道となった。福島から米沢に至る米沢(板谷)街道は伊達氏の米沢進出で開かれた。陸奥国滴石(しずくいし)城を本拠とした出羽角館の戦国大名戸沢氏も国見峠の生保内街道を越えて出羽に進出したのであろう。また、六十六里街道など出羽三山参詣道も中世から開かれた。のちに羽州街道の道筋となる上山市付近の村道や北上川下流沿いの道沿いに、多くの板碑が立ち並ぶ。

▼ (図)中世東北の道

渡辺信夫「東北の交流史」

熊田亮介「古代東北の海道・陸道」

入間田宣夫「平泉藤原氏と奥大道の開発」

■本記事は4回シリーズとしています。

東北の道 概説(その1 古代) (10年10月24日)

東北の道 概説(その2 平泉政権と奥大道) (10年10月24日)

東北の道 概説(その3 中世) (10年10月24日)

東北の道 概説(その4・完 近世) (10年10月24日)

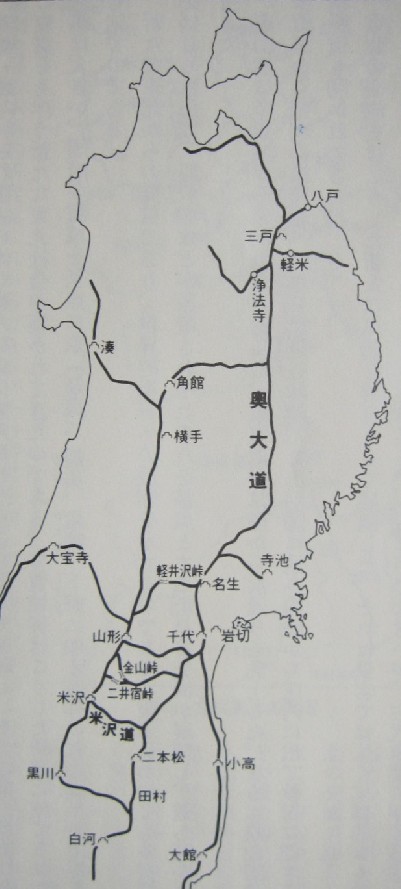

平泉没落後の中世東北は関東からの武士移住で語られることが多い。官道東山道改め奥大道(おくだいどう)が奥州の幹線で騎馬の往来が多くなっったと思われる。13世紀の奥大道には、安積、船迫、益田(名取市)、河原(仙台市岩切付近)などの宿が発達し、定期市も開かれた。

武士が土着しやがて領主層に成長するが、城館を軸に村を結ぶ道の交流が本格的に深く進んだことで勢力を増した。地域の道は、さらに峠を越えて結ばれ、武家の道や信仰の道となった。福島から米沢に至る米沢(板谷)街道は伊達氏の米沢進出で開かれた。陸奥国滴石(しずくいし)城を本拠とした出羽角館の戦国大名戸沢氏も国見峠の生保内街道を越えて出羽に進出したのであろう。また、六十六里街道など出羽三山参詣道も中世から開かれた。のちに羽州街道の道筋となる上山市付近の村道や北上川下流沿いの道沿いに、多くの板碑が立ち並ぶ。

▼ (図)中世東北の道

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東北] カテゴリの最新記事

-

地元の次に多い出身県を比較する 2025.11.17

-

盛岡出身 悲運の名捕手 久慈次郎 2025.09.09

-

岩手の県立高校再編 2025.08.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

フリーページ

東北情報ソース

〔記事リスト〕仙台・宮城に関するもの

(1)仙台>地域・経済・都市・政治行政ほか

(2) >教育文化・ひと・事件事故

(3) >シリーズ仙台百景

(4)宮城>地域

(5) >経済・政治行政

(6) >教育・文化・ひと・事件事故

(7)交通・仙台空港・宮城スタジアム

(8)防災・東日本大震災

(9)近現代の仙台・宮城(鉄道敷設史含む)

(10)戦国・藩政期の仙台・宮城

(11)古代・中世の仙台・宮城

〔記事リスト〕東北に関するもの

(1) 東北 >歴史・民俗・産業・政治行政・教育文化

(2) >地域・事件・統計比較・県民性

(3) 青森

(4) 岩手

(5) 秋田

(6) 山形

(7) 福島

(8) 東北博学クイズ!

〔記事リスト〕政治・経済・司法など

〔記事リスト〕その他(教育・文化etc)

編集長のイーグルス応援戦績

カテゴリ

カテゴリ未分類

(42)仙台

(563)宮城

(663)東北

(1234)教育

(52)国政・経済・法律

(135)がんばれ楽天イーグルス

(341)グランディ21・宮城スタジアム

(13)庭の風景・小鳥

(54)雑感

(478)コメント新着

【望子成龍】-Wang Z…

sendai1997さん

おいしいブログページ dnssさん

地方暮らしが変える1… かじけいこさん

徒然なる五星亭 五星亭さん

野球!BASEBALL!!e-EA… barbertakeshiさん

おいしいブログページ dnssさん

地方暮らしが変える1… かじけいこさん

徒然なる五星亭 五星亭さん

野球!BASEBALL!!e-EA… barbertakeshiさん

© Rakuten Group, Inc.