2025年03月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

Bar UKからのお知らせ(本日26日は原則貸切営業となります)

バーUKは本日26日(水)、第48回「テイスティングの集い」(午後3時半~9時、テーマは「五大ウイスキー」以外の「世界の新顔」飲み比べ)開催のため、原則として終日貸切営業となります。何卒ご了承くださいませ。Today( Mar 26th )the bar UK is fully booked for our whisky tasting meet-up.

2025/03/26

コメント(0)

-

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」(10)オーセンティック・バーとワインの関係

雑誌「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」からの転載 連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第10回】 オーセンティック・バーとワインの関係私のバーは主にウイスキーを提供している。お客様の要望に応じて、カクテル・バーにもなるが、ワイン専門のバーではない。だから、ワインをしっかり飲みたくて来るという人はほとんどない。しかし、それでもワインをご所望という方のために、白(ブドウの品種=ソーヴィニョン・ブラン)、赤(同=カベルネ・ソーヴィニョン)、スパークリングを各1種類ずつは常備し、気軽に味わってほしいので、いずれもリーズナブルな銘柄を選んでいる。お客様の中には、ウイスキーもカクテルもワインも同じくらい好きだという人はいる。そうした方々には、例えば、ウイスキー好きの方には、ワイン樽で熟成されたシングルモルトをあれこれ提案している。一口にウイスキー熟成用のワイン樽と言っても、最近は、赤でもフランス、イタリア、カリフォルニアなどの産地別の樽、白だと甘口のソーテルヌ、辛口のシャルドネなど様々な樽が熟成に使われており、樽違いで飲み比べすると結構面白い。そして、ワイン・カクテルが飲みたいという方には、白ワインベースなら、キール(+カシス・リキュール)、スプリッツァー(+ソーダ)、オペレーター(+ジンジャー・エール)、赤ワインベースなら、カーディナル(+カシス・リキュール)、キティ(+ジンジャー・エール)、アメリカン・レモネード(+レモン・ジュース)、スパークリングならベリーニ(+ピーチ・ジュース)、ミモザ(+オレンジ・ジュース)とかをおすすめしたい。ワイン・バーでは、ワイン・カクテルはなかなか注文しづらいだろうが、オーセンティック・バーなら気軽に頼めるはずだ。冬場ならとくにホット・ワインがおすすめ。クローブやシナモン、ナツメグなどのスパイス類を入れると美味しさが増す。クリスマス・シーズンには、甘味を強調したグリュー・ワインというドリンクをホットで頂くのも人気だ。さらに、ワイン周辺のお酒としては、シェリー、ポートワイン、マディラ・ワインなど「酒精強化ワイン」と呼ばれるジャンルがある。普段あまり飲まない、こうした珍しいお酒をじっくり味わえるのもオーセンティック・バーの魅力だ。ただし、ワインについては中途半端な知識しかない私は、ワイン好きのお客様にはいつも、「(ワインを)本格的に楽しみたいのなら、オーセンティック・バーよりもワイン専門のバーへ、できればソムリエの方がいるお店へ行きましょう」と、躊躇なくおすすめしている。ワイン・バーでは、専門知識の豊富なマスターが、貴方の素朴な疑問にも、きっと嫌がらずに答えてくれるはずだから。

2025/03/25

コメント(0)

-

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」(9)ビール、このシンプルで奥深い飲み物

雑誌「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」からの転載 連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第9回】 ビール、このシンプルで奥深い飲み物「とりあえずビール」。居酒屋での1杯目に、こんな一言を口にする人は多いだろう。もちろん、オーセンティック・バーで、ビールを最初に頼むのもルール違反ではない。しかし、居酒屋とは違って、ビールの様々な楽しみ方が経験できるのがバーであることもぜひ知ってほしい。ビールという酒は、ご承知の通り、大麦麦芽を主原料して水、ビール酵母、その他の穀類、香味料のホップなどで造る醸造酒である。同じ大麦麦芽が原材料という点ではウイスキーと「兄弟酒」とも言えるが、ウイスキーは蒸留酒であり、ホップは使わない。ビールはその造り方で、大きく、「ラガー(下面発酵タイプ)」と「エール(上面発酵タイプ)」に分かれる。下面発酵では酵母が麦汁の下面へ沈み、低温発酵のため雑菌があまり繁殖せず、品質が安定する。一方、酵母が麦汁の上に浮き上がる上面発酵では、高温であまり時間をかけず発酵させるため大量生産には向かないが、深い味わいが特徴だ。近年は、国内外の様々な小さな醸造所から多彩なクラフトビール(地ビール)が登場している。国内だけでも今やビール醸造所は約870カ所、それぞれが何種類かの製品をつくっているだろうから、1000銘柄以上の国産ビールが楽しめるはずだ。某大手メーカーは先般、ソーダ割りで楽しむことを前提にした度数高めのビールも発売して注目を集めたが、これは意外と旨い。また、輸入される様々なタイプのビールも今や数百種類に及ぶ。日本ほど世界各国のビールが楽しめる国は他にはない。 暑い季節などには、バーで飲むキンキンに冷えたビールもやはり旨い。しかし、ビアパブや居酒屋と違って、やはり、バーで何杯もビールばかりを飲むのはもったいないと私は思う。貴方がビール好きであっても、バーではできれば、様々なビールの楽しみ方をしてほしい。ビールの苦味が苦手という方には、ビールベースのカクテルもある。有名なところでは、「レッド・アイ(ビール+トマトジュース)」「シャンディ・ガフ(ビール+ジンジャーエール)」「ブラック・ヴェルヴェット(黒ビール+スパークリング・ワイン)」等々。とくに、レッド・アイはバー巡りの締めにぴったり。翌日の二日酔い予防にもなる。そして最新のトレンドとしては、近年はウイスキーとビールのコラボ(融合)も盛んだ。ウイスキーの原酒を使用済みのビール樽で熟成(または追熟成)させたウイスキーもしばしば登場している。ビールのあのほろ苦甘いテイストが感じられる、不思議なウイスキーが楽しめる。街でいま流行りの様々なクラフトビールを楽しむのも良し。しかし、オーセンティック・バーに来たら、ぜひ一味違ったビールの楽しみ方にチャレンジしてほしい。きっと新たな世界が必ず開けると信じている。

2025/03/24

コメント(0)

-

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」(8)「新顔」も続々、ブランデーの世界

雑誌「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」からの転載 連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第8回】 「新顔」も続々、ブランデーの世界ブランデーはブドウを原材料とする蒸留酒で、アルコール度数は40度以上ある強い酒である。日本では、レミー・マルタン、ヘネシー、カミユなどの銘柄を思い浮かべる人も多いだろう。フランスの一部地域で造られる高級銘柄は「コニャック」「アルマニャック」とも呼ばれる。日本では、暖炉の前でグラスをゆっくり回しながら味わうというイメージが強いが、オーセンティック・バーでそんな飲み方をする人は、まず見かけない(写真左=日本では現在様々なブランデーが楽しめる。写真2列目左から2本目は珍しい洋ナシのフルーツ・ブランデー)日本のバーでは、「サイドカー(Sidecar)」「アレキザンダー(Alexander)」などのカクテルのベースに使われることはあっても、「主役」になることはほとんどない。1970年代末には、日本の某大手メーカーが、「ブランデー、水で割ったらアメリカン」というキャッチコピーで消費拡大を目指そうとしたが、結局、失敗した。そんな目立たぬブランデーも、最近はようやく注目される存在になってきた。大手ブランドの一つ、カミユは先般、ソーダ割りで飲んでもらうことを狙った、少しスモーキーな味わいのブランデーを発売して、業界内で話題を呼んだ。 ブドウ以外を原材料にしたブランデーも、最近は注目を集めている。代表的なもので言えば、リンゴを使って造られる「カルバドス(Calvados)」。日本に輸入される銘柄は少なかったが、10年ほど前から、酒類専門の量販店等では、10~20銘柄ものカルバドスが棚に並ぶ時代になった(写真右=日本のバーでは一番人気のあるブランデーベースのカクテル「サイドカー」)。カルバドスは、「ジャック・ローズ(Jack Rose)」という人気カクテルのベースに使われ、リンゴ独特の穏やかな酸味も感じる味わい。長期熟成ものはとても芳醇で、まろやかで、近頃ではストレートやロックで楽しむ人もいる。さらに、近年バーで注目を集めているのが、「フルーツ・ブランデー」(「オー・ド・ヴィー(Eaux de Vie=命の水)」という呼び名も)というジャンル。欧州では昔から一般的に普及していたが、最近は日本にもそれなりに輸入されるようになった。 以前からあった洋ナシをはじめ、ラズベリー、チェリー、アプリコットなど様々なフルーツ・ブランデーが入手可能で、首都圏では「専門バー」まで登場している(写真左=女性に人気のブランデーベース・カクテル「アレキザンダー」)。フルーツ・ブランデーも普通のブランデーと同様、ストレートで味わったり、カクテルのベースにしたりする。私のバーでも、最近は数種類置き始めたが、まだ知名度が足りないのか、注文する人は少ない。そういう時は、バー経営者の腕の見せ所である。お客様に、新しいお酒の美味しさや特徴を紹介して、まずは試して頂く。これに限る。バーの歴史で、過去、数多くのバーテンダーがそういう努力をしてきたように…。

2025/03/23

コメント(0)

-

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」(7)シェリーはバーにもよく似合う

雑誌「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」からの転載 連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第7回】 シェリーはバーにもよく似合うバーのカウンターに登場する酒の一つに、「シェリー(Sherry)」という酒類がある。スペイン・アンダルシア地方特産の美酒だ。現地では「ヘレス(Jerez)」(または「Vino de Jerez」)と呼ばれるが、英国人が発展させ、世界へ普及させたため、英語での呼称「Sherry」の方で定着してしまった。シェリーはブドウを原料とした白ワイン(醸造酒)の一種だが、蒸留酒であるブランデーを加えてアルコール度数を高めているため、「酒精強化ワイン(Fortified Wine)」とも呼ばれる(写真左=近年、シェリーは数多くの銘柄が輸入されている)。シェリーという名前は、ウイスキー好きの方には、熟成樽の一つ「シェリー樽」としてよく知られている。しかし、フルーティな味わいが特徴のシェリー樽熟成シングルモルトを飲んだことがある方でも、実際にシェリーを口にした人は、意外と少ない。私はカウンターでお客様からよく、「シェリーって、甘いんでしょう?」という質問を受ける。その時、いつも次のような答えを返す。「シェリーには甘口から辛口まで10数種類もある、実に間口の広いお酒です。だから『シェリー=甘い』というのは、大いなる誤解です。見た目は白ワインのようですが、しっかりした味わいで、度数もワインより少し高い程度なので、とても飲みやすいですよ」私のバーでは、シェリー好きのお客様も結構いるので、辛口タイプのシェリーを常時5種類(フィノ、マンサニージャ、アモンティリャード、オロロソ、パロ・コルタド)置いている。シェリーは、度数が高めなので、ワインよりも長期間保存ができるのも有難い。シェリーは、辛口タイプの場合は冷やしてそのまま味わっても旨いし、オーセンティック・バーでは、シェリー・ベースのカクテルを楽しむこともできる。代表的なシェリー・カクテルと言えば、例えば「バンブー(Bamboo)」や「アドニス(Adonis)」。 「バンブー」=写真右=は、1890年、横浜の外国人居留地にあった横浜グランドホテルで誕生したと伝わる。考案したのは、同ホテルの米国人支配人、ルイス・エッピンガー(1831?~1907)。辛口シェリーとドライ・ベルモットを使った爽やかな辛口カクテルだ。そしてエッピンガーが考案する際、インスパイアされたというのが後者の「アドニス」で、これは中甘口シェリーとスイート・ベルモットを使った甘口カクテルだ。他にも、近年ではラム・ベースの有名なカクテル「モヒート」のベースを、辛口シェリーに換えた「レブヒート」というドリンクも人気上昇中。シェリーは、現在では数多くの銘柄が輸入されている。気軽に飲めるのはどちらかと言えば、スペイン・バルのような店が多いが、近年ではオーセンティック・バーでも、品揃えを充実させる店が目立つ。機会があれば、ぜひシェリーの素晴らしい世界を味わってみてほしい。

2025/03/22

コメント(0)

-

Bar UKからのお知らせ(本日22日土曜は通常営業です)

バーUKは本日22日(土)は通常通り(午後2時~7時半。ご入店は7時まで)営業致します。皆さまのお越しを、心よりお待ちしております。Today( Mar 22nd )the bar UK is open from 2:00 to 7:30(Your entry is until 7:00).

2025/03/22

コメント(0)

-

Bar UKからのお知らせ(4月の店休日について)

皆さま、バーUK2025年4月の店休日と営業時間のお知らせです。 【4月の店休日=予定】 2日(水)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、16日(水)、20(日)、26日(土)、27日(日)、28日(月)=臨時休業、29日(火=祝日) ※16日(水)はグループでの予約があれば、営業する可能性があります。 ※営業時間は、平日=午後4時~10時(ご入店は9時まで。酒類の提供は9時半まで)、営業する日の土曜日=午後2時~7時半(ご入店は7時まで)とさせて頂きます。 平日午後9時以降(※土曜日は午後7時以降)にご来店の場合は、必ず事前に店までお電話くださいませ=電話06-6342-0035。事前に連絡がない場合の入店はお断り致します。平日午後9時の時点(土曜日は午後7時の時点)でノー・ゲストの場合は閉店させて頂きます。 ※なお、ご入店は御4人様までにそれぞれ制限させて頂いております。 以上、何卒ご理解、ご協力の程を重ねて宜しくお願いします。【Notice for April 2025】The bar UK is closed on 2nd、6th、12th、13th、16th、20th、26th~29th ※Open from 4:00 to 10:00 pm.< Your entry is until 9:00 and alcohol service is until 9:30 pm. > on weekdays). If open on Saturdays, from 2:00 to 7:30 pm.

2025/03/22

コメント(0)

-

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」(6)日本人があまり知らない蒸留酒

雑誌「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」からの転載 連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第6回】 日本人があまり知らない蒸留酒ジン、ラム、テキーラ、ウオッカというバーでよく登場するホワイト・スピリッツを紹介してきたが、世界には他にも日本人があまり知らない=飲まない蒸留酒がある。まだ比較的有名なものだと、イタリア原産のグラッパ(Grappa)。ワインをつくるときに出来るブドウの搾りかすを原料にした蒸留酒である。透明なブランデーにも似ているが、独特の風味は唯一無二である(原料はまったく違うのに、ウイスキーの原酒にも似ているのは不思議だ)。同じ手法で造られる酒は、フランスでは「マール」、スペインでは「オルホ」と呼ばれる。ちなみにグラッパの中でも、最高峰の味わいを誇るのが「ロマーノ・レヴィ(Romano Revi)」という銘柄。元祖の銘柄はオーナーの死去で途絶えたが、現在は別の方がその味わいを継いだボトルを販売している。機会があれば挑戦して頂きたい(写真左=今では世界のいろんな蒸留酒が日本に輸入されている)。次にアブサン(Absanthe)。欧州ではバーで人気の酒だ。昔から多くの芸術家に愛された酒として知られている。神経毒性のある成分があるとして一時期、製造が禁止されたことがあるが、現在は安全な原材料で造られているので心配ご無用。アブサン類のスピリッツは、ペルノー、ウゾ、ラキアなどの名前で様々な国で生産されており、今や日本国内でも製造するメーカーが登場している。カシャーサ(Cashasa)も日本では比較的知られていて、ボトルを置いているバーもそれなりにある。ブラジル特産で、サトウキビが原料だからラムに近い味わいだ。カシャーサが知られるのは、何よりも「カイピリ-ニャ」という有名なカクテルのベースで必ず使われるため。爽やかな味わいは、バーでのスターターでも締めにもぴったりの味わいだ。 ピスコ(Pisco)はマスカット系のブドウを原料にしたブランデー。主にチリとペルーで生産されるが、欧米のバーでは、ピスコそのものよりも、ピスコをベースにした「ピスコサワー」(写真右)というカクテルがとても人気だ。他にも世界には国の数だけ、興味深い蒸留酒がある。字数にも限りがあるので、すべてを紹介できないが、以下に取り上げる中の幾つかは今後、日本国内でもブレークするかもしれない。 アクアビット(北欧各国)=ウオッカに近い/ポティーン(アイルランド)=大麦麦芽やジャガイモ、トウモロコシが原料/ミード(中欧)=ハチミツが原料/パーリンカ(ハンガリーなど)=杏やサクランボ、洋ナシが原料/シンガニ(ボリビアなど南米)=ピスコに近い/アラック(アジア各国)=ココナッツの樹液が原料以上の酒は、日本にはまだまだ輸入されている銘柄は少なく、置いているバーも限られるだろうが、もし出会ったらぜひ味わってみてほしい。人生は一度しかない。味わうとまた知らない世界が見えてくるかもしれない。

2025/03/21

コメント(0)

-

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」(5)ウオッカ、脇役にも主役にも

雑誌「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」からの転載 連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第5回】 ウオッカ、脇役にも主役にも直近の3回でジン、ラム、テキーラというバーでよく登場するホワイト・スピリッツを紹介してきた。そうなると四大スピリッツの残り、ウオッカを取り上げざるを得ない。穀類やジャガイモなどを使って造られるウオッカは15世紀頃、ロシアで誕生したと伝わる蒸留酒。ロシアで発展し、東欧でも生産されるようになったが、皮肉なことにロシア革命(1917年)のため、グローバルな酒になった。革命の被害をおそれ、生産者の多くがフランスなどへ避難。亡命先でウオッカ蒸留所を再興させた。そして、その後北欧や米国、アジアなど幅広い地域に生産が広がった。世界一の販売量を誇る「スミルノフ(Smirnoff)」(オーナーは現在、英国に本拠を置くディアジオ社)は、今や米国と英国、韓国の3カ国で生産されていることは意外と知られていない(写真左上=日本国内では、今では様々なウオッカが楽しめる)。ご存知のように、ウオッカは(フレーバーを付けた商品もあるが)基本、「無味無香」の酒である。混ぜても他材料の風味を損わないので、バーでは、カクテルのべースとして使われることが多く、どちらかと言えば「脇役」的存在である。だが、ウオッカ・ベースのカクテルと言えば、モスコーミュール、ソルティドッグ、スクリュードライバー、ブラッディ・メアリーなど、有名な人気カクテルが多い。 しかし、近年のクラフトジン・ブームに歩調を合わせるように、ウオッカも最近は、高品質の材料を厳選したプレミアムクラスの商品が相次いで発売されるようになった。蒸留やろ過の回数を増やし、「よりピュア」な味わいを追求したり、新たな原材料をプラスして「差別化」したりする動きも(米国では、スパークリング・ウオッカまで商品化されている)。日本ではどうかと言えば、従来は、大手メーカーが細々と生産していただけだったが、ジン蒸留所が次々と誕生するのに刺激されたのか、ウオッカ生産を手掛けるところも増えてきた。2023年現在、大手も含めて10数府県でウオッカが生産されている(写真右上=最近では「ウオッカ」だけをテーマにした本もある)。「脇役」だったウオッカも、日本のバーでは最近は「主役」級の扱いを受けることもある。そのきっかけをつくったのは、大手2社が発売したプレミアム品である。2017年発売のニッカウヰスキーの「カフェ・ウオッカ」(大麦とトウモロコシが原料)と、2019年発売のサントリーの「HAKU(白)」(米100%原料)。前者はトウモロコシの香りが漂う独特の個性が、後者は米の柔らかな甘みが特徴で、海外でも高い評価を受けている。いずれも、カクテルのベースで使うよりは、ロック・スタイルかストレートに小さい氷を浮かべて味わうと、その旨味がダイレクトに伝わってくる。個人的には、私が思いついた「HAKU」をつかったジャパニーズ・テイストのロックがお勧めである。どんな飲み方かと言えば、2種の昆布(細切り塩昆布&角切り出汁昆布=1cm角)をグラスの底に沈め、ロックアイスを入れ、ウオッカを50mlほど注ぐ。その氷の上に市販の「旨味ビターズ」(カツオや昆布、シイタケなどがベース)を3滴落とす、最後に厚切りのカツオ節をマドラー代わりに添える=写真左上。飲んでいるうちに昆布やカツオからさらに出汁が出てきて、味わいはだんだん濃厚に。まさに、「これぞ和の趣き!」という極上の味わいに変身する。騙されたと思って、ぜひお試しあれ!

2025/03/20

コメント(0)

-

Bar UKからのお知らせ(本日は祝日のため店休日です)

バーUKは本日20日(木)は祝日のため、店休日となります。何卒ご了承くださいませ。Today( Mar 20th =National holiday )the bar UK is closed.

2025/03/20

コメント(0)

-

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」(4)テキーラからメスカルへ

雑誌「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」からの転載 連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第4回】 テキーラからメスカルへ「一気飲みされる、アルコール度数の高い危ない酒」。そんなイメージで語られることが少なくないテキーラだが、バーには欠かせない蒸留酒で、決して「危ない酒」ではない。の数だって、普通のテキーラは40度で他の蒸留酒とほとんど変わらない。「危ない」のはそういう良からぬ飲み方をする連中なのである。「テキーラ(Tequila)」とは、メキシコ国内のハリスコ州の町、サンティアゴ・デ・テキーラ含む周辺の5州で、竜舌蘭(Agave=アガヴェ)から造られる蒸留酒である(写真左=日本国内では現在様々なテキーラ、メスカルが楽しめる)。16世紀、入植したスペイン人が現地の材料を使って蒸留酒(スピリッツ)の製造を始めたのが起源とも言われている(「サボテンが原料」と誤解している人も少なくないが、竜舌蘭とサボテンはまったく別の科の植物である)。70年代までは一般的に「アガヴェ・スピリッツ=テキーラ」と認識されることが多かったが、1974年に「原産地呼称制度」がテキーラにも導入された。今では、この5州で原料、製法などの法的ルールに従って生産されたものだけが「テキーラ」と名乗ることを許されている。 テキーラは日本のバーでは、マルガリータ、マタドール、パロマ、テキーラ・サンライズなど人気カクテルのベース・スピリッツとして用いられることが多いが、メキシコではそのまま飲むのが普通のスタイルだ。愛好家はライムをかじりながら楽しみ、最後に塩を舐めるという(写真右=メキシコのテキーラ蒸留所。収穫したアガヴェの茎が積み上げられている。(C)Yoriko Kondoh)。 テキーラもラムと同様、色(熟成度)の違いで大きく分類される。製造されすぐに瓶詰めされる「ブランコ」、2カ月から1年未満樽熟成させる「レポサド」、1~3年間樽熟成させる「アネホ」、3年以上樽熟成させる「エクストラ・アネホ」などがある。ところで、同じアガヴェを原料にしたスピリッツで、2010年頃から世界的に注目を集めているのが「メスカル(Mezcal)」である。メキシコ国内の(テキーラ地域以外の)10州で製造されている蒸留酒。数年前までは、メスカルのボトルなどほとんど見かけなかった日本でも、輸入銘柄が少しずつ増えている。テキーラとメスカルはどう違うのか。「ブルー・アガヴェ」という単一品種で造るテキーラに対して、メスカルには100種類近いアガヴェが使われる。テキーラは「すっきり軽やか、植物の香り」が特徴だが、メスカルは「スモーキーさと複雑な旨味」を持つ。多様なアガヴェを使うので、メスカルはその土地(蒸留所)ごとの個性がよく反映されるという(写真左=メキシコのアガヴェ畑(C)Yoriko Kondoh)。ちなみに、意外なことだが近年、メキシコでの蒸留酒生産は約70%がラムで、伝統的なテキーラやメスカルは20%弱と押され気味。日本では、アガヴェ・スピリッツは気候的なこともあって生産されてこなかったが、2022年、沖縄県金武町のベンチャー企業がアガヴェの苗1200株を輸入し栽培を始めた。5~6年後に「国産アガヴェ・スピリッツ」が味わえるかもしれないと思うと、今から本当に楽しみである。

2025/03/19

コメント(0)

-

【カクテル・ヒストリア】(31)3つの世紀をまたぎ愛されるジャック・ローズ

WEBマガジン「リカル(LIQUL)」連載 【カクテル・ヒストリア第31回】 3つの世紀をまたぎ 愛されるジャック・ローズジャック・ローズ=写真左下=と言えば、現代のバーでも不動の人気を誇るクラシック・カクテルの一つ。カルバドス(アップル・ブランデー)、ライム・ジュース、グレナディン・シロップという極めてシンプルな組み合わせだが、酸味と甘味のバランス、美しい色合いなどどこをとっても、ほぼ完成されたドリンクである。 ◆諸説入れ乱れる誕生の逸話ジャック・ローズが誕生したのは19世紀末~20世紀初頭と言われ、1900年代後半の米国のカクテルブックにすでに登場していることから、この頃には欧米・大都市のバーでは、かなり認知されていたことは間違いない。しかし、誕生や経緯・由来については、これまで以下のような諸説が入り乱れてきた。(1)18世紀半ばからニュージャージー州で造られていたアップル・ブランデー「レアード・アップルジャック(Laird Apple Jack)」を使ったドリンクが発展し、その後19世紀末頃、そのバラ色の色合いから「ジャック・ローズ」と呼ばれるようになった。(なお、「Jack」は人名ではなく、「アルコール度数を増す」という意味のスラング(動詞)に由来する)(出典:Mainespirits.com<2019年>ほか)。(2)1899年4月28日付の「New York Press」という新聞記事では、「ニューヨークのエバーリンズ・バー(Eberlin’s Bar)で働いていたフランク・ハース(Frank Haas)というバーテンダー(写真右下=1900年頃当時の新聞に描かれた似顔絵)が、オーナーのために(「アップルジャック」を使った)このカクテルを考案し、店で提供して人気を集めている」という話題が紹介されている(出典:「Americanprohibitionmuseum」「Oxford Companion to Spirits and Cocktails」など複数のカクテル専門サイト)。 ※ちなみに、このハースが提供していた「ジャック・ローズ」は、グレナディン・シロップではなくラズベリー・シロップを、ライム・ジュースの代わりにレモン・ジュースを使うレシピ(残念ながら、「ジャック・ローズ」の名の由来については触れていない)。(3)1905年4月22日付の「National Police Gazette」という新聞記事では、「ニュージャージーのバーテンダー、フランク・メイ(Frank J. May)が考案した。カクテル名は、彼自身のニックネームだった」と紹介するが、なぜメイがジャック・ローズと呼ばれていたのか、その根拠については触れていない(Wikipedia英語版ほか)。(4)1900年代の後半に、ニューヨークで誕生した(考案者は不詳)。カクテル名は、当時の著名な暗黒街のボス、ジェイコブ・ローゼンワイヒ(Jacob Rosenzweig 1876~1947)のニックネーム「ボールド・ジャック・ローズ(Bald<ハゲの> Jack Rose)」にちなんで、名付けられた(同上)。 ※この「ローゼンワイヒ説」は以前、多くの人から支持されていた。しかし、彼が暗黒街に登場する以前から「ジャック・ローズ」は普及していたことから、現在、その信憑性は否定されている(写真左下=ジャック・ローズ誕生のきっかけとなったと言われるアップル・ブランデーの銘柄「Apple Jack」)(5)ウォルドルフアストリア・ホテルの著名なバーテンダー、アルバート・クロケットは、1931年に出版された著書で、「このカクテルの名前は、ジャック・ミノ(Jacque Minot)という名のバラの花の色がローズピンクだったことに由来する(考案者や誕生の時期には触れず)」と書いている(出典:アルバート・クロケットの回想録「Waldorf Bar Days」から, 1931年刊)。(6)ニュージャージー州のレストラン経営者、ジョセフ・ローズ(Joseph Rose)が1910~20年代に考案し、自らの名前から名付けた(出典:Wikipedia英語版ほか)。(7)ワシントンDCの「ハーヴェイズ(Harvey’s Famous Restaurant)」=営業期間1858~1991年=は、ジャック・ローズは自らの店のオリジナルだと主張している(同上)。 ◆近年の研究や発見で「ハース説」が有力に以上のように、ジャック・ローズの起源を巡ってはこれまで定説はなかった。しかし、この5年ほどの間に、「2」に挙げた「フランク・ハース説」が、その根拠を裏付ける一次資料が明らかになったこともあり、専門家・研究者の間では主流になりつつある。ちなみに、「ジャック・ローズ」が欧米のカクテルブックに初めて活字になったのは、現時点で確認できた限りでは、1908年に米国で出版されたジャック・グロフスコ(Jack Grohusko)の「Jack’s Manual」と、ウィリアム・T・ブースビー(William T. Boothby)の「World Drinks and How To Mix Them」の2冊(写真右。表紙はいずれも近年出版された復刻本)。 前者は「アップルジャックをベースに、ライム・ジュース、ラズベリー・シロップ、レモン・ジュース、オレンジ・ジュースを使う」というレシピ、後者は「アップルジャック(またはブランデー)をベースに、グレナディン・シロップ、レモン・ジュースでつくる」というシンプルなレシピとなっている。 ◆「クラシック・カクテル再評価」の流れで再びこれまで書いてきたように、ジャック・ローズは100年以上の歴史を持つカクテルだが、米国内では2度の不幸に見舞われた。一つは、1912年に前述の暗黒街のボス、ローゼンライヒが世間を騒がせた抗争事件。4人のギャングが射殺されたという暗いイメージもあって、一時はカクテル名を「ロイヤル・スマイル」に変えられたことも。もう一つの不幸は、米国の禁酒法(1920年~33年)だ。アップル・ブランデーを造る蒸留所はほとんどが解体、縮小を余儀なくさせられ、この影響は禁酒法廃止後も1970年代くらいまで残り、バーでジャック・ローズを頼む人は大幅に減少したという。ジャック・ローズが再び注目されるようになるのは1990年代以降に起こった「クラフト・カクテル」ブームだった。2000年以降には、「クラシック・カクテル」を再評価しようというトレンドを受けて、「アップルジャック」の製造元「レアード」社も息を吹き返し、ジャック・ローズは再び脚光を浴びるようになった。ちなみに、「ジャック・ローズ」は、日本には1920年代にいち早く伝わり、1924年に前田米吉が著した日本初の実用的カクテルブック『コクテール』にも登場。日本でも今なお、バーの人気カクテルの一つとなっている。・WEBマガジン「リカル(LIQUL)」上での連載をご覧になりたい方は、こちらへ・連載「カクテル・ヒストリア」過去分は、こちらへ

2025/03/19

コメント(0)

-

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」(3)ところ変わればラムがある

雑誌「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」からの転載 連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第3回】 ところ変わればラムがあるラムはサトウキビの廃糖蜜(モラセス)または絞り汁を原料として造られる蒸留酒で、前回取り上げたジンと同様、オーセンティック・バーには欠かせない酒である。カリブ海地域にあった、かつての列強植民地で、16~17世紀に誕生したと言われる。意外と知られていないことだが、Rumという表記は旧英国植民地国だけで、旧フランス植民地国ではRhum、旧スペイン植民地国ではRonと表記される。ラムには蒸留後時間を置かず瓶詰されるホワイト・ラムのほか、木樽で数カ月から数年間熟成されるゴールド・ラム、ダーク・ラムがあり、色が濃くなるほど風味や香味が強くなる。バーではダイキリ、モヒート、マイタイ、ピーニャ・コラーダ、ソル・クバーノなど、人気カクテルのベース・スピリッツとしてもよく用いられることが多いが、ストレートやロックで味わうのが好きな方もいる。一般的なラムの約9割は、廃糖蜜のみを原料とする伝統的な手法で造られるが、近年では、サトウキビの絞り汁を原料とする手法=アグリコール製法で造られる高級品(プレミアム・ラム)も増えている(写真左上=ラムの表記は生産国によって変わる。左からRhum、Rum、Ron)。ラムを「世界的な酒」にしたのは英海軍である。18世紀半ばから、水兵の士気を鼓舞するため毎週ラムを支給する伝統が生まれた。欧米では近年、映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」のおかげで、ラム人気が再び高まっている。米国内では今ではほぼ全州にラム蒸留所が存在し、世界的な高級ラムの販売数量は、2010年以降、毎年10~15%の伸びを示しているという(アルコール飲料市場のリサーチ会社「IWSR」調べ)。1970年代までは、日本にはラムは10種類程度しか輸入されておらず、バーで楽しめる銘柄も限られていた。しかし、現在では中南米だけでなく、欧州、東南アジアなど、現在50カ国以上の国で製造され、日本には約1000銘柄以上のラムが輸入されている。 「国産のラムは存在するのか?」という質問を時々受けるが、実は日本では19世紀前半、米国の捕鯨船団によって小笠原諸島にサトウキビ栽培が伝わり、「泡酒」「蜜酒」などと呼ぶラムの生産がおこなわれていた。太平洋戦争で生産は途絶えたが、戦後再び復活し、今では島(東京都)の特産品として知名度を高めている。1979年には徳之島(鹿児島県)で純国産ラム第1号とも言われる「ルリカケス」が誕生。その後2000年以降も、国内ではラム製造に乗り出すベンチャーが相次いでおり、現在では沖縄、鹿児島、高知、滋賀などに西日本を中心に、18カ所以上(計画中の4か所を含む)の蒸留所が誕生している(写真右上=国産ラムの代表的銘柄「ヘリオス・ラム」とラム・カクテルの代表格「ダイキリ(Daiquiri)」)。廃糖蜜が原料なので、ラムは「糖分が多い酒」と誤解されることが多いが、実はグラス1杯で0.03g程度しか糖分を含まない「低糖質でヘルシーな」蒸留酒である。もし機会があれば、ぜひ多彩なラムの魅力を再発見してもらえば嬉しい。【追記】最後に、日本で手軽に入手できる輸入ラムで、私がお勧めする代表的な銘柄を紹介しておきたい(カッコ内は生産国)。 バカルディ、ロンリコ(プエルトリコ)、ハバナ・クラブ(キューバ)、マイヤーズ(ジャマイカ)、レモン・ハート(ガイアナ)、キャプテン・モルガン(プエルトリコ&ジャマイカ)、サンタ・テレサ (ベネズエラ)、パッサーズ (英領ヴァージン諸島)、ロン・サカパ (グアテマラ)、J.バリー (仏領マルティニーク島)、モカンボ(メキシコ)、ディクタドール(コロンビア)、マウントゲイ(バルバドス)

2025/03/18

コメント(0)

-

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」(2)ジン市場・業界が変わってきた

雑誌「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」からの転載 連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第2回】 ジン市場・業界が変わってきたジンは、ウイスキーとともにオーセンティック・バーには欠かせない酒である。ジンとは「原料に基本、ジュニパーベリー(西洋ネズ)の実を必ず使い、他に大麦、ライ麦、ジャガイモなど様々な原料使って造る」蒸留酒で、ジン特有のあの風味・香りはジュニパーベリーに由来する。ジンは11世紀頃、イタリアの修道院で造られていたジュニパーベリーのスピリッツが発祥とも伝わるが、明確な記録に残る中では1660年、オランダのライデン大学医学部教授が造った「イエネーヴァ(Jenever)」という薬用酒が、歴史上最初のジンと言われている。ジンはその後、オランダの貴族・オレンジ公ウイリアムがイングランド国王として迎えられた際、英国にも持ち込まれ、人気を集めるようになった。オランダに生まれイングランドで発展したジンは、製造法が比較的簡単で、熟成期間を経ず商品化できることから、その後、安価で楽しめる「庶民の酒」として発展した。現在では、おそらく世界中で100カ国以上の国で造られているはずだ。ジンはバーでは、カクテルには欠かせない酒だ。マティーニやギムレット、ジン・トニックなど、人気カクテルのベースとして最もよく使われる。しかし、そんなジンの常識が2010年代から少し変わってきている。日本のみならず欧米でも、ジンは従来、1本2000円以下の庶民的価格の酒だった。しかし、2010年頃から1本5千円もするプレミアムな商品が相次いで登場するようになった。現在では、量販店のジン・コーナーに並ぶジンの半数は、こうした高級品である。ボタニカル(原材料)の種類も、柑橘系の果実や野菜、木の実、スパイス・ハーブ類など、実に多彩になった。加えて通常、蒸留後すぐにボトリングされていたのが、木樽でしばらく熟成させる手法も目立ってきた。この結果、従来は「安価な酒」というイメージだったジンは、この10年ほどで一気にプレミアムクラスの商品が幅を利かすようになった。日本でもジンの新興蒸留所が次々と建設され、2023年1月現在、計画中も含めて65カ所ものジン蒸留所が誕生している(写真右=ジンをテーマに扱った本も増えている)。ジン市場・業界の変化は、バーの現場にも少なからず影響を与えている。従来、カクテルのベースとして使うだけだったが、プレミアム・ジンの登場でスタンダードクラスのジンと二極化することに。バーでは、ストレートやロックでプレミアム・ジンの個性的な味や香りを楽しむスタイルも徐々に増え始めている。ただし、5千円もする高級ジンを家飲みのために買う人は限られる。そもそも、元来、度数の高いジンをストレートやロックで飲む習慣がなく、欧米人に比べて肝臓のアルコール分解能力も劣る日本人に、プレミアム・ジンが今後定着していくのかどうか、正直言って、私にはまだ確信がない。ジン市場・業界は今後どんな未来図を描いていくのだろうか。【追記】日本国内のジンの蒸留所はその後も増え続け、2024年1月現在、計画中も含め約110カ所となっています。

2025/03/17

コメント(0)

-

連載コラム「愉しみは酒の数だけ…」(1)世界に広がるウイスキー造り

マスターは、2018年から続けているWEBマガジン「リカル(LIQUL)」での連載「カクテル・ヒストリア」のほかに、2023年の1月からは、とある銀行系の顧客向け雑誌(「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」という季刊の雑誌です)に「お酒」をテーマにした連載コラム(毎回1頁=約1000字)を寄稿しています。 タイトルは「愉しみは酒の数だけ…」。読者は、銀行取引先の経営者や自営業者らが中心なので、連載開始時には、編集部の方からは「あまりマニアックな内容にはしないでください」との注文がありました。 そこで毎回のテーマは、酒の種類(ジャンル)ごとに、「一般的なことをメインにして書くけれども、それだけでは面白くないので、そのジャンルでの最新のトレンドも少し織り込もう」というスタンスで連載をスタートさせました。連載は2年になるのでちょうど10回になります。何回できるかは分かりませんが、とりあえずは毎回手探りで綴っています。 ただし、雑誌は書店では売っていませんので、最近、「(雑誌が手に入らない人でも)読みたい人はいるはず。ぜひ、Bar UKのHPでも読めるようにしてほしい」という、有難いご要望を頂きました。 という訳で今回、過去の連載分をこのBlogで転載いたします。くどいようですが一般向けの内容で、お酒に詳しい方が読んでも、あまり面白くない、さほど驚きのない内容です。なので、その点はくれぐれもご容赦くださいませ(なお、今回の転載にあたっては、一部修正・追記を加えているものもあります。予めご了承ください)。雑誌「TOYRO BUSINESS(トイロ ビジネス)」からの転載 連載コラム【愉しみは酒の数だけ…第1回】 世界に広がるウイスキー造り 酒が飲める年齢になって半世紀近く、ビールに始まり、ワイン、ウイスキー、バーボン、ブランデー、ジン、ウオッカ、ラム、テキーラ、シェリー、カクテル…と、実に様々なアルコール(もちろん日本酒や焼酎、泡盛なども!)を味わってきた。 そして、好きが高じて、今ではバーのマスターを営んでいる。そんな私に「お酒にまつわる連載を」と紙幅を与えられた。何回続けられるかは分からないが、読者の皆さまの知識と教養を高める一助となるよう精一杯綴っていきたい。とりあえず、初回はウイスキーの話から。 * * * * * * * * * * *オーセンティック・バーには欠かせない酒に、ウイスキー(Whisky)がある。ウイスキーを置かないバーなど、世界中にはまず存在しないだろう。そのウイスキーと言えば、四半世紀前まではずっと、スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナディアンが「世界四大ウイスキー」と言われてきた。日本は1990年代初めにバブル経済がはじけ、成長が鈍化するとともに、ウイスキー人気が低迷し、消費は2007~08年頃、どん底にまで落ち込んだ。しかし、日本の大手ウイスキー・メーカーは逆風に負けずに、地道に丁寧な原酒づくりを続けた。そんな努力が報われるきっかけは、ブラインド・テイスティングで評価する海外のコンペティションだった。10~15年ほど前から、ジャパニーズ(日本産)・ウイスキーが次々と最高賞を獲得。それまで「日本に高品質のウイスキーなど造れるはずがない」と馬鹿にしていた海外の専門家や愛好家から、手のひらを返したように次々と賛辞が寄せられるようになった。いつしか、日本も加えて「世界五大ウイスキー」と呼ばれることが当たり前になった。新興国の富裕層がジャパニーズ・ウイスキーを高値でも購入するようになり、それに伴い世界的なウイスキー消費も回復傾向に戻った。2010年代以降、日本の躍進に勇気づけられた国や地域で、本格的なモルト・ウイスキー造りを手がける新興蒸留所が次々と誕生していった。「MALT WHISKY YEAR BOOK」2022年版によれば、現在、世界36カ国・地域で732カ所の蒸留所が稼働または建設中である(日本国内では建設中・計画中も含め約57カ所も!)(写真右=世界中のウイスキー蒸留所を掲載した「MALT WHISKY YEAR BOOK」も、近年は毎年刊行されている)。五大ウイスキー以外では、オーストラリア(74カ所)、ドイツ(62カ所)、フランス(47カ所)を筆頭に、イングランド(20カ所)、オーストリア、デンマーク(16カ所)、スイス(13カ所)と続く。世界で一番ウイスキー消費が多いのは、今やインド(蒸留所は8カ所)で、台湾のカヴァラン蒸留所も、近年は世界的なコンペで優勝するなど注目されている。「ウイスキー=スコッチ(スコットランド)」という先入観を抱きがちだが、今やウイスキーは確実に、国・地域を問わないグローバルな酒に変身を遂げている。【追記】2025年版では、「(五大ウイスキー以外では)オーストラリア(90カ所)、ドイツ(70カ所)、フランス(63カ所)を筆頭に、イングランド(32カ所)、デンマーク(22カ所)、オーストリア(16カ所)、スイス(14カ所)」と増えています。

2025/03/16

コメント(0)

-

Bar UKからのお知らせ(15日&16日は店休日です)

バーUKは本日15日(土)、明日16日(日)の両日、お休みを頂戴いたします。何卒ご了承くださいませ。The bar UK is closed on 15th & 16th of Mar.

2025/03/15

コメント(0)

-

Bar UKからのお知らせ(本日10日から営業再開です)

皆さま、長らくの臨時休業で大変ご迷惑をお掛け致しました。バーUKは本日3月10日(月)も、午後4時~10時で営業致します(ただし、ご入店は9時まで。原則4人までです)。午後9時以降にご来店される場合、必ず9時までに店へご連絡くださいませ(電話06-6342-0035)。ご連絡がなかった場合、ご入店をお断りいたします。午後9時の時点でノーゲストの場合は、閉店させて頂きますので、ご了承ください。以上、皆様のご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。Today( March 10th )the bar UK is open from 4:00 to 10:00 pm( Your entry is until 9:00 pm and alcohol service is until 9:30 pm ).

2025/03/10

コメント(0)

-

Bar UKからのお知らせ(1日~9日は臨時休業となります)

皆さま、すでにお知らせしています通り、バーUKは、3月1日(土)から9(日)まで、店内メンテナンス工事のため、お休みを頂戴致します。大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い致します。3月10日(月)に、皆さまとまたお会い出来ることを、楽しみにしております!Sorry, the bar UK is closed from 1st to 9th of Mar due to our in-store maintenance work. see you on 10th!

2025/03/01

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 楽天市場でお買い物!!

- ペンダントトップ♡

- (2025-11-09 10:43:49)

-

-

-

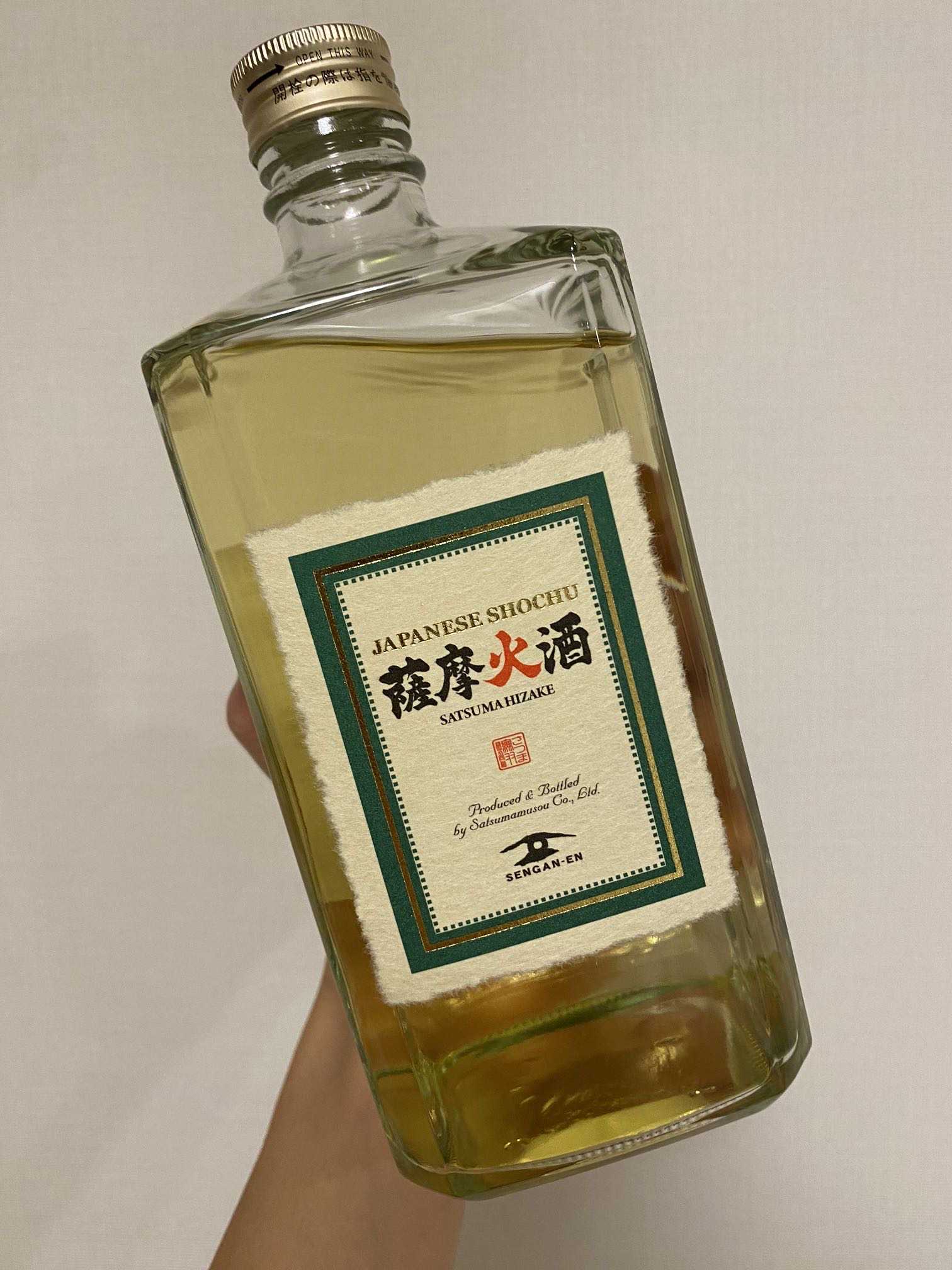

- ★★芋焼酎大好き!★★

- ママの寝酒🍶芋焼酎「薩摩火酒」これ…

- (2025-10-04 22:45:38)

-

-

-

- ビールを飲もう!

- オリオンビールの福袋🍺これは欲しい…

- (2025-11-27 16:27:09)

-