PR

Calendar

Comments

寒気襲来 豊田年男さん

軽井沢発地ベリー園… hotchi-berryさん

素人果樹栽培と特選… 桃_太郎さん

オープンガーデン 蕗のとうさん

Keyword Search

Freepage List

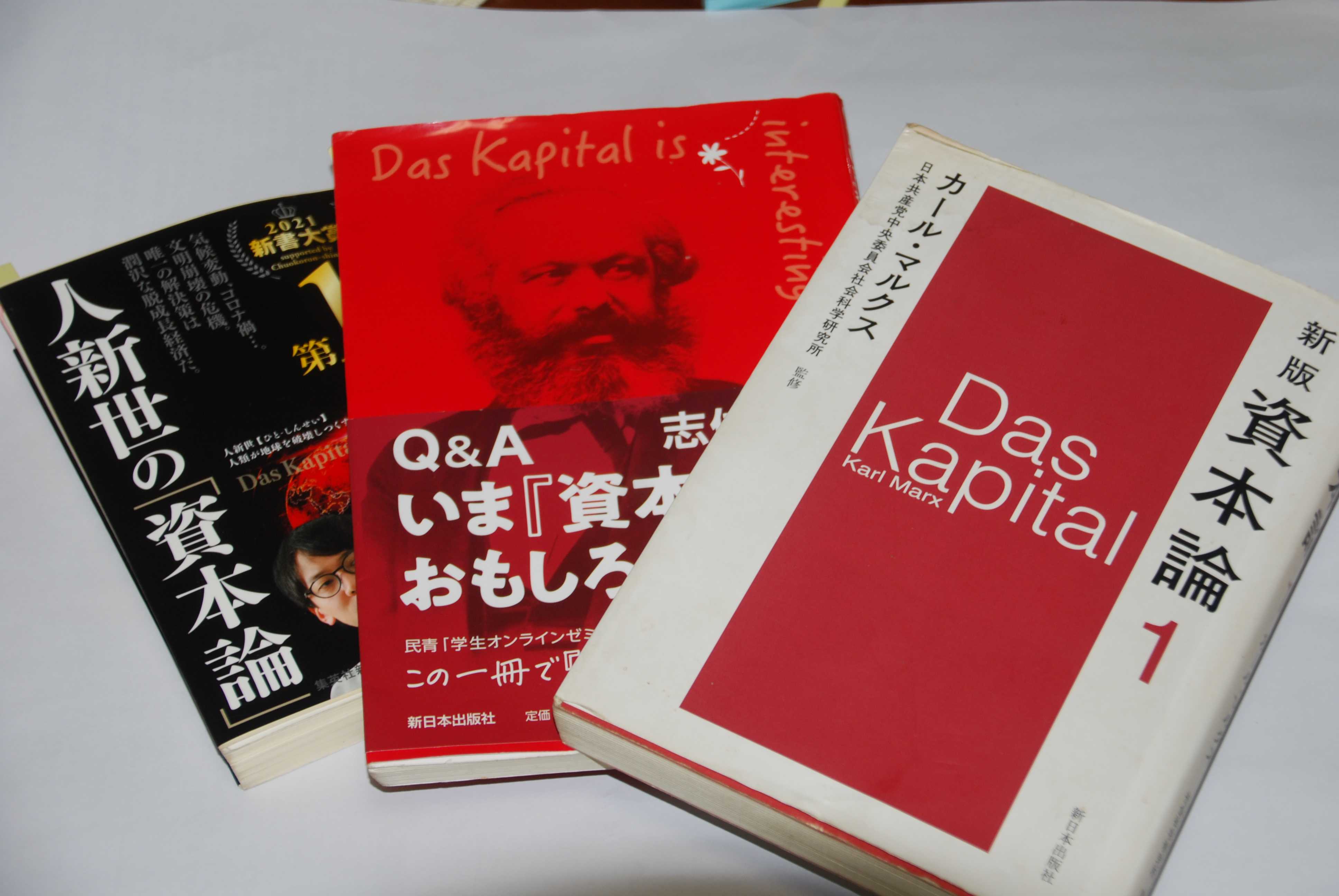

『Q&A資本論』学習会をしていて感じること

この8月10日に、志位和夫著『Q&A資本論』が刊行されて、

マルクス『資本論』の内容とそれがもつ今日的な意義ですが、

この忘れられていた著作の意味を、あらためて認識しています。

一、マルクスの『資本論』を読むことは、現代人にとって簡単なことではありません。

1300ページ余の『資本論』第一巻、それは考え抜かれた意識的に著作です。ですから、それを現代人が読み通すなどということは、読み通したなどということは、ごくごくまれな人だと思います。

しかし、志位和夫さんが、今年の8月10日に刊行した「赤本」、『Q&A いま『資本論』がおもしろい』(新日本出版社 1210円)ですが、これはその難書を、マルクス『資本論』に初めて接する若ものたちに、3時間半の質疑と講演により、中心点を理解し合い、その成果を分かち合っちゃったんです。

私などは、この本は、若ものたちだけではなく、今を生きる人たちにとっても、難書の『資本論』に対して挑戦していく門戸を開いたものだと思っています。

多くの人は、マルクスと『資本論』の名前は知っています。

かつて、その『資本論』を購入したひとも、かなりおられると思います。

しかし、「言うは易し、しかし行うは難し」で、

それを読みだしてはみたものの、おそらくその文章を前にして、挫折したんじゃないでしょうか。

私なども、そうした挫折組の一人だったんですが。

しかし、今回の志位和夫さんの『Q&A資本論』は、若ものたちとの交歓した様子です。

もちろん、3時間半の講演ですから、その大著の中心点についてですが、とにかく実際に得心し合ったんです。Q&Aの会話に、そのことが伝わってきます。

こんな記録を刻んでいる『資本論』を紹介した本というのは、なかなかないと思うんですよ。

個人が苦労して意見を述べた本は、それこそたくさんありますが。

二、この「赤本」の客観性を、準備する苦労とその成果を示す、3つの講演と対談。

「赤本」は、この本を読んだだけじゃぁ、その客観性はわかりません。

この「赤本」をめぐって、これを理解するために、3つの対談と講演が行われました。

①『Q&A資本論』の理論的背景について

一つは『月間学習』の11月号に紹介されていますが。

9月26日に志位氏は、共産党の国会議員団と事務局を対象に、この「赤本」が、どの様な経過と準備で行われたのか、その背景を講義しています。

若者向けに簡潔で明瞭に紹介しようとした「赤本」ですが、その基礎となっている理論問題について、その配慮を取り払って、これを正面から思うところを紹介したのがこの講演ですね。

これが「赤本」の理論的な基礎になっているわけです。志位さんの言いたいことが述べられています。

②二つ目は「選挙ドットコム」の鈴木邦和編集長との、10月11日に公開された対談です。

刊行150年、研究者は別ですが、なかなか取りつく島のない大著の『資本論』です。

「赤本」を読んだ鈴木氏は、この対談で、疎遠な『資本論』をいまに引き寄せる質問をぶつけています。

「現役世代に関心の強い問題から入りたい」として、「労働時間」の問題から対談に入りました。長時間労働や低賃金、非正規雇用などになやまされる今日の日本ですが。

志位さんが『剰余価値』=搾取の理論の紹介に対して、

鈴木氏は、今の労働者一般の意識かと思いますが、一日の労働が「8時間のうち4時間以上も資本家や企業の利益のために貢献している認識はありませんでした」と、自分を振り返っています。

対談は、労働時間の問題から、教育の問題からジェンダー平等へ、さらに気候危機へと話はひろがって。『資本論』が提起している一般的問題には、今日の具体的問題を考えるヒントがある、と。『資本論』がもっている今日的意義について、話は次々にはずみました。

番組の最後に、

鈴木氏は、「日本共産党がめざす社会や課題意識の根底となっている理論がすごくわかったような気がします」との感想が語られました。

③3つ目は、『人新世の『資本論』』の著者・斎藤幸平さんとの対談です。

「赤本」をもとに、この二人が語り合ったこと。10月23日、30日にその対談が公開されました。

『人新世の『資本論』』は、出版社によると46万部も出されているとのことです。この斎藤さんの著書への共感は、マルクスが指摘した気候危機の問題や、格差の拡大のひどさなど、今の若ものたちの要求問題に焦点が重なっている。そこに共感される魅力があるかと思います。

この対談で、二人が、ともにマルクス『資本論』の学習運動をひろげようと、また現代版の「反ファシズム統一戦線」=民主主義的共同で力を合わせようと、この今の焦点となる問題で意気投合したこと。

これは、今の政治の、国民が願ってない戦争に、国民を押しやるような道に進んでいる世相のなかで、「明と暗」、未来への明るい希望を感じさせてくれる対談となっているじゃないですが。

これは、じつにあかるいプレゼントです。

とどのつまりは、「赤本」の刊行ですが、これは『資本論』の今日的な意義が、これを機会にして、日本社会の広い市民の中で、その大切さが確認されて、あらたな共同が始まりつつあるということです。

これは素晴らしいことですね。

私などは思うんですが、その基礎には、哲学と歴史観があるとおもいます。

戦前から、日本の先人たちは、その理性の光をどの様な弾圧があろうと、「自由と民主主義」、くらしと学術をまもろうと、大切にしてたたかってきたわけで。その大きな流れに、私たちの一つの努力をくわえて、今日に引き継ぐこと。

それを明確にすること、それが今の私たちに求められていることだと思います。

これが、『資本論』が提起している道ですね。