2008年06月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

花より男子ファイナル

大財閥の御曹司の超ジコチュウ男道明寺司(松本潤)と庶民の娘牧野つくし(井上真央)の婚約と結婚を描いたラブコメ映画「花より男子ファイナル」を見てきました。 人気漫画、人気ドラマの続編としての映画化だそうですが、私は原作の漫画も読んだことありませんし、ドラマも見たことありません。映画も行くつもりはなかったんですが、娘に引っ張られて行ってきました。封切り2日目の日曜日で、混んでるのが嫌いな私は、あえて雨、夜、郊外(山手線内は外しました)を選んで行きましたところ、空いてました。さすが人気ドラマの映画化とあって、思ったより観客の年齢層はばらけてました。幼稚園児くらいの子どもも見てましたし。 婚約発表した司とつくしが、結納の日に、それまで2人の結婚に反対してきた司の母(加賀まりこ)から道明寺家に代々伝わるという秘宝のティアラ「ヴィーナスの微笑み」を渡されるが、その夜に「ヴィーナスの微笑み」が謎の男に盗まれ、これを取り返さないと結婚できないと2人が「ヴィーナスの微笑み」を追って、ラスヴェガス、香港などを駆けめぐるというお話。 ストーリーは、まぁ、「ありえないっつーの!」が合言葉みたいな作品ですから、もちろん、むちゃくちゃ。最初の方から、ティアラを盗んだ謎の男と司の追いかけっこが、いかにも嘘くさい。まぁどうして謎の男がわざわざああいう態度をとったかは後で、そういうことねと理解できるようになってはいるんですが。この映画の主要な観客層は若い女性でしょうから、気にならないかも知れませんが、若手男性アイドルに興味のないおじさんには、司(松本潤)の力んだちんぴら風の台詞とぎこちない表情が浮いてる感じで、どうも映画に入っていけません。浮き気味に走る司を、つくしがややもったりと落ちつかせてバランスをとっているというところでしょうか。最後の方で明かされる謎の男の正体と事件のからくりも、一応布石は打ってあって説明はできるんですが、でもまぁ、いいけどね、好きにやっててよって感じがします。そしてそれを知ったときの司の対応が、一番、嘘だろうって思います。 おじさんだから若い女優に甘いんだと自分で思いますが、つくし(井上真央)の表情と、それを素材にしたカメラワークで見せている映像という感じがします。映画全体の中では、南海の孤島のシーンが一番よかったですね。2人で砂浜にいるシーン、真ん中あたりとラストとありますが、映像的にも、台詞も、ここはいいできだったと思います。この映画で感動させるとしたらこの2カ所くらいじゃないでしょうか。 無人島シーンでも、クマはやめて欲しかったし、1ヵ月以上無人島にいてもつくしの髪がさらさらだとかいうのもちょっとひっかかりましたけどね。 映像としては、ラスト直前の結婚式、これは当然思い切り盛り上げるはずなんですが、どうも冗長に感じました。誓いのキスが映像的に今ひとつなのが、やっぱり盛り上がり切れない原因でしょうか。

2008年06月29日

コメント(0)

-

カミーユ・コロー展

19世紀フランスの風景画家、カミーユ・コローの展覧会を見てきました。 今回の展覧会の目玉はルーブル美術館所蔵の「真珠の女」「青い服の婦人」「モルトフォンテーヌの想い出」の3点で、ポスター類は「真珠の女」を「コローのモナリザ」と題して載せています。私の認識では基本的に風景画家のコローを、まるで人物画の大家のようにイメージさせた売り方には、行く前から違和感を感じていました。あのポスターだけ見てコローのイメージを作った人は、現実に見たら驚くだろうなと。 コローの絵の主流は風景画で、緑-黒系の樹・林・森と水辺にアクセント程度の小さめの人物が配されているというパターンが、最も手慣れた/美しい絵となっていると、私は思います。 人物画では、若い女性が描かれても肉感的でなく、どこか愁いをたたえた物思いの風情の絵が目を引きます。今回クローズアップされた「真珠の女」にしても「マンドリンを手に夢想する女」「もの思い」「身づくろいをする若い女」にしてもそうです。「真珠の女」は、手の組み方こそモナリザですが、その表情は愁いであって謎の微笑みではありません。この絵、悪くないんですが、コローが気に入って何度も手を加え続けたそうで、髪の部分の黒がそこだけ光の反射加減で妙にテラテラするのがちょっと興醒めしてしまいました。照明の配置の問題かも知れませんが。 コローの風景画では、イタリア旅行時やパリでの都会での風景画のように樹がないものもあります。そういうものの中にも、「ドゥエの鐘楼」のようにハッとさせるほどの美しい建物の絵もあります。 しかし、基本的には都会の絵であっても、樹が描かれている作品では樹の方が光って見えてしまいます。例えば、コローの絵としてはかなり初期の「ローマのコロセウムの習作、あるいはファルネーゼ庭園から見たコロセウム(昼)」(1826年)でも、主題の中央にきちんと描かれたコロセウムもいいんですが、右側、下側に描かれた樹々の美しさにうなります。細部まで描き込まれた葉、枝葉の明暗の取り方など、確かな技術に裏付けられた丁寧な仕事を感じさせます。 コローの樹の描写の、樹だけが巧いんじゃないんですが、描写力を特に感じさせるのは、樹の枝が視界いっぱいに広がる構図の絵です。 「ヴィル=ダヴレー、傾いだ樹のある池」が有名ですが、絵のほぼ中央に右下から左上にかけて傾いた樹の枝を張らせ、空の多くが木の枝越しとなっているいくつかの絵があります。構図の取り方として、普通に考えればよくない構図です。この奇抜な構図は他の画家の興味を引いたらしく、展覧会ではそれを真似た他の画家の絵も並べられていましたが、概ね失敗しています。しかし、このような構図でも鑑賞に堪える絵に仕上げてしまうところがコローの腕だと思います。 結果としてそれ自体が名作とは思わないのですが、今回の展覧会で「緑の岸辺」という作品を初めて見ましたが、これがいかにもそういう意味ですごい。森の中に右下に小川のような小さな水辺を配し、左下に小さな人物を配し、そして上部は樹の枝葉に満ちて空はそのすきまに見えるだけ、視界いっぱいに緑の樹という構図です。こういうテーマならば普通、右側の水辺は目につくようにコントラストを付け、上部は空をそこそこの大きさで切り取った構図にしないと描きにくい。並みの画家に描かせたら、この構図では見るに堪えない絵になると思います。この構図で、全体の配色も概ね緑系で描いて、きちんと絵として成立させているところに、コローの力量を感じました。 樹が中心の風景画では、緑系のくっきりした樹、緑系のぼかした樹、黒系のくっきりした樹、どれも樹の美しさにうっとりしてしまいますが、私はくっきり系の樹が好きです。葉も細部まで描き込んだもの、ぼかしたものがあり、現物を近くで見るほどに感心します。 コローの絵の空は、どこか薄暗い印象が強かったのですが、視界の多くの部分に樹の葉が少し描き込まれたりぼかしてあるのが空とともに認識されてそう見えるためで、空の色自体は思ったよりも明るく彩色されていることも、現物を見ての発見でした。 樹、水辺、アクセント程度に配した人物という、コローの風景画の印象に残るパーツがそろった絵としては、今回の目玉の1つ「モルトフォンテーヌの想い出」があります。元々評価の高い絵ですが、目の当たりにすると、樹の暗さと湖の明るさの対比、樹の葉と人物のふわりとしたタッチに魅せられます。 私は、樹が中心の風景画だけ並べてもらってもよかったんですが、都会の風景画や人物画も並べられていて、絵の好みにかかわらず見やすい展覧会になっています(抽象画やキュビズムが好きと言われたら別ですが)。全体に大きな絵が少ないので、混んでいるとちょっと辛いものがあります。平日の朝なら行って損はないかなと思いますよ。

2008年06月19日

コメント(0)

-

ラフマニノフ ある愛の調べ

天才作曲家にして「音の魔術師」と呼ばれた(んだそうな。私は音楽系、特にクラシックは弱い)セルゲイ・ラフマニノフの半生を描いた映画「ラフマニノフ ある愛の調べ」を見てきました。 2008年4月19日封切りで、封切館が6月20日までで終了というのでギリギリ行ってきましたが、東京でも映画館を替えてまだやるようですし地方はこれから封切りも多いみたい。地味にロングランしてるんですね。 基本線は、天才ピアニストだが本人は演奏よりも作曲をしたいラフマニノフの気むずかしさ、特にスランプに陥って苛立つラフマニノフをなだめ支え続ける妻という構図です。 幼い天才児に無償で個人レッスンを続けた師匠から、作曲は辞めて演奏に専念するように言われながら、隠れて作曲を続けるラフマニノフ(エフゲニー・ツィガノフ)。師匠がわざわざ呼び寄せたチャイコフスキーとの約束も無視して、「美しき年上の女」アンナ(ヴィクトリア・イサコヴァ)との情事にふけるラフマニノフ。裏切りがばれて師匠に追い出され、アンナのために作曲した曲の発表会が大失敗し、アンナにも相手にされず、失意の日々を送るラフマニノフ。それを見て婚約者を捨ててラフマニノフを支える従妹のナターシャ(ヴィクトリア・トルストガノヴァ)。 ロシア革命後アメリカに亡命し、天才音楽家として興行的には大成功を収めながら、演奏ではなく作曲をしたいと不平を言い続け、しかも新曲が書けずスランプに陥るラフマニノフ。それを支える妻となったナターシャ。 しかし、ラフマニノフは、苛立っていても、子どもを静かにさせてくれという程度で暴力をふるうこともなく、子どもにも基本的にはむしろ優しいパパしています。これくらいだとあまり気むずかしい天才という感じもしません。ソ連の高官の前では演奏したくないと言って拒否したり、これ以上演奏ばかりさせるならもう演奏はしないと拒否したり、ビジネス関係者はハラハラしますけどね。 予告編は、「音楽のために女性を求める彼を 全てを知りながら支え続けた妻」とされ、その構成から見ても、ラフマニノフが作曲のために結婚後も浮気を続け、ナターシャがそれを知りつつ黙認していたように見えますが、これはミスリーディング。1880年頃(少年時代)、1900年頃(青年期)、革命後の亡命、1920年(亡命後のアメリカ)が入れ替わり出てくるので、錯覚しかねませんが、整理してみると、ラフマニノフが妻以外の女性と関係を持つシーンは全て結婚前。むしろ結婚後は、少なくとも映画のシーンとしては、妻一筋。 そういう点では、ナターシャよりも、新曲発表の大失敗から立ち直れないラフマニノフを、ナターシャに捨てられながら、回復するまで診療を続けたナターシャの婚約者だったドクターの方がけなげ・・・。 その上、この映画の宣伝文句は「天才作曲家セルゲイ・ラフマニノフのあの‘不滅の名曲’誕生秘話が、今明かされる-」でしたが、その肝心の誕生秘話が見ていてもわかりません。 失敗した曲は、アンナに捧げた曲で、その誕生秘話は描かれています。 しかし、不滅の名曲、普通に考えるとラフマニノフが復活を遂げたピアノ協奏曲第2番、の誕生シーンの映像は出てきません。史実としてはピアノ協奏曲第2番の発表が1901年ですから、映画の流れから解釈するとナターシャと結ばれてしばらく後と見えますが、それを印象づけるシーンはなかったと思います。 ラストは、ラフマニノフのスランプからの脱出を予期させますが、しかしその時代はアメリカ時代ですから、どう頑張ってもピアノ協奏曲第2番とは関係ありません。 さらに公式サイトのストーリーなどでは、アメリカ亡命後のラフマニノフに届く贈り主不明のライラックの花束、いったい贈り主は誰なのか?なんて書いてあります。そういう売り方をしているのなら答は書きませんけど、この映画を見ていてそれが予想できない人はほとんどいないと思いますけどね。 予告編や宣伝文句を離れて、虚心坦懐に見れば、作曲をしたいのに周囲の期待と自分のスランプからできないことに苛立ち、望郷の思いが募るラフマニノフを支える妻と、そして娘の家族愛というところだと思います。無理に多数の女性との情事を強調しなくても(だいたい「情熱の女性革命家」マリアンナ(ミリアム・セホン)との情事なんて、少なくともラフマニノフ側の動機として「音楽のため」というのはかなり無理だと思いますよ)、その線で素直にアピールした方がよかったと思います。 度々登場する故郷の生家(豪邸)の庭園の映像が美しい。この映像、日が照ってはいるのですが、どうも日差しが、お日様サンサンという感じではなくて、薄曇りっぽい感じがします。アメリカでの海の映像も曇った感じで、ラフマニノフの心象風景を反映しているんでしょうか。

2008年06月15日

コメント(0)

-

相棒-劇場版-

連続殺人・予告殺人をめぐる刑事物映画「相棒-劇場版-絶対絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン」を見てきました。サブタイトルが長い! 人気TVドラマの映画化だそうですが、例によって、私はTVほとんど見てませんので、ドラマは見たことありません。大入りで動員300万人突破だとかでロングラン上映してたので間に合いました。 前半はネット(SNS)での「処刑リスト」に沿って行われる連続殺人事件と、チェスの棋譜になぞらえて犯人が残すヒントを元に警視庁の窓際族杉下右京(水谷豊)らが謎を解いていく刑事物ミステリーです。 犯人が発覚を覚悟してというか敢えて発覚させようとしているからでしょうけど、現実の殺人事件の手際のよさと用意周到さに比べて、守村やよい(本仮屋ユイカ)の捕まり方の不用意さとかがちぐはぐな印象を受けます。守村やよいが何のために被害者と接触していたのかも、結局よくわかりませんし(殺された判事とかコメンテーターが「Sファイル」のことを知っていたとも思えませんしね)。 また、犯人がわざわざチェスの棋譜になぞらえて暗号のようなヒントを出し続けた動機も、ちょっとしっくり来ません。犯行の動機からしたらストレートにマスコミに犯行予告を送りつけた方が効果的でしょうし、警視庁との勝負やゲームという感覚も犯人像とフィットしません。 そのあたりの設定の問題と、杉下右京の台詞が浮き気味なのが難点ですが、謎解きドラマそのものは楽しめます。 犯人逮捕の場面は、最終段階の実行計画がそれならもっと別のやり方の方がいいだろと思いますし、最後の計画はそもそも無理だと思います。 しかし、犯人逮捕後がむしろドラマになっていて、ここからは人情ものになります。前半がばたつき気味なのに対して、ここからはしっとり見せてくれます。 最後は、むしろ政界ドラマになって、旧世代の政治家と若手政治家の戦いともなり、制作側の若手政治家への大きな期待が示されています。片山雛子議員(木村佳乃)の決断と行動力、旧世代だけどそれを見守る瀬戸内米蔵元法務大臣(津川雅彦)の味のある演技が心地よい。私もオウム犯罪被害者の救済立法の要請で相当数の議員さんと会い思いを聞いて、中堅・若手の政治家の正義感・良心には期待したいと思っています。現実には、映画よりも、官僚の壁が厚いのですが・・・ ただ、流れに沿って見ているうちはいいんですが、振り返ってみると、連続殺人が若手政治家の良心を目覚めさせたという位置づけになり、ちょっと、それでいいのかなぁという気持ちになりました。 この映画では、南米の内戦地域で活動していた日本人ボランティアがゲリラに拉致されて身代金要求されたのを日本政府が「自業自得」だとして見殺しにしたという5年前の事件が犯行の動機となっています。敢えて場所を南米にし、敢えて「自己責任」という言葉を使わずに「自業自得」と言い続け、もちろん最後にフィクションだと断っていますが。 少し気になったのは、争点を、日本人ボランティアが拉致されたのが退去勧告を知らされる前だったのか後だったのかに置いた点。事実は退去勧告は現地ではまだ村落地帯には知らされておらず日本人ボランティアが拉致されたのは退去勧告を知らされる前だったのを、外務省がひた隠しにして退去勧告後も退去しなかったのだから「自業自得」と言い張ったという図式になっています。それはそれで、いかにもありそうな話です。しかし、退去勧告を知っていたとして、それで非難され、「日本人の恥」とか罵られるのを我慢しろということになるでしょうか。特にこの映画の設定だとすでにボランティアとして現地に行って現地の子どもたちと交流して日常生活を送っているわけです。それを日本大使館が日本人は退去するよう勧告したら、現地の子どもたちを捨ててすぐに退去すべきなのでしょうか。むしろそれこそ現地での日本人の評価を落とすのではないでしょうか。(映画でのですよ、一応)外務省の隠蔽工作は論外ですが、「自業自得」の大合唱をしたマスコミやボランティアの家族に嫌がらせを続けた「一般市民」の行為をすべて隠蔽工作のせいにすることはできないはずです。そのあたりがラストで責任追及の対象を絞りすぎた感があります。 あと、私としてはやはり同業者のことを考えてしまいます。 武藤かおり弁護士(松下由樹)が、守村やよいの「任意」調べ中に取調室に入ってくるところは、法律論としては正しいけど、現実には無理でしょうね。(警察署レベルならともかく)警視庁本庁なんて弁護士が依頼者がいる取調室に自力で行き着けるとは思えないし、聞いても教えてくれるとは思えませんし(そして入る時点で行き先を特定できないと、そもそも入れてくれませんし)。 そして、武藤弁護士は、結局依頼者に騙されていたことになります。弁護士を長くやっていると、時折あることですが、切ないですね。騙された後は登場しませんが、そのあたり心境をおもんばかって、同業者としてはしんみりとしてしまいます。

2008年06月13日

コメント(0)

-

シューテム・アップ

なぜか命を狙われる生まれたばかりの赤ん坊を通りがかりに助けた元射撃の名人のホームレスが群がる敵を撃ちまくるガンアクション「シューテム・アップ」(Shoot’em up)を見てきました。 ホームレスのスミス(クライヴ・オーウェン)が殺し屋に追われる妊婦を助けてその場で出産させたが、妊婦は流れ弾に当たって死亡、生まれた赤ん坊を連れて逃げたスミスを殺し屋たちが執念深く追い続けて赤ん坊を殺そうとするため、赤ん坊を捨てられなくなったスミスがなじみの娼婦ドンナ(モニカ・ベルッチ)に赤ん坊の世話をさせながら、追ってくる多数の殺し屋を撃ちまくるというお話。スミスが敵の正体を探るうちに、銃規制をめぐる陰謀が明らかになり・・・という展開を見せます。 設定も展開も荒唐無稽というかむちゃくちゃ・ハチャメチャ。「ありえないっ!」とつぶやきながらこのハチャメチャぶりを楽しめるかどうかが、第1の分かれ目。 それと、私のような、人の命を軽くし過ぎのバイオレンスものが嫌いな人には、どうも心苦しい。1人の赤ん坊を救うために100人は撃ち殺されるというのは・・・(スミスは、人間はイヤになるほど撃ち殺しながら、犬は撃ちたくないって・・・)。でも、ここまで荒唐無稽になると、現実感ゼロですから、なまじっか現実味のあるハードボイルドより割り切って見やすいとは言えます。 というハードルを乗り越えて、頭を空っぽにして見られれば、B級アクションものとしては、かなり面白い。 多数を相手にスミス1人で、しかも片手に赤ん坊を抱えたまま撃ちまくる。ドンナとセックスしている最中を襲われセックスしながら6人の男たちを次々と撃ち殺す。走り、転がり、滑り、途中で敵の銃を拾いと、忙しく銃を撃ちながらの大立ち回りが、ほとんど漫画のようですが、見せ場です。 カーチェイスしながらの銃撃戦では、シートベルトを外して相手の車に正面衝突させて運転者スミスが自らフロントガラスを頭で突き破って相手の車の後部に転がり込んで、銃を乱射するという、警視庁幹部が見たら泡を吹く(真っ赤になって怒る・苦虫をかみつぶす)ようなシーンもあります。さらに飛行機からダイビングして、追ってくる敵との空中での銃撃戦も。 ガンアクションをいかに光らせるかを第1に考えて作っている作品でしょうから、見る方もそこだけ楽しめばいいかとも思います。 ただ、ガンアクションだけの映画かと思っていたんですが、意外としゃべりが作り込んであります。下品なんですが、下品なりのウィットがあるやりとりがけっこうあります。私は目が悪いので字幕に付いていけないところがいくつもあり、ちょっと残念な思いをしました。英語のヒアリングでついて行ければ、もっと楽しめるだろうなと思いました。 敵の元FBIプロファイラーのハーツ(ポール・ジアマッティ)が、なかなか濃い味/クセがあっていい。スミスの渋いかっこよさ、ドンナの艶っぽさと、この3人の味でもけっこう見せている感じ。 ほとんどの場面が、「ありえない」ってシーンばかりですから、突っ込んでも仕方ないんですが、でも、それで銃を撃てたり凶器になるほど固いにんじんって・・・

2008年06月07日

コメント(0)

-

ラスベガスをぶっつぶせ

MITの教授率いる学生チームが出てきたカードを数えてブラックジャックで荒稼ぎをもくろむ娯楽映画「ラスベガスをぶっつぶせ」を見てきました。 封切り2日目の日曜日が映画の日(毎月1日)サービスデーと重なり、チケットを買うのも長蛇の列でした。 MIT(たぶん説明しなくてもいいでしょうけどマサチューセッツ工科大学)の超秀才でハーバード大学医学部に合格したベン・キャンベル(ジム・スタージェス)は、母子家庭に育ち洋服屋でバイトしながら勉学に励んでいて、ハーバード大学に進学する学費が払えません。そのベンの数学能力と論理能力に目を付けたMITのミッキー教授(ケヴィン・スペイシー)が、カード・カウンティングでラスベガスで稼ぐ秘密プロジェクトにベンを誘います。最初は断ったベンも、進学のための資金獲得の誘惑と、美貌の同級生ジル・テイラー(ケイト・ボスワース)の誘惑に仲間に加わり、ラスベガスに乗り込み・・・というストーリー。 MITの現役の教授が、かつてカード・カウンティングで荒稼ぎし、今もそのチームの黒幕っていう設定がすごい。アメリカでは弁護士も悪役の設定が多いけど、最近は工学系の教授も知的財産権で稼いでいるイメージがあって嫌われてるんでしょうね。 この映画の大前提は、カードを数えることで残りのカードを読んでブラックジャックで勝つことですが、仮に完全にカウントしても残りのカードの出る順番はわからないから、勝つ確率が100%になる場面はかなり少ないはず。どちらにしても残りカードが少なくならないと勝てないはずですが、映画ではベンが同じテーブルで勝ち続けているのはどうしてなんでしょう?そのあたり、どうもカード・カウンティングの理屈がよく理解できないこともあり、納得できませんでした。ましてや、チームの仲間がベンに伝えるのは残りカードの数(枚数じゃなくて、A~K)の合計だけ。これで確実に勝てる理由は、私には理解できません。 この映画、日本語タイトルの「ラスベガスをぶっつぶせ」は、ミスリーディング。このタイトルだと「オーシャンズ13」みたいにカジノ経営者を追い落とす大勝負なり大陰謀を想定します。 でも、ミッキー教授も繰り返し注意するように、我々はギャンブルをするのではない、これはビジネスだというのですし、勝つのも10万ドルクラス(事実としてみれば大変な額ですが、娯楽映画としては・・・)。 結果としても、ラスベガスに大打撃を与える方には行きません。原題は「21」ですから、素直に行けば日本語タイトルは「ブラックジャック」あたりが穏当。確かに見たくなるようなあざといタイトルですが、タイトルに惹かれて行くと期待はずれになると思います。 娯楽映画として厳しいのは、やっていることがギャンブル・勝負ではなく、当然に勝つ技術なのですから、ブラックジャックのシーンが見ていてドキドキしません。それがわかっているから、そのシーンは短いカットで切り上げていきます。 ドキドキ部分は、ラスベガスの監視員との戦い。まぁ、監視員の側にもコンピュータ化(生体認証ソフトの高度化)でお払い箱が近いという事情があって、そのあたりもの悲しい風情ですけど。 いくつかひねりがあって、制作者側がそのひねりに重点を置いているのが見えるので、さすがに具体的な結末には触れませんが、痛快・爽快って感じではありません。ちょっと肩をすくめて苦笑いって感じです。いろいろあったけど、考えてみたら悪くなかったなって・・・。ギャンブル・スリル・アクションの映画ではなく、青春映画として見るのが正解でしょう。

2008年06月01日

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-19 16:55:20)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- 株主優待コレクション

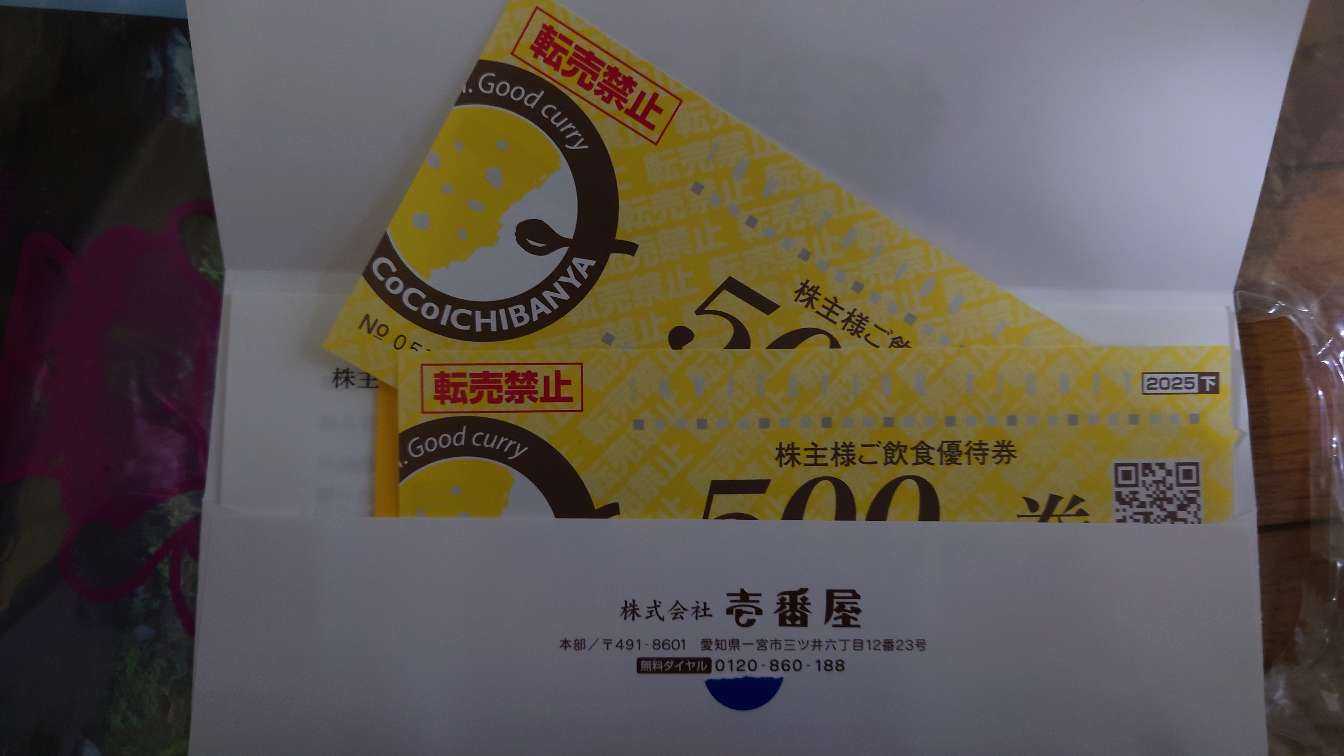

- 壱番屋から株主優待券が届きました。

- (2025-11-19 23:37:42)

-