2020年08月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

智識寺大仏壁画なるものを見に

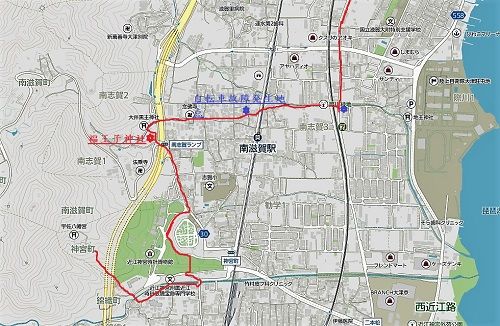

記事が相前後しますが、本日は、一昨日(21日)の銀輪散歩の記事となります。 智識寺というと、大阪府柏原市太平寺地区にあったという古代の大寺であるが、聖武天皇が大仏造立を思いついたのは、この寺にあった大仏を見たことが契機になったと言われている。 その智識寺大仏の壁画があると言うので見に行ってみた。 よく調べると、砂防ダムのコンクリート壁に「智識の会」の方々や地元大学である大阪教育大学の学生さん、地元の住民有志などの皆さんによって描かれたものだという、まあ言うなれば極めて「偐家持」的な壁画であるということが分かりました。 地図で所在を調べると、昨年11月に友人の家近健二氏からのお誘いで「柏原芸術祭2019」の一環としての同氏の展覧会に出かけましたが、その際に立ち寄った会場の一つであった観音寺のすぐ近くにあることも分かりましたので、ならば銀輪散歩のついでに行ってみようと思った次第。<参考>家近健二氏の気まぐれ絵画作品展 2019.11.7. 昼食を済ませ、午後1時頃にMTB(マウンテンバイク)で自宅を出発。 37度を超える猛暑の中、外環状道路(国道170号)を走り、恩智川と交差している地点から恩智川沿いの道に入り、国道・旧170号に出て、太平寺地区の石神社に先ずご挨拶。 と言うより、クスノキの大樹の陰で涼ませていただきました。(石神社の大クスノキ)<参考>智識寺跡・Wikipedia 石神社には何回も立ち寄っている。 境内には、智識寺の塔心礎石がある。<参考>石神社関連の過去記事 〇高井田横穴公園 2008.6.8. 〇自宅ー小坂ー中央環状線ー大和川ー柏原ー恩智川ー自宅 2008.8.23. 〇安福寺から錦織公園まで 2009.11.1. 〇銀輪散歩始動 2010.7.18. 参考までに、今回の銀輪散歩の柏原市内でのコースを地図で示します。(8月21日銀輪散歩コース<部分>地図)※赤線ー:往路、青線ー:復路<追記>偐山頭火氏のご指摘(下記コメント欄参照)により、侍従御差遣之跡碑の位置表示が間違っていることに気づきましたので、修正した地図に差し替えました。 石神社にはこれまで何度も来ているのに、神社に隣接して「歴史の丘展望台公園」なるものがあることには気づかずにいました。(歴史の丘展望台公園)(同上) 丘の上には何があるのか。九十九折の小径を上ってみる。(同上・神社の大クスノキがよく見える。) 上って行くと、神社の大クスノキがよく見える。 ほぼ上り切った処にあったのは、かなり汚れてしまっていて興ざめではあるが、智識寺の説明碑である。 眼下に見える景色に重ねて智識寺の境内域を上書きした写真が添えられていて、智識寺の寺域がよく分かる仕掛けになっている。(智識寺説明碑) 更に少し上った処が頂上であるが、其処は草茫々にて何もない。眺望も立ち木に遮られてむしろ悪い。(同上・最高地点) 丘から下って神社境内に戻る。 境内から、これから行こうとしている方向の高みを見上げると、柏原ワインという大きなサインが遠望される。 柏原というとブドウ畑とワイナリーである。 柏原市のマンホール蓋もブドウ図柄のデザインである。(ブドウ畑と柏原ワイン遠望) 石神社を出た処、太平寺会館の前にこんな案内板がありました。(太平寺地区総合案内板) この案内板で、智識寺大仏壁画の位置を再確認。 ついでに、帰途に業平公園や侍従差遣之跡碑などにも立ち寄ってみることに決めて、出発。 先ず、観音寺を目指し、地蔵堂経由の最短距離の道を行く。 この道は、前回、観音寺を訪れた時に辿ったコースであるが、最後は階段となっている直登の道が難点。長い階段をMTBを担いで登らなければならないのである。前回は11月という涼しい季節であったので、左程に苦でもなかったが、今回は猛暑の炎天下ということで、二か所だか三か所だかある踊り場で暫し休憩して息を整える必要があるという始末。 おまけに階段を汗だくになりつつ自転車を肩に登っている最中にスマホに電話着信があって慌てましたが、両手が塞がっている上、額から流れる汗が眼にしみるという状況で、スマホを取り出す余裕はとてもなしで、スルー。上の道路に出て、観音寺の入り口への石段にたどり着き、吹き出した汗を拭い、喘ぐ息を整えてから、やおら折り返しの電話をするという始末でありました。(観音寺入り口の石段)(観音寺説明碑) 観音寺の前の道を更に上ると分岐があって、右が急な上り、左が緩やかな下りとなっている。 右に行くと、展望台とソーラー発電のパネルを屋根にした駐車場とが道を挟んで向き合うようにしてある。 で、展望台はと言うと、展望台とは名ばかりにて、わずかばかりの平地空間にベンチが二つ置いてあるだけ。木陰もなく直射日光が当たり放題という、この季節にはまったく有り難くない環境である。(智識寺大仏壁画前の展望台からの眺め) 展望台という名の通り、西方向の眺望は頗るよろしい。 山側方向に振り返ると、智識寺大仏壁画なるものが見える。 立ち木が邪魔をして、全体がよくは見えない。もっと近くまで行けば、その全体が見られるのだろうが、夏草、楚(しもと)が繁茂して接近を拒んでいる。この猛暑下では、草木をかき分けて斜面を上るなどという気力がヤカモチにある訳がない(笑)。下掲の写真でご勘弁願います。(智識寺大仏壁画) せめて、顔の前の枝だけでも打ち払いたいものであるが、是非もなし、であります。 ネット検索するとOsaka Canvas Project 2010にこんな画像がありましたので、拝借かたがたご紹介させていただきます。製作当初の撮影画像だと思われます。(智識寺大仏壁画) 描かれた当初はこのように色鮮やかで、草木の繁茂もなく、離れた下の方からでもよく見えたようですが、今は色もいささか褪せ、加えて草木茫々ということもあって、展望台からも見えにくくなってしまっています。 日陰恋しさに、展望台の道向かいの発電用ソーラーパネルが屋根の役割を果たしている駐車場らしき空間に避難させていただく。鉄の柱だけの高台の空間、風通しも頗るよく、涼しい風が渡って来て、心地よい。ビニールシートをザックから取り出して、腰を下ろし、水分・塩分補給に、煙分補給もして、ゆっくり休憩させていただきました。隣の展望台よりは2~3mほどは低い位置になるが、眺望は同じで良好。 通常は開放されていないようで、道路側には背の高い折りたたみ扉が設けられていて、それが閉められているのであるが、完全閉鎖ではなく、人ひとりが入れる程度に扉は開いていて、立ち入り禁止の表示もない。まあ、そのような表示がなくとも、民有地であろうから、固いことを言えば、断りもなく進入することは違法行為ということになるが、ヤカモチが自転車を持ち込んでこのような休憩をすることも、必ずしも拒んではいないような風情でもあったので、ここは猛暑ゆえの緊急避難(勝手解釈ですが)ということで、無断進入、日陰をご馳走になったという次第。 30分ほども休憩させていただいてから、その場を離れ、観音寺前の道路へと戻る。 観音寺の少し南側まで行って、振り返って撮った写真が下掲の写真。(観音寺遠望)※右手前が観音寺本堂建物、左奥のソーラーパネル屋根の構造物が駐車場。 もう少し、道を進んだ場所から振り返って撮ったのが下掲の写真。(同上)※右側奥:観音寺、 中央奥:太陽光発電設備(道路の上側のものがヤカモチが休憩した駐車場である。) 左側奥:柏原ワインのサインとブドウ畑 ほぼ同じ位置からパノラマ撮影したのが下掲の写真。(高みの道路からの眺め) 道は少し上りになって大きくカーブし、下りの道路に突き当たる。 これを下って、再び石神社前に戻る。 そこから「業平道」をたどることに。 業平道というのは、在原業平が高安に住む女性のもとに通ったと伝承される道。真偽のほどはいざ知らず、業平さんは小野小町と同じく、あちらこちらに伝承というか足跡を残している。 路地のような狭い石畳の道を行くと、カタシモ(堅下)ワイナリーの前に出た。(カタシモワイナリー)<参考>カタシモワイナリー・ホームページ カタシモワイナリーは大正3年創業で、現存するワイナリーとしては西日本最古だそうです。 ワイナリーは業平道をたどっていての偶然の遭遇でありました。 業平道をたどると自ずからに業平公園の前に出るのだが、勘違いして、侍従御差遣之跡碑なるものを見てみようと、一つ手前の道を西に入ってしまいました。結果、碑のある大県南交差点の一つ南側の太平寺2丁目交差点で国道旧170号(東高野街道)に出てしまいました。 北側の大県南交差点まで国道を北上。(侍従御差遣之跡碑) 何の碑であるのかよく分からない碑であるが、前掲の太平寺地区総合案内板の説明文を参照すると、「堅下のぶどう園の全盛期、昭和4年6月、天皇陛下が大阪府に行幸された時、ぶどう産業の発展のおぼしめしをもって勅使として牧野侍従を甲州ぶどう園に御差遣されました。その記念として、石碑が建てられています。」とあるが、イマイチよく分からぬ説明文である。 甲州ぶどう園と言うと山梨県のぶどう園を想起してしまうが、それだと意味不明。これはこの地に「甲州ぶどう園」というぶどう園があり、それに天皇の勅使が差し遣わされたということだと思うが、この付近に「甲州ぶどう園」なるぶどう園があったということなんだろうか。しかし、河内国の柏原のぶどう園がなぜ「甲州ぶどう園」などと言う名前を名乗っていたのか、不思議である。今なら産地偽装のようなものではないか。 さて、業平公園へと向かう。 大県南交差点から、川沿いに坂道を上ると業平道に出会う。 その一角に小さな公園、公園と言うのも気が引けるような狭い空地に過ぎないが、滑り台とベンチがあるから、まあ、公園には違いなかろう。 業平の「ちはやぶる神代もきかず・・」の歌碑があるので、業平公園という呼称もまあ許されるということか。(業平公園)(同上・在原業平歌碑)ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは (古今集294、伊勢物語106段、小倉百人一首17)ちはやぶる 神代もきかず この暑さ 業平道に 水打て我妹 (我儘熱平) 以上で、今回の銀輪散歩は終了。 国道旧170号(東高野街道)に戻ったところにあったコンビニで冷凍タイプのペットボトル飲料を買って、帰途の熱中症対策の準備完了。 水を打ってくれる我妹もいない復路の恩智川沿い道を銀輪駆けて帰ることとします。水を打つ 我妹いづくや 人も無き 焼ける日の道 ひとりし帰らむ (偐焼持)<参考>過去の近隣散歩関連記事 近隣散歩(その1) 近隣散歩(その2)

2020.08.23

コメント(4)

-

第17回青雲会囲碁大会

今日は大学同窓会の囲碁サークルで、毎年恒例の囲碁大会でした。 青雲会の囲碁サークルもこの3年ほどは毎月の例会は欠席続きで、年1回、この囲碁大会だけの参加となっている。 尤も、ここしばらくは、コロナの影響もあって、例会そのものも開催されているのかどうか存じ上げないのではあるが。 会社OBの囲碁サークルも4月からずっと休会となっていて、ヤカモチ自身は碁を打つのはおよそ半年ぶりのことになる。 コロナの所為もあって、参加者が8名と例年になく少ないのは、まあ当然と言えば当然か。(追記・注)過去の囲碁大会記事をチェックしてみると、出席者が15名前後だったのは2016年までで、昨年、一昨年も今年並みの数字でしたから、コロナの影響ではなかったようです。因みに過去の出席者数は下記の通りの推移です。2019年9名、2018年8名、2017年12名、2016年14名、2015年16名、2014年15名、2013年16名、2012年19名、2011年14名、2010年15名。 出席者は、世話役の銭〇氏と廣〇、田〇、山〇、若〇、五〇、下〇の6氏にヤカモチで計8名である。 会場は、マイドームおおさか1階のレストラン。休業日のところ、この囲碁大会のために特別に店を開けて下さったようで、広いレストランを借り切っての大会となりました。 12時50分集合・開会ということで、自宅を午前11時に出て、地下鉄谷町線・谷町4丁目駅下車。マイドームおおさかへ向かう。途中のカフェ・レストラン「ma-ha」で昼食&コーヒーを済ませる。(会場のマイドームおおさか)※奥のドーム屋根の建物がマイドームおおさか。手前のビルは大阪商工会議所) 例年は、マイドームおおさかの8階会議室を借りているのだが、今回は1階のレストランが特別に配慮下さったので、急遽、会場が8階から1階に変更となったもの。 レストラン入り口です。(会場・レストラン入り口) 会場に入ると、ヤカモチが一番乗りでした。(会場のしつらえ) 窓際のテーブル席に、各テーブルにつき碁盤が1セット設置。 ソーシャル・ディスタンスを配慮しての設営です。(同上) しばらくして、廣〇氏が来られる。昼食をこのレストランでとるおつもりのようであったが、例年と違って今日は休業日でその用意はできないとのことで、昼食を済ませに再び外に出て行かれました。 入れ違いに、幹事役の銭〇氏到着。続いて、皆さんがやってこられ、対戦相手の組み合わせ抽選。 小生の対戦相手は銭〇氏と決定。(対局風景) 全員マスクを着用しての対局であります。 ヤカモチは銭〇氏に負け、1回戦敗退。 このところ、1回戦敗退が続いています。 決勝戦は廣〇氏と銭〇氏の対戦となり、廣〇氏が勝利を収め、優勝。 ヤカモチは、1回戦、2回戦(即ち準決勝戦)敗退組の人たちと任意に対局。五〇氏に負け、田〇氏に勝ち、山〇氏に負け、で1勝3敗というのが本日の成績でありました。 決勝戦終了後はこのレストランが用意くださった弁当スタイルの料理で簡単な食事会と表彰式。 勝敗や成績は別として、久々の碁と懐かしい(ヤカモチにとっては実に1年ぶり)諸先輩(銭〇氏を別とし、皆さんヤカモチよりもかなり先輩である。)と歓談・交流ができて、とても愉快なことでした。(追記) 過去記事をチェックしたついでに、これまでの囲碁大会記事を下に貼って置くこととします。 ヤカモチは2010年の第7回大会から参加で、今年で11年連続出席です。〇2019青雲会囲碁大会 2019.8.31.〇2018年青雲会囲碁大会 2018.8.18.〇2017青雲会囲碁大会 2017.7.8.〇青雲会囲碁大会・秋の気配 2016.8.28.〇青雲会囲碁大会2015 2015.8.22.〇2014年第11回青雲会囲碁大会 2014.8.2.〇第10回青雲会囲碁大会2013 2013.8.10.〇青雲会・第9回囲碁大会 2012.8.11.〇第8回青雲会囲碁大会 2011.8.13.〇青雲会囲碁大会で優勝 2010.8.14.

2020.08.22

コメント(0)

-

枚岡神社平成令和の大造営

枚岡神社は、わが地元の神社。河内一之宮、格式のある古社である。 平成令和の大造営ということで改修工事が行われているが、このほど本殿改修等第一期工事が完了したようで、来る9月18日は正遷座祭が行われるらしい。コロナ禍の中とあって、神職と神社関係者のみで縮小して執り行われるとかで、奉賛御礼を兼ねてその旨の通知が神社から先日届きました。 奉賛と言っても、町内会のお付き合いで心ばかりのものをしただけに過ぎず、そのこと自体を忘れてしまっていたのですが、ご丁寧なお礼状が届いたことで、そう言えばそんなこともあったかと思い出した次第。 同封されていたのは、「御本殿檜皮古材」と書かれた和紙に包まれたご本殿の屋根を葺いていた檜皮の古材。新しい檜皮に葺き替えられたので、古材を小片に刻み、お守り代わりに、という趣向のようである。(御本殿檜皮古材) 開くと、古材の小片が入っていた。(同上) 内側に書かれた文章は、次の通り。(同上・説明文) そして、もう一つ同封されていたのは、同神社の絵ハガキ5枚。(絵葉書が入っていた袋) (枚岡神社・絵葉書) (同上) (同上) 枚岡神社については、下記<参考>の枚岡神社公式ホームページをご参照下さい。<参考>枚岡神社公式ホームページ 同神社由緒 同神社・境内の案内 また、こんなチラシも同封されていました。(お砂持ち行事の案内チラシ) 「砂持」であるか。偐「家持」としては、些か似ていなくもない名前。 後学のため、参加してみるか。但し、当日になって忘れていなければ、であるけれど。 今日は、居ながらにしての近隣散歩ということで、枚岡神社をご紹介させていただきました。<参考>枚岡神社関連記事 枚岡神社 2008.7.12. おわら風の盆がやって来た 2008.8.24. 枚岡神社秋郷祭 2008.10.14. 贈呈図書 2009.8.16.(枚岡神社・一の鳥居) 枚岡神社秋郷祭2009 2009.10.16. 初詣2011 2011.1.3. 墓参と桜散歩 2011.4.2. 枚岡神社と鹿 2012.1.6. 蹴鞠 2012.1.20. 三社めぐり 2014.1.5. 秋祭りも終わりました。 2014.10.15. 三社散策 2015.1.3. 枚岡神社秋郷祭2019 2019.10.15. 2020年三社めぐり 2020.1.2.

2020.08.19

コメント(0)

-

和郎女さんからアマビエが届く

立秋が過ぎて10日余となるが、毎日が猛暑。 立秋が過ぎれば残暑と言うのだけれど、残暑と言うには余りにも猛暑の毎日でもあれば、残暑の「残」は「残酷」の「残」にて、「酷暑」と同義のようです。 なのに先ほどは庭で秋の虫が鳴きだしていました。コオロギのようでもあるけれど、アップテンポなのでクツワムシかもと思ったり。 で、虫が鳴く気温帯はと調べると、15℃~35℃なのだそうな。 22℃~26℃の気温帯が最も良い声で鳴き、33℃辺りになると鳴き声のテンポが非常に速くなるのだという。 コオロギの声がクツワムシ声のように聞こえたのは気温の所為かもしれないが、今はもう鳴いていない。 そんな中、相も変わらぬ新型コロナにて、新規感染者(正確には新規陽性者というべきなんだろうが)の数は、なかなか減らない。 まあ、こちらの方も段々に慣れて来て、100人超でも「今日は少なめ」などと思ってしまう。 そんな毎日ですが、今日は若草読書会の仲間の和郎女さんから、アマビエが届きました。 コロナ禍が終息するまでは読書会も開催できないことで、和郎女さんとも長らくお会いしていない。 そんなことで、当ブログでもシリーズ記事となっている「和郎女作品展」が開催できぬままに推移しています。 ということで、今日は和郎女作品展・番外編として、そのアマビエなどをご紹介申し上げ、コロナ退散の祈願とさせていただきましょう。(アマビエ by 和郎女) そして、「少々は涼しさを味わっていただけるかも」と、夏の風物詩、風鈴とかき氷と西瓜の、可愛いミニタペストリーも同封されていました。(夏のミニタペストリー) どうぞ皆さまも、コロナにも負けず、熱中症などにもならず、ご自愛専一、お元気にお過ごしくださいませ。 遅ればせながらの、残暑お見舞いであります。<参考>和郎女作品展の記事一覧はコチラ。

2020.08.18

コメント(2)

-

伴林光平墓

先日、2013年5月14日の記事を見返していたら、ミスタイプのあることに気づきました。 長皇子について、「聖武天皇の子」とあったのです。勿論、これは誤りで、正しくは「天武天皇の子」です。何故、このようなミスタイプをしたのか今となっては分かりませんが、7年余も経って誤記に気づくとはお粗末なことです。 通常、過去記事を読み返すことはないのですが、参考記事として引用する場合などで、偶々読み返すということも時にはある。 今回は、甲子園高校野球交流試合の長崎・創成館高校と島根・平田高校のTV中継を観戦していて、平田と言えば、平田一式飾りの平田のことだろうと思い至り、7年前の宍道湖畔自転車道の銀輪散歩のことが懐かしく思い出され、それを確かめるべく過去記事を調べたのでした。 宍道湖北岸の自転車道を松江から出雲まで走り切る予定のところ、思いのほか途中で時間をロスし、途中の雲州平田駅で切り上げ、同駅から出雲までは電車に乗ったので、平田という地名が記憶に残ったのだろう。<参考>松江銀輪散歩(7) 2013.5.14. そんなこともあって、平田高校を応援していたのですが、負けてしまいました。しかし、ブログ過去記事の誤記を気づかせてくれた平田高校には感謝であります(笑)。 これまでに2751件の記事を書いているが、まだまだこのような誤記があるのかも知れない。ごく稀にではあるが、記事を読まれたお方から「誤記」をご指摘いただくこともあったように思う。こういうご指摘は本当に有難いことであります。 さて、閑話休題。 昨日(13日)は、MTBによる銀輪散歩で、八尾市の玉祖神社に久々に行ってまいりました。 同神社近くに伴林光平の墓があるということを知ったからであります。 「伴林」というと、当ブログの最近の記事をご覧のお方なら、あれっと思われるかも知れません。 そうです。友人の偐山頭火氏から教えていただいた藤井寺市の伴林氏神社を訪ねたことを8月2日の記事にしています。その関係で「伴林光平」という人の名を知ることとなり、彼の墓が玉祖神社の近くにあるということを知ったのでした。<参考>伴林氏神社 2020.8.2. 伴林光平・Wikipedia 伴林光平という人は、幕末期の国学者で、伴林氏神社のある地、河内国志紀郡林村(現、藤井寺市林)の出身で、伴林という姓は伴林氏神社に因むものらしい。まあ、それだけのことで、大伴氏や伴林氏神社と直接的な関係はないのではあります。 彼の辞世の歌の歌碑が交野市の磐船神社にあるらしいから、次の近隣散歩は磐船神社であるか(笑)。 ちょっと話を急ぎ過ぎました。 昼食を喫茶「ペリカンの家」で済ませてから、午後1時半頃に出発。 近鉄・瓢箪山駅前経由、ブロ友のひろみの郎女さんのご自宅への坂道の上り口を過ぎ、先ず立ち寄ったのは心合寺山古墳。 心合寺山古墳に立ち寄るのは久しぶりである。(心合寺山古墳)(同上・但し、この写真は帰路に再度立ち寄った折に撮ったもの) この古墳については、過去記事で紹介しているので、今回は省略です。<参考>秋の気配 2009.8.22. 銀輪散歩・往生院から玉祖神社へ 2010.11.27. 前後しますが、コース地図を示すと下掲の通りです。(コース地図) 銀輪走行コースですが、少し正確性を欠くかも知れません。 往路は、上図に示すよりも一つ北側の道を上ったような気がしてきましたから(笑)。 やがて急な坂道。途中からはギブアップ。押して上がるしかない。 汗、汗、汗。猛暑の坂道。息喘がせながら上ります(笑)。 古墳があったので、池の端で一休みです。 水分補給。ついでに煙分も。暫し木陰で風に吹かれる。 熱中症対策です。(向山古墳)(同上・説明碑) 説明碑には「池畔に平安時代末期の窯跡があり、いまも窯の一部が遺っている。」とあるが、よくは分からなかった。(同上) 池の土手の小径を辿って、対岸の古墳の墳丘に行ってみようとしたが、柴や草が密に繁茂していて、進入を拒んでいる状況。墳丘を目前にして撤退であります。 更に、更に上る。 広い舗装道路(八尾農免道)に出る。玉祖神社の前に続く道である。 もうこの辺りまで来ると大阪平野は一望。 玉祖神社に到着です。(玉祖神社 クスノキの巨木は大阪府の天然記念物) 玉祖神社も久しぶりである。6年ぶりだろうか。<参考>高安古墳群めぐり(その3)・玉祖神社、長尾鶏、枯木アート 2014.7.18. 能楽高安流発祥の地碑なるものがあったが、以前来た時にはこのようなものは無かった筈。(能楽高安流発祥の地の碑)(能楽高安流について・説明碑) 駐車場にMTBを駐輪して、ひとまず拝殿へ。(玉祖神社・拝殿)(同上・本殿)(同上・説明碑)<参考>玉祖神社(八尾市)・Wikipedia 玉祖神社(防府市)・Wikipedia 玉祖神社へは何度か来ているが、今回の目的である伴林光平墓のことは記憶にない。境内地にそのようなものがあったようには思わないが、念のためにと境内地を一回り。奥に水垢離場などあるも目的のものはやはりない。(同上・水垢離場) 玉祖神社の近くとあったから、やはり境内地ではないのだろう。 MTBのところに戻ると、何羽かの鶏が闊歩している。 伊藤若冲の絵のことなどを思い出す。(同上・鶏) MTBを引き出し、神社前の農免道路に出ると道を挟んだ西側向かいにそれはありました。(伴林光平の墓) 道路面から一段低い場所に木立に隠れるようにして、それはあった。 ひっそりと「目立たぬようにしています」といった風情。(同上・説明碑) ミッション・コンプリート。帰途に。 帰途は急坂を走り下る爽快な道である。 心合寺山古墳まで走り下り、再びそこで休憩。 水分補給・煙分補給しつつ、木陰で身体を冷やす。 ここで、この夏初めてのツクツクボウシの鳴き声を聞く。 来た道を逆に辿る。六万寺町に入った辺りから上り道に入り、旧春日神社本殿へと向かう。7月29日の銀輪散歩で立ち寄った際に覆屋を撮影したものの、その中に収められている本殿の写真を撮り忘れていたので、これを撮影しようとの再訪である。(旧春日神社本殿・覆屋 2020年7月29日撮影)(同上・説明碑 2020年7月29日撮影) 本殿は覆屋の中。撮影が難しい。(同上・本殿) 離れると格子扉が邪魔し、格子の隙間からだと距離が近過ぎて本殿全体の姿が入らない。(同上) 施された彩色も剥落・退色し、損傷がかなり進んでいる。(同上) ここの木陰で涼んでいると、近くの木からミンミンゼミの声。 セミにも鳴き方の上手下手があるようで、このミンミンゼミは下手の部類に入る。ミ~ン・ミン・ミン・ミン・ミ~ンの何番目かのミンの音が殆ど聞こえない位に小さくなってしまうので、調子が狂う。 オノマトペではクマゼミは「シャンシャンシャン」でミンミンゼミは「ミンミンミ~ン」であり、我々はそのように声を聞いてしまうが、実際にそのように鳴いている訳ではない。 クマゼミとミンミンゼミとは同じ音(音質・音程)で鳴いていて、クマゼミのそれはリズムが速いのに対してミンミンゼミのそれは遅いだけなのだそうな。そんなことでクマゼミとミンミンゼミとは時間的・空間的な「住み分け」をしているらしい。 以上、近隣散歩でありました。<参考>近隣散歩の過去の記事は下記です。 近隣散歩(その1) 近隣散歩(その2)

2020.08.14

コメント(4)

-

墓参・唐綿の実の弾けたるも見む

昨日(11日)は、「入院」していたトレンクルが退院して来ました。 4日に入院でしたから、丁度1週間の入院であったことになります。 (注)入院に至る経緯は下記記事参照。 宇佐山・大伴黒主神社そしてトレンクル爆発(下) 2020.8.7. 長期になったので、後輪の取り換えになっているのかと思っていましたが、自転車屋さんからの連絡が遅れていただけのことでした。 一昨日(10日)に留守電が入っていて、「修理ができました。車輪は問題がなく取り換えの必要ありませんでした。タイヤとチューブの取り換え及び点検調整を行いました。」という内容。 そんなことで費用は3900円を要しただけ。 これで、いつでもリベンジ輪行が可能となりましたが、このところは猛暑続きの毎日のようですから、少し先にしますかな。 今日はお盆を控えての墓参。 墓参の道でカラスウリの実が早くも生っているのを見ました。(カラスウリ)(同上) 実と言えば、前回(8月1日)の墓参で見たギンバイカの実でありますが、10日余りでは、8月1日記事に掲載の写真とさしたる変化も無しということで、撮影はしませんでした。 一方、ヤナギトウワタの実の方は、もう弾けていて、こちらは様変わりでありました。(ヤナギトウワタの実の弾けて) 種子が殆ど飛び出してしまっている。後方に写っているのは、まだ弾けていない実である。(同上) こちらはまだ種子のほとんどが鞘の中におさまっている。(同上)立つ秋の 風そよ吹けば いざ行きて 唐綿の実の 弾けたるも見む(偐家持) 門前の言葉の寺は前回と何ら変わらず、門前の言葉を掲示する仕掛けは未整備、今日も「門前の言葉」は無しであります。 向かいの空き地のザクロの木は色づき始めた実をつけています。(ザクロの実) お盆前とあって、お墓参りの人の姿もいつもよりは多く見られました。 曾祖母、祖父、祖母、父、母、叔母、妹、娘、今は亡きこれらの人々の面影を一人ずつ思い浮かべつつ、黙祷。 曾祖父はヤカモチが生まれる前に亡くなっているので、面影は記憶の外であるが、この墓は曾祖父が亡くなった時に長男であった祖父とその弟たちによって建立されたもの。 大伴家持になぞらえるなら、曾祖父は長徳、曾祖母は不詳、祖父は安麻呂、祖母は巨勢郎女、父は旅人、母は丹比郎女、叔母は坂上郎女(但し坂上郎女の母は巨勢郎女ではなく石川内命婦)、妹は留女之女郎ということになるか(笑)。(今日の墓地からの眺め) 今日は墓参の記事でありました。<参考>過去の墓参関連記事はコチラ。 過去の花関連記事は下記です。 (1)、(2)、(3)、(4)

2020.08.12

コメント(2)

-

29日のアブラゼミ

「八日目の蝉」というと、2005年11月21日から2006年7月24日まで読売新聞夕刊に連載された、角田光代の小説である。<参考>八日目の蝉・Wikipedia 蝉は、卵から孵化して地中で7~8年幼虫として過ごし、地上に出て羽化した成虫は1週間で死ぬ、と言われている。 実際には、26日生きたという実験例もあるそうだから、7日という短いものではないようだが、小説のタイトルの「八日目の蝉」というのは、蝉は7日で死ぬという「常識」を踏まえてのものであるのだろう。 この小説は読んでいないし、ドラマ化されたTV番組も見てはいないので、その内容はよく知らない。従って、内容とタイトルとはどんな関係になっているのかなども知らない。 しかし、何やら面白いタイトルであるので、記憶には残っていて、「八日目の咳」などと駄洒落に使ったりもしたものであるが、何日目のそれかは知らないけれど、クマゼミが今朝も庭先で早朝から喧しく鳴いていました。 午前中から正午前後まではクマゼミが鳴き、午後になると夕方までアブラゼミが鳴く。 ヤカモチが子どもの頃、最もよく目にしたのは小型のニイニイゼミ、2番目がアブラゼミ、3番目がクマゼミ。お盆を過ぎた辺りからはツクツクボウシが頻繁に鳴きだす。ミンミンゼミやヒグラシはごく稀にしかその鳴き声を耳にしないというものであった気がする。 ミンミンゼミ、ヒグラシやツクツクボウシは昔と変わらないように思うが、最近はクマゼミが最もよく見かける蝉となり、次がアブラゼミで、ニイニイゼミは殆ど見かけなくなった。今年もニイニイゼミは未だ見かけていない。 7月18日の日記では「午後遅くになっても、アブラゼミの声が一向に聞こえて来ないことに気が付き、アブラゼミがクマゼミの隆盛に押されて、どんどん減少しているのではないかと危惧している」と書いたものだが、その後、アブラゼミの鳴き声を耳にするようになり、姿を見かけるようになった。また、7月23日の記事ではクマゼミの写真をアップしたりもしましたが、この時点では、アブラゼミを見かけるということはなかったのでした。<参考>セスジスズメとミノムシ 2020.7.18. クマゼミ 2020.7.23. それでも、7月29日には、アブラゼミの姿を撮って居り、その健在ぶりに安心をした次第でありますので、その写真もアップして置くことにします。(アブラゼミ) 地元近くの山麓にある「旧春日神社本殿」境内の木立にとまっているのを撮りました。(同上) 八日目の蝉ならぬ「29日のアブラゼミ」という訳であるが、勿論、何日目のアブラゼミであるのかは知るよしもないのである。(同上) こちらは、八日目の虻、いや違った。8日の虻である。 つまり、8月8日の撮影の虻です。<参考>ムシヒキアブ・トンボとアブの中間みたいなアブ 2020.7.19.(アオメアブ) ムシヒキアブという虻の仲間であるアオメアブ。撮影場所は前回と同じく東大阪市の水走公園である。 前回のアオメアブは7月18日の撮影であるから、今回のアオメアブは21日目のアオメアブということになる。 勿論、同じアオメアブであるかどうかは分からぬ。しかし、同じ個体である可能性が高いように思うから、21日目の再会である。 複眼が緑色なのでアオメアブというのだが、光線の加減でこの写真では中心部分が赤目になっている。 その水走公園にシロテンハナムグリが群れている木がありました。(シロテンハナムグリ) カナブンやカブトムシ、クワガタムシ、オオスズメバチなどに混じってハナムグリも樹液の出ているところに集まっていた、というのがヤカモチの子どもの頃の記憶。ニレやクヌギの木が狙い目だった。 この虫は樹液だけでなく花蜜も吸うのであるか、花園中央公園ではムクゲの花の蕾にしがみついていた。(シロテンハナムグリ) シロテンハナムグリに似たのにシラホシハナムグリというのがいるが、その区別はヤカモチには難しいので、シロテンハナムグリということにして置きました。(同上) 身じろぎもせず、まだ固い蕾をしっかりとハグしている。ハナムグリ 何をや夢む ムグンファの 固き蕾を ひしと抱きて (モグリ歌人)(注)ムグンファ=無窮花、ムクゲのこと。(同上) 次は蜂の巣。(フタモンアシナガバチの巣) 巣を作った時は木の枝と葉に隠れた場所であったのでしょうが、ここは公園の植え込み。公園管理課の依頼を受けた業者が定期的に枝の剪定を行うことになっているので、このように露出してしまったようだ。 巣のある位置よりも上の枝が剪定されたのは不幸中の幸い。巣よりも下の位置で剪定されていたら、巣はなくなっていたことでしょう。 ハチからすれば営巣権侵害と言いたいところでしょうが、ハチは権利の主体にはなれないのがヒトの法体系。まあ、主体になれたところで無断使用、無断占拠。公物には時効取得が認められないのが原則だから、裁判所に訴えても負けますな。(同上) 鳩首ならぬ蜂首談判の結果は、このままこの巣を守って行こうということになったか、皆で巣を守護するように群れている。 時に、人を刺すということでハチを敵視する人もあるようだが、そういう人の手で巣が取り除かれるというようなことにならぬことをハチのために祈りたい。 今日は虫散歩でありました。

2020.08.10

コメント(0)

-

宇佐山・大伴黒主神社そしてトレンクル爆発(下)

(承前) 昨日の記事の続きです。 宇佐山城跡からの下山途中、男性が一人登って来られるのとすれ違いました。「こんにちは」と声を掛けましたが無視です。見るとイヤホンをして居られた。音楽か何かを聴いて居られて私の声が聞こえなかったのだろう。 まあ、今はソーシャル・ディスタンスの世の中、山で顔を合わせても無視するのが正しいのでもあるか(笑)。 他に誰とも出会わない往復でした。宇佐八幡宮の社務所建物の裏手に駐輪して置いたトレンクルを持ち出して、神輿道を下る。 急坂のデコボコ道。ブレーキを強くかけながら走り下る。 ひょっとすると、このデコボコ道の下りの走行がこの後のトレンクル爆発へとつながったのかも。 近江神宮を通り抜けて行く。(宇佐八幡宮~大伴黒主神社~JR唐崎駅) 次の目的地は福王子神社と大伴黒主神社。 近江神宮は境内地を通過しただけですが、過去に何度か立ち寄っていてそれらの記事もありますので、参考までに下記にリンクを貼って置きます。<参考>百穴古墳群から近江神宮・弘文天皇陵 2012.1.27. 近江神宮・志賀の山寺 2015.3.1. 近江神宮を通り抜けて県道30号に出る。南志賀ランプへは上りの急坂、途中でギブアップして押して行く。バイパスの上を渡り、向かいの寺の横手にある福王子神社へ。(福王子神社) この神社は紀貫之を祀っているという。(同上・本殿)(紀貫之と福王子神社・説明碑) この神社の祭神が紀貫之であることを知ったのは、現地でこの説明碑を見てのこと。大伴黒主神社へ行く近道としてこの神社を通り抜けようと訪れただけであったのでした。 大伴黒主の歌について「その様卑し」と評した紀貫之だが、彼を祭神とする福王子神社と大伴黒主を祀る神社とが、小さな谷川を挟んで並んでいるというのも何やら愉快ではないか。 しかし、目の前に神社を構えられた大伴黒主の方はと言うと、余り愉快ではないかも知れない(笑)。 「紀貫之、どのツラ下げてのことか。」とか、 「キノツラユキではなく、ドノツラユキかも。」とか、 「その面厚し」などと揶揄したり、愚痴ったりしているかも知れない。 では、その黒主殿の「ツラ」などをとくと拝見仕りましょう。 福王子神社の裏手の叢林に古墳がある。福王子遺跡とか福王子古墳とかの表示がある。(福王子古墳) 古墳を横目に林の中の小道を行き、向かいの大伴黒主神社へと進む。(大伴黒主神社)(同上・由緒) 小さな石鳥居を潜り、階段を上るとこじんまりとした社殿。 先ず、目に入るのが由緒書きの碑。字が消えてしまって読めない部分が沢山あって、用をなさない。 黒主の歌などは下記<参考>記事をご参照下さい。今回は省略です。<参考>銀輪万葉・大伴黒主神社へ 2020.5.23.(大伴黒主神社と謡曲)(同上・本殿) カメラのアングルがうまくとれないので、社殿の奥の小高い場所から撮影したのが次の写真。(同上・社殿全景)<参考>大伴黒主神社(大津市) 大伴黒主の祖先は、大友皇子(弘文天皇)の子である大友与多王とも伝えられるらしいが、その与多王や大友皇子関連の過去記事は下記です。<参考>大津歌碑散歩(その3) 2013.1.9. 大津歌碑散歩(その4) 2013.1.10. 百穴古墳群から近江神宮・弘文天皇陵へ 2012.1.27. 大伴黒主さんにお別れして坂道をトレンクルで走り下る。 ところが、京阪電車の線路の踏切に出る手前、冒頭の地図で「自転車故障発生地点」とある★印の辺りで、後輪に違和感。見ると、後輪のタイヤの一部がひん曲がって車輪から外れ、内側のチューブが押し出されて風船のように膨らんではみ出ているではないか。そんなことで、後輪は回転せず固定状態。仕方なく肩に担いで行くことにする。 踏切を渡り少し進んだ辺り、小川沿いの小径で、その後輪の状態を撮影してみました。(トレンクルの後輪 左側から撮影)(同上・反転させて右側から撮影) JR湖西線の下を潜ると、右手にセブン・イレブンが見えた。 自転車屋のことを尋ねようとそちらに向かうと、高校生と中学生だろうか兄妹といった感じの男女がこちらにやって来た。彼らに自転車屋さんの所在を尋ねると、唐崎方向を指さして、平和堂の手前の信号を右に入ったところにあると教えてくれた。 テクテクと歩く。(自転車屋~JR唐崎駅) やれやれと情けない姿の後輪のトレンクルを自転車屋さんに持ち込む。 小口径のタイヤがあればいいのだが・・。 どうやら、あったようでタイヤを交換していただく。(自転車屋さん)※角に掛けてある黒いザックはヤカモチのものです。 タイヤ交換を終えて出発。 ところが、上の地図の「1回目パンク地点」まで走った時「パァ~ン」という大きな破裂音。後輪がパンク。 チューブも駄目であったかと再び自転車屋さんに引き返し、チューブも新しいのに取り換えてくれと依頼。 すると、このパンクの衝撃によるものなのかどうなのか分からないが、取り換えたタイヤがささくれだったようになっている部分が生じていて、もう使えないとのこと。元のタイヤを使って新しいチューブにして置いたが、応急処置なので、何処まで持つか分からない。申し訳ないから頂いたお代はお返しする、という自転車屋さん。とにかく早い機会にタイヤを取り換えて下さという話。 親切な自転車屋さんである。お代の返金は受けたものの、それでは余りに申し訳ないので、心ばかりの金額を受け取っていただくこととしました。 もう、先へ進むのは無理と判断。 唐崎駅まで持ってくれればよしで、唐崎駅へと向かう。 ところが、同じく上の地図の「2回目パンク地点」とある場所まで来た時に、再び「パァ~ン!」という大きな破裂音。 駅まで持たずにパンクでした。 是非もなし、再びトレンクルを担いでの歩きである。(JR湖西線・唐崎駅) 駅前で、ザックから収納袋を取り出し、トレンクルをたたんで収納。 銀輪散歩を切り上げ、帰宅の途につく。 京都、大和西大寺経由で近鉄奈良線・瓢箪山駅下車、馴染みの自転車屋さんにトレンクルを持ち込み、点検と修理を依頼。 暫時の入院である。車輪そのものに問題があるのであれば、それの取り換えとなって、時間も修理費もかかることになるが、現在(7日午後6時半)時点でも何の連絡もなく入院したままなので、車輪の取り換えという事態になっているのかも知れない。 「トレンクル爆発」とは大袈裟なタイトルとなりましたが、チューブの破裂音は「爆発」と言ってもいい音でありましたので、ちと過激な表現とした次第。 かくて中途半端な銀輪散歩となりましたが、再度出かける口実ができたと思えばいい、と前向きに解釈。 坂本城跡ほかのことは、そのうちに再挑戦、ご報告申しあげますので、NHK大河ドラマの「麒麟が来る」までしばらくお待ち下さい、という最近のフレーズではありませんが、皆さまも、トレンクルが退院するまでしばらくお待ち下さい。(つづく)<参考>銀輪万葉・京都府、滋賀県篇(その1) 銀輪万葉・京都府、滋賀県篇(その2)

2020.08.07

コメント(6)

-

宇佐山・大伴黒主神社そしてトレンクル爆発(上)

岬麻呂氏の旅便りの記事で掲載が遅れましたが、8月4日の銀輪散歩の記事です。 去る5月22日に富田林市にある大伴黒主神社を訪ねましたが、その折に大津市にも大伴黒主神社のあることを知りました。<参考>銀輪万葉・大伴黒主神社へ 2020.5.23. その所在場所を地図で調べると、5年前、ナナ万葉の会で崇福寺跡を訪ねる途中で立ち寄った窯跡・榿木原遺跡の近くであることが分かりました。<参考>第13回ナナ万葉の会・志賀の山寺へ 2015.5.27. 地理感もある場所なので、7月22日に予定されていた大津での健人会の納涼昼食会に参加するついでに訪ねてみようと考えていました。 しかし、コロナ感染者数が再び増加し出したことで、健人会は中止。 となると、この日である必要もないことなので、梅雨が明けてからにすべしで、計画は先延ばしに。で、一昨日4日に実施となった次第。 大伴黒主神社だけでは銀輪散歩にならないので、明智光秀関連の場所を巡ってみようと、次のようなコースとしました。 大津京駅発→宇佐八幡宮→宇佐山城跡→福王子神社→大伴黒主神社→唐崎神社→坂本城跡公園(都市公園湖岸緑地・北大津地区)→坂本城跡碑→坂本城本丸跡→明智塚→北大津湖岸緑地→JR比叡山坂本駅→西教寺(明智光秀墓) ところが、途中でアクシデント。 大伴黒主神社までは順調でしたが、同神社から東へと走っている途中で、愛車トレンクルが故障。JR唐崎駅前にて撤退ということになってしまったのでありました。 その辺の事情は、追ってご説明申し上げることとして、先ずは出発地点の大津京駅からです。 大津京駅11時22分着。 自転車を組み立ててから駅前のコンビニで昼食用にサンドイッチ購入。(大津京駅前~宇佐八幡宮~宇佐山城跡) 近江神宮の森の手前、大津京シンボル緑地の前で左折し川沿いに坂道を上って行く。 大津京シンボル緑地は大津京に因む万葉歌などの歌碑がある公園。 大津京駅前から大津京シンボル緑地に至る道には万葉歌碑や遺跡など見るべきものが点々とあるが、今回は立ち寄らずスルーします。 以前のブログ記事でこれらを紹介しているものがありますので、興味あるお方は下記<参考>をご参照下さい。<参考>大津歌碑散歩(その1) 2013.1.7. 大津歌碑散歩(その2) 2013.1.8. 坂道を上り切った突き当りにあるのが宇佐八幡宮遙拝所。(宇佐八幡宮遙拝所)(同上・手前の小さな自転車が愛車トレンクルです。) 遙拝所から右に行くと宇佐八幡宮の参道である。(宇佐八幡宮参道) 直進すると参道。右に行くと近江神宮。 自転車だと左に迂回する方が走りやすいかと左に進むが、こちらも凸凹の非舗装の砂利道で、すぐに急カーブして急坂となり、とても乗ったままでは無理と諦めて押して行く。 国道161号・西大津バイパス宇佐山トンネルの上を参道が通っている。森の中の参道なので、暑い夏の日差しは届かず、その点では幾分かは楽であるが、延々と続く坂道にて、汗、汗、汗。汗が目にしみる。(御足形) 竹林が目立つ中、こんなものがありました。 緑色の岩に足形のようなへこみがある。 この地、錦織に居を構えた源頼義が八幡宮を創建すべき地を探していたところ、この岩の上に鳩が現れ、頼義を建立の地へと導いたという。よって、治暦元年(1065年)この地に九州大分の宇佐八幡宮を勧請したとのこと。 以来、この岩の沓形のへこみは神様の足跡として多くの信仰を集めているらしい。 源頼義と言えば河内源氏2代目である。 父が源頼信(多田源氏・源満仲の4男)であり、息子が源義家(八幡太郎義家、頼朝、義経の高祖父に当たる)である。 こんなところで頼義殿の名前に遭遇するとは、であります。 頼義の墓は下記参考記事をご参照下さい。<参考>銀輪散歩・彼方の赤土の小屋に 2014.3.3.(御足形付近から参道奥を望む) 参道はまだまだ続く。 道の左側の竹林には白いロープが張られていて「立ち入り禁止。タケノコを無断でとるな。」と表示された札が掲示されている。 ちょっと興ざめであるが、タケノコを盗みに来る奴がいるというのも亦現実というものであるか。 しかし、タケノコの季節はもう終わっています。 更に上ると、やがて右手に見えて来たのは金殿井と書かれた表示板のある木の門。(金殿井・表参道) 表参道はこの門から入って行くようである。 自転車では神輿道と書かれた方を直進する方が楽なよう。 ということで、門前にトレンクルをとめて、井戸だけ拝見させて貰うべく門をくぐる。(金殿井) 覆屋の奥に井戸がある。(同上) 金殿井については、下掲の「宇佐八幡宮参拝のしおり」の「宇佐山の霊泉『金殿井』通称おこずいさん」をご参照下さい。 おこずい、とは「お香水」という意味だろう。 この井戸を発見したという中臣ノ金とは近江朝廷の重臣、右大臣となった中臣金のことである。<参考>中臣金・Wikipedia(宇佐八幡宮参拝のしおり)(宇佐八幡宮) 宇佐八幡宮に到着です。(同上・社殿)(同上・本殿) 写真をクリックして、フォト蔵の大きいサイズの写真または元画像の写真でご覧いただくと分かりますが、本殿脇には白い鳩の焼き物が多数奉納されています。 時刻は、と見ると既に正午を過ぎていました。 駅前で買ってきたサンドイッチで「お弁当タイム」とします。 どこかでミンミンゼミが鳴いている。 日陰に腰かけて食事。境内を涼しい風が吹き抜ける。 昼食後、山頂の宇佐山城跡へと向かうこととするが、この先の山道は自転車のトレンクルを持ってというのは無理なこと。 社務所の裏に駐輪させて貰って、と言っても無人であるから、勝手無断駐輪でありますが、宇佐山城跡へと向かう。(宇佐山城跡への道) 宇佐山城跡への道、と言っても、それは名ばかりのもので、道と言える代物ではない。この「宇佐山城跡」と書かれた道標が頼りの道なき道を上るのである。 地元の人々の手になるものだろうが、ロープが張られたり、標識や目印が懇切に施されているので、迷うという心配はない。(同上) この付近は勾配が緩く歩きやすい。(同上・標高240m/335mとある) この付近から勾配が急になる。 この先から急勾配になるので足元に注意するよう呼びかける張り紙があり、ロープが片側に張られている。時折、このロープにつかまるなどしつつ上って行く。 時折、ガガッと小さく鳴いてセミが飛び立つ翅音。ヒグラシである。 ヒグラシの姿をカメラに収めようとするが、こちらの枯葉を踏む足音に反応して素早く逃げ去ってしまうので、ヤカモチの弱い肉眼視力では彼らをとらえるのは無理と途中から諦めることにしました。(同上・ヒグラシの脱け殻) それでも、少しピンボケですが、ヒグラシの脱け殻だけは撮ることができました(笑)。(同上・300m/335mとある) 宇佐山の山頂は標高335m。 先ほどの表示が標高240m/335mであったから、60m標高を上げたことになる。あと35mである。(同上・左本丸・二の丸跡・TV塔、右三の丸跡・宇佐山テラス) 突き当り。左が本丸、右が三の丸。 先ずは本丸へ。(同上・本丸跡への階段) しかし、本丸跡は、木立で視界が遮られ、眺望がきかない。 TV塔が占拠していて情趣もなし。(本丸跡のTV塔) TV塔の背後が少し木立が途切れていて見通しがきく。(TV塔への資材を運ぶためのレールか) 反対側の三の丸の方に向かう。(三の丸跡) こちらは、東側の木立が切れていて、琵琶湖も大津市街も一望である。 宇佐山テラスと言われる所以であろう。(三の丸跡からの眺望) 少し角度を西にずらすと、近江富士の三上山が正面に見える。(同上) この後に訪ねる予定の、唐崎神社も坂本城跡公園も一望なのである。(宇佐山城見取り図) 三の丸の木立に貼り付けてあった宇佐山城の見取り図です。 よく下調べもせずやって来たので、本丸のTV塔の向こうに二の丸跡などがあることをこの図によって知りましたが、再び引き返してみる気にもならず、三の丸跡からの眺望を楽しんだ後は下山することとしました。<参考>宇佐山城・Wikipedia 少し疲れて来ましたので、今日はここまでとし、続きは明日以降とさせていただきます。(つづく)

2020.08.06

コメント(0)

-

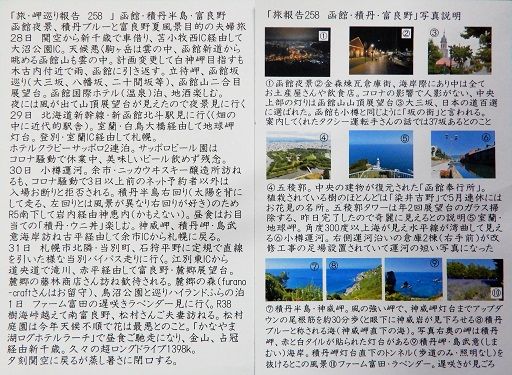

岬麻呂旅便り258・函館・積丹半島・富良野

友人・岬麻呂氏からの旅便りが届きました。前回に続き今回も北海道への旅。今回は、函館夜景、積丹ブルーと富良野夏風景が目的の7月28日~8月1日4泊5日のご夫婦旅であったようです。<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。同上・岬麻呂マンホールカード写真集はコチラ。(旅・岬巡り報告258&同写真説明) 旅の詳細は上掲の「旅・岬巡り報告258」に記載の通りですが、送付されてまいりました写真を旅の行程に従って順次ご紹介申し上げます。7月28日関西空港→新千歳空港→苫小牧西IC→大沼公園IC→函館新道→木古内町→立待岬→函館坂巡り(大三坂、八幡坂、二十間坂等)→函館山二合目展望台→函館国際ホテル(泊) 天候に恵まれず、白神岬を諦め、函館坂巡りをされたとか。 函館は坂の町。自転車には手強そうな坂道です(笑)。(大三坂)(八幡坂)(二十間坂) 函館奉行所と五稜郭も。(函館奉行所)(五稜郭) そして、夜景の町。(函館夜景)(金森倉庫群夜景) 今回も沢山のマンホールカードを同封して送ってくださいました。 ブロ友のひろみちゃん8021さんにお渡しすべきカードです。 早速、本日(5日)、喫茶ペリカンで受け渡し完了しましたが、お渡しする前に撮影した写真がありますので、これらも併せご紹介します。 (札幌市のマンホールカード)(苫小牧市のマンホールカード)(木古内町のマンホールカード)(北海道上磯郡木古内町のマンホール)(函館建設管理部のマンホール)(函館市のマンホール)(函館市のマンホールカード)7月29日北海道新幹線・新函館北斗駅→室蘭・白鳥大橋経由→地球岬灯台→登別・室蘭IC経由→札幌→ホテルクラビーサッポロ(泊)(白鳥大橋)(室蘭・地球岬灯台)(北斗市のマンホールカード)(室蘭市のマンホールカード) マンホールカードのみならず、こんなカードも。(炭鉄港カード・旧室蘭駅舎)(全国工場夜景カード) 全国の工場の夜景カードなどというものもあるのですな。(登別市のマンホールカード)7月30日小樽運河→余市・ニッカウヰスキー醸造所(入場できず)→R5→岩内経由神恵内→神威岬→積丹岬→島武意海岸→古平経由→余市IC→札幌(同上ホテル連泊)(小樽運河) 小樽と言えば、この運河ですが、マンホールもこの運河がデザインされています。(小樽市のマンホール<小樽運河の図柄>)(同上・マンホールカード) ほかにこんな図柄のマンホールも。 ラッコの図柄のマンホールは、以前小樽を銀輪散歩した際に、モノクロでしたが目にして、撮影した記憶があります。SLの図柄のものも同様です。<参考>銀輪散歩・マンホール(その5) 2015.9.7.(小樽市のマンホール<ラッコの図柄>)(同上<SLの図柄>) 下の石原裕次郎記念館の図柄は初めて見ます。(同上<石原裕次郎記念館の図柄>) 余市では、ニッカウヰスキー醸造所を訪ねるも、コロナ対策として3日以上前にネット予約をした人限定で入場を認めるということで、見学は叶わなかったそうです。 ヤカモチの5年前の銀輪散歩の際に、同所に立ち寄った記事がありますので、参考までに下に貼って置きます。<参考>ニッカウヰスキー北海道工場・余市川 2015.7.23.(岩内町のマンホールカード)(古平町のマンホールカード)(神威岬) はい、今回の旅の主要目的の一つである積丹ブルーの海です。(神威岬と神威の積丹ブルーの海)昔見し 神威の海を 今見れば いよよ清さやけく 澄みわたりける (岬旅人)(本歌)昔見し 象(きさ)の小河(をがは)を 今見れば いよよ清(さや)けく なりにけるかも (大伴旅人 万葉集巻3-316)(島武意海岸)7月31日札幌→当別町・当別バイパス→江別東IC→道央道→滝川市、赤平市経由→富良野・麓郷展望台→藤林商店→麓郷の森(furano-craft氏お留守)→鳥沼公園→ハイランドふらの(泊)(麓郷展望台)(麓郷の森 木力工房 furano-craft氏アトリエ) ヤカモチのブロ友でもあるfurano-craft氏ですが、岬麻呂氏とは親密なお付き合いのようです。この日は同氏はお留守にされていたようでお顔合わせは叶わなかったとか。<参考>furano-craft氏のブログはコチラ。(当別町のマンホールカード)(滝川市のマンホールカード)(赤平市のマンホールカード)<追記>次のカードの写真の掲載を忘れていましたので、追加で掲載します。(北海道かけ橋カード・美原大橋)8月1日ファーム富田→R38→樹海峠→南富良野・松村庭園→かなやま湖ログホテルラーチ→金山、占冠経由→新千歳空港→関西空港(ファーム富田) 以上、1398kmの超ロングドライブの旅、どうもお疲れ様でした。

2020.08.05

コメント(7)

-

伴林氏神社

昨日(1日)偐山頭火氏から今年の河内温泉大学のタオル(下掲)が送られて来ました。(2020年度の河内温泉大学のタオル) 同封されていた写真が、観光地などでよく見かける、顔の部分が丸く切り抜かれたほぼ等身大の人物の絵の板を写したもの。衣冠姿のお公家さんの絵であるが、大伴家持という文字が添え書きされているから、大伴家持の絵なんだろう。 これは何か?と尋ねると、藤井寺市にある伴林氏神社にあったもので、同神社は大伴氏の先祖を祀っている神社だとのこと。 そんな神社がこの地にあるとは初耳で、ネットで検索すると、大伴氏の支族である伴林氏の神社で、その祖神を祀る神社だとのこと。 これは、一度は覗いて置かなくては、と早速に今日(2日)、銀輪を走らせて、ご挨拶申し上げて参りました。<参考>伴林氏神社・Wikipedia 伴林氏神社公式ホームページ(伴林氏神社付近略図 同神社ホームページより拝借) 自宅から柏原市役所前までは、恩智川沿いの道を走って、ほぼ50分弱。 大和川を渡り、石川沿いの道に入り、最初の分岐で右(西)へ、近鉄道明寺線の踏切を渡り、道なりに行くと国府八幡神社の東側に出た。(国府八幡神社 右奥は潮音寺 裏は允恭天皇陵) この神社は以前に立ち寄った記憶がある。右奥の潮音寺も記憶にある。 調べると、2009年7月31日に立ち寄っている。<参考>古市古墳群めぐり 2009.7.31.(同上・本殿) 神社には一応ご挨拶申し上げて置くこととする。 神社の裏手には允恭天皇陵があるので、左(南)に大きく迂回する必要がある。 近鉄南大阪線沿いの道に出て右折、西へ。 土師ノ里駅前に出る。(土師ノ里駅前) 土師ノ里駅の正面には、国道170号を挟んで、鍋塚古墳がど~んという感じで、目の前にある。(鍋塚古墳 奥に見える森は仲津姫陵) 鍋塚古墳は、奥にある仲津姫陵の陪塚。 仲津姫陵も2009年7月の古市古墳群めぐりで訪れているので、今日は回りません。(同上・説明板)(土師ノ里駅前から北方向を望む 左側の道が国道170号) 上の写真の国道170号を奥(北)へと進みます。 多分この辺りだろう、というところで左折し、西へ。 すると、コンチキチという鐘と太鼓の音が聞こえて来た。 ドンピシャ、目指す伴林氏神社の前に出ました。(伴林氏神社)(同上)(同上) 上掲写真の拝殿左側に写っているのが、冒頭で申し上げた、同封写真に写っていたものです。 拝観受付所の前にも同じものが(但しこちらは甲冑姿ですが)ありましたが、こういう類のものは何という名前なんでしょうかね。(ここにも大伴家持) 「神祇志料」によると、本神社は「大伴氏の族、林宿禰の氏神天押日命を祀る」とあるそうだが、祭神は、大伴氏の祖神三柱、高御産巣日神、天押日命、道臣命である。 天押日命(天忍日命)については、古事記には以下の記述がある。「天津日子番(あまつひこほ)能(の)迩々藝命(ににぎのみこと)に詔(の)らし而(て)、天之石位(あまのいはくら)離(はな)ち、天之八重多那雲(あめのやへたなくも)を押し分け而(て)、伊都能(いつの)知和岐知和岐弖(ちわきちわきて)、天(あめ)ノ浮橋(うきはし)於(に)、宇岐士摩(うきじま)理(り)、蘇理多々斯弖(そりたたして)、竺紫(つくし)ノ日向(ひむか)之(の)高千穂(たかちほ)之(の)久士布流多気(くじふるたけ)に天降(あも)り坐(ま)さしメたまひき。故(かれ)しかして、天忍日命(あめのおしひのみこと)・天津久米命(あまつくめのみこと)ノ二人、天(あめ)之(の)石靱(いはゆき)を取り負ひ、頭椎(くぶつち)之(の)大刀(たち)を取り佩(は)き、天(あめ)之(の)波士弓(はじゆみ)を取り持ち、天(あめ)之(の)真鹿児矢(まかこや)を手挟(たばさ)み、御前(みさき)に立ち而(て)仕(つか)へ奉(まつ)りき。」(古事記上巻) 道臣命については、日本書紀に以下の記述がある。「是の時に、大伴氏(おおとものうじ)の遠祖(とほつおや)日臣命(ひのおみのみこと)、大来目(おほくめ)を帥(ひき)ゐて、元戎(おほつはもの)に督将(いくさのきみ)として、山を蹈(ふ)み啓(みちをわ)け行きて、乃(すなは)ち烏の向(むか)ひの尋(まま)に、仰(あふ)ぎ視(み)て追ふ。遂(つひ)に菟田下県(うだのしもつこほり)に達(とほりいた)る。因(よ)りて其の至りましし処を号(なづ)けて、菟田の穿邑(うかちのむら)と曰(い)ふ。時に、勅(みことのり)して日臣命を誉(ほ)めて曰(のたま)はく、『汝(いまし)忠(いさをしさ)あり且(また)勇(いさみ)あり。加(また)能(よ)く導(みちびき)の功(いさをしさ)有り。是(ここ)を以て汝が名を改めて道臣(みちのおみ)とす』とのたまふ。」(日本書紀巻三 神武紀 戊午の年六月の条) 天孫降臨に際して、その先導役を果たしたのが天押日命であり、神武東征に際して、熊野から大和への先導役を務めたのが道臣命であったという訳である。(伴林氏神社由緒)※画像をクリックして大きいサイズの写真でお読みください。(歌碑) 境内には万葉歌碑もあった。 尤も、大伴家持の万葉集巻18-4119の長歌の一部を歌碑にしたものと言うより、軍歌の「海行かば」を歌碑にしたものではないか、という感じもしないではない碑である。しかし、万葉仮名で表記されているから、やはり万葉歌碑と言うべきか。 平成28年(2016年)の建立だから新しいものである。 さて、コンチキチと賑やかな音は地車。 地元の青年団の若者たちがお祭りの練習なのか、賑やかに鐘と太鼓を打ち鳴らしていた。(同上・地車)(同上) 最近に新調されたのでしょう。真新しい地車です。(同上・説明板) 説明板の記述によると、平成28年9月に新調されたもので、三代目の地車だそうです。 コロナ禍の今、各地の夏祭りが軒並み中止となっているから、この神社の祭りも中止なのかもしれない。それを残念と青年団の人たちが清掃、調整を兼ねて、うっぷん晴らしに打ち鳴らしているのかも、である。 今日は、大伴氏の氏神へのご挨拶銀輪散歩でありました。<追記> 偐山頭火氏からのメールが8月1日に入っていたことを今日(3日)になって気づきました。 そのメールによって、同氏が昨年12月のブログ記事でこの神社のことをご紹介されていることを知りました。 参考までにその記事を下に貼って置きます。〇誰でも大伴家持に・・・ 2019.12.13.

2020.08.02

コメント(8)

-

墓参・梅雨も明けましたが

昨日(31日)、漸くに近畿も梅雨明けとなりました。 昨夜の夜空には、月、金星、木星が一直線に並ぶ珍しい光景。(左から、木星、金星、月) 隣家の屋根越しに南の空に、月・金星・木星が一直線に並んでいました。 以前、この三つがニコニコマークのように並んでいるのに気づいて撮影したことがありました(コチラ)。<参考>ニッコリマークは昨夕のみ 2008.12.2. 梅雨が明ければニッコリというものだが、今年はコロナの感染拡大再来にて、そうも行かないよう。 大阪の新規感染者は29日に221人の最多を記録して、30日190人、31日216人。東京は30日367人、31日463人と最多記録を連日更新。全国の新規感染者数も、31日は遂に1500人台を突破。 月が変わった今日8月1日は、どんな数字となるのか。 30日は久しぶりに大津方面を銀輪散歩してみるつもりでいたが、家を出ようとしたら雨が降り出し、天気が不安定という予報であったので、梅雨明けまで辛抱と中止したが、この二日間の新規感染者の増加を前にすると、ちょっと気分がそがれてしまって、意気が上がらない、と言うか気持ちが萎縮してしまう。 それはさて置き、今日は月例の墓参でありました。(ギンバイカの実) ギンバイカの実が成熟して行く様を撮るというのが、ここしばらくの墓参の道の辺の楽しみの一つとする予定でいましたが、今日、通りかかると、枝が剪定されてしまっていて、木の姿がすっかり変わってしまっていました。 それでも、上枝はそのまま残されていたし、中枝や下枝にも実が幾らかは残っていたので一安心。観察を継続できそうです。(同上) 先月よりも実の膨らみは大きくなっているが、まだまだ未成熟。(同上) 近くには、夏の花、ハマユウも咲いていました。(ハマユウ)み熊野の 浦の浜木綿 百重なす 心は思へど 直に逢はぬかも (柿本人麻呂 万葉集巻4-496) この花は、その名の通り、浜辺に咲いてこそ、この花らしいというものであるが、墓参の道の辺に咲くを見るのも悪くはない。浜木綿の 墓参の道に 咲く見れば 直には逢へぬ ひと偲び行く (偐家持)(ヤナギトウワタの実) これは、先月の墓参で初めて見た花、ヤナギトウワタであるが、細長い鞘のような実をつけていました。 唐綿という名の通り、この実が弾けると、中から綿のような絮を付けた種子が飛び出してくる。次の墓参か来月初めの墓参で、その様子が見られるといいのだが。 そして、いつもの門前の言葉の寺、教覚寺です。 まだ工事は完全には終わっていないようで、帰り道に再び寺の前までやって来ると、工事の人たち三人が寺にやって来られたところでした。(教覚寺) はい、門前の言葉を掲示する仕掛けは未整備。 門前の言葉は、もう暫く「お預け」です。(同上・門前) 墓地に到着。(墓地からの眺め) アベノハルカスなど大阪市内のビルなどはよく見えるが、六甲山や淡路島などは霞んでいて見えない。(同上) 今日は、墓参の記事でした。<参考>過去の墓参関連記事はコチラ。 過去の花関連記事は下記です。 (1)、(2)、(3)、(4)

2020.08.01

コメント(2)

全12件 (12件中 1-12件目)

1