2020年06月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

ヤカモチ的ネコ歩き4・カノウ君

ヤカモチ的ネコ歩き第4弾。 今日は、加納緑地と花園中央公園のニャンコです。 加納緑地のニャンコといえば三毛猫ホームレスですが、ホームレスの姿は見えず、キジトラと白ブチが混ざったこんなネコがいました。 6月20日の銀輪散歩でのことです。(白キジ猫のカノウ君)(同上) 右耳がカットされているので、オス猫。ということで「カノウ君」と呼ぶことにしましょう。 声を掛けても反応しない。(同上) ネコの先祖はリビアヤマネコ(アフリカヤマネコ)やヨーロッパヤマネコで、これが家畜化されたのがイエネコ。15万5千年~10万7千年前にリビアヤマネコからイエネコが分岐したらしい。 キジトラ猫が遺伝子的にはリビアヤマネコに近いらしいから、当初のイエネコの体色はキジトラであったのだろう。 体毛の色を決定する遺伝子の組み合わせで黒毛、茶毛、白毛とそれらの混在という風に体色が決まるようですが、トラ猫も、キジトラ(焦げ茶と黒、キジ猫とも言う。)、サバトラ(灰色と黒、サバ猫とも言う)、茶トラ(黄色と赤茶色、単にトラ猫とも言う。)に分類されるらしい。 上のカノウ君は、キジトラと白のブチ模様であるから白キジ猫ということになるか。 体毛の色が鼻筋を境に左右対称に分かれて、八の字型に見えるものを「はちわれ(八割れ、鉢割れ)」と呼ぶらしいが、カノウ君はこの「はちわれ」に該当するのだろうか。彼の場合は肩の部分が背中まで白毛なので、こういうのは「八割れ」とは言わないのだろうか。 「はちわれ」は、頭または兜が割れることに通ずることから、武家ではこのような猫を忌避することもあったらしいが、商家などでは末広がりの八で縁起がいいとしたとか。 カノウ君が、この「はちわれ」に該当するのなら、「カノウ君」ではなく、「番頭はん」と呼ぶのが適当だろう(笑)。(同上) 商人ならもっと愛想よくあるべきだが、カノウ君は不愛想のまま、のっそりと立ち去りました。やっぱり「番頭はん」と呼ばれる資質ではなかったようです。<参考>ネコの文化・Wikipedia 上記<参考>の「ネコの文化」によると、日本列島に初めてネコが現れるのは、長崎県壱岐市勝本町の弥生時代の遺跡、カラカミ遺跡から出土の骨とのこと。 語源については、1.鼠を好むのでネコ2.「本草和名」に禰古未(ネコマ)とあることから「鼠子待ち」の略3.眠りを好むから「寝子」4.虎に似るから「如虎」が変化したもの、などの説があるとのこと。 万葉集にネコは登場しないことは、以前にも書いたが、ネコが登場するわが国最古の文献は日本霊異記(弘仁13年<822年>編纂説あり)で、それには、景雲2年(705年)に豊前国の膳臣広国が死後、ネコに転生し、息子に飼われた、というような話が出てくるとのことです。 ネコは奈良時代に、経典などを鼠の害から守るために中国から輸入されたと考えられているようですが、愛玩動物として飼われるようになるのは平安時代になってからのようです。 ネコが描かれたわが国最古の絵は、信貴山縁起絵巻に描かれたネコだそうです。 以上、詳しいことは、上記<参考>の「ネコの文化」をご参照下さい。 昨日(6月27日)も、銀輪散歩で加納緑地に立ち寄りましたが、ホームレス嬢もカノウ君も姿を現しませんでした。(昨日の加納緑地公園)(同上) 加納緑地の東側は恩智川で、川沿いに南へと走ると花園中央公園で、多くはこの川沿いの道を走るのであるが、昨日は恩智川沿いの道を走らず、西側の道を南へと走りました。 すると、水走公園というこじんまりした公園があった。 立ち寄ってみると、草が生え放題でやや荒れた感じの公園である。 多分、この公園は初めて。(水走公園) しばらくすると、幼い女の子が二人、虫網を持って現れた。後ろからそのおじいちゃんと思われる男性が現れる。 女の子は蝶を捕まえようと虫網を盛んに振り回すが、空振りばかり。 子どもが現れただけで、打ち捨てられた感じで息をひそめていた公園が何やら生気を取り戻して息づき始めた風に見えました。 花園中央公園に戻ると、いつもの場所に、ジャックナイフがいた。 彼はこの場所が好みのようだ。(キジトラ猫のジャックナイフ) そして、何処からともなく、清兵衛さんも現れました。(キジトラ猫の清兵衛) カノウ君といい、ジャックナイフだの清兵衛だのといい、ヤカモチが付けた勝手名ですから、彼らの本当の名(if any)は知らない。 ネコの名は「タマ」というのが相場であるが、なぜ、タマという名がそういうことになったかについては、諸説あるらしい。 1.猫は化け猫になるという言い伝えから霊や魂の意味で「タマ」と付けた。 2.球のように丸くなって寝るから、または毛糸玉などの球状のものが好きなので「タマ」とした。 3.招き猫のモデルとなったのが豪徳寺の和尚が飼っていた猫で、その名が「タマ」であったから。 4.サザエさんなどアニメのネコの名がタマであったから。などがその諸説とのことだが、まあ、たまたまのことで特に理由はない、ということにして置くか。 ところで、2020年の猫の名ランキングでは、 1位 ムギ(6位) 2位 レオ(3位) 3位 ソラ(1位) 4位 マル(5位) 5位 ココ(4位) 6位 モモ(2位)※( )は2019年順位とのことで、タマは圏外のようです。 清兵衛さんは、勿論、圏外ですからランキングには興味ないものと見え、首をカリカリ掻いて、心ここに非ずであります。(同上) イヌ派、ネコ派などということが言われるが、ある調査では、 イヌ派60%、ネコ派40%で、イヌ派の方が多いらしい。 また、別の調査でも、イヌ派46.9%、ネコ派33.6%、どちらでもない派19.5%となっていて、イヌ派とネコ派の比率は概ね3:2となっているから、ほぼ同じ結果である。 因みに、ヤカモチはどちらでもない派である。 どちらでもない派には、どちらも同じ位に好き、どちらも嫌い、どちらも好きでも嫌いでもない、というのが混在しているかと思うが、ヤカモチのそれは、どちらも同じ位に好き、という部類である。(同上) はい、清兵衛さんお得意の「たそがれスタイル」でお別れです。 最後までご覧いただき、ありがとうございました。<参考>過去の犬猫関連記事はコチラ。

2020.06.28

コメント(0)

-

セスジスズメと再会

前ページではカラスウリの花を紹介しましたが、この花の受粉を媒介するのがスズメガだという。カラスウリの花筒は長く、花蜜は深いところにあるので、スズメガのように長い口吻を持った大型の蛾でないと花蜜を吸うことができない。「カラス」瓜と「スズメ」蛾が「持ちつ持たれつ」の関係にあるというのが面白い。 ということで、今日はスズメガの登場であります。 先日(6月20日)の近隣散歩で、セスジスズメに再会した。 「再会」と言っても、その前に出会ったのは、幼虫で、今回は成虫ですから、同一の蛾である訳がないので、再会というのは適切な表現とは言えないでしょうか。<参考>銀輪虫散歩・蛾と蝶と超小型の蝉 2020.6.15. セスジスズメの幼虫に出会ったのは、6月5日の墓参の帰り道のことであるから、その15日後の20日に出会った成虫のセスジスズメが、あの幼虫が蛹を経て成虫となったものであるとは考え難い。尤も、蛹から成虫になるまでの日数がどれほどのものか知らないので何とも言えないのであるが。 まあ、日数が足りているとしても、幼虫の居た墓地近くの道路と今回セスジスズメの成虫が居た道路とは直線距離で3.5kmほども離れているから、そんなに遠く離れた場所で再会するという偶然は考え難いというものであろう。 しかし、何となく「再会」という気もしない訳でもなかった。 前ページ記事への小万知さんのコメントに対する返事コメントにも記載したのであるが、そいつは、横断歩道近くの道路上にじっとへばりついていました。そのままでは車に轢かれてしまう危険もあるかと、写真撮影を済ませると、道路の外へと追い払うこととしました。手をかざして追い払う仕草をすると、彼は元気よく飛び立ち、どこへやら飛び去って行きました。 そのセスジスズメが下掲写真の蛾です。(スズメガの仲間のセスジスズメ) セスジスズメの居た場所は下掲地図に示す通りです。 前ページのカラスウリの花が咲いていた場所は、下掲地図の「恩智川」とある文字のある付近ですから、それほど離れてはいない。(セスジスズメの居た場所) 銀輪散歩で、花園中央公園から恩智川沿いに加納緑地に走り、そこから西へ、緩衝緑地公園の北橋へと向かっている時に、出会ったのでありました。 緩衝緑地公園というのは、加納地区から島之内地区まで、中部緑地、吉原公園、吉原北公園などと呼ばれる公園が帯状につながっている緑地公園の総称である。恩智川沿いに離れてある加納緑地も含んで緩衝緑地公園と総称するようです。(東大阪市緩衝緑地公園見取り図)(緩衝緑地公園・吉原公園) 南橋を渡ってスポーツゾーンへと進むと、野球場では少年野球の子ども達が野球の練習をしていて賑やかである。これに続くテニスコートゾーンでもテニスに興ずる人たちが、ポーン、ポーンとテニスボールを打つ心地よい音を響かせている。何面もあるコートのすべてが埋まっている状況で、盛況でありました。 中央大通り(国道308号)に出て、吉田駅前から南へ。花園ラグビー場から起点の花園中央公園に戻り、自宅へ。 近隣散歩と言うには距離が足らず、虫散歩と言うには虫の数が足らずという、何とも中途半端な記事でありますが、カラスウリに導かれてのスズメガということでご容赦を。<参考>虫関連の過去記事はコチラ。 近隣散歩の過去記事は下記から。 近隣散歩(その1)(その2)

2020.06.23

コメント(2)

-

さしたる花も無い花散歩

このところブログ更新サボリがち。 銀輪散歩も近隣をぐるぐると走るばかりにて、さしたるネタもないということもあって、イマイチ気分が乗らないようであります。 先ずは、恩智川べりで見かけたキカラスウリの花です。(キカラスウリの花) 葉が光沢を有していること、花の先の糸状部分が太いこと、からカラスウリではなく、キカラスウリの花だろうと思う。 忘れていなければ、秋になってカラスウリの実が熟す頃に、その実が黄色か朱色かを確かめに参りましょう。その色によってキカラスウリかカラスウリかがはっきりするでしょう。(同上)(同上)<参考>キカラスウリの過去記事はコチラ。 次は、花園中央公園のライラックの実です 4月に、その花の写真を掲載したが、今は実となっている。(ライラックの実 2020.6.12.)(同上 2020.6.22.)(同上 2020.6.22.)<参考>ライラックの花の写真掲載の記事はコチラ。 ライラックの実の写真掲載の記事はコチラ。 同じく、花園中央公園のヤマモモ。 前ページ記事(弁天池公園 2020.6.17.)に写真掲載した花園中央公園のヤマモモの実は、6月12日撮影のもので、未熟でしたが、今日のそれは、かなり熟していました。さりとて、手に取って食べてみようという気にはなりませぬが。(ヤマモモ)(同上)(同上)(同上) 花園中央公園で、もう一つ気になっていたのは、キクラゲ。 5月19日の記事(クラゲとサル 2020.5.19.)で紹介したキクラゲですが、その後の成長や如何にと覗いてみましたが、さほど大きくなっているようにも見えません。(キクラゲ)(同上) 下掲の写真が1ヶ月ばかり前のものですが、これと比較してみると、上掲写真では、上段の真ん中にあった、やや小さめのものが消えていること、下段右側のものの下半分が無くなっていることなど、むしろ縮減している感じです。 雨に濡れて膨らみ、乾燥すると小さくなる、ということでしょうから、増殖するなら、この梅雨時こそと思われるのですが、約1ヶ月経過してもこの程度ということからして、必ずしもそういうことではないようです。 蜘蛛の巣のようなものとともに、上段真ん中のものと下段右側のものの半分が消えているということは、誰か人間の手で取り払われたということを疑わざるを得ないようですから、余り意味のない観察かもしれません。(2020年5月19日記事の写真・2020年5月17日撮影) 以上、さしたる花も無い「花散歩」記事でありました。<参考> 花関連の過去記事は下記をクリックしてご覧ください。 花(1)2007~2011 花(2)2012~2016 花(3)2017~2020.3. 花(4)2020.4.~

2020.06.22

コメント(2)

-

弁天池公園

地図を見ていて、深北緑地の北西に弁天池公園という緑地公園のあることに気づきました。(弁天池公園、深北緑地、加納緑地、花園中央公園) 恩智川、寝屋川沿いに走る北方面への銀輪散歩では、加納緑地、深北緑地は馴染みの公園で何度も立ち寄っていますが、弁天池公園はコースから少し外れていることもあって、その存在にも気が付かずにいましたので、訪ねてみることにしました。(弁天池公園&深北緑地)<参考>門真市立弁天池公園 恩智川はJR住道駅の北側で寝屋川に合流している。 深北緑地へ行く場合は、外環状道路(国道170号)を行くのが近道であるが、銀輪散歩では、恩智川沿いの道を走り、花園中央公園~加納緑地を経てJR住道駅付近で寝屋川沿いの道に入り、寝屋川沿いの道を走ることが多い。 今回もそのコースで走り、五軒堀橋の一つ手前の橋で寝屋川右岸(西岸)に渡り、右岸沿いに北へ。次の河北大橋西詰で左折し西に入るとすぐに弁天池公園である。 この辺りは、大東市、寝屋川市、門真市が接している地域で、五軒堀橋の手前までが大東市域。五軒堀橋や河北大橋は寝屋川市域。弁天池公園は門真市域になる。(五軒堀橋 左手に見えるのが深北緑地) 今回は、深北緑地は帰途に立ち寄ることにして、先ず弁天池公園へ。 弁天池公園の正面入り口は南側にあるので、河北大橋からの北側道路から公園に入ったヤカモチは裏口からの入園ということになる。(弁天池公園・わんぱくランド) 公園中央に弁天池がある。(同上・弁天池) 写真を撮り忘れたが、池の南岸(上掲写真右側)には弁財天堂がある。 門真市のホームページによると、弁天池については下記のような言い伝えがあるとのこと。雨の降らない時期があり、村のある人が何とかしようと思い用水路に弁天池の水を汲み上げようと言い出し,足踏み式の水車を数台弁天池に据え付けて水を汲み上げて村の仲間達が水を分け合っていました、数日間水を用水路に汲み上げ水も減り今度は魚を取り始めようと言い出しましたが、老人がこの池に主が住んでいるといったのを誰一人として聞き入れず一人の若者がけがをするとまた一人がけがをしました。 その夜に一人の若者の夢の中に弁天さんの使いという者が現れて弁天池を汚さないようにと言いました。それからというもの池の魚を取らず水の必要なときは弁天さんをお参りして水を汲み上げるようにしました。すると池の底から水が湧いていて水が乾上がることがないそうです。(同上) 深北緑地や花園中央公園に比べると小さな公園ということになるが、弁天池がいい風情を醸していて、なかなかいい公園です。 池の南側の森の中にヤマモモの木があって、実が熟していました。(弁天池公園のヤマモモ・2020.6.16.)(同上) 数日前に撮った花園中央公園のヤマモモは下掲写真のように、まだ未熟でしたが、今はもう同じように熟しているのだろうか。(花園中央公園のヤマモモ・2020.6.12.)(同上) 公園裏口から入ったので、正面入口から出ることに。 ヤカモチ流であります。 帰途、深北緑地に立ち寄る。5月24日以来の再訪である。 前回の訪問の折に、目撃したジャンボタニシの卵はどうなっているのだろうと行くと、水際のコンクリート壁には卵の新しい塊があちこちに。前回見かけた卵塊は駆除されたのか白い痕跡を残すのみでありました。<参考>深北緑地へ 2020.5.25. 新しい卵塊とともに、駆除された痕跡と思われる白い跡がいっぱい残っている。 ヤカモチも、二つばかり卵塊を撮影した後、これら新しい卵塊を駆除することとしました。(ジャンボタニシの卵塊) 木切れを拾って、卵塊をコンクリート壁からこそぎ落とすのであるが、結構しっかりとくっついているので簡単には剥がれない。 いくつかの卵が潰れて、赤い血のような液体が流れ出す。何やら残虐なことをしているようで、気持ちのいいものではない。まあ、ジャンボタニシからすれば、間違いなく残虐非道な行為ではある。 それでも目に付く全て、10個前後を全てこそぎ落としました。 ジャンボタニシ1000匹程度の命を奪ったことになるか。生態系を守るということで正当化される殺生とは言え、鮮血のようなものが流れ出すこの行為、おぞましい気分になるから、もうやりたくありませんな。(同上) 前回、この森で見かけて撮影した枇杷の実。 全て無くなっていました。 誰かが取って食べたのだろうか。 沢山なっていた実が一つ残らず消えてしまっているというのも奇異なことであります。 その森の中で見つけたのが下のキアゲハ。 翅を休めているのか動かない。(キアゲハ) 驚かさないよう、ゆっくり静かに接近。(同上) 更に接近。(同上) 次の瞬間、不審者の接近に気づいたか、キアゲハは飛び去りました。黄揚羽の 飛び去り行けば 深北の 森もやうやう 暮れ行くならし (深北家持)枯れ葉ふむ 足音聞けば なつかしき 声のごとにや 夕風の吹く (深北家持)<参考>過去の近隣散歩関連記事は下記から。 近隣散歩(その1) 同(その2) 過去の虫関連記事はコチラ。 過去の花関連記事は下記から。 花(1) 花(2) 花(3) 花(4)

2020.06.17

コメント(4)

-

銀輪虫散歩・蛾と蝶と超小型の蝉

永らく(と言っても5日間に過ぎませんが)ブログの更新をさぼっていました。体調が悪かった訳でもなく、所用があって忙しく時間がとれなかった訳でもありません。何となく「その気にならなかった」ということでありました。 虫の写真が何枚かあるので、それで「虫散歩」記事とします。 先ずは、大阪市都島区にある蕪村公園で見かけた蛾。<参考>蕪村公園と奇妙な実のなる木 2019.7.14.(ネグロウスベニナミシャク) 木陰のベンチで休憩していると、目の前の木立からヒラヒラといささか不器用な飛び方で背後の木立へと飛行する虫。蝶かと思ったが、蛾でありました。シャクガの仲間であろうと調べると、ネグロウスベニナミシャクという蛾であることがわかりました。 ネグロウスベニナミシャクとオオネグロウスベニナミシャクとがあり、両者の区別は前翅裏面を確認しないと判明しないのであるが、大きさから見て、オオネグロウスベニナミシャクである可能性が高いかと。(同上)<参考>ネグロウスベニナミシャク オオネグロウスベニナミシャク 次は、スズメガの仲間、セスジスズメです。 と言っても、成虫(下掲写真)ではなく、幼虫です。(セスジスズメ) 墓参の帰り道で、のこのこと道路を横断する大型の下掲写真のような幼虫を見かけました。 帰宅後に調べるとセスジスズメの幼虫であることが判明しました。 左側が頭で、右から左へと彼は進んでいます。(セスジスズメの幼虫) 体の斑紋が独特なので、一度見たら忘れない印象の強い幼虫です。 ウイキペディアによると「幼虫の食欲は極端に旺盛で、作物の葉を食い荒らし、数日で畑が全滅することもあるので注意が必要である。農作業に於いては、見つけ次第、駆除するのが好ましい。」とあるが、そんなこととは知らぬヤカモチ、あたたかく彼が道を無事に横断するのを見守ってあげた次第。 ヤブガラシなど雑草の葉を食っている段には問題ないのだから、草地から草地への移動ということで、これを見送ったヤカモチの行為について、農家からこれを非難されるべきものには当たらないかと(笑)。(同上)<参考>セスジスズメ・Wikipedia 次も、墓参帰りの道で見かけた虫ですが、テングチョウという余り見かけない蝶です。(テングチョウ)<参考>テングチョウ・Wikipedia(同上) 飛び回るので、なかなか撮影できなかったが、根くらべ。ようやく翅を開いてくれました。(同上) 最後は、超小型のセミです。 と言っても、セミではなく、キジラミの仲間ではないかと思う。 キジラミ(木虱)と言っても、虱の仲間では勿論ない。 ウンカやヨコバイなどに近い虫である。 夜、何処から部屋に侵入して来たものか、パソコンのキーボードにとまったので、撮影してみました。(不明・キジラミの仲間か)<参考>キジラミ入門 神戸市とその周辺におけるキジラミ類の確認記録 体長3mm程度の極小の虫。肉眼ではよく分からないが、写真で拡大してみるとセミとよく似ている。 ヤツデキジラミというのに似ている気もするが、体の色が光線の関係か黒っぽく写っているので、別のキジラミかもしれない。 梅雨が明けると本物のセミが鳴きだす。 そんな夏が待ち遠しい今日この頃であります。<追記・参考>虫関連の過去記事はコチラ。

2020.06.15

コメント(2)

-

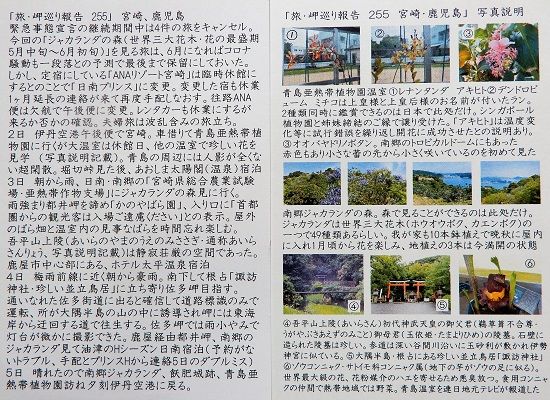

岬麻呂旅便り255・宮崎、鹿児島

緊急事態宣言下、ご旅行を自粛されていた岬麻呂氏でありましたが、このほどジャカランダの森を訪ねるべく宮崎・鹿児島への旅を実施されたようで、その旅便りが本日届きました。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。(旅・岬巡り報告255&同写真説明) 旅の詳細は上掲の「報告」と「写真説明」の通りですが、別途メール送信いただいた写真を添えて、概略ご紹介させていただきます。6月2日伊丹空港→宮崎空港→青島亜熱帯植物園→堀切峠→あおしま太陽閣(泊)(レナンタンダ アキヒト)(デンドロビューム ミチコ) 「レナンタンダ アキヒト」(学名:Renantanda Akihito)、「デンドロビューム ミチコ」(学名:Dendrobium Michiko)は、上皇・上皇后両陛下が皇太子時代の1970年にシンガポールをご訪問されたことを記念して名付けられランの品種名とのこと。日向灘の 磯もとどろに 寄す波の かしこき名なる 花を見しかも (岬郎子)(本歌)伊勢の海の 磯もとどろに 寄す波の かしこき人に 恋ひわたるかも (笠女郎 万葉集巻4-600)(注)かしこき=畏き。畏れ多い。6月3日朝から雨→日南・南郷の宮崎県総合農業試験場・亜熱帯作物支場(ジャカランダの森)→かのやばら園→吾平山上陵(あいらやまのえのみささぎ)→鹿屋市・ホテル太平温泉(泊) 先ずは、かのやばら園のバラの花をご覧ください。(かのやばら園のバラ)(同上)(同上)(同上)(同上)(同上) 次は、神武天皇の父・ウガヤフキアエズノミコトと母・タマヨリヒメの御陵だとされている吾平山上陵。(吾平山上陵)<参考>吾平山上陵・Wikipedia 鸕鶿草葺不合命(ウガヤフキアエズノミコト)と玉依姫(タマヨリヒメ)との間の第四子が神武天皇である。6月4日朝から豪雨→根占諏訪神社→佐多岬(雨小やみ)→(鹿屋経由)→都井岬→南郷のジャカランダの森→油津のホテルシーズン日南(泊)(根占諏訪神社・並立鳥居)(佐多岬灯台)(都井岬灯台)6月5日晴れ→南郷のジャカランダの森→飫肥城跡→青島亜熱帯植物園→宮崎空港→伊丹空港(油津・日向灘の日の出) 今回の旅は、雨にたたられたようですが、最終日は日向灘に昇る朝日が晴天を約束してくれたようです。 今回の旅の主目的であるジャカランダの花。 ようやく晴天の下でのその花の撮影が叶ったようです。(南郷のジャカランダの森)(同上)いくたびも まいる心は ジャカランダ 晴れたる空に 花咲くも見む (偐岬麻呂)(本歌)いくたびも 参る心は 初瀬寺 山もちかひも 深き谷川 (花山天皇)(同上)(同上) そして、再度、青島亜熱帯植物園へ。(オオバヤドリノボタン)(ゾウコンニャク) ゾウコンニャクとは珍しい花ですが、悪臭を放つというから、ヤカモチ的には、余り見たくもありませんな(笑)。見るなら、その上のオオバヤドリノボタンの花でお願いしたい。 ゾウコンニャクの写真に写っている説明板には、以下のように書かれている。「(サトイモ科ゾウコンニャク属)世界最大の花をつけるショクダイオオコンニャクや普段食卓に上がるコンニャクの仲間です。地下にある芋が、ゾウの足の様に見えることから名付けられました。芋が充実すると開花しますが、国内での開花例は少ないです。花粉を媒介するハエをおびき寄せるために悪臭を放ちます。しかし開花時のグロテスクな見た目とは裏腹に、熱帯地域では栄養価の高い野菜として栽培されています。」 以上、本日は、「復活の」岬麻呂旅便りでありました。

2020.06.09

コメント(7)

-

失われた写真と忘れられた写真

墓参の過去記事を引用していて、2015年12月27日の記事がこんな風に写真が表示されていないことに気づきました。(写真2枚が表示されていない、修正前の記事) この頃は、フォト蔵に登録した写真を楽天ブログに貼り付けるという方法で写真を掲載していましたので、掲載写真はフォト蔵登録写真がそのまま直接に楽天ブログに表示されるというもの。 従って、写真が表示されないということは、フォト蔵の写真の方に何らかの不具合があるということになる。 単なる表示上の何らかの一時的不具合である場合は、当該写真貼り付け部分をクリックすると、フォト蔵画面が開き、当該写真を見ることができ、また、楽天ブログ画面の方も新しい画面に開きなおすと写真が表示されるようになる。 ところが、クリックしてフォト蔵画面に切り替えても「NO PHOTO」と表示されるだけで写真が表示されない。 これは、フォト蔵側の何らかのシステム上か操作ミスかで、保存されていた写真が消失してしまったことを意味する。そして、消失した写真の回復はまず不可能。 実は、2017年8月22日に、フォト蔵のメンテナンス中の何らかの誤操作により多数の写真がNO PHOTO表示となり、画像が表示されなくなるという事故が発生した。何か月もかけてフォト蔵さんはそれらの写真の回復に努められたが、いくつかの写真は回復不可能でした。 ヤカモチのフォト蔵写真にもかなりの枚数、そのような回復不可能の消失写真が発生しました。 この記事の写真もそのようなものの一部だと思われる。 旅先で撮った写真などは、再撮影もできないので、そのままとするしかないが、この写真の対象物は近所にあるので、再撮影が可能ということで、銀輪散歩のついでに、今日これを再撮影して、当該記事にそれを掲載することとしました。(写真追補修正後の記事)<参考>年末の墓参・蝋梅と猫と梅 2015.12.27. ご覧のようにお堂は改装されて新しくなっている。 2015年12月27日撮影の写真が改装前のお堂であったのかどうか、写真が消失してしまっているので、確かめようもないが、改装前のものであったような気がする。 この地蔵堂は国道308号沿いにある。暗峠越えで奈良へと至る、旧奈良街道である。参考までに地図を掲載します。(参考地図) 地蔵堂の前から西を望むと、こんな眺めです。(国道308号)※この坂道を下ったところの左手の公園に徳川家康本陣跡碑がある。 大坂夏の陣の徳川家康本陣跡碑は下記参考記事に掲載していますので、これをご参照下さい。今日はパスして、公園の前の道を左折して南へ。<参考>徳川家康本陣跡 2010.2.23. 突き当りにあるのが清源山浄国寺。(浄国寺)(同上・本堂) 浄国寺は、開基不詳であるが、枚岡神社の神宮寺であった来迎寺(浄土宗)の隠居寺として復興し、延宝9年(1681年)に融通念仏宗に改宗したとのこと。本尊は、木造阿弥陀如来立像(東大阪市指定文化財)。(同上・阿弥陀如来立像&薬師如来立像) さて、ここまでが「失われた写真」に関連しての近隣・銀輪散歩の話で、以下が「忘れられた写真」の話です。 昨日の「墓参・花散歩ほぼ白い花」の記事は、最後のヤマボウシに続けて、エゴノキの花とスイカズラの花を掲載するつもりでいました。 しかし、両花とも、墓参の折に見かけたものではなく、それ以前の銀輪散歩で見かけたものであったので、マイピクチャの別のファイルに保存されていたというような事情もあって、つい忘れてしまって掲載しないままになってしまいました。 既に、両花の季節は過ぎていて、後日に、ということになると季節外れということにもなりかねませんし、「忘れられた写真」は「思い出されることのない写真」になるのがヤカモチのパターンなので、ここで「ついで掲載」させていただきます。 どちらも「ほぼ白い花」の仲間であります(笑)。 まず、花園中央公園のエゴノキです。(エゴノキの花)<参考>エゴノキ・Wikipedia これを撮影したのは5月21日。 既に、花の盛りは過ぎていて、ほとんどの花が散ってしまった後。わずかに咲き残る花を写真に収めたものである。 この花は、何度も当ブログに掲載しているので、今更であるが、大伴家持が、遊女・左夫流児に夢中になって妻との間で悶着を起こしている部下の少咋という若者に対して、その少咋の妻をこの花に喩えつつ、彼を諫める歌を詠んだというようなこともあって、つい気になる花なのである。 その万葉歌は下記の参考記事をご参照下さい。長歌と反歌全文を現代語訳付きで掲載しています。<参考>チサの実のさはにぞなれる 2013.10.24.(同上) 下向きに小さな花が群れ咲く様はなかなかなもので、ヤカモチの好きな花の一つである。これまでに当ブログに登場したのを拾い出すと、上記の記事のほかにも次のような記事がある。2007年8月11日 エゴノキ(ちさ)2008年5月 6日 エゴノキ(ちさ)の花が咲いた。2011年5月18日 銀輪近隣散歩・弓削神社ほか2014年5月15日 奥浜名湖銀輪散歩(その2)(同上)(同上) 次は、5月24日、深北緑地で撮影したスイカズラの花である。(スイカズラ)<参考>スイカズラ・Wikipedia このつる性の木は、ブロ友のビッグジョン氏のお庭にも、何処からか種が飛んで来たかで、自生し、毎年花を咲かせているとのことで、先般記事アップされていたのを見た記憶がある。(同上)(同上) この花は咲いた当初は真っ白。日が経つにつれて黄色に変わる。 従って、白い花なのである。 昨日の「ほぼ白い花」の花散歩続編の最後を飾る資格は十分にある花なのであります。(同上) 以上、消失した写真の撮り直しと掲載忘れの写真の遅ればせ掲載という、近隣散歩も入っての、訳のわからない記事でありました。

2020.06.06

コメント(2)

-

墓参・花散歩ほぼ白い花

今日は月例の墓参。 墓地への坂道を少し上った民家の庭先に咲いていた白い花。(ギンバイカ<銀梅花・銀盃花>)<参考>ギンバイカ・Wikipedia 葉を揉むと芳香を放つことから、ギンコウバイ(銀香梅)、ギンコウボク(銀香木)などとも呼ばれるとのこと。 また、古代ローマでは、愛と美の女神ウェヌスに捧げる花とされたことから、結婚式などの祝い事に使われる木ということで、イワイノキ(祝いの木)とも呼ばれるとのこと。(同上) 咲いた花も可愛いが、丸い蕾もお菓子のようで可愛い。 小さな花であるが、花弁よりも大きく広がる蕊の方が目立つ花である。(同上) 果実は熟すと黒紫色になり、食べられるらしい。 まあ、他人様の庭先の木であるから、食べる訳にはいかないが、秋の実を見届けることも今後の墓参の折の楽しみとしよう。(同上) まだ多くが蕾状態なので、花の盛りは少し先のことになるのだろう。 遠目には、下の写真のように花は目立たない。(同上) 道から少し奥まった場所にあるので、手前の蝋梅の木などは季節にはその花を楽しませていただいていましたが、ギンバイカには今まで気が付かないでいました。 そこから少し上ると、門前の言葉の寺・教覚寺である。 ようやく門が立ち上がり、工事も最終盤にさしかかったようです。(教覚寺) ここで右折し、一つ南側の坂道に移動し、それを上ります。(同上) 寺の西側の空き地のザクロの木には、早くも小さな実が。(ザクロの赤ちゃん) 一つ南側の坂道を上る。坂道はこれからが本番である。 少し上ったところにナツメの木のある民家がある。 葉の間を覗き込むと小さな花がもう咲いていました。(ナツメの花) ナツメの家から勾配のきつくなった坂道を上る。 暑い。汗を拭いつつ木陰を選んで行くが、すぐに木陰のない日の照り付ける道となる。墓地までもう木陰は望めない。 最後の急坂を上ったところの民家を過ぎると墓地である。 この家の前はいつも色々な花の鉢植えが並んでいて目を楽しませてくれるのだが、その中に珍しい花がありました。 「京花火」という雅な名前の書かれたプラスチック板が鉢に差し込まれていました。(小輪マツバギク・「京花火」) 帰宅後、「京花火」で検索してみると、小輪マツバギクという名前が見つかりました。マツバギクはよく見る花であるが、ここまで「小輪」になると全く別の花に見える。(同上)<参考>マツバギク・Wikipedia 野草と違って、園芸品種の花は「商品名」を持っているのでややこしいが、要はマツバギクということか。(同上) そして、墓地に到着です。 今日は、湿度が高いのか、大阪平野は霞の中、ビル街もよく見えない。六甲山や淡路島は全く見えない。(今日の墓地からの眺め) 真夏のような暑さだというのに、向かいの森からは、ホーホケキョと鶯の鳴き声。上手に鳴いているが、この時期に上手に鳴いても手遅れ。恋の相手は現れないのでは、と思いますが。(墓地 向かいの森から鶯の声) 上の写真は墓地の中から墓地前面道路の方向を撮ったものですが、かなりの勾配の坂道であることがお分かりいただけるかと。 奥の森が鶯が鳴いていた森です。 なお、花などの写真は、坂の下から墓地まで、それが位置する場所の順に掲載しました。実際の撮影は帰り道で撮ったものもありますので、撮影時間順ではありません。 墓参を終えて、自宅近くまで帰って来たところで見かけたのはヤマボウシの花。今日の花散歩は概ね白い花でありました(笑)。(ヤマボウシ) ヤマボウシの花を見下ろすということは滅多にないが、道路よりもかなり低い敷地に植わっていたこと、その木が比較的背の低い木であったことなどから、花を見下ろす位置からの撮影ができました。(同上) 以上、墓参プラスほぼ白い花の花散歩でありました。<参考>墓参関連過去記事はコチラ。 花関連過去記事は下記です。 花(1)2007~2011 花(2)2012~2016 花(3)2017~2020.3. 花(4)2020.4.~

2020.06.05

コメント(8)

-

ヤカモチ的ネコ歩き3・ネコロンとホームレス

カテゴリ「犬・猫または鳥」を新設し、「ヤカモチ的ネコ歩き」などというタイトルの記事をブログにアップするようになったせいか、猫を見かけるとカメラを向けるようになった。 と言っても猫が特に好きという訳でもない。犬派、猫派のどちらでもなく同じ位に可愛いと思うが、今はそのどちらも飼ってはいない。 我が家に猫が居たのは、ヤカモチが高校生になる位までのこと。猫好きだった祖母が亡くなって以来、猫は飼っていない。 父は犬派だったようで、父が亡くなる少し位前まで、我が家には必ず犬が居た。その最後の犬が亡くなり、しばらくして父も亡くなった。それ以来であるから、もう10数年犬の居ない生活になっている。 猫であれ、犬であれ、高齢となったヤカモチであるから、最後までペットの面倒を見ることができるという保証がないこと、ペットが先に死んだら死んだでその悲しみに見舞われたくないことなど諸々を考慮して、犬も猫もその他のペットも飼わないということに決めて、今日に至っている。 話が横道にそれました。 今日は、花園中央公園のキジトラ猫のネコロンと加納緑地公園の三毛猫ホームレスとに再会したという話です。 銀輪散歩ではよく立ち寄る花園中央公園と加納緑地公園であるが、ともに恩智川沿いにある。 ネコロンは花園中央公園を住処とする何匹かの地域猫の一匹であり、三毛猫ホームレスは加納緑地公園を住処としている地域猫である。 ネコロンやホームレスに出会ったのは、4月16日のことで、ブログで紹介したのが、4月27日のことである。<参考>ヤカモチ的ネコ歩き 2020.4.27. ネコロンとの再会は5月27日のこと。(キジトラ猫ネコロン1) 最初はネコロンかどうかは分からなかったのでしたが・・。(同上2) 背中が痒いのか、毛づくろいか、盛んに何やらやっている。(同上3) チョッチョッと音を出すとこちらを向いた。(同上4) その顔を見て「お前はネコロンか?」と尋ねてみたが、勿論、返答はなく、のそりと歩き出した。(同上5) どれ、ヨガのポーズでも。(同上6) はい、ホット・ヨガならぬ、キャット・ヨガです。(同上7) はい、このポーズとこの表情。ネコロンに間違いないようです。 清兵衛さんやジャックナイフはどうしているのかと尋ねるも、これまた返答なしで、無視であります。(同上8) すっかり、くつろいでいます。(同上9) 以上、キジトラ猫ネコロンの9態でありました。 三毛猫ホームレス嬢との再会は5月30日のことでありました。(三毛猫ホームレス) ちょっと行儀が良すぎて、面白味に欠けるなあと言うと、いきなりこんな大胆なポーズをとってくれました。三毛猫ホームレス「ちょっとやり過ぎかしら?」(同上) 以上、ヤカモチ的ネコ歩き第3弾でありました。 なお、両猫ともに左耳が桜耳のメスのさくら猫(地域猫)であります。<参考>犬、猫関連過去記事はコチラから。

2020.06.04

コメント(2)

-

ハシドイの花咲くを見む

昨日(2日)、大川べり、蕪村公園の向かいの公園にあるハシドイの木が、もう咲く頃と、銀輪散歩のついでに見てまいりました。 このハシドイについては、昨年の7月以来、色々のいきさつがあるのですが、それを語り出すと長くなるので、下記参考記事をご参照いただくこととして、委細は省略です。<参考> 1.蕪村公園と奇妙な実のなる木 2019.7.14. 2.囲碁例会・奇妙な形の実のなる木再訪 2019.8.7. 3.奇妙な形の実のなる木はハシドイという名前でした 2019.9.20. 4.囲碁例会・ハシドイの実が弾け出しました。 2019.10.2. 5.囲碁例会・名探偵コナンとハシドイ 2019.11.6. 6.ハシドイの花やいかにと 2020.4.20. 要は、昨年この木の実を初めて目にし、どんな花が咲くのだろう、何という名の植物なのか、など興味を持ったのが発端で、その後、偶然にハシドイという名であることを知り、写真でもその花がどのようなものかを知ったのでした。そして、実際の花を見たいと花が咲くのを心待ちにしていたという次第。<参考>ハシドイ・Wikipedia 4月19日(上記2020年4月20日記事参照)に訪問した時は、まだ花芽状態で、花は空振りでありました。ハシドイは6~7月が開花時期とのことなので、6月になるのを待っていたのでした。 MTB(マウンテンバイク)で家を出発。 外環状道路(R170号)から中央大通り(R308号)に入り、西へ。 余談ですが、途中、信号待ちをしていて、愉快な車を見つけました。(愉快な車) さて、本題に戻ります。 桜宮橋東詰から大川べりの毛馬桜宮公園に入り、大川べりの遊歩道を北へと走る。源八橋、JR大阪環状線、都島橋の下をくぐり、毛馬橋の手前で右側の公園に入る。ハシドイの木は2本、その入り口にあります。(ハシドイの木とマイMTB) ご覧のように、それほど大きな木ではない。 枝が剪定されてしまったせいか、花はそれほど多くない。 それでも、既に開花している花房もあり、一応、目的達成です。(ハシドイの花)(同上)(同上)われはもや ハシドイ見たり 花咲くを こがれ待ちにし ハシドイ見たり (藤原花足)(本歌)われはもや 安見児得たり 皆人の 得かてにすとふ 安見児得たり (藤原鎌足 万葉集巻2-95) 昨年7月に、その実を見て以来、花を見てみたいと思い続けていたハシドイの花、ようやく実物を見ることができました(笑)。(同上)(同上) 微小の花が集まって房をなし、遠目には泡立っているようにも見える花であるが、接近して見ると、個々の花は、小さな4弁の白い花である。(同上) ライラックはムラサキハシドイという別名があるから、近縁種なんだろうが、両者の花の印象はかなり違う。 4月の花、ライラック。長袖に咲く花。春の花。 6月の花、ハシドイ。半袖に咲く花。夏の花。 毛馬橋東詰、城北公園通りを挟んで向かいが蕪村公園。 蕪村公園に立ち寄り、夕風や水青鷺の脛をうつ、の蕪村句碑の脇の木陰のベンチで休憩。 目の前のグラウンドでは少年が3人サッカーの練習をしていた。 時計を見ると、既に午後3時半。帰途につく。 源八橋をくぐって、少し走ったところで、神社が目に入ったので、公園内の自転車道から一般道に出る。 桜宮神社でした。(櫻宮)<参考>櫻宮・Wikipedia 桜ノ宮という地名や駅名から、その由来となる神社が近くにあるのだろうとは思っていましたが、この神社がそれであったのでした。(同上)(同上・説明碑) 桜宮橋東詰左折、東野田交差点右折、太閤園の前を通り、ホワイトシェパードの居る喫茶店の前を過ぎて、土佐堀通りへ。OBPから大阪城公園経由して、中央大通りへ。 裏道を走ったり、布施公園、緩衝緑地公園に立ち寄ったりしつつ、午後6時頃の帰宅。4時間余の銀輪散歩でありました。

2020.06.03

コメント(2)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 生きがいの見つけ方

- (2025-11-16 10:51:00)

-

-

-

- ひとりごと

- MIDNIGHT FLIGHT -ひとりぼっちのク…

- (2025-11-17 02:38:34)

-

-

-

- 政治について

- 【片山さつき大臣に正念場】※緊急速…

- (2025-11-16 18:49:04)

-